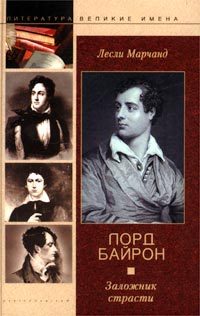

Текст книги "Лорд Байрон. Заложник страсти"

Автор книги: Лесли Марчанд

Жанр: Зарубежная публицистика, Публицистика

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

В письме к матери 14 января 1811 года он пытался оправдать себя, во-первых, за то, что отослал Флетчера домой, и, во-вторых, за причины, побудившие его столь долго прожить за границей. Английский слуга давно был для него помехой. «Кроме того, постоянные страдания по говядине и пиву, глупое, нелепое презрение ко всему иностранному и потрясающая неспособность к языкам сделали его, как и любого другого слугу-англичанина, обузой». Байрон заверил мать, что добился успехов в светской жизни: «Я виделся и говорил с французами, итальянцами, немцами, датчанами, греками, турками, армянами. И, оставшись при своем мнении, могу судить о странах и нравах других народов. Когда я вижу превосходство Англии, которое, кстати говоря, сильно преувеличено, я радуюсь, а когда вижу, что она уступает другим странам, то по меньшей мере становлюсь умудренным опытом. Я мог бы сто лет прожить в своей стране, задыхаясь в ее городах или замерзая в деревнях, и не узнать ничего интересного и забавного».

20 января, за два дня до своего двадцать третьего дня рождения, Байрон радостно писал Ходжсону: «Я живу в монастыре капуцинов, передо мной Гимет, позади Акрополь, справа храм Юпитера, вдалеке стадион, слева город. Вот вам, сэр, живописный пейзаж! Каждый день я обедаю вальдшнепами и кефалью, у меня три лошади (одна из них – подарок от паши Морей)…»

Испытывая потребность в творчестве, Байрон занялся написанием замечаний к «Чайльд Гарольду», где выразил свои взгляды на греческую нацию. Когда он писал греческие стансы к поэме, то высказался в том смысле, что греки должны полагаться на себя, если хотят быть свободными: «Рабы, рабы! Иль вами позабыт закон, известный каждому народу? Раб должен сам добыть себе свободу!» Однако после размышлений и бесед с греками и европейцами Байрон заключил, что у греков недостаточно своих сил, чтобы изменить унизительное положение, в которое их поставили века рабства: «…одно вмешательство европейцев может освободить греков…» Они не утратили надежду, но они разделены. Возможно, на взгляды Байрона оказал влияние его учитель греческого языка Мармаротури, ученый и признанный лидер греческих патриотов, который обратил его внимание на некую «сатирическую поэму в ролях между русским, английским и французским путешественниками и воеводой Валахии, архиепископом, купцом и примасом, чье настоящее состояние полного распада автор приписывает турецкому игу». Тема сатиры заключалась в том, что бездействие и жадность привилегированных классов в греческом обществе превратили их в пособников тирании. Однако, придерживаясь трезвого взгляда на греков, Байрон пытался избежать крайностей, в которые впадали те, кто либо называл их всех «канальями», либо идеализировал их, памятуя о прошлых подвигах.

Байрон с убеждением писал: «…мне кажется, что сложно заявлять однозначно, как заявляет большинство людей, что греки никогда не станут лучше, потому что они плохие… Сейчас, подобно ирландским католикам и евреям по всему миру, они обладают всяческими пороками, способными отвратить человечество. Их жизнь – борьба с правдой, они жестоки, чтобы защитить себя… Клянусь Немезидой! За что им быть благодарными? Туркам – за их кандалы и европейцам – за нарушенные обещания и лживые советы? Они должны быть благодарны художнику, который запечатлевает развалины, и антиквару, который растаскивает их; путешественнику, чьи слуги секут их, и писаке, который обливает их грязью в своем журнале. Вот каков их счет к иностранцам».

В конце января наконец прибыло разрешение на путешествие в Сирию и Египет, о котором просил Байрон, и он с новой силой начал просить Хэнсона о переводе денег. Твердо решив не продавать Ньюстед, он писал матери: «Ньюстед – единственное, что привязывает меня к Англии, и, если его не будет, ничто не заставит меня вернуться на север. Я ощущаю себя гражданином мира, поэтому тот уголок, где великолепный климат, всяческие удобства, намного более дешевые, чем жизнь в английском колледже, станет для меня родиной, как острова архипелага».

Хобхаусу Байрон писал: «Весной я собираюсь увидеть гору Сион, Дамаск, Тир, Сидон, Каир и Фивы». Однако денежного перевода все не было, и постепенно Байрон утратил интерес к путешествию и вновь вернулся к сочинительству. В феврале и марте он написал две поэмы, состоящие из героических куплетов. Одна была попыткой продолжить успех «Английских бардов и шотландских обозревателей», представляла собой сатиру на современников и называлась «Подражания Горацию». Другая была грубой и злой сатирой на лорда Элджина – грабителя Греции. Чувства Байрона еще больше накалились после того, как он принял сторону греков в борьбе против чужеземцев. В куплетах, в выражениях более энергичных, чем ранее в «Чайльд Гарольде», он просит Минерву «проклясть Элджина и всех его потомков». Англия не несет ответственности за него: он родом из Каледонии, «страны скупости, софистики и мглы».

Весной сложившиеся обстоятельства принудили лорда Байрона начать неохотно подумывать о возвращении в Англию. Многие хорошие знакомые-европейцы тоже уезжали, и он устроил в их честь прощальный обед. Зима в Афинах оказалась «самой веселой и сказочной», писал Байрон. Бурная жизнь стала причиной недомоганий. «Мое здоровье изменилось самым варварским образом, – писал Байрон Хобхаусу 5 марта, – я поправлялся и опять худел (каким и являюсь в данное время), у меня был кашель, катар и геморрой…»

Когда пришел день расставания, Байрон испытал большие душевные муки, чем мог предполагать. Прежде всего он трогательно распрощался со своими верными албанцами. Дервиш перенес разлуку тяжелее всех. Он швырнул на землю деньги, которые предложил ему Байрон в качестве прощального подарка, и, «стискивая руки, поднесенные ко лбу, со стенаниями бросился вон из комнаты. С этой минуты и до моего отъезда он не переставал жалобно сетовать, и все попытки утешить его вызывали лишь один отклик: «Он оставляет меня!» Расставание Байрона с «афинской девушкой» было нежнее, чем он сообщил Хобхаусу. Ему он писал: «Я уже был готов взять Терезу с собой, но ее мать потребовала 30 000 пиастров (600 фунтов)!»

По иронии судьбы, на корабле «Гидра», пришвартовавшемся в порту Пирей, одновременно находились сам Байрон, рукопись «Проклятие Минервы», которая содержала жестокие обличительные нападки на лорда Элджина – грабителя Греции, и последняя порция мраморных статуй лорда Элджина в сопровождении Лусьери, агента лорда и друга Байрона. У Байрона был свой груз. Кроме Николо Жиро, которого он собирался поместить в школу на Мальте, он вез «четыре древних черепа из Афин, найденных в саркофаге, фиал яда, четырех живых черепах, борзую, двух слуг-греков, один из которых был афинянином, другой – яниотом, но оба говорили только по-гречески и по-итальянски». Корабль должен был отплыть 11 апреля, но задержался до 22-го.

В разгаре весны Байрон покинул наконец Афины. Его мысли были устремлены на восток. Выходец страны, где «солнце светит лишь два месяца в году», как он позже писал в поэме «Беппо», Байрон был очарован душистым воздухом и ясным небом Греции, даже будучи в Превезе. Но только после зимы в Афинах природа так прочно завладела всеми его чувствами. В замечаниях к «Чайльд Гарольду» он воспел страну апельсинов и маслин: «…даже не принимая во внимание магическую силу имени, можно сказать, что само расположение Афин будет желанно для знатоков искусства и природы. Лично мне показалось, что там вечная весна: за восемь месяцев я ни разу не провел дня без конных прогулок, дожди там нечасты, на равнинах никогда не лежит снег, а облачный день – редкость».

Естественно, говоря о «климате Востока», Байрон имеет в виду нечто большее, чем простую погоду. Понятие это включает людей, города, нравы и весь уклад жизни. Его смысл могут оценить только те, кто достаточное время пожил здесь. Для Байрона, привыкшего к холодным туманам Англии, безоблачные небеса, изумрудная вода, сверкающая в ярких лучах солнца, стали олицетворением Востока. В великолепных строках своих «восточных поэм» воспоминание об этой прекрасной стране расцвечивает яркими красками некоторые банальные штампы, которыми грешат стихи Байрона о Греции. Сквозь поток красноречия проблескивает луч света, который так очаровывает любителей Эллады всех времен. Описание заходящего над Мореей солнца, открывающее поэму «Проклятие Минервы» и впоследствии перенесенное в поэму «Корсар», олицетворяло Грецию Байрона, лучезарный свет являл собой противопоставление сумрачным небесам Англии, свобода и открытость – противовес английской сдержанности и лицемерию. Именно вторая зима в Афинах и пригороде привела к тому, что молодой Байрон был окончательно покорен Грецией. Неизгладимые воспоминания о Востоке и «Стране солнца» стали отчасти причиной непроходящей ностальгии поэта по «зеленому острову» его воображения.

Все еще не оправившись от болезни, Байрон высадился на Мальте. Миссис Спенсер Смит по-прежнему терпеливо ждала своего возлюбленного. Позднее Байрон рассказал леди Мельбурн об их странной встрече во дворце. «Губернатор был настолько добр, что позволил нам встретиться для одного из самых ужасных объяснений. Это произошло в самый знойный день, когда дул сирокко (и сейчас при воспоминании об этом я покрываюсь потом), в промежутках между приступами лихорадки, чему немало способствовала моя любовь, я опасался в равной мере малярии и пробуждения былой страсти». В продолжение Байрон сообщил леди Мельбурн, что миссис Смит в то время (сентябрь 1812 года) писала мемуары в Вене, «в которых я предстану бездушным человеком и где ничего не осталось от сказочной любви, из-за которой мне пришлось рисковать жизнью и потерей рассудка. Там будут лишь разные пустяки и глупая переписка…».

Несомненно, эта связь усугубила и без того мрачное душевное состояние Байрона, несмотря на бодрый тон его писем. Он говорил о своей болезни Хобхаусу: «…почти каждый день случается припадок, сначала принуждая меня покаяться Гарри Гиллу, а затем вознося на крыльях лихорадки, которая заканчивается таким обильным потом, что требуется человек для перемены белья всю ночь».

Байрон уже договорился об отплытии на фрегате «Во-лаж» в начале июня, но по мере того, как тянулись знойные дни, он все более становился склонен к нелестному копанию в себе. Его настроение отражено в заметках, в которых он объясняет причины «необходимости перемен» в жизни: «Во-первых, в двадцать три года лучшие дни уже позади и в душе скапливается горечь. Во-вторых, я повидал людей и разные страны и нахожу их всех несносными, но, пожалуй, все же я бы высказался в пользу турок. В-третьх, моя душа устала (здесь он процитировал несколько строк из оды Горация «К Венере». – Л. М.). В-четвертых, человек, хромой на одну ногу, находится в унизительном положении физически неполноценного, которое все усугубляется с годами, делая его под старость брюзгливым и несносным. Кроме того, в другой жизни у меня будет две, если не четыре, ноги, в качестве компенсации. В-пятых, я становлюсь себялюбивым мизантропом. В-шестых, мои дела на родине и за границей идут неважно. В-седьмых, я все испытал и удовлетворил свое тщеславие, даже касающееся писательского триумфа».

Когда 2 июня Байрон отплывал на фрегате «Волаж», самым грустным было прощание с Николо Жиро, единственным существом, которое, теперь он это понял, любило его по-настоящему преданно. После отъезда Байрона Николо продолжал писать ему по-гречески, по-итальянски и позднее по-английски, выражая свою признательность и любовь[11]11

В 1815 году Жиро по-прежнему писал Байрону. 1 января он написал из Афин с жалобой на то, что давно не получал ответа: «Умоляю ваше сиятельство не забывать вашего покорного слугу, который так нежно и верно вас любит».

[Закрыть].

Чтобы скоротать скуку во время морского путешествия, Байрон писал письма друзьям в Англии, сообщая им о своем скором приезде. Ему пришлось утешать Хобхауса, который так и не помирился с отцом и намеревался вступить в территориальную армию. Байрон уверял его, что ему не следует беспокоиться о долге (когда они расстались, Хобхаус был должен Байрону 818 фунтов 3 шиллинга). Он сообщил Далласу, своему литературному агенту, что подготовил для Которна подражание «Искусству поэтики» Горация, но ни словом не обмолвился о «Чайльд Гарольде», об откровенных строках которого так тревожился.

7 июля, когда фрегат попал в штиль у Бреста, Байрон написал Генри Друри, в своем обычном шутливом духе жалуясь на недомогания: «Приложенное письмо написано вашим другом, врачом Такером, которого я встретил в Греции, а потом на Мальте, где он посещал меня по поводу трех жалоб: гонореи, трехдневной лихорадки и кровотечений, которые приключились со мной одновременно, хотя врач и уверял меня, что эти злостные болезни не обостряются одновременно, – приятно это слышать, хотя меня они посещали с регулярностью часовых».

Байрон ступил на родную землю в Ширнессе 14 июля 1811 года, два года и двенадцать дней спустя после отплытия из Фалмута. Возможно, он до конца не отдавал себе отчета в том, насколько глубокое впечатление произвело на него это путешествие. Внешне он казался по-прежнему беззаботным. «По-моему, из этой поездки я вынес лишь поверхностное знание двух языков и привычку жевать табак», – писал он сестре Августе. Однако отпечаток, который наложила поездка, был более глубоким.

Впечатления, полученные за границей, сделали Байрона еще более непримиримым к узким ортодоксальным взглядам. «Могу поспорить, что десять мусульман не уступят вам в любви к ближнему, искренних молитвах и соблюдении законов в отношении своих соплеменников», – писал он Ходжсону, обеспокоенному его смелыми высказываниями. Политические взгляды Байрона стали шире из-за возможности сравнивать правительственную тиранию дома и в других странах. Но важнее всего было то, что на Востоке Байрон жил в таких необыкновенных условиях, которые невозможно забыть, а размышления о встреченных им удивительных людях постоянно питали источник его житейской мудрости. Он часто обращал свой взор к теплым краям, где «кипарис и мирт – символы дел, творимых под небом». Много раз в последующие годы, когда обстоятельства личной жизни пробуждали желание Байрона бежать прочь, он начинал подумывать о возвращении на берега Средиземного моря.

«Если я стал поэтом, – говорил он Трелони, – то этим я обязан воздуху Греции». Кроме неиссякающих милых сердцу Байрона фантазий, сюжеты которых он вывез с Востока и воплотил в своих произведениях, в нем глубоко укоренился космополитизм. Не случайно он выбрал отрывок из «Le Cosmopolite» девизом к «Чайльд Гарольду». Ему было суждено стать гражданином мира задолго до начала своих скитаний; домой он вернулся убежденным космополитом и всегда смотрел на предрассудки и предубеждения «маленького сурового острова» с точки зрения знаний о «нравах и образе мыслей других людей».

Глава 9

Тирза – радикал в парламенте

1811–1812

Когда 14 июля 1811 года Байрон прибыл в Лондон, то немедленно взялся за дела и начал возобновлять знакомства, что позволило ему отвлечься от грустных мыслей, не оставлявших его по пути домой. Его первым гостем стал Скроуп Дэвис, который в тот же вечер пришел пьяный, с «новым набором острот». Хобхаус, в конечном итоге подчинившийся желаниям своего отца и присоединившийся к армии в чине капитана, прислал Байрону привет из казарм в Дувре. Даллас, которого уже предупредили, что у Байрона готова рукопись, зашел к поэту, не теряя времени даром. Байрон признался ему, что «сатира мне лучше всего удается», и показал «Подражания Горацию». Даллас, любивший приписывать себе честь открытия «Чайльд Гарольда», впоследствии вспоминал, что был разочарован и спросил Байрона, не написал ли он чего-нибудь еще, «блуждая под безоблачными небесами Греции». Тогда Байрон достал из чемодана рукопись «Чайльд Гарольда» и показал Далласу.

Только после переговоров с Уолтером Райтом, бывшим генеральным консулом Ионических островов и автором поэмы «Ионические времена», которую высоко оценил Байрон в «Английских бардах…», осторожный Даллас поверил, что «Чайльд Гарольд» имеет все шансы на успех. Он расхвалил поэму и убедил Байрона позволить ему найти издателя. Так обстояли дела, когда Байрон уехал в Ситтингборн на встречу с Хобхаусом. Он был так же рад встрече с ним, как радовался и расставанию год назад. По его возвращении Даллас, убежденный в успехе поэмы (Байрон предоставил ему издательское право, придерживаясь представления о том, что джентльмену не подобает брать деньги за стихи, как какому-нибудь писаке), был огорчен, потому что теперь Байрон, кажется, не хотел печатать поэму. Вероятно, его сомнения усилились после разговора с Хобхаусом. На Востоке Джон Кем успел прочитать часть поэмы, если не всю, и предупредил Байрона о реакции критиков на разоблачительные мотивы некоторых строк.

Далласа беспокоило еще и то, что первоначально Байрон наотрез отказался вычеркнуть или изменить некоторые строки, выражающие сомнение в религии и политическом курсе. Однако уверенный, что ему удастся убедить Байрона смягчить опасные места, Даллас продолжал льстить автору, восхваляя его поэму и пророча ей успех. Вскоре Байрон изменил решение, потому что на самом деле мечтал увидеть свой труд напечатанным, хотя бы и без имени автора. Даллас отнес рукопись Джону Меррею, который владел издательским домом и книжной лавкой на Флит-стрит, 32.

Отец Меррея занялся книгоиздательским бизнесом в 1768 году. Унаследовав его дело в 1795 году, Джон Мер-рей Второй уже в 1811 году приобрел репутацию хорошего издателя благодаря своим тонким суждениям и инициативе. Он был связан со многими известными литераторами своего времени: Вальтером Скоттом, Исааком Дизраэли, Робертом Саути и Уильямом Гиффордом. Основав в 1808 году «Ежеквартальное обозрение», Меррей стал его издателем. И Байрону и Меррею повезло, потому что Гиффорд, которого Байрон считал величайшим критиком современности, был одновременно редактором «Ежеквартальника» и первым помощником Меррея.

Пока длились переговоры, Байрон тщетно пытался уладить свои финансовые дела, но лишь увеличивал долги. Он согласился приобрести за двести гиней экипаж у своего старого друга «дерзкого Уэбстера», который был королем розыгрышей в Ньюстеде. Уэбстер женился на леди Фрэнсис Эннсли, дочери первого графа Маунтнорриса и восьмого виконта Валентия. Байрон иронически поздравил его: «Я последую твоему примеру, как только получу подобающую сумму за свой титул».

Но на следующий день (1 августа) все затмило сообщение о том, что серьезно больна мать Байрона. По пути домой он написал ей, что заедет, как только закончит дела в городе, и добавил: «Я привез тебе шаль и много розового масла…» Но Байрон побаивался этой встречи, потому что, подобно своему отцу, лучше уживался с матерью, будучи на расстоянии. Когда сообщили весть о болезни, Байрон был на мели и вынужден был просить у Хэнсона 40 фунтов, чтобы выехать в Ньюстед. Но когда он был еще в Лондоне, слуга сообщил ему, что миссис Байрон скончалась.

Байрон не сразу осознал утрату. Но в Ньюстеде чувство потери полностью овладело им. Кровные узы и воспоминания детства открыли дорогу угрызениям совести и жалости. Служанка миссис Байрон нашла сына сидящим в темноте подле тела матери и оглашающим комнату тяжелыми вздохами. Внезапно он разразился слезами и воскликнул: «Ах, миссис Бай, всего один друг был у меня в мире, да и того больше нет!»

Еще до похорон миссис Байрон последовала другая ужасная весть. Чарльз Скиннер Мэттьюз, самый любимый из кембриджских друзей Байрона, погиб ужасной смертью, попав в водоворот на реке Кем. В утро, когда должны были состояться похороны матери, Байрон не мог заставить себя пойти на церемонию в церкви Хакнелл Торкард и остался стоять в дверях аббатства, пока похоронная процессия не скрылась из виду. Мур вспоминал: «Повернувшись к юному Раштону, он выразил желание, чтобы тот принес боксерские перчатки, и начал свои обычные упражнения. Но видимо, скоро обессилел, отбросил перчатки и закрылся в своей комнате».

Что бы ни говорила мать в гневе и раздражении, Байрон знал, что она желала ему добра. В его отсутствие она твердой рукой вела хозяйство в Ньюстеде. Распустила часть слуг, чтобы уменьшить расходы, зорко следила за работой оставшихся и стала настоящей грозой для посягающих на частную собственность. Она гордилась успехами своего сына и была уверена, что его ждет великое будущее. Вероятно, он был тронут, найдя среди вещей матери переплетенный том отзывов и замечаний по поводу его поэм с ее собственными пометками на полях.

Сообщение о третьей смерти окончательно сломило Байрона. Скончался его друг по Хэрроу, Джон Уингфилд. Только Хобхаусу он мог написать о своих чувствах: «В смерти для меня есть что-то такое необъяснимое, что я даже не могу говорить и думать об этом. Когда я увидел тление и смерть, то на минуту подумал, что это я умер, а не мать».

С мыслями о смерти Байрон приступил к составлению завещания. Поместье Ньюстед должно было перейти к его кузену Джорджу Байрону. Николо Жиро из Афин он оставлял 7000 фунтов, которые должны были выплачиваться ему до достижения совершеннолетия. Хэнсон получал 2000 фунтов, а долг Дэвису должен был быть уплачен. Библиотека и мебель переходили к Хобхаусу и Дэвису, которых он назначил душеприказчиками. И как и в завещании 1809 года, Байрон просил, чтобы его захоронили просто, без всякой надписи на памятнике, рядом с собакой Боцманом в Ньюстеде. Если наследники будут возражать («по причине ханжества или по какой-либо другой»), поместье должно перейти к его сестре на тех же условиях.

Прошло уже несколько месяцев со дня приезда Байрона на родину, а он еще не видел Августы. Прознав, что ее оскорбили его нападки на лорда Карлайла в «Английских бардах…», он не писал ей из-за границы. Но ее нежное участие в нем после смерти миссис Байрон побудило Байрона написать вежливый ответ. Он подшучивал над быстрым прибавлением семейства: «Несмотря на уверения Мальтуса, благодаря сражениям, убийству и внезапной смерти чаша нашего терпения переполнилась, и, думаю, за последнее время мы испытали немало этих перипетий, поэтому я воздаю тебе хвалу за твое почтенное поведение».

В Ньюстед приехал Скроуп Дэвис. «Его жизнерадостность (даже смерть ей не помеха) помогла мне, – писал Байрон Ходжсону, – но все же наш смех звучал неискренно… Я одинок и никогда прежде не ощущал, что одиночество столь тягостно». Байрон обратился к делам, чтобы отвлечься. Меррей был решительно настроен издать «Чайльд Гарольда», возможно, после заверений Далласа в том, что ему удастся заставить автора изменить некоторые строчки, выражающие еретические взгляды. Байрон уже пошел на уступку. Он прибавил к поэме несколько строк, посвященных бессмертию:

Но если есть тот грустный мир теней,

Что нам мужи святые описали…

(Перевод В. Левика)

Но больше Байрона беспокоило то, что Меррей хотел указать его имя на титульном листе. Он осознавал, что поэма слишком откровенно обнажит его внутренний мир и что критики, благосклонно относившиеся к его сатире, снова осудят его, как осудили ранние лирические стихи. Байрон хотел заслужить одобрение Гиффорда и боялся, что тот, будучи редактором консервативного «Ежеквартальника» и помощником Меррея, осудит сентиментальность и либерализм «Чайльд Гарольда». Когда Байрон узнал, что Меррей без его согласия обратился к Гиффорду, то пришел в ярость. Он хотел, чтобы мнение Гиффорда было объективным. «Это давление, унижение, ползание на коленях, подхалимство, – говорил он Далласу, – я рассержусь на Меррея. Это подлый, жалкий поступок, достойный подмастерья…» Но было слишком поздно что-либо изменить, и благоприятный отзыв Гиффорда побудил Меррея издать «Чайльд Гарольда».

Байрон неохотно согласился на то, чтобы его имя указали на титульном листе, и еще острее осознал, что будет невозможно отделить его героя от него самого. Эти переживания могли подтолкнуть Байрона на смягчение слишком резких строк, посвященных договору в Синтре, и вычеркивание куплета о «противоестественных любовных связях Бекфорда». Получилось так, что Байрон больше прославился благодаря своему «Чайльд Гарольду», чем сатирическим поэмам. Он всячески препятствовал публикации «Подражаний Горацию», что собирался сделать Которн, окрыленный успехом «Английских бардов…», выдержавших четыре издания.

Хотя Байрон это тщательно скрывал, но ни дела, ни удовольствия не могли заполнить душевной пустоты. В ответ на кроткие утешения Далласа он написал: «Твое письмо предполагает, что мои чувства более остры, чем есть на самом деле: хотя я чувствую себя глубоко несчастным, но одновременно со мной случаются приступы какой-то больной радости, смеха безо всякой причины, который я не могу подавить и который не приносит мне облегчения. Однако равнодушный решит, что я в превосходном расположении духа».

Нелепому Уэбстеру, пригласившему его насладиться тихими радостями у семейного очага, Байрон писал: «Зимой я нагряну к вам из чистой зависти, подобно Люциферу, который искушал Адама и Еву». Августе он писал с дружеским подтруниванием: «О финансовых неприятностях, упомянутых тобой в последнем письме, я никогда не подозревал, однако эта «болезнь» в нашей семье наследственная… Не знаю, что имел в виду Скроуп Дэвис, сказав тебе, что я люблю детей. Мне настолько отвратителен их вид, что я всегда предпочитал личность Ирода».

Августа переживала, потому что ее супруг, полковник Ли, поссорился с принцем Уэльским, у которого служил конюшим. Последствия могли быть самыми пагубными. Байрон писал: «Помни, что у тебя есть брат, что бы ни случилось, и мой дом станет твоим домом… Не могла бы ты навестить меня до Рождества? Апартаменты мои настолько огромны, что два человека могут жить в них, не видя, не слыша и не встречаясь друг с другом… Короче говоря, это превосходный особняк для супружеской четы: мы с женой будем так счастливы в нем – каждый в своем крыле».

Байрон скитался по опустевшему аббатству, одинокий и безутешный. Даллас и Ходжсон беспокоились о нем, потому что его скептицизм усиливался с каждым днем. Даллас продолжал спорить насчет свободолюбивых строк «Чайльд Гарольда», обращаясь, когда религиозные аргументы иссякали, к предстоящим расходам и опасности, угрожающей репутации автора. Ходжсон был еще более серьезен.

Байрон отвечал честно: «Не хочу иметь ничего общего с вашим бессмертием, мы и так страдаем в этой жизни, чтобы еще рассуждать о другой». Однако Ходжсон был решительно настроен на то, чтобы обратить своего друга в истинную веру. Используя девиз Байрона, он увещевал его: «Верьте Байрону!» Не полагаясь на свои силы, он призывал Байрона прочитать «Аналогию» Батлера и «Свидетельства» Пэйли – книги, к которым обращались священнослужители, чтобы опровергнуть несостоятельность неверующих, которых прибавилось после века Просвещения и научного прогресса.

На это Байрон отвечал еще более резко: «Бог объявил бы свою волю без книг, особенно принимая во внимание то, как мало людей могли их читать во времена Иисуса из Назарета. Он объявил бы свою волю, если бы захотел установить определенный порядок поклонения. А что касается вашего бессмертия, то почему люди умирают, если они должны жить? А наша плоть, которая должна возродиться, стоит ли она того? Надеюсь, если моя того стоит, то у меня будут ноги получше, чем те, что были эти двадцать два года, а иначе я буду последним в очереди в рай».

Скучная размеренная жизнь не была нарушена даже с приездом одноклассника по Хэрроу, Джона Клэриджа. Он говорил Хобхаусу: «…Скроуп Дэвис не обладает, по-видимому, большим умом и половиной всех прекрасных качеств, но является душой общества, а мой старый друг, честный и преданный, с множеством добродетелей, скучает сам и заставляет скучать других». Но у Байрона появились другие развлечения. Он опять начал собирать «кружок чувственных удовольствий»: привез из Ворвикшира Люси, «прогнал неприятных личностей и заменил их другими, многообещающими. Люсинда стала главной над всеми слугами в доме».

В конце сентября Байрон уехал в поместье в Ланкашире и вернулся в Ньюстед только 9 октября. Его нагнала весть о смерти хориста Джона Эдлстона в прошлом мае. Байрон писал Далласу: «Похоже, в юности мне суждено испытать всю горечь утрат. Друзья уходят, и я останусь одиноким деревом, пока не завяну». Единственной отдушиной были стихи. Байрон излил свое горе в поэме «К Тирзе». Использовав имя женщины, он мог свободно выражать свои чувства:

И взгляд, незримый для другого,

И смех в глазах, мелькавший вдруг,

И мысль, понятную без слова,

И дрожь соединенных рук.

(Перевод В. Левика)

На следующий день Байрон отправил Далласу куплет к «Чайльд Гарольду», начинавшийся словами:

Ты, с кем ушли Любовь и Счастье в землю,

Мой жребий – жить, любить, но для чего?

(Перевод В. Левика)

Сообщив Далласу о смерти Эдлстона, Байрон счел нужным оправдаться. «Думаю, уместно сообщить, что этот куплет имеет отношение к событию, которое произошло после моего прибытия в Англию, а не к смерти друга».

С Хобхаусом Байрон мог быть откровеннее: «Сейчас мне очень тяжело, не знаю, как объяснить тебе причину. Ты ведь помнишь Э. из Кембриджа – он мертв. Это случилось в прошлом мае, его сестра недавно сообщила мне. Хотя я знаю, что мне не следовало больше его видеть, все равно его смерть потрясла меня больше, чем я мог предположить».

В середине октября Байрон выполнил давно данное обещание и навестил Дэвиса, который был студентом в Кингз-колледже в Кембридже. Встреча была одновременно приятной и тягостной, поскольку все старые друзья ушли, а знакомый двор колледжа был наполнен призраками прошлого. Байрона тяготила река Кем, где они плавали с Лонгом и где утонул Мэттьюз, а хор церкви Святой Троицы навевал горькие воспоминания. Куда бы Байрон ни пошел, всюду были напоминания о веселых каждодневных прогулках и поездках по реке с Эдлстоном. И как обычно, он обратился к стихам. «Чайльд Гарольда» он закончил данью памяти мертвого певца церковного хора.

В Кембридже Байрон получил письмо от Томаса Мура, ирландского поэта, в котором тот повторял вызов на дуэль, уже присланный прежде, но удержанный у себя Ходжсоном. Кровь ирландца вскипела от строк в «Английских бардах и шотландских обозревателях», в которых говорилось о его фарсовом поединке с Фрэнсисом Джеффри, редактором «Эдинбургского обозрения». Теперь, когда Байрон вернулся в Англию, Мур решил, что дело чести – написать второе письмо, однако сам он не горел жаждой поединка, поскольку недавно женился. Он намекнул, что если получит удовлетворительное объяснение, то будет только рад знакомству с Байроном.

Ирония заключалась в том, что Байрон был бы тоже рад познакомиться с автором поэм, написанных под псевдонимом Томас Маленький, которые с жадностью читал в детстве. После изысканных словесных упражнений с обеих сторон Байрон легко убедил Мура в том, что «к вам я отнюдь не настроен враждебно». Колкость была направлена на Джеффри, которого Байрон считал своим главным противником из-за критических статей в «Эдинбургском обозрении». Мур с радостью принял это объяснение и согласился встретиться с Байроном. Он сообщил своему близкому другу, поэту Сэмуэлю Роджерсу, что встреча состоится у него дома.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?