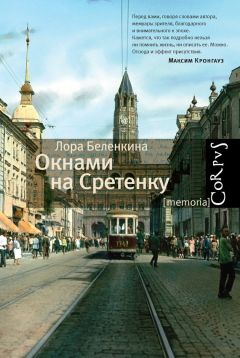

Текст книги "Окнами на Сретенку"

Автор книги: Лора Беленкина

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Из окон был виден небольшой сад, принадлежавший старушкам с первого этажа. Там росли цветы (помню не сами цветы, а запах резеды и флокса), ягодные кусты и три-четыре яблоньки или груши. Слева были видны сарай и уборная да покрытая досками помойная яма. Как-то к бабушке зашла одна древняя старушка с мужем, этому старику понадобилось по нужде, и мне шепнули проводить его. За мной потом наблюдали в окно и очень смеялись: я не только довела его до самого заветного кирпичного домика, но и сама открыла ему дверь, а потом уселась на край помойки и долго ждала, когда он выйдет, и уж тогда привела его обратно в дом к бабушке.

Оба папиных отпуска, 1928 и 1929 годов (когда я уже была школьницей!), у меня в голове перепутались – мы в основном жили в Гюстрове, и если я в последующей жизни никогда не скучала по Берлину, то вспоминать этот маленький городок мне всегда было приятно и немного грустно.

За два лета мы исходили его весь вдоль и поперек, гуляли и по окрестностям с лугами, лесами, невысокими холмами и рекой Небель, через Глевинские ворота ходили на Инзельзее, где был ресторанчик и можно было купаться в озере. Заросли малины, жужжание мух, где-то слышен плеск воды и смех – жаркое, жаркое лето… Солнечное воскресное утро, громко звучит орган, бабушкин дом в тени, но солнце, отраженное от церковных окон, играет на стенах и на булыжной мостовой, прохлада, синее небо, и на душе торжественно и так светло, что почти плачешь от радости, что живешь… Очень хороша и площадь, где здание суда (в нем же – тюрьма), а по другую сторону – замок XVI века, рядом – мостик через заполненный водой широкий ров, когда-то вырытый вдоль городской стены, уже снесенной. Дальше – луг, на нем всегда пегие коровы. Километрах в трех – деревенька Бадендик, там живет бабушкина сестра, тетя Генглер (мама всех своих теть называла только по фамилии). Они с мужем крестьяне, у них есть лошадь и корова. Мы были у них на сенокосе, все помогали сгребать и грузить на телеги сено, мне тоже дали грабли. Мы работали в поте лица, пока все не убрали, а папа даже сказал, что согласился бы все бросить и жить в деревне.

В другой раз мы хотели пойти в ту деревню, откуда была родом бабушка, но не дошли. На окраине Гюстрова с одного забора соскочил серый котеночек и побежал за нами следом. Мама очень боялась кошек и пошла быстрее – игривый котенок за ней, стараясь схватить ее за пятку; она побежала, и котенок бросился заячьими прыжками следом. Мы с папой смеялись, пытались поймать котенка, но он нам не давался. Вскоре мы потеряли из виду и маму, и котенка. Котенка мы так больше и не увидели, а маму нашли под одиноким деревом посреди поля. Она была очень обижена на нас, особенно за то, что папа сказал, что она бежала, будто за ней мчится тигр. Никуда мы уже не пошли дальше, а окольными путями вернулись в Гюстров.

Я любила, когда меня посылали за покупками. Я помнила, в какой булочной дают детям “придачу” вкуснее и больше и не ленилась бегать за ней в более дальние лавочки. Но особенно я любила одну совсем дальнюю лавчонку, где торговали практически всем. Как правило, дверь туда бывала заперта и надо было звонить в звонок, после чего из своих комнат выходила хозяйка и открывала дверь, при этом звенел какой-то колокольчик. Любила я и дорогу туда – направо от бабушкиного дома, мимо желтого дома настоятеля собора – нарядного, с блестящими медными узорчатыми ручками на дверях; иногда дверь была открыта и виднелась широкая, покрытая ковром лестница. За домом настоятеля начинался совсем узкий переулочек, там и была та лавочка. Однажды меня послали туда с бутылью за спиртом для спиртовки, и в придачу мне дали целый кулек с кислыми леденцами. Узкий переулочек преградила лошадь с повозкой, я пролезла под этой лошадью, крепко сжимая горлышко бутылки, но потом из кулька выпала конфета, я нагнулась за ней, бутылка выскользнула у меня из рук и разбилась о булыжник вдребезги прямо перед домом настоятеля. Дома все очень удивились, что я вместо бутылки со спиртом несу конфеты, но меня не ругали. Бабушка с мамой тут же побежали с веником и совком собирать осколки.

С бабушкой на втором этаже дома жили еще старая и молодая фрау Хакерт. Старой было лет восемьдесят, молодой – около шестидесяти. Их окна выходили в сторону улицы, и собор загораживал им весь свет, так что в их двух больших комнатах всегда было красновато-сумрачно. Жили они очень бедно, у них почти не было мебели, мне вообще запомнился только их “умывальник” – металлический таз на изогнутой медной подставке. В один из летних дней обе старушки пришли в ужасное волнение. Оказалось, что у молодой фрау Хаверт был сын. Сын этот уже несколько лет как исчез, и они не знали, где он. И вдруг прибежали две их знакомые женщины: “Мы видели вашего сына, и другие его тоже признали! Сходите сами, посмотрите! Он приехал с балаганом и колдует”. Побежали не только обе фрау Хакерт, отправились и мы всем семейством – на противоположный конец городка, где располагалась карусель и иногда останавливались бродячие цирковые труппы и цыгане. Сына молодой фрау Хакерт мы увидели перед большой брезентовой палаткой, он сидел там в позе лотоса, с чалмой на голове, в живописном халате. Афиши говорили, что он звездочет и маг, прибывший с Востока. Он показывал фокусы и предсказывал желающим судьбу. Мама, папа и бабушка очень смеялись, а обе фрау Хакерт готовы были умереть от стыда; они потом где-то встречались с ним и умоляли его уехать поскорее из города и не позорить их. Я никак не могла понять, почему считалось, что он навлекает позор на свою семью. Мне казалось, что я бы гордилась таким сыном.

Каждый август в Гюстрове проводился традиционный праздник стрелков. Соревновались в стрельбе из лука, и победивший провозглашался королем. Его провожали домой торжественным шествием с музыкой, а потом устраивали банкет с пивом. В этом празднике с энтузиазмом участвовал весь город. Для детей же устраивались свои соревнования, и появлялись свои принц и принцесса, которых украшали розами и тоже пышно провожали через весь город. Дети стреляли не из луков или ружей: с железного столба на цепи свисал деревянный, с железным клювом орел (или сокол?), на некотором расстоянии оттуда были мишени, цепь надо было отвести назад и, прицелившись, отпустить птицу, стараясь, чтобы клювом она попала в центр мишени. Я была очень маленького роста, и надзиратель сам отвел птицу назад и дал мне ее в руки. Я что-то настреляла – помнится, 29 очков из не знаю скольких возможных. Мне дали карточку с этим числом, и мы с мамой вошли в павильон, где стояли длинные столы с призами. На 29 можно было выбрать какую-нибудь чашку с блюдцем. Я выбрала с кантом, по которому на черном фоне были розочки.

Во время праздника стрелков были и другие соревнования в небольшом парке. Я бежала наперегонки с несколькими девочками и пришла второй; в награду мне предложили на выбор красивую расчесочку или пару горячих сосисок. Мама пыталась уговорить меня взять расческу, чтобы осталась память, но я сказала, что расческа у меня уже есть, а сосисок нет, и выбрала их.

И конечно же, мы часто ходили с бабушкой в ее сад. Моими любимыми цветами в то время были анютины глазки, и бабушка специально для меня посадила клумбу из этих цветов; я сама их пропалывала и чистила дорожки сада своими грабельками – мне очень нравилась такая работа. Бабушка была тихой, скромной женщиной, она всегда ходила одетая только в черное с неизменными белыми кружевными воротничками. Ко мне она относилась очень хорошо, поэтому мне сейчас не понять, как я могла не любить ее! А не любила я ее за два ее недостатка: во-первых, у нее было на лице слишком много морщин, а во-вторых, она в разговоре путала верхненемецкий со своим родным платтдейтш. Платтдейтш отличается от верхненемецкого примерно как украинский от русского. Я, как, впрочем, и папа в свое время, сразу стала понимать этот диалект и даже говорить на нем, мне он нравился, но мешанины я не терпела. Говорят, я еще в возрасте трех лет, услыхав, как бабушка в разговоре сказала Ach, das ist áliens nicht so[15]15

Ах, это все не так (нем.). – Прим. ред.

[Закрыть], прервала ее и сердито отчеканила: не áliens, Оки, а алли́с! Аллйс! (alles). Я забыла сказать, что вместо Oma, Omi (немецкое “бабуля”) я всегда называла ее Oki. Любила я бабушку, только когда мы с ней играли в “Гальму”. Это была наша с ней любимая игра. Бабушка всегда очень нервничала, даже делалась вся красная в лице – боялась проиграть; помню, как, прежде чем двинуть какую-нибудь фишку, она несколько раз делала в воздухе над доской указательным и средним пальцем шагающие движения. Как правило, она меня обыгрывала, но как раз это вызывало во мне не раздражение к ней, а уважение. Я до сих пор люблю эту игру.

Иногда мы ездили в Росток к тете Анни, а оттуда – в Варнемюнде, купаться в море. Там был такой же, как в Арендзее, белоснежный песок, те же пляжные корзины с пестрополосыми навесами. Не было только сосен. Вместо этого было гораздо больше особняков, гостиниц, пансионатов, широкая набережная. Излюбленным местом прогулок был мол с маяком, иногда мы ездили оттуда на небольшие пароходные прогулки. Мне нравился уже сам путь от вокзала к морю: мост через один из протоков Варнов, мачтовый лес рыбацких лодок – именно в этом месте доносился прекрасный запах морской тины. Потом тенистые улицы с магазинами, нарядные загорелые люди, и уже в конце – залитая солнцем набережная.

Иногда мы ездили просто в Росток. Тетя Анни снимала там комнатку, такую тесную, что в ней негде было повернуться. И мы целый день гуляли по берегу широкой Варнов, где рыбаки всегда продавали вкуснейшую свежую камбалу, ходили к другой бабушкиной сестре, тете Греве, которая жила высоко над крышами в мансарде и у которой в комоде было огромное множество красивых старинных открыток. У ее дочери Марты Рат были две девочки – некрасивая длинноносая, с толстыми косами Урзель и веселая озорная Ингрид. Но этих девочек я видела только мельком. В Ростоке был прекрасный ухоженный парк с прудами и беседками. Однажды я устроила там грандиозный скандал из-за камыша. Два часа я ревела в голос, чтобы родители сорвали мне хоть один рогоз. Мне говорили: он специально посажен в пруду для красоты, и вообще, ходить по газонам и что-то рвать строго воспрещается; если папа и не утонет в пруду, то уж наверняка придет полиция и надо будет заплатить большой штраф. “Ну и что же, – орала я, – вас же не убьют и не арестуют, что у вас, денег, что ли, нет? Заплатите этот штраф и сорвите мне камыш”. Папа даже сфотографировал, как я реву по поводу этого камыша: я была безутешна. В этом же парке потом была выставка георгинов, и мы ходили смотреть цветы. Море цветов всех оттенков, вдали – освещенное кафе, где кто-то поет с ансамблем сладкие неаполитанские песни, по темным дорожкам медленно прохаживаются люди, чаще парами, любуются цветами и говорят шепотом, как в музее. Меня охватили мечты я не знала о чем… Я прижималась щекой к папиной руке.

Однажды в поезде по дороге в Росток я влюбилась. В женщину. Она сидела напротив нас в купе, светловолосая, с голубыми глазами, очень красивая и грустная. Я не сводила с нее взгляда и потом несколько недель не могла ее забыть. Я назвала ее Жавалйси Молистйд, а сама себя стала считать принцем. Я залезала под бабушкин письменный стол и шептала ее имя, я придумывала целые истории, как я похитила ее из мрачного замка и как она меня потом тоже полюбила за храбрость и благородство. Вечерами я тихонько молила Бога превратить меня в мальчика.

Школа

Учебный год в Германии начинался с апреля. Хотя мне не хватало еще двух месяцев до шести лет, меня решили отдать учиться. Для этого необходима была медицинская справка и рекомендации врача. Я произвела на молодую врачиху самое выгодное впечатление, мама потом говорила, что она сказала: “Не видела еще такого развитого ребенка. Без всякого сомнения, я рекомендую ее, школьная жизнь должна прекрасно на ней отразиться, ведь ее нервам не хватает пищи”, – и еще что-то в том же роде.

Меня записали в ближайшую к нам школу для девочек.

Купили мне красивый кожаный ранец, кожаный красный пенал. Полагалась еще маленькая кожаная сумочка через плечо для завтраков, но у меня осталась с детского сада – из плетеной соломы: мама считала, что в такой завтрак будет лучше “дышать”. Купили мне, конечно, и неизменный атрибут первого школьного дня всех немецких детей – Schultüte, обклеенный красивой бумагой и сверху завязанный шелковой ленточкой большой картонный конус, полный всевозможных гостинцев, чтобы “подсластить” учебу в школе. С ранцами за спиной и этими подарками в обнимку дети и идут потом в первый раз в школу, но у входа отдают их мамам, которые их уносят домой – чтобы дети не отвлекались на уроках.

Помню большой зал в отдельном здании во дворе школы, толпу девочек, среди которых я узнала двух-трех из своего детского сада. Нас разбили на классы, наш – 8 “А” (почему-то нумерация шла от восьмого класса малышей до первого выпускного, а не наоборот). Учитель мне достался весьма внушительный – немолодой полный лысоватый господин с черной бородой. Он привел нас в класс, большой и светлый, рассадил, потом взобрался на возвышение перед доской, уселся за свой большой стол и стал рассказывать нам о школьных правилах. Если хочешь что-нибудь спросить или ответить, подними указательный палец. Когда слушаешь учителя, сиди выпрямившись и слегка откинувшись назад, а руки с переплетенными пальцами положи перед собой на стол. На большой перемене все выходят во двор, гуляют по кругу и едят завтраки. Самый большой грех – опоздать на урок. И ни в коем случае мы не имели права подниматься на возвышение и подходить к его столу.

Двух девочек, Карлу и Урзель, он сразу выделил – очевидно, это были дочки его знакомых или родственницы. Он сказал: “Вот у меня здесь сбоку висит красивый календарь (нам этого календаря не было видно), и Карла с Урзель по очереди каждый день будут отрывать с него по листку”.

Уроки чтения были мне бесконечно скучны, ведь я прекрасно читала и уже прочла к тому времени немало книг. Читала я быстро и всегда про себя; учитель это, несомненно, видел, но был недоволен. Например, когда мы читали в букваре по очереди каждый по слову, я высчитала, какое слово достанется мне, и, не глядя в книгу, радостно доложила: ein Rad! Совершенно неожиданно учитель, шагающий между рядами, ударил рукой по моей книге: “Это что еще за новость? Смотри в книгу и води пальцем!”

Я побаивалась этого герра Зиберта! Один раз на перемене он меня сильно стукнул по руке. Но то было за дело – я ковыряла в носу.

Вообще-то больше всех доставалось Эрике. Это была маленькая некрасивая девочка с красными сережками в ушах, дитя очень бедных родителей, что было особенно заметно, когда на большой перемене она получала бесплатное молоко. Она действительно плохо себя вела: вечно опаздывала с переменки или протаскивала в школу “лаковые картинки” (пестрые блестящие изображения цветочков и куколок). Вечно она стояла в углу. Один раз ее даже побили бамбуковой палкой – как мне показалось, несправедливо. После одного из уроков она подбежала к столу учителя, хотела взглянуть на какую-то книжку, лежавшую там, но дотянуться не смогла, ведь стол стоял на возвышении. Тогда она протянула вверх обе руки, думая ухватиться за край стола и подтянуться, но одной рукой угодила в карандашницу господина Зиберта, и на пол высыпались все его карандаши и ручки. Это страшно его прогневило.

Как-то он заявил нам: “Послезавтра, дети, у меня день рождения”. Дети передали это родителям, и все принесли по букету цветов или горшочку – весь его стол и все возвышение буквально утопали в цветах. Он поблагодарил нас и сказал, что привел свою жену – та встала из-за стола и поклонилась нам, – чтобы она помогла ему донести все эти цветы домой.

Чтение мне было скучно, зато было интересно учиться писать – этого я еще не умела, и мне нравилась ручка, перо, темно-синие чернила. Придя из школы домой, я сразу бежала за свой столик в спальне и делала задание по письму. Писать нас учили готическим шрифтом – прямые, острые буковки. Я хорошо их выводила, но, как всегда, хотелось быстрее, не хватало терпения, и потому в тетрадках у меня было грязновато: то клякса, то между буквами неодинаковые расстояния, и я скоро поняла, что мне никогда не достичь аккуратного красивого почерка, как, например, у Ильзы Флайшер, девочки необыкновенно чистенькой, у которой в тетрадях и книжках никогда не загибались уголки. Мне оставалось только вздыхать.

Арифметика мне тогда давалась довольно легко – это уже позже я охладела к ней. Кроме письма, чтения и арифметики у нас еще были уроки религии и рисования. Пения как такового не было, но иногда в конце занятий герр Зиберт доставал из своего стола скрипку и играл нам. Рисовали мы больше дома, а учитель потом проходил по рядам, смотрел наши тетради и ставил отметки. Помню его то и дело звучавший деловитый вопрос: “Кто помогал?” И обязательно правдивые ответы: “папа”, “старший брат” и так далее. Он тогда делал только черту и отметку не ставил. Меня он никогда не спрашивал, зато всегда хвалил. И обязательно все наши рисунки потом вывешивались в классе для всеобщего обозрения.

Сначала я долго не могла найти себе подружку в классе: девочки, которые мне нравились, уже имели подруг по дошкольной жизни или по дому, и я их не интересовала. Минхен Линке из моего детсада, с которой меня сначала посадили, тут же стащила у меня карандаш и резинку, и вообще она была врушка и мне не очень нравилась. Наконец как-то на переменке ко мне подошла Элли Кузик, похлопала меня по плечу и сказала: “Ты можешь быть моей маленькой подружкой”. Правда, сидела она далеко от меня, да и жила неблизко, но на переменках мы с той поры всегда гуляли с ней в паре, а потом даже обменялись визитками. Отец у нее был портным.

Болезнь

В декабре 1929 года я тяжело заболела. Сначала думали, что это ангина, потом оказалось – скарлатина. Сыпи у меня никакой так и не было, но много дней держалась высокая температура и очень болело горло. Меня положили на широкую тахту в гостиной, и ко мне ежедневно приходил наш домашний доктор, которого звали Альбрехт, как нашу улицу. Дети его очень любили, и он был, по-видимому, неплохой врач, но на этот раз он ничем не мог мне помочь, только удивлялся, что температура у меня не падает, и был очень озабочен.

Близилось Рождество, к нам, как всегда, приехала бабушка, но ее присутствие раздражало меня: она, когда ела, стучала вставными зубами, и я незаметно затыкала уши. Вообще же я лежала в какой-то полной апатии. Вот ко мне на тахту присела мама, я смотрю на нее, мне трудно отвести взгляд, и вдруг кажется, что она растет, растет, вот уже ее рука и кофточка заняли все мое поле зрения, все расплывается, надвигается на меня, я сама куда-то уплываю, и все качается… Наконец я силой перевожу взгляд, и все принимает свои нормальные размеры.

Фрай Оленбостель принесла мне с рынка невиданных размеров красное яблоко. Целый день я рассматривала его, вертела перед собой в руках, оно было тяжелое, и приходилось класть его к себе на грудь, потом рядом на подушку. Мне даже не пришла в голову мысль откусить от него кусочек, не говоря уж о том, чтобы его съесть. Было тихое чувство благодарности к старой хозяйке за то, что она развлекла меня.

Елку поставили не у нас в комнате, а у фрау Оленбостель, и вечером 24-го меня, завернутую в одеяло, папа ненадолго отнес туда. Горели свечки, под елкой лежали подарки для меня, но было как-то грустно и тихо. Незадолго до моей болезни мы побывали на выставке детской книги, и там мне очень понравилась большая книга Peterchens Mondfahrt с прекрасными цветными иллюстрациями Г. Балушека. Книга была очень дорогая, и я даже мечтать о ней не смела, но вот папа подарил мне ее, а мне не хватало сил радоваться, по лицу потекли слезы. Все знали, что больше всего я бываю рада книгам, и фрау Оленбостель тоже подарила мне книгу – Альберта Сикстуса, о мухах.

Я сразу стала читать эти новые сказки, но температура у меня после Рождества начала подниматься еще выше. Доктор Альбрехт обнаружил у меня в горле абсцессы и пригласил своего знакомого хирурга разрезать их. Резали два раза: первый раз неожиданно для меня, а второй раз я уже боялась и ненавидела этого мужчину с блестящим ножичком. Но сил сопротивляться у меня не было. Мама оба раза выбегала из комнаты и запиралась в ванной, чтобы не видеть этого ужаса. Все были уверены, что я умру, мне же, хотя и было совсем плохо, вовсе не приходила в голову мысль о смерти. Это я хорошо помню. Наверное, я просто не сознавала еще, что такое бывает. Доктор Альбрехт сказал, что, если после второго прокола температура у меня не спадет, он бессилен что-либо сделать и меня придется везти в больницу. А у меня на следующий день к обеду уже был почти 41°. Через Торгпредство достали для меня место в “Шарите”[16]16

Больница в Берлине. – Прим. ред.

[Закрыть], и вечером меня повезли. Мама и бабушка плакали, когда провожали меня до машины, со мной же вместе поехали папа и доктор Альбрехт. Когда мы доехали до “Шарите”, у меня было уже только 37,8. Все стали говорить о том, что днем у меня был кризис, а теперь мне уже будет лучше. Но я все-таки пролежала в больнице больше трех недель. Меня поместили в палату, где лежала еще молодая женщина, больная астмой; ее кровать стояла за моим изголовьем, и я так и не рассмотрела ее лица. Лечили меня всякими лекарствами, возили на какое-то облучение горла. Я долго была так слаба, что не могла ходить, не было даже сил присесть на кровати. Родителей ко мне не пускали, хотя я все смотрела на стеклянную дверь в надежде, что там появится знакомое лицо. Но врачи и сестры были ласковы со мной. Постепенно у меня стал появляться аппетит: особенно мне запомнились то ли завтраки, то ли полдники, когда приносили на подносе кофе и бисквиты с дырочками и рифлеными краями. Прежде чем съесть их, я с ними играла: ломала на части по дырочкам, потом опять складывала. Есть их тоже можно было по-разному: то жевать с хрустом, то, обмакнув быстро в кофе, сразу глотать как мягкие подушечки.

Наконец 23 января 1930 года меня привезли домой. Там меня ждал сюрприз: все мои прежние мишки и лисенок сидели в ряд на диване с плакатом: “Добро пожаловать домой, милая наша хозяйка!” А на полу перед ними сидел огромный новый мишка, желтый, урчащий, если его наклонить, – сущий красавец! Папа предложил назвать его Пец-Бурумбуц, и это имя так и осталось за ним. Я очень полюбила свою новую игрушку – наверное, и родителям моим приятно было видеть мою радость.

Кукол я вообще никогда не признавала. Зато радовалась мячам, но самому красивому мячу, который мне подарили в 1929 году на день рождения, сразу не повезло. Он был в пестрой сетке, большой, в желто-красно-зеленых сегментах, вся его поверхность была к тому же пупырчатой. Я тогда на следующий же день взяла его с собой на Шлахтензее, и там он с горки скатился в озеро. Другие гуляющие пытались достать его палками, но напрасно, тогда из-за деревьев вышел мужчина с большой собакой и сказал: “Не грусти, девочка, сейчас мы тебе вернем твой мяч”. Он шепнул что-то своей собаке, и та стремительно бросилась в воду и поплыла, схватила мой мяч и вынесла его в зубах. Но, о ужас, она его, конечно, прокусила. Мужчина только руками развел и быстро исчез, а я осталась с пестрыми резиновыми лоскутками в руках, окруженная сочувствующими людьми.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?