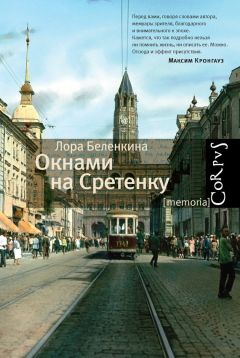

Текст книги "Окнами на Сретенку"

Автор книги: Лора Беленкина

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 31 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

“Ново-Московская” гостиница

Наш номер был довольно бедно обставлен. Комфортабельность уменьшалась по мере возрастания этажей – на третьем и четвертом этажах были роскошные уголки отдыха с коврами, мягкими креслами и торшерами. Там жили почти только иностранцы.

Как мы питались в гостинице, я не помню; обеды были дорогие, а самим нам готовить было негде, только утром и вечером нам приносили в номер чай. Наверное, мы по папиным выходным обедали у дяди Эли. Первое время в школу на Воронцовскую меня возила мама; мы все еще учились во вторую смену и возвращались, когда уже было совсем темно. Потом – то ли были каникулы, то ли меня совсем забрали из школы, – я стала целыми днями сидеть в нашем номере. Обычно я рисовала. У меня был альбом с очень плохой гладкой голубоватой бумагой и несколько цветных карандашей. Весь альбом содержал разнообразные рисунки двух сюжетов. Во-первых, там была семья испанских дворян в роскошных одеяниях на фоне дворцов и экзотической природы. Красивые юноши влюблялись в прекрасных юных графинь – я всех их знала по именам. И наряду со знатными испанцами в альбоме существовала деревня – были рисунки ее общего вида, отдельных улиц и домов. В деревне жили дети. Я знала, как кого из них зовут и где каждый живет, кто с кем дружит, хотя вообще-то они никогда не ссорились и все делали вместе. И помогали мне жить.

Еще я читала “Робинзона Крузо”, которого папа купил на букинистическом базаре около Китайской стены. Книга эта ранее принадлежала некоему П. В. Петракову, который сплошь испещрил титульный лист своим необычайно витиеватым почерком с завитушками. Робинзон Крузо на острове был одинок, как я в гостинице, и тоже помогал мне жить.

Тяжело нам было в ту зиму еще потому, что мама все время хворала. Она вообще-то редко болела, но тогда ее мучил то ли геморрой, то фурункулез. Раза три к нам приезжала наша бывшая соседка с Воронцовской, Александра Григорьевна, и привозила маме в бидончике бульон; мы были очень тронуты. Потом у мамы в магазине вытащили кошелек со всеми продуктовыми карточками, а было только начало месяца. Мама была в отчаянии, плакала и говорила, что ей остается выброситься из окна. Я страшно испугалась и до папиного прихода не выходила из комнаты в страхе, как бы она не бросилась с седьмого этажа. Но папа ее успокоил и сказал, что все это мелочи и что как-нибудь мы не помрем с голоду. И мы действительно не умерли: нам отдавала часть своего инснабовского пайка папина сослуживица Машё.

Позже в этой гостинице меня познакомили с белокурой и рослой восьмилетней девочкой Еердой, поселившейся со своим отцом и мачехой на нашем этаже. Отец и мачеха ее были немцы, а мать – эстонская актриса. Отец был в Москве в командировке, и Герду собирались отсюда отправить к матери. Девочка эта была коварным и лживым существом и мучила меня как только могла. Она знала по-русски только одну фразу, которой ее научил отец: “Говоришь ли ты по-немецки?” – и, так как ее интересовали все мужчины на нашем и других этажах, она ко всем обращалась с этим вопросом. При этом она всегда подталкивала вперед меня, и мне казалось, что все думают, что это я пристаю к ним. Ей взбредало в голову играть в лошадки по всем коридорам, и лошадью всегда была я, – она из шарфа делала вожжи и концом его пыталась пользоваться как кнутом. Когда я вырывалась от нее, она начинала обнимать меня и уверяла, что очень меня любит. Как-то одна молодая женщина, знакомая их семьи, жившая этажом ниже, попросила Герду посидеть часок с ее младенцем, пока она сама уйдет по делам. На стол она поставила вазу, полную конфет, и сказала, чтобы мы угощались. Не успела эта женщина уйти, как Герда начала рыться в ее тумбочке и в ящиках стола. Потом она стала поедать одну за другой все конфеты; я съела всего штуки три: они мне не очень понравились, да и неловко было брать у незнакомой женщины. В то же время Герда одну за другой ставила на патефон пластинки, хотя на это нам разрешения не давали. С ребеночком нам особо возиться не пришлось: он почти все время спал под музыку. Когда женщина вернулась, она, конечно, несколько удивилась исчезновению конфет, но Герда сказала, что она очень извиняется, что это не она, а я придумала сделать в комнате такой беспорядок и съесть конфеты. В коридоре я набросилась на нее: “Ты наврала!” “А если бы я сказала, что это я, то она бы пожаловалась моим родителям, а твоих-то она не знает, и тебе не попадет”, – объяснила Герда. Про этот случай я, не вытерпев наконец, рассказала маме, и меня стали ограждать от этой наглой и назойливой девочки – придумывали предлоги, чтобы ее не пускать к нам, а меня удерживать в нашем номере. “Твоя мама как змея, – как-то шепнула мне Герда в дверях, – моя мачеха по сравнению с ней гораздо добрее”. А сама она вечно говорила об этой мачехе всякие гадости, иногда совсем неприличные. К счастью, вскоре их семья уехала из гостиницы.

Папа все время сочинял бесконечные письма в разные инстанции, просил, чтобы нам дали жилье, но ему вежливо отказывали. А того товарища, который когда-то подписал письменное обязательство, что нас сразу на вокзале встретит человек с ключами от нашей квартиры, уже не было. Я не знала, почему с нами так происходит, ведь получили же в 1927 году хорошую комнату Шустовы, а Злотниковы, переехавшие в Москву в 1933 году, даже прекрасную квартиру!

Папа был очень расстроен, не в силах чего-либо добиться и видя, как мучается мама. Запомнился один зимний вечер, мы с папой гуляли вдоль набережной Москвы-реки. Дул сильный сырой и холодный ветер, вода – как густое черное масло, в ней тревожно прыгали редкие разорванные отражения фонарей с другого берегу. И вдруг мне вспомнилась мелодия, очевидно, услышанная где-то в гостинице с патефона, – сладкий, теплый неаполитанский напев, кажется, серенада Арндта. Я стала напевать этот мотив, и папа тоже начал подпевать, и такой красивой показалась мне тогда эта мелодия, что сделалось совсем грустно. Я поверила, что никогда не будет уже у меня больше солнца, радостей и подруг. Я слизывала языком со щеки слезы.

Но в середине февраля снова временно освободилась комната. Мы покинули гостиницу и поселились на Арбатской площади, дом 1/3, квартира 29. В моей жизни снова выглянуло солнце.

Арбатская площадь

(1933)

Дом и квартира

До сих пор мне нравится ходить вдоль Гоголевского бульвара, выходить на совсем не похожую на старую, тех времен площадь, под которой теперь прорыт тоннель. Дома, где мы жили, давно уже нет, жалеть о том, что его снесли, не приходится, он и тогда уже был в ужасном состоянии. И все-таки с ним связаны такие светлые воспоминания.

Он стоял непосредственно на площади, длинный, приземистый, в два с половиной этажа, с воротами, ведущими в небольшой узкий и темный двор. На первом этаже помещалась керосиновая лавка, рядом с ней – какая-то контора, на углу Арбатской улицы – магазин (какой был тогда – не помню, позже галантерейный). Вход на нашу лестницу был из подворотни, лестница совершенно темная, узкая и крутая. Над первым этажом – низенький промежуточный этаж с крохотными окошками; там тоже кто-то жил. Выше лестница выводила на крытую застекленную галерею, и там, справа, – наша квартира. Правда, чтобы попасть в нее, надо было сначала пройти через двойную, обитую черной клеенкой дверь в квартиру № 30, пересечь большое пустое помещение к еще одной двойной двери, и только тогда мы попадали к себе. При входе – снова большое пустое помещение с окном во двор, прямо – кухня, налево – дверь в еще одну прихожую, поменьше, сюда выходили ванная и уборная, а еще дальше влево застекленная дверь выходила в узенький коридорчик, и уж оттуда две двухстворчатые белые двери вели одна к соседям, другая к нам. Наша комната была большая и почти квадратная, с двумя окнами на Арбатскую площадь. К этой комнате за застекленной дверью примыкала еще небольшая каморка без окна, с фанерными стенами, не доходящими до потолка; за пределами этой каморки был чулан, где стояла мебель уехавших в командировку хозяев. Ночью и даже днем в этом чулане возились крысы. Крыс вообще было полно – ночью редко можно было пойти, например, в уборную, чтобы не встретить какую-нибудь из них. Сначала было жутковато слушать, как они бесчинствуют, потом мы привыкли. Папа несколько раз заколачивал жестью дыры в полу и в стенах, но это мало помогало, крысы делали себе новые ходы. В шутку мы называли каморку, где стояли моя и папина кровати, Крысиным замком. Большая передняя была Мышиным дворцом, а узкий коридорчик – Крысиным залом (они там грызли наши корзины).

Но мы сразу полюбили большую и светлую комнату, в которой даже наша скудная мебель встала как-то уютно. Какое было удовольствие опереться на широкий подоконник и глядеть вниз, на площадь! Посередине площади стояла общественная уборная в стиле игривого павильончика – с изогнутой железной крышей, на шпиле которой красовался изящный флюгер. Тяжелые двери этого заведения визжали своей особой музыкой, а так как место было бойкое и посетителей всегда много, то скрип “Ти-и-и-и-уоу! Тиу-тиу-тиу-уоу!” слышался весь день. Около уборной была конечная остановка трамвая № 44. Если случался ливень, мы с мамой смотрели, как люди выскакивают из вагонов, прикрыв головы газетами или сумками, прыгают через лужи и спешат укрыться под навесом уборной.

Справа от уборной располагался небольшой квадратный скверик, а еще дальше направо начинался бульвар, там сидел, глубоко задумавшись, Гоголь, по углам площади – фонари с львами, у львов были большие лапы, а на лапах кое-где заплатки из металла более светлого оттенка, все эти заплатки я со временем выучила наизусть.

Напротив нашего дома стоял низкий белый домик, перед ним часто шагали солдаты. Они пели “Дальневосточная дает отпор” и еще что-то совсем монотонное. Левее находился кинотеатр “Художественный”, за ним, немножко в глубине, – большой крытый Арбатский рынок. В начале Никитского бульвара стоял четырехэтажный дом с булочной, к которой были прикреплены наши хлебные карточки. В здании ресторана “Прага” в те времена на втором этаже был маленький кинотеатрик.

Любимыми местами моих прогулок помимо Гоголевского бульвара были Воздвиженка, улица Фрунзе и, конечно, Александровский сад, тогда малолюдный, неасфальтированный, очень тенистый, с песочницами для детей. Наш ЗРК[29]29

3PK – закрытый рабочий кооператив. Эта категория “распределителей” была низшей, с довольно бедным снабжением. Тогда шутя говорили, что работники делятся на “Литер-А”-торов, “Литер-Б”-торов и зээркакеров.

[Закрыть] находился в Ветошном переулке (за зданием ГУМа). Когда мама ходила туда отоваривать карточки, она брала меня с собой и оставляла в Александровском саду. Я бродила там по аллеям, заглядывала в таинственный грот, где сразу придумывались всякие приключения, или же садилась на какую-нибудь безлюдную скамейку и читала.

Соседями нашими оказалась симпатичная молодая пара, инженеры, страшно близорукие, в очках с толстыми стеклами, худощавые, бледные, она – голубоглазая, с пышными пепельными волосами, собранными в пучок, он – с черными кудрями и, кажется, бакенбардами. Оба они были простые, веселые, влюбленные друг в друга. Фамилия их была Векслер.

Школа

Как только мы перебрались в новую квартиру, папа стал ходить со мной по близлежащим школам: на Молчановку и еще куда-то. Все школы располагались в тесных старых зданиях и были настолько переполнены, что меня брать отказывались. Приняли меня наконец в школу № 9 (бывшую Медведниковскую гимназию) в Староконюшенном переулке. О том, как переполнена была и эта школа, можно судить по тому, что половина классов занималась во вторую смену, а класс, в который меня определили, был второй “Л”, и в нем было больше сорока человек.

Мне школа сразу понравилась во всех отношениях, начиная со здания. В школе был просторный круглый вестибюль с колоннами. На лестничной площадке еще сохранилась большая доска, где на мраморных табличках золотыми буквами красовались фамилии выпускников, окончивших гимназию с медалями. Имелся там огромный, с высоченным потолком актовый зал, где мы прогуливались на переменах. Из этого зала маленькая дверь вела во флигель, а там, в одном из кабинетов, стоял человеческий скелет. Мальчишки иногда заталкивали нас туда, и уж было тогда визгу и смеху! Я быстро ознакомилась со всем зданием, потому что класс наш (а может быть, и еще многие другие) был “бродячим” – каждые сорок пять минут мы куда-нибудь перекочевывали; это было и неудобно, и романтично. Меня сразу дружески приняли девочки – Лариса Коккинаки, Лена Федорович, Вера Бибикова, Рая Раппопорт, Роза Черных; все они жили в переулках Остоженки, Кропоткинской (тогда, кажется, еще Пречистенки) и Арбата. Ближе всех ко мне жила Лариса, у них была квартира в подвальном этаже большого дома на Гоголевском бульваре, и я заходила за ней по дороге в школу.

Надо сказать, что с учебниками тогда дела обстояли очень неважно. Раздавали по одному пособию на два человека, и уроки учили по очереди. Я делила учебники с Леной Федорович, а Лена жила за городом, поэтому она ежедневно сидела у нас, обедала и ждала, пока я сделаю уроки. После этого она тоже не сразу уходила. Это возмутило тетю Мелю, несколько раз застававшую Лену у нас. Она, как бы от имени моей мамы, написала письмо учительнице. Я долго стеснялась отдать это письмо. Но потом сразу нашли какой-то выход, и меня присоединили к Ларисе Коккинаки. Тетрадей стандартных, школьных, тоже не существовало. Писали кто на чем, что удастся достать, – часто бумага промокала, и писали только на одной странице.

Учителя у нас были неплохие. Помню классную руководительницу, учительницу математики Марью Петровну, позже – учительницу русского языка, хорошенькую Музу Петровну, толстую немку, совсем плохо говорившую по-русски. Уроки пения вела страшно тучная женщина, всегда одетая в синее платье из блестящего шелка, ее называли тетя Пупа и пели про нее смешные песенки. Она разучила с нами “Сурка”, “Варшавянку”, “Маленького барабанщика” и часто заставляла нас маршировать под музыку и петь соло. Она решила, что у меня лучший слух в классе среди девочек, и очень удивилась, что я не учусь играть на каком-нибудь инструменте. По рисованию меня тоже хвалили, меня выделили для участия в конкурсе юных художников, я должна была рисовать “Утро пионерки” и “Старых красноармейцев”. Сказали, что у меня хорошее чувство формы, я очень хорошо передаю движение, но мне нужно еще учиться, потому что красками я не владею и небрежна. По русскому языку я и тогда, и до окончания школы была лучшей в классе, но, по-моему, почерк у меня в то время был ужасный. Хуже было с арифметикой – вечно я спешила и делала ошибки в примерах, да и вообще я не любила решать примеры, разве что на деление. Забегая вперед, скажу, что истинные мои мучения с этой наукой начались немного позже, в четвертом классе, когда пошли задачки с поездами, путниками и бассейнами. Мое логическое мышление отключалось, и я видела перед собой только эти бассейны (в парке?), железную дорогу в лесу (Ильинское?) и путешественников. Зачем они вышли? Зачем им встречаться и почему заранее не сговорились, где будет эта встреча? Почему они не вышли в путь одновременно? Почему нужно так точно знать, через какой срок наполнится бассейн, если одна из труб заткнута? И вообще, почему бы их не открыть обе сразу и потом одновременно закрыть? Много вечеров папа просидел со мной, более или менее терпеливо стараясь все объяснить наглядно, заставляя меня мыслить. И почти без толку. Какой же он тупицей считал меня, должно быть. Правда, когда в шестом классе началась алгебра и для решения задач надо было составить одно уравнение, а не пять-шесть вопросов, дела у меня пошли лучше.

Иногда нас водили всем классом в кино (в “Художественном”, помню, смотрели “Рваные башмаки”, с Розой Черных после фильма сделалась истерика). Помню длительные ожидания в фойе, пока подойдут дети из других школ. Перед началом сеанса кто-нибудь поднимался на сцену, хлопал в ладоши и заставлял весь зал кричать хором: “Тише, ребята, тише, ребята, тише, ребята – ша!” Считалось, что после этого все должны замолчать.

Помню утренник, когда нас принимали в пионеры. После торжественного обещания мы участвовали в концерте. Я и еще пять девочек были “единоличниками” – мы, держась за руки, топтались на месте и пели что-то вроде “У меня в руке соха, все соха, все соха”, а с противоположного края сцены на нас, сжав кулаки, бурно надвигались “колхозники”: “А в колхозе трактора, трактора, трактора!”

Весной 1933 года меня впервые повели в Большой театр, на оперу “Евгений Онегин”. Билеты папа купил заранее, и тетя Люба дала маме почитать пушкинскую поэму. Мама почти ничего в ней не поняла и не дочитала. Я ждала того вечера с трепетом, тем более что существовала угроза, что меня не пропустят: спектакль был вечерний. Меня потом действительно не хотели пустить, но папу уже научили сослуживцы пойти к администратору и притвориться иностранцем. Он так и сделал, и все было в порядке. Я не помню, какое впечатление на меня произвела музыка, но больше всего мне понравилась вторая картина (долго потом я рисовала спальню Татьяны: кровать за кисейной занавеской, высокие окна). Помимо декораций и освещения мне понравилась и сама Татьяна. Я очень сочувствовала ей и ее любви (мне как раз в то время очень понравился гостивший у тети Любы сын ее родственницы, мальчик пятнадцати лет, но он на меня не обратил ни малейшего внимания), мне захотелось так же, при свечах, гусиным пером и под ту музыку написать письмо возлюбленному. Ленского мне не было жаль, я вообще не поняла, из-за чего он с Онегиным стрелялся. После театра я тайком выискивала и прочитывала из поэмы все места, где говорилось о Татьяне. Я нашла, что очень похожа на нее.

Кармен

На ту же весну пришлось начало моей большой – страсти, увлечения? Не знаю, как назвать, – я влюбилась в Кармен. Причем в совершенно одинаковой степени и в музыку Бизе, и в саму женщину. Оперу эту наряду с “Аидой” и вагнеровскими операми, а возможно, даже сильнее, очень любил папа. Он всегда слушал “Кармен” по радио – я сначала просто, потом уже слушала сознательно и в результате была совершенно зачарована. Я даже стала вырезать из газеты название оперы (тогда в “Правде” ежедневно печатали репертуар театров) и наклеивать крошечные полоски на кусок картона. Мериме я, конечно, тогда еще не читала, да и к словам оперы не очень прислушивалась, зато знала наизусть все мелодии и любила красивую и свободолюбивую Кармен. Она, как Татьяна, выбирала сама, при этом ее все сразу тоже любили. Я знала, что мне в жизни не быть такой красивой и смелой, и любила Кармен как несбыточную мечту. Однажды она даже приснилась мне ночью, будто мы с ней и другими людьми плывем в лодке по морю; на Кармен было голубое платье, и она улыбалась мне. Музыку же я иногда целыми днями мурлыкала себе под нос… Светлый майский день, вечереет, мы с мамой идем по Воздвиженке, но для меня это была Испания (кстати, и Кармен была для меня скорее не цыганкой, а испанкой), танцы из четвертого действия, и мне уже кажется, что все встречные пешеходы не идут, а приплясывают вместе со мной, а из Военторга сейчас появится тореадор Эскамильо. Вступление к последнему действию мы иногда исполняли вместе с папой, словно оркестр.

В театре я услышала эту оперу только в 1935 году. Зная, как мне хочется попасть в Большой театр на “Кармен”, родители наконец обещали мне билет как награду, если я полгода буду ежедневно принимать по ложке рыбьего жира. И я покорно глотала эту гадость – жертва, приносимая ради Кармен!

Голод

1933-й был голодным. Продукты все еще продавались по карточкам. А в конце лета на Арбатской площади – перед рынком, перед булочной, у “Праги” – сидели исхудавшие женщины с голодными и оборванными детишками и просили “хоть корочку хлебушка”. Некоторым удавалось наполнять горбушками мешок – очевидно, собирали для родных и соседей по деревне. Мама как-то привела двух таких женщин с детьми домой, накормила их супом и сказала, что они могут переночевать у нас в передней. Но, когда пришла с работы наша соседка Рита, она позвала маму к себе в комнату и попросила немедленно вывести этих людей. Она сказала, что они грязные, у них, видно, полно вшей, может быть, они еще и больны чем-нибудь заразным, да и вообще, всех голодающих не приютишь. Пришлось маме дать этим женщинам немного хлеба и отослать их обратно на улицу.

В школе нам давали завтраки: манную запеканку с киселем или кашу и обязательно к этому свежие круглые булочки. Все ученики знали, что булочки эти просит отдавать ей одна из нянечек для ее родных в деревне, и все за столом эти булочки откладывали. Нам строго было наказано съедать их самим, поэтому филантропический акт наш приобретал особую прелесть: как только мы ни изощрялись незаметно прятать эти булочки под платьем, за пазухой, под мышкой и даже в чулках. А нянечка стояла в темном углу под лестницей с большим мешком, в который мы, шмыгая мимо и повернув головы в другую сторону, незаметно для дежурного педагога бросали свою “контрабанду”.

Но сами мы тогда питались не так уж плохо. Папа к осени сдал все необходимые экзамены, стал “выдвиженцем” и числился инженером, поэтому ему помимо карточек полагались обеды в ресторане “Прага”, там же выдавали какой-то сухой паек в виде масла и, кажется, яиц. А еще нам часто помогала Машё. Она начала появляться у нас еще на Воронцовской, но в наш “арбатский” год мы общались с ней особенно часто, поэтому, наверное, настало время написать подробнее обо всем, что я о ней знала.

Маше́

Маше́ была австрийкой и коммунисткой, она приехала из Вены, очевидно, в 1931 или 1932 году и работала вместе с папой в Станкоимпорте. Маше́ – ее фамилия, как ее звали по имени, по-моему, никто не знал. Все ее называли Маше́, сама она ко всем обращалась только “товарищ такой-то”. Мама была для нее геноссин Фаерман.

Маше́ была высокой женщиной с довольно некрасивым лошадиным лицом, вечно растрепанными волосами, нескладная, небрежно одетая; все время у нее то был насморк, то болели зубы и распухала от флюса щека, на шее у нее всегда болтался кое-как намотанный длинный шарф. Она была добра и щедра до абсурда, рассеянна до смешного, она вечно что-нибудь теряла, вечно с кем-нибудь ссорилась (ибо была отчаянным борцом за справедливость и никому не давала спуска), вечно кому-то помогала. Она была очень несчастным человеком, потому что личная жизнь у нее сложилась неудачно.

По-русски она говорила плохо, с сильным акцентом. Рассказывали, как она на каком-то совещании, критикуя одну фирму, страстно прокричала с трибуны: “И еще, помните, мы тогда пи́сали, и пи́сали, и пи́сали – и никакой ответ!”

Я уже упомянула, что она была коммунистка, но я имела при этом в виду не только то, что она была членом партии, мало ли таких, но и то, что она была коммунисткой во всем. Как “иностранный специалист” она могла пользоваться Инснабом с обилием прекрасных продуктов. Ее это злило, она никак не могла понять, как же так – в коммунистическом государстве одним дают больше, другим дают меньше, кто-то пользуется льготами, когда другие нуждаются. И она весь свой инснабский паек раздавала. Увы, большинство не испытывало к ней даже элементарной благодарности, считая это лишь чудачеством эксцентричной особы. Помню, как один ее молодой коллега рассказывал: “Она говорит – давайте я вам молока возьму, ведь у вас маленький ребенок. Ну, я принес ей бидон, и вечером она мне его отдает полным молока и плачет. Вот, говорит, я молока тебе взяла, а потеряла где-то в том магазине свои хорошие перчатки, искала везде – не нашла… На следующий день я принес ей ее перчатки: нате, говорю, Машё, мы их нашли под молоком на дне бидона”.

Нас она особенно баловала, и мама была ей симпатична. Машё часами сидела у нас и без умолку говорила. “Нет, вы подумайте только, геноссин Фаерман, пришла я к ней, а она мне ставит на стол чай и кусок черного хлеба. Я вскочила, открыла ее буфет – там у нее и сметана, и сыр, и белый хлеб, и конфеты. Я и говорю ей: “Мне ничего не надо, но какая же ты, к черту, коммунистка, у тебя вон под кроватью еще и ящик, полный всякой крупы, – для кого же ты все это прячешь, когда тебе не надо, а кругом люди голодают?” Смотрит на меня, тупая корова, и говорит, что это не мое дело…” Все отрицательные женщины были у нее “тупые коровы” (blöde Kuh). Машё сиживала у нас так долго, что папа, который часто брал работу на дом на выходные, терял терпение. “Машё, – спрашивал он, – а вы каким трамваем отсюда домой поедете?” Она на папу никогда не обижалась: “А я пешком пойду, геноссе Фаерман. Мне недалеко, я живу на Плющихе”. Потом она одевалась, доходила с мамой до входной двери и болтала там еще час. Папа подмигивал мне и посылал к ним в Мышиный дворец: “Папа спрашивает, не вынести ли вам стул?” или “Папа просит вам передать, что магазин через полчаса закрывается, вы ведь хотели еще купить что-то?” Все это Маше́ воспринимала как шутку и через несколько дней появлялась снова с сумкой, полной вкусных вещей.

Помню теплый, как парное молоко, летний вечер. Маше́ зашла за мамой, и мы отправились гулять. Дошли до Смоленской, потом пошли по Плющихе, попили у Маше́ чаю – и дальше по Пироговской. За монастырем и Окружной дорогой уже не было домов, а были сплошные пустыри за решетчатыми оградами. Мы дошли по довольно сырой после дождя дороге до самой реки, ни один человек нам не встретился по пути, а обе женщины говорили без умолку. Я глядела по сторонам и одним ухом подслушивала их разговор. Маше́ рассказывала маме историю своей жизни. Оказалось, что она у себя в Австрии вышла замуж за русского, родила сына, а через несколько лет ее муж уехал в СССР, сказав, что подготовит там жилье, а потом выпишет к себе ее с сыном. Писал он ей все реже и реже, потом велел отправить сына к нему. Она это сделала, но почувствовала недоброе. Она то ли уже работала в Торгпредстве в Вене, то ли устраивалась туда и, в общем, попросила перевести ее в Москву. Приехав сюда, она узнала, что муж ее уже давно завел себе новую семью, с Маше́ он даже не захотел встречаться, а предложил развестись. Сына он ей вернул с условием, что она будет свободно разрешать ему видеться с отцом и жить у него. Этот ее сын, Лео, был на два года старше меня, умный, начитанный и воспитанный мальчик, учился в какой-то особой школе. Маше́ очень ревновала его к отцу. Она вообще не знала, как ей быть. В Австрии у нее оставалась мать, но, если бы она вернулась туда, потеряла бы сына, а сына она безумно любила… Позже, конечно, вопрос о ее возвращении на родину совсем отпал, ведь она была там известна как активная коммунистка, а там поднимали голову фашисты.

Если она помогала нашей семье продуктами, я имела от Маше́ и еще одну огромную выгоду: у ее сына была богатая библиотека на немецком языке, и Маше́ охотно снабжала меня чтивом. Когда я начала собирать марки, она и конверты иностранные никогда не забывала принести мне с работы. Для нее действовал кавказский закон “тебе понравилась вещь – возьми”, и стоило мне сказать ей, что мне очень понравились сказки и рассказы Оскара Уайльда и я бы хотела их еще раз почитать, как она придвигала ко мне книжку: “Ну раз тебе так понравилось, возьми, она будет твоя!”

Позже, в 1935 году, у меня еще раз был повод почувствовать к ней глубокую, не выразимую словами благодарность. Как-то мы с мамой ездили в Серебряный бор, и у меня был с собой детский рюкзачок, в котором лежали подушечка, плюшевый мопс, книга “Легенды и мифы Древней Греции” и другие мелочи. Перед возвращением мы сели с мамой отдохнуть на скамеечку недалеко от автобусной остановки, рюкзак я поставила рядом с собой на землю и спохватилась только в автобусе: “Мама, а где мой рюкзак?” Мы вылезли и поехали обратно, ездили и на следующий день, заходили в милицию, не сдал ли кто найденный рюкзачок, – все напрасно. Меня страшно ругали. Возмущенная мама рассказала об этом случае Машё, та выслушала, взглянула на меня и пожала плечами. “Я только не понимаю, – сказала она, – зачем вы ее-то ругаете? Ведь пропали же все ее вещи, она и без вас себя ругает и расстраивается, правда?” Я была так тронута ее словами, что у меня на глаза навернулись слезы, и я отвернулась.

Я продолжала писать. Это были теперь уже не романы, как “Ильзе Роберт”, а рассказики, и один из них, про мальчика и его собачку, я дала почитать родителям. Им понравилось, они прочли его Машё. Машё тогда сказала: “Да, это точно – она будет писательницей. Послушай, у меня к тебе просьба – если ты когда-нибудь, когда вырастешь, напишешь мемуары, пожалуйста, вспомни там и про тетю Машё, ладно?” Это было сказано серьезным тоном и очень мне тогда польстило.

После того как мы переехали на другую квартиру, мы стали реже видеться с Машё. К тому времени она на работе с кем-то крупно разругалась (ее бурные выступления против несправедливостей наживали ей немало врагов!), и ее под каким-то предлогом уволили из Станкоимпорта. Она устроилась на конторскую работу на завод “Каучук” поближе к своему дому. Последний раз мама ездила к ней, кажется, в 1936 году; ждали, что она, как бывало, вскоре заглянет к нам, но она куда-то пропала, и никто ничего не слышал о ней. Прошло больше года, прежде чем мама снова собралась к ней на Плющиху; она долго звонила в дверь, но никто не открыл. Тогда мама спустилась к дворнику – она помнила, что Машё рассказывала ей о большой семье этого дворника, что она подкармливает его детей и отдала им много своих вещей из одежды. Да, сказала маме дворничиха, вроде бы хорошая и добрая была женщина, но кто бы мог подумать – оказалась шпионкой, врагом народа, забрали ее. “А вы сюда к нам лучше не приезжайте больше”.

В 1958 году к нам вдруг зашла одна немка, вдова дипломата Соловьева. До войны она работала в Станкоимпорте, раза два бывала у нас. Когда началась война, ее выслали на Алтай, а теперь она вернулась и хлопотала об издании воспоминаний своего мужа о Майском[30]30

Иван Майский (1884–1975) – дипломат, историк, публицист, член Академии наук СССР, первый редактор журнала “Звезда”. 21 января 1932 года, будучи полпредом СССР в Финляндии, подписал советско-финский договор о ненападении. В 1943–1946 годах – заместитель наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова. Арестован в феврале 1953 года, освобожден в 1955-м, реабилитирован в 1960-м. Настоящее имя – Ян Ляховецкий. – Прим. ред.

[Закрыть]. Мы удивились ее неожиданному визиту, но под конец цель ее посещения стала ясна: она хотела выяснить, не знаем ли мы что-нибудь о Маше́. “Ведь у нее же было столько хороших знакомых, куда они все девались, когда ее посадили? Она ведь лично знала Вильгельма Пика[31]31

Фридрих Вильгельм Пик (1876–1960) – немецкий коммунист, стоял у истоков Коммунистической партии Германии. С 1949-го по 1960-й был первым президентом ГДР. – Прим. ред.

[Закрыть] и многих других, часто хлопотала через них за знакомых людей…”

Куда они все подевались?[32]32

Февраль 1991 года. В который раз убеждаюсь, как тесен мир. Никогда я не думала снова услышать о Маше́. Но приходит с очередного собрания в обществе “Мемориал” мой сын Боря: “Ты нам когда-то рассказывала о Маше́ – ее Анной звали?” Бог знает, может быть, я ни разу в детстве не слышала, чтоб ее звали по имени. “У нее был сын Лео?” Ну уж это я знала точно! Оказалось, этот Лео живет в Вене (ему теперь должно быть уже за семьдесят), a Маше́ вместе с другими отвезли на границу и передали в руки гестапо! В Австрии тоже, оказывается, есть общество “Мемориал”, и одна женщина по фамилии Бартельс привезла сюда список репрессированных австрийцев. Она дала Боре адрес Лео, и я ему сразу написала.

[Закрыть]

Лето 1933 года. Мой дневник

Лето 1933 года было в общем-то довольно скучным. В июне мы редко ездили за город; может быть, оттого что было много дождей? Мне даже кажется, что у папы был в этом месяце отпуск, но он целыми днями не вставал из-за стола, все что-то писал и чертил. Он готовился сдавать техминимум и участвовал в каком-то конкурсе (в котором получил потом премию – велосипед; вернее, он им был награжден, но так никогда и не получил – велосипед заменили деньгами). Я в то время крутилась около стола и играла со своими любимыми игрушками – Пецем-Бурумбуцем и лисичкой Джончиком, и вот папа в виде отдыха стал сочинять для меня “Медвежью газету”, которая меня очень смешила. Каким-то чудом “газеты” эти, писанные на обороте листков календаря, сохранились до сих пор. Ближе к вечеру папа с мамой садились за шахматы. Папа, очевидно, играл неплохо: у него даже было несколько книг по шахматам, а маму он учил, сначала дав ей вперед ферзя, потом, после первой маминой победы, – туру и т. д. (в конце – пешку), пока они не стали играть на равных. Папа завел “турнирную таблицу” и аккуратно отмечал в ней результаты партий. Конечно, побеждал гораздо чаще он, но мама эту игру полюбила, и после хороших ходов папа всегда хвалил ее. Я тоже в то время научилась играть в шахматы, но эта игра была не для меня. Я не могла думать над ходом больше минуты, мне хотелось играть быстро, тяп-ляп. Мне интереснее было заниматься своим мячом и прыгалками.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?