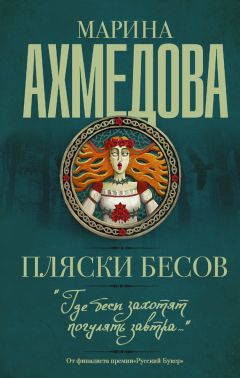

Читать книгу "Пляски бесов"

Автор книги: Марина Ахмедова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Пан направлялся в лес. Да передумал. Встал возле тына, окружающего Панасову хату.

– Панас! – позвал громко.

Дед мигом выскочил из хаты, словно ждал появления пана Степана.

– Найдется у тебя хреновуха? – спросил его пан.

– Хреновухи нет, – нелюбезно отозвался Панас. – Времена пошли свободные, тяжкие, – продолжил он. – Добро беречь следует, – тут он подмигнул пану и добавил: – А неужели ты думал, что я за ради тебя, пан, тебе чарки подносил?

– За ради Светланы? – поинтересовался пан.

– Не, – мотнул головой дед Панас. – За ради Богдана.

Три сестры

Не было такого дня тем летом, чтобы дед Панас не выходил во двор и подолгу не простаивал у тына, щурясь на дорогу. А раз выходил он с самого полудня и не возвращался в хату до тех пор, пока солнце не начнет садиться, то мало кто мог пройти по этой дороге так, чтобы остаться незамеченным дедом Панасом. Он словно высматривал кого-то. Но, видно, тот, кого он ждал, на дороге не спешил появляться.

Куст сирени, стоящий одиноко на пологом холме, давно уж зацвел и теперь посылал тонкий аромат в сторону тына. Разогретый жарким воздухом по пути к носу Панаса, аромат становился душным, заставляя того воротиться в сторону леса. И вот когда Панас обращался к темнеющим сосновым вершинам, глаза его заволакивались белесой пеленой, и то не облака отражались в них, ведь день был чистым, и не дымок то был табачный, хотя за день дед и выкуривал изрядно цигарок – вот и сейчас одна дымилась у него в руке. То было беспокойство – такое сильное, что впору было спутать его со страхом.

– Не запозднился бы, – приговаривал Панас. – Не запозднился б.

Временами он принюхивался, словно хотел своим распухшим носом вытянуть из горячего соцветия запахов тот, что подскажет ему о приближении человека ли, зверя ли, а то ли события, которого он ждал с таким упрямством. Все село видело – ждет Панас, ждет, а спроси кого – не скажет, только поглядит из-под кустистых бровей и не по-хорошему усмехнется. Ну чистый волк. Впрочем, желающих лезть к Панасу с вопросами было немного. Что ни говори, а славой дед пользовался нехорошей. И вроде никаких особых грехов за ним не водилось, но было одно обстоятельство, которое склоняло людское мнение в неблагоприятную для Панаса сторону – непонятным он был для людей. А известно: когда в каком-нибудь селе заведется непонимание, то объяснить его всегда проще в плохую, чем в хорошую сторону.

Едва завидев мужскую фигуру, Панас выпрямлялся и, сощурившись, приковывал взгляд к идущему, а когда тот приближался на расстояние, достаточное для того, чтобы разглядеть лицо, дед без интереса отворачивался и здоровался только сквозь зубы, сжимающие кончик желтой цигарки.

Но вот когда закончился июнь и время пошло на июль, после большого дождя, который начался от великой грозы, заставившей Панаса убраться в хату, расколовшей надвое накинутую на тын крынку и разодравшей небо черной дырой так, что вот-вот оно могло проглотить всю деревню и с ней какую-нибудь горку, по вымытой и уже просохшей дороге пошел Богдан.

Под мышкой он держал хозяйственную сумку – в таких носят из магазина хлеб или яйца. Но, правду сказать, в сельский магазин почти никто не захаживал – полки его пустели, освободив простор для многочисленных мух, а люди уже не верили, что в магазине государственная еда появится снова, и кормились как могли – со своих грядок, из-под своих коров.

Панас, понятное дело, уже стоял на посту. Завидев вдали приближающуюся мужскую фигуру, он, по уже сложившемуся обыкновению, выпрямился, весь подавшись к дороге. А когда Панас разглядел, кто идет, в глазах его снова возникло то самое беспокойство – белое, тяжелое. Бросив на землю цигарку и раздавив ее ногой, Панас приблизился к калитке.

– Далеко собрался? – приветливо спросил он поравнявшегося с хатой Богдана.

– Далеко, – бросил Богдан, не останавливаясь.

Панас толкнул калитку и выскочил со двора, перегораживая Богдану путь. Тот остановился, и некоторое время они с дедом смотрели друг другу в глаза. С того раза, как дед Панас видел его на свадьбе пана Степана (а с тех пор Богдан почти не появлялся на людях), лицо молодого человека осунулось, скулы проступили сильней, а щеки ввалились. Лицо деда расплылось в любезной улыбке.

– А то зашел бы? Хреновухой угощу, – проговорил Панас, хватая Богдана за руку.

– Отстань, дед. Пусти, – Богдан вырвал руку и пошел дальше.

– Тю-тю-тю, – завертелся Панас, обогнал Богдана и снова встал у того на пути. – Зайди, говорю. Дело у меня до тебя есть.

– Нема у меня никаких дел, дед. Говорю ж – пусти, – Богдан двинулся вперед, но Панас не сошел с места.

Усмехнувшись, Богдан обошел Панаса, но тот, словно волчок, снова выскочил перед ним и даже прихватил Богдана за плечи.

– Богдан, та ты не сердися, – шепотом заговорил Панас ему в ухо. – Я ж чого у тебе хотел попросить – помощи. У меня дрова кончились, а спина болит. Вот я и подумал – Богдан дуже добрий хлопец, – говоря это, Панас ощупывал содержимое сумки, которую молодой человек держал под мышкой, а нащупав, стал еще настойчивей, – он поможет мне дерево срубить.

– Зачем тебе, дед, дрова летом? – посторонился Богдан.

– Очень нужны, – не отставал Панас. – Я уже и дерево приглядел. Липу. Растет у озерца. Дуже высокая. Дуже сильная. Такая сильная… – Панас запнулся, придумывая сравнение, – що мою хату на ней подвесь разом с тыном и со мной вдобавок – выдержит, – Панас желтыми от табака пальцами довольно почесал висок, словно оттуда вынимал свои мысли. – А если ее срубить, мне дров на всю зиму хватит, а то и на две. Но сам я стар, с таким деревом мне не справиться. А я тебе за это хреновухи налью, – прибавил Панас.

– Я б помог тебе, дед, попроси ты раньше. А так времени у меня больше нет. И хреновуха твоя мне не нужна.

Сказав это, Богдан двинулся дальше, а Панас на этот раз не стал его останавливать.

Он воротился за тын и оттуда долго смотрел на Богдана, пока тот был виден.

– Только не перепутай, – тихо приговаривал он, обращаясь к Богдану, словно тот мог его слышать. – Липа – возле озерца. Не перепутай. Или великая беда будет.

Постояв еще немного, Панас удалился в хату и ни в тот день, ни в последующие больше у тына не появлялся.

Лес обнял Богдана прохладой, окружил пением птиц, среди которых громче всех звучала одна какая-то – прерывистые, тяжелые трели словно по капле стекали с ее клюва. Но Богдан всего этого не замечал, по сторонам не смотрел и шел именно той тропинкой, которая вела к озерцу. Тут надо сказать, что на тропке этой происходила странность, которую подмечали все, – она вела вниз, а если смотреть на лесок из села, да хотя б с того места, где Панас стоял, то отчетливо видно было, что лесок стоит на круглой голове невысокой горы, а потому, по всем правилам, тропка должна была вверх забираться. Но Богдан словно спускался на дно большой чаши, и чем ниже, тем темнее становилось и холодней.

Надо сказать, что хоть и пришел он к лесу той же сельской дорогой, что ходил пан Степан за два месяца до него, но к озеру приближался в обход. Видно, Богдан не знал леса, как знал его пан Степан. А может, и пана, если вспомнить, что он согласился принять из рук Панасовых хреновуху, ноги принесли к озеру сами – неведомой ему дорогой. А так-то знать – знали все: к озеру ведет узкая тропа, и на каком-то ее отрезке деревья стоят сухие – грабы, березы, сосны. Правда, ближе к озеру снова зеленеть начинают, но если б можно было бросить на озеро взгляд сверху, вокруг него отчетливо бы желтый круг прорисовался.

Объяснение тому у деревенских имелось – в озере водится всякая нечисть, потому сам лес отгородил себя от него защитным кольцом, и, мол, те загинувшие деревья на себя весь удар приняли, но чертовщину дальше не пропустили. Да только тут вопрос появлялся: а почему ж те деревья, что у самого берега растут, высятся и зеленеют, с виду такие сильные да сытые? Уж посытей они будут, чем те, что в других частях леса произрастают. А на липу посмотришь – и тут же мысль закрадывается: неспроста она так разрослась, не по-чистому, не по-честному. Но, как бы там ни было, путь Богдан держал прямо к ней.

Еще добавить хочется – с того места, где находился теперь Богдан, и не подумать было, будто лес себя отгородить от озерца старался. Вот уж нет. Казалось, именно там, в прохладной темноте, он и набирал полную силу – пил из озера, дышал им, одевался его туманами. Припадал к его берегам, словно в почтении. Дивно то было, дивно! Само озеро – на верхушке горы, а как пойдешь к нему через лес – вниз утягивает! И что правда, то правда: силу в этом месте лес набирал особую, и казалось, что нет и не будет его чаще ни конца, ни краю – ни вширь, ни в глубину.

Богдан шел себе, задевая ветви молодых, еще некрепких деревьев по бокам тропы. Их нежные листья шелестели, и казалось, что, с тех пор как Богдан вступил в лес, тот нашептывал ему и напевал что-то, предупреждая – не ходи дальше, стой. Другой бы уже, может, и повернул обратно, но Богдан двигался вперед – походкой твердой, а выражение лица имел сосредоточенное. Временами Богдан с силой прижимал к себе сумку локтем. И так дошел он до липы.

Обошел ее разок. Осмотрел. Задрал голову к обеим верхушкам. Рукой ствол потрогал. Кора толстая была, шершавая, покрытая огромными наростами, как старуха – бородавками.

– Спасибо деду Панасу, – проговорил он. – Подсказал.

Богдан еще походил вокруг липы, толкая ее рукой. Дерево отзывалось, начиная еле слышно гудеть. Богдан достал из сумки веревку и, обмотав ее вокруг пояса, ухватился за ствол двумя руками, подпрыгнул и полез, подтягиваясь и прижимаясь к стволу коленями. Липа загудела сильней.

Богдан добрался до дупла, расшивающего дерево насквозь. Из него пахнуло теплым, послышался влажный свист – кто-то будто ворочался там во сне. Зверь ли, птица ли большая? Богдан добрался до того места, где дерево шло в развилку, и, встав между стволами, ухватился за одну из веток. Ветка хрустнула.

– Не сдюжит, – проговорил он.

Так он передергал несколько веток подряд, и все они трещали и гнулись под рукой. Видно, липу снизу подъедала зараза, а то ли старость уже начала свое печальное дело. Одной ногой Богдан наступил на ветку и почувствовал, как та сопротивляется ему. Из дупла раздалось сопение, перешедшее быстро в ворчание. Но Богдан не слышал его, спеша доделать то, что начал.

Он снял с пояса веревку и закрутил ее узлом на выбранной ветке. Спрыгнул с липы. Подергал за веревку. И вот тогда-то из дупла высунулся Царко. Заспанные глаза его злобно щурились на дневной свет. На голове беса торчал клок волос, в который он тут же запустил длинные пальцы. Увидев Богдана, Царко зауркал и забурчал.

– Чего придумал? – писклявым голосом спросил. – Чего привязался к липе моей?

Богдан тем временем накидывал петлю себе на шею. Тогда Царко высунулся из дупла по пояс.

– Висельник? – спросил бес самого себя.

Но и так по всему было понятно, что – висельник, не иначе.

– Чтобы на липе моей болтаться? – задал себе следующий вопрос бес. – Царко будить?

А Богдан уже отошел подальше от ствола, натянул веревку. Та была слишком длинной, и даже с петлей на шее Богдан мог стоять на земле, ходить вокруг дерева, отдаляясь от него на пару шагов. Он повернулся лицом в ту сторону, где стояло село, и поклонился, поклоном своим попадая сейчас в невидимые из-за леса и расстояния церковные купола. Веревка натянулась на шее. Богдан повернулся в другую сторону и посмотрел на озерцо. Оно стояло тихое, обычное, и, поскольку тумана в тот день не наблюдалось, можно было хорошенько налюбоваться его темной водой. Подняв руку, Богдан прикрыл глаза и перекрестился.

– Господи, – хрипло проговорил он, – то не за ради зла, а за ради любви. Жить больше не можу, – Богдан помолчал. – И не буду, – добавил. – Прости меня. Помилуй. Прийми душу мою.

– Как же, – ответил ему сверху Царко. – Больно ты ему нужен. Так и будешь болтаться на липе, рогуль проклятый, отпрыск бандеровский, никчемность твоя человеческая.

Богдан поджал колени, и веревка натянулась. Богдан повис. Липа задрожала. Царко свесил из дупла голову, наблюдая, как земля и небо перетягивают друг у друга веревку, желая заполучить Богданову душу. Значит, врал Царко? Нужна она кому-то была – душа человеческая?

На губах Богдана показалась белая пена. Голова его дергалась. А ведь стоило ему только разогнуть колени, встать на землю, так прекратилась бы игра, которую на исходе дня затеяли земля и небо. Но Богдан все дергался, хрипел, а коленей не распрямлял. Лицо его покраснело, исказилось, из глаз слезы закапали – обильные, как те, что текли из глаз Светланки в день ее свадьбы с паном. Но глаз Богдан не закрывал – упорствуя, смотрел на полоску неба, что вставала над зелеными вершинами. Во взгляде его были и просьба, и прощение одновременно.

– Глуп человек, безнадежен, – проговорил Царко и, метнувшись из дупла, перекусил веревку желтыми зубами. – Рогулина – она и есть рогулина, – добавил, глядя сверху на человека, который, шлепнувшись на землю, притих и успокоился лицом.

Богдан открыл глаза и сразу прикрыл их снова, ослепленный сиянием, исходящим от женской фигуры, стоявшей напротив него. То была Светланка, в том же платье, в каком Богдан видел ее и за свадебным столом, и в гробу. Оно источало тонкий сладкий аромат. Лучи закатного солнца проникали сюда к липе сквозь верхушки деревьев, но не касались Светланки, а рассеивались вокруг нее. Лицо ее розовело румянцем, сквозь кожу проступала здоровая кровь, только лоб отливал молочной белизной. Брови почернели, изогнулись, поднялись над глазами, которые из голубых стали темно-синими и имели выражение, какое имеет в своих очах зверь, сердце которого не знает печалей, знакомых сердцу человеческому. Но рот Светланки сиял улыбкой, и с губ ее срывались ласковые слова, обращенные к Богдану.

– Солнышко мое ясное, – шептала она. – Богдан, душа моя. Сердце мое истосковалось по тебе, рассыпалось, а я его снова собрала, но оно не заживает. Так и течет из него кровь, на платье белом моем погаными розами проступает. Глаза мои ослепли, вытекли, на их место вода озерная встала, холодных навок[1]1

Навки – русалки.

[Закрыть] – слезы. Помоги мне, Богдан.

– Светланка, это ты? – Богдан приподнялся и щурился от невыносимого ее света.

– Я, я, Богдан, – новые слова заструились с ее губ. – Я, коханий. Или ты меня не узнаешь?

– Как я могу тебя не узнать, Светланка, – хрипло проговорил Богдан. – Я к тебе с того света приду, если покличешь.

– Не надо ко мне с того света приходить, – ответила она. – Помоги мне на этом свете.

– Как помочь тебе, кохана? – спросил Богдан.

– Дело у меня к тебе есть. Сделаешь?

– Сделаю. Но сдается мне, что ты мне только кажешься.

– Ах, вот оно что тебе сдается? – воскликнула она. – Не узнаешь ты меня, Богдан! Быстро ж ты меня забыл. Не успели глаза мои вытечь, сердце от тоски искрошиться. Нет, не зажить ему никогда!

И хотя лицо Светланки оставалось спокойным, когда она договорила последние слова, из глаз ее потекли обильные слезы. Стоило им коснуться платья, как на нем, откуда ни возьмись, пораспускались розы сизого цвета.

– Розы! – вскликнула Светланка, отступая к озеру. – Проклятые розы, грязной водой напитавшиеся, кровь из меня теперь пьют!

Ее нога уже касалась кромки воды, когда Богдан, сорвавшись с места, протянул к ней руки.

– Дай я выдерну эти розы! – закричал он.

– Ха-ха-ха, – горько засмеялась Светланка, а слезы продолжали из ее глаз течь, порождая новые розы на груди и боках. – Они во мне проросли от слез моих! Дернешь одну, и с ней вместе сердце мое выскочит. А зачем тебе сердце мое, если не во мне оно?

– А если от слез они вырастают, то не плачь, Светланка! – продолжая тянуть к ней руки, просил Богдан.

– Как же я могу не плакать, когда ты забыл обо мне!

– Никогда! Никогда мне тебя не забыть! – прокричал Богдан.

А розы между тем росли новые и распускались на груди Светланки, словно та была плодородной землей. Но розы те были странные, и если б довелось кому кроме Богдана и востроглазого Царко взглянуть на них, тут же подтвердил бы тот – никогда земля таковых не производила. И отличие заключалось не в цвете их, хотя он, надо признать, и нес в себе много мертвого, а в том, что соединялись головки между собой зелеными жгутами – гибкими и прочными. А уж те стягивали тело Светланки, опутывая словно веревками. И неудивительно, что слезы, которые она лила, вскоре закровавились. Вместе со Светланкой зарыдал и Богдан.

– Не подходи ко мне. Не подходи, – плакала она. – А если подойдешь, еще сильнее они в меня вопьются, как впивались в лунную ночь в меня поцелуи пановы. Когда сердце мое перестало биться, а душа уходила на небо, поцелуи кровавые вернули меня на землю. Потянули меня к озеру, к воде. Они погаными бутонами распускаются на мне каждый раз, когда я слезы по тебе лью, Богдан. А уж я плачу по тебе, любимый, ведь кровавые розы слаще горьких дум о тебе.

– Скажи, что сделать мне для тебя? Накажи, и я сделаю, – проговорил Богдан.

Лицо Светланки преобразилось, и теперь она вид имела не жалобный, а властный. Из глаз ее перестали течь кровавые слезы, и она снова сделала несколько шагов от озера в сторону Богдана.

– Сделаешь? – спросила она.

– Сделаю, – подтвердил он.

– Дурак, рогулина тупая, – тихо проговорил Царко, наблюдавший за происходящим сверху.

Серая его узкая морда наполовину высовывалась из дупла. Клок спутанных волос, украшавший макушку, делал Царко похожим на большую поганую птицу.

– Есть способ один мне помочь, – сказала Светланка, приближаясь к Богдану, но, не доходя до него, остановилась.

– Какой?

– В эту самую ночь можно увидеть цветок папоротника. Сорви его и принеси мне. Он огнем своим спалит розы, освободит меня от их проклятых пут.

– Покажи, где мне искать его.

– Не я тебе покажу. Царко покажет. Царко! – властно позвала Светланка.

– Не выйду, – глухо отозвался Царко.

Богдан задрал голову к дуплу, увидел Царко и вскрикнул от удивления, попятился. Наступил на конец веревки, которая петлей все еще держала его шею, и чуть не упал.

– Выйдешь! – закричала Светланка. – Или я тебе покажу!

– Чего ты мне покажешь? – отвечал Царко, а между тем в голосе его присутствовали сомнение и страх. – Мне ль, бесу, бояться тебя, нежить?

– Нежить, говоришь?! – взвизгнула Светланка и поднялась над землей.

В быстром полете к липе она разрывала прутья, опутывающие ее руки. На Богдана сверху посыпались лепестки роз, которые осели на его лицо и рубаху кровавыми пятнами. Кровью налились и глаза Светланки. Лес огласился женскими криками и стонами. То кричала Светланка, но казалось, что вместе с ней приказывают, воют и причитают сотни других женских существ. Их голоса, а кроме них то жалобные, а то сладостные вздохи, доносились из-под воды, с дерев, из земли. Теплым парным своим дыханием они сдвигали с места сосновые стволы, заставляя те скрипеть. Срывали с грабов листья, которые в эту пору крепко все же держались за ветки.

– Высокими зорями освечусь! Ясным месяцем подпояшусь! Всех непослушных сгною! Кровь их выпью! Заговорю волчьими зубами, медвежьими губами! – приговаривала Светланка, а губы ее, чем больше она выпускала из них поганых слов, тем сильнее толстели и чернели. Лицо ее исказилось, а волосы черные рассыпались по плечам. – Руки-ноги вам выкручу! – продолжила она. – Глаза проколю рогом! Язык прибью колом! Уду на шею – куда покличу, туда за мною! Корень – в землю! Земля – в кровь! Кровь – в воду! По доброй воле – нема вам ходу!

Закончив, Светланка вывалила изо рта черный язык и захохотала хохотом страшным и неприличным. Протянула к дуплу руку и крепко схватила беса за ухо. Так держа его, она отлетела от липы, а Царко поплыл за ней, болтая в воздухе голыми ногами и подвывая от боли. По-прежнему хохоча, Светланка разжала руку, и Царко шлепнулся на землю рядом с Богданом. Тот попятился от него.

– Не узнать мне тебя, Светланка, – бормотал он. – Ты ль это? Ты ли эти страшные слова шепчешь?

– Я, коханий, я, – зашептала Светланка, возвращаясь на землю и представая перед Богданом в том же виде, в каком она явилась ему из озера. – Душу мою пан сгубил. Умереть хотела, лишь бы губ его душных не знать, но просчиталась я, он в душу мою кол поганый вогнал, рогом склизким своим до земли меня приковал. А как освобожусь от них, снова стану той, что слова шептала тебе нежные, той, что любила тебя больше самой себя.

– Зачем же ты замуж за него пошла? – пробормотал Богдан.

– Придет время, и ты все узнаешь, – отвечала она.

А Царко в это время, вобрав голову в узкие плечи, тер ухо и продолжал скулить. Богдан же часто моргал и вид имел нерешительный.

– Кидай на него веревочку! – приказала Светланка Богдану. – Иди! И возвращайся с тем, зачем я тебя послала!

Богдан послушно снял веревку со своей шеи и надел ее на шею Царко. Тряхнул ею, понукая беса, словно тот был конем. Царко пошел. Веревка натянулась между ними. На потемневшем небе показался новый месяц, белесым своим слабым светом предупреждая о скором нарождении самого себя. Троица не смотрела на него, не видела и не ведала. Так ведь на то они – покойница, Богдан и бес – пребывали в таком состоянии, когда можно только на убыль пойти, но никак не в нарождение. Да и что живое могло произойти от покойницы, что смотрела сейчас фосфорными глазами вслед удаляющемуся Богдану, который вел перед собой на веревке беса? Или же от беса, из чресел которого истекали лишь серный яд и мшистая гниль? Или от Богдана, который пришел сюда, к липе, чтоб на ней отдать Богу душу? Так отдал ли ее Богдан Богу? А если не Богу, то к кому же попала она – душа Богданова? А может и так статься, что она, как и жизнь, до сих пор оставалась при нем.

Богдан шел и плакал, а Царко то ли от обиды, то ли от злости щелкал зубами. Стемнело. Деревья стали нависать черными глыбами. Месяц молодой украшал небо, словно порез, сделанный в перемычке между тем светом и этим. На небе встали и звезды. Богдан иногда останавливался на узкой тропе, по которой бес вел его в чащу, запрокидывал голову, щурился на звезды. Бес, не желая останавливаться, тянул человека за собой до тех пор, пока веревка не врезалась в его тонкую шею. Тогда бес, ворча, останавливался. Постепенно из его ворчания вылеплялись слова.

– Погань безмозглая, – приговаривал он. – Несуразность человеческая. Лопнуть глазам твоим. Сдохнуть тебе от голода. Подавиться собственными потрохами. Деревенщина немытая. Рогулина поганая.

И чем дальше от озера они отходили, тем сильнее от беса доносился серный запах злобы и обиды, тем громче произносил он ругательства. Богдан сначала не отвечал, только, дивясь, качал головой. А когда бес взял правее и они вышли на совсем узкую тропку, проговорил:

– Що ж я сделал тебе поганого, что кроешь меня словами такими?

– Що ж я сделал, – передразнил его бес. – А то и сделал, что на липе моей повесился.

– Так я плохого тебе не хотел. Я только сам хотел умереть.

– Молчи! – огрызнулся бес. – Не раздражай меня, немыть! – он заткнул пальцами острые уши. – Как ни учи вас, как ни проучай, не понять вам, рогулям, – не всяк, кто уходит из жизни, смерть встречает. Смерть заслужить требуется.

– Странное ты говоришь, – приостановился Богдан, но Царко потянул его дальше. – Если человек помер, то вот и смерть его пришла. И если он не живой, то значит, он – мертвый.

– Тьфу на тебя! – бесина развернулся и взаправду плюнул под ноги Богдана. – Не замолчишь, брошу тебя тут! – прикрикнул он на примолкшего человека.

Но если Богдан и прикусил язык, то это не означало, что бес пошел дальше молча. С Богдана он перекинул свой злой язык на Светланку, и уж ту мазал самыми страшными мерзостями, оплетал самыми грязными ругательствами.

– Нежить, рыбина гнилая, – бубнил бес. – Курва розастая. Царко за ухо оттаскала, курва. Обидела Царко.

Тут примолк и он, когда средь дерев послышалось заунывное пение мужских голосов. Зыркнув на Богдана, бес поморщился, будто учуял что-то мерзкое, и дал тому знак остановиться. Из лесной тиши, не тревожимой даже шуршаньем богатой листвы, доносились слова песни, которая самому Богдану была хорошо знакома, и если б возникла такая потребность, то он смог бы подпеть, не пропустив ни единого слова.

Украiна – рiдна мати,

ми тя будем шанувати.

Хлопцi, пiдемо, боротися будемо —

за Украiну, за рiвнii права.

Наша сотня вже готова,

вiд’iжджаэ до Кийова.

Хлопцi, пiдемо, боротися будемо…

Но если, по разумению Богдана, песня эта спивалась бравым голосом и в бодром ритме, то певшие тянули ее заунывно и жалобно, словно выли на острый яркий месяц.

Бес повернул туда, откуда шла песня. Так они с Богданом оказались у крошечной поляны, на которой посередке горел костер, а вокруг того сидели или полулежали мужчины. С правого боку от костра стояла сосна, отчего-то сбросившая все иголки и пялившая многочисленные ветки в разные стороны.

Царко приложил палец к губам, давая Богдану знак помалкивать, а сам присел за кустом. Богдан же прислонился к одному из дерев, не выдвигаясь из темноты и оставаясь для певших незаметным. Он внимательно вглядывался в их лица, почти каждое из них казалось ему знакомым, но, где он этих людей видел или когда, Богдан признать не мог. Так что люди эти оставались им не узнанными и одновременно ему знакомыми.

– Що, спит Петро? – спросил один, поднимая голову от костра, когда песня умолкла.

У Богдана сдвинулось что-то в груди, когда он взглянул на говорившего. К глазам подступили новые слезы. Но и тут он не смог бы самому себе объяснить, отчего так реагировал на этого человека. У того были тонкие губы, округлый подбородок, острый и выдающийся нос. Русые волосы, зачесанные назад. А со лба вверх бежали залысины. Но где Богдан мог его видеть? Сельчанин ли тот или кто-то чужой, на кого-то из сельских только похожий?

Чудно Богдану было и то, что песню собравшиеся пели повстанческую. Хоть и была украинцам только что объявлена независимость, а не тянуло Богдана на повстанческие песни – ни тогда, при Советах, ни потом – после освобождения от гнета их. Да, когда самогону выпивал в компании, там, бывало, приходило желание со всеми заодно запеть что-нибудь из тех времен, но первым Богдан никогда не начинал, только подхватывал. А повстанческие песни, как знается, больше всего для грусти, для тоски подходили. Вот и бывало, что Богдан подхватывал какой-нибудь куплет, а тянуть песню до конца неохота было. Песни эти душу ему выматывали, а та на каком-нибудь слове стопорилась и дальше разматываться не шла. И тяжесть в груди после таких песен оставалась. Дед (а он еще живой был тогда) как-то раз, когда песню повстанческую они вдвоем тянули, подмигнул внуку, песню прервал и говорит: «Это, хлопец, на тебя пуд снега упал». Засмеялся еще. А Богдану думай – какой еще пуд? Потом, когда перед Святками в первый год после дедовой смерти на кладбище заглянул, к могиле его подошел, свечку в банке в сугроб ему воткнул и подумал: тяжеленько, наверное, деду лежать под таким пудом снега. А снег в том году, первом без деда, валил в Карпатах так, что дорожки от дома до дома лопатами приходилось прокладывать. Вот и видно было, какие соседи и родичи дружбу друг с другом водили – чьи дома дорожками повязывались. Тут надо сказать, что если от Богданова дома до дома Светланки, то есть школьного директора Тараса, всегда было натоптано, то уж к панову дому никто особенно не ходил. Значит, что наглядно проявляла снежная зима отношение сельчан друг к другу.

Так вот. Когда Богдан накануне Святок стоял у могилы деда, а руки его озябли и занемели, тогда и вошел ему в голову вопрос непрошеный – а чувствует ли дед сейчас тяжесть снега над собою? Вопрос такой Богдан, хоть и не любил он мысли лишние к голове подпускать, поставить перед самим собой полное право имел. А иначе как? Все село, выходит, имеет право верить в то, что накануне Святок покойнички из своих могил вылетают, чтобы отведать ужин, оставленный им живыми родичами? Все село, выходит, имеет право верить в то, что души покойничков выметываются из могил своих на огоньке дрожащей свечи и на нем, как на спорой лошадке, до дома родного несутся? Что влетают в окошко, нарочно для них приоткрытое, и съедают приготовленную для них еду без остатка? А Богдан, что ж, права не имел подпустить к себе мысль о том, что дед после смерти сугроб снега над собой чует, если, повторимся, все вокруг верили в разное небывалое посильней, пожалуй, чем в свободу и независимость?

Пошел до дому Богдан и долго мысль эту прокручивал. Слова деда, сказанные им при жизни: «Это, хлопец, на тебя пуд снега упал», так и шли ему в уши, словно дед, не дожидаясь ночи, могилку свою покинул и летел позади Богдана, мысли ему в уши вдувал. Сопоставил тогда у себя в уме Богдан могилку под снегом да песню повстанческую, и дошло до него, что дед сказать хотел – получается, песни эти тоже под пудовым снегом пролежали. Припомнил он и то, как дед ему рассказывал: в войну Советов с немцами, да давненько совсем, из Волосянки двадцать семей в Сибирь были сосланы за одно лишь то, что их хлопцы в сорок первом бежали за границу. А граница вон она – только горы перейди. В Сибири сельчане померли в большом количестве – от голода и холода. А песни, которые они с собой из Карпат увезли, там под сибирским снегом пролежали, кровью умылись, прахом костяным присыпались, и сюда, в Карпаты, снова вернулись. Только душу они стали новому поколению так вытягивать, что лучше б их было не петь. Ведь душа, как известно, с жизнью не наживается, а у многих – и то не секрет – как луна, на убыль идет.

А сейчас вот о чем думал Богдан – в том лесу, где он в этот час пребывал вместе с Царко, в прошлые времена прятались упивцы, а сама Волосянка была насквозь посечена туннелями – от крыивки к крыивке[2]2

Крыивка – специально оборудованное помещение, используемое войсками УПА в качестве укрытия.

[Закрыть] выводящими. Некоторые же туннели прямо из сельских хат начало брали. Вот и неудивительно, что в некоторых хатах из подпола густым лесом тянуло, землей сырой, листьями перегнившими. Такой подпол, поговаривали, был и в доме пана Степана – прямо в той самой комнате, где Светланка в брачную ночь померла. Только дед его – панов – Петро, когда через подпол тикал, дернул как будто бы за веревку, которая с пуд земли держала, и засыпал его весь. А как убежал он, сразу его семью большевики пожгли – в наказание. Но такой расправой в те времена никого в Карпатах было не удивить, те ли еще беззакония и жестокости тут творились. А самые страшные истории приходили из Потеличей, и теперь наверняка знать было невозможно – вот так, как рассказывают, они в том селе происходили или были преувеличены людскими страхами, пока шли сюда, в Волосянку, преодолевая леса и горы, в которых в те времена смерть поселилась и дышала в затылок каждому. Истории те, пришедшие из Потеличей, не просто страхом осели в душах жителей Волосянки, они еще погнали молодых хлопцев из села – кто в лес бежал, а кто за границу – через горы, в Польшу, в Австрию, а некоторым даже до Америки добраться удалось.