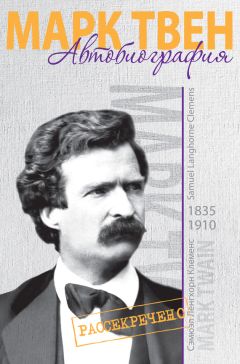

Читать книгу "Автобиография"

Автор книги: Марк Твен

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Обстановка на вилле была идеальная. Вилла находилась в трех милях от Флоренции, на склоне холма. Изобилующая цветами терраса, на которой она стояла, выходила на убегающие вниз оливковые рощи и виноградники; направо, за какими-то отрогами горы, находился Фье́золе[71]71

Фьезоле – город в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.

[Закрыть], угнездившийся на ее крутых уступах. Непосредственно на переднем плане высилась внушительная масса замка Россов, стены и башенки которого были усеяны мягкими выцветшими пятнами, следами забытых столетий. На дальней равнине раскинулась Флоренция, вся в серо-розово-коричневых тонах, с доминирующим в центре огромным порыжелым куполом собора, похожим на привязанный воздушный шар, который дополняла справа меньшая луковица часовни Медичи, а слева – грациозная башня Палаццо Веккьо. Весь горизонт был в зубчатом кольце величественных синих гор, усыпанных словно снегом бесчисленными виллами. После девяти месяцев знакомства с этой панорамой я до сих пор думаю, как и вначале, что это самая прекрасная картина на нашей планете, самая чарующая, самая приятная глазу и духу. Видеть, как солнце тонет в розово-пурпурно-золотом половодье и затопляет Флоренцию оттенками цвета, которые смягчают и размывают все резкие линии и превращают материальный город в город грез, – это зрелище, способное взволновать и самую холодную натуру, а уж чувствительную – привести в экстаз.

«26 сентября 1892-го. Прибыли во Флоренцию. Я побрил себе голову. Это было ошибкой. Прибыли на виллу после полудня. Некоторые из кофров подвез вечером контадино[72]72

Крестьянин, селянин (ит.).

[Закрыть] – если я правильно его назвал. Это человек, который живет на ферме и присматривает за ней по поручению ее владельца, маркиза. Этот контадино средних лет и похож на остальных крестьян – то есть смугл, красив, добродушен, обходителен и совершенно независим, не выставляя это каким-то обидным образом напоказ. Мне сказали, что он содрал за чемоданы слишком много. Мой информант объяснил, что тут это обычное дело.27 сентября. Остальные чемоданы прибыли сегодня утром. Опять он содрал слишком много, но мне сказали, что это тоже так принято. Тогда ладно. Я не желаю нарушать обычаи. Наняли ландо, лошадей и кучера. Условия – четыреста восемьдесят франков в месяц и чаевые кучеру, я должен предоставить жилье этому человеку и лошадям, но больше ничего. Ландо видывало лучшие дни и весит тридцать тонн. Лошади слабосильные и относятся к ландо неприязненно, они то и дело останавливаются, оборачиваются и осматривают его с удивлением и подозрением. Это вызывает задержки, но и развлекает людей вдоль дороги. Они выходили, становились вокруг, засунув руки в карманы, и обсуждали тему друг с другом. Мне сказали, они говорили, что сорокатонное ландо не годится для таких лошадей, как эти, – им нужна тачка».

Я вставлю здесь записи, сделанные в октябре относительно виллы.

«Это двухэтажное здание. Дом не старый – с итальянской точки зрения, я имею в виду. Нет сомнения, что здесь всегда было славное место обитания, на этом завидном месте, еще за тысячу лет до н. э., но этому, нынешнему, дому, говорят, только двести лет. Снаружи это простое квадратное здание вроде коробки, выкрашенное в желтый цвет, с зелеными ставнями на окнах. Оно занимает выгодное положение на щедрых размеров искусственной террасе, обнесенной крепкой каменной стеной. От стены спускаются вниз виноградники и оливковые рощи усадьбы; сад возле дома изобилует цветами и лимонными деревьями в огромных глиняных кадках, имеется несколько высоких деревьев – роскошных пиний, а также фиговых деревьев и деревьев неизвестных мне пород; через стены и замшелые урны на воротных столбах розовыми и желтыми каскадами свешиваются розы – точь-в-точь как на падающих занавесах в театрах; за высокими живыми изгородями из лавра прячутся посыпанные гравием дорожки. Задний угол террасы занят густой рощей из старых падубов. Там находится каменный стол с каменным скамьями. Ни один луч света не проникает в эту чащу. Там всегда густой полумрак, даже когда снаружи все залито палящим солнцем, обычным для этого региона. Проселок для гужевого транспорта тянется от внутренних ворот на восемьсот футов через виноградник к дороге общественного пользования; там можно нанять повозку до города, и это окажется быстрее и удобнее, чем шестидесятитонное ландо. На восточном (а может, и южном) фасаде дома имеется гипсовый герб Вивиани, а рядом с ним – солнечные часы, которые показывают очень точное время.

Дом по прочности настоящая крепость. Главные стены – из кирпича, покрытого штукатуркой, – примерно трех футов толщиной, перегородки между комнатами тоже кирпичные, почти такой же толщины. Потолки комнат на нижнем этаже больше двадцати футов в высоту, на верхних этажах также выше необходимого. Я несколько раз пытался сосчитать комнаты в доме, но их неупорядоченность сбивает меня с толку. Кажется, их двадцать восемь.

Потолки расписаны фресками, стены оклеены обоями. Полы из красного кирпича облицованы отполированным, гладким и сияющим цементом, который тверд как камень и выглядит так же, поскольку на поверхность нанесен рисунок – сначала однородным цветом, затем многоцветными крапинами, – чтобы сымитировать гранит и другие камни. Иногда пол является имитацией серого гранита с огромной звездой или другим орнаментальным узором в центре, напоминающим причудливые мраморные инкрустации. По краю пола, вокруг всей комнаты проходит полоса под красный гранит, внешний край которой окаймлен шестидюймовой полоской, имитирующей ляпис-лазурь. Иногда весь пол выполнен под красный гранит, тогда в качестве окаймляющей полосы используется серый. В доме множество окон и масса солнца и света, полы гладкие и полны отблесков, каждый в своем роде представляет зеркало, мягко отображающее все предметы и отдаленно напоминающее лесные озера.

На первом этаже находится крохотная часовня со скамьями для десяти или двенадцати человек, и над маленьким алтарем висит старинная масляная живопись, которая кажется мне столь же прекрасной и богатой по цветовой гамме, как и произведения старых мастеров – те, что висят внизу, в городе, в галереях Питти и Уффици – как, например, Боттичелли. Жаль, что у меня нет времени сделать несколько комментариев по поводу Боттичелли – чье настоящее имя было, возможно, Смит.

Любопытной чертой дома является салон-гостиная. Это огромное и величественное пустое пространство, занимающее весь центр дома, вся остальная часть здания выстроена вокруг него; оно простирается сквозь оба этажа, и его крыша выступает на несколько футов над остальной частью здания. Это пустое пространство очень выразительно. Вид его громады поражает вас в тот самый миг, как вы туда входите, и заставляет обводить взглядом его ширь и высоту. Я много раз пытался подобрать ему название: каток, пещера мамонта, Великая Сахара и т. д., – но ни одно в точности не подходит. Вдоль стен расставлено пять оттоманок, их там почти или совсем не заметно, хотя их суммарная длина составляет пятьдесят семь футов. Фортепьяно в этом помещении совсем теряется. Мы пытались уменьшить ощущение необитаемости столами и другими предметами, но они лишь приобретают жалкий вид и не помогают делу. Что бы ни стояло и ни двигалось под этим вздымающимся расписанным сводом, преуменьшается.

Над шестью дверями расположены огромные лепные медальоны, которые поддерживаются колоссальными гипсовыми фигурами красивых обнаженных юношей, а в этих медальонах находятся лепные портреты-горельефы каких-то важных и представительных мужчин в пышных официальных костюмах давно ушедших эпох – это флорентийские сенаторы и судьи, давние здешние жители и владельцы поместья. Возле одного из них дата – 1305. Это человек средних лет, судья, юношей он мог знать тех самых творцов итальянского искусства, мог прогуливаться и беседовать с Данте, и, быть может, так и делал. Дата возле второго – 1343. Стало быть, он мог знать Боккаччо и проводить послеполуденный досуг во Фьезоле, глядя сверху на охваченную чумой Флоренцию и слушая непристойные байки, – что тоже, вполне вероятно, и делал. Еще около одного значится дата 1463 – он мог быть знаком с Колумбом и, конечно же, знал Лоренцо Великолепного. Все они Черретани – или Черретани-Твены, если можно так выразиться, – я принял себя в их клан по причине его древности, поскольку мое происхождение до сих пор было слишком свежим, чтобы меня устраивать.

Но я забываю отметить то, что есть на этом Катке любопытного: на самом деле он не так уж обширен, а просто таким представляется. Это странный и необъяснимый обман зрения. На глаз в нем шестьдесят футов в поперечнике и шестьдесят в высоту, но я подключил к делу сантиметровую ленту и выяснил, что он имеет всего сорок футов в ширину и сорок в высоту. Это точные цифры, но вот что странно и непонятно: после обмера комната продолжает выглядеть такой же большой, как и до него.

Это хороший дом, но он стоил очень мало и являет собой саму простоту и довольно примитивен в большинстве своих черт. Вода накачивается на нижний этаж из колодца с помощью ручной силы, а затем вручную же переносится наверх. Канализации нет, сточные канавы находятся прямо под окнами. Так устроено на всех виллах.

Двери в этом доме похожи на двери в большинстве домов и гостиниц Италии – простые, тонкие, дощатые, выкрашенные в белый цвет. Это делает самую непрочную и непривлекательную дверь известной в истории. Дверная ручка не похожа на дверную ручку, а представляет собой предмет на манер ручки бурава – за нее можно ухватиться только большим и указательным пальцами. Тем не менее даже это не так глупо, как наша американская дверная ручка, которая вечно разбалтывается и понапрасну прокручивается у вас в руке, не выполняя своей задачи.

Окна все – рациональной континентальной породы, они распахиваются как двери, и когда их вечером закрывают на засовы, они не дребезжат, и человек может уснуть.

В спальнях имеются хитроумные, искусно сделанные маленькие камины, и недавно на южной границе Великой Сахары была установлена большая, агрессивного вида немецкая печь.

Лестницы сделаны из гранитных блоков, коридоры верхнего этажа вымощены красным кирпичом. Это безопасный дом. Землетрясения не могут его снести, огонь не может сжечь. В нем нет ничего сгораемого, кроме мебели, занавесок и дверей. Мебели не много, это чисто летняя мебель – или летняя скудость, если вам так больше нравится. Когда как-то ночью от свечки загорелась занавеска в комнате над моей головой, где спал кто-то из семьи, я был разбужен вскриками и воплями и страшно испуган, но получил ответ из окна, в чем дело: загорелись занавески и гардины. В Америке я бы при этом перепугался сверх меры, но только не здесь. Я посоветовал родственникам оставить огонь в покое и идти спать, что они и сделали, и к тому времени, как они заснули, от вспыхнувшей ткани не осталось ничего. Мы в Америке любим похваляться своей противопожарной службой, самой действенной и замечательной в мире, но здесь, в Европе, у них есть кое-что получше – рациональная система строительства зданий, которая оберегает человеческую жизнь от огня и делает противопожарные службы ненужными. Мы гордимся тем, чего следовало бы стыдиться.

Эта вилла выглядит просторной и вместительной, а когда внутрь льется солнечный свет и зажигает яркие краски сияющих полов, стен и потолков, во всех ракурсах дома возникает большое и дружелюбное ощущение привета и гостеприимства. Но, думаю, я еще никогда не встречал на континенте жилище, которое бы полностью, во всех деталях отвечало американскому стандарту. В американском жилище есть какая-то тонкость, сродни глубоко скрытым непереводимым идиомам иностранного языка, – тонкость, неуловимая для чужака, непередаваемая и неописуемая; и этот ускользающий фокус, это неосязаемое нечто, чем бы оно ни было, есть то самое, что придает американскому дому вид и ощущение домашнего очага и до сих пор делает его самым желанным убежищем, изобретенным мужчинами и женщинами, особенно женщинами. Американское жилище богато мягкими и разнообразными красками, радующими глаз и дающими ему отдохновение, гладкими и приятными на ощупь поверхностями, соразмерными и грациозными формами, бесчисленными предметами, которые вызывают интерес и прикрывают наготу. И ночь там имеет даже большее очарование, чем день, потому что искусственное освещение действительно дает свет, в отличие от бесплодных стараний его дать, и под его приглушенным и подкрашенным абажуром свечением весь обволакивающий уют, комфорт и шарм дома проявляются с самой лучшей и прелестнейшей стороны. Но когда ночь спускается на континентальный дом, там нет газа или электричества, чтобы с ней бороться, а лишь унылые лампы безмерного уродства и несравненной скудости в смысле света.

29 сентября 1892. Я, кажется, способен забыть обо всем, кроме того, что у меня обрита голова. Как бы плотно я ни заслонялся от сквозняков, похоже, над ней всегда ветрено. Но главная помеха – мухи. Им нравится на ней больше, чем где-либо еще, по причине открывающегося с нее вида, я полагаю. Мне кажется, я нигде и никогда раньше не видел мух, которые были бы подкованы. У этих же, похоже, имеются когти. Куда бы такая муха ни поставила лапу, эти когти скребутся. Они все время расхаживают по моей голове и причиняют мне несказанные муки. Это их парк, их клуб, их летний курорт. Они устраивают там вечеринки в саду, рауты и вообще всевозможные легкомысленные развлечения. И они ничего не боятся. Все мухи дерзки, но эти более дерзки, чем мухи других национальностей. Этих невозможно отпугнуть никакими уловками. Они также более прилежны, чем другие виды: заявляются до света и улетают, когда уже темно. Но есть и компенсация: не досаждают комары. Их очень мало, они не шумные и не очень заинтересованы в своей миссии. Одно неприязненное слово прогонит их прочь, будучи сказано по-английски; этот язык производит на них впечатление, потому что они его не понимают, и после этого уже всю ночь не прилетают. Мы часто видим, как они рыдают, когда с ними говоришь категорично. У меня есть несколько их яиц, которые я планирую отвезти домой. Если эту породу можно будет развести в нашем климате, они будут иметь большие преимущества перед нашими. Здесь, похоже, нет блох. Впервые мы наткнулись на этот вид после пятнадцатимесячного перерыва. Повсюду в других местах предложение превышает спрос.

1 октября. Обнаружив, что кучер питается на кухне, я переделал его контракт, чтобы включить туда его стол за тридцать франков в месяц. Столько это стоило бы ему наверху, в деревне, и я думаю, что имею право кормить его за две сотни и сберечь из них тридцать. Сберечь тридцать лучше, чем не сберечь ничего».

Этот отрывок из дневника напоминает мне, что я примерно в то время совершил опрометчивый поступок, который отозвался позже. Поскольку мне полагалось давать кучеру Витторио ежемесячные чаевые, я, конечно, хотел знать сумму, поэтому спросил padrone[73]73

Хозяин (ит.).

[Закрыть] кучера, вместо того чтобы спросить кого-то еще – все равно кого. Тот ответил, что тридцать франков в месяц будет как раз. Потом уже мне сказали, что это завышенная цена, но это обычное дело, поскольку у них там нет других расценок, кроме завышенных. Однако в конце месяца кучер потребовал дополнительные чаевые в размере пятнадцати франков. Когда я спросил почему, он ответил, что его padrone забрал у него те, другие чаевые. Padrone это отрицал в присутствии Витторио, и Витторио как будто взял свои слова обратно. То есть взял, по словам padrone, и мне пришлось поверить padrone на слово как переводчику с итальянского языка кучера. Когда padrone ушел, кучер возобновил свое требование, и поскольку мы относились к нему хорошо, а также ему доверяли, то положили ему совокупные чаевые в размере сорока пяти франков, совершенно не сомневаясь, что padrone забирает из этой суммы две трети. Местные жители сказали нам, что это традиционная практика для padrone – захватывать львиную долю чаевых своих подневольных, а также отрицать это. Этот padrone услужливый человек, весьма одаренный и приятный собеседник, умеющий говорить по-английски как архангел, и вообще такой, что человеку практически невозможно быть им недовольным; тем не менее из-за его семидесятитонного ландо мы в течение девяти месяцев были привязаны к хромым лошадям, в то время как имели право на легкую коляску, приспособленную к преодолению подъемов, и требовательные люди принудили бы его таковую доставить.

Черретани, семейство старинное и уважаемое в славные времена Республики[74]74

Имеется в виду Флорентийская республика, существовавшая в 1115–1185 и 1197–1537 гг. – Примеч. науч. ред.

[Закрыть], жило на этом месте в течение многих столетий. Проживая на их вилле, мы в октябре стали замечать едкий и подозрительный запах, с которым не были знакомы и который стал вызывать у нас некоторые легкие подозрения, но я отнес это на счет собаки и объяснил семье, что эта порода собак всегда так пахнет, когда находится с наветренной стороны. Но втайне я знал, что дело тут совсем не в собаке. Я был уверен, что всему виной наши приемные предки, Черретани. Я был уверен, что они хранятся где-то под домом и что было бы не вредно вытащить их и проветрить. Но я ошибался. Я произвел тайное расследование и был вынужден оправдать родственников. Оказалось, что запах был безвредным. Он исходил от урожая вина, который хранился в одном из погребов, куда у нас не было доступа. Это открытие успокоило наше воображение, и оно же превратило неприятный запах в приятный, но лишь после того, как мы так долго и щедро заливали дом отвратительными дезинфектантами, что пес сбежал, а вся семья была вынуждена большую часть времени располагаться бивуаком во дворе. Потребовалось два месяца, чтобы вывести запах обеззараживающих средств и убедить обилие зловоний нас покинуть. Когда наконец все они исчезли и благоухание вина заняло свое привычное место, мы приветствовали его бурным излиянием чувств и с тех пор уже не находили в нем недостатков.

«6 октября. Я обнаружил себя здесь в невыгодном положении. Четыре человека в доме говорят на итальянском и ни на каком другом, один говорит на немецком и ни на каком другом, остальная беседа происходит на французском, английском и местных наречиях. Я оснащен всего лишь самыми поверхностными познаниями в этих языках, разве что за исключением одного-двух. Анджело говорит на французском – на таком французском, на который он мог бы взять патент, потому что изобрел его сам; на французском, которого никто не понимает, на французском, который напоминает мешанину звуков, не слыханных со времен Вавилона, на французском, от которого скисает молоко. Он предпочитает его своему родному итальянскому. Он обожает говорить на нем, обожает себя слушать, для него он звучит как музыка, он ни за что его не оставит. Моей семье хотелось бы пустить в ход свои немногие накопления в итальянском, но он не откликается на их попытки. Вне зависимости от того, на каком языке к нему обращаются, он отвечает на французском – на своем специфическом французском, своем режущем слух уникальном французском, который звучит как грохот антрацита, сгребаемого лопатой в угольный желоб. Я знал некоторое количество итальянских слов и несколько фраз и поначалу старался поддерживать их в свежем и пригодном состоянии, оттачивая на Анджело, но он отчасти их не понимал, а отчасти не хотел понимать, так что я был вынужден временно отозвать товар с рынка. Но только временно. Я практикуюсь. Я готовлюсь. Когда-нибудь я буду готов для беседы с ним, и не на бесплодном французском, а на его родном языке. Я окуну этого парня в его родной язык.

27 октября. Первый месяц окончен. Мы уже пообвыклись. Все сошлись на том, что жизнь на флорентийской вилле – идеальное существование. Погода божественная, виды снаружи прелестны, дни и ночи спокойны и безмятежны, изолированность от всего света и его тревог приятна как грезы. Никакой работы по дому, никаких планов, не надо надзирать ни за какими закупками – все эти вещи делаются как будто сами собой. Смутно понимаешь, что кто-то за этим присматривает, – точно так же, как понимаешь, что землю кто-то вращает, а звезды зажигает и солнце пропихивает по небу в соответствии с графиком, но на этом – и все, не чувствуешь себя лично вовлеченным или в какой-то степени ответственным. В то же время нет руководителя, нет главы исполнительной власти, каждый слуга или служанка занимается своим делом, не требуя присмотра и не имея его. Они вручают вам раз в неделю тщательно детализированные счета, затем механизм молча продолжает работать дальше, точь-в-точь как раньше. Ни шума, ни суеты, ни раздоров, ни замешательства – у нас, наверху. Я не знаю, что делается внизу. Ближе к вечеру приезжают из города друзья, пьют чай под открытым небом и рассказывают, что происходит в мире. А когда огромное солнце опускается на Флоренцию и начинаются ежедневные чудеса, они затаивают дыхание и смотрят. Тут уж не до разговоров».