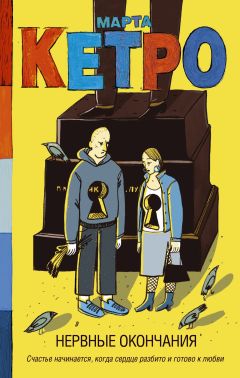

Читать книгу "Нервные окончания"

Автор книги: Михаил Ломоносов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Два брата два

«Возмутительный случай вандализма: сегодня ночью неизвестные проникли в здание Чердаковского краеведческого музея и похитили ряд экспонатов, в частности, знамя 28-го отдельного мотострелкового батальона, которое находилось в музее на вечном хранении. Именно под этим знаменем летом 42-го года произошёл легендарный бой на Чердаковской высотке, в котором погибла большая часть личного состава. Ведётся расследование».

(Газета «Родные просторы», 19 июля 2002 года)

Витька с Федькой походили друг на друга мало, хотя отцы их были близнецами, одинаковыми, как половинки яблока. Но материнские крови разбавили густой Филипповский замес, и Виктор Антоныч уродился высоким и светловолосым, а Фёдор Василич – мелким да смуглым. И по характеру они сильно разнились: Витька всегда был тяжеловесным книжником, который медленно раскачивается, да сильно бьёт, а Федька отличался весёлым и суетливым нравом. Смех один был, когда они по улице шли: Большой выступает неспешно и по слову в час бросает, а Малой успевает вокруг три круга нарезать, вперёд забежать и вернуться, рта притом не закрывая ни на минуту. И в детстве они такие были, и в старости, – весь городок их знал, потому что жили они тут с рождения, отлучившись только в эвакуацию, потом в армию и на учёбу.

Умом их бог тоже разным наградил: Витька в инженеры выбился, а Федька так и остался простым слесарем, хотя поначалу рванул за братцем в институт поступать. Но на экзамене его быстро обломали, сказали, тебе бы на актёрский надо, паря, а так вон в шарагу иди, осваивай честную рабочую профессию.

Женились они в один год, а девок таких выбрали, что опять весь город насмешили: вам бы поменяться, ребята. Витька взял маленькую быстроногую Шурочку, а Федька – степенную Антонину, на полголовы его выше. На том их дорожки и стали расходиться: женились-то чуть не на спор, Большой по сильной любви, а Малой за компанию, взял первую, на какую взгляд упал, – тогда любая была согласная, женихов-то война выкосила. Но по подлому закону Витькино счастье через пять лет закончилось. Убежала Шурочка на маленьких своих ножках с заезжим артистом оригинального жанра, и годовалую дочку с собой прихватила, а Тоня так и прожила жизнь с блудливым своим муженьком, и померла на седьмом десятке то ли от сердца, то ли от накопившейся женской обиды. Сын их единственный, приехавший из столицы на похороны, после поминок плюнул отцу под ноги и зарёкся впредь ездить к нему, козлу старому, который изменами мать в могилу свёл.

И снова сравнялись братья, оба остались одиночками, Витька-то и не женился потом, после Шурочки, а Федька хоть без бабьего внимания не остался, но от ЗАГСа бегал, как от чумы. Когда стало им за семьдесят, съехались в двухкомнатную Федькину квартирку, в которой поддерживали какой-никакой порядок приходящие женщины, а холостяцкую Витькину однушку на первом этаже, зато на главной улице, сдали под офис торгашам каким-то. Да пенсии у обоих, да надбавки. Так и жили. Бодрые, дружные и почти всегда трезвые.

И никто не знал, что у занятных стариканов есть тайна, которая десятилетиями глодала их сердца: оба они были дезертирами.

Когда началась война, им было по пятнадцать. Федька весенний, Витька по осени родился, и оба они знали, что в сорок четвёртом предстоит им пойти вслед за отцами, которых призвали в первые же военные дни. Конечно, тогда все верили, что победа совсем скоро, и пацаны всерьёз переживали, что на их долю славы не достанется. Но потом поняли, что всем хватит и наград, и пуль: фронт стал подступать к Чердаковску уже в начале сорок второго, и гражданское население эвакуировали в Ташкент. Туда и пришла весть, что отцы их, Антон и Василий Филипповы, пали смертью храбрых на той самой Чердаковской высотке, на которой всё детство строили схороны, выкурили свою первую папироску, а в юности впервые поцеловались с девками. Фашисты заняли холм и с удобством обстреливали город, пока бойцы 28-го батальона не выбили их оттуда ценою собственных жизней.

Это как в кино было, замедленно и страшно. Федькина мать увидела, что почтальонша подъехала к воротам, бросила в ящик два квадратных конверта и умчалась на своём ржавом велике так, будто сама смерть за ней гналась. И Витька потом до конца дней помнил, как тёть Катя медленно, будто на верёвке её тянут, идёт к калитке, забирает конверты и несёт в дом. И как начинает кричать мама, всхлипывает Федька, по-детски плачет сердобольная квартирная хозяйка, и как бабка молчит. Она долго молчала, железная их бабка Настасья, а потом встала и пошла в комнату. Позвала их всех с порога, а на хозяйку цыкнула. Закрыла дверь, достала из угла жестяную коробку в красных маках, где хранились их семейные документы. Сложила туда похоронки, но не убрала, а вынула со дна метрики – Федькину и Витькину. Поглядела внимательно и спросила ручку. Три штуки попробовала на бумажке, выбрала одну и твёрдой рукой исправила цифры – две шестёрки на две восьмёрки, и бритовкой подчистила.

– Чего ты, бабенька, – испугался Витька.

– А ничего, – ответила она, – не отдам я ей вас.

– Кому? – не понял он.

– Ей. Не спрашивай.

И никто не посмел ослушаться. Так и стали они четырнадцатилетними, и когда на учёт пошли становиться в местный военкомат, никто подлога не заметил, железная рука была у бабки Настасьи. Выдать их некому, эвакуированных чердаковцев разметало по стране, а по возвращении выживший народ и не помнил кому там сколько лет. В армию пацаны пошли уже в мирном сорок шестом, отслужили с честью, и никто, кроме них, не знал, что никакие они не отличники воинской подготовки, а уклонисты, дезертиры и крысы позорные.

И стыд их глодал, и зависть. Потому что их поколение разделил огненный рубеж: по одну сторону остались они, малолетки, не нюхнувшие пороха, а по другую были точно такие же парни, но с наградами, с боевым опытом и с непомерной тяжестью в глазах, будто они на целую жизнь старше. Только мало их вернулось, до невозможности мало. Им и почёт был, и льготы, и зелёный свет везде, но не тому завидовали братья, а что совесть у них чистая, ночами спать не мешает. Солдатам мешало спать другое, – кошмары, от которых они просыпались в поту, нескончаемые взрывы в голове, лица мёртвых товарищей и мёртвых врагов, – но об этом кто же знал из тех, которые в тылу отсиделись. Федька с Витькой только их славу видели и свой позор. И когда перед ними закрывались двери, когда обходили с новым назначением или квартирой в пользу фронтовиков, они только кивали покорно. Оттого их считали честными бессребрениками, уважали и тоже продвигали потихоньку, только не было им радости на веки вечные, зачеркнула им бабка жизни, когда двадцать шестой на двадцать восьмой исправила.

Перед смертью она позвала их, глянула и говорит:

– Ничего. Ничего. Зато живые. Хватило с неё Антохи с Васенкой, – и глаза закрыла.

В июле две тысячи второго Чердаковск изготовился праздновать. Шестьдесят лет с той великой битвы, где полегло столько народу, в том числе, и двое жителей города, братья Филипповы, чьи фотографии висели в музее. Школа носила их имена, а их сыновей приглашали на Девятое мая выступать перед детьми. Они отбивались каждый раз, – да не ветераны мы, по возрасту не прошли, – но директриса всегда уговаривала, напирая мягкой грудью на податливого Федьку:

– Ах, Фёдор Василич, расскажите про отца вашего героического, детки ждут, – и всё время они соглашались «в последний раз». Приходили на линейку, блестя юбилейными медалями тружеников тыла, рассказывали о бое то, что удалось узнать краеведам, получали свои цветы и продуктовые наборы, а вечером сильно и страшно напивались вдвоём.

На июльский праздничный митинг их тоже звали в обязательном порядке, секретарша из горисполкома настойчиво обзванивала всех уцелевших «ветеранчиков», а их в первую голову, как же, – дети героев. Братья упирались, и однажды к ним притащилась целая делегация во главе с мэром.

– Христом богом прошу, Фёд Василич, Виктор Антоныч! Без вас какой же праздник!

– Хватит. Устали мы в свадебных генералах ходить, – сумрачно ответил Большой.

– Последний раз, клянусь-обещаю. Областное начальство приедет, концерт закатим. Самого Газманова ждём и группу «Комбинация».

– И Апина будет? – внезапно оживился Малой.

– Нет, на Апину бюджета не хватило. Но там и других красавелл хватит. Апина-то не та нынче.

– Самое оно, – заверил Малой, – баба в соку. Уж сколько мечтал её того этого. Познакомиться.

Большой протянул через стол длинную руку и невозмутимо отвесил брату подзатыльник. Секретутка мэрская фыркнула чаем.

– Уважьте город, – снова попросил мэр напоследок, вставая из-за стола. – Чего хотите потом требуйте, но уважьте.

Вечером накануне торжества братья сидели в городском парке и неспешно разговаривали. Густо пахли липы, горько тянуло Федькиной «Явой», дневная жара наконец-то отпустила, оставив по себе сердечную тяжесть. Или от другого болело в груди, кто же знает.

– Что, Витя, сходим, опозоримся? – с фальшивой лихостью спросил Малой.

– Сил моих уже нет, Федя. Столько раз я про тот бой рассказывал, будто сам тогда с отцами нашими под пули бежал. Хоть бы раз, один только раз взойти на ту высотку под огнём, мы бы грех наш навсегда искупили.

Малой задумался и вдруг сказал:

– А и взойдём, отчего ж не взойти. Огня не обещаю, но давай хоть сейчас поднимемся, землю понюхаем. Атака на рассвете началась, и мы под утро пойдём.

– Спектакль всё это, Федя, ложь и глупость.

– Что ж делать, Витя, нет у нас другой жизни, только такая, с лажею и дурью нашей. И знаешь, чего? – он вдруг рассмеялся, – давай-ка мы по серьёзке пойдём, с оружием и знаменем.

– Да ты рехнулся, братик? Я давно за тобой странности замечал, но чего ж ты, и до девяноста не дотерпишь, прям щас сбрендишь?

– Натурально тебе говорю, в музее сторожихой Олимпияда-80 служит, а я к ней ещё с каких годов подход имею. Пошли-пошли, – Малой сорвался со скамейки, потянул брата за руку.

Большой со вздохом поднялся.

– Преступная ты рожа, Федя, и бабник притом, – но обреченно поплёлся следом.

Поздней ночью в музейное окно постучали. В комнатке сторожихи ещё горел свет, дородная Липа распахнула створки и зычно крикнула в темноту:

– Кто тут, окаянные! А ну милицию щас вызову!

– Тихо, тихо, красавица, – зашелестела темнота, – я это, Феденька твой, затосковал малость, пришёл сердце о тебя погреть.

– Старый ты чёрт, – изумилась Липа, – где твоя совесть? Сколько я из-за тебя слёз пролила, из-за блудника, да и на погост тебе скоро, а ты всё стыда не нажил. А ну пшёл отседова!

– Липушка моя сладкая, цвет медовый, прости меня, дурака. Я ведь счастья своего не знал никогда, а сегодня сидел-сидел, да и понял. Повиниться мне надо перед тобой, радость моя.

– Ладно. Винись, – голос сторожихи отчётливо смягчился.

– Да что ж я, как трубадурень какой, под окном разливаться должен. Уж ты пусти меня, милушка.

– Не могу я, сигнализация тут на двери, Феденька.

– А я в окно, в окно, – забормотал Малой и ухватился за подоконник.

Большой молча подсадил его и полез следом.

– Батюшки, а это ещё что, – взвизгнула Липа, – так мы не договаривались!

– Тихо-тихо, – заворковал Малой, – братец это мой. Я его позвал, чтоб увидел он, какая женщина мне сердце надломила и жизнь покорёжила.

– Врёшь поди, козёл вонючий, – нежно вздохнула сторожиха.

– Ни боже мой!

Большой тихо звякнул в темноте авоськой.

– За знакомство, королевишна! – предложил Малой.

– Ой, уволят меня, – запричитала Липа, доставая из ящика три гранёных стакана. – Загубишь ты меня, отрава старая.

– Обижаешь, Липушка. Я, может, свататься пришёл, новую жизнь хочу начать!

– Да иди ты!

Разлили первую. Малой забалтывал сторожиху так, что брат его потихоньку начал ёжиться – неужто и правда жениться надумал. Федька меж тем взял свой стакан, чокнулся с Липой и пригубил, глядя ей в глаза.

– За нас!

Липа разом проглотила сто грамм и похлопала ресницами.

– Горчит, проклятая, как вся моя жизнь. А вы что ж не пьёте, Виктор Антоныч? Пропускаете.

– Я, уважаемая, – сказал Большой, – всё спросить хотел. Отчего вас Олимпиадой-80 прозывают?

Сторожиха всплеснула руками от возмущения, но Малой властно обнял её и сказал:

– Молчи, женщина, я отвечу. Дурной ты, Витя, такие вопросы даме задавать, но я объясню, стыда в этом нету. За дородность Олимпиаду нашу так прозвали, восемьдесят, это вес в килограммах.

Липа гулко расхохоталась:

– Теперь-то я все сто двадцать Олимпиада, чего уж.

– Красота меры не знает! По второй, за красоту! – и вылил в стакан сторожихи остаток бутылки.

– Только уж и вы не пропускайте! – она подождала, пока они допьют, и бодро залила в горло водку.

– Пианисточка ты моя, – Фёдор поцеловал её в откинутую шею, а сторожиха внезапно захрапела.

– Что с ней? – изумился Большой.

– Клофелин. А ты думал – мы этакую махину вдвоём перепьём? Давай, быстро кладём её на диван и работаем.

Пристроив Липу, Малой протёр стаканы и бутылки, убрал лишнюю посуду, а Большой тем временем колдовал над сигнализацией. Через несколько минут всё было готово, и братья тихо вошли в первый зал музея.

Стараясь ничего не задеть, быстро прокрались мимо рушников и черепков позапрошлого века, миновали экспозицию народных чердаковских промыслов и вошли в зал боевой славы. Со стены прямо на них смотрела сильно увеличенная фотография отцов. Братья стояли в обнимку, в новенькой форме, и улыбались в камеру. Через несколько минут им предстояла отправка на фронт, на смерть. Но сначала – на подвиг.

Витька вгляделся в их лица, залитые лунным светом, и подумал, что впервые они смотрят на него без упрёка и презрения. Затея сыновей явно им нравилась. Тем временем Малой подошёл к витрине, в которой лежал ППШ, найденный на месте боя, осторожно поднял стекло и мотнул головой. Большой забрал автомат, а брат опустил стекло на место и снова протер полотенцем.

– Нечего им отпечатки оставлять.

Тем временем Большой подошёл к знамени, стоящему в углу, ухватился за древко и вытянул его из подставки. Ветхая пыльная ткань легко коснулась его лица.

– Всё, идём?

– Погоди, давай уж и обмундирование.

В шкафу висели два комплекта солдатской формы. Большой глянул с сомнением, но брат уже открыл дверцу.

Через несколько минут они вернулись в комнату сторожихи.

– Спит, как дитя, красотуля моя. Утром не вспомнит ничего, – удовлетворенно заметил Малой.

– А ну как вспомнит?

– Да брось, кто поверит, что два старикана… – Он сложил добычу в авоську.

Большой первым вылез из окна, принял сумку, знамя и братца.

– Всё, уходим.

Они трусцой побежали в сторону окраины, стараясь не выходить из тени домов и деревьев – луна в ту ночь была яркой.

К концу улицы Федька начал задыхаться:

– Помедленней, не гони так, сердце не казённое. Отрастил ножищи и рад.

– Курить меньше надо, – буркнул Большой, но скорость сбавил.

У подножья холма они остановились передохнуть.

– Ладно, переодеваемся, – скомандовал Малой, и первым начал скидывать одежду.

Большой вздохнул, подобрал его скомканные тряпки и стал тщательно складывать. Потом разоблачился сам и неспешно принялся одеваться. Форма была примерно одного размера, поэтому Малой подвернул рукава и штанины, а Большому, наоборот, оказалось коротко. Сапоги же пришлись впору обоим, Федька с детства был гусь лапчатый, носил, как и Витька, сорок четвёртый.

Одевшись, Малой повесил на грудь ППШ и цапнул знамя.

– Нет уж, – Большой решительно отвёл его руку, – я понесу. Ты и так еле дышишь.

На самом деле они оба чувствовали себя странно. Возраст и выпитая водка давали о себе знать, но влажный ночной воздух пах лесом, ночными цветами и луной, и с каждым вдохом они ощущали в венах новую сильную кровь и нарастающую радость. И даже знамя, поймав прохладный ветер, развернулось и перестало отдавать пылью.

– Пошли, братка, недолго осталось, скоро светать начнёт.

И они тихо двинулись по тропе вверх.

Они шли, прислушиваясь, прижимая к груди оружие, и чутко всматриваясь в темноту. Им начало казаться, что где-то наверху сонно дышат несколько сот вражеских лёгких, а за их спиной осторожно, след в след, идут наши. Те, с кем предстояло сегодня умереть.

Деревья начали редеть, и они поняли, что восток над ними посветлел.

– Ну что, брат, – Большой остановился, не оглядываясь. Малой прислонился к его плечу.

– Ничего, брат. Пора. Давай-ка, – Малой внезапно улыбнулся, набрал воздуху и заорал: – В атаакуу! За Родину! – и кинулся вперёд.

Большой тоже закричал и побежал за ним.

Братья неслись быстро, будто им не больше тридцати пяти, будто не было позади ни долгой жизни, ни стыда, а был только город, который надо защитить, и остатки двадцать восьмого батальона.

Впереди они услышали немецкую речь и щёлканье затворов. Малой вскинул автомат и начал стрелять. Большой даже не успел удивиться, что музейный металлолом заряжен, он просто перехватил знамя поудобней. Древко чуть вибрировало в его руке, и полотнище, кажется, слегка светилось алым – или это начиналось утро.

– Ааааааа! – орал Малой и летел навстречу яркому свету.

И Большой тоже орал и летел, пока огонь не ударил его в грудь и не отбросил назад. Рядом свалился Малой, гимнастёрка его быстро намокала от крови, но над ними уже грохотали сотни ног, кто-то подхватил знамя и помчался дальше.

Большой дотянулся до плеча брата и подумал, что они победили. И успокоенно закрыл глаза насовсем.

«Происшествия: при невыясненных обстоятельствах пропали два жителя города, Филиппов Виктор Антонович и Филиппов Фёдор Васильевич, 1928 года рождения. Обстоятельства их исчезновения расследует милиция, ведутся поиски»

(Газета «Родные просторы», 21 июля 2002 года)

Обними меня

Месседжер звякнул, когда Хан добривал правую щёку, «Через полчаса в моём кабинете», – писал шеф, и это было серьёзно. Теоретически Хан должен находиться в редакции с десяти утра, но на практике требование это считалась не то что бессмысленным, но несколько неприличным – как если бы безвозрастной красавице предложили указать дату рождения в профайле соцсетей. А она такая – «что?», и вздёргивает одну бровь, специально на такой случай не прибитую ботоксом. Типа, точно? вы серьёзно? боже, как интересно. В общем, никто не ждал Хана раньше полудня, да и то ненадолго: журналиста, как известно, кормят ноги, сигареты, кофе, виски и впечатления. Для хорошей статьи ему нужно нюхать воздух, как голодному волку, а не просиживать задницу в офисе. И если шеф вызывал его – так, плюс полчаса, – на 11.20, это могло быть важно.

Хан плевал на образ брутального мужика, поэтому прикатил в офис на велике. Тачка в гараже стояла на случай дальних путешествий и для эффектных выездов с девицами, а для скорости он предпочитал электровелосипед, позволяющий игнорировать пробки и проблемы с парковкой. Так что к шефу он почти успел. На секунду задержался в коридоре, перевёл дыхание, прислушался к голосам – кто-то говорил с очень вежливыми размеренными интонациями, которых в их гадюшнике отродясь не слышали, – и распахнул дверь.

– А вот и господин Харманджи, которого мы рекомендуем, – произнёс шеф и четверо мужчин обернулись к нему.

Один из них выглядел тем, кем и был – безопасником, натренированным смотреть, слушать, при необходимости укладывать людей носом в пол раньше, чем у них возникнет противоправная мысль. А вот трое других на некоторое время поставили Хана в тупик: восточный, как и у него, тип лиц, но не похожий на известные ему национальности, плохо сшитые костюмы из хорошей ткани и одинаковые ботинки, новые и уродливые, не то что вышедшие из моды, а и не входившие в неё никогда. Похожи на инженеров, приехавших на заграничную ярмарку, но откуда и что они делают здесь, в редакции?

Гости тем временем встали и поклонились, а шеф продолжил:

– Господин Харманджи – наш лучший автор, двукратный лауреат «Золотого пера», член Международного союза журналистов, а кроме того, прекрасный фотограф. Никто лучше него не справится с объективным рассказом о вашей Счастливой Стране!

Хан мог бы поклясться, что в конце фразы действительно прозвучали большие буквы и ликующий восклицательный знак. И это у шефа, который на его памяти ликовал однажды, когда Кремер притащил фотографии голенького экс-президента в объятиях его фитнес-тренера. Первая леди у того неудачника отличалась тяжёлым нравом и скандал вышел отменный.

Зато пара слов объяснила Хану всё: «счастливой страной» в этом мире называли только одно государство, и его граждан он действительно раньше не встречал.

Гости посовещались между собой на странном тявкающем языке и тот, что был переводчиком, объявил:

– Мы благодарны за ваше предложение и сообщим о решении завтра.

Затем все трое поднялись, снова поклонились и потянулись к дверям. Безопасник вскочил и вышел первым, слегка кивнув Хану. Тот проводил делегацию взглядом, обернулся к шефу и только начал:

– Какого чёрта, это потому, что я…

Но тут в кабинет ввалился безопасник, Хан было подумал, что тот же самый, но нет, этот в синем галстуке, а не коричневом. Гость поднёс палец к губам, вытащил из кармана небольшую коробочку с индикатором и начал водить по комнате. Аппаратик пропищал пять раз, над креслами, где сидели члены делегации, у стола шефа и возле умирающего фикуса, в который обычно выбрасывали окурки и сливали кофейную гущу. Безопасник припал к кадке, покопался в куче мусора, выловил что-то, сдвинул крышечку аппарата, отправил все свои находки внутрь и только после этого заговорил.

– Вот же черти, срут они ими, что ли. Только и делаем, что подчищаем за ними. И как дотянулись-то, вроде ж всё время на виду сидели. – Потом обернулся к Хану. – Мы уверены, что вы им подойдёте. Если так, завтра пригласим вас на инструктаж, не опаздывайте.

Он вышел из кабинета, и Хан наконец-то смог закончить фразу:

– …это потому, что я жёлтенький, да?

– Это потому, что ты лузер, – бодро ответил шеф. – Думаешь, я что-нибудь решал? Позвонили, велели тебя вызвать, потом заявились три покемона и шкаф. В смысле, наши дорогие гости и доблестные органы охраны правопорядка. – Последнюю фразу шеф произнёс преувеличенно чётко, склонившись к фикусу.

Хан рассмеялся. «Покемоны», вот же припечатал, расист чёртов. А ведь можно и обидеться, было бы желание, Хан же сам из этих. Его матушка в молодости имела мимолётный роман с немолодым хрупким художником восточных кровей, оставившим в наследство сыну высокие скулы и непроизносимую фамилию. Хан даже не был уверен, что юная легкомысленная девица правильно её записала. С детства к нему прилепилась кличка «Хан», он иногда воображал себя потомком воинов-монахов и всё ждал, что однажды на порог явится старец в шафрановом одеянии и заберёт его в тайную школу, где растят великих бойцов. Хан задавал маме вопросы об отце, она смеялась и отвечала: «Не знааааю, какой-то лёгкий чувак. Но ты не переживай, он был очень красивый», и постепенно он отстал – так даже проще, можно выдумать себе какую угодно историю. Позже пожалел, что так и не настоял, а теперь уже ни о чём не сможет её расспросить: едва ему исполнилось восемнадцать, она умерла, разбилась на своей быстрой красной машинке, когда ночью гнала на свидание к очередному парню. Сейчас Хан уже старше, чем она тогда. Она была хорошей матерью – пусть не слишком о нём заботилась, зато много улыбалась и превыше всего ценила красоту и лёгкость. Он запомнил её молодой, смешливой, нежной, с глупым пёрышком в светлых волосах – она подбирала их, где попало, бездумно вплетала в пряди и забывала, а потом так и разгуливала целый день, смущая Хана.

На следующее утро его разбудил длинный бесцеремонный звонок мобильника. Хан не собирался брать трубку, но через пару минут понял, что на той стороне не сдадутся и будут перезванивать снова и снова. Нажал на экран, поднёс телефон к уху и сразу услышал:

– Господин Харманджи, через двадцать минут извольте спуститься вниз, машина будет вас ждать.

Машина его действительно ждала, но не чёрный, наглухо тонированный лимузин, а обычное такси с развесёлым водителем, который всю дорогу щебетал, как птичка, но умудрился не ответить ни на один вопрос. Зато болтовня его была настолько одуряющей, что Хан не запомнил дорогу, чего с ним не случалось, кажется, никогда – обычно профессиональное внимание к деталям его не подводило. Такси зарулило на подземную парковку, дверцу Хану открыл очередной шкаф в зелёном галстуке – спрашивается, какой смысл так шифроваться, если на сотрудниках разве что плакат не висит. Хана сопроводили, к лифту, потом по коридору в офисный кабинет и только там он увидел человека, которого имел шанс запомнить в лицо – небольшие умные глаза, длинный нос, широкий рот, этакий равнодушный смайлик – |

И этот тип рассказал, что кандидатуру Хана одобрили, через сутки делегация из Счастливой Страны отбывает домой, и он полетит с ними. С авиасообщением у них туго, аэропорт есть, и шикарный, но никаких регулярных пассажирских рейсов, только грузовики и правительственные самолёты. Так что обратно через пять дней его заберёт наш бизнес-джет.

«Пять дней? Ну это ладно, можно продержаться. В конце концов, интересно. Вот только зачем это им? И почему я? И что мне за это будет?». Вопросы Хан задал вслух, а человек, который так и не представился, пожал плечами.

– Им это нужно для создания дипломатических отношений. Нынешняя правящая династия уже не столь уверена в себе, как сорок лет назад, решили установить связи с Западом, для начала на уровне прессы. Вы – потому что есть некие факторы. Ваш отец имел некоторое отношение…

Хан сделал стойку, но тип за столом только усмехнулся:

– И это ответ о вознаграждении. Премия, само собой, но главное, информация. Поверьте, у нас память лучше, чем у вашей почтенной матушки.

Слово «почтенная» прозвучало так, что Хану захотелось коротко и без размаха впечатать длинную переносицу в череп, размазать между тесно посаженных глазок, но у него был единственный шанс узнать. И он промолчал.

Тип удовлетворённо кивнул:

– По условиям принимающей стороны у вас не будет ни телефона, ни камеры. Смотрите, запоминайте, а фотографии они предоставят свои. Нам слишком важна эта миссия, поэтому играем по их правилам. Единственная электроника, которая у вас будет – ваш любимый тамагочи. – Он выложил на стол жёлтенькое яйцо-брелок.

– Чтооо?

Хан думал, что уже ничему не удивится, но эту хрень из прошлого века увидеть никак не ожидал. У него в детстве была такая штука, внутри жил маленький цыплёнок, которого Хан прилежно растил полгода – в масштабах его возраста это был огромный срок. Однажды мама собралась на очередную пятничную вечеринку и прихватила Хана с собой – она была сторонницей свободного воспитания и не считала, что детей нужно держать подальше от взрослой жизни. Хан привык проводить с ней гораздо больше времени, чем со сверстниками, сопровождая повсюду, как маленький покорный паж. И в тот раз он был тих и покорен, пока не обнаружил, что тамагочика нет в кармане. Мама, обычно внимательная к его желаниям, только махнула рукой:

– Полегче, малыш, ничего с ним до завтра не случится, мы же вернёмся к вечеру.

Она бы повернула обратно, но отъехали уже порядком, а впереди её ждал один парень… в общем, она не врала и всерьёз собиралась на следующий день домой.

Но они с чуваком так зажгли, что сесть за руль в ближайшие пару суток было без шансов. Только к понедельнику она протрезвела и пошла искать сына. Он нашёлся в кладовке – с вечера субботы Хан успел пережить все стадии горя, сначала задыхался от ярости, орал, пытался сбежать, потом плакал и даже немного молился. Но огромный дом стоял на отшибе, в чистом поле практически, и был набит смеющимися людьми с непроницаемо весёлыми глазами, они пили, курили, слушали музыку на всю катушку и танцевали. Мама исчезла в какой-то из бесчисленных спален, он пытался её искать, заглядывая во все комнаты подряд, но пару раз увидел такое, от чего стыд залил его от макушки до пяток. В конце концов, окончательно вымотался и забился куда-то, где не было этого грохота, дыма и воплей – только он и его отчаяние.

Мама, почти ничего постоянного в жизни не имевшая, не вполне понимала суть проблемы, но увидев состояние сына, окончательно пришла в себя, запихнула его в машину и помчалась домой.

Они не успели.

«Ваш питомец мёртв. Хотите завести нового?»

Нет, он не хотел.

И вот, спустя жизнь, он снова держит в руке пластмассовое яйцо.

– Вашему питомцу триста восемьдесят два дня и вы не готовы с ним расстаться.

– Что за бред? – искренне изумился Хан.

– Детская травма.

И снова тип напрашивался на коррекцию носа.

– Они даже не слишком удивились, о западных людях у них ходят дикие легенды, поэтому там готовы примерно к любым извращениям.

– Так, может, я лучше секретаршу возьму?

– Обойдётесь.

– Ладно, я понял, но на самом деле эта хрень зачем?

– Ничего особенного, детектор, распознающий прослушку. Наши новые друзья сами не свои до жучков, а на вас может выйти кто-нибудь из тамошней оппозиции. Вдруг они ещё не всех перевешали?

Хану идея показалась вымороченной, но вся эта ситуация так напоминала дурацкий сон, что он перестал придираться к деталям.

– Берите, осваивайте. Радиус полметра, достаточно, чтобы обследовать личные вещи. Когда жучок окажется на вас, тамагочи скажет «обними меня».

– Вы все больные, честное слово.

Оставшееся до рейса время он провёл, как в тумане, да и многочасовой перелёт сознание не прояснил. В самолёте с ним никто не хотел разговаривать, от хорошенькой стюардессы Хан получил только улыбку и меню; переводчик резко забыл все языки, кроме родного, и лишь сунул ему пульт от индивидуального монитора. «Обними меня», тут же встрял тамагочи, и Хан смущённо пожал плечами:

– Извините за моего жёлтенького друга, не могу без него обходиться.

Стюардесса принесла контейнер с бортовым питанием.

«Обними меня!»

– Леди, это он не вам. Хотя…

На экране без пауз крутились ролики, прославляющие Счастливую Страну, и очень скоро Хан почувствовал, как внутри разливается липкий страх, хотя ничего особо ужасного не было. Очень бледная хорошенькая девушка, которая не умеет улыбаться – в нужный момент просто щурится и приоткрывает рот, лишь слегка растягивая губы, – рассказывает о том, как в Стране проходит празднование семидесятилетия Отца. Отрепетированное ликование однородной толпы, торжественный ужин для каждого гражданина: чистый зал огромного ресторана, множество сервированных столов. Камера с гордостью показывает десятки, сотни одинаковых тарелок с одинаковой едой, и даже половинка варёного яйца, украшающая каждую порцию лапши, всегда чуть сдвинута влево.

Магазин одежды, стойки ломятся от множества белых кофточек, тёмных юбок и платьев единственного фасона и расцветки.