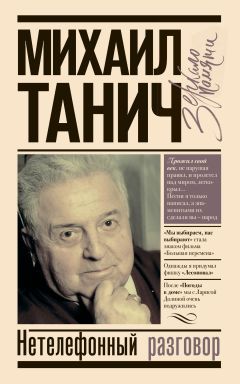

Текст книги "Нетелефонный разговор"

Автор книги: Михаил Танич

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Про это

Оркестр вдыхал

И выдыхал,

Порхал по нотам

Легкий ветер.

Горсад блаженно

Отдыхал,

И детство

Праздновали дети.

Стихала к вечеру жара,

Слетали бабочки

С левкоя.

Была навеки

Та пора!

Вы тоже помните такое?

Футбол для южных мальчишек – нечто большее, чем игра. Он – и содержание, и смысл всей детской жизни. Собственно, отсюда, с юга, – и Пеле, и Марадона, и Риналдо, и Деметрадзе (поглядите, как заиграет этот хлопчик на Украине!). И для меня футбол был всем – и гоголь-моголем, и сказкой Арины Родионовны.

С первыми проталинами на тротуаре каждую весну я покидал дом с новеньким, залежавшимся за эти долгие январь-февраль-март мячиком (отец – сам футболист – знал, что лучшего подарка и быть не может!), и звон мяча о еще холодные камни был для меня лучшей музыкой на свете, что там какой-то «Вайнтрауб Синкопейторс» с его блестящими трубами!

Когда еще город спал, я играл в футбол с заборами, со стенами домов, к сожалению, и со стеклами. Ну, просыпайтесь, просыпайтесь, ребята мои, Витек, и Коля Яновский, и сосед из двора напротив Борька Скорняков – сыграем два на два! Как мы дрались показно, хвастая перед девчонками, до первой крови, так и в футбол мы играли до изнеможения, до счета двенадцать – одиннадцать (разумеется, в нашу – а в чью же еще – пользу), когда забить двадцать четвертый гол у обеих команд просто не останется сил! И как всегда, болела за меня Галя, младшая сестра Борьки, – она постоянно вертелась возле мальчишек.

Как-то, когда солнышко уже село и футбольная пыль улеглась на пустырях, я оказался в гостях у Гали и Борьки. Мать была в вечерней смене (страна тогда, и в том числе мой город, начиненный военными заводами, – работала на войну круглосуточно и неусыпно), мы ели вишневое варенье, и ничего еще не предвещало ничего. Потом Галя ушла и возвратилась с другой девочкой, тоже что-нибудь лет двенадцати-тринадцати. Ничего не помню про нее, кроме того, что была она, как сказали, армянкой.

Как возникло Это, не стану придумывать, наверное, оно всегда возникает никак, но Галя потащила меня к кровати, быстро сняла трусики, и мы упали в туман. И мы с ней, я – впервые, а она – нет, проделывали это генетически вечное движение – туда-обратно, и не могли закончить его, потому что просто были еще к Этому не готовы. И никакого чувства, вроде пусть даже детской любви, кажется, не было, и никакой романтики, потому что рядом (это была даже не кровать, а что-то вроде полатей) расположились в такой же позиции брат Борька с армянской девочкой, которая все глядела на меня, и Борька спросил, чуть-чуть с армянской издевкой:

– Хочишь с ним?

И она смущенно ответила, без акцента:

– Да…

Я чувствовал себя секс-символом того первого бала. И больше никогда не повторилось, как мимо пролетело! Да это и было ничем.

А назавтра, таким же вечером, чем-то все-таки растормошенный, я снова возник возле Галькиного дома. Она только глянула мельком своими черными глазами («Ох, эти черные глаза!») и продолжала играть в классики с подружками, подбивая битку. Биткой была баночка из-под крема «Нежность». Ревновала?

Вы можете сказать, что не было такого крема, а был совсем другой! На что я вам уже заметил, что я – не нотариус. И вполне возможно, что не было того вечера, пахнувшего сиренью, вчерашней, как теперь говорят, виртуальной нашей любви с соседской девочкой Галькой.

А может быть, и самой этой Гальки, озорной, испорченной и ни в чем не виноватой в свои двенадцать лет. Она такой и осталась в моей памяти навсегда, а я стал старым, но до сих пор проявляю нормальный интерес, когда вижу красивую женщину, а некрасивых женщин, я думаю, не бывает! И ничто не застит мне глаза. И дедушка Ленин, любимый вождь пионеров, который умер, когда ему было на целых двадцать лет меньше, чем мне теперь, сказал бы о нас с Галькой: «Правильной дорогой идете, товарищи!» Со своей знаменитой картавинкой, придававшей его словам обманчивую достоверность.

Да простит меня за мой предательский рассказ Галя, хотя, если честно, я думаю, что ее, равно как и меня, давно уже нет на этом свете.

Михаил Танич

Дед по отцу был набожным евреем-ортодоксом, по молодости то ли учитель, то ли раввин, не знаю, а может быть, даже и писатель, но я застал его, человека девятнадцатого века, уже на излете его старости. Он постоянно молился, развесив до полу свои молитвенные причиндалы, и смущал мое пионерское сознание гравюрами работы некоего Гюстава Доре из роскошного издания Ветхого Завета. Гравюры тоже не вдохновляли пионера-безбожника Мишу, устремленного всем своим существом на чужие ворота: две стопки портфелей на шести или семи шагах – это уж как договоришься!

Даже семейная легенда о том, что дедушка близко знал самого Шолома Алейхема и что будто бы именно у него во время погромов в Одессе сгорела доверенная на хранение библиотека уехавшего в Штаты писателя, даже эта красивая легенда не могла поднять в моих глазах авторитет человека, который верит в Бога, прости, Господи, меня нынешнего!

Во мне всякого до черта,

От неподвижности

До непоседности!

И все ничего бы,

Но есть черта,

Как бы черта оседлости.

Чертова родинка,

Мой изъян –

Местечко вместо пространства –

Она сгибает меня,

Как дворян

Распрямляло дворянство.

Ну, не был мой дед

Городским головой,

И он дрожал

Со своими курями,

Когда на Пасху городовой

Совал ему в нос

Кулаки с якорями.

Дай ему, дедушка,

Не трусь,

Чтоб знали все в Таганроге!

А то ведь и я не распрямлюсь,

Пока не вытяну ноги.

Совсем другое – отец! Наверное, он тоже был евреем, но главное – был футболистом, не верил ни в какого Бога, гонялся на тачанках с пулеметами за батькой Махно по мелитопольской степи и, когда влюбился в мою мать, уже замещал в свои девятнадцать лет начальника мариупольской ЧК!

А влюбился он в мою мать, вчерашнюю гимназистку, когда она принесла передачу арестованному неизвестно за что другому моему деду, Траскунову (за какие-то чужие прокламации, оставленные в его буржуазном доме черт-те кем – опять же семейное предание!). Надо ли говорить, что во имя революционной целесообразности Траскунов Борис, 1868 года рождения, главный бухгалтер Мариупольских металлургических заводов, был освобожден из-под ареста. Что, видимо, давало основание рассчитывать на ответные шаги семьи этого недобитого буржуа.

Но здесь, однако, запахло настоящей классовой борьбой! Дедушка Траскунов распорядился не пускать под свой балкон этого юного красавца, чекиста итальянской внешности, с гитарой. Нет, дедушка ничего не имел против евреев (сам – из выкрестов), но он не желал брататься с чекистами!

И мой влюбленный молодой папа, выпускник Одесского реального училища, сдал ЧК! Вы отдаете мне дочку, а я подаю заявление в Ленинградский институт коммунального хозяйства, лады? Так через два года в результате большого компромисса между принципиальным бухгалтером Траскуновым и грозной мариупольской ЧК я появился на свет.

А дедушка Траскунов в войну закончил свои честные дни в эвакуации, в Тбилиси. Глубокий пенсионер, он вечером покупал и набивал табак в папиросные гильзы, а утром рядом с тифлисскими мальчишками торговал штучными папиросами и так добавлял клецки в свой жидкий суп. Потому что какая была пенсия в советские времена? Менее, чем теперь. Фикция, издевательство. Цена проезда на трамвае в один конец – туда, до кладбища.

У меня не было и нет простого и ясного ответа на вопрос: почему так давно и так повсеместно ненавидят или, чтобы помягче, недолюбливают евреев? Мы, да, не лучше, но ведь и не хуже других! Я не мог ответить на этот вопрос своим русским дочерям, тоже, хотя и косвенно, несущим этот крест, но еще раньше я не мог ответить себе! Я слышал, что великая Ахматова не терпела антисемитов. И затыкались на полуслове желавшие рассказать при ней еврейский анекдот. (Как можно! При Ахматовой?!) Кстати, при мне – можно.

И вот когда солдатик помыл сапоги пусть не в Индийском океане, но все-таки в далекой речке Эльбе, а потом отдал долг начальнику на лесоповале, будучи зэком Танхилевичем Михаилом Исаевичем, статья 58, пункт 10, 6 лет ни за что, газеты вдруг ни с того ни с сего захотели печатать его стихи, а он вдруг призадумался: не поднимутся ли вихри враждебные по поводу этого слишком уж неблагозвучного под русскими стихами имени, и не лучше ли было бы звучать ему пусть и не так уж придуманно, а хотя бы покороче, например, Михаил Танич?! А?

И зазвучало, представьте! И сразу в «Литературной газете»:

Серые шинели,

Розовые сны!

Все, что мы сумели

Принести с войны.

И чтобы внести ясность, спрошу у вас: что это – измена, уступка, равная трусости, или, может быть, вась-вась с антисемитами? Нет, я так понимал и так понимаю.

И я убежден: в нашей стране (не в Израиле!) ни к чему с нездешней фамилией быть чуточку впереди титульного народа, ну просто с позиции этики негоже. Лучше быть меньше, чем больше.

Вы скажете, договорился! Значит, Миша Танхилевич пусть сидит себе в стоматологической поликлинике или, как при царе, в антикварной лавке и не мешает Михаилу Таничу, русскому поэту, глаголом жечь сердца людей?

Нет, нет и нет! Но когда артист, из наших, как бы запудрить вам мозги, чтобы вы его не узнали, стоит на сцене чуть ли не полчаса в сборном праздничном концерте со скучным текстом (первая реприза – на пятой минуте!) и ползала зевает, а я так просто сгораю со стыда дома у телевизора, что ему сказать?

Есть и еще один такой, не прогонишь, но пусть за него краснеют односельчане.

А он, наш, держит паузу, уверенный, что он любимец зала, да что там зала, этой страны. Он ошибается! Да, Россия – его родина (тут ни он, ни Россия не виноваты!), но он – не главный сын этой Родины. Пусть такой же, но лучше не выпячивайся! Когда и я забываю об этом, бейте и меня той же хворостиной.

Однажды перед Днем Победы я оказался в зубоврачебной поликлинике на Тишинке. Жду врача. В фойе – большой стенд «Они сражались за Родину», с двойными фотографиями. Человек теперь и он же – юным солдатиком. А фамилии читаю такие: Ализон, Гурфинский, Рабинович, Вульфсон и еще несколько подобных. Я потом спросил у своего врача: «Что же, только евреи, выходит, сражались за Родину?» А он мне: «А у нас в поликлинике других фамилий просто нет!»

На этом закончим наш спор. Я победил! Победил, потому что я вам просто не предоставляю ответного слова.

Школа первой ступени

То, что потом стало называться точным словцом – совок, готовилось в школе. И о ней, об этой школе, написаны десятки великолепных книг, каждая со своим запахом – ведь в каждой по-своему, наособицу, звучал даже долгожданный звонок на перемену. Совсем по-другому, и так же кругосветно, звучат звонки на урок.

И все же эти десятки книг – не о моей школе. О моей должен я писать, а не читать. Само понятие – школа, видимо, что-то живое и быстро меняющееся. Во время моего учения, перед войной, было много мелких революций: девочек разлучали с мальчиками, вводили непрививающуюся форму, учили мальчишек военному делу. На солдатских уроках мы маршировали с деревянными ружьями и на скорость разбирали и собирали затвор тульской трехлинейной винтовки образца 1891 года (стебель-гребень с рукояткой), что вызывало само по себе сомнение, ведь на дворе уже стоял 1941 год! Как можно начинать войну с оружием 1891 года?

Пойдемте со мною, хотите?

Под сводами белых ночей

По лесенке лет и событий

В музей довоенных вещей.

Поедем в автобусе АМО

К моим безмятежным годам.

Вы только послушайте –

Мама

Еще для соседки – мадам.

И примус чихает горелкой,

И так до войны далеко!

И черный динамик-тарелка

Все ищет свою Сулико.

И к ходикам кто-то неплохо

Придумал подвесить утюг,

И это не стрелки –

Эпоха

Проходит свой финишный круг.

Был мир. Был июнь.

И суббота.

И солнце садилось вдали,

За плац, на котором пехота

Кричала: «Коротким коли!»

Годы в школе вообще, оглядываясь с высоты своего возраста назад, – это не самые лучшие годы жизни человека! Постижение необходимых истин (вроде той же таблицы умножения: ну почему семью восемь – пятьдесят шесть?) отнимает столько времени, которое – все! – должно быть посвящено игре в футбол! Каспаров скажет – в шахматы, и тоже будет прав.

А сколько нервов тратится на ожидание вызова к доске, когда ты ни сном, ни духом не готов, а учительница уже поглядывает хищным глазом на твою букву «Т» в журнале. Потеряйся, буква! Ослепни, учительница! Сгори, журнал!

Лично же мои школьные неприятности начались с исключения из школы. Надо мной с малолетства висел какой-то политический рок. Вскоре я просто стану сыном врага народа, а пока на дворе стоит 1932 год, и еще неизвестно, кто станет врагом народа – Сталин или Бухарин. Зима, и я приезжаю в школу на коньках. Коньки надевались и снимались с ботинок так: каблук был с дыркой, на ней металлическая пластинка – сюда продевалась пятка конька, а спереди коньки привертывались лапками. И поскольку ботинок этого диссидента был несколько ýже лапок, надо было подкладывать свернутую бумажку – ну чуть-чуть всего-то и не хватало, каких-то полсантиметра.

А поскольку сидел этот лирический герой книжки обо мне всегда на последней парте среднего ряда (там всего менее видно, что никогда и никакими домашними заданиями он не утруждался), то именно прямо над ним висел портрет товарища Сталина, малоуважительно приколотый двумя кнопками к стене. Малоуважительно потому, что еще не было за что его серьезно уважать – он еще никого пока не убил! Тогда был всего один портрет товарища Сталина работы Исаака Бродского, этакий чернявый красавец с шевелюрой, без возраста и национальности, в зеленом френче, а вокруг – много белого поля.

Нет, конечно, мальчик не собирался рвать портрет этого вождя (как можно!), но что за грех – оторвать всего лишь белый уголок, не задевая даже нижнего края суконного френча? А коньки привинтить и уехать по вечерним улицам домой – в самый раз. Тем более что в классе никого не было, никто и не узнает! Хотя подозревал-таки школяр, да и не мог не думать, что при советской системе свидетель и понятой всегда найдутся. И нашлась уборщица, которая все как бы видела, и на учкоме (была еще, хоть и доживала свои дни, такая затея управлять школой совместно с учащимися) девятилетнего зареванного парня попросили больше в школу номер восемь не приходить.

Он все-таки отбыл свою десятилетнюю повинность и накануне первого дня Великой Отечественной написал в выпускном сочинении (была свободная тема «Расставание со школой») в стихах:

Пройдет еще с десяток лет,

Как этот детский май,

В моей душе умрет поэт,

Но будет жить лентяй!

За этот бодрый восклицательный знак лентяю было поставлено «5, идеологически невыдержанно!» И мальчик получил аттестат зрелости, который – так случилось – ему никогда не понадобился, а вскорости и свои несколько метров обмоток. Я мог бы незнающим объяснить, что это такое, обмотки, но я сейчас вспоминаю школу.

Русский язык и литературу преподавал у нас Александр Николаевич Баландин, добродушный, округлый такой седой старик с какой-то, казалось мне, тартареновской бородкой.

Задумайтесь, пропускающие стихотворения, о связи времен! Меня учил человек, лично знавший Чехова! Он тяжело дышал и то и дело вставлял в свою речь латинские выражения вроде «омниа меа мекум порто», «о темпора, о морес!» – ведь еще так недавно в этих классах изучали латынь как предмет.

А когда в программе седьмого класса был не любимый им и боготворимый мною Маяковский, он нарочно поручал мне делать реферат, вздыхая и закатывая свои голубые церковные глаза.

Писатель З.Паперный, занимавшийся Чеховым по-научному, рассказывал, что как-то в Публичке он читал о Чехове лекцию. «Чехов умер, – сказал лектор, – в тысяча девятьсот четвертом году в Германии». И тут пожилой господин из угла зала возразил: «В тысяча девятьсот шестом!» – «Нет, это бесспорный и общеизвестный факт – Чехов умер в девятьсот четвертом году». – «В девятьсот шестом! Я был на похоронах!» И все! И зал обернулся в сторону очевидца.

Так вот, не уподобляюсь ли я, рассказывая о чеховском Таганроге, этому господину «Я был на похоронах»?

Тем более что лечил меня от бесконечных в детстве ангин и ларингитов доктор Шамкович, соученик Антона Чехова: тот учился уже в третьем классе, а мой доктор – в первом.

Нет, похоже все же, что я был на похоронах.

Когда вам всего четырнадцать, то и поручик Лермонтов мог бы вам показаться глубоким стариком.

Это уже была школа номер десять – огромное здание из красного дореволюционного кирпича, бывшая женская таганрогская гимназия, на Николаевской улице, недавно переименованной в улицу Фрунзе. Как просто было с названиями в царское время. Вот и в Таганроге: Николаевская, Александровская, Петровская, Елизаветинская! Ну откуда взялась в Таганроге улица Розы Люксембург?

А дальше по Николаевской была школа номер два, бывшая мужская гимназия. И в ней среди прочих мужчин учился Антон Чехов, и в городском драмтеатре было даже кресло на галерке с именем этого гимназиста, якобы посещавшего спектакли и не имевшего денег заплатить за более пристойное место. Как дорого стоит это «якобы»!

А огромное здание из красного дореволюционного кирпича, когда мне теперь, на юбилее, подарили его цветную фотографию, оказалось небольшим двухэтажным домом, очень даже незатейливой казенной архитектуры. Нет, нет, впечатления надо консервировать, и тогда окажется, что сказка намного важнее правды.

Александр Николаич

Баландин,

Учитель словесности,

Вам и светлая память моя,

И навеки – почет!

Если я Вас не вспомню,

Судьба Вам пропасть

В неизвестности,

Впрочем, может, и так

Этих строчек никто не прочтет.

Александр Николаич Баландин,

Российское семечко,

То ли батюшка в прошлом,

А то ли присяжный в судах,

Вы учили нас суффиксам,

Вот, прости Господи, времечко!

Это было возможно

И сдохло в тридцатых годах.

Александр Николаич Баландин

Гостил у Толстого бывалоча,

И у Чехова в Ялте

Кипел для него самовар!

Он рассказывал нам

Про живого, да-да,

Антон Палыча!

Александр Николаич,

О как же я, Господи, стар!

Вообще все в Таганроге тех лет еще помнило Антона Павловича Чехова. И так естественно первые мои литературные опыты были сочинениями в духе Антоши Чехонте, в которых я, надо признать, не преуспел. Они публиковались в школьном рукописном журнале, но другим авторам Чехонте удавался лучше. И я понял – Чехова из меня не получится, не потяну. А я никогда не позволял себе быть не первым!

Что же касается Пушкина, то тут дело обстояло как будто бы лучше. «У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом» – стишки сами сочинялись, прямо летело. Даже про Павлика Морозова. Нет, стать Пушкиным – это казалось возможным.

Нет, я не видел Серафима!

Не буду хвастать –

Нет так нет,

А был соседский мальчик

Фима,

И этот Фима был поэт.

И он писал, не зная правил,

Стихи приличные порой,

Где пионер Морозов Павел

Был положительный герой.

Как Павлик письменно и устно

Клеймил любого подлеца,

Считая классовое чувство

Превыше личного отца.

И я, подобно скомороху,

Перо в чернила погрузил

И беспощадную эпоху

Я вслед за Фимой отразил.

И мама очень огорчалась,

Что я – неопытный акын:

В моей тетрадке получалось,

Что все же Павлик

Сукин сын!

Мне часто ошибочно кажется и теперь, что школа не дала мне ничего. Хотя ясно: тяжесть этих ненужных знаний, пожалуй, перевешивает все, что я узнал после. Но лавируя ради футбола, как бы не пересидеть лишнего за книгой, я много не узнал даже из того, что успевали так или иначе узнать мои однокашники.

Печаль моя – математика! Все ее строчки в аттестате, как ранения – в четверках. Иначе бы медаль! Нет, я был проворен и в алгебре. Мало того, ни одна отличница (а лучше меня в классе учились всего две девочки!) не могла опередить меня в скорострельности: на контрольных уже через двадцать-тридцать минут я сдавал свои листки и победоносно покидал класс самым первым.

Часто это бывала пиррова победа! У всех выходящих в коридор позже ответ был, например, восемь, а у меня, шустрого, двенадцать. Ну хоть бы у кого еще было двенадцать. Нет, восемь у всех. Ладно, во-первых, еще посмотрим, кто прав, когда объявят отметки. А во-вторых, двенадцать, но быстро, и можно покурить в туалете. Хотя так было и когда я еще не курил. И вообще, зачем футболисту знать, через сколько часов заполнится бассейн водой, если я совсем не собираюсь плавать?

Мне стыдновато, но истина дороже – я плохо знаю даже историю. Правда, по уважительной причине. Учитель истории Николай Иванович Силин был футбольным болельщиком – и он посещал, когда мог, матчи первенства города Ростова-на-Дону. Я был главным забивалой голов в юношеском «Спартаке», ни о каком другом, кроме футбольного, своем будущем не задумывался и всегда видел на трибунах (зрителей на таких матчах всего-то и бывало несколько десятков) Николая Ивановича.

А назавтра он ловил меня на перемене и говорил:

– Ну, Михаил, вчера ты давал и впрямь как Шавгулидзе! – Был такой защитник в тбилисском «Динамо»; не знаю, почему я, форвард, носил такую кличку?

Осмелился бы такой фанат вызвать меня к доске и спросить что-нибудь, например, о каких-то Рюриковичах?

Скажите, могу ли я похвастать серьезным знанием истории, если очень подозреваю, что и сам Николай Иванович Силин тоже ее не знал? Он был парторгом школы…

Почему футбол, а не какая-то другая игра, занял в мире то место, которое занял? Ну что, например, такое теннис? Перекидывают мячик через сетку, стараясь попасть в линию, иногда мажут, долго, занудно, и люди на трибунах поджариваются на австралийском солнце (почему именно на австралийском?), ворочая головами налево и направо, как кенгуру. И все известно заранее: сильнейший победит слабейшего, если только он накануне не переборщил по части виски. А если она, то по линии ночного бдения с другой лесбияночкой. Скучно, господа австралийцы!

Футбол – это напряженно, коллективно, это ногами, это борьба, это всегда экспромт, каждую секунду, несмотря на домашние заготовки, – попробуй их повторить, кто же тебе даст, ведь у тех – свои домашние заготовки! Какое движение, какое разнообразие возможностей и разочарований. Футбол – как море, он не бывает два раза одинаковым. Футбол, может быть, и есть сам господин Спорт, а не просто спорт номер один! В нем – легкая атлетика и гимнастика с ее кульбитами, и шахматная стратегия, и двести миллионов кричащих до инфаркта зрителей на бразильском стадионе Маракана. Не какие-то кенгуру с пепси-колой!

Когда ты бежишь

От ворот, от чужих,

После гола

И гол этот сам,

К ликованью трибун,

Сотворил –

То в звездную эту минуту

Твою и футбола

Ты Пушкин,

Ты Дант,

Ты закон притяженья открыл!

И вправе ты думать,

Под душем осанисто стоя,

В компании точно таких,

Ну, почти что таких

Молодцов,

Как громко звучит

Твое имя простое!

И что тебе – Дант,

Если сам ты

Великий Стрельцов.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?