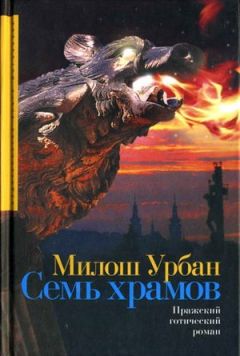

Текст книги "Семь храмов"

Автор книги: Милош Урбан

Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 13 (всего у книги 21 страниц)

XV

Я свободен, как камень, что падает туда, где упадет, я свободен, как тот, кто поклялся.

[Р. ВАЙНЕР]

По дороге в гостиницу я дважды спотыкался о булыжники мостовой. Натриевые уличные фонари поблескивали розоватым светом и очень медленно набирались отваги раскалиться добела. Маршрут трамвая № 3 изменили, мне пришлось выйти на Мысликовой улице, и прямо посреди проезжей части я упал, да так, что чемодан раскрылся и выплюнул парочку книг. Все, кроме разбившегося зеркальца, я запихнул обратно и тут же едва не погиб, потому что из темноты вылетело белое такси и, гудя клаксоном, задело меня своим твердым боком. Я поглядел ему вслед, как глядел бы на врага, от чьего оружия с трудом увернулся. У реки сияли в ночи квадратные витрины галереи «Манес»[43]43

«Манес» – один из известнейших выставочных залов Праги, расположенный в центре города. Образец конструктивизма, построен в 1930 году для общества чешских художников. Общество было названо в честь династии знаменитых чешских художников XIX века.

[Закрыть] – точно разноцветные окна во флуоресцирующий потусторонний мир, в желтом сиянии за стеклом двигались туманные силуэты с бокалами в руках: какой-то вернисаж, мероприятие для избранных, безумная пантомима для непосвященных, оставшихся снаружи.

Как ни странно, ни в одном из окон гостиницы «Бувине» не горел свет. Лишь на стойке портье была включена лампочка под зеленым абажуром, рядом с ней я заметил склонившуюся над книгой голову. Я направился туда, но мне даже не дали представиться – портье поздоровался и сказал, что знает обо мне. Он снял с доски у себя за спиной ключ, подал мне его и присовокупил, что господину Гмюнду срочно понадобилось отлучиться, но что это неважно и я могу идти к себе в комнату. Мне выделили синюю.

Он запер застекленные двери и повесил на них табличку с английской надписью back soon.[44]44

Скоро вернусь (англ.).

[Закрыть] Потом он помог мне с чемоданами. Лифт не работал. Мол, все стальные тросы оборвались, не выдержав веса господина Гмюнда. Мне понадобилось какое-то время, чтобы понять, что это шутка, но и потом я не проронил ни слова, поскольку он обидел достойного человека. Портье поставил чемоданы перед дверью и замер в ожидании. Когда я заверил его, что мне больше ничего не потребуется, он откланялся. Хорошо, что служащий оказался таким развязным, ведь в ином случае мне пришлось бы дать ему на чай, и я бы совершенно растерялся.

В апартаментах Гмюнда было приятно, не слишком жарко, в темноте холла бдительно подмигивал оранжевый глазок термостата. Я ощупью отыскал выключатель, и на кремовых стенах мягко засветились три двойных электрических подсвечника. Я доволок чемоданы до деревянной вешалки и положил на них рюкзак. Плаща Гмюнда и его трости я не заметил. Только стоявший в углу зонт намекал на то, что здесь кто-то живет. Холл сиял чистотой, на ковре приглушенно-зеленых тонов не было ни соринки. Мне показалось странным, что нигде нет никакой обуви, у такого богача, как Гмюнд, ее должна бы быть целая уйма. Возможно, все туфли находились в трех небольших шкафчиках возле противоположной стены. У меня просто руки зачесались – так захотелось заглянуть туда, но я сумел с собой справиться.

В холле были четыре двери: две слева, одна посередине, одна справа. Со времен прошлого визита мне помнилось, что в гостиную, куда меня пригласили, вела средняя. Тогда я повернулся к первой двери слева – за ней я ожидал увидеть синюю комнату. Я повернул ручку, открыл дверь и изумленно отступил. Там оказался узенький коридорчик, который, по всему судя, шел параллельно главному гостиничному коридору, располагавшемуся за толстой стеной. Здание было некогда жилой твердыней с башней в центре; в века барокко и классицизма тут появились одна за другой удобные комнаты и несколько галерей, постепенно превратившихся в коридоры. Да уж, когда стройка идет так медленно, немудрено, что могут возникнуть глухие, ни для чего не предназначенные уголки – такие, к примеру, как этот коридорчик. Длиной он был метров пять-шесть и упирался в закрытую дверь. Ширина его примерно равнялась ширине плеч, а цвет стен – красный – безумно раздражал.

Я подошел к двери в левой стене холла и открыл ее. Какой-то чулан… Нет, темная комната! В крохотной клетушке, где мог бы поместиться всего один человек, стоял столик на металлических ножках, а на нем – фотоувеличитель, обернутый игелитом. На жестяных полках я заметил пластмассовые ванночки, несколько лампочек, два будильника с секундными стрелками и стопки желтых, красных и серых картонных коробочек, скорее всего с фотобумагой. К стене была прикреплена узкая и необычайно глубокая эмалированная раковина, наверное, предназначенная специально для лабораторных целей. Она напоминала школьный ранец. Над раковиной торчал латунный водопроводный кран. Прямо под потолком, над полочками, чернел небольшой вентилятор. К столику был вплотную придвинут стул.

Я тихонько закрыл чулан и подошел к двери, за которой, как я был уверен, находилась парадная комната Гмюнда. Заглянул внутрь. Все как в прошлый раз. Клин света падал на густой белый ковер мягкий и густой ворс которого приятно ласкал ноги, обутые в тонкие туфли. Поодаль в сумраке виднелся журнальный столик, за которым я тогда ужинал; возле темного камина, у задней стены, стоял передвижной бар. Шторы на окнах были задернуты. Поначалу я решил дождаться возвращения хозяина в этой уютной обстановке, но потом передумал. Мне не хотелось произвести впечатление человека, который не может даже самостоятельно найти комнату, которую ему предоставили. Прунслик стал бы потешаться надо мной.

Я попытал счастья с последней дверью в холле, справа от входа. За ней скрывалось то, на что я и надеялся, – туалет. Эта комнатка тоже изумила меня – обилием всяческих приспособлений. Я сразу заметил, что сиденье на белом фарфоровом унитазе двуслойное: нижняя часть, сделанная из какого-то ценного дерева, возможно, из красного, была непривычно большой, на нее опускалось крохотное сиденьице, подобное тем, какими пользуются в семьях, где есть малыши. Оно тоже было деревянным, более светлым, скорее всего ореховым, предположил я. И оба прикрывала крышечка, совсем светлая, украшенная инкрустацией в виде шахматной доски из двух сортов древесины. С одной стороны унитаза в стену был вмонтирован радиоприемник, с другой висела стеклянная аптечка, полная бутылочек цветного стекла и малюсеньких беленьких металлических шкатулок.

Я вернулся в холл, полный решимости войти в дверь, которую открыл самой первой, и по красному коридору добраться до синей комнаты. Набравшись смелости, я шагнул внутрь. Очевидно, поначалу коридор служил гардеробной, потому что освещение там предусмотрено не было. Там вообще ничего не было, даже вешалок, даже крючков для одежды. Тканая красная обивка стен и потолка оказалась мягкой на ощупь. И я не нашел ни единого шва!

Я думал, мне хватит двух-трех шагов, чтобы дойти до двери в другом конце, но сделал их больше десяти. Чем дальше я продвигался, тем уже становился коридор. Мне даже пришлось повернуться боком и пригнуться: потолок здесь был ниже, чем у входа. Вот почему возникало впечатление, что коридорчик короткий! Тот, кто входил сюда из холла, предполагал здесь обычный оптический эффект перспективы, а между тем он смотрел внутрь постепенно уменьшающегося помещения.

В конце красной гардеробной стены оказались так близко друг к другу, что я, едва дыша, с трудом протиснулся между ними. Я коснулся рукой дверцы. Она была не больше люка вентиляционной шахты и не имела ручки. Примерно посередине я нащупал замочную скважину. Я надеялся, что дверь не заперта. Если за ней окажется синяя комната, то мое дело в шляпе. Если нет, мне придется вернуться назад и подождать хозяина в гостиной.

Заперто не было. Дверь подалась с некоторым усилием – наверное, к ней была прикреплена тугая пружина. Я нагнулся, нырнул в темноту и упал с каких-то ступенек. Я их не разглядел, а нащупать ногой не догадался. Дверца располагалась над лесенкой, то есть выше, чем вход из холла. Значит, пол красного коридорчика шел несколько вверх, однако я этого не заметил.

Дверца захлопнулась за моей спиной, и я очутился в непроглядной тьме. Я не видел вообще ничего, даже руку, которую нарочно поднес вплотную к лицу. Но скоро я осознал, что если темнота была абсолютной, то тишина – нет. Откуда-то доносился слабый шум. Я поднялся, пошарил руками по стенам рядом с лесенкой и мгновенно наткнулся на выключатель.

Темнота обернулась холлом, откуда я совсем недавно вступил в красный коридорчик. У меня закружилась голова, и рука опять метнулась к стене – на этот раз чтобы выключить свет. Мне точно снился кошмар: выйду откуда-нибудь, сделаю несколько шагов вперед и вернусь туда, откуда вышел.

Я погасил свет, глубоко вздохнул и зажег его снова. Нет, это был не тот, первый, холл, а другой, но очень на него похожий. Освещение, зеленый ковер и двери вокруг выглядели так же, но были и отличия. Возле меня в углу стояла вешалка, но зонтика я не заметил. В первом холле отсутствовали две ступеньки, с которых я свалился, но зато присутствовала дверь, ведущая в гостиничный коридор. Я прислонился к стене рядом с дверцей, в которую вошел, и с облегчением почувствовал, что стена прочная. В конце ее, в правом углу холла, где чернела небольшая ниша, виднелась еще одна дверь. Стена, перпендикулярная той, у которой стоял я, и упиравшаяся в нишу, имела две двери, и противоположная мне – тоже. Считая дверцу в красный коридорчик, всего их тут было шесть.

Я решил идти против часовой стрелки. Первой на моем пути оказалась ниша. Я обнаружил, что дверь в ней ведет в погруженную в полумрак гостиную с белым ковром. Значит, я ее попросту не заметил. С того места, где я лакомился яствами Гмюнда, невозможно было увидеть, что комната, внутренняя стена которой описывает добрую четверть окружности центральной башни здания, имеет еще один выход.

Я перешел к первой двери слева. Она ничем не отличалась от прочих, однако я почему-то понял, что сначала надо постучать, хотя и был уверен, что комната за ней пуста. Помещение оказалось разделенным надвое: передняя часть была отделена от задней не достигавшей потолка перегородкой и раздвинутыми тяжелыми, наверное, бархатными портьерами, в середине перехваченными светлыми шнурами с кистями. На ткани играли красноватые отблески света, падавшего из холла. Сзади, под окном, стояла двуспальная кровать, рядом был ночной столик со стопкой книг. Белые страницы раскрытых томиков сияли и на углу письменного стола, выглядывавшего из-за портьер. Окно выходило в темный гостиничный двор, все здесь тонуло в сумраке. В передней же части, помимо ломберного столика, кресла, старомодной вешалки и застекленного шкафа, в котором теснились книжные корешки, я заметил слева в стене очертания двери. В комнате ощущался слабый аромат табака. И еще кое-что. Тот шум, что единственный нарушал гробовую тишину старинных помещений, здесь усилился. В эту комнату, которая несомненно принадлежала рыцарю из Любека, я вступить не осмелился и неслышно ретировался.

Я приблизился к следующей двери и приложил к ней ухо, потому что мне показалось, будто шипящий звук идет как раз оттуда. И не ошибся, но как только я в этом убедился, шум умолк. Меня испугало какое-то слабое, словно бы металлическое, позвякивание. Внутри кто-то есть? Потом что-то негромко стукнуло, что-то зашуршало, и опять воцарилась тишина.

Бежать я не собирался: не настолько я был напуган. Даже отважился слегка нажать на ручку. Там безусловно кто-то был, я понял это сразу, когда сквозь щель заметил свет и вдохнул влажный теплый воздух, насыщенный запахом, заставившим меня вспомнить об увядающих розах. Я чуть-чуть расширил щель и заглянул внутрь. Моим глазам представилась маленькая комнатка с четырьмя выходами: первая (то есть моя) дверь и та, что напротив, были приотворены, остальные две закрыты. Я мельком подумал, что правая должна вести в спальню Гмюнда, но мое внимание было приковано к дверям напротив. За их створкой виднелась часть освещенной ванной: кусочек раковины с большими латунными кранами, над ней – зеркало и сметанно-белые, с прожилками, маленькие кафельные плитки. А рядом… нечто поразительное. Гигантская деревянная лохань, пар из которой поднимался не к потолку, но к балдахину, крыше некоего турецкого шатра, сооруженного над лоханью, с тяжелыми ярко-алыми, слегка раздернутыми занавесями, украшенными извилистой белой полосой и длинной черной бахромой. Ванная комната владетельницы замка! Вот откуда доносился этот шум.

Но воду же должен был кто-то выключить. Я хотел уже уйти, решив, что тот, кто это сделал, находится в одной из комнат за закрытыми боковыми дверями; я совершенно не ожидал, что этот человек все еще в ванной. И тут перед умывальником внезапно появилась обнаженная женщина. Руки ее были подняты к волосам, темным и длинным: она закалывала их на затылке в узел. В зубах она держала шпильки и внимательно глядела на свое отражение. Я посетовал в душе, что зеркало такое маленькое, мне были видны лишь лоб да шея. Тяжелые груди походили на спелые груши, они были чуть светлее, чем кожа на руках. Я прильнул глазом к дверной щели, запечатлевая в памяти каждый изгиб этого красивого тела. Оно принадлежало Розете.

Я опустил взгляд ниже, к Розетиным ягодицам, шелковисто-гладким – за исключением тех мест, где на коже виднелись жировые ямочки. Бока девушки не сразу перетекали в крепкие бедра, но были заключены в какое-то странное нижнее белье… нечто маленькое и сдавливающее, блестящее, словно гладкий металл.

Девушка встала на цыпочки и оперлась телом о раковину. Раздался металлический звон, и в то же мгновение на боку у нее закачался крохотный, замысловатой формы висячий замочек, он походил на герб, и из его середки на меня черно щерилась изогнутая замочная скважина. Прежде чем двери ванной закрылись, я заметил в зеркале встревоженные глаза Розеты.

Я отвернулся от двери в ванную комнату и попытался сориентироваться. Оставались лишь двери в стене, противоположной выходу из красного коридорчика, последняя возможность проникнуть в синюю комнату. На долгие раздумья времени не хватало, я должен был спрятаться до того, как Розета пойдет искать человека, который за ней подглядывал. Я не сомневался, что она меня не узнала, но если я буду по-прежнему тут торчать… Я схватился за ручку ближайшей двери. Еще одна неосвещенная передняя. Я скользнул туда и прикрыл за собой дверь. Локтем я нащупал выключатель и нажал на него.

Здесь все было совсем иначе. Направо располагалась ванная, а прямо напротив входа – комната, в которой царил жуткий беспорядок. Помещение переполняло столько мебели, что умение его обитателя как-то сюда втискиваться казалось удивительным. У меня возникли ассоциации с театральной сценой. Посередине стояли два шкафа, повернутые друг к дружке задними стенками. Вокруг теснились разнообразные стулья, столики, табуреты и подставки под цветы, а еще я заметил железную решетку, в которой распознал средневековую жаровню для обогревания воздуха, обшарпанное пианино и две античные статуи в натуральную величину – на постаментах, гипсовые. Безголовый мужской торс служил вешалкой, на его руках и плечах висели жилеты, пиджаки и темные демисезонные пальто. На шею женского торса, у которого рук не было, нацепили целую охапку пестрых галстуков. Одежда валялась и на полу – ношеная и совершенно новая, многие рубашки даже не были извлечены из целлофановых упаковок.

Хотя в этом кавардаке совершенно отсутствовал порядок, в нем все же можно было жить. Я обратил внимание, что предметы мебели располагались таким образом, что между ними оставались узкие проходы, по которым при желании удалось бы пробраться в глубину помещения. Там, по моим предположениям, стояла кровать.

Я вернулся в переднюю и услышал, что в холле открыли дверь. Я знал, что это Розета. Наверняка она шла убедиться в том, что глаз, блестевший в щели полуотворенной двери, ей только померещился.

Выйти в холл я не мог, но мне подумалось, что единственные оставшиеся там двери могли вести лишь в синюю комнату. Я толкнул их и наконец-то увидел помещение, которое на неопределенное время должно было стать моим прибежищем.

Серый, металлического оттенка, потертый ковер, раскладной диван с потрепанной обивкой, аквамариновые шторы на окнах, стол, накрытый скатертью с провансальским узором, картинки, на которых были запечатлены пруды и заросли камыша, безвкусная лампа в форме лугового колокольчика. Синяя комната, не слишком красивая, скорее холодная, безличная и печальная, истинно гостиничная. Странно, но стоило мне закрыть за собой дверь и оставить Розету, Гмюнда и Прунслика на произвол судьбы в их заколдованных призрачных обиталищах, как я почувствовал себя дома.

XVI

Я вижу, как ты падаешь: летящая стрела не так грозна, как ты.

[Р.ВАЙНЕР]

Вечером я уснул на диване в чем был и проснулся только утром. Ночью кто-то принес в комнату мои вещи, так что я смог переодеться. В ванной, которую я делил с Прунсликом, я принял холодный душ. В гостиной на журнальном столике меня ожидала записка с приглашением спуститься к завтраку вниз, на первый этаж гостиницы.

В «Бувине» своей кухни не было, однако кормили тут по-королевски. Из трех накрытых столов два оставались незанятыми, а у последнего сидел мой хозяин в белой рубашке и пурпурном жилете; рядом с Гмюндом я увидел Розету и Прунслика. Розета была в штатском – в белой блузке и коричневой юбке, – а Прунслик по обыкновению в чем-то сине-сером. На лестнице я заколебался, стоит ли мне подходить к ним, но Гмюнд заметил меня и, приветливо улыбнувшись, жестом пригласил за свой стол.

Заказав у официанта кофе и дав себя уговорить на яйцо всмятку в специальной подставочке, я поблагодарил Гмюнда за то, что последний – в ущерб себе – предоставил мне кров. Я не преминул заметить, что едва не заплутался в его апартаментах, словно в лабиринте. Пока он извинялся за то, что у них с Раймондом внезапно возникли срочные дела, покончить с которыми им удалось лишь под утро, я краешком глаза разглядывал Розету. Она молчала, даже не поздоровалась со мной толком; лишь отщипывала да жевала кусочки рогалика. Прунслик перехватил мой любопытный взгляд и объяснил – не без ехидства в тонком скрипучем голосе, – что «красотуля опять села на диету». Она коротко и сердито посмотрела на него, но ничего не сказала. Прунслик добавил, что желает ей успеха, и поднял бокал портвейна – будто бы за ее здоровье. Это был весь его завтрак. Зато Гмюнд себе ни в чем не отказывал: он ел омлет, откусывая время от времени от ломтя хлеба, щедро намазанного маслом.

Я знал, что об этом лучше не упоминать, однако не утерпел и как бы между прочим сказал, что и понятия не имел о Розетином житье в гостинице. Я следил за реакцией, и она последовала немедленно: девушка так стиснула кулак, что почти раздавила свой рогалик, а потом спросила, с чего это я, собственно, взял, что она тут живет.

Я ответил – не без некоторой иронии, – что это всего лишь мои догадки, что я вполне могу ошибаться и что, возможно, она тут такой же временный обитатель, как и я. Розета заявила, что это ее дело, и прибавила: «Надеюсь, ты уже большой и сам сможешь найти свою ванную».

Тут в нашу беседу вмешался Гмюнд, который хотя и не подозревал, о чем идет речь, все же уловил в словах девушки упрек в мой адрес. Он поинтересовался, хорошо ли мне спалось на новом месте, и тогда я, к немалому удовольствию Прунслика, живописал свои блуждания по комнатам. Всем троим показался ужасно занимательным тот факт, что во второй холл я попал не через дверь в нише, а по красному коридорчику, где прежде помещалась гардеробная. Впрочем, они никак это не комментировали, а только обменялись многозначительными взглядами. О том, что я осматривал все остальные помещения и даже заглянул в некую ванную, я умолчал. Я захотел узнать, кого именно выселил из синей комнаты, но Гмюнд махнул рукой и сказал, что им с Раймондом не привыкать терпеть лишения… Фразу свою он не закончил и попросил, чтобы я не говорил полковнику обо всех обитателях гостиничного номера. Тут Прунслик вскочил со стула и замотал головой, точно вытряхивая воду из уха. Его смех резал, как кривой нож.

Гмюнд выписал мне за мою работу чек на сумму в несколько раз больше той, о какой я посмел бы заикнуться. Я знал, что сюда включена также плата за молчание, но принял его с благодарностью. Не отказался я и от бокала портвейна, предложенного мне Прунсликом. Когда он наливал его, темно-красный напиток пенился, как бьющая из раны кровь. Я выпил за здоровье всех троих и отвесил особый поклон Розете. Она еле заметно улыбнулась, однако в глазах, которые она упорно отводила от моих, была грусть. Вино оказалось дурманящим, оно замечательно врачевало растревоженную душу.

У Олеяржа день явно не задался: вид у него был измученный, из одного уха торчал белый платок, к другому он прижимал телефонную трубку. Нервно расхаживая по кабинету, полковник носил аппарат с собой. Он требовал каких-то результатов из лаборатории и, судя по всему, бранился с Тругом, который пока и не думал приступать к работе. Только после двух телефонных разговоров и срочного промывания уха (от этого зрелища мне едва не сделалось дурно) он наконец обратил внимание на меня. Заметив, как я, замерев, гляжу на него из углового кресла, полковник изумился так, что мне стало ясно: он совершенно позабыл, что я здесь уже битый час. Он безмолвно повернулся к столу, что-то взял оттуда и принес мне. Это была фотография, четвертая из той серии, что он демонстрировал в прошлый раз. Изображение, хотя и несколько смазанное, не оставило у меня сомнений в том, что именно я вижу.

То же грязное место, что и на предыдущих снимках, объектив развернут вправо, свет ярче, резкость наведена лучше – да уж, лучше некуда. На переднем плане лежало тело, явно без признаков жизни. Тело было мужское. Не Ржегоржа, потому что с ногами. Ноги торчали вперед, под углом к фотографу, так что туловище вместе с головой как бы убегало назад. Слева внизу ясно виднелись кроссовки и поношенные штанины. Наверное, совсем рядом помещался источник света, однако в кадре его не было. Судя по бледности луча и его наклону, а также по тому, на какой высоте от земли он располагался, мы решили, что это – автомобильная фара. Лицо мертвеца не попало в ее зону и терялось на сером фоне фотографии. И однако можно было понять, что лицо это совсем юное.

Со светом контрастировала темная клетчатая расстегнутая рубашка. Брюки с расстегнутой молнией были наполовину стащены. Обнаженный втянутый живот сиял жуткой белизной и напоминал рыбу, но рыбу пойманную и свежевыпотрошенную. Рана тянулась от ребер до лобковой кости. Как и в случае с ногами Ржегоржа, крови не было. Только на сей раз разрез выглядел ровным. В одном месте края раны расходились – чуть ниже пупка. В черной брюшной полости что-то металлически поблескивало. Нож, которым вспороли мальчика? Я был уверен, что это убийство. Трупы перед вскрытием раздевают.

Второй жертвы видно почти не было, она сливалась с темным фоном, взгляд падал на нее уже после того, как напитался ужасным зрелищем первого трупа. К стене, которая несомненно была стеной с предыдущих снимков, к ее растрескавшейся желтовато-серой поверхности, расцвеченной где-то синими пятнами, а где-то синими полосами, был прислонен черный круг, и по краям он в некоторых местах словно испускал золотые лучи – это были отблески источника света. Мне показались странными два обстоятельства: во-первых, свет на переднем плане был белым, а вовсе не желтым, а во-вторых, плоскость черного круга, не считая тех самых пяти-шести золотистых точек, полностью поглощала весь свет. На круге, словно марионетка, обвисла прикрепленная к нему фигурка: голова опущена на грудь, руки привязаны. Лица видно не было, но явственно просматривался какой-то небольшой цилиндрик, свисавший изо рта и казавшийся темным на фоне синей майки; он слегка напоминал сигару. Меня поразило, что штаны были такими же синими, как майка, – если не принимать во внимание нескольких более темных пятен на бедрах; верх и низ образовывали нечто вроде комбинезона, очень плотно прилегавшего к телу. Какая-то униформа?

Я не узнавал самого себя, своей натуры: при виде такого кошмарного зрелища во мне не проснулась жалость. Неужели я тоже стал жертвой злодеев? Не выпотрошили ли меня, вынув все чувства? Не затянули ли в тонкий комбинезон, который не пропускает внутрь жизнь? Нет, не может быть!

Скорее всего, ужаснуться страшной судьбе этих двоих мне помешала некая извращенная эстетика фотографии. Сцена из спектакля, снимок, пришпиленный к ватману стенгазеты. Да-да, вот как я это ощущал. Смерть в подобной аранжировке не может быть настоящей. Финал постановки наверняка обоснует ее необходимость и даже, возможно, прольет свет на появление двух оторванных ног, реявших на ветру над Вышеградом, а также и на удушение старухи, труп которой тот же самый ветер раскачивал под Нусельским мостом. Но достаточно ли этого, чтобы оправдать мое внезапно очерствевшее сердце?

Слова Олеяржа удивительным образом совпали с ходом моих размышлений.

– Забудем пока о фотографиях, мне они не более понятны, чем вам, однако я надеюсь, что ситуация изменится, когда снимки увеличат. Теперь же вот что: вы знали, что такое же анонимное письмо, как Загир, получил и Ржегорж? А возможно, и Пенделманова. Мы об этом и не подозревали, потому что они нам об анонимках не рассказывали, но когда Барнабаш на прошлой неделе получил подобное послание, капитан Юнек не поленился внимательно проверить все вещи Ржегоржа. И нашел анонимку в его письменном столе. Обыскать секретер Пенделмановой нам не удастся. Наследника у нее не было, поэтому новый владелец квартиры попросту выбросил все вещи прежней хозяйки. Бог ее знает, сколько таких посланий она получила. Скорее всего, она вообще не догадывалась, о чем там шла речь, и сразу отправляла их в мусорное ведро.

– В прошлый раз я предположил, что обе жертвы погибли из-за того, что занимались архитектурой. Вы приняли во внимание эту гипотезу?

– Что значит «я предположил»? – проворчал полковник. – Мы давно уже разрабатываем эту версию.

Я не возразил, только улыбнулся тихонечко в усы и стал с интересом слушать дальше.

– Это очень серьезная зацепка. Загира и Барнабаша мы охраняем еще тщательнее. Ни один из них не понимает, откуда могла взяться такая смертельная ненависть. Ни о каких врагах им, разумеется, ничего не известно, и на контакт с нами оба идут весьма неохотно. Два напыщенных болвана, один хуже другого. Барнабаш – богач и большая шишка, он принадлежит к числу влиятельнейших пражских застройщиков. С моими людьми он разговаривать отказывается и, несмотря на то что его жизни явно угрожает серьезнейшая опасность, ни за что не хочет впустить их в свой дом, который он выстроил для себя над Бертрамкой.[45]45

Бертрамка – старинная вилла, принадлежавшая семье чешского композитора Ф. К. Душека. Здесь жил В. А. Моцарт, когда приезжал в Прагу. Сейчас в здании расположен его музей.

[Закрыть] Знаете, откуда им приходится наблюдать за его виллой? Из садовой беседки. И с Загиром ничуть не легче. Иногда он, правда, соглашается нам помочь, но зато ночует всегда у разных женщин, так что уследить за ним почти немыслимо.

– А последние два мертвеца – они как сюда вписываются?

– А с чего вы взяли, что они сюда вписываются?

– Но вы же лично занимаетесь расследованием! Вы не стали поручать дело пражского маньяка-убийцы кому-нибудь другому. Так что я просто сложил один и один.

– Какая проницательность! Да, нечто вроде предчувствия не позволило мне отдать это дело в другие руки. Кроме того, фотографии получаю именно я… Надо учитывать и то, что приходят они одна за другой.

– Согласен. И еще: в прошлый раз я говорил вам о нарочитой театральности покушения на Загира и обоих убийств в Новом Городе – и вот теперь эти снимки. Они тоже по-театральному эффектны – я имею в виду и их композицию, и способ передачи вам. Вдруг они могут рассказать больше того, что мы видим невооруженным глазом? Они ведь такие нечеткие, размазанные и…

Тут он меня перебил:

– Я что, похож на дурака? Вот, глядите!

И он показал на экран компьютера, где все четыре фотографии были расположены так, что целиком занимали площадь монитора. Потом полковник увеличил отдельные детали в несколько раз. Но изображение лишь посветлело и поляризовалось, превратившись в скопище угловатых расплывшихся пятен. У меня даже глаза заболели.

– Вы рассуждаете правильно, – продолжал Олеярж уже более спокойным голосом, – но я на шаг опережаю вас. Компьютер нам сейчас, как и в большинстве других случаев, ни к чему, но разве мы не умеем работать с фотографиями по старинке? Как только я это получил, я тут же позвал Труга и велел ему увеличить снимки еще до обеда. Он спорил, упирался, говорил, что не успеет раньше, чем завтра, но я на него немного нажал. К счастью, я знаю, как заставить его быть покладистым. Когда-то он работал хирургом, но рука у него не всегда была уверенной. Тем большей уверенностью отличались его выступления на заседаниях партячейки. И вот однажды рука подвела его во время банальнейшей операции, и под ножом умер некий дипломат… Международной огласки история не получила. Труг превратился в патологоанатома. Прежде об этом говорить было нельзя, теперь же это ему просто невыгодно. И вы тоже станете помалкивать. Оригиналы снимков он вернул мне еще до вашего прихода, а увеличенные изображения принесет вот-вот. Возможно, это все ник чему, но попотеть ему придется. – И добавил с улыбкой на бескровных губах – словно бы про себя: – Пускай только попробует опять отнекиваться, мерзавец!

Однако дальнейшие замечания в адрес отсутствующего Труга потеряли всякий смысл, потому что в следующее мгновение злополучный доктор ворвался в кабинет и подал начальнику стопку фотографий. Волосы у него растрепались, усы стояли дыбом, на нахмуренном лбу и покрытом оспинами носу блестел пот. Доктор был в вельветовых брюках и твидовом пиджаке. Олеярж явно вызвал его как раз в тот момент, когда он собирался отправиться на лекцию.

– Лучше уже не будет, – проворчал патологоанатом вместо приветствия и закашлялся. Он без разрешения вытянул из кармана смятую пачку сигарет и закурил. Резко, нервно выпустил изо рта струю едкого дыма и положил сигаретную пачку на стол; на ней красовалась русская надпись. Тут только он заметил меня, и нос его брезгливо сморщился – как будто вонял я, а не он. Или ему не понравился мой лосьон после бритья с ароматом лилий? Впрочем, я тоже не обрадовался встрече. Труг, хотя и не страдавший, подобно Олеяржу, никакой ушной хворью, отчего-то вызывал во мне отвращение.

Фотографии лежали на столе веером, как карты. Они были еще мокрыми и отдавали химикалиями – я ощутил запах формальдегида и, кажется, белены, и слюна у меня во рту сразу стала горькой. Но это было ерундой по сравнению с тем ужасом, что глядел со снимков. От Труговых изображений веяло черной магией, и они были четкими – чересчур четкими. Они казались трехмерными и походили на оконца в реальный мир. Мы с Олеяржем пялились на них, превозмогая приступ сильнейшего страха, а проклятый доктор склонился над нами и обдавал нас своим серным дыханием.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.