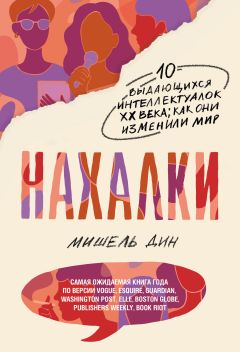

Текст книги "Нахалки"

Автор книги: Мишель Дин

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 23 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Мишель Дин

Нахалки

10 выдающихся интеллектуалок XX века: как они изменили мир

Посвящается всем, кто слышал в свой адрес совет не быть слишком умной.

Мишель Дин

Предисловие

О разных женщинах будет рассказано в этой книге, но у них у всех есть одна общая черта: каждую много раз называли нахалкой.

Разные были у них таланты, и писали они о разном, но все они умели писать незабываемо. Совершенно иным был бы мир без едких рассуждений Дороти Паркер об абсурдности ее жизни, без умения Ребекки Уэст пересказывать от первого лица половину мировой истории в одном путевом дневнике, без идей Ханны Арендт о тоталитаризме и книг Мэри Маккарти о причудах совести принцессы, живущей среди троллей, без рассуждений Зонтаг об интерпретации, без энергичных нападок Полин Кейл на кинематографистов, без скептического отношения Эфрон к феминизму или без составленного Ренатой Адлер каталога причуд власть имущих, без рассуждений Джанет Малкольм о капканах и плюшках в психоанализе и журналистике.

И еще поразительнее воспринимаются эти женщины, если вспомнить, что они добились успеха именно в двадцатом веке, не интересовавшемся мнением женщин о чем бы то ни было. Очень легко забыть, что хлесткие стихи Дороти Паркер появились в печати раньше, чем женщины вообще получили право голоса. Мы часто не задумываемся, что вторая волна феминизма поднялась уже после того, как Сьюзен Зонтаг стала иконой, написав «Заметки о кэмпе». Героини нашей книги бросили открытый вызов гендерным ожиданиям гораздо раньше, чем организованные феминистские движения изменили положение женщин к лучшему. Своим исключительным талантом эти женщины добились своего рода интеллектуального равенства с мужчинами, на что их современницы даже надеяться не могли.

Этот личный успех часто вызывал трения между ними и мейнстримом «феминизма». Одни героини этой книги называли себя феминистками, другие нет. Практически ни одной из них не нравилась идея быть активисткой; Ребекка Уэст, которая подошла к этому ближе всех, в итоге назвала суфражисток «восхитительно свирепыми и непростительно чопорными». Зонтаг написала эссе в защиту феминизма, а затем развернулась и набросилась на Адриенну Рич за «тупоумие» движения перед лицом критики. Даже Нора Эфрон признавалась, что усилия женщин организоваться на съезде Демократической партии 1972 года ей не слишком понравились.

Эту двойственность часто считали отказом от принадлежности к феминизму, и зачастую так оно и было. Все эти женщины были оппозиционными по духу; их не тянуло объединяться ни с кем. Начнем с того, что некоторые из них презирали друг друга: Маккарти было наплевать на Паркер, Зонтаг говорила то же самое о Маккарти, а Адлер, как известно, опубликовала такую разгромную статью о книге Кейл, что сожгла все мосты между собой и автором. С другой стороны, им не особенно нравилось само понятие «сестринства»: могу себе представить, как бы разнесла меня Ханна Арендт за сам факт рассуждений о ее работе в контексте ее женской природы.

Но при этом каждая из них – убедительный пример, показывающий, что женщины могут влиять на искусство, идеи и политику ничуть не меньше мужчин. Все успехи, достигнутые на этом фронте, достигнуты потому, что на чаше весов с женской стороны лежат весомые результаты многих женщин, в том числе – Арендт, Дидион и Малкольм. Осознавали они это или нет, но они проложили путь для тех, кто пойдет следом.

Я написала эту книгу потому, что их истории никогда не были известны – разве что в отдельных районах Нью– Йорка – настолько, насколько они заслуживают. Американскую литературу обычно периодизируют по работам писателей-мужчин: всех этих Хемингуэев и Фицджеральдов, Ротов, Беллоу и Сэлинджеров. Создается впечатление, будто писательницы того времени не создали ничего такого, что стоит помнить. Даже в более академических исследованиях по «интеллектуальной истории» принимается за общеизвестный факт, что в этой сфере доминировали мужчины. Так называемых нью-йоркских интеллектуалов середины двадцатого века часто определяют как чисто мужскую группу. Но мое исследование показало иное. Пусть мужчин было больше численно, но, если посчитать, кто больше написал запоминающихся книг, определяющих саму жизнь литературы, женщины никак не уступают мужчинам – а во многих случаях и превосходят.

В конце концов, есть ли голос, различимый сквозь века лучше, чем голос Паркер? Ее саркастический скрип слышен в каждой ее реплике. В политических и моральных вопросах – чей голос доносится дальше, чем Ханны Арендт? Каково было бы наше представление о культуре без Сьюзен Зонтаг? Что бы мы думали о кино, если бы Полин Кейл не открыла перед нами дверь на праздник популярного искусства? Чем дольше я глядела на сделанное этими женщинами, тем сильнее недоумевала: как можно смотреть на литературную и интеллектуальную историю двадцатого века и не видеть в центре ее женщин?

Не могу отделаться от мысли: это потому, что эти яркие, исключительные, талантливые, колючие женщины не очень были в свое время хвалимы. Чаще люди на их жало реагировали неоднозначно. Бродвейские продюсеры ненавидели Паркер и способствовали ее увольнению с поста театрального критика. Друзья Мэри Маккарти в Partisan Review обижались на пародии, которые она на них писала, считая ее надменной и недоброжелательной. Мужчины– кинематографисты осуждали Полин Кейл за недостаточную серьезность. (Ее до сих пор за это ругают.) Когда Джоан Дидион опубликовала свое знаменитое эссе о Центральной Калифорнии «Спящие сном золотым», в редакцию хлынули разгромные отзывы. Когда Джанет Малкольм заметила, что журналисты эксплуатируют тщеславие людей, о которых пишут, многие колумнисты бросились ее клеймить, чтобы не марала белые одежды журналистики.

Отчасти эта критика была обусловлена неприкрытым сексизмом. Отчасти – откровенной глупостью. Нередко – сочетанием этих двух факторов. Главное, с каким умным скепсисом реагировали наши героини на эти нападки – а это часто было очень забавно. Даже Ханна Арендт, бывало, закатывала глаза, глядя, с каким негодованием принимают ее «Эйхмана в Иерусалиме». Дидион однажды ответила несдержанному автору письма в редакцию простым «Во как!». Адлер обычно цитировала авторам писем их собственные слова, указывая на повторы и бессмыслицу.

Эта язвительность иногда становилась поводом не замечать этих женщин, считать «несерьезными». Ирония, сарказм, насмешки – средства неудачника, побочный продукт естественного скептицизма к общему мнению, свойственного человеку, к созданию этого мнения не допущенному. А я считаю, что тем попыткам изменения традиционных представлений, в которых есть этот мотив, стоит уделять внимание. Мнение человека, не принадлежащего к большинству, всегда имеет ценность. В данном случае это означает не быть мужчиной, но бывает, что это значит не быть белым, не принадлежать к высшему классу, не быть выпускником «правильной» школы.

Нельзя сказать, что эти женщины были правы всегда и во всем, но достаточно того, что они были. Это и есть главная мысль этой книги: проделанная ими работа – достаточная причина уделить им внимание.

Был у меня и еще один мотив, определивший, какие именно вопросы об этих женщинах меня интересуют. Для молодой женщины с определенными запросами эти истории могут быть полезны: очень важно знать, что, как бы ни был вездесущ сексизм, есть способы с ним справиться.

Так что, когда я спрашиваю, что сделало этих женщин такими, какими они были – остроумными полемистками, умеющими и справляться с помехами, создаваемыми мужчинами, и пользоваться мужской помощью, подверженными ошибкам, но не сводящимися к ошибкам, а более всего – абсолютно незабываемыми, – я это делаю по одной простой причине: даже сейчас, когда на свете есть феминизм, нам все равно нужно больше таких женщин.

Глава 1

Паркер

Дороти Паркер, впоследствии ставшая для многих путеводной звездой, в девятнадцать лет была вынуждена пойти работать, хотя не это намечалось для нее с рождения.

Родилась она в тысяча восемьсот девяносто третьем году в семье процветающего торговца мехом. Ее семья носила фамилию Ротшильд – не из тех Ротшильдов, не уставала она напоминать во всех интервью. Тем не менее это была семья респектабельных нью-йоркских евреев, которым хватало средств проводить отпуск на пляжах Нью-Джерси и жить в большой квартире на Манхэттене, в Верхнем Вест-Сайде. Но зимой тысяча девятьсот тринадцатого года у Дороти умер отец, сокрушенный смертью двух жен и брата, утонувшего на «Титанике». Детям он не оставил практически ничего.

Дороти тогда-еще-Ротшильд не ждала спасительная свадьба. Сколько-нибудь серьезного образования у нее тоже не было. Она даже не закончила школу – да и вообще женщины ее круга учились не для работы. Курсы секретарш, которые к середине века дадут женщинам среднего класса возможность самим зарабатывать на жизнь, еще только возникали. Паркер пришлось заняться единственным знакомым делом, которое могло быстро принести доход: она умела играть на фортепиано, а по всему Манхэттену начали появляться школы танцев. Паркер любила рассказывать, что иногда даже показывала ученикам новые, слегка скандальные танцы в стиле регтайм – «индюшачий шаг», «медведь гризли». Историю об этом, как вспоминал один ее друг, она всегда заканчивала шуткой, что среди ее выпускников даже индюки отлично притворялись медведями.

История хорошая, но почти наверняка выдумана. Никто из друзей или современников не упоминает, чтобы она вообще отходила от инструмента, не говоря уже о танцах. Возможно, она просто аплодировала ученикам. Может быть, необходимость зарабатывать музыкой портила ей все удовольствие – как позже произойдет с писательством. А еще может быть, что Паркер преувеличивала для смеха, потому что с самого начала юмор был для нее убежищем. Пройдет время, и Дороти Ротшильд благодаря своим шуткам станет легендарной «миссис Паркер» – своеобразным олицетворением веселья и отдыха. Вот она, миссис Паркер, – с вечным своим коктейлем в руке, отпускающая шуточки посильнее гранат.

Но за шумом и блеском вечеринки часто скрываются горе и разочарование – и то же самое можно сказать о жизни самой Паркер.

Истории, так покоряющие слушателей, были своего рода статуэтками, вырезанными из страшного опыта и выставленными в виде смешных безделушек. А за жизнерадостной картинкой – Паркер наигрывает на пианино, а вокруг танцуют под музыку – скрывались гнев и страдание. Паркер готова была рассказывать, что начала жизнь без гроша в кармане, потому что выбраться из такой дыры своими силами – определенный героизм. Но она гораздо реже говорила о матери, которая умерла, когда Дороти было пять лет, или о появившейся почти сразу ненавистной мачехе. Что в пятнадцать ей пришлось уйти из школы ради ухода за больным и выживающим из ума отцом, она тоже упоминать не любила. Лишь через пять лет его смерть разжала челюсти этого капкана.

Позднее, в рассказе «Чудесный Старый Джентльмен», она описала это состояние, приписав его вымышленному персонажу:

Не было смысла собираться у постели Старого Джентльмена – он никого не узнал бы. Он уже почти год никого не узнавал и путал имена, серьезно и вежливо расспрашивая посетителей о здоровье чужих мужей, жен или детей.

Паркер нравилось представлять смерть отца как трагедию и ронять скупые замечания, что пришлось самой о себе заботиться: «Денег-то не было». Но когда Паркер впервые превратила тяжелый опыт в хороший рассказ, выяснилось, что необходимость искать работу была на самом деле благом. Выяснилось, что ее дар – отфильтровывать из сложных эмоций осадок остроумия, содержащий лишь намек на горечь исходного материала.

После этого опыта Паркер явно решила считать любые удачи случайностью. Писать профессионально она, по ее словам, тоже начала случайно – «понимаете, деньги нужны были», – но это не вся правда. Стихи она сочиняла с самого детства, хотя неясно, с какого именно возраста. Паркер не из тех, кто ведет дневники, и после нее практически не осталось документов. Один из ее биографов смог заполучить несколько детских записок отцу, и в них уже слышен голос будущего писателя. «Говорят, что, если твои тексты начинают подниматься, это обнадеживает, – написала она ему однажды, намекая на наклон своего почерка. И добавила (что стало потом ее фирменным приемом) замечание– спойлер: – Даже безнадежных».

Талант иногда бывает вроде аварии: выбирает человека наугад и вдруг переделывает его жизнь так, как ему и присниться не могло. Вот так и превращение Дороти Паркер в писательницу произошло в результате внезапного события совершенно определенного рода.

Человеком, который впервые дал Паркер шанс войти в профессию, был некто Фрэнк Крауниншилд. В четырнадцатом году он вытащил ее из папки самотека. Может быть, увидел в ней что-то от себя – дух противоречия, вероятно. Хотя Крауниншилду уже было за сорок и он происходил из «бостонских браминов» [1]1

«Бостонские брамины» (англ. Boston Brahmins) – специфическая социальная прослойка Бостона, восходящая к первым колонистам Новой Англии, для которой характерен замкнутый, квазиаристократический образ жизни. – Здесь и далее, если не указано иное, примеч. переводчика.

[Закрыть], на типичного ньюйоркца из высшего общества он не походил. В браке Крауниншилд не состоял никогда – возможно, потому, что был геем (хотя убедительных подтверждений этому нет). Всем интересующимся он объяснял, что его жизнь посвящена несчастному брату, пристрастившемуся к наркотикам. В городе его знали как мастера розыгрышей и руководителя возобновленного журнала Vanity Fair – издательство Condé Nast наняло Крауниншилда как раз для того, чтобы воссоздать журнал в новом качестве.

Американские журналы тогда только появлялись. Как-то существовали Harper’s и Atlantic Monthly, но еще не было New Yorker и мало кто задумывался об аудитории более космополитичной, чем «Старая дама из Дюбюка» [2]2

Непереводимый каламбур: слово cosmopolitan, означающее «космополитический», одновременно является названием известнейшего женского журнала со своей читательской аудиторией, никак не сводящейся к провинциальным старушкам. – Примеч. ред.

[Закрыть]. Эдвард Бернейс, племянник Фрейда, которого часто называют отцом– основателем PR, начал свою деятельность осенью тринадцатого года. Рекламодатели только начинали осознавать, какую власть могут приобрести в стране.

Имея так мало образцов для подражания, Vanity Fair Крауниншилда стал во многом похож на своего редактора, едкого и непочтительного, особенно в отношении очень богатых. Что-то – может быть, страдания брата, а может быть, тот очевидный факт, что у семьи Крауниншилда всегда было больше престижа, чем денег, – выработало у него критическое отношение к людям состоятельным. Но он не выжигал их каленым железом социальной критики – он хлестал насмешкой. Даже его редакторское предисловие к первому выпуску преобразованного журнала было исполнено сарказма:

Наше отношение к женщинам будет исполнено благородного и миссионерского духа. Мы сделаем то, чего не делал раньше ни один американский журнал: мы будем обращаться к их интеллекту. Мы осмелились предположить, что им в лучшие их моменты доступна какая-то мозговая деятельность; мы даже решились поверить, что именно они вносят наиболее оригинальный, в высшей степени захватывающий и стимулирующий вклад в современную литературу. Таким образом, мы объявляем себя решительными и фанатичными феминистами.

Ирония того типа, который легко обратить против нее же самой и запутаться: это насмешка над феминизмом – понятием по тем временам все еще относительно новым? Или насмешка на службе феминизма? Или просто себе юмор без политического смысла? Мне кажется, все сразу. Одно из величайших удовольствий от иронии – смотреть, как она преломляется в разных направлениях. И хотя бы в некоторых из этих направлений открывался путь для женщин. В четырнадцатом году, когда вышел этот номер, женщины даже не имели права голоса. Но Крауниншилду с его любовью к рискованному юмору были нужны авторы с нестандартными взглядами, люди, не вмещающиеся в рамки общепринятого.

И многие из таких авторов оказались при этом женщинами. Энн О’Хейган, суфражистка, писала о предполагаемой богемности Гринвич-Виллидж. Невозможно было представить себе журнал без Клары Тис, авангардного иллюстратора, которая любила утверждать, что была первой женщиной со стрижкой боб. Марджори Хиллис, которая к тридцатым годам стала в глазах всех женщин олицетворением самостоятельности, также публиковалась в Vanity Fair на заре его существования.

Паркер предстояло стать голосом журнала, но для этого понадобилось время. Взгляд Крауниншилда привлекло присланное ею юмористическое стихотворение. Оно называется «На любой веранде», и его девять строф представляют собой словно бы нечаянно подслушанные реплики; идея заключалась в том, что их можно было услышать на «любой веранде», принадлежавшей зажиточным, но не слишком эрудированным людям. Стихотворение, написанное в стиле начала двадцатого века о моральных предубеждениях этого времени, вряд ли будет интересно современному читателю. Но в нем уже заметны следы будущей Паркер: язвительное отношение к накладываемым «женственностью» ограничениям; неприязнь к тем, кто говорит лишь вычитанными или услышанными штампами:

Плохою женщиной ее не назову:

Она не аморальна, милочка, а внеморальна…

Бедняжка вряд ли замуж выйдет:

Она уже говорит о карьере…

Крауниншилда стихотворение зацепило. Он заплатил за него то ли пять, то ли десять, то ли двенадцать долларов. (Во всех пересказах суммы различны.) Этот небольшой успех придал Паркер храбрости попросить его о работе. Поначалу он не смог найти ей место в самом Vanity Fair, поэтому пристроил ее в Vogue.

Сочетание Паркер и Vogue оказалось не слишком удачным. Vogue тысяча девятьсот шестнадцатого года был чопорным журналом для элегантных женщин и печатал чопорные и элегантные материалы. Паркер никогда особенно не интересовалась модой, а работа в этом журнале требовала от нее страсти, почти религиозного отношения к вопросам преимуществ одной ткани перед другой или к проблеме длины подола. С первых дней в журнале она никак не могла полностью в это вложиться. Позже она пыталась изложить воспоминания об этом вежливо. Но не смогла скрыть, что коллегам от ее острого языка доставалось не меньше, чем всем прочим. Паркер рассказала Paris Review, что женщины в Vogue были «простыми… без шика». Ее похвальные отзывы о них были как минимум вдвое короче оскорбительных:

Это были порядочные и милые женщины – я таких милых ни до, ни после не видела, – но делать такой журнал просто не были способны. Они носили забавные шляпки, а на страницах своего журнала лепили с нуля из моделей (здоровых крепких девок) – изысканных миленьких куколок.

На Vogue давили требования становящейся на крыло индустрии – производства готового платья. Эта отрасль потакала вкусам клиентов, а потому стремилась к тому, чтобы вкусы эти были тривиальными. Даже в этот ранний период каждая статья в журнале лоснилась маркетинговым глянцем, каждый выпуск напоминал модный каталог. И Паркер с достойным восхищения язвительным предвидением – пройдет еще более полувека, прежде чем женщины восстанут против обязательности платьев, – каждым своим действием подрывала идею, будто красивый наряд есть вершина женского развития.

Будем все же справедливы к Vogue: от пары лет бултыхания в теме, которую Паркер явно считала ниже своего достоинства, ее остроумие приобрело дополнительную едкость. Автор «Любой веранды» лупила пером, как молотом. Заточение в Vogue отточило в ней хитрость и утонченность. Когда, например, ей поручили сочинять подписи к модным иллюстрациям, выполненным пером и тушью, которые занимали на страницах Vogue главное место, она работала практически хирургической иглой. Вероятно, это занятие казалось ей неописуемо глупым, но остроумие приходилось пускать в ход очень тонко, чтобы главный редактор не смог уловить даже намека на высокомерие Паркер по отношению к читательницам. Эта филигранная работа привела к некоторым по-настоящему блестящим подписям – таким, как знаменитая «краткость – душа женского белья». Другие высмеивали ухищрения, которых требовала мода, еще тоньше:

Есть только одна вещь, захватывающая как первый роман, – это первый корсет. Они оба дают одинаково восхитительное чувство собственной важности. Этот корсет придаст вашему стану прямоту и прочность талии двенадцатилетней девушки.

Редакторы все же что-то замечали. Некоторые из подписей Паркер приходилось переписывать, поскольку сквозь текст слишком отчетливо просвечивала издевка. И хотя манеры Паркер были, по-видимому, безупречны, хладнокровная Эдна Вулман Чейз, главный редактор Vogue, в мемуарах назвала Паркер «сладкой, как патока, но едкой, как уксус». Важно, что Чейз еще заметила: жало Паркер замаскировано слоем меда. Это перекликается с описанием молодой Паркер, которое оставил ее друг более позднего времени, театральный критик Александр Вулкотт: «Странная смесь Малышки Нелл и леди Макбет».

В те первые годы работы Паркер просто фонтанировала текстами. Она писала для Vanity Fair почти так же часто, как и для Vogue, явно рассчитывая на работу в первом. Просто в Vanity Fair было куда больше места для легких, сатирических и часто незабываемых стихов, которые Паркер, казалось, была способна писать непрерывно. Она вновь и вновь возвращалась к форме, которую называла «песнями ненависти», – шуточным стихам, где мишенью могло быть все, от женщин до собак. Среди этих стихов были забавные, но в основном это было просто ворчание, и его резкость могла царапать слух. Лучше стало, когда она получила возможность раскрывать свой талант в более объемной форме – в статьях. Ее едкое остроумие лучше проявлялось, когда смешной сюжет обтачивался медленно и постепенно. И скука, которую она испытывала, также придавала создаваемым вещам утонченную остроту.

В ноябрьском выпуске Vanity Fair шестнадцатого года Паркер объяснила свое одиночество в заметке «Почему я не вышла замуж». Это была пародийная история организованных свиданий в Нью-Йорке, таких же, видимо, безнадежных в эпоху Паркер, как и сейчас. Типы мужчин, которых встречала одинокая женщина, она описала в терминах, актуальных и сейчас. Вот Ральф, милый человек с неумолимой заботливостью: «Я увидела себя в окружении армии накидок и диванных подушек… увидела себя членом Общества противников женского избирательного права». Максимилиан, представитель богемы с левыми убеждениями: «Слово „Искусство” он произносил с большой буквы». Джим, успешно развивающийся бизнесмен: «В списке его привязанностей я находилась на третьем месте: на первом и втором были Хейг и Хейг [3]3

Haig and Haig – марка виски.

[Закрыть], а затем уже я».

А тем временем в июльском номере Vogue за семнадцатый год был опубликован рассказ «Осквернение интерьера». В нем был описан визит в странный дом, обставленный неким (вероятно, вымышленным) Алистером Сен-Клу (визит, вероятно, тоже был вымышленным). Одна комната, рассказывают нам, была убрана пурпурным атласом, пол накрыт черным ковром, и далеко друг от друга стояли стулья, вероятно, оставшиеся со времен инквизиции.

Ничего больше в комнате не было, если не считать конторки черного дерева, на которой лежала одинокая книга в ярко-алом переплете. Я взглянула на название: это был «Декамерон».

«Что это за комната?» – спросила я.

«Это библиотека», – гордо ответил Алистер.

Она постоянно совершенствовалась, отрабатывая силу ударных строк, точнее поражая цели. Талант ее был очевиден с самого начала; нужно было овладеть ремеслом. Кажется, еще нужна была явная цель – добиваться восхищения и внимания Крауниншилда. В первые годы своей карьеры Паркер работала продуктивнее, чем во все последующие. Дисциплина, необходимая, чтобы обеспечивать себя – от чего она не отказалась даже когда вышла замуж за Эдвина Понда Паркера – второго весной семнадцатого года, – была ей по нутру.

Человек, давший миссис Паркер это имя, был молодым белокурым биржевым маклером компании «Пейн Вебер», происходил из хорошей коннектикутской семьи, но, как и в случае с Дороти Ротшильд, его фамилия подразумевала больше денег, чем на самом деле у него было. Эдди – как все его звали – известен нам более через призму впечатлений других людей, чем по его собственным рассказам. Но очевидно, что с самого начала он был забулдыгой и бонвиваном – в чем превосходил свою невесту: до встречи с ним Паркер была трезвенницей. За время брака Эдди пристрастил ее к джину.

«От начала до конца процесс женитьбы для жениха печален, – отмечала Паркер в статье, которую написала после собственной свадьбы в семнадцатом году. – С первых аккордов свадебного марша до начала медового месяца жених пребывает в тумане забвения». И хотя, судя по всему, она любила Эдди, в основном она держала его в тумане. Америка вступила в Первую мировую войну через несколько месяцев после их свадьбы, Эдди записался в армию, отправился на обучение, а потом на фронт. Там он, видимо, вдобавок к алкоголизму подсел еще и на морфий.

Из-за этих своих проблем Эдди Паркер в истории своей жены присутствовал лишь как призрак, изредка появляясь с ней на вечеринках. Иногда она упоминала его в забавных рассказах и даже пыталась передать, что ее к нему привлекло.

В восемнадцатом году Крауниншилд наконец смог заполучить Паркер в Vanity Fair, и сделал это потому, что его заинтересовала ее проза. С момента возобновления журнала театральным критиком в нем был П. Г. Вудхауз, но он уволился. Крауниншилд предложил его работу Паркер. Она никогда не писала ни слова о театре, но Vanity Fair очень важно было иметь своего театрального критика. В начале двадцатого века светские люди, имеющие вес в обществе, весьма интересовались театральными рецензиями. Кинематограф еще даже не начал по-настоящему набирать популярность; истинных звезд создавал и взращивал театр. К театральному критику прислушивались люди с деньгами и положением; он мог на них влиять, играть с ними, пристально изучать – но они могли и оскорбиться, если что.

Может быть, поэтому были так робки первые рецензии Паркер. Уверенная поступь ее юмористических заметок вдруг засбоила. Первые колонки читались как нервозная болтовня неуверенного в себе человека, в них почти не было описаний самого спектакля. А первая рецензия, опубликованная в апреле восемнадцатого года, свелась к длительной жалобе на зрителя, который почти весь спектакль искал свою перчатку. Статья заканчивается внезапно: «А, вот ты где!»

Уверенность пришла, но постепенно. Длинные подводки стали надежно перемежаться ударными фразами. Замечания Паркер тоже стали более меткими. В четвертой колонке она жаловалась на «собачью жизнь» театрального критика: ему часто хочется написать рецензию на спектакль, который к выходу журнала уже будет с репертуара снят. В пятой колонке она набросилась на любовь театра к атрибутам войны: «И действительно: как одевать танцовщиц, если не в цвета флагов союзников?» Ее остроты постепенно вернули себе присущую им ранее элегантность. «Очень хотелось бы, чтобы он [Ибсен] время от времени позволял дамам выпить сулемы, или открыть газ, или сделать хоть что-нибудь тихо и аккуратно, где-нибудь за углом», – жаловалась она на неизбежные выстрелы в постановке «Гедды Габлер».

Еще Паркер стала писать уверенней потому, что в Vanity Fair, как выяснилось, она писала для друзей. И Крауниншилд, и другие редакторы ее понимали. Юмор может существовать лишь в среде, где есть взаимопонимание. Даже выйти за границы допустимого шутка может лишь тогда, когда есть общее понимание этих границ рассказчиком и слушателями. И Паркер почти всегда могла рассчитывать на поддержку и одобрение от круга близких друзей и конфидентов. Почти все они были мужчинами. Особенно важна для нее была поддержка двух коллег по Vanity Fair: одним из них был Роберт Бенчли, бесцеремонный журналист, взятый в Vanity Fair ответственным редактором вскоре после перехода туда Паркер. Вторым был Роберт Шервуд, человек несколько более вежливый и спокойный, но за его сдержанностью скрывалось не менее разрушительное чувство юмора. Эти трое неразлучных были в редакции Vanity Fair постоянными возмутителями спокойствия.

Они сами писали – во всех смыслах слова – свою историю. «Должна сказать, – гораздо позже признавалась Паркер с неприкрытым ехидным самодовольством, – что вели мы себя совершенно отвратительно». Постоянно устраивали розыгрыши, особенно такие, которые подкалывали начальство. Известна история, как Паркер подписалась на профессиональный журнал похоронщиков – им с Бенчли нравился черный юмор. Еще им нравилось, как дергается Крауниншилд, проходя мимо стола Паркер и видя над ним вырезанную из этого журнала схему бальзамирования. С обеденного перерыва возвращались они поздно, отмазки за это придумывать ленились, а когда Крауниншилд уехал в командировку в Европу, в Condé Nast, распустились совсем. Они не были образцовыми сотрудниками.

Этот дух праздности естественным образом распространился на «Алгонкинский круглый стол» – легендарное собрание писателей и прочих гламурных бездельников, недолго встречавшихся в отеле «Алгонкин» в центре Манхэттена. Формально «Круглый стол» возник в порядке расслабухи в девятнадцатом году, когда театральный критик The New York Times Александр Вулкотт дал обед в честь своего возвращения с войны. Участникам так понравилось, что все договорились собираться и дальше. Репутация группы пережила ее краткое и эфемерное существование надолго. Первые упоминания «Круглого стола» в колонках светской хроники появляются в двадцать втором году, к двадцать третьему году возникли проблемы из-за антисемитских высказываний владельца отеля, и в двадцать пятом было объявлено, что «Круглый стол» более не существует.

Впоследствии Паркер стала относиться к «Круглому столу» неоднозначно – как практически ко всем своим успешным начинаниям. Она не была там, как иногда говорят, единственной женщиной: в собраниях «Круглого стола» участвовали журналистки – например, Рут Хейл и Джейн Грант, бывали писательницы, например, Эдна Фарбер. Но несомненно, что «Круглый стол» в первую очередь ассоциируется с Паркер, с ее манерой и голосом. Ее репутация затмила репутации бывших там мужчин, из которых сейчас практически никого уже не помнят. Так сочны были ее остроумные замечания, что именно их расхватывали на цитаты колумнисты светской хроники.

Испытывая от этого неловкость, Паркер иногда огрызалась на интервьюеров, поднимавших тему «Круглого стола». «Я бывала там нечасто, – говорила она. – Там было слишком дорого». Или небрежно отмахивалась: «Сборище шумных хвастунов; придумывали и днями выдерживали шутки, выжидая возможности блеснуть». Конечно, такие отзывы во многом давались под влиянием прессы, весьма скептически относившейся к претензиям «Круглого стола» на роль законодателя литературной моды. «Ни один [участник] не сделал в литературе ничего заметного, никто из них не написал хоть сколько-нибудь заметного стихотворения, – презрительно фыркал в двадцать четвертом году один обозреватель светской хроники. – Но держатся они как высшая раса по отношению к обычным умам».