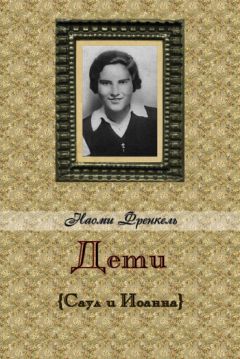

Текст книги "Дети"

Автор книги: Наоми Френкель

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 41 (всего у книги 44 страниц) [доступный отрывок для чтения: 14 страниц]

– Отстань от меня! Отстань!

– Что же ты хочешь здесь делать?

– Мечтать. Только мечтать.

– Ты романтичная девушка. Не умеешь жить, не умеешь наслаждаться.

– Ты необузданный парень. До каких пор ты будешь таким диким?

Может, она до сих пор видит в нем необузданного парня? Глаза его сузились, изучают, видят лишь того необузданного парня. Он тогда гонялся за наслаждениями, был легкомысленным, высмеивал всех и вся, плевал на все. Ирония в ее глазах напоминает ему снова все его грехи и слабости тех лет. Он для нее все тот же легко скользящий по жизни парень, в которого она не поверила и теперь не верит. Он двинулся к ней, она испуганно прижалась к печи, и руки ее – на холодных кафельных плитках.

– Ты должна мне поверить, Герда. Поверь мне! Неужели я всегда буду в твоих глазах тем шалопаем из дней нашей юности? Юность прошла, Герда. Дни изменились. Золотые кораблики больше не будут плыть по Шпрее. Оркестры больше не будут играть нам усыпляющие мелодии. Теперь корабли, плывущие по нашей реке, будут передавать боевые марши Гитлера. Закроемся в нашем доме на чужбине. Отделенные от всего мира, будем предаваться нашим мечтам. Теперь и я, Герда, чувствую себя способным к мечтаниям.

– У меня нет больше мечтаний, Гейнц.

– Это неправда. А если и правда, то я верну тебе твои мечты.

Тонкая улыбка на ее губах, со скрытым намеком на иронию. Потянулась в его объятия, но тело ее недвижно. Он поцеловал ее в сухие губы. И они безжизненны. Только потрясение в душе, что мужчина держит ее в объятиях и желает ее. Но и потрясение это не согревает больше ее сердце. Он берет ее голову в ладони и целует морщинки вокруг ее глаз.

– Эрвин просил тебя заботиться обо мне, – подозрительность пробуждает ее от дремы.

– Нет. Эрвин не просил меня заботиться о тебе. И я ничего ему не обещал.

– Ты жалеешь меня, Гейнц.

– Я люблю тебя, Герда.

Она видит искренность в его словах, глазах, на лице. В этом много жалости.

– Гейнц, – говорит она, и материнские нотки слышны в ее голосе, – оставь это.

– Все это ты – Герда. Все. Ты мой дом и на чужбине. Ты в моем доме – и все хорошее, и красивое, и чистое, что было у нас, – со мной, укрыто в моем доме. Ты, Герда, в эти страшные дни, для меня новое начало, новая жизнь.

– Новое начало? Новая жизнь?

– Да, Герда, да. Мы что, потерянное поколение? И всего-то нам по тридцать. Мы вовсе не потеряны! Есть продолжение! Продолжение, которое можно оживить. В углу закрученной портьеры – паук погружен в дремоту среди собственной паутины. Она поворачивает голову к портьере, и Гейнц видит полосу седины в ее волосах.

– Герда, если я тебя потеряю, для меня все будет потеряно. Все.

Не глядя на него, она отвечает с большой печалью:

– Не возлагай свои надежды на меня, Гейнц. Я ничего не могу тебе дать. Жизнь наша завершилась с нашей юностью. Эрвин всегда ожидал завершения юности, всегда говорил, что настоящая жизнь начинается со зрелостью. Это не осуществилось. На пороге зрелости решилась наша судьба. Зло в том, что уже в нашей юности определилось наше будущее. С чистотой нашей юности выросло чудовище, которое сейчас вырвалось наружу. Из наших надежд и мечтаний вырвалось на нас это чудовище, которое мы носили в себе, и оно растерзало все наши мечты. Эрвин растерзан. Меня растерзают. Тебя? Нет, тебя нет. Ты не должен быть растерзан этим чудовищем. Ты не участвовал в наших грезах, ты и не должен разделить нашу судьбу.

Она смолкла, и снова отвернула лицо к закрытым окнам.

– Герда, ты не должна брать на себя всю вину. В счет твоей жизни входит и твой сын, сын Эрвина. Лучше ему расти среди евреев. Только среди них он сможет познать глубину ужаса, в которой жил его отец в свои последние дни.

Печаль утончает свет ее глаз и лица. Но ни один мускул не вздрагивает на ее лице. Он отходит от нее шаг за шагом, пока не натыкается на стол и нащупывает чашку, которую она подала ему. Тяжкое молчание повисло в комнате. И вдруг – звук тяжелых шагов по ступенькам лестничного пролета. Лицо ее белеет. Он бросается к ней, и она поднимает руки, чтобы его остановить. Руки ее дрожат, и он останавливается. На лестничном пролете стук шагов и шум голосов. Шаги прекратились, голоса смолкли. Но страх не исчез из комнаты. Гейнц подымает жалюзи.

– Не открывай окно, – кричит Герда, – опусти жалюзи.

Около дома стоит телега с углем.

– Герда, это были шаги продавца угля.

– Да, он каждый день приходит в это время.

– И каждый день ты так пугаешься?

– В один из дней и они придут.

Он обнимает ее и целует в губы. Она раскрывает их и прижимается к нему лицом.

– Герда, – шепчет он, – Герда, как наша жизнь так запуталась! – Она обнимает его за шею, она ощущает его всего. Его руки охватывают ее как нечто, окутанное покровом.

– Только закрой жалюзи, Гейнц. Я прошу тебя.

Он опустил жалюзи и повернулся лицом к ней. Она стоит около кровати. На миг он замирает, как бы не веря, не понимая ее намерения. Но рука ее тянется к настольной лампе, и комната погружается в сумрак. Пол еще подрагивает от его быстрых шагов – и все смолкает. Даже звуки каплющего крана исчезают.

Руки его на ее теле спокойны. Ее белое лицо сливается с белизной подушки. Глаза смотрят на него, как бы желая принять Гейнца, чужого мужчину, и ту страсть, которая пронеслась над нею. Отворачивает голову, и глаза его следят за ее лицом, отвернувшимся к книге стихов на ночном столике. Медленно, с большой осторожностью он гладит ее тело, и губы его, погруженные в ее волосы, хотят вернуть ее лицо.

– Спасибо тебе, Гейнц, – шепчет она.

Он удивлен. Отнимает лицо от ее головы.

– Ты меня благодаришь? Ты – меня?

Она молчит, только прикрывает руками обнаженную грудь. Он тянет простыню, чтобы ее прикрыть.

– Гейнц, я прошу у тебя прощения, но мне необходимо, ужасно необходимо остаться одной, с самой собой.

Свет она включает, когда оба уже одеты.

– Я вернусь к тебе – увидеть тебя – говорит Гейнц.

– Нет, – отвечает Герда, – не возвращайся. Это опасно. За мной слежка. Я даже не еду проведать сына к моим родителям.

– Я не убегаю от опасностей, Герда.

– Ты ничем не можешь мне помочь. Ты...

– Еврей, – прерывает он ее, – я еврей, и ничем не могу тебе помочь. Еврей и лидер коммунистической партии, весьма нехорошее сочетание в наши дни.

Она протянула ему руку, он ухватился за нее, и глаза его вобрали в себя эту светловолосую женщину. Он любит ее, как часть своей жизни, как часть его личности, часть, которую он больше никогда не увидит.

Глава двадцать седьмая

Сестры Румпель вернулись командовать кухней в доме Леви. Альбиноски привыкли, что их приглашают в дни праздников и в дни горя. Сегодня они стоят перед Фридой в передней со смущенными лицами. Их голубые бледные глаза переходят от Фриды к двум старым чемоданам и возвращаются к ней. На одном из чемоданов – букет роз. Сестры складывают свои белые руки на белых передниках и спрашивают своими высокими голосами:

– Что приготовить сегодня на ужин?

– В каком смысле?

– В доме праздник или траур?

– Вы что, с ума сошли? Причем тут праздник или траур? Ничего не произошло. Обычный вечер обычного дня.

Альбиноски хлопают ресницами, моргают красными веками и крутят головы по сторонам. Сердитый тон Фриды не успокаивает их. Вообще-то, не было у них никакого сомнения, что их пригласили по поводу траура. Дни не добрые, и по мнению сестер Румпель, евреи должны быть в трауре. Дед выказывал для них признаки траура почти каждый день. Много раз проходил мимо них и даже ни разу не ущипнул за щеки. Потому и не было у них сомнений в отношении выбора блюд на ужин. Речь о блюдах для людей, лишенных аппетита. Простая курятина на воде. Немного зеленого гороха, немного риса, без особых приправ. Только они заправили курицу в кастрюлю, как в кухню вошел молодой мужчина с лицом, одновременно серьезным и праздничным. Вошел и объявил о госте, который придет к ужину. Только он вышел, входит Фрида, напевая про себя вполголоса, чего она обычно никогда не делает. Более того, обращается с радостью к старому садовнику:

– Принеси немного сосновых веток – украсить стол к ужину. Нет ни одного цветка в доме, а господин Филипп, который возвращается к нам, сегодня придет к ужину.

Сестры Румпель поторопились извлечь курицу из воды, спечь ее и добавить в избытке различных специй. Они еще говорят о том, что следует испечь пирог на десерт, как раздается звонок в дверь. Приехал дядя Альфред. Водитель, кипя от злости, тащит два тяжелых чемодана. Дело в том, что дядя обычно приезжал с одним портфелем. Встречая его, дед озадаченно смотрит на тяжелые чемоданы. Не хлопает, как обычно, сына по плечу и не гремит: «Отлично, что ты приехал, Альфред, когда ты возвращаешься?»

Нет. Дед молчал. Дядя Альфред стоял в передней, празднично сияя. В руках его роскошный букет роз. Никто не удивился розам. Дядя всегда появляется с букетом роз. В конце концов, он сын бабки, и поведение его безупречно. Но все удивились его лицу. Где его очки? Их нет. До этого момента никто не видел дядю Альфреда без очков. Глаза у него темные, и он все время моргает. Без очков лицо его выглядит жалким и печальным. И в этом причина, что взгляды всех обратились от цветов к его лицу, и букет был кинут на один из чемоданов. Увидели сестры-альбиноски все это, и решили отказаться от изготовления пирога. Но вдруг все перевернулось, дед стал веселым, вернулся к себе, хлопнул сына по плечу, и возвысил голос, как обычно:

– Ты выбросил очки? Отлично сделал, Альфред. Превосходно!

Лицо деда сияло. Сестры Румпель вовсе сбились с толку. Переводили взгляды от лица к лицу, считая по ним, как дети в игре с пуговицами – испечь пирог, не испечь.

Пока не пришли к Фриде и не спросили:

– Траур или праздник?

– А-а, да, конечно, – ответила Фрида, переводя взгляд с брошенного букета роз на гостей. Дала указание – приготовить обычный ужин.

Не прошло и часа, как приятный аромат свежеиспеченного пирога растекся по всему дому. В кабинете отца Бумба поднял голову, принюхался и сказал: сегодня в доме пекут пироги! И все домашние стали принюхиваться. Все, кроме Иоанны. В эти дни она все время находится в Движении.

Альфред сидит со всеми домашними в кресле покойного брата. Несмотря на сильную жару в кабинете, видно, что он еще не отошел от стужи, проникшей во все его члены. Лицо его бледно, губы дрожат, и весь он сжался в кресле. Все время моргает, трет веки, руки его все время не находят себе места. Дед, который только недавно похвалил Альфреда за то, что тот снял очки, теперь пристает к нему:

– Где твои очки, Альфред? Что ты с ними сделал?

Дядя опускает голову, пытаясь спрятать от деда свои больные глаза. Руки его шарят по столу и сжимают ножик из слоновой кости для вскрытия конвертов. Эдит сидит рядом с ним и видит, как руки его дрожат.

– Что случилось, дядя Альфред?

Снова он не отвечает, роняет ножик.

– Что-то случилось с вашими очками? – требует ответа Гейнц. – Расскажите, дядя Альфред.

– Разбились, – коротко отвечает дядя, и теперь губы его тоже дрожат.

Дрожание его губ видели все. Дрожание губ Зераха никто не видел. Они вздрогнули, когда дед повысил голос:

– Разбились? И это все? Ты расстроился из-за разбитых очков? Это на тебя похоже – выглядеть несчастным из-за пары разбитых очков.

– Пара разбитых очков, – бормочет Зерах и смотрит во все стороны, не услышал ли кто его бормотание. К счастью никто не слышал. Дед удивляет всех, как только он может удивлять. Извлекает из кармана пару очков и дает сыну. Гром небесный! Дед ненавидит очки, потому что они напоминают ему нос, на котором они были надеты, тестя, профессора анатомии, известного всем патологоанатома. Поэтому трупный запах возникает в ноздрях деда при виде очков. И вот, открылся позор! Лицо деда, в руках которого очки, смущено, и Бумба выходит из себя от большого волнения:

– Не давай ему еще, сначала надень их сам, дед! Мы хотим тебя видеть в очках. Правда, мы хотим видеть! Дед в очках, ура!

Уверенным воинским шагом дед шествует к сыну и дает ему очки. Он даже подкручивает усы впервые за последние несколько часов.

Дядя Альфред исполняет желание деда, но глаза его за стеклами усиленно моргают. Неудобно ему в очках деда.

–Прошу прощения, отец, действительно извиняюсь, но они мне не подходят.

– Гейнц, – приказывает дед, – поезжай сейчас же к оптику с твоим дядей. Пусть он подберет ему новые очки.

«Оптик?» Это слово заставляет Зераха вскочить с места, словно его имеют в виду. Моргает. Ему видятся темные разбитые очки оптика Залмана в городке, и разбились они здесь, в доме Леви, и комната наполнилась тайнами очков, как тогда, в детстве, рынок окружал его тайнами. Именно потому случилось то, что случилось.

– Езжайте к оптику Рунке у Потсдамской площади, – говорит дед, – скажите, что я вас послал. Мы с ним друзья. Он отличный оптик.

– Оптик Залман, – говорит Зерах, – отлично, отлично...

– Что ты сказал, Зерах? – удивляется дед. – О каком оптике ты говоришь? Мне такой не знаком. Ты его рекомендуешь?

– Извините. Это была просто оговорка.

– Поехали, дядя Альфред, – говорит Гейнц.

Но дядя не собирается ехать. Он укутал колени тигриной шкурой, ему все еще холодно, и он сплетает пальцы рук на письменном столе покойного брата.

– Спасибо, – улыбается он отцу и Гейнцу, и даже Зераху, и отрицательно качает головой.

– Езжай! – подгоняет его дед. – Скоро семь. Магазины закрываются.

– Спасибо, отец. Не хочу я сегодня выходить из дома. Не хочу, – решительно говорит дядя.

– Время близится к семи, – опускается Гейнц в кресло, которое заскрипело под ним.

– Семь? Филипп должен появиться в любую минуту.

– Филипп? – дед тоже опускается в кресло.

При упоминании имени Филиппа все задумываются, даже Бумба замолкает. Только лицо Эдит побледнело, и рука ее гладит шерстку Эсперанто. Не слышно обычного смеха кудрявых девиц. Уже несколько недель они не красятся, не пользуются украшениями и духами. Для кого? Друзья их частью сбежали из Германии, частью вообще перестали с ними встречаться. Теперь они перебегают глазами от Эдит к дверям, и обратно.

– Аполлона выпустили из тюрьмы, – говорит Инга, словно пытаясь удивить себя и всю семью.

– Мы видели его и говорили с ним, – добавляет Руфь.

– Что вы говорите! – удивлен дед.

– Да, он освобожден, дед. Просто открыли перед ним дверь камеры и выпустили.

– Говорил я вам, что не все так плохо, – говорит дед.

– И что он теперь будет делать? – спрашивает Гейнц.

– Приказали ему покинуть Германию в течение месяца.

– И куда он поедет?

– Он получил визу в Южную Америку, и очень доволен. Там неплохо певцам его жанра.

Фрида пересекает комнату в столовую. В руках у нее банка с зелеными сосновыми ветками. Проходит мимо Фердинанда, тот чихает.

– Ш-ш=ш! – выговаривает ему дед.

– Вы уже слышали? – говорит Фердинанд. – Наш друг, Шпац из Нюрнберга, тоже стал нацистом.

– Предупреждала я тебя: перестань говорить глупости, – говорит ему Руфь.

– Это не глупости, а правда. Везде огромные объявления о скором выходе в свет иллюстрированного альбома стихов...

– Какого альбома? – недовольно перебивает его дед.

– Альбома стихов поэта Бено и художника Вольдемара Шпаца о колоссальном шествии нацистов в Нюрнберг! – почти декламирует Фердинанд.

– Но Шпац нарисовал портрет нашего отца, – поднимает голову Эдит, и в голосе ее испуганные нотки. – Портрет отца написан рукой нациста!

– Снять портрет со стены! Вернуть его Шпацу! – говорят кудрявые девицы в один голос.

– Но это единственный портрет отца, который у нас есть, – с отчаянием в голосе говорит Эдит.

– Мы не можем оставить у нас портрет, подписанный именем нациста.

– Вы сильно преувеличиваете, – вмешивается Франц, – все, что касается нацистов, сильно вами преувеличено. Хотя они ненавидят евреев, но их нельзя сбрасывать со счетов. Даже доктор Вольф говорит, что...

– Мы не хотим знать, что говорит доктор Вольф, и что говоришь ты. Еще будешь рассказывать нам, как твой доктор, о великой эпохе Германии...

– Точно! Именно так!

– Дети, перестаньте ссориться! Франц еще ребенок. Не спорьте.

– Минуту, дети, пожалуйста, минуту, – слышен голос дяди Альфреда, и все успокаиваются. Руки его спокойны, и спина покоится на спинке стула, – я спрашиваю вас, дети, когда молодой художник из Нюрнберга рисовал портрет вашего отца, он уже был нацистом?

– Альфред, что за вопросы ты задаешь детям. Они что, могли привести нациста в наш дом, в дом их отца?

Руки Эдит замерли на платье, голова Эсперанто у нее на коленях.

– Он был добрым и прямодушным парнем, дядя Альфред. Да, он очень любил нашего отца, очень.

– Если так, дети, если он не был нацистом во время написания портрета вашего отца, нечего возвращать ему сейчас картину. Нет, дети, вы не должны этого делать. Если вы ему ее вернете, он ее уничтожит, чтобы стереть свое прошлое, когда он не был нацистом, а человеком добрым и прямодушным, и любил вашего отца. Сейчас он, быть может, хочет отречься от этой любви, но человек, отрекающийся от своего прошлого, потерян навсегда. Нет, дети, нельзя такое делать человеку, который был вашим другом. Придет день, и у него раскроются глаза. Если он тогда почувствует себя отсеченным от своих прошлых произведений, будущего у него не будет. Недолго он будет слепым, дети, ибо судьба людей искусства – видеть. А он истинный художник. Это видно по портрету вашего отца. Его глубокая и чистая душа художника проглядывает оттуда. Вам надо хранить для него его творение, дети, чтобы в будущем душа его очистилась. Придет день, и он предстанет перед портретом вашего отца, перед своим прошлым. Эта встреча излечит его от сделанных им ошибок. Будущее вашего друга в ваших руках.

– Дядя Альфред, – прерывает его Гейнц, – нам ли надо беспокоиться о предателях?

– Да, сын мой, да. В эти дни прямодушные люди должны быть праведниками.

– «Эти дни, эти дни». Альфред, чего столько говорить об «этих днях» – сердится дед, встает с кресла, чтобы угостить всех превосходными сигарами. Держит портсигар открытым. Все торопятся взять сигару, кроме дяди Альфреда, который никогда не курил.

В столовой звенит посуда, и готовятся к ужину. В доме принцессы, который стал клубом гитлеровской молодежи, орут громкоговорители и в этот вечер. Звуки песни рвутся с площади в закрытые окна:

Вздымайте знамена!

Плечом к плечу под развернутым флагом

Ударные роты идут спокойным, размеренным шагом!

Шесть раз раздается кукованье в передней, и Эдит смотрит на свои ручные часы. «Если придет, сначала будет трудно, потом привыкнем. Все будет в порядке. Должно быть в порядке». И рука ее возвращается на шерстку Эсперанто.

Золотые тяжелые часы дяди Альфреда висят на золотой цепочке, тянущейся через его живот. Наследство от деда профессора.

– Шесть! – провозглашает дядя. Но по лицу его, глазам и устам видно, что он намеревался сказать что-то совсем другое.

– Ну и что? Шесть так шесть, – сердится дед на сына. – Почему надо об этом столько говорить?

– Еще немного, и должен прийти Филипп, – говорит Гейнц, и это вовсе никого не успокаивает.

И тут дед ищет спасения у Зераха, это стало его привычкой в последнее время обращаться взглядом к лицу Зераха, всегда успокаивающему в моменты нервного напряжения. Но, Боже правый! Зерах сегодня не тот Зерах. Он мигает, сидя напротив дяди Альфреда, который тоже усиленно мигает, и ощущение такое, что они подмигивают один другому, и этого дед не может вынести: двое мужчин моргают в комнате! А он ощущает необходимость в разговоре по делу, которое успокоит все лица и глаза. И он говорит Бумбе:

– Дорогой мой, принеси мне носовой платок. Не беги. Иди медленно, чтобы не сломать ногу на ступеньках, медленно-медленно, дорогой.

Но теперь подмигивают друг другу дед и Бумба, ибо и Бумба может говорить по делу.

– Сколько времени мне оставаться снаружи, дед?

– До ужина, дорогой. На ужин принеси мне платок.

– И что я за это получу?

– Пять марок, дорогой, целых пять марок.

Бумба соглашается, и уже стоит у дверей, но Гейнц зовет его – вернуться.

– Иди-ка сюда, Бумба. Что это у тебя подвешено к поясу?

На поясе Бумбы висит длинный кинжал в кожаных ножнах.

– Ты что, Бумба? – Гейнц берется за кинжал. Голос его сердит.

– Такие кинжалы сейчас у всех, так почему не может быть у меня?

– Ты не как все, Бумба.

– Почему?

– Нечего тебе подражать нацистским подросткам. Ты еврейский мальчик. Сейчас же сними этот кинжал, ты меня слышишь?

– Нет. Я не хочу. Кинжал такой прекрасный. Я хочу его. Что такого, если я еврей? Мне, что ли, запрещено носить его?

– Запрещено, и не реви. Есть у тебя более красивые развлечения.

– Нет у меня! Я хочу кинжал! Отстань от моего кинжала!

– Бумба, перестань реветь. Нечего тебе пускать слезы из-за этого уродливого кинжала.

– Он не уродливый, а красивый. Очень красивый!

– Бумба, ты должен быть гордым мальчиком. Гордым, что ты еврей, и не стремиться выглядеть, как нацисты. Гордись тем, что ты еврей, как Иоанна.

– Не хочу быть, как Иоанна. Верни мне мой кинжал, Гейнц, он мой! Ты вор! Ты вор!

– Гейнц, отстань от ребенка, – приказывает дед, – дай ему играть со своей вещью. Что за проблема с этим кинжалом?

– Гейнц прав!

– Гейнц не прав!

– Он прав, он прав!

– Бумба, не реви.

– Мальчик, не реви.

Гейнц ни к кому не прислушивается, и запирает кинжал Бумбы в столе отца. Ключ кладет себе в карман. Под горький рев Бумбы дед забывает о носовом платке, извлекает из кармана чистый платок и вытирает слезы Бумбе.

– Успокойся, дорогой мой. Не плачь из-за кинжала. Я сам пойду за платком, а ты все равно получишь пять марок.

Кукушка издает один звук. Прошло полчаса. Филипп может появиться в любую минуту, но атмосфера в комнате явно не для приема гостей. Дед полагает, что правильно встретить Филиппа, пригласив его, вначале, к дружескому мужскому разговору. И, несмотря на то, что носовой платок у него в руках, он говорит маленькому своему внуку, у которого беззвучно текут слезы:

– Пойду взять себе платок, дорогой мой.

Только дед вышел из комнаты, голос Фриды гремит у него в ушах:

– Только через мой труп вы зайдете в этот дом! Только через мой труп!

«Боже правый! И Фрида тоже сошла с ума?» Дед бросается к двери, которую Фрида закрывает своим телом.

– Только через мой труп!

На пороге офицер полиции Эмиль Рифке. В гражданской одежде. Только на обшлаге пальто большой знак нацистской партии. Шляпа глубоко надвинута на лоб, и явно не подходит к лицу. Лицо его покраснело, смущено криками Фриды. Оно светлеет при появлении деда, покручивающего усы. Эмиль снимает шляпу и даже слегка кланяется деду... Никогда дед не изменит правилам приема гостей.

– Пришли узнать о нашем здоровье, – приветствует он Эмиля, – отлично, отлично.

– Я пришел по важному делу, сударь, пришел по собственному желанию. Дело весьма важное.

В голосе его хорошо чувствуются нервные, даже умоляющие нотки. Дед не пугается, голос его спокоен и тверд:

– Заходите в дом.

За спиной деда дышит Фрида, как разъяренная кошка. «Филипп может появиться каждую минуту. Боже праведный!» Дед в панике закрывает глаза.

Только этого ему не хватает! Встреча Филиппа и Эмиля в передней его дома. По отвисшему карману превосходного пальто Эмиля видно, что в нем лежит пистолет. Тишина в доме, и глаза Эмиля словно просят ее нарушить. Хлопает дверь, дед вздрагивает, выпрямляется. В панике Фрида отодвигает стул от входа, Эмиль вынимает руки из карманов, поправляет галстук. На ступеньках появляется Эсперанто, издает короткий лай, приветствуя знакомого человека. Слыша знакомый свист, которым Эмиль обычно оповещал Эдит, приближаясь к дому их свиданий в лесу, скрытому среди деревьев гнезду любовников, пес помахивает хвостиком и спускается по ступеням. Эмиль наклоняется и гладит пса по шерстке. Дед вскакивает на ступени, чтобы быть выше Эмиля Рифке. Дед не даст ему подняться даже на одну ступеньку. Фрида торопится встать рядом с дедом. Глаза Эмиля возвращаются к псу.

– Куда завести этого гоя? – спрашивает дед Фриду.

Боже мой! Что я говорю? – дед совсем обалдел: он говорит с Фридой языком Зераха. В последнее время словечки Зераха настолько внедрились в язык деда, что сами по себе слетают с его уст. Фрида удивлена:

– Что вы сказали, уважаемый господин? Что завести?

– Сударь, – Эмиль Рифке всовывает руку в карман, из которого торчит рукоятка пистолета и легко отталкивает Эсперанто, – я пришел к вам по весьма и весьма важному делу.

– Разговор мужчины с мужчиной? – дед спускается с высоты ступенек и приближается к Эмилю, – соизвольте, пожалуйста, пойти за мной в место, где нашей беседе никто не помешает, – и проводит его в рабочую комнату бабки рядом с кухней. В комнате стоит лишь большой стол. Совсем недавно сестры Румпель раскатывали на нем тесто к пирогам. В комнате ни одного стула, лишь со стены взирает на них Вольфганг Амадей Моцарт. Бабка любила вешать портреты композиторов, поэтов и других выдающихся людей на стенах дома. Это никогда не нравилось деду. Теперь это его раздражает во много раз сильнее. Разочарованный взгляд Эмиля упирается в Моцарта, и дед вынужден извиниться:

– Извините за беспорядок, но для секретной беседы подходит лишь это место, – только сейчас он обратил внимание на внешний вид Эмиля, – разрешите задать вопрос: вы уже больше не служите в полиции?

– Не просто в полиции. Я перешел на более важную должность.

– Какую?

– Должность в Государственной службе безопасности, сударь.

– А-а, понятно. Там форму не носят.

– Носят, господин Леви, черную форму.

– А-а, черную форму, подразделений СС. Черную форму, с мертвыми черепами. Такую, значит, форму вы сейчас носите. Отлично, отлично!

Дед обнаруживает знание подразделений, их знаков и цвета формы, точно так же, как выказал на своей усадьбе соседу, барону-алкоголику, сведения о кайзеровской армии. Голос деда спокоен с нотками интереса, и Эмиль чувствует нечто общее с ним в оценке дедом его нового важного статуса.

– Да, господин Леви, именно так. Теперь я служу в этих подразделениях. Конечно же, я не пришел бы к вам в новой форме.

– Отлично.

– Я там офицер. Офицер СС.

– И что я могу сделать для вас? – дед с удовольствием покручивает свои усы. Вопрос деда сдерживает величие духа, которое Эмиль хотел продемонстрировать в доме Леви и перед семьей Леви. Снова его сердит дед, как сердил его во все предыдущие визиты сюда. Очень хочется ему осадить и унизить этого гордого старика, почтенного господина, проявляющего к нему вежливое снисхождение.

– Господин Леви, в эти дни...

– Да, да, в эти дни. Я знаю. Что я могу для вас сделать в эти дни? – улыбается ему дед, как будто ничего не произошло «в эти дни» – дни Содома и Гоморры.

– Господин Леви, – теряет Эмиль хладнокровие, – я пришел вас предупредить! Пришел сделать серьезное предупреждение!

– Сделать нам серьезное предупреждение? Не помню, чтобы мы в чем-то провинились.

– Господин Леви, нет у нас времени для долгих разговоров. Во всяком случае, у меня, да и у вас. Я вижу, что вы, как все евреи...

– Конечно, как все евреи. Почему нет. Разве мы перед вами когда-нибудь отрицали, что мы как все евреи?

– ...обманываете себя! Вы обманываете себя, как все евреи!

Открывается дверь, и сестры Румпель всовывают головы в комнату. Голос Эмиля настолько криклив, что сестры оставили готовку и поторопились узнать, что происходит в пустой комнате.

– О-о! О-о! – вскрикнули сестры и мгновенно исчезли, захлопнув двери.

Рука Эмиля поигрывает в кармане пистолетом. Дед с беспокойством следит за закрытой дверью, боясь, что голос Эмиля напугает всех домашних. Он качает головой в сторону Эмиля, словно тот рассказывает ему некую пикантную историю. Но офицер Эмиль чеканит предложения повышенным голосом резким тоном, он хочет именно этого – созвать всех членов семьи Леви перед собой:

– Вы обманываете себя! Вы думаете, что все это – пустые угрозы и, в конце концов, не нанесут вам никакого вреда! Ошибаетесь! И ошибка эта вам дорого обойдется! Больше ваши деньги вас не спасут. С новым правительством Германии вы не найдете общего языка, как находили со всеми предыдущими правительствами. Адольф Гитлер выполнит все обещания, данные народу, включая обещание очистить Германию от евреев. Я знаю, что он это выполнит. Я точно знаю, что он сделает с вами то, что обещал. Господин Леви, в считанные годы Германия очистится от евреев.

Мучное облако поднимается над столом от удара кулака Эмиля, ошметки теста прилипли к его руке. Второй рукой он ищет носовой платок в кармане и не находит. Дед подает ему свой платок.

– Господин Леви, уезжайте отсюда! Я пришел к вам по доброй воле, чтобы предупредить. Вы должны немедленно покинуть Германию. Я владею точной информацией, что у нас не забавляются угрозами в отношении евреев. Господин Леви, дело касается жизни.

– Фрида, есть в доме кто-то чужой?

– Чужой, девочка моя? Никого нет.

– Почему же пес так неспокоен?

– А, пес?

Это голоса Фриды и Эдит. Эдит стоит наверху лестницы, Фрида внизу, в передней. Голоса их заполняют весь дом. Руки Эмиля вытянуты по сторонам пальто, глаза устремлены на дверь. Он прислушивается к голосам в передней, наклонив голову вперед, словно собирается рвануться к закрытой двери. Дед становится во весь свой высокий рост между Эмилем и дверью.

– Продолжим нашу беседу, господин офицер, – по-прежнему дед говорит приятным спокойным голосом.

– Фрида, – слышен голос Эдит, – мне показалось, что я раньше слышала свист в передней. Свистели там, или нет?

– Ну, конечно. Это я свистела, детка моя.

– Ты, Фрида? Никогда не слышала тебя насвистывающей. Откуда тебе знаком этот мотив?

– Откуда... Откуда я могу знать. Много мотивов я насвистывала в моей жизни.

– Но, Фрида, это не был мотив песни, а такая смесь разных песен...

– Какое мне дело, что это смесь песен, – говорит Фрида.

Силой взгляда, в котором светится тоска и страсть одновременно, пытается Эмиль сдвинуть с места деда, открыть дверь и предстать перед той, чувство к которой не ослабло за последние недели. Эдит – великая тайна его жизни. Тайная любовь к ней отделяет его от окружающих. Все последние недели безотрадность разъедала его сердце, он испытывал отвращение к себе и к своим делам. Не помогало преодолеть это чувство то, что он с чрезвычайной жесткостью и агрессивностью выполнял все задания партии. Не раз, возвращаясь после проведения очередной акции, он запирался в своей комнате, чтобы сбежать даже от самого себя. Угнетенность не давала ему покоя. Но тут, среди четырех стен, это опьянение силой и жестокостью спадало с него, и он, словно отрезвев, остро ощущал свое одиночество, и мучающие его голоса были голосами тех, над которыми он издевался. Тогда он брал мандолину, как память о днях своей юности. Все песни были посвящены Эдит. Чем более усиливалось отвращение к самому себе, тем более усиливалась таящаяся в нем любовь к ней. Она несла в себе покров мягкости, который укрывал душу от звериного разгула и жестокости казарм.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?