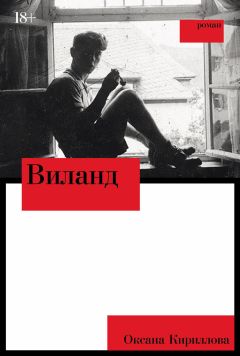

Текст книги "Виланд"

Автор книги: Оксана Кириллова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

– Мы должны держать этот сброд в узде! Никаких поблажек, поют – бейте, смеются – бейте, плачут – бейте, собираются группами больше двух человек – бейте. Бейте этот сброд, не жалея сил, – повторял Стефан Кегель перед строем новичков.

И мы впитывали каждое слово.

На следующий день нам раздали карательный распорядок концлагеря, который также составил Эйке. Его надлежало выучить наизусть. Я изучал страницу за страницей, поедая абзацы въедливым взглядом. Согласно этому предписанию всякий, «кто сообщает подлинные или лживые сведения о концлагере, а также распространяет россказни о зверствах для передачи врагам в целях ведения пропаганды…», подлежал повешению. Все, что происходило в лагере, должно было оставаться в лагере.

– Нападет на эсэсовца – расстреливайте на месте, отказывается повиноваться или работать – расстреливайте на месте, бунтует – расстрел на месте, подстрекает других – расстрел на месте, агитирует – расстрел на месте, попытался сбежать – расстрел на месте и его, и всех, кто был рядом с ним… Страх наказания – вот единственное чувство, которое должно руководить их существованием здесь. Вы должны добиться от них полной утраты воли к жизни. Запомните, никакой жалости. Она будет использована против вас же. Все признаки сострадания необходимо подавлять в зародыше. Ненависть – вот ваша защита, – терпеливо объяснял Кегель. – Вы не просто тюремщики, вы элита нации, следящая за врагами государства. Во имя всего святого, будьте патриотами!

Ожидалась очередная партия арестованных по сорок второй. Все сопроводительные приказы были одинаковы: «В силу статьи I декрета имперского президента об охране народа и государства от 28 февраля 1933 года Вы, (имя), подвергаетесь превентивному лишению свободы в интересах государственной безопасности и порядка. Основанием является подозрение в том, что Вы, (имя), занимаетесь деятельностью, враждебной по отношению к государству». Менялись лишь имена. Имена тех, к кому я заранее чувствовал отвращение, не будучи в силах понять: за что они так ненавидели свою же страну и почему плели интриги и заговоры?

Полицейский автобус остановился на плацу. Первыми из него выскочили конвойные. Один из них передал лагерфюреру Конраду Дильсу папку со списками. Тот быстро пробежался по ним глазами, кивнул и передал Готлибу. Из автобуса полезли арестованные, они затравленно осматривались по сторонам, прижимая к себе мешки с личными вещами. Мы же прижимали к себе оружие.

Готлиб начал громко зачитывать фамилии. Сверившись со списком, он приказал:

– По пять стройся, вперед!

Мы уже знали свои места. Франц и я встали перед колонной арестантов. Следом за ними выстроились остальные охранники. Сжавшись, заключенные смиренно маршировали за нами. Все происходило в полном молчании.

– Заходи! Пошевеливайся! – понукал Готлиб, уже стоя возле дверей сортировочной.

Внутри они сбились, словно стадо баранов, покорно ожидая дальнейших приказаний.

– Раздеться, быстро. Вывернуть свои мешки.

Они разделись, аккуратно сложив перед собой одежду. Оставшись совершенно голыми, они прикрылись руками и вновь уставились на нас, ожидая своей дальнейшей участи. По знаку Готлиба мы начали ворошить их вещи. Нам нужно было найти и отобрать ножи, вилки, булавки, ключи – любые принадлежности, которыми можно было нанести вред, – и большие суммы денег. Больше пяти марок – уже считалось большой суммой. Мелочовку можно было оставить, так как заключенные имели право отовариваться в лагерном буфете и покупать там джем, масло, сигареты, мыло. И поначалу я действительно оставлял мелочь, но, заметив, что старшие охранники выгребали все подчистую, перестал это делать.

– Внутри карточка моей жены, позвольте оставить!

Один из заключенных, у которого я проверял вещи, схватил овальный кулон, судя по всему, из чистого серебра. Я растерянно глянул на него, не решаясь отпустить цепочку, которую уже держал в руках.

– Не положено, – промямлил я, досадуя на свой мягкий тон.

– Что здесь? – К нам подошел Готлиб.

Не объясняя, я кивнул на пожилого человека, вцепившегося в кулон.

– Эта вещь дорога мне, позвольте… – начал он.

Лицо Готлиба налилось.

– Ты что себе позволяешь, грязная свинья! Фамилия! – рявкнул он.

Арестант мелко задрожал всем телом, но украшение, в котором была спрятана карточка жены, не выпускал.

– Фамилия, – прорычал Готлиб, вскидывая дубинку.

– Яничек, Тадеуш Яничек, секретарь, – испуганно проговорил он, вжав голову в плечи.

Готлиб сверился со списком. Яничек был бывшим секретарем Союза красных фронтовиков, находившегося когда-то под руководством коммунистической партии.

– Поганая красная свинья!

Готлиб размахнулся и отвесил бывшему секретарю звонкую пощечину. Седая голова резко запрокинулась и не сразу вернулась на место. Очень медленно Яничек выровнялся, руки его разжались, и он выпустил злополучный кулон.

– Тащите его. – Готлиб кивнул Карлу и еще одному охраннику, имени которого я пока не знал.

Никто из заключенных не двинулся с места, чтобы помочь секретарю, имевшему глупость вызвать гнев эсэсовцев. Все старательно отводили взгляды. Опытный охранник сгреб костлявого Яничека и поволок в другое помещение. На ходу он сделал знак Карлу следовать за ним.

Мы продолжили обыск, я старался не думать о подслеповатых глазах старика-секретаря, которыми тот вцепился в меня, когда его тащили. Зачем он так смотрел на меня? Неужели ждал, что я кинусь на его защиту? Старый идиот.

Готлиб приказал арестантам по одному подходить к столу, отмечаться и получать номер, который отныне заменял им имя. Когда с этим было покончено, Готлиб начал громко знакомить их с правилами внутреннего распорядка. Это было несложно: перечислить все проступки и закончить словом «расстрел». Опустив головы, арестанты внимательно слушали. В этот момент дверь в соседнее помещение распахнулась, и в сортировочную влетел Тадеуш Яничек – именно влетел, как будто им выстрелили из пушки, – и упал голыми коленями на каменный пол. Не вставая, он так и замер на четвереньках. К нему уже неторопливо подходил охранник, который его выводил.

– Встать! – приказал он.

Старый секретарь уперся дрожащими руками в пол и медленно встал. Лицо его было разбито, правый глаз стремительно заплывал, ухо было порвано, с него по шее стекала кровь. С трудом переставляя непослушные ноги, Яничек встал в строй. Готлиб удовлетворенно проводил его взглядом и с ласковой улыбкой спросил у голых людей:

– Кто-то еще желает оставить себе что-нибудь на память?

Желающих не нашлось.

Я увидел бледного Карла, он прижимался к холодному косяку железной двери.

– Вперед, пошевеливайтесь, – снова скомандовал Готлиб.

Когда заключенные проходили мимо него, он повел носом и поморщился.

– Надо с этим что-то делать, – пробормотал он, – нужно отчищать этих свиней перед распределением. Воняют, сил нет.

Действительно, от многих исходил сильный запах мочи, нечистот и затхлости. Я знал, что они находились под арестом уже долгое время. Согласно сопроводительным документам, некоторые по нескольку месяцев ожидали решения в тюрьмах, где не было возможности помыться.

В куче сваленных вещей, дожидавшихся сортировки, блеснул кулон. Я поднял его, подковырнул ногтем и раскрыл. Внутри была карточка. Не отдавая себе отчета в том, что делаю, я осторожно выковырял ее и спрятал в карман, а кулон вновь бросил в кучу.

Позже мы выдали арестантам белье, пустые тюфяки и наволочки, которые заставили набить соломой, и только после этого распределили заключенных по баракам.

За обедом Карл был молчалив. Я исподлобья наблюдал, как он без аппетита ковырял у себя в тарелке. Рядом, не обращая внимания на настроение брата, уминал кашу Ульрих. Я подсел ближе.

– Ну как? – спросил я ненавязчиво.

Карл посмотрел на меня и пожал плечами. Ульрих отвлекся от уничтожения каши и проговорил как ни в чем не бывало:

– Не жрет ничего с тех пор, как приехали.

– Тебя, судя по всему, это не беспокоит, – услышал я за спиной насмешливый голос Франца.

– А что я ему – мать, что ли? – отирая рот, проговорил Ульрих.

Карла, казалось, эта беседа ничуть не интересовала. Он по-прежнему был погружен в себя, не слыша и не видя ничего вокруг. Я ткнул его в спину.

– Что? – недовольно отозвался он.

– Ничего. – Я пожал плечами.

Поздним вечером в казарме, уже засыпая, я вдруг услышал шепот Карла. Он присел на мою кровать в одних трусах и майке.

– Виланд, эй, ты спишь? – зашептал он, затеребив мое одеяло.

– Идиот, – зло ответил я, – слезь с моей кровати, еще за гомиков примут.

– Виланд, это хорошо, что ты не спишь, я вот что хотел сказать. Я завтра попрошу о переводе.

– Еще чего, – вскинулся я и тут же сел. – Зачем?

– Я не этого ожидал, я хотел служить, а здесь я только и делаю, что бью людей, они даже не защищаются. Виланд, почему, черт подери, они не прикрываются? Даже не пытаются.

Меня это тоже не то чтобы раздражало, но вызывало недоумение: своей тупой покорностью они словно требовали еще и еще. Даже не желая их бить, я всякий раз наливался яростью при виде этого коровьего повиновения, и в голове становилось горячо от едва сдерживаемых эмоций, которые просились наружу.

– Не знаю, Карл. Они шокированы, напуганы, возможно. Возможно, смирились с тем, что их ожидает.

– Вот-вот, делай с ними что хочешь, словно это куклы. Виланд, меня это злит. Сегодня я потерял над собой контроль, я бил этого секретаря так, как никогда в жизни. Вы не видели, а я его так отходил дубинкой, что он еле дополз обратно в сортировочную.

Я впился взглядом в Карла. В темноте я не мог разглядеть его лица, видел лишь горящие глаза.

– Это ты его так? Я думал, тот старый охранник… все так решили.

Карл сглотнул. Он потеснил меня и сел совсем близко, упершись спиной в мою подушку. Он подтянул к себе ноги и обхватил руками колени, уткнувшись в них подбородком, словно обиженный ребенок.

– Нет, это я. Тот лишь толкнул старика в спину, когда мы возвращались, – пробормотал он.

Я не знал, что ответить. Карл легко раскачивался вперед-назад, словно маятник, и смотрел прямо перед собой. Я тронул его за плечо.

– Ты выполнял приказ. Ты не мог ослушаться.

– Да-да, – отстраненно кивнул он, – эти люди, они не просто так здесь, они наши враги, враги наших семей, враги Германии.

– Враги Германии, – тихо повторил я за ним.

Внезапно из темноты раздался голос Франца:

– Девочки, сколько можно, я уже готов поверить, что вам нравится в одной кровати.

Слева насмешливо хрюкнул Ульрих.

– Замолчи, придурок, – шикнул Карл на Франца и змеей скользнул из моей кровати прочь.

Сигнал к подъему грубо выдернул меня из беспокойного сна. Я с трудом продрал глаза. В такую рань есть не хотелось, и я через силу запихнул в себя пару кусков хлеба с маслом, запив их холодным кофе.

Мы сонно плелись в сторону бараков, где узники уже получали свой завтрак. Ветер донес до нас едкий запах подгорелого пшена. Через несколько минут кухонная команда загрохотала пустыми бачками, таща их обратно на кухню. На «лугу», как в Дахау называли большую площадь для поверок, начали выстраиваться длинные серые колонны. После переклички они быстро разделились на рабочие команды.

– Пошевеливайтесь, свиньи вонючие, хоть какую-то пользу принесете. Возрадуйтесь и возблагодарите, что делаем ваше существование не таким бессмысленным, – с громким смехом проговорил коренастый Штенке, усердствовавший в любое время суток.

Мы с Францем сопровождали одну команду. Выйдя за забор, мы двинулись к складам с инструментами для рабочих. Арестанты получали инструменты в зависимости от работ. Сегодня нашей команде предстояло расчищать территорию для новой дороги – Штенке велел брать кирки, лопаты и топоры. Весь инструмент был в белой пыли, очевидно, вчера его использовали на гравийных работах. Когда мы наконец достигли места, солнце уже начало припекать. Не дожидаясь приказа, заключенные молча приступили к работе. Раньше этот участок был частью густого леса, деревья срубили другие рабочие команды, теперь нужно было выкорчевать массивные пни. Те, у кого были лопаты, окапывали их по кругу, затем топорами обрубали толстые корни, уходившие глубоко в землю, после поддевали киркой и раскачивали пень. Выдернутые пни заключенные скатывали в одно место. Воды для узников не было предусмотрено, я видел, как они, обливаясь потом, облизывали потрескавшиеся, пересохшие губы, в уголках которых скопилась белая липкая пена. Они работали без перчаток, у многих на руках быстро полопались волдыри, очевидно, еще не зажившие после предыдущих работ, на черенках лопат оставались красные пятна вперемешку с грязью и потом. Один из заключенных не выдержал и прервался на мгновение. Желая облегчить жжение, он подул на ладони и был в ту же секунду сбит прикладом. Даже я не ожидал такой прыти от Штенке и вздрогнул от неожиданности. Узник упал лицом во взрытую землю.

– Ленивая свинья! – закричал Штенке и замахнулся еще раз, но не ударил. – Вставай, красное животное. Слишком много жира, пора худеть!

Узник тут же вскочил, схватил лопату и принялся молча окапывать очередной пень.

– Что, принцесса, ручки болят? Покажи руки! – не унимался Штенке.

На жаре его лицо раскраснелось, жирные прыщи налились кровью.

Узник заработал с удвоенной энергией.

– Покажи руки, собака! – Штенке размахнулся и ударил его ногой под колено.

Тот дернулся и согнулся, но выставил перед собой руки, не понимая, чего от него хотят. Руки были грязные, в кровавых волдырях, на одной руке пузыри лопнули, обнажив кровавое мясо.

– Посмотрите на эти руки! Белые, мягкие, как у девчонки. Да он до этого ни разу в своей жизни не работал, сосал кровь и деньги у рабочих. Так? – нависнув над ним, громко и угрожающе спросил Штенке.

Остальные арестанты продолжали усиленно корчевать пни, будто это было единственное, что интересовало их в жизни. Никто не был настолько глуп, чтобы смотреть на Штенке и своего товарища.

– Так? – еще раз повторил Штенке и замахнулся прикладом.

– Нет-нет, – заключенный замотал головой, затравленно глядя на оружие, – я работал, я честно зарабатывал и кормил свою семью.

– Семью? Ты еще наплодил маленьких щенков, себе подобных?! Кем ты был, свинья, пока не встал здесь на путь истинный?

– Я работал в союзе рейхсбаннеровцев[48]48

Рейхсбаннер (нем. Reichsbanner) – демократическая политическая и боевая организация. Существовала в Германии с 1924 по 1933 год под фактическим руководством социал-демократической партии.

[Закрыть].

Я поморщился, уже зная, что последует за этим признанием.

– Поганая социалистическая свинья, грязный бонза!

Штенке громко харкнул прямо в бледное лицо заключенного. Я отвернулся, чтобы не видеть, как тот утирается. Мне было неимоверно жарко, хотелось пить, хотелось, чтобы смена поскорее закончилась и мы могли убраться с этого солнцепека. К тому же из-за пыли, которую поднимали арестанты, таская пни, нестерпимо першило в горле. Я обернулся в поисках спасительной тени и увидел Франца, тот развалился под высоким кустом, рядом с ним было еще несколько охранников, которые лениво наблюдали за работами со стороны. А какого черта я здесь стою? Я тут же присоединился к ним.

– Штенке сегодня в ударе, – зевая, пробормотал долговязый Улле Шнейхардт.

Я вытащил из кармана платок и утер вспотевший лоб, затем тщательно протер шею. Платок моментально стал мокрым и грязным. Хотелось скорее добраться до душа. Не успел я убрать платок обратно, как услышал душераздирающий вопль. Все вскочили и кинулись к рабочей площадке. Растолкав столпившихся узников, мы увидели отвратительную картину: на земле, корчась от боли, лежал один из заключенных, он держался за перерубленную стопу. Половина ее свисала на кровавых лоскутах кожи и остатках ботинка, причем из-за хлещущей крови было непонятно, что есть что. От каждого дерганого движения несчастного кровавый кусок отрубленной ноги покачивался. Рядом стоял бледный рейхсбаннеровец. Не отводя потерянного взгляда от перерубленной конечности, он выронил топор и медленно осел на землю. Озверевший Штенке подскочил к нему и с яростными криками стал наносить ему удар за ударом. Тот и не пытался увернуться.

– Что произошло? – требовательно спросил Франц у остальных номеров.

– Нехорошо вышло. Бенни ничего не видел из-за слез, вот и саданул случайно по ноге Лафонтеля, как по корню, – торопливо объяснил один из них.

Я зло сплюнул. Теперь проблем не оберешься, чтоб их, идиотов, черт побрал. А ведь смена практически закончилась, теперь же возись с этим калекой, пиши отчеты. Очевидно, эти же мысли посетили и остальных охранников – никто и не думал оттаскивать разъяренного Штенке от рейхсбаннеровца.

В лагерь мы вернулись до сигнала, оповещающего об окончании работ, с одним раненым и трупом. Заключенный Бенджамин Райх был застрелен «при попытке к бегству».

Штенке и Шнейхардт тут же отправились докладывать обо всем лагерфюреру Дильсу.

– Вот фон Тилл тоже там был.

Какого черта! Я обернулся и зло посмотрел на долговязого Улле, который как ни в чем не бывало показывал на меня пальцем. Теперь я обязан был задержаться.

Дильс окинул нас троих пытливым взглядом и проговорил:

– Все трое к шутцхафтлагерфюреру, доложите о попытке к бегству и необходимых мерах, которые приняли. Все как положено.

– Так точно!

В комендатуре мы присели, ожидая, когда нас позовут в кабинет. Но из него неожиданно выглянул сам шутцхафтлагерфюрер и спросил:

– Где Кальсен?

Мы переглянулись, никто из нас и в глаза не видел Кальсена. Что касается меня, то я даже не представлял, кто это.

– Был же здесь, куда делся? Ладно, а вам чего?

– Мы… по поводу попытки к бегству арестанта, – волнуясь, проговорил Штенке.

– Расстреляли?

– Так точно, на месте.

– Ладно, двое ко мне, а третий живо к коменданту.

Он подошел ко мне и вручил плотный конверт.

– Лично коменданту Эйке в руки. И встретишь Кальсена, эту ленивую сволочь, скажи, чтобы мчался сюда.

Штенке и Шнейхардт торопливо протиснулись в кабинет, а я помчался на всех парах к лестнице. Шутка ли, непосредственное поручение шутцхафтлагерфюрера, личная встреча с комендантом! Каждый день все мы слышали о нем, но я все еще не имел чести видеть его лично. Говорили, что он на короткой ноге с Гиммлером и чуть ли не каждый месяц встречался с ним лично, а также имел свободный доступ к самому фюреру. Уже у самого кабинета путь мне преградил адъютант. Очевидно, мой вид вызвал у него подозрения, но я твердо сказал, что приказано «лично в руки». Тот не стал настаивать. Постучав и услышав ответ, я с трепетом вошел. Теодор Эйке сидел за широким столом напротив окна, в которое ярко светило солнце, и я видел только очертания его массивной фигуры. Подойдя ближе, я наконец сумел разглядеть великого и ужасного, о котором в лагере говорили со страхом и восторгом. И узнал его.

– Дядя Теодор? – От неожиданности я забыл устав.

Он внимательно разглядывал меня, будто силился вспомнить, где видел.

– Ты малец Эмиля фон Тилла, так? – наконец медленно проговорил он.

Я утвердительно кивнул, все еще не в силах поверить, что передо мной стоял старый сослуживец отца. Тот самый, что сидел у нас на кухне и спорил.

Эйке встал и медленно обошел вокруг меня, одобрительно разглядывая форму. Остановившись, положил руки на плечи и, глядя в глаза, проговорил:

– Значит, добился своего? Молодец, парень. А что же Эмиль, Герти, миролюбы кухонные, не против?

– Против. – Я не сумел сдержать улыбку, услышав, как Эйке назвал родителей.

– Вот это я понимаю. Ни враги, ни семья – никто не сбил с толку. Силён.

Он потрепал меня по плечу. Я передал ему конверт, он прочитал от кого, положил его на стол и снова перевел на меня взгляд:

– Давно ты здесь?

– Прибыл с пополнением несколько недель назад.

– Да, теперь служить в Дахау не стыдно. Теперь люди с гордостью говорят: «Я служу в Дахау», потому что я сделал из этой дыры образцовое место, сынок. Хорошо организованная система, которая основана на принципе безоговорочного и абсолютного повиновения, – вот что есть Дахау сегодня, парень. Садись.

Я послушно опустился на стул. Эйке вернулся на свое место и начал расспрашивать меня о жизни после Розенхайма. С одобрением выслушал о моем участии в гитлерюгенде, особенно заинтересовался встречей с Дитрихом.

– Тот еще лис, – усмехнулся Эйке, – ну, ты продолжай.

Мы просидели минут двадцать, не меньше, пока в дверь не постучали. Это был шутцхафтлагерфюрер. Он с удивлением воззрился на меня, не понимая, почему я все еще в кабинете коменданта. Я понял, что мне пора уходить. На прощание Эйке произнес:

– Это судьба тебя привела сюда, парень. Это судьба. Мне нужны такие люди. Люди, из которых я сделаю настоящих политических солдат, которые станут военной и государственной элитой в одном лице! Уже сегодня СС – это истинная порода, это повадки настоящей немецкой знати. Вот что дал нам чистейший расовый отбор, сынок.

Он встал и по-отечески потрепал меня по плечу. Это не ускользнуло от глаз недоумевающего шутцхафтлагерфюрера.

В прекрасном настроении я влетел в казарму. Франц уже был чист, свеж и благоухал словно майская роза.

– Чего лыбишься, будто только что с девчонки слез? – проговорил он, приглаживая мокрые волосы маленьким гребнем.

– Да так, встретил старого друга семьи.

– Надеюсь, не по ту сторону колючей проволоки, – ухмыльнулся он.

Улыбка тут же съехала с моего лица. Я с негодованием посмотрел на него.

Заключенных везли со всей Германии. Вскоре я потерял счет этим группам, которых одну за другой выплевывали в лагере многочисленные автобусы и грузовики. Они слились для меня в одно сплошное безликое месиво, с которым необходимо было бороться и которое нужно было держать в узде, чтобы оно не распространяло зло по всей стране.

И я учился держать их в узде. Нас всех учили.

Очень быстро я понял, что самым страшным для заключенных были не побои, которыми их ежедневно щедро одаривали. Даже самое жестокое наказание не могло сломить их, но вся воля к сопротивлению разбивалась о неизвестность: никто не знал срока своего заключения, «профилактический арест» значил, что они будут в нашей власти столько, сколько захотим мы. Я понял: если сказать самому измученному и болезненному на вид арестанту, что «завтра, послезавтра, через неделю, через месяц, через год на свободу», то он вынесет всякую суровость нашей дисциплины, все тяготы и лишения. Но стоило самому сильному сказать «неизвестно когда», то он ломался еще до того, как его спины касалась дубинка Штенке. Вот что рубило их на корню. Они переставали верить, вместе с верой исчезала надежда, а люди без надежды были все равно что мертвые.

– Ни в коем случае нельзя жалеть. Даже полумертвый встрепенется от доброго взгляда или доброжелательного кивка. Едва почувствовав в вас эту заразу, самый отчаявшийся вновь обретет волю к жизни. И тогда бунт неизбежен. Вы думаете, что проявили любезность, ничего не значащую деликатность, а они усмотрят в этом вашу слабость и поймут, что с вами можно бороться. И тогда тоже бунт неизбежен. Один жест, которому вы не придадите никакого значения, может стать началом. Эти собаки знают, как направить все в нужное русло, их коварство не знает границ. Этот жест станет первым звеном в цепочке ваших проступков, которая закончится содействием при побеге. И тогда бунт уже в масштабах всей страны неизбежен, – снова и снова повторял Кегель на построении. – Унизить, раздавить и подчинить. Чтобы они забыли о том, что такое сопротивление. Понятно?

Мы понимали.

Унижение принимало разные формы, порой совершенно отвратительные. Зайдя вечером в туалет при казарме охранников, я от неожиданности замер на месте. У стульчаков на коленях стояли заключенные, которые голыми руками выгребали дерьмо в специальные ведра. Вонь стояла несусветная.

– Скреби, скреби тщательнее, грязная свинья. Говно к говну не липнет!

Собравшиеся охранники, следившие за исполнением наказания, казалось, не замечали смрада. Я уже собирался выскочить прочь, как заметил среди охранников Карла. С нездоровым блеском в глазах он понукал одного из арестантов. Лицо его налилось кровью.

– Проклятый бонза, еще чище! Надо будет, языком вылижешь! – исступленно кричал он, сходя на хрип.

Рот его был полон слюны, которая вылетала при каждом слове-плевке. Войдя в раж и уже не контролируя себя, он опустил руку на голову арестанта и со всей силы толкнул его вниз. Не удержавшись, тот лицом уткнулся в нечистоты. Карл взвыл от восторга. Охранники одобрительно зашумели.

Я больше не мог выносить эту вонь и пошел прочь.

Шел второй месяц нашей службы в Дахау.

Вскоре к нашим обязанностям прибавилась проверка исходящей корреспонденции заключенных. Раз в месяц они могли написать одно письмо и получить в ответ от семьи комплект чистого белья. Среди тряпок попадались и запрещенные вещи: табак, сигареты, лекарства. Те, кому адресовалась очередная посылка с контрабандой, наказывались. Подлежали наказанию и те, кто пытался в письме домой хоть каким-то образом намекнуть о том, что происходило в Дахау. Но таковых попросту не было: «Дорогая Гретхен, мне живется сносно…», «Милая Анна, у меня все хорошо, целуй от меня детей…», «Дорогой Ганс, не тревожься, береги себя и маму…», «Дитя мое, у твоего отца все неплохо…».

Ни в одном письме я не встретил жалоб. Все послания были похожи друг на друга, разнились лишь имена. Никакой откровенности в них не было, это были всего лишь очередные подтверждения, что человек жив и дееспособен. Задерживать эти открытки было не за что.

Как правило, после обеда мы ходили по баракам в поисках проштрафившихся на посылках. На сей раз таковых оказалось пятеро. Я стоял на улице, дожидаясь, когда выведут очередного заключенного. Я не любил заходить внутрь, воздух там был спертый, воняло немытыми телами. Когда вытащили четверых, Франц сверился со списком:

– Пятого придется оставить. Столяр.

Ремесленников мы не трогали. Это было негласное правило. Так, припугивали, орали, замахивались прикладами, давали затрещину-другую, но не калечили. Здесь их руки были на вес золота, а потому, едва прибывала новая партия арестантов, на заметку сразу же брались столяры, плотники, каменщики, строители и портные. Строители возводили новые казармы, кухни, прачечную, сараи и прочие необходимые лагерю постройки. В просторном цеху плотники и столяры были заняты изготовлением мебели для офицерских домов. Их же изделиями была обставлена канцелярия и комендатура. Портные строчили робы для других арестантов, а также занавески, обивку для мебели, полотенца и покрывала для эсэсовцев. Самые умелые шили одежду для офицеров и их жен. К примеру, один из таких – противный еврей Гроссман, которого хотелось прибить просто за его страшный еврейский нос и въедливые черные круглые глаза, испуганно ощупывавшие всякого, кто стоял над ним, – обладал руками швейного бога, если таковой существовал. То, что он делал с тканью, иглой и ниткой, было произведением искусства, такое не стыдно было предложить и высшему командованию. Только потому Гроссман был еще цел, здоров и относительно благоденствовал, получая усиленный паек, а по выходным даже двойную порцию того, что на арестантской кухне называлось мясом: жилы, старое сало и хрящи. Откровенно говоря, по качеству все, что выходило из наших лагерных мастерских, было куда лучше того, что присылали извне. Так что, судя по всему, Дахау начинал превращаться в предприятие, которое имело не только исправительную функцию, но и все шансы стать экономически выгодным.

Мы отвели четверых штрафников на «луг». Там уже находилась рота охранников. Эйке настаивал, чтобы при официальных наказаниях присутствовало как можно больше людей. Всех штрафников тут же приговорили к двадцати пяти ударам палкой. По приказу охранника несколько заключенных вытащили козлика – деревянное приспособление, на которое укладывали штрафников. Два блокфюрера уже стояли рядом с ним и крутили в руках дубинки, ожидая, когда наступит их очередь приступить к делу. Вскоре появился шутцхафтлагерфюрер, и блокфюреры тут же подошли к первому штрафнику, неестественно худому и сутулому. Поняв, что будет наказан первым, он даже не поменялся в лице. Глядя перед собой пустым взглядом, он позволил уложить себя лицом вниз на гладкое, отполированное по́том и кровью дерево. Двое охранников держали его за руки и голову, чтобы не дергался и не вывернулся с козлика. Я ожидал, что этот худой арестант будет орать как резаный, но, к моему изумлению, он не издал ни звука. Закрыл глаза, сжал губы в тугую нитку, стиснул кулаки, и ни звука. Даже не стонал. Спина его быстро покрылась лиловыми отметинами. Когда дубинка попадала несколько раз по одному и тому же месту – а один из блокфюреров нарочно старался продемонстрировать шутцхафтлагерфюреру свою прицельность, – то кожа кровоточила. После особенно точной серии ударов появилось рассечение, из которого кровь полилась рекой. Наконец двадцать пять ударов было отсчитано, но встать арестант не сумел. Те же охранники, которые держали его, просто смахнули тело на землю.

Настала очередь второго. Он был высок, достаточно крепок, и в его бегающем, затравленном взгляде еще оставалось что-то живое: очевидно, прибыл недавно.

– Сейчас мы пустим тебе жир, свинья красная, – усмехнулся один из блокфюреров, перехватывая удобнее дубинку, – жаль, твоя свиноматка не увидит, как тебя посадят на палочную диету.

После первого же удара заключенный с диким ревом извернулся, словно змея. Державший его охранник не устоял и отлетел на пару шагов назад. Разозленный, он вновь вцепился в голову штрафника, дав знак блокфюрерам, что они могут продолжать. Реакция арестанта явно вдохновила их, и они принялись за дело с удвоенной энергией. Я посмотрел на заключенных-зрителей. Им было строго запрещено отворачиваться или закрывать глаза, если они не хотели оказаться на месте штрафников. Подбородки их были напряжены, словно сведены судорогой, глаза каждого немигающим взглядом смотрели на место наказания, но я уже давно разгадал их прием: они выбирали определенную точку – колено, локоть, палец, сапог, ножку козлика, что угодно – и, вперившись в эту деталь, смотрели на нее, стараясь не видеть всей картины целиком.

Не отворачивались и охранники – все мы были на виду друг у друга.

Постепенно крики перешли в стоны, которые не стихли и после того, как заключенного сняли с козлика и бросили на землю к первому. Следующий, коренастый и жилистый арестант, даже смог стоять на ногах после наказания. Последний тоже. Очевидно, блокфюреры устали после второго штрафника.

Пыльный участок, щедро залитый солнцем, дышал зноем. Вокруг не было ни единого дерева. Мне казалось, мы потели не меньше арестантов. Рядом со мной вонял Штенке. Я незаметно отстал от него на пару шагов, не желая больше вдыхать вонь его потных подмышек. Ко мне подошел Франц, жевавший сухую травинку.

– Ну как твои посиделки с дядей Тео? – иронично проговорил он, но так, чтобы никто не слышал.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?