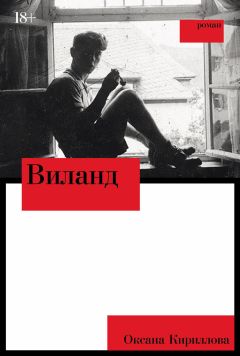

Текст книги "Виланд"

Автор книги: Оксана Кириллова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Несмотря на великие дела, творившиеся на улице, я много времени посвящал и учебе, прекрасно отдавая себе отчет в том, что это негласное условие моего нахождения в Берлине. Каждую неделю тетя писала длинные и подробные письма моей матери, отчитываясь о моих успехах, а потому я старательно корпел над книгами и конспектами, не делая себе никаких поблажек. Впрочем, стоит отметить, что выбранные предметы давались мне легко, и я испытывал истинное удовольствие от их изучения в стенах аудиторий, в которых когда-то читали лекции братья Гримм и Макс Планк.

Однажды вечером, засидевшись над очередной книгой, я вдруг услышал нарастающий шум и крики за окном. Вскочив из-за стола, я кинулся к окну. Все люди бежали в одном направлении. Я проследил это направление взглядом и в ужасе понял, что происходит.

Я выскочил в гостиную и наткнулся на взволнованную тетушку, на ходу запахивавшую халат.

– Виланд, что происходит? – с тревогой спросила она.

Окна ее комнаты выходили на другую сторону, и она не могла видеть пылающее зарево на западе.

– Тетя Ильза, кажется, горит Рейхстаг!

Я схватил куртку и накинул ее прямо на пижаму. Тетушка прильнула к окну и не видела, как я торопливо натягивал ботинки. Обернувшись, она испуганно вскрикнула:

– О мой бог! Что же это такое, Виланд, куда ты?!

Я уже спускался по лестнице. На улице я первым делом ухватил за руку пробегавшего мимо мальчишку.

– Рейхстаг, да? – взволнованно спросил я.

Мальчишка с расширенными от возбуждения глазами закивал:

– Да-да! Говорят, поджог!

Я кинулся вперед, обгоняя остальных. Чем ближе была цель, тем сложнее было продвигаться, толпа становилась плотнее, на площади и вовсе пришлось пустить в ход кулаки и локти, чтобы проложить себе путь дальше. Несколько раз я чуть не упал на скользкой брусчатке, рискуя быть раздавленным оторопевшей и взволнованной толпой. Какие-то зеваки, чтобы лучше видеть, пытались взобраться на памятники фон Роону[42]42

Альбрехт фон Роон (1803–1879) – прусский генерал-фельдмаршал.

[Закрыть] и Мольтке[43]43

Хельмут Карл Бернхард фон Мольтке (1800–1891) – прусский генерал-фельдмаршал. Наряду с Бисмарком и фон Рооном считается одним из основателей Германской империи.

[Закрыть], но скользили и падали с постаментов. Наконец-то я пробрался к оцеплению, дальше было нельзя, даже здесь без специальной одежды находиться было тяжело. Лицо обдавало жаром, глаза слезились, дышать было трудно, промороженные за зиму деревья дымились и щедро коптили низкие тяжелые облака. Я уставился на здание: пылали все четыре башни и центральный купол. Время от времени пламя над ним с жутким свистом взмывало в черное небо, затем так же резко опадало.

– Тридцать миллионов марок в трубу, – сокрушался стоявший рядом со мной старик.

– Говорят, внутри уже ничего не спасти.

– Знамо дело, выгорело дотла.

– А это кто?

– Кажется, спасли из пожара.

– Повезло мальцу.

Мимо протащили полураздетого и перепачканного парня. Он был без куртки, в одной рваной рубашке. По его взгляду сложно было что-то понять, он смотрел прямо перед собой, зрачки его застыли, будто он ничего не замечал вокруг. Меня удивило, что со спасенным обходились столь бесцеремонно, ему не предлагали ни одежды, ни одеяла, напротив, грубо волокли, крепко держа за руки.

– Это ж Маринус! – воскликнул все тот же старик, переживавший из-за тридцати миллионов.

– Вы его знаете? – спросил я, провожая взглядом пожарных, тянувших странного парня.

– Он когда-то работал каменщиком вместе с моим сыном. После несчастного случая бедолага почти ослеп, и хозяин уволил его.

В эту секунду раздался громкий треск, и в десяти метрах от нас упала дымящаяся балка. Толпа испуганно отхлынула назад, послышались крики, но их тут же заглушил громкий гудеж. Гудел купол, тонувший в черном едком дыму.

– Разойтись, опасно! – надрывались пожарные, но толпа и не думала сдавать назад.

– Говорят, сам Геринг уже едет. Вешать обещают на месте.

– Кого?

– Знамо дело кого – коммунистов! Говорят, их рук дело.

Пожар удалось потушить только к полуночи. Лишь после этого горожане начали разбредаться по своим домам. Тетя Ильза, конечно же, и не думала ложиться: едва я вошел, она кинулась ко мне с объятиями.

– Виланд, ты сведешь старую тетку в гроб, – строго упрекнула она, но любопытство было выше ее сил: – Ну, что там, рассказывай!

– Сгорело полностью. Сам Геринг приезжал, заявил, что это поджог.

– Да кто же на такое способен? Могли же люди пострадать!

– Коммунисты, – зло проговорил я, – они и не на такое способны. Одного уже поймали.

Усталый, я отправился спать.

На следующий день Берлин лихорадило от новостей прошедшей ночи и ее последствий. Разносчики газет на все лады перекрикивали друг друга:

– Голландский коммунист Маринус ван дер Люббе признался в поджоге! Полиция ищет соучастников!

– Коммунистическая партия ответственна за поджог. Готовился новый переворот!

– Гинденбург подписал экстренный декрет «О защите народа и государства»!

– Волна арестов за антигосударственную деятельность!

– Вводятся профилактические заключения под стражу!

– Обыски и аресты без судебных ордеров!

– Баварские чистки!

– Борьба за спокойствие – превентивные заключения!

– Сорок восьмая статья Конституции отменена!

– Во имя безопасности народа отменяются свобода прессы, собраний, союзов, объединений и право на частную переписку!

В связи с поджогом Рейхстага было объявлено чрезвычайное положение, во время которого вводилось право на свободные обыски и проверку личной почты. По всему Берлину носились грузовики со штурмовиками, которые арестовывали каждого попавшего под подозрение. Облавы следовали одна за другой. По слухам, за считаные дни было арестовано несколько тысяч членов коммунистической партии.

– Чертовы коммунисты! Не было печали, – негодовала фрау Штольц за традиционным субботним чаем.

– Элиза, – одернул ее герр Штольц, – что за выражения? И потом, говорят, у этого полуслепого ван дер Люббе не все в порядке с головой, помимо прочего, он пытался поджечь здание ратуши и какое-то бюро. Думаю, он просто сумасшедший, испытывающий нездоровое влечение к огню.

– Что ты такое говоришь? Он во всем признался, он коммунист и…

– Насколько я знаю, его выпихнули из партии несколько лет назад.

– Но…

– Хватит, Элиза. Даже с точки зрения банального здравомыслия сложно представить, чтобы этот мальчишка сумел так быстро поджечь громаднейшее здание. Очевидцы говорят, что оно было полностью охвачено огнем спустя пару минут после того, как учуяли запах дыма. Очагов возгорания явно было несколько. Этому ван дер Люббе было не под силу протащить столько канистр горючего в одиночку, да еще сделать это так, чтобы ни одна живая душа не заметила.

Фрау Штольц недовольно поджала губы и начала гневно размешивать сахар, едва слышно ударяя ложечкой по тоненькому фарфору. Герр Штольц попытался смягчить ситуацию. Он мягко сжал руку жены и проговорил:

– Но в одном Элиза права, теперь вся пресса подконтрольна одной партии, на интересные и смелые статьи рассчитывать больше не приходится. И это действительно печалит.

– Нет в том беды, если партия единственно верная, – тихо, но твердо проговорил я, посмотрев прямо в лицо герру Штольцу.

Все взгляды за столом тут же устремились в мою сторону. Я продолжил, смелея от слова к слову, пересказывать то, что еще утром вычитал в партийной газете:

– Грамотное управление прессой вернет к ней доверие! Газеты больше не будут пестреть разношерстными мнениями и наглыми выдумками авторов-пройдох. Тех самых, которые пытаются реализовать собственные цели и больше ничего! Все проеврейские редакции ищут выгоду исключительно для себя и своих хозяев! А пресса – это как школа, сильнейшее средство воспитания народа, ничто не может сравниться с ней по степени воздействия на массы. И величайшая глупость оставить это средство в руках еврейских и красных редакций! Теперь же она станет вестником истины.

Меня распирало от ощущения правды, от знания того, как будет лучше, и поражало, как остальные могут быть столь слепы и не понимать этого.

– Молодой человек, понимаете ли вы, что заключает в себя понятие «свобода печати»… – начал было герр Штольц, но я тут же обрубил его:

– Евреи прикрывались ею, чтобы распространять свою чушь и наглую ложь!

– Сегодня свобода печати, а завтра свобода воли…

– Кому нужна свобода воли, когда речь идет о безопасности целой нации? Тот, кто даст немцам защиту, достоин владеть и их волей.

Герр Штольц сокрушенно покачал головой.

– Вы даже не представляете, молодой человек, сколь опасен мир, где права человека становятся вторичными по сравнению с «общим благом». – Он намеренно сделал ударение на последних словах, произнеся их с некоторой долей иронии. – Сегодня заберут ваши права, а завтра свободу мысли и совести.

– Это идеальный мир. Мир, в котором нет места ни жалобам, ни разногласиям. Где главная цель – сильная и великая Германия. И каждый немец должен быть готов пожертвовать во имя этой цели и состоянием, и волей, и самой жизнью. И цель эта должна господствовать и над нашими мыслями, и над нашей совестью.

За столом воцарилось молчание. Герр Штольц и его жена перевели взгляды на растерянную тетю Ильзу. Она продолжала молча смотреть на меня. Я опустил голову и принялся ковырять остатки своего кремового пирожного.

– Всякое мнение имеет право на жизнь, – наконец спокойно проговорила тетя Ильза.

Было непонятно, относились ли ее слова к моему праву озвучить мысли или все-таки к свободе печати. Никто не решился уточнить, и тетя Ильза добавила:

– Пусть так, лишь бы не хуже. В конце концов, главное, что мы идем к достижению этой цели не путем войны. Я помню тот ужас и не желаю к нему возвращаться, поэтому пусть герр Гитлер делает как считает нужным. Ему виднее.

Я задумчиво уставился на тетю Ильзу, вспомнив, что ровно те же фразы мой отец когда-то говорил гостю, сидевшему в нашей крохотной кухне и рассказывавшему о национал-социализме. Забавно, однако, выходило: теми словами отец выказывал свое противление Гитлеру, и теми же словами тетя Ильза теперь поддерживала его. Общие и мертвые фразы, годные ко всякой власти и во все времена и ничего не выказывающие на самом деле. Я усмехнулся.

Между тем тетя Ильза перевела разговор на другую тему:

– Вы слышали о Дахау?

Герр Штольц с готовностью переключился:

– На службе сегодня что-то обсуждали в связи с заметкой в газете, но я ее не видел. А что любопытного пишут?

Тетя Ильза повернулась ко мне:

– Виланд, дорогой, подай вот ту газету.

Я подал тете свежий выпуск «Фёлькишер Беобахтер». Она быстро нашла нужную страницу.

– Тут напечатали речь Гиммлера в муниципалитете Мюнхена. Вот: «В среду, двадцать второго марта, близ Дахау будет открыт первый концентрационный лагерь. В нем будут размещены пять тысяч узников. Планируя лагерь такого масштаба, мы не поддадимся влиянию каких-либо мелких возражений, поскольку убеждены, что только такая мера позволит спать спокойно всем добропорядочным немцам». – Она оторвала взгляд от газеты и посмотрела на Штольцев. – Он опирался на поправки к этому новому закону «О защите народа и государства». Весьма любопытный шаг, не находите?

– Бог мой, Ильза, и кого они хотят туда отправить в таком количестве? – удивленно воскликнул герр Штольц.

– Политзаключенных, кого же еще, – вмешалась его супруга, – я слышала, только за последнюю неделю было арестовано больше трех тысяч социал-демократов, прибавь к ним тех коммунистов.

Тетя Ильза продолжила чтение статьи:

– «В него будут помещены все коммунисты и, если в том будет необходимость, функционеры социал-демократических движений и рейхсбаннеры, которые представляют опасность для государства. Ввиду их чрезвычайного упорства и категорического нежелания отказаться от агитации за свои убеждения свободу им предполагается не предоставлять. Все слухи относительно будущего дурного обращения с заключенными лишены всяких оснований…»

Я уже читал эту статью, поэтому незаметно выскользнул из-за стола.

Волна арестов продолжалась. Как объявил Гитлер по радио, превентивные заключения были мерой вынужденной: «Народ бурлит недовольством, которое вызывают провокации этого оппозиционного сброда! Действия этих негодяев становятся наглее с каждым днем, глупцы не понимают, что сами же и пострадают от праведного гнева честных немцев. Ради их же собственной безопасности, которая вряд ли может быть гарантирована в случае массовых народных выступлений, мы отправляем этих людей туда, где сможем обеспечить их защиту…»

– Они еще ничего не совершили, – недоумевал какой-то старик в продовольственном магазине, куда меня отправила тетушка, – но их лишают свободы! Это противоречит всем нормам права! – В порыве возмущения он приподнял руку с тростью, едва не задев стоявшую позади него даму.

– Не совершили, но могут, – тут же вмешалась эта дама, – и, скорее всего, так и сделают, если их вовремя не остановить.

– Позвольте, но откуда нам знать, что они сделают, а чего нет? – вопросительно посмотрел на нее старик.

Женщина возмущенно всплеснула руками и перешла на повышенный тон:

– А вы предпочитаете проверять? Извольте, я мать, у меня трое детей, и я не желаю подвергать их опасности быть на одной улице с этими… – Она запнулась, не найдя подходящего слова, и рассерженно повторила: – С этими! Да и на что им жаловаться? Дармовая еда, мягкая кровать, крыша над головой и безопасность от своей же дурной головы. В конце концов, если ты добропорядочный немец, тебе нечего опасаться.

– А еще не коммунист, не социал-демократ, не еврей и не безработный, – усмехнулся старик.

Все находившиеся в магазине рассмеялись.

В университете мы начали показывать студентам-евреям, где их истинное место. Поначалу дело ограничивалось угрозами, у некоторых для острастки отбирали и тут же на их глазах рвали книги и конспекты лекций. Одни понимали с первого раза и ходили по коридорам, смиренно опустив голову и стараясь никому не смотреть в глаза, в других же еще теплился дух противоборства. И тогда мы перешли к более решительным действиям: каждый день мы избивали одного-двух, дабы они были наглядным примером остальным евреям.

Однажды мы гурьбой ввалились в аудиторию и с удивлением обнаружили, что в первом ряду гордо восседал Лео Бебель. При виде нас он втянул голову в плечи, но с места не сдвинулся.

– Кто это у нас здесь? Вонючка Бебель занимает первые места! – угрожающе засмеялся Хайнц. – Тебе же вчера дали билет в Палестину в один конец, почему не воспользовался?

– А он, видать, захотел остановку в Гамбурге сделать, – раздался голос с заднего ряда, – там с ними не церемонятся. Слышали, на днях гамбургские штурмовики согнали всех жидов на стадион и заставили зубами стричь траву? Эй, Бебель, будешь траву зубами стричь?

– Пошел вон, Бебель, – коротко бросил я.

Но Лео не двигался.

– Еврей плохо слышит? – громче произнес Хайнц.

– Еврей плохо видит, – неожиданно огрызнулся Лео.

Честно говоря, я не ожидал от него такой смелости.

– С последних рядов я не вижу, что преподаватель пишет на доске, – попытался объяснить он.

– Так надень очки, – рявкнул Хайнц.

– Вы их сломали еще позавчера. – Лео опустил голову и ухватился за край стола, демонстрируя, что не уйдет.

– Да что вы церемонитесь с евреем?! – взревел Генрих, двухметровый верзила, вошедший за нами.

Он схватил тощего Бебеля за ворот куртки и буквально выдернул из-за стола. Даже не вскрикнув, он полетел к лекторской трибуне. Рухнув у ее подножия, он несколько секунд лежал без движения, нелепо раскинув руки и ноги в стороны. В таком положении его и застал доктор Деклер. Быстро скользнув глазами по Лео, преподаватель посмотрел на нас долгим усталым взглядом. Мы молчали.

– Студент Бебель, прошу покинуть аудиторию и привести себя в порядок за ее пределами. Остальных прошу занять свои места, мы начинаем.

Подняв с пола свою тетрадь, Лео Бебель поплелся к выходу. Я успел заметить его полный ненависти и бессилия взгляд, но смотрел он не на нас… а на доктора Деклера.

По всему университету были развешаны «Двенадцать тезисов» студенческого союза, направленные против негерманского духа, проще говоря, против поганых евреев, продолжавших всеми правдами и неправдами цепляться за студенческие скамьи. «Наш самый опасный враг – еврей и тот, кто зависим от него, – было выведено крупными красными буквами на каждом плакате. – Еврей может думать только по-еврейски. Когда он пишет по-немецки, то он лжет…»

Студенты собирались возле плакатов группами, зачитывали текст вслух и с жаром обсуждали.

– Они чужестранцы!

– Семья Шварцман уже в четвертом поколении живет в Берлине, какие они чужестранцы? А вот твои родители вернулись из Франции только после войны.

– Но я не еврей!

– Но и не немец, так в чем разница?

– Я тебе покажу, в чем разница!

Повсюду вспыхивали конфликты. Профессора были не в силах препятствовать всем ссорам и дракам, случавшимся в стенах университета. Они были заняты лихорадочным латанием дыр в лекторском составе после введения квот для евреев-преподавателей: отныне в высших учебных заведениях допускалось не более полутора процентов евреев от всего преподавательского состава. Впрочем, и они вскоре ушли, так как их лекции все равно никто не посещал. Мы в открытую заявили, что не желаем видеть ни одной еврейской морды за преподавательской кафедрой.

– Мышление наше стало совсем уж простым, коль столь примитивное сознание могло так легко завоевать нас, – тихо проговорил доктор Гишпан перед тем, как навсегда покинуть стены университета, и его счастье, что эти слова услышали лишь мы с Хайнцем, следившие, чтоб он ничего не прихватил из аудитории.

В итоге доктору Деклеру, читавшему у нас право, пришлось взять на себя не только историю, но и литературу, к которой он не имел никакого отношения. Было видно, что ему это откровенно неинтересно, вел он безэмоционально, часто ограничивался зачитыванием длинных кусков из книг и даже не пытался скрыть, что в навязанном ему предмете разбирается слабо. Неинтересно было и нам, на занятиях мы громко перешептывались, обсуждая последние события.

– По новому закону должны были уволить всех чиновников еврейского происхождения, но вмешался Гинденбург и заставил сделать исключение для ветеранов мировой и тех, чьи родственнички там погибли. В итоге больше половины остались на тепленьких местах. Вникаешь? И тут выкрутились благодаря старику, прогнулся, старый пень.

– Вникаю, на фронте, выходит, много их брата полегло.

– Я не к тому сказал, идиот…

– Говорят, уже больше тридцати тысяч смылось во Францию и Голландию.

– А толку-то, когда их здесь еще больше полумиллиона воздух портит?

– Если все четыре предка – и деды, и бабки по матери и отцу – евреи, тогда все ясно. А если только с одной стороны или, скажем, только дед или бабка, тогда как считать?

– Смотря с какой стороны, с отцовской или с материнской…

– Ерунда, это не имеет значения, а вот если сам чистенький, а муж или жена, предположим…

– Незаконное сожительство!

– Я слышал, у отца Руди с этим не все чисто, говорят, в церковной книге регистрации браков… – Голос Хайнца понизился до тихого шепота, чтобы Руди, сидевший через два ряда от нас, не услышал.

Средоточием политической жизни теперь была Кролль-опера на недавно переименованной Кёнигсплац – туда переехал парламент после пожара Рейхстага. Двадцать третьего марта на сцене, привычной к опереттам и драмам, была проведена очередная сессия парламента, явившая кардинально новое искусство под названием «Закон о преодолении бедственного положения народа и государства». Отныне конституция Германии не была истиной в последней инстанции, теперь лишь рейхсканцлер Адольф Гитлер определял законность законов. Окончательной и закономерной точкой явился декрет от четырнадцатого июля.

– «Отныне Национал-социалистическая немецкая рабочая партия является единственной партией в Германии! – громко зачитывал Хайнц первую полосу. – Всякий, кто попытается сохранить или воссоздать организационную структуру какой-либо другой политической партии либо же предпримет какие-либо шаги к созданию новой политической партии, будет арестован и отправлен на каторжные работы сроком до трех лет. В случае, если деяние преступника потребует более тяжкого наказания, оно будет рассмотрено в индивидуальном…»

Дочитать Хайнц не сумел, его голос потонул в возбужденном студенческом гаме:

– Отныне есть лишь один фюрер, и имя ему Адольф Гитлер!

– Слава Гитлеру!

– Хайль Гитлер!

Я ощущал себя как в канун Рождества – чувство великого праздника переполняло меня. Весь Берлин украшали транспаранты и плакаты с тезисами партии. После занятий мы носились по городу со специально созданными отрядами молодежи и инспектировали книжные магазины, которые торговали книгами Манна, Ремарка, Брехта, Цвейга, Толлера, Верфеля, Франка и других, таившими тлетворную проеврейскую заразу на своих страницах. Переворошив все полки, мы рвали и топтали найденные, нелегальные отныне книги, а прежде чем уйти, на дверь каждого магазина прибивали списки того, чем теперь запрещалось торговать под угрозой ареста.

– Виланд, что ты делаешь?

Тетя Ильза, привлеченная в комнату шумом, пораженно воззрилась на меня.

Я и вправду действовал не слишком осторожно, грубо сваливая книги с полок прямо на пол.

– Тетя Ильза, от этого нужно избавиться, – торопливо проговорил я, не прерывая своего занятия.

Я продолжал внимательно изучать корешки книг и вытаскивать необходимые. Тетя Ильза подошла и подняла одну.

– Собрание современной лирики чем не угодило? – удивленно произнесла она.

– Оно в списке. – Я даже не обернулся. – Значит, и в него пролез какой-то еврейский стихоплет.

– Ну уж нет. – Тетя начала поднимать книги с пола и решительно ставить их на место. – Эту библиотеку собирал еще мой покойный муж, не позволю уничтожать ее из-за мимолетного веяния времени.

– Тетя! – Я стремительно обернулся и пораженно посмотрел на нее. – Мимолетное?! О чем ты говоришь, эти книги не близки нам, они ломают все наши моральные устои!

Тетя Ильза ничего не ответила и продолжила молча расставлять книги. В глазах ее была грусть, и я подумал, что это связано с воспоминаниями о ее муже. Очевидно, эти книги были дороги ей как память о нем. Я не стал упорствовать, но ближе к вечеру, когда тетя Ильза отправилась на прогулку с фрау Штольц, я все-таки вытащил несколько томов, так как не мог прийти на Опернплац с пустыми руками.

По моим подсчетам, к шести часам на площади и близлежащих улицах собралось не менее двадцати тысяч горожан. Здесь были не только студенты и профессора, но и обычные жители Берлина, прижимавшие к груди связки книг. Я с трудом нашел в условленном месте Хайнца. Он ожидал меня между оперным театром и зданием университета, где была подготовлена площадка для огромного костра. В центре уже возвышалась внушительная гора книг, действительно напоминавшая рождественскую елку. На специальных помостах ожидали кинооператоры и фотографы, не желавшие упустить ни единой детали.

– Нужно пробраться ближе к трибуне, сейчас будет выступать Геббельс, – взволнованно проговорил Хайнц.

Привычно работая локтями и извиваясь, словно змеи, мы начали протискиваться вперед. Прежде чем увидеть одного из главных партийных ораторов, я услышал его голос, который вознесся над площадью, усиленный во много раз микрофоном:

– Огонь очищает и озаряет! Сегодня огонь очистит от скверны и озарит истинный путь Германии, озарит новую эпоху, в которую мы вступаем с великой честью. Дух немецкого народа выразит себя с новой силой, – грохотало над волнующимся морем людей. – Пришло время новой эры и новых людей, которых взрастит новый порядок!

Мы наконец-то пробились в первые ряды. Геббельс стоял на возвышении. Перед ним на деревянной платформе установили стол, укрытый полотном со свастикой. На нем стояли опутанные проводами микрофоны, две бутылки с водой, стакан и листы с текстом, в которые рейхсминистр даже не заглядывал. По его знаку гору книг подожгли сразу в нескольких местах. Очевидно, их предварительно полили каким-то горючим, так как полыхнули они мгновенно. Я почувствовал жар на лице, щеки и нос обдало тягучим угарным потоком. «Одарен по-сатанински, велик, истинно велик», – услышал я восхищенный шепот позади себя. Я зачарованно смотрел на огненные языки, пытавшиеся дотянуться до чистого неба и лизнуть его.

Несколько студентов-активистов вышли из толпы и подошли к пылающей горе книг так близко, что их лица стали багровыми. Превозмогая боль, но не отворачиваясь, они громко прокричали:

– Против классовой борьбы и материализма! За народность и идеалистическое мировоззрение! Мы предаем огню сочинения Маркса и Каутского!

Бросив книги, они вскинули руки и, развернувшись на пятках, вернулись на свои места. Настала очередь следующих.

– Долой декадентство и моральное разложение! Упорядоченному государству – порядочную семью! В огонь книги Генриха Манна, Эрнста Глезера и Эриха Кестнера!

Еще несколько книг последовало в костер.

– Дадим отпор политическим предателям! Все силы – народу и государству! Мы предаем огню сочинения Фридриха Фёрстера!

Следующая группа студентов.

– Скажем нет половой распущенности, растлевающей наши души!

В огонь полетели книги Зигмунда Фрейда.

– Нет фальсификации нашей истории и осквернению великих имен, мы будем свято чтить наше истинное прошлое! В огонь Эмиля Людвига и Вернера Хегеманна!

– Искореним антинародную журналистику еврейского пошиба в годы национального восстановления! Сгорите, сочинения Теодора Вольфа и Георга Бернгарда!

Огонь разгорался сильнее, мои глаза слезились, я перестал ощущать запахи, но не отводил взгляда и шепотом повторял каждое слово, выкрикиваемое студентами-активистами. Сердце готово было выскочить из груди, когда Хайнц ткнул меня локтем в бок.

– Пошли, наша очередь.

На негнущихся ногах я последовал за ним. Я подошел к огню так близко, что опалил ресницы и брови, лицо запылало еще сильнее, жар нестерпимо жег все тело, но я готов был скорее умереть, нежели здесь, на глазах у всего Берлина и великих партийных лидеров, сделать хоть шаг назад.

– Нет псевдописателям, предающим героев мировой войны! – услышал я словно издалека свой низкий, зычный голос, казавшийся мне сейчас чужим. – Да здравствует воспитание молодежи в духе истинного патриотизма! Долой сочинения Эриха Марии Ремарка!

Что было силы я швырнул в трескучий огонь свои книги и, повернувшись к трибуне, вскинул руку. Я не знаю, от чего больше плавился: от жара ли, исходившего от костра, или от одобрительного взгляда Геббельса, которым он одарил меня. Я слышал, как за спиной другие студенты кричали призывы, кидая в огонь книги Альфреда Керра, но мне казалось, это было не в паре метров от меня, а в другом измерении. Я же был загипнотизирован, заворожен блестящими глазами рейхсминистра и не мог отвести от него взгляда. Хайнц потянул меня за руку, и мы вернулись на свое место.

Дома тетушка отругала меня за подпаленные брови.

– Посмотри на себя, на кого ты похож, и одежда вся пропахла дымом. Видела бы тебя твоя мать. Марш переодеваться!

На следующий день в газетах написали, что по всему Берлину было сожжено не менее двадцати тысяч книг.

– Двадцать, ты только представь себе, двадцать тысяч! – потрясая газетой, восторженно проговорил Хайнц, когда мы на следующий день встретились в университете.

– Фон Тилл, Штольц, вас вызывает профессор Хансен.

Мы оторвались от газеты и как по команде вскинули головы. Перед нами стоял активист Герман Пфенинг. В руках он держал какой-то список. Сверившись с ним, он пошел дальше. Мы с Хайнцем переглянулись. Хуго Хансен преподавал экономику. Его боялись и уважали одновременно, по влиянию в университете с ним вряд ли кто мог соперничать, даже ректор. Все знали, что он имел связи в высших политических кругах и был вхож на многие важные партийные мероприятия.

Поднявшись на второй этаж, мы постучали в дверь и, дождавшись приглашения, вошли в кабинет. Внутри уже стояли студенты, среди которых были и те, что накануне вместе с нами бросали книги в огонь под заранее утвержденные выкрики. На их лицах было настороженное любопытство, судя по всему, они тоже не знали, зачем их пригласили. Мы дождались еще двоих, и профессор Хансен прервал молчание:

– Университет выражает вам благодарность за истинную преданность Германии. Вчера вы проявили себя как немцы, которым небезразлична судьба страны, подарившей вам жизнь.

Он обвел нас одобрительным взглядом. Мы молчали, восторженно взирая на профессора. Осанка и все точные движения его тела выдавали военное прошлое. Он был высок, широк в плечах, но с возрастом погрузнел и обзавелся животом, на который часто во время лекций укладывал руки, украшенные двумя массивными перстнями. Волосы его были по-прежнему густые, но уже с яркой проседью, зато зрение, судя по всему, сохранилось идеальное, он никогда не щурился, даже если обращался к студентам с дальних рядов.

– Подобные деяния не должны оставаться без внимания. Они символизируют вашу непоколебимую верность фюреру и будут служить примером для остальных. От имени университета позвольте вручить вам награды, и, заверяю, все это найдет отражение в ваших личных характеристиках.

Хуго Хансен взял со стола наградные листы и начал поочередно называть наши фамилии. Затаив дыхание, я ждал, когда он произнесет мою, но меня вдруг отвлек шорох в углу. В массивном кресле, скрытом наполовину темной ширмой из резного дерева, кто-то сидел. Поняв, что он выдал свое присутствие, незнакомец встал и подошел ближе. Он был в черном мундире, в руках держал фуражку, отделанную белым кантом. Я посмотрел на знаки различия и тут же непроизвольно вытянулся в струну: незнакомый гость был группенфюрером.

Он встал рядом с профессором Хансеном. Тот умолк.

– Вчера вы доказали, что готовы служить на благо германского народа. – Голос группенфюрера был низкий и грубый. – Сейчас это особенно ценно. Закладывается основа будущего государства. И люди, которые ведут нас, нуждаются в опоре, состоящей из молодых, здоровых, сильных и идеологически верно мыслящих людей.

Несмотря на попытку группенфюрера придать своему тону доброжелательность, звучал он сурово. Он продолжал говорить, буравя студентов пристальным взглядом.

– Вы знаете про многочисленные аресты, которые сейчас вынуждена производить полиция. Трусливые враги называют это террором. А что об этом думаете вы?

Мой рот раскрылся, а язык начал чеканить слова прежде, чем я успел осознать это:

– В этом залог будущего порядка и благоденствия. Мы обязаны подчиниться и содействовать, если мы истинные патриоты Германии. Тотальная дисциплина сегодня – это спокойствие и комфорт завтра.

Кровь отхлынула от моего лица, едва я замолчал. Гость смотрел на меня в упор.

– Вы проявили себя с прекрасной стороны, – наконец произнес он.

– Как и мои товарищи по учебе, – торопливо проговорил я.

Группенфюрер кивнул, будто соглашаясь.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?