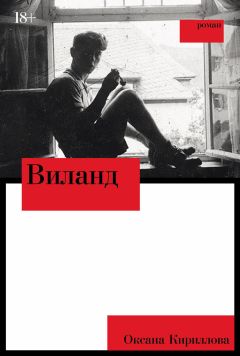

Текст книги "Виланд"

Автор книги: Оксана Кириллова

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Я тоже жажду хотя бы примирения – с самим собой, конечно, на большее не рассчитываю. Но, к сожалению, мне это чувство недоступно. Для меня оно лежит в области полного искупления, которое невозможно, и глупо верить, что это удастся кому-нибудь из нас. «Понимание не обязательно ведет к оправданию и прощению» – уж не упомню, где я это услышал, но это верно: я способен объяснить, как так сталось, возможно, вы даже поймете, как постепенно произошел тот слом, заставивший незаметно переступить черту дозволенного, но, даже поняв, вы вряд ли сумеете оправдать или, того сильнее, простить. Постижение и уразумение не всегда ведут к прощению, уж точно не в нашем случае. Так стоит ли пытаться? Любопытное, конечно, человеческое качество – прощать. Совершенно для меня необъяснимое. Многие искренне веруют, что способны на это, и даже заявляют об этом во всеуслышание, когда кто-то молит их о том, но вы никогда не узнаете, так ли это на самом деле, теорема эта недоказуема. Возможно, прощать было бы легче, если бы каждый осознал, что делает это в первую очередь для себя, а не для подлеца-обидчика, потому как обида, гнев и ненависть к тому, кто оступился, нещадно терзают в первую очередь наш разум, и не только разум, но и само физическое здоровье наше. Но пока мы верим, что прощение нужно исключительно оступившимся, мы будем малодушно его придерживать, не понимая, почему через годы шалит давление и колет сердце. А ведь не только честное прощение, но даже самое обыкновенное безразличие на месте обиды и гнева при определенных условиях способно высвободить. Но человеку проще гневаться и ненавидеть. Я это проходил, я тоже ненавидел, вначале их, потом… самого себя. И теперь я так до конца и не разобрался, чего во мне больше сейчас – горькой вины или жгучего стыда? Говорят, стыд мы испытываем, когда нас волнует внешняя оценка других, а вина идет рука об руку с внутренним самоедством и только по тем дорогам, где хаживала совесть. В этом смысле вина была бы предпочтительнее. Благословенно будет место, где единственной властью станет совесть и чувство вины. А если верите, что для человека главным ограничителем является карательный орган, как принято считать в обществе, то ошибаетесь. Скорее его фантазия и то, что мы прозвали здравым смыслом.

В этой связи я вспоминаю Отто Олендорфа – командира айнзацгруппы D. Он был из тех редких людей, кто действительно беспокоился за своих солдат и их будущее чувство вины. Он никогда не позволял им устраивать расстрелы по отдельности, приказывая всему взводу жать на курок одновременно. Таким образом он решал вопрос личной ответственности и психологического давления, потому как считал, что все эти экзекуции были равно тяжелым испытанием как для жертв, так и для… его парней. Уравнял, что ж. Но я вдруг понимаю еще одно: по сути, у его парней была отличная возможность промазать. По большому счету, все мы имели возможность тщательно взвесить, оценить законность своих действий и их последствия, а затем взять и «промазать», если уж на открытое выступление не хватало решительности. Мы были не свободны в действии, но могли проявить подобие воли в бездействии. И только единицы так поступили. А потому не тешьте себя мыслями, что это дело рук маленькой группки умалишенных, дорвавшихся до власти, и что всего несколько больных чинов в СС ответственны за этот кошмар. Ведь если бы это было так, то режим пал бы в результате восстания немецкого народа против этого ужаса, но он пал всего лишь из-за поражения вермахта совсем на других фронтах борьбы. В действительности это было миллионное сплочение, иначе мы бы попросту не выстояли столько лет против могущественных держав и сил.

И сейчас вам нужно набраться сил и посмотреть правде в глаза: они – это все мы, по сути. Кто смелее, возможно, найдет в себе силы еще сильнее персонализировать: тот, сбрасывавший синие гранулы ядовитого пестицида, – это я. Признайся, хоть ты никогда не видел, что творится за высокой колючей проволокой под серым тягучим дымом, но это ты вел их, закрывал тяжелую герметизированную дверь, сбрасывал кристаллы синильной кислоты вниз, наблюдал через мутные смотровые щели, ворошил багром влажную слипшуюся кучу тел, пропитанную экскрементами, растаскивал этот липкий скорченный ком, вез его части на тележках к печам крематория, укладывал как можно компактнее, затем вычищал пепел… И все заново. По кругу. Признай: не только потому, что не нашел в себе сил выступить против, не только потому, что трусливо молчал, глядя на тяжелый, вязкий дым на горизонте и чувствуя тошнотворный запах, но и потому (быть может, тогда ты еще даже не родился), что сам бы это делал, если бы провидение было не столь милосердно к тебе и поставило на его место. Не обманывайся: если бы тебе приказали, если бы тебе платили за эту работу, если бы ты видел, что это происходило повсеместно, стало нормой, что каждый так поступает, если бы тот, кому ты верил, сказал, что это правильно, в конце концов, что в этом высшая справедливость, историческая и природная закономерность, – да ты бы и сам в это уверовал, глядя, как дисциплинированно они идут на это газовое заклание, словно и сами верят, что так надо и роптать против этого не до́лжно и бессмысленно, – ты честно и усердно, как любой исполнительный гражданин и патриот своей родной земли, делал бы свою работу. Безусловно, ты мог не быть тем, чья рука непосредственно ворошила пепел и закрывала заслонку в печи, но будь уверен, ты бы занял свое место в этом адском устройстве, стал бы его винтиком. И вскоре эта работа сделалась бы для тебя рутиной. Думаешь, мы были другими? Никто из нас и помыслить не мог, что способен на такое, пока не начал это делать. Думаешь, это в прошлом? Знай, что и сейчас где-то среди вас живут такие же несостоявшиеся охранники, капо[17]17

Капо – привилегированный заключенный, сотрудничавший с администрацией в концлагерях нацистской Германии.

[Закрыть], пулеметчики с вышки, лагерные врачи-исследователи. И узники. Это уж непременно. И нужна лишь подходящая ситуация, чтобы они проявились вновь.

Я могу привести сотни примеров добропорядочных граждан, тех самых, которые поначалу «и помыслить не могли». Знал я талантливого ученого-химика и не менее талантливого дельца Бруно Теша, который держал вполне себе безобидное предприятие – фирму по производству дезинфицирующих средств. Выработка на загляденье: две тонны кристаллического цианистого водорода в месяц. Он же синильная кислота – основа для «Циклона Б». Теш вполне мог избежать виселицы после войны, заявив, что продавал свою продукцию исключительно для дезинфекции, а уж как там в лагерях ею распоряжались… Но вот ведь какое дело, все это стало такой обыденностью, что химик, прекрасно зная, для чего используется его продукция, не задумываясь предложил Рудольфу Хёссу[18]18

Рудольф Хёсс (1901–1947) – оберштурмбаннфюрер СС, комендант концентрационного лагеря Аушвиц в Освенциме.

[Закрыть] поставлять не только «Циклон Б», но и специальное вентиляционное оборудование для газовых камер. Переписка эта была случайно найдена во время процесса. Теш и его первый заместитель Карл Вайнбахер были повешены. Но я хочу сказать, что таких была уйма: промышленники, директора, предприниматели – завидные отцы семейств и добропорядочные мужья, ревностные христиане, необъяснимым образом подладившие свой бизнес под реалии времени и сумевшие извлечь из этого немалые барыши. Когда в руководстве «ИГ Фарбен» встал вопрос об открытии очередного завода по производству синтетического топлива и каучука, оно обратило свои взоры на непримечательное польское селение Дворы близ Аушвица. Отличное транспортное сообщение и все природные ресурсы под рукой, а то, что рядом подневольные рабочие, – любопытное совпадение, не более. Рабский труд заключенных? Боже упаси! А если серьезно, какой делец откажется от фактически бесплатных рабочих рук по соседству? После того как «ИГ Фарбен» торжественно объявил о строительстве завода возле Аушвица, Гиммлер так же торжественно приказал расширить лагерь с десяти тысяч заключенных до тридцати. Четыре года эти тысячи надрывались и умирали там. Умирали на строительстве завода, с конвейера которого впоследствии не сошло ни грамма синтетического каучука. Он выдавал на-гора лишь трупы. До полного изнеможения работали и на заводах Густава Круппа – на радость и материальное благосостояние старого барона, которому уже и не нужно было то космическое состояние, а скорее добротная утка и исполнительная сиделка, поскольку старик впал в полный маразм. После войны судебные разбирательства вскрыли рыло респектабельной набожной промышленности, продемонстрировав ее глубокие познания в концлагерной действительности. Но будем честны, первоначальный шок от увиденного в лагерях прошел довольно быстро, гнев и ярость утихли, потому как мир торопился жить дальше, как я уже говорил. И многие действительно ответственные за страшное, бизнесмены, без зазрения совести пользовавшиеся принудительным трудом узников, сумели всеми правдами и неправдами дотянуть до периода «оттепели», когда уже даже судейский корпус был утомлен воплями выживших о возмездии. И они получили довольно мягкие, а некоторые – так и вовсе оправдательные приговоры. Помню одного охранника, который попал в Аушвиц на закате существования лагеря, хромой фронтовик после серьезного ранения, на передовой уже совершенно бесполезный. Оказавшись в лагере, он даже форму СС отказывался носить, предпочитая свое вермахтовское обмундирование, впрочем, тогда уже всем было плевать, кто во что одет, – мы стремительно двигались к краху. Это был утомленный и разочарованный ветеран, которому было не до узников. Нет, хлеб он им, конечно, не подавал, но и не поднял руку ни на одного из них. Держу пари, он даже не сподобился на оскорбление хоть одного заключенного. И он был казнен в апреле сорок шестого, как и многие другие рядовые охранники, личные водители, курьеры, помощники – те, которым просто не повезло, которые когда-то были отправлены в распоряжение не того человека. В то время как, например, тот же сынок Круппа, еще в сорок третьем перехвативший бразды правления империей у батюшки-маразматика, был приговорен к двенадцати годам, да и того не отсидел, будучи выпущен на свободу через три года по общей амнистии, – вернули и корпоративное имущество, и личное состояние, разве что не извинились вдогонку, хотя, может, и извинились, откуда мне знать.

Суть в том, что нельзя было надолго отправить в тюрьмы весь цвет высшего промышленного общества, оно и так терпело крах, а потому сошлись на том, что обвиняемых назвали оступившимися коммерсантами, которых заведомо ввели в заблуждение и которые исключительно по незнанию сумели извлечь всю возможную выгоду из суровых реалий режима. В конце концов, оступившиеся принесли извинения.

Подобная судебная чертовщина происходила повсеместно. Бывший комендант Гросс-Розена Йоханнес Хассебрёк, руководивший лагерем с октября сорок третьего и до самой эвакуации, прожил долгую и счастливую жизнь. Когда он был назначен на должность, в Гросс-Розене было не более трех тысяч заключенных. За время его службы эта цифра увеличилась до восьмидесяти тысяч. Кроме того, Хассебрёк отвечал и за тринадцать филиалов Гросс-Розена, куда отправляли умирать на тяжелых работах тех, кого уже не вмещал основной лагерь. Всего в хозяйстве Хассебрёка погибло около сотни тысяч. Во времена оны им были довольны: главный инспектор концентрационных лагерей, всесильный алкоголик Рихард Глюкс не скрывал, что радуется успехам своего протеже на службе. Англичане приговорили Хассебрёка к смертной казни. Позже это решение заменили на пожизненное, еще позже на пятнадцать лет, а вышел он и вовсе в пятьдесят четвертом и подался в бизнес, кажется, открыл лавку в Брауншвейге. Выжившие узники пытались прижать к ногтю бывшего коменданта и после этого, но он был оправдан как местным судом, так и Федеральным конституционным судом Германии после апелляции обвинения. До последних дней Хассебрёк не скрывал, что сожалеет о крахе Третьего рейха, о чем с ностальгической грустью поведал одному израильскому историку, вздумавшему написать про него в своей книге.

Еще один пример. В Сербии немецкая армия столкнулась с сильным партизанским сопротивлением. На всякий случай расстреляли всех евреев мужского пола. Встал вопрос, что делать с их семьями, армейцы не хотели брать на себя ответственность и спихнули несчастных вдов с детьми на местного командира полиции и безопасности доктора Эмануэля Шефера. Шефер посчитал, что правильнее всего будет умертвить их в газвагенах. Шесть тысяч двести восемьдесят женских и детских душ. В пятьдесят третьем наконец и он предстал перед судом в Кёльне. Он получил шесть с половиной лет тюрьмы. За шесть тысяч двести восемьдесят душ. Это по девять часов и шесть минут тюрьмы за каждого убитого. Как вам такой расклад? А если я скажу, что Шефер вышел досрочно спустя три года? Получается по четыре часа и восемнадцать минут за каждого. После освобождения Шефер переехал в Дюссельдорф, где работал рекламщиком до самой смерти. А потому, повторюсь, суд человеческий – сомнительное заведеньице. Я не увидел в нем правды ни во времена нашей силы, когда судили евреев и противников режима, ни после, когда мы поменялись местами. Приговор всегда и везде заказывали режим и его нужды на данный момент. И не дай вам бог уверовать, что чистое правосудие, основанное на справедливости, может стоять в основе того приговора. То, что один суд сегодня назовет «форсированной эмиграцией» и законной «конфискацией», другой завтра назовет «гоном на смерть» и «разграблением чужого имущества». Смотря кто у власти в день заседания.

По большому счету всем нам нужно было извернуться и продержаться в тени до того времени, когда трибуналы союзников над военными преступниками завершились и эстафетную палочку в этих делах приняли немецкие и австрийские суды. Случилось это в пятьдесят пятом, тогда утвердили знаменитый сто четвертый закон[19]19

Закон № 104 «Об освобождении от национал-социализма и милитаризма» от 5 марта 1946 года. Первый закон после войны, который приняли немецкие органы власти, а не оккупационные. После принятия этого закона 13 миллионов немцев прошли анкетирование, которое должно было помочь определить степень их вины и причастности к нацизму. Трибуналы не справлялись с валом обвиняемых, в итоге была объявлена амнистия для всех рожденных после 1 января 1919 года, нетрудоспособных и малообеспеченных. Из 13 миллионов лишь 613 тысяч были признаны в той или иной степени причастными к деяниям нацизма. Основными преступниками были признаны 1600 человек.

[Закрыть], который передавал денацификацию полностью в немецкие руки. Это должно было помочь Германии «восстановить доверие мира», так говорилось в преамбуле того закона. Фактически союзники передали бремя наказания немцев немцам и с интересом следили, что сами творившие думали о своих делах, какова степень осознания и какую меру считали заслуженной за то, что сотворили. Немцы со всей свойственной им педантичной основательностью приступили к делу, начав делить всех на категории, подкатегории и подподкатегории: на тех, кто творил, и тех, кто извлекал выгоду, на тех, кого просто зацепило, кто оказался не в том месте не в то время, на тех, кто числился, но не делал, и тех, кто делал, но не числился, на тех, кто преследовал по приказу и кто – по инициативе, кто сочувствовал, но ничем не помогал, кто помогал, но молчал, кто занимал должность, но не извлекал из этого дивиденды, кто сорвал куш, но в партии не состоял, кто участвовал, но не проявил себя, кто проявил, но не состоял, на тех, кто… кто… кто… Были даже созданы судебные палаты, которые сортировали всех по группам. В палаты входили председатели, заместители и бесчисленное множество заседателей, чьи кандидатуры утверждал министр по делам политического освобождения (и такого придумали). Только в американской зоне было рассмотрено три с половиной миллиона дел. От этого утомились даже бесчисленные заседатели, сидевшие на окладах. И как-то постепенно занялись перевоспитанием: обязательные экскурсии в концлагеря, лекции, просмотр документальных фильмов. Работа ведется, и бог с ней. Перевоспитание случилось, «доверие мира» было восстановлено, а старое позабыто, при разработке новых указов немецкие законодатели обратились к новоявленному мерилу, отныне почитавшемуся за образец, – Конституции США. Конституции, при создании которой в свое время опирались на европейские принципы законности англичан, французов… и немцев (и снова гомерический хохот про себя, ибо проклятая боль в груди по-прежнему не дает этого сделать вслух). Что ж, все круги имеют свойство замыкаться. И когда наказание уступило место порицанию, тогда даже у самых отъявленных появился шанс. Если они не Эйхман, конечно. Доходило ведь до абсурда. Так, один австрийский суд, в Инсбруке, если мне не изменяет память, внимательно заслушав показания свидетелей-евреев, бывших заключенных Плашова[20]20

Плашов – концлагерь в южном пригороде Кракова. Его комендантом был Амон Гёт, известный своими садистскими наклонностями. Часто развлекался тем, что натравливал свою собаку на заключенных.

[Закрыть], заявил, что описанное ими насилие просто не укладывается в голове, а потому не могло происходить на самом деле. «Невообразимо» – так было сказано этим свидетелям. Идиоты. Вообразимо все. Тем более то, что происходило на самом деле. На самом. Деле. И вот тут-то в отдельно взятом случае во всей красе исполнилась одна из наших старых надежд: мир просто не поверит в это, ведь де-юре мы были одной из самых просвещенных наций цивилизованной Европы. Но мы не умели даже скрыть все это должным образом. Мы верили в свою победу, а потому закапывали неглубоко во всех смыслах. А потом… потом все случилось так быстро, что закопать глубже уже не было времени, об этом не думали, просто отступали, опять же во всех смыслах. И надо же было такому случиться, действительно нашлись идиоты, не поверившие, – обвинения в том австрийском суде были сняты.

Я продолжаю анализировать, снова и снова пропуская всё сквозь мелкое сито моих старческих воспоминаний, терзаю себя и зарываюсь еще глубже. Ведь не могло все сводиться к банальному исполнению приказа. Даже с напрочь искаженным восприятием действительности, с разумом, поврежденным «новой нормальностью», были необъяснимые попытки абстрагироваться, совершаемые будто бы бессознательно. Даже в лучшие времена, когда немецкая армия атаковала на всех фронтах и тень расплаты не маячила на горизонте, мало кто желал афишировать свою явную причастность к акциям. Да, мы могли обвинять евреев во всех бедах и грехах, кричать об этом во всеуслышание и одобрительно кивать головой, слушая радио и читая партийные газеты, но это не то же самое, что быть персонально ответственным за смерть конкретных Сары, Ривки, Авраама или маленького Шломо. Никто не желал, чтобы соседи узнали, что именно он расстрелял того мальчика, жившего на их улице, никто не желал, чтобы родные узнали, что именно он отдал приказ уничтожить ту семью, державшую швейную мастерскую неподалеку. Помню, рейхскомиссар Остланда Генрих Лозе, окончательно запутавшийся в устных распоряжениях, приказал остановить расстрелы евреев в одном из подконтрольных ему латвийских городков и в отчаянии запросил официальную инструкцию по их уничтожению. Но найти подобную директиву на бумаге ему тогда так и не смогли. И дело не только в том, что вопрос был деликатный, запрещенный к разглашению, но мало кто жаждал оставлять истории свою подпись под подобным распоряжением. Очевидно, ту истину, что происходившее преступно и наказуемо, ответственные постигли интуитивно, а потому, выходит, где-то в глубине наш организм чувствовал неправильность. Я специально не говорю – разум. Разум наш в тот момент умер – с этим приходится согласиться, и это лучшее, что он мог сделать для процветания той системы. Но что-то пробивалось в наше нутро сквозь общенациональный морок, если ответственные избегали прямых приказов на бумаге, и это, увы, лишает последнего оправдания, за которое можно было уцепиться. Ну что ж, виновны по всем статьям.

Тот, кто и по сей день отчаянно цепляется за верность присяге, за подчинение, дисциплину и долг, объясняя творившееся, искренне веруя, что это может стать оправданием, живет и ныне мертвым разумом. Что не самый плохой вариант для них.

В какой-то мере я даже завидую таким. Я, к своей горечи, теперь ясно понимаю, что мы, солдаты СС, были совершенно свободны в своем выборе. Тогда мы полагали, что если откажемся убивать, то убьют, скорее всего, нас. И по своему невежеству или гордыне мы не видели в той ситуации выбора. Но в том он и состоял: убивать или быть убитым. Варианты, которые предоставляют обстоятельства, не всегда могут быть по душе, но этот выбор неизменно есть, и мы свободны в нем. Даже там и тогда мы могли проявить свою свободу воли. И теперь я понимаю, что всякое мое действие есть мой выбор. Не приказ, не распоряжение, не просьба – это исключительно мое решение.

Теперь, конечно, миллионы людей, которых тогда еще и на свете-то не было, уже составили свое собственное мнение о случившемся – я имею в виду произошедшее под названием «Третий рейх», – и это мнение давно утвердилось и пересмотру, конечно же, не подлежит. Но в действительности все было несколько сложнее, да. Говорят, молодым теперь страшно от осознания того, что было бы в случае нашей победы. А что было бы? Тут все просто: не было бы преступников-нацистов, были бы нацисты-триумфаторы, а победителей, как известно, не судят. Я не был победителем, поэтому отец судил меня. Судил и прятал после войны в подвале нашего старого дома в Мюнстере, отчаянно оберегая от другого суда. Такая вот семейно-правовая драма или комедия, тут как вам угодно. В первые годы я еще пытался малодушно искать свою правду в творившейся вокруг чертовщине, с тупым упорством указывал отцу, что только спустя три года ООН догадалась официально признать геноцид преступлением и определить наказание за него.

– Так за что судили в Нюрнберге, если такого преступления юридически не существовало? Задним числом, отец? Но закон не имеет обратной силы. Видишь, на всяком суде нашлось место лицемерию!

– Спрашиваешь, по какому закону судили? По закону человеческого бытия. От человека не должно вонять трупами, сынок.

Я заткнулся. Он меня уел. На это мне нечего было ответить. Несмотря на такие вспышки, я тепло вспоминаю период наших подвальных споров и молчаний. Не потому, что тогда мы вдруг стали чем-то напоминать семью, но потому, что тогда мне не надо было убивать… Сидеть месяцами под собственным домом – невелика цена за такую благость. Сны, правда, были истинной мукой, да, впрочем, это и сейчас так. Меня корежит во сне и скручивает в потный, липкий ком ядовитого страха. Я прикрываю глаза и вижу сквозь небольшие отверстия, как люди наползают друг на друга, карабкаются, невольно и безостановочно давят один другого, отчаянно пытаясь добраться до массивной двери, как раздирают собственные лица и цементные стены с одинаковой легкостью, как безнадежно вгрызаются в воздух в попытке захватить хоть каплю того, что поможет их легким дышать, но вместо этого заглатывают еще больше газа. Я слышу их хрип, который, оказывается, может быть истошным, вижу их выкатившиеся глаза и вывалившиеся языки, слышу, как сочатся жидкие испражнения из их обмякших тел. Каждую ночь я задыхаюсь под горой тех тонконогих трупов с раздутыми животами и заострившимися треугольными черепами, обтянутыми синей кожей, каждую ночь я пытаюсь выбраться из-под них и глотнуть воздуха, но вместо этого в мой горячечный рот с сухой белой пленкой у кромки губ попадает окаменевшая рука или посеревшая стылая пятка. Я вижу эти скрученные тела-веревки, их опавшие подбородки, черные осколки зубов и чувствую вкус того, что вижу, – гной, гниль разложившегося могильника, испещренного мелкими опарышами, которым и поживиться-то нечем, ибо плоти почти не осталось. Но вдруг одно из тел начинает шевелиться, то, что когда-то было головой, приподнимается и уставляется на меня темными пустыми глазницами. Я просыпаюсь. Обмочившись. Лежу в мокрых кальсонах, смотрю в белый потолок.

– Как мало ты знаешь, Ривка. – Я откинулся на подушку.

Дыхание опять стало тяжелым и прерывистым. Ривка поспешила приложить маску к моему лицу. Сделав несколько вдохов, я убрал ее.

– Если вам хуже, я могу позвонить вашей жене, – смягчившимся голосом проговорила медсестра.

Еще чего не хватало. Я внутренне содрогнулся от подобной перспективы.

– Ривка, ты видела мою жену?

Девушка отрицательно покачала головой.

– Не вздумай звонить этой глупой корове. А вдруг я умру и ее бессмысленные глаза будут последним, что я увижу в этой жизни? Это страшно, Ривка. Нет-нет, нужно свести к минимуму ее посещения. В моей корове нет ни капли правды, ни грамма истины, ни в ней, ни в ее выкормышах, которых она, на свою радость, понесла от меня. Ничего нет и никогда не было. Она прах и тлен. Ривка, ты представляешь, каково это – спать с прахом, совокупляться с тленом? Это страшно, Ривка.

Медсестра растерянно смотрела на меня, не зная, что ответить. Пытаясь скрыть замешательство, она полезла под кровать за колокольчиком.

– Это страшно, Ривка, – повторил я, глядя в белый потолок.

Девушка вытащила колокольчик и положила его на прикроватную тумбочку.

– Зачем же вы женились на ней?

Я пожал плечами.

– С женой меня спарили обстоятельства. Обычные, жизненные. Ей нужен был статус замужней дамы, а мне – чистые носки и рубашки. А впрочем, почему бы и нет, не она, так другая. Кто-то же должен был тушить мне капусту и отбеливать воротники.

– И вы ее никогда не любили? – с недоверием спросила медсестра.

Я усмехнулся и посмотрел на нее, но черты лица не мог разглядеть.

– Дай-ка мне очки, – попросил я.

Она достала из ящика тумбочки футляр, вытащила из него очки и помогла мне нацепить их на нос. Я еще раз внимательно посмотрел на девушку. Хорошенькая, с большими серыми глазами, в которых светилось и любопытство, и опаска, и еще черт знает что.

– Ее – никогда, – честно ответил я.

– А вообще? – Ривка присела на край моей кровати.

Я задумался. И вновь начал вспоминать. Всю свою жизнь я бежал от воспоминаний, но от воспоминаний о ней в особенности. Моей единственной искренней надеждой было то, что когда-нибудь смерть избавит меня от этой тяжелейшей пытки памятью… соединив нас вновь.

Я начал вспоминать скрупулезно, тягуче и болезненно, день за днем своей никчемной жизни, чтоб еще раз попытаться понять, как могло статься то, что сталось.