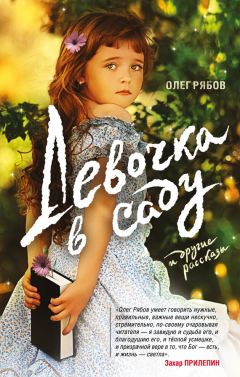

Текст книги "Девочка в саду и другие рассказы"

Автор книги: Олег Рябов

Жанр: Рассказы, Малая форма

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 16 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Девочка в саду

Александр Васильевич вернулся доживать свой век в родной город. По крайней мере, именно его он решил считать своим родным. Ну не военный же городок на Урале, где он родился, а сейчас не сможет вспомнить даже его правильного названия, считать родным. Или какой другой, где служил его отец-офицер. А потом и он мотался всю жизнь по своей стране и по заграницам, будучи главным инженером проектов Газпрома и осуществляя технический надзор за крупнейшими стройками века. Конечно, родной город – тот, где прошли лучшие десять лет жизни: детство и юность. Это время первой влюбленности, первых самостоятельных решений, первых ошибок, синяков, обид и побед. Благо сыновей вырастил умных, сильных, красивых: один – банкир, другой – хозяин сети закусочных в Подмосковье, сбросились сыновья и купили папке квартиру в центре этого города, который ему захотелось считать родным. Небольшая квартирка, двухкомнатная в доме, который народ называл «китайской стеной». А та, в столице, в Теплом Стане, – да пусть она останется как запасной аэродром.

Почти год уже живет он здесь со своей маленькой белой лайкой Норкой. Ни друзей, ни одноклассников, с кем можно было бы пообщаться душевно, он в городе не нашел: либо спились безвозвратно, либо состарились до маразма, либо вели себя с ним пришибленно, как с московским начальником. Хотя грели воспоминания от прогулок по Откосу, по старинному кремлю, по знакомым улицам. Грело и то, что он нашел могилку мамы на старом кладбище в Марьиной роще. Вот маме, наверное, повезло: она и родилась здесь, и нашла свой последний приют тридцать лет назад в своем родном городе. Только рано мама ушла. Он сам разыскал на кладбище этот старый металлический ящик, на котором увидел свою фамилию. Заплатил кому надо и сколько надо, и уже через три месяца на месте ящика стоял памятник розового мрамора с портретом улыбающейся мамы.

Про того единственного человека, с которым хотелось бы встретиться и кого хотел бы увидеть, Александр Васильевич боялся даже думать. Он представлял, во что могла превратиться в шестьдесят лет та, что переполняла его, пятнадцати-двадцатилетнего, гормонами и эмоциями, заставляя совершать глупости и безрассудства. Он понимал, что встречаться не надо, а прикладывать к этому усилия тем более.

Во дворе он уже знал всех пенсионеров его возраста, которые выходили гулять, но контакты не складывались, и мешал не столичный снобизм, нет – его не было, а был тот железный партийный стержень, который всю жизнь позволял ему принимать решения и брать на себя ответственность. Еще министр Динков говорил ему и Виктору Черномырдину: «Это – большевизм! Он мешает вам. Выбросьте его из головы!» Но ничего он не мог с этим поделать, и все, общаясь с ним, чувствовали, что пред ними начальник, а с начальниками откровенными не бывают.

Только две дамочки из соседнего дома, молодящиеся, но его же лет, позволяли себе заигрывать с ним. Он даже уговорил их называть его Сашей, а сам их звал Ниной и Катей. Они трепали его Норку, а та улыбалась, виляла хвостом и не возражала, хотя на остальных если и не рычала, то шерсть на загривке у нее предупредительно вставала дыбом. Для разговоров у дамочек были две темы: здоровье всех проживавших в соседних домах и личная жизнь президентов Америки. Он с удовольствием поддерживал такие разговоры и делился с Ниной и Катей рассказами о том, чем болели его друзья во Вьетнаме или в Тюмени и как лечат самые простые болезни в Тюмени или Вьетнаме. Нина с Катей чувствовали некую иронию в таких рассказах, но очень мудро не подавали вида, и ему начинало казаться, что это и есть правильное отношение к жизни.

Очень хотелось Александру Васильевичу сделать какой-нибудь подарок этим дворовым дамочкам, но не мог придумать какой: не колготки же и не по паре золотых сережек. Подарки он делать любил: как-то внутренне возбуждался, видя, что людям приятно его внимание. Решил он пригласить Нину с Катей к себе в гости на чай. Те, не раздумывая, согласились.

Готовясь, он застелил белой скатертью стол в гостиной, расставил красивые чайные тонкие чашки, купил дорогие конфеты и пирожные, два букетика последних ландышей с пожелтевшими и уже облетающими фарфоровыми нижними колокольчиками и отыскал бутылку совершенно женского вина: массандровский «Мускат Красного Камня».

Дворовые дамочки появились вовремя. Но вместо радостных восклицаний и шуток произошло нечто совсем неожиданное. По черным шляпкам и строгим лицам Александр Васильевич понял, что у его знакомых траур. Хотя в их возрасте потеря друзей и близких – не такая уж и редкая вещь.

Церемонно усадив своих гостий за стол и взяв в руку бутылку с вином, Александр Васильевич в лоб спросил:

– Скажите, мои дорогие, что случилось? Я вижу: вы в трауре!

И в один голос, дополняя друг друга, но не перебивая, они запричитали:

– В соседнем дворе… в доме за стадионом… жила наша хорошая подруга… Ирина Ивановна Старикова… она была прекрасным врачом-педиатром… она вчера умерла… последний год она лежала парализованная… социальный работник за ней ухаживал… родителей своих, папу с мамой, она еще пять лет назад похоронила… они тоже прекрасные врачи были, профессора… ни детей, ни родственников у нее больше нет… и хоронить ее некому… вот мы и думаем – как быть…

Ирина Ивановна Старикова. Вот уж неожиданность. Вот уж не думал, что так придется с ней встретиться.

– Дамочки мои милые, – сказал Александр Васильевич, ставя непочатую бутылку на стол, – отведите меня к ней. Я ее похороню, я сам все сделаю.

…Было время, и Сашка его застал, когда в самом центре старинного большого города можно было встретить сады, заполнявшиеся в мае бушующим морем цветущих вишен. И клумбы под окнами деревянных домиков с тюльпанами и нарциссами. И одуванчики цвели вдоль всех тротуаров.

Он стоял на балконе второго этажа нового дома, в котором дали квартиру папе, военному, приехавшему служить в этот город с Урала. Мама была счастлива: она в этом городе родилась и прожила большую часть жизни. Они с папой сидели на вещах, сваленных в кучу в большой комнате, а Сашка стоял на балконе. Он смотрел сверху, как в соседнем дворе, за высоким сплошным забором, девочка в голубеньком платьице, с белыми капроновыми бантами, вплетенными в коротенькие косички, играла с крупной белой лайкой. Девочка кричала: «Норка, ко мне!» Собака с разбегу прыгала на девочку, неуклюже зависала в воздухе, поджав лапы и закидывая голову, и твердо садилась, прижав уши и свесив свой длинный и мокрый язык. Собака улыбалась, а девочка брала ее за уши и целовала в лоб. Они любили друг друга.

Мама с папой тоже вышли на балкон и встали рядом с Сашкой.

– По-моему, эту девочку зовут Ира Старикова, – сказала мама. – Мне подруга писала, что у Стариковых родилась девочка, но я ее не видела. А девичья фамилия ее мамы Гогина, Лида Гогина. И дом этот частный, «гогинский». На этой улице почти все доходные дома когда-то были «гогинские». Гогины – такие богатеи были до революции. А когда в двадцатые годы, уже в советское время, собственность стали реквизировать, все Гогины разбежались от греха подальше: кто за границу, кто в Ленинград. И дома стали государственными. Только Лидочкиному папе, известному врачу, этот домик с палисадником оставили. После революции наркомом здравоохранения стал Семашко, замечательный человек, он-то и спас многих наших врачей, а может, и всю нашу медицину. Ввел он тогда какое-то почетное звание, вроде народного врача, ну, прототип современного почетного работника, и оставили этим лучшим врачам частные дома, чтобы они могли принимать больных и в клиниках, и на дому. А так как Семашко некоторое время проработал у нас в городе, еще до революции, то первыми это звание и получили наши. Я знаю, что их было пять человек: Орнатский, Богуш, Ситников… И Лидин папа в этом списке был. Я его помню, чудный дядька, не знаю – жив ли еще…

В это время сквозь белые буруны цветущих вишен было видно, как открылась калитка и в палисадник вошел мужчина в светлых бежевых брюках, босоножках и белой рубашке-распашонке навыпуск. Девочка с криком: «Папка, я тебя люблю!» бросилась к нему и повисла на шее. Мужчина прокрутил девочку вокруг и, держа на руках, уверенно зашагал к дому. Поднявшись по ступенькам крыльца, они скрылись на застекленной веранде, а лайка, несколько раз удивленно гавкнув, уселась ждать…

Около подъезда стояли несколько любопытствующих старух, по крайней мере, так хотелось их назвать Александру Васильевичу, и с ними беседовал уже немолодой капитан милиции. Александр Васильевич сразу сориентировался и подошел к нему.

– Вы участковый?

– Да, – небрежно ответил капитан.

– Я когда-то хорошо знал эту женщину, Ирину Ивановну. Можно сказать – я ее первый муж.

– Ну и что? – ответил капитан.

Александр Васильевич достал из кармана пиджака старую визитку – благо сохранилась – и протянул милиционеру. Тот прочитал ее внимательно и, разглядев все должности и звания, совсем по-другому посмотрел на него.

– Капитан, ее уже увезли?

– Да.

– А куда?

– Не знаю. В какой-то морг.

– Кто констатировал смерть? Участковый врач?

– Конечно. Она ведь давно болела.

– И кто ее будет хоронить? И где?

– Не знаю. Наверное, социальные службы. На том кладбище, где место найдут.

– То есть, как бомжа?

Милиционер пожал плечами.

– Капитан, я хочу похоронить ее по-человечески. Помоги мне.

– Конечно, помогу, если смогу. Я ведь Ирину Ивановну тоже хорошо знал и уважал.

– Тогда слушай. Возьми деньги, – Александр Васильевич протянул капитану четыре пятитысячных бумажки. – Заберешь у участкового врача справку, заедешь в ЗАГС, купишь приличный гроб и привезешь покойницу. Отсюда будем хоронить. Не хватит денег – скажешь. Если надо – закажи на целый день такси. А сейчас пойдем в квартиру – надо, чтобы наши дамы поискали там смертное. Или что-то приличное, в чем можно в гроб положить. Ну, они сообразят.

– Так там же опечатано.

– Так я к тебе, капитан, и подошел поэтому. Ты же участковый! Значит, ты и имеешь право распечатать! Не бойся, если что – я все разрулю.

В комнатах был полный кавардак: по комнатам навалены кучи какого-то старья, тряпок, книг, и угнетающе пахло лекарствами. Пахло не теми лекарствами, которые говорят о болезни: пахло так, что все говорило о смерти. Пахло смертью, она еще не ушла отсюда, и Александр Васильевич чувствовал это. Женщины быстро нашли, что им надо.

– Милые мои, а вы хоть знаете, на котором кладбище у нее родители похоронены?

– Конечно, – хором ответили дамочки, – в Марьиной роще. Мы же были на похоронах.

– Тогда я поехал.

– А как же без свидетельства о смерти?

– Я договорюсь. Я там всех знаю.

…Они уже целовались. В десятом классе. Они гуляли по вечерам в Звездинском сквере под фонарями, между сугробами, и целовались, а большая белая Норка разрешала им и даже немножко смущалась и отворачивалась. Она зарывалась мордой в снег и делала вид, что там что-то ищет: то ли мышей, то ли замерзшую косточку.

– Завтра мы идем с тобой на новогодний школьный бал в Дом офицеров. Папа нам билеты достал.

– Нет, Сашенька, я не смогу.

– Как? Почему?

– Мы с папой и мамой идем на концерт. Это уже решено.

– Но ведь мы же тоже с тобой решили, что пойдем на этот новогодний бал. Мы же с тобой говорили об этом две недели назад.

– Да, говорили. А вот теперь оказалось, что я не смогу.

– А как же я?

– Сашенька, ну я же не хочу тебя обидеть. Просто как я не пойду с папой и мамой? Они так любят меня, и я их так люблю. Мы всегда должны быть вместе. Это наша семья…

На кладбище, конечно, он никого не знал. Но была уверенность, что все получится. Если не удастся найти могилы Стариковых, то он решил положить Ирину Ивановну в могилу к своей маме. Благо теперь она зарегистрирована за ним.

Кладбище было старым, заросшим – прямо лес какой-то: липы, клены, березы. На могилках – только мох да лесные ландыши, культурные цветы в такой глуши не растут. Маленькая церковка, скорее даже часовня, аккуратная такая, праздничная. Никакой скорби в ней. Александр Васильевич всегда заходил в нее и покупал свечку, когда приходил к маме. Ставил свечку по наитию, к той иконе, которая больше понравится. Он не разбирался в церковных ритуалах, но всегда поступал так, как положено. С детства усвоил, что необходимо выполнять общепринятые правила, если хочешь быть свободным.

Мужики, сидевшие на лавочке у входа в контору кладбища, курили. Они его узнали – мужики всегда помнят тех, кто им платил деньги. Вот в мужиках была и скорбь, и усталость. Несмотря на припекавшее уже солнце, сапоги их были покрыты рыжей влажной глиной, и лопаты, лежащие рядом, тоже были в глине.

– Здорово, мужики.

– Здорово, коли не шутишь.

– Поможете мне?

– А чего же не помочь доброму человеку.

– Тогда я загляну к вашему начальству, а потом пойдем работать.

В конторе, когда узнали его проблему, замахали руками: без справки из морга, без права на могилу, и где ее искать, эту могилу Стариковых, которые похоронены пять лет назад? Но деньги делали свое дело, и через полчаса он с мужиками стоял у массивной ограды, за которой стояли два памятника из мраморной крошки. Ирина Ивановна позаботилась о себе тоже – место для третьей могилы было.

…Распрощались они навсегда в скверике на Ковалихе. Но оба тогда не верили, точнее, не знали, что это навсегда. У каждого из них была в тот день своя правда, и каждому казалась, что его правда правильнее. И заявление в загс было уже подано.

Дурманящий запах черемухи. И Ира стояла с веткой черемухи в руке.

– Но я не смогу с тобой уехать!

– Почему? Ведь мы же любим друг друга? Пойми: я же мужчина, я должен работать с полной отдачей, я должен самореализоваться. А такая возможность у меня вряд ли когда еще появится. В двадцать пять лет стать главным инженером проекта, заниматься техническим надзором за строительством крупнейшего в Европе газопровода!

– Понимаю. А я – что?

– Ты женщина. Ты должна рожать детей. Мы вместе будем их воспитывать, растить, любить. И это будет наша семья.

– Я – женщина? Должна рожать?

– Да. Я, к сожалению, при всем желании не смогу рожать детей.

– Но у меня еще есть папа и мама. Они меня любят, и я их люблю. И я не смогу их так бросить. Что – они останутся здесь одни, а мы уедем? Мы же можем и здесь жить, любить друг друга, иметь семью. У тебя ведь и тут хорошая, интересная, ответственная работа. По крайней мере, ты так всегда говорил мне.

– Это не работа, это – служба. А хоть раз в жизни мужчина должен рискнуть, поставить высокую планку и попытаться ее взять.

Обида за непонимание – до боли в груди.

Они в тот день не верили, что видятся в последний раз.

Они тогда думали, что все утрясется.

Они же любили друг друга…

Он все успел сделать.

И белый гроб стоял в главной комнате. И бегущую строку со словами соболезнования заказал на телевидении. И врачи-сослуживцы пришли. Гора цветов. С отпеванием договорился, и с поминальным обедом в ближайшей столовой.

Сейчас, когда все пошли к автобусам, а он один на минуту остался перед холмиком желтой влажной глины, в нем не было ни капли скорби. Откуда-то нахлынули усталость, опустошение и обида. Это чувство было знакомо ему: так бывало, когда он заканчивал большую ответственную работу.

Первые снежинки облетающего черемухового цвета, неспешно кружась, ложились на свежую могилку. «Вот вы и навсегда вместе. Вот и любите друг друга».

Ягодка – вишенка – сушеная груша

– Встречаемся в крепости. Кто сдал, кто не сдал – после зачета все в крепость, – объявил Володя Носатый, староста группы, выйдя из аудитории.

Крепостью студенты политехнического института называли остатки старинного складского или подсобного помещения, принадлежавшего когда-то до революции Курбатовскому заводу. Институт стоял на Верхней набережной, а прямо под Откосом, в зарослях Александровского сада, почти на берегу Волги, располагались остатки стен непонятного, довольно крупного строения, разрушенного до самого основания и растащенного на кирпичи. Эти груды битого щебня и остатки мощных фундаментов облюбовали студенты электрофака для своих посиделок. Заросли полыни, чертополоха и крапивы их не смущали, это только добавляло романтичности месту и его необычному рельефу. Можно было и усесться большой компанией около костерка с гитарой, и уединиться вдвоем или втроем с бутылочкой винца, чтобы помечтать о будущем. Еще одной особенностью «крепости» была постоянная относительная чистота: ни окурков, ни пустых пачек, ни бумажек от плавленых сырков. Тут за порядок отвечала тетя Катя, уборщица соседнего магазинчика, этакого щиткового ларька, в котором студенты затаривались вином и где продавщица любительскую колбасу для них нарезала кубиками. Тете Кате было делегировано право собирать пустые бутылки за эту важную услугу.

Игорь Грачёв, лаборант кафедры электрических систем, после окончания техникума успел отслужить в армии и теперь учился на вечернем, а одновременно работал в институте. Кроме того, он подрабатывал дежурным электриком в Доме ученых, благодаря чему его знала и обращалась за помощью профессура всего города, а он не отказывал никому: у кого проводку поменять, у кого сгоревший мотор у пылесоса перемотать.

Однако по характеру своему Грач (так его звали все в институте – и преподаватели и студенты) больше тянулся к студентам, а не к своим сослуживцам. И студенты его любили и считали своим и за веселый нрав, и за необычную комплекцию – он был очень толстым, и за то, что Игорь знал наизусть два романа Ильфа и Петрова, Швейка и сотню рассказов О. Генри, которые мог цитировать километрами и всегда к месту.

Особенно плотно Грачёв сдружился с группой электриков, старостой которых был Володя Носатый. На втором курсе он с ними съездил на картошку, а потом еще и в стройотряд в Коми АССР, где два месяца крыли крышу нового аэропорта. Теперь все студенческие развлечения, которые организовывал Носатый, не обходились без Игоря. Если шли играть в футбол в Печерский монастырь, где было поле, он вставал в ворота; долго еще студенты смеялись, вспоминая, как Грач не мог из-за своего большого живота разглядеть и найти мяч, который закатился ему в ноги. В команде КВН он был не только звукооператором, но и капитаном. И конечно, все сборища в крепости не обходились без него.

В крепости-то и случилась с Игорем Грачёвым та беда, которая у южных народов называется «удар», а у нас почти неизвестна. Грач влюбился. В конце сентября, когда на непродолжительное время снова устанавливается лето, но в воздухе уже повисают осенние паутинки, так приятно сидеть на тетрадке с лекциями со стаканом в руке и болтать о какой-нибудь чепухе: почему Англия так поступила с Францией или почему деканом назначили не профессора, а доцента.

Она появилась не одна: она пришла в крепость со Стеллкой, подружкой с параллельного потока, которую Грачёв пару раз видел в коридорах между лекциями. Она появилась, как королева, уверенная, что ее все знают.

Солнце еще не зашло и редкими лучами пробивалось сквозь густую листву столетних лип. Но с ее появлением Игорю показалось, что все осветилось в два раза ярче. Волосы, выбеленные перекисью, были убраны в строгое каре, как линейкой обрезанное посреди высокого лба; коротко остриженные сзади, они подчеркивали высокую шею, буквально заправленную в широкую стойку белоснежного, ручной вязки тонкого свитера. Маленький курносый нос, капризный рот с верхней вздернутой губой, длинные, чуть подкрашенные ресницы и почти черные, как спелые вишни, искрящиеся глаза. Да и вся ее изящная фигурка была подчеркнута: серая мини-юбка и длинные ноги в светлых туфельках-лодочках.

Игорь как сидел со стаканом «Агдама» в руке, так и окаменел, и его тяжелая нижняя челюсть медленно опустилась на жирный второй подбородок.

– О, вновь прибывшим – штрафную! – вскочил Володя Носатый с бутылкой в руке.

Еще несколько ребят поднялись, радостно приветствуя пришедших девчонок. Грачёв тоже поднялся и протянул поразившей его незнакомке стакан.

– Как прикажете вас величать, богиня?

– Хотите, так и величайте – богиня, – ответила незнакомка, принимая стакан, – а вообще меня зовут Викторией Грушницкой. Для друзей – Вика, а для очень близких – Ягодка. Знаете клубнику «Викторию», такую садовую ягоду?

Она, цедя, медленно выпила стакан «Агдама» и отдала стакан Игорю. Тут же кто-то протянул ей яблоко. Она откусила и, уже откусанное, не глядя, протянула и вернула в ту же руку, что ей только что услужила.

– Такие шикарные девушки должны ходить в самые шикарные места, где звучит шикарная музыка и пропасть шикарной публики, – промолвил с пафосом Грачёв.

– Не помню – из «Двенадцати стульев» это или О. Генри, только пошлятина ужасная. Для недоумков, – парировала Вика.

– Девчонки, устраивайтесь поудобнее, – обратился к пришедшим Носатый и указал на широкую и длинную дубовую половицу, намертво замурованную в древнюю кирпичную кладку, – на этой половице еще купцы первой гильдии кадрили отплясывали.

– А сейчас Перфишка и Дима Яворский с физфака придут с гитарами, попоем, – заметил кто-то из ребят, освобождая место для девушек.

– Опять будут петь про девушку из Нагасаки с маленькой грудью и про то, как по ночной Москве идет девчонка? Эту пошлятину? Ну уж нет! Мы со Стеллочкой лучше в филармонию пойдем. Там сегодня Гусман со своей командой будут представлять новую симфонию Пендерецкого. Эта четверть-тоновая музыка – совершенно непонятное явление: с первого взгляда – какофония, а общее впечатление остается. Надо разобраться, в чем тут дело.

Вика протянула Стеллочке руку и чуть ли не стащила ее со скамьи, на которой та только что устроилась. Девчонки пошли по тропинке между зарослями дикого терновника к аллее, ведущей к памятнику Чкалову, а Грач посмотрел на Володю Носатого и спросил:

– Кто это?

– Это? Даже не мечтай!

– Что это?

– Это еще та штучка. Папа ее – то ли дипломат, то ли разведчик, работает за границей. Она его не видела уже десять лет. Школу она кончала в Москве, а здесь живет у тетки. Она на первом курсе брала академ, два года сидела, а вот теперь на третьем второй год. Поступала на радиофак, а теперь перевелась на электро. Зачем – непонятно, но где-то у нее очень волосатая рука. Гуляет она только с преподавателями и доцентами, да и не гуляет, а комбинирует. Все понял?

– Понял, но она – просто потрясная!

– Ну, если потрясная, то вольному воля. Завтра у нас лабораторка на твоей кафедре, я ее притащу.

На следующий день Вика пришла на занятия вместе с Носатым. Но как только она вошла в аудиторию, тут же подошла к Грачу и объявила:

– Ну вот – явилась к тебе твоя богиня. Показывай все свои богатства, все свои трансформаторы, а то я в них ни бельмеса не смыслю!

При этом Вика взяла Игоря под руку и развернула его так, что, оказавшись перед ехидно улыбающейся девушкой лицом к лицу, он чуть не задохнулся: сквозь приоткрытый рот блестели влажные ровные зубы, а темно-вишневого цвета глаза, даже сузившись, выбрызгивали опасные искры.

– Сейчас все сделаем, – сказал Грачёв и понял, что не чувствует ног.

– А ты можешь сам соединить все эти реостаты, осциллографы, колбы, а я буду просто смотреть, потом ты поставишь мне зачет?

– Ну, зачеты вам будет ставить в зачетную сессию профессор. Это будет ближе к Новому году делать профессор Преображенский Станислав Юрьевич.

– Стасик Преображенский?

– Да.

– Так он не профессор, он – доцент.

– Это не важно.

– Для тебя не важно, а для меня важно. Стасик – мой друг.

– Хорошо, я буду делать лабораторку вместе с тобой, но вечером вдвоем идем в кафе.

– В кафе так в кафе, а рестораны я и не люблю.

Вечером Грач встречал Вику на Лыковой дамбе около кафе «Дружба». Она появилась вовремя и в том же белоснежном свитере, что и в крепость приходила. Только губы ее были подведены ярко-алой помадой вместо бледно-розовой, а маникюр был такой же боевой.

Усевшись в кафе за столиком, Вика смело положила нога на ногу и обратилась к Игорю:

– А давай я тебя буду звать Грач?

– Давай, а тогда я тебя буду звать Вишенкой.

– А почему Вишенкой?

– Ну, потому что вишенка – это тоже ягодка, и имя твое начинается на «ви», и главное, что глаза твои черные, как спелые вишни.

– A-а, ну тогда зови. Только недолго.

– Что – недолго?

– Недолго зови, – ответила Вика и засмеялась, а потом уже серьезно, даже грустно, даже скорее печально и тихо попросила: – Прикури мне сигарету.

– А я не знаю, можно ли тут курить?

– Конечно, можно! Это же кафе. В ресторане можно, а кафе более демократичное заведение, – и, повернувшись к официанту, который был старше ее лет на двадцать, негромко, но очень четко произнесла: – Мальчик, подай нам пепельницу и сигареты.

Официант, сделав немыслимый пируэт вполоборота, чуть ли не из кармана вынул пепельницу и пачку «ВТ» со спичками.

– Что еще будете заказывать? – спросил он.

Грачёв на секунду замешкался, но тут же выпалил:

– Бутылку шампанского, два мясных салата и два компота из персиков.

– Все?

– Пока все.

– Окей. Через минуту будет.

– Окей – означает «ол квесчен», – произнесла Вика.

– Что? – спросил официант.

– Это значит – все вопросы решены, – улыбнулась Вика ему, очаровывающе сощурив глазки.

– Понял, – вскрикнут тот и посеменил в буфет, выписывая ногами какие-то кренделя.

Игорь открыл пачку с сигаретами и протянул ее Вике, но та сморщила свой носик:

– Грач, это дурной тон. Я же сказала – прикури мне. Еще могу сразу сказать тебе, что дурной тон – стряхивать пепел в пепельницу, он должен падать на пиджак, брюки или на пол, и еще дурной тон – давить и тушить в пепельнице сигаретные бычки. Пепельница существует для того, чтобы туда класть сигарету или папиросу, и она сама должна там догореть или затухнуть. Это мне говорила моя бабушка, старая дворянка и «смолянка», она сама курила до восьмидесяти лет.

– Понял. Буду учиться.

– Да уж. Давай-ка я буду тебя немножко воспитывать. Вчера Стасика Преображенского в «Театральном» кафе учила, сегодня буду тебя. А о чем мы с тобой будем говорить? Ты хоть книги-то читаешь какие?

Игорь обрадовался – тут он считал себя в родной стихии: мало того, что он читал километрами, так он еще умел цитировать к месту целые куски.

– Ну конечно, – скромно ответил он, – сейчас перечитываю Хемингуэя «Праздник, который всегда с тобой», а до этого Василия Аксёнова читал.

– Фу, папа Хэм – это солдафон и мужик, его только солдатам в казарме вслух читать, а Аксёнов – для студентов и старшеклассников, все эти «Апельсины из Марокко» да «Звездный билет». А Сэлинджера читаешь?

– Ну, если Аксёнов для старшеклассников, то Сэлинджер – вообще для мальчиков.

– Согласна, для мальчиков, но для каких нежных. Еще я сейчас Кафку читаю, это так вкусно, будто сочное мясо ешь, жуешь горячий шашлык, чуть-чуть не прожаренный. А вот Джойса пыталась читать, так меня чуть не стошнило. Его у нас не печатали, так я пошла в Ленинскую библиотеку и взяла там журнал «Интернациональная литература». Там до войны печатались отрывки из «Улисса». Как только я прочитала, что у мистера Блюма оставался на нёбе привкус мочи после того, как он съедал баранью почку, так сразу поняла, что это не мое. Сейчас мне дали книжечку Люси Фор «Веселые ребята». Слышал про таких – хиппи? Две буковки: «эйч» и «пи». Знаешь, что это?

– Ну, Хи и Пи, это – «Хьюлетт Паккард», американская фирма, которая выпускает радиоэлектронные приборы, лучшие в мире.

– Нет, хиппи – это «хеппи пипл», веселые ребята.

К Новому году Грачёв похудел на десять килограммов. Не то чтобы он к этому стремился – даже наоборот, потому что не стройнее или элегантнее он стал, а как-то осунулся и посерел. Вика очень умело дозировала их встречи и контакты; в институте она очень холодно, даже высокомерно с Игорем здоровалась, так холодно, что он даже начинал волноваться, не обидел ли ее чем. То вдруг неожиданно приходила к нему в лабораторию и, широко раскрыв глаза и улыбаясь всем ртом, говорила заговорщически:

– Грачик, помоги мне.

– Что случилось? Как помочь?

– Проводи меня сегодня вечером.

– Куда?

– Давай в шесть встретимся около драмтеатра, я тебе все объясню.

В шесть она брала его под ручку и, даже прижимаясь к нему, шептала:

– У меня сейчас свидание с одним мужчиной. А я боюсь! Ты проводи меня и постой в сторонке, будто меня не знаешь, а я тебе потом все объясню.

Игорь, как дурак, провожал ее до фонтана на площади Минина и оставался стоять на автобусной остановке, а Вика, высоко задрав свою аккуратную головку, шла к незнакомому мужчине, брала его под ручку, целовала в губы, и они куда-то уходили. Грачёв бродил по улицам, возвращался домой и, не разговаривая с родителями, проходил в свою комнату. Телефон, который стоял у него под рукой, звонил уже за полночь.

– Грачик, ты гимн слушал?

Игорь молчал.

– Грачик, ты отвечай быстро – я тоже спать хочу.

– Нет, не слушал.

– Грачик, ты обиделся? Если обиделся, то прости. Говори – простил или нет? Говори быстро – от этого зависит наша с тобой судьба.

– Простил уже, – бормотал Игорь, и Вика клала трубку.

В другой раз она пригласила Грачёва к себе домой.

– Тетки не будет, приходи утром, у меня к тебе будет интимная просьба.

– Что за просьба? – не понял Игорь.

– Приходи утром, я тебе все объясню. Только захвати все эти свои кусачки и дрели – мне надо новую розетку поставить.

– А при чем тут тетка?

– Приходи, глупый.

Игорь явился не то чтобы с самого утра, а в самый раз. Вика только что вышла из душа, у нее еще были мокрые волосы, никакого макияжа и легкомысленный халатик, под которым не было ничего, кроме свежести.

– Вот и хорошо, – улыбнулась она. – Смотри: мне нужна розетка вот тут, около зеркала, чтобы фен втыкать, а то я за шнур все время задеваю. Протяни мне провод по плинтусу. Ты все захватил, чтобы сделать?

– Да, захватил, – отвечал Грачёв, пожирая Вику глазами. Неухоженная, она казалась еще замечательнее.

– Не смотри на меня так. Ничего интересного там нет. Поверь мне. Я могу тебе показать, но ты разочаруешься. Считай, что ты моя подружка. Давай работай, а я пока приведу себя в порядок. А потом я тебя отблагодарю – поцелую.

Игорь ползал на коленях с полчаса, возясь с новой проводкой и ставя розетку на уровне пола. Вика тем временем занималась чем-то своим, потом подошла к нему и строго заявила:

– Ну всё – пора.

Грачёв поднял голову, а Вика, смешно взяв его за уши, наклонилась и поцеловала в глаз.

– Фу, вот дура, не той помадой накрасилась. Всего тебя измазала. Вставай, я тебя вытру.

Грачёв поднялся, обнял Вику за талию и притянул к себе. Вика опустила руки, расслабилась и стала не просто податливой, а какой-то вялой. Под халатиком у нее по-прежнему ничего не было, Игорь чувствовал это. И пахло от нее чем-то нежным и свежим.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?