Текст книги "Путешествие без Надежды"

Автор книги: Павел Улитин

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)

Но, увы, начало нашего семейного пути не было усыпано розами. Он ведь не был разведен с первой женой, и начались всякие трудности формального характера, которые повлекли за собой множество других. На нас обрушилось целое море бед: борьба с моими родственниками и друзьями, которые считали мое замужество мезальянсом (для меня, естественно) и всячески старались расстроить наш брак, с его друзьями, которые считали его женитьбу мезальянсом (для него), безденежье, моя неудачная беременность и болезнь и многое другое. А главное, я поняла, что он серьезно болен […] мне пришлось догадываться обо всем самой. Были лишь туманные намеки на «дни усталости» и больше ничего. Поэтому, когда я видела, как в самый ответственный момент, когда надо было пойти похлопотать насчет прописки или устройства на работу или идти сдавать экзамен, к которому мы так долго и мучительно вместе готовились (при всем его уме и таланте он не мог этого делать самостоятельно, так как у него была идиосинкразия на то, что нужно делать), он лежит в полной прострации и ничего не предпринимает, я воспринимала это как безответственность и как недостаток любви ко мне, и, естественно, очень страдала и его, наверное, мучила. Я была тогда совершенно неприспособленным к жизни существом и жила в каком-то идеальном мире – и вдруг оказалась внутри запутанного клубка всяческих житейских трудностей и коллизий: бытовых, финансовых, юридических, моральных и психологических. Эта борьба была мне явно не по силам, тем более, что родные и друзья отступились от меня за то, что я их не послушалась и связала свою жизнь с П.П. Даже в больнице не навещали меня, когда я лежала сначала на сохранении беременности, а потом после выкидыша с тяжелыми осложнениями. Это было в 56 году. Нашему сыну могло бы быть сейчас 30 лет. Ужасная трагедия это была и для меня и для него. Кстати, когда я узнала, что не смогу иметь детей, я предложила ему свободу. «Ты что, хочешь от меня избавиться?» – сказал он. Больше мы к этому вопросу не возвращались. Видимо, из гордости, он не говорил о своей болезни и старался, как мог, играть роль отца семейства. В декабре 55 г. он поступил на работу в Москниготорг и работал продавцом в магазине иностранной литературы, потом после перерыва – стал продавцом и библиографом в отделе немецких книг. Работа сама по себе не очень трудная и интересная (книги! языки!), для него была невероятно трудной: целый день на ногах, при его хромоте, а главное, каждый день. В хороший день он даже получал удовольствие: к нему в отдел приходили интересные люди, напр. Херлуф Бидструп, Леонид Леонов и др., а в плохой это была пытка. Да к тому же учился на вечернем отделении МГПИИЯ, ездил несколько раз разводиться и улаживал массу других дел.

Так что, первые годы нашей жизни были очень трудны и для него и для меня. Но как только я поняла, что он тяжело болен, у меня появилось непреодолимое стремление защитить его, уберечь, оградить от бед. Это придало мне сил, и, как мать, защищающая своего больного ребенка, я бросилась на выручку. Оправившись окончательно после болезни, я помогла ему с дипломом. Очень трудно он достался и ему и мне, и я даже пыталась его отговаривать, но для него это, наверное, был вопрос самолюбия, и он все же довел дело до конца. Сам язык и литературу он очень любил и с удовольствием ходил на практические занятия, рылся в словарях и писал сочинения. Но, что касается теоретических предметов (aux было множество!), то он не мог заставить себя заниматься, и вот тут-то и приходилось прилагать героические усилия, чтобы как-то сдвинуть дело с мертвой точки. Мне пришлось вместе с ним учить еще раз давно сданные и уже позабытые предметы (я окончила институт в 49 г., а аспирантуру в 52-м). В 57 г. (по удивительному совпадению, 21 июля – в мой день рождения) он получил, наконец, этот долгожданный диплом об окончания МГПИИЯ. Он принес мне его в качестве подарка ко дню рождения и сказал, что это не его, а наш диплом.

В октябре этого же года он получил, наконец, развод и с 31 октября 57 года мы стали мужем и женой de jure. Потерпев фиаско на ниве деторождения и поставив крест на своей диссертации, я с февраля 57 года пошла работать, и жизнь наша постепенно начала налаживаться.

* * *

Под прессом жизненного опыта чужая жизнь глядится со стороны как книга. Ты влюбляешься в эту книгу, хочешь стать частью ее повествования, заговорить языком автора – уйти в другой язык. Пока не замечаешь, что сам попал в переплет. «Чужие открытия – все равно для нас не открытия. Закройте их», – было сказано мне в одном из первых улитинских писем.

«Только не сядьте на мой переплетный пресс. Это мой самый усердный читатель. Читает, пока не усохнет. Рукопись, я имею в виду, а не переплетный пресс. Переплетный пресс работает на вечность».

Комната Улитина в коммуналке Савельевского переулка у Кропоткинской, при всем домашнем уюте, и выглядела как переплетная мастерская. Повсюду – вокруг стола, на буфете и полках высились египетскими пирамидами аккуратные стопки и башни из книг и переплетов. Переплеты из обычного картона, желто-серого, грубого, и из глянцевой расписанной орнаментом, как будто матерчатой бумаги, были тут переплеты и из кожи: свиной, телячьей, человеческой? Бесконечные тома, где собраны страничка за страничкой стенограммы разговоров и дневники самого Улитина в его перебранке с друзьями. Это гигантский архив чужих слов. Твоих собственных, в частности. На всех возможных языках – от языка предков до языка двух учителей.

Перед балконом, у кожаного дивана стоял большой, похожий на обеденный, стол и на нем – одна пишущая машинка. Справа, у окна, уже настоящий дубовый письменный стол с ящиками, и на нем – другая пишущая машинка. «Моя русская машинка, – и он указал на машинку с другого стола, – ревниво относится к моей латинской машинке. Английская машинка – подарок Асаркана ко дню рождения. Обычная русская лента к этой английской машинке не подходит. Не желает с ней иметь ничего общего. Надо покупать ленту двойной ширины, а потом отрезать от нее треть. В доме в таких случаях надо вводить чрезвычайное положение. Надо разматывать весь этот моток по всей комнате и потом ползать по полу с ножницами. Руки потом не отмоешь. Работа на двух машинках приводит к раздвоению личности. Ubi Libra, ibi Patria. Где свобода, там и родина. То есть там, где легче пишется. Я передвигаюсь от одного стола к другому как между ссылкой и эмиграцией. Например, когда выпечатываешь русские слова на латинской машинке. Не верите? Например: САМОВАР. Или: КОСМОС. Все буквы, действительно, латинские. Правда, все только заглавными. Даже МОСКВА вся, заметьте, состоит из латинских букв. В обратной транскрипции с английского читается как МОКБА. И этим все сказано. Мы с вами сидим в заграничном городе Мокба. Чехов, со своей рениксой, давно об этом догадывался».

Мы с Меламидом во Вселенской Конгрегации Анны Справедливой поступили наоборот: взяли английское название авиакомпании В.О.А.С. и прочли его по-русски, как Воас, отсюда и возникло название нашей подпольной организации, и псевдоним романтического барда-гитариста.

«А вам не страшно?» – спросил Улитин. Я тогда плохо понимал, что имелось в виду в этом неожиданном вопросе. Имелся в виду, конечно, страх быть включенным в нечто такое (в некую московскую жизнь), что находится вне твоего контроля, как запись твоего голоса на магнитофоне: он существует в зависимости от воли того, кто держит руку на кнопке. Нажмет, и все сотрется. Я сумел вывезти за границу и магнитофонную кассету с записью голоса Улитина. Но сейчас я цитирую все по памяти. Память стирается медленнее, чем магнитофонная лента. Или надпись на корешке книги акварельной краской.

«В переплетной психбольницы Асаркан надписывал корешки акварельными красками. Акварельная краска стиралась ладонями читателей через неделю. Поэтому корешки надо было надписывать снова. Сколько там набралось акварельных слоев? Такой палимпсест. Иногда он специально приписывал одной книге название другой. Уже неважно, кто что написал. Наши филологические споры, кто написал „Боже, Царя храни“. Пушкин или Жуковский? У обоих эти стихи в собрании сочинений. А оказалось – совместное творчество. Но первая строка, конечно, Жуковского. Или вот еще: – Всегда так будет, как бывало, таков издревле белый свет: ученых много, умных мало, знакомых тьма, а друга нет. Оказалось, что не Пушкин. И не Жуковский. Это некий Петров, а Пушкин переписал себе на память».

Примеры подражательного принципа роились и множились: от рассказа про одного из пациентов в психбольнице, который по клеточкам воспроизводил каллиграфию печатного текста стихов Есенина из тюремной библиотеки, до истории про заикание Лени Невлера из «Декоративного искусства» – как Асаркан подхватил эту обаятельную манеру, а потом все вокруг решили, что это Невлер подражает Асаркану. «Кто кому подражает. Сколько раз Асаркан одалживал свой старый пиджак своим оруженосцам! Но пиджак всегда возвращался к оригиналу. Давно потерся и не нов он. Неон особой чистоты. Не он. – Улитин откинулся на стуле, втянул щеки и иронически выпятил нижнюю губу, как Асаркан. – Он же особой чистотой не отличался. Я имею в виду не пиджак, а Асаркана. Пиджак можно и нужно отдать в чистку. Асаркана отдавать в чистку уже поздно. У Асаркана весь диван забит цитатами из нашей коммунальной склоки, дружбы-вражды. На всю жизнь хватит материала на открытки. Потому что он быстро понял: важно не что сказано, а кто это сказал, где и когда. И что самому писать интереснее, чем читать клевету на самого себя. Следующий этап: а жить еще интереснее, чем писать про жизнь. И что отвечать надо тем же оружием. – Он черкнул что-то на листочке. – Вот именно, именно этому вы и должны научиться в первую очередь: отвечать тем же оружием».

Первый визит к Улитину в его «переплетную мастерскую» (как он сам называл свою комнату) совпал с первой размолвкой с Асарканом. У себя в доме Улитин был не тем, кем он гляделся на кухне Айхенвальда или у газетного киоска Асаркана. Тут заканчивались театральные подмостки и открывались кулисы. Улитин закуривал «Приму», открывал бутылку вина, расставлял бокалы. На стол всегда ставился третий – для отсутствующего третьего лишнего. (Лучшего друга? Невидимого цензора? Ильи-пророка?) Одновременно он пододвигал мне листочки из очередного переплета, где разная каллиграфия в классическом для Улитина монтаже сопоставлялась с цитатами из английских романов между вырезками из газетных статей, картинок и скетчей пером, вклеенными прямо в текст чужими почтовыми открытками. Это называлось словом «уклейка».

«Кто тут рыцарь, а кто оруженосец? Не следует забывать, что Сервантес написал своего Дон Кихота как пародию на рыцарские романы, а воспринимают его теперь как романтического героя. Я не знал, что у него уже свои оруженосцы. Он давно превратился из читателя в писателя. Он подавал надежды прежде. Кто будет разбираться в авторстве слов на вавилонских глиняных табличках? Вперед к победе рабовладельческого строя! Как читатель вы страдаете одним недостатком: у вас все вызывает энтузиазм. Имейте в виду: человек с манией величия безнадежен, но куда безнадежнее тот, кто верит в чужую манию величия. Нам надоела маниакальность. Нам нужны не те, кто верит в нашу манию, а кто верит в наше величие».

Как уйти от навязчивой идеи? В зеркале платяного шкафа отражалось дерево с балконной решеткой за окном, а в стекле окна отражался велосипед, висевший всю зиму на стене слева: в отражении получалось, что висел велосипед на дереве на фоне февральского снега. Велосипед на снегу. Как все в этой комнате, велосипед этот был сюжетом улитинских историй. Точнее, главным сюжетным элементом в этих историях выступала бельевая прищепка. Чтобы не защемило брючину в велосипедной цепочке:

«Этой самой цепью скованы все на свете велосипедисты. Особенно, на маршруте – от Большого театра к площади Дзержинского. Там слегка в гору, жмешь на педали, но где-то у „Детского мира“ – перевал. Дальше – резкий спуск, известный только опытным велосипедистам. Несет прямо на Железного Феликса. Прямо к подъезду, сами понимаете какого дома на Лубянке. И на этом бешенном разгоне меня начинает притирать к тротуару фургон „Мясо“. Тут надо было бы нажать на тормоза и сойти с велосипеда. Но в этот критический момент у прищепки отлетает пружинка, брючина разворачивается на ветру и попадает в велосипедную цепь. Как ни крути, отцепиться невозможно и на тормоз тоже не нажмешь. Нам не дано предугадать, куда несет нас рок событий. Велосипед, тем временем, несет прямо на памятник. Я вылетаю на кольцо вокруг памятника. Кругом мчатся грузовики, свернуть в сторону немыслимо. Я не могу прекратить это вечное кружение вокруг Дзержинского. Милиционер у главного входа начинает звонить по вертушке. В окнах Лубянки начинают мелькать добрые, но усталые глаза следователей. Транспорт, в конце концов, приостановили. И стали задавать вопросы. Про прищепку, штанину, велосипедную цепочку. Я успел поделиться со следователями своей мыслью о том, что велосипедист – это современный кентавр. Мол, ездок – это человеческое эго, „я“ Чело Века, а сам велосипед – это его либидо, подсознание. Руки ездока, скажем, это – своего рода воля, вертящая колесами судьбы. Подсознание, короче, находится у человека между ног. Туда и начинают бить, под самые я, пока ты продолжаешь улыбаться».

Я улыбнулся. Мания величия как мания преследования. Я понял, что Улитин говорил о том, как трудно уклониться от навязчивой идеи – темы Лубянки. «Свернуть в сторону немыслимо». И тем не менее, Улитин именно этим и занимался всю жизнь. На этот раз никто не собирался сделать мне уебунген за эту мою наглую улыбку понимания. Мой последний визит в комнату Савельевского переулка был похож, казалось бы, на все предыдущие. Но слова уже не были притчами, которые каждый слушатель мог интерпретировать в своем духе: слова были обращены прямо ко мне:

«Вы не отдаете себе отчета в том, какая вокруг шла война. Вы себе не представляете, что говорят о вас, когда вас нет поблизости. Что-то вроде: Вадик насобачился устно, а Зиник письменно. Или: а он уедет в Израиль, и все напечатает под собственным именем. Так он мне и сказал. Ему самому слава не нужна. Ему нужна бронзовая ручка. Он сидел на вашем месте, напротив этой двери. Я ему закатываю такие монологи, а он смотрит на дверную ручку. Бронзовую. Мне она, говорит, нужна, а вам все равно. И я ее должен отвинчивать своими руками ему в подарок. В двери будет дыра вместо ручки, и через нее все будет просматриваться. Как я буду жить без ручки? Чем я буду открывать дверь? Остается решить, сколько было шашек под моим командованием. Как в рассказе про сокамерника из казацкой станицы. Чем дольше длились допросы, тем больше становилось шашек под его командованием в связи с делом о попытке заговора в станице с целью свержения советского строя. В конце концов он договорился до десяти тысяч. Следователь был доволен. Враг народа обнажил свою звериную шашку. Записал все в протокол. На следующий день явился на допрос весь красный от бешенства. Ты чего мне тут наговорил?! Какие такие десять тысяч казаков, когда у вас на всю станицу – не больше двухсот семей?! Тот не спал уже которые сутки, поднялся со стула совершенно сдуревший и кричит изможденным голосом: ни одной шашки не отдам! Они, мол, у меня все наперечет. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью».

Я догадался, кто претендовал на бронзовую дверную ручку в комнате Улитина. Но промолчал. Ни одной шашки общения с Улитиным я отдавать не собирался. После паузы, как будто закрыв переплет, он сказал на прощанье: «А теперь можете задавать любые вопросы». Я не знал, что сказать. Я знал, что чужая жизнь – а тем более жизнь любимого человека – со стороны всегда кажется цельной, сама и есть ответ на все незаданные вопросы.

«А что останется?» – в конце концов спросил я.

«Останется легенда, – ответил Улитин. Он прекрасно понял, что я спрашиваю. – На вашем месте, я бы взял чемодан и бросил всех, кем был богат, без всяких проводов[4]4

Аллюзия на стихотворение Павла Когана. Улитин процитировал мне эти стихи за год до отъезда в одном из своих писем:

Мой ЛУЧШИЙ ДРУГ 37 года подарил мне в 1937 году стихотворение. Я его долго помнил, а вот теперь восстановить не удалось.

/с пропусками/

в четверг 28 ноября 1974 года

Когда-нибудь осенней раньюЯ брошу край родных отцовИ на прощанье, злой и щедрый,Швырну им все, чем был богат:Стихи и горы [дочь], даль [дубы] и кедрыЖену и голубой закат.И пусть несут когда сумеют.Тогда мне будет все равно,Что даль навеки онемеетВ краю любимом и родном.И только прорыдает осень,Кому-то передав привет,Что этот край навек покинулПоследний, может быть, поэт. Лучше был где-то кусок насчет

«Не без Интернационала,Но ближним не оставив славу» и т. д.

Можете прочитать на вокзале, можете на четверге, можете повесить в дабл-ю-си.

С приветствием

Вас помнящий

ВСЕГДА

28.11.74

[Закрыть]. И рассылал бы прощальные открытки уже оттуда», сказал он, выслушав все мои отчеты о приключениях с выездной визой.

Легенда оставалась. Я отбывал. «И вы простились с ним, унося с вокзала свой пессимизм, тогда как он увозил на Запад свои розовые надежды», – цитировал он в ту эпоху устно и в своих открытках «Историю моего современника» Короленко. Я сделал шаг туда, куда не удалось попасть Улитину с его рукописями в авоське перед воротами американского посольства. Милиционер взглянул на мою розовую бумажку – выездную визу – и пропустил через невидимую границу. Дипломат из голландского посольства морщился при виде моих толстенных разваливающихся папок, сказал, что наша российская одержимость литературным самиздатом стоит западным правительствам кучу денег, но в конце концов рукописи отправились в известном направлении: в дипломатическом мешке по маршруту Москва – Тель-Авив. Если бы я этого чемодана не вывез, не было бы и слов, которые вы сейчас читаете.

«Вас ждет путешествие без надежды», – сказал мне Улитин на прощанье перед дверью. Он повторил эту фразу и в одной из открыток в Иерусалим. Это и был еще один план, аспект – урок улитинского понимания ухода в другой язык. Будущее – это тоже другая страна, где находишь самого себя, вне зависимости от иерархии старших. Изначальная безнадежность этого путешествия и есть, возможно, гарантия его успешного завершения. В момент нашей последней встречи с Улитиным я воспринимал его слова на этот счет чисто философски. Я не знал, что речь идет о названии его книги. У меня в тот момент эта фраза про путешествие без надежды была связана в уме с песенкой Окуджавы про веселый поезд и грустного машиниста при учете того, что моя жена, «товарищ Надежда», оставалась в России. Я думал об этой фразе, когда шел от дома Улитина к метро. Неподалеку находилось эфиопское посольство. В заборе была дыра. Туда в открытую лазили московские кошки. Белые. Улитин называл их белоэмигрантками. Почему они стремились на родину предков Пушкина, не знаю. Может быть, за пищевыми продуктами. Я вывез с собой на Запад, казалось бы, все. Но, выяснилось, остается надежда – в чужой книге с твоими словами. Эта книга ждала меня в Москве. Она перед вами.

Зиновий Зиник

Путешествие без Надежды

ПУТЕШЕСТВИЕ С БИЛЕТОМ В ОДНУ СТОРОНУ

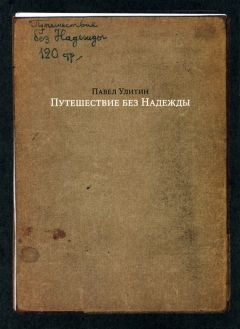

без Надежды{1}1

«Путешествие без Надежды» в оригинале – 120 машинописных листов формата А5. Пагинация сделана простым карандашом. Есть исправления и рукописные добавления (у нас воспроизведены курсивом). Перед текстом лист более плотной бумаги с рукописным заглавием «Путешествие без Надежды» и (карандашом): «120 стр. / она остается с кем-то еще».

В подготовке комментариев принимали участие М.Н. Айзенберг, 3. Зиник, А.Ф. Ожиганов, Е.П. Шумилова.

[Закрыть]

120 стр.

на возвращение «Это и хорошо», сказал П.Ф.К.

На него это похоже.

14.4.74

У них и не такое укладывается в голове. А м. воспитание даже способствует и подготавливает к восприятию коварных методов классового врага. От одного замечания станет тошно. Ты не собирался писать рассказ на эту тему. Как из пионера выработался троцкист. Ты так и заявил одному товарищу, который пришел к тебе на этот раз без других товарищей.

Резко менялся климат.

K.P. – это Константин Романов, великий князь, свои стихи так подписывал, а был патроном по части искусств и таким образом распоряжался московской консерваторией.

Кислятина. А мне нравится – тонкий вкус. Бутерброд с селедочным маслом. Рокфору хочешь? Нет, не надо.

СЛОВА ПОД ЧУЖУЮ ПЬЕСУ

Под «Ноябрьские сновидения», но на большом формате. Формат имперских канцелярий, развернутый на два листа вдоль, – это и есть «дурацкая шапка» – фулзкэп – такой странный у британцев формат. Им рассчитываются даже поэтические сборники. Например, «фулзкэп» ин-октаво – это обычная детская книжка. Слова под Мравинского (или «17 лет спустя») были подарены А.Н.Асаркану в декабре 1954 года. Они действительно были написаны на Мравинском.

14.4.74

Я буду его ВСТРЕЧАТЬ, когда он обратно будет ехать. Это не относится к прощанию в воскресенье. Он действительно не будет проситься назад.

Как сказать? Но как это проще выразить?

Где у меня были шпаргалки из Эстонии? Кажется ясно. Безнаказанная речь: Тютчев выручал. Потом пошли какие-то женщины в сертификатных кофточках, их было много, а за ними он. Они теперь ходят впятером. Ого. Польский юмор. Пижон приносит на день рождения 5 бутылок вина, кто-то приходит с женой, кто-то без жены, а умный человек приходит на день рождения с семьей. Один раз звуки из ящика пригодились. Почему-то Пиночет. А как насчет арабских шейхов? Такая рецензия не поможет. А ведь только в рецензии был смысл. У отдавленного края другое соображение. Чтобы не попадалось на глаза. Не таким способом.

Я нарочно избегаю, а потом окажется: а там и не было ничего. Опять забыл. Тут даже трудно пояснить. А что было разорвано в 1967 году? В 67 году ему было 22 года. Он только что окончил МГУ{2}2

В 67 году ему было 22 года. Он только что окончил МГУ — речь здесь идет о 3. Зинике.

[Закрыть]. Этот грустный немолодой усталый человек иначе смотрел на нашествие. Пошли по редакциям. И они пошли по редакциям{3}3

Пошли по редакциям — это то, что предложил мне тогда Асаркан (3. Зиник). п.п. гр. – потомственный почетный гражданин.

[Закрыть].

2 страницы из романа можно было взять на английскую машинку. Но теперь с английской машинкой – как с хождением пешком: КАЖДЫЙ ШАГ ПО РУБЛЮ. Я составил список цитат и на этом успокоился.

7 конвертов – если бы. Это наз. НАСЛЕДНИК ВСЕХ СВОИХ РОДНЫХ. Не обед у Юсупова. Не салон Анны Павловны Шерер. Не городская усадьба начала 19 века, памятник архитектуры охраняется государством, но все-таки п.п. гр. и вообще. Книги во всяком случае достались по наследству. А ему некогда читать. Он деловой человек. А сам-то когда «Семью Тибо» прочитал?

Где-то была

КРУПИНКА КОБАЛЬТА ПОД ПОДУШКОЙ.

А почему они без свинцового футляра-коробки возили? Это натяжка, но как объяснить?

Три рассказа под Агату Кристи. Очень необходимо «Похищение премьер-министра». Речь шла о войне 1914 года. А иные писатели плачут. Собака, с которой снимался Евтушенко. Один пес с другим волкодавом. Тут стихи Солоухина под «Соло на отрезанном ухе. Памяти Ван Гога».

Слишком быстро. Я нечего не понимаю. И я тоже. Никто ничего не понимает, но надо слушать как волну, как диктора, которого не спросишь. Но диктора можно выключить, а Вас? Gynaecology is a fun. It is a polite way of saying “they will not silence the frequency”. Tell Clare to keep her voice up and her answers short. And don’t let her try to be clever. Any laughter in court should be raised by the judge. WORK is{4}4

[1] Gynaecology is а… [2] Tell Clare… [3] WORK is… – [1] Гинекология это развлечение. Это вежливый способ сказать «они не хотят уменьшать частоту». [2] Передай Клер, что говорить надо громко, отвечать кратко. И пусть не острит. Право вызывать смех у публики принадлежит одному судье [Голсуорси. «Конец главы»: Через реку. 28]. [3] РАБОТА – это слово из четырех букв.

[Закрыть] a four letter word.

В декабре 59 года я записал адрес скрипача или пианиста, но он сказал, что адрес временный и он его скоро изменит. Речь шла о книге «Существенный Джойс»{5}5

«Существенный Джойс» – The Essential Joyce, a compact anthology edited by Harry Levin (1946,1963).

[Закрыть]. И такие воспитанники консерватории были. У нее коллекция итальянских книг, у него – французских. Чем бы ни тешилась Валя Чемберджи, лишь бы у нее были книги. Штуки ее первого мужа остались на стенах там же, где мы их в первый раз видели.

Мы попали на профсоюзное собрание.

Пароход дал первый гудок, и уже было ясно, что никакой конференции не будет. Чемоданы лежали горой, вещи были собраны, осталось помахать рукой. Помахать рукой на прощанье было трудно. Пассажир стоял на верхней палубе и с окаменевшим сердцем смотрел на берег. Чтоб ему провалиться. Но берег не провалился. Совершенно незаметно 5 минут прощания растянулись в длинную пьесу. Первый акт – уже неважно и почти неинтересно, но процедура завораживает. Если сделал один шаг, надо делать и третий. В первом акте было повторение реальной сцены с газовой плитой, когда вода полилась и горелка потухла. Как он потерял сознание, он не помнит. Если это доступно, то можно сделать быстро, а зачем, теперь уж поздно задавать вопросы. Вот удобное кресло, можно вытянуть ноги. Конечно, лучше бы добраться до дивана, но идти домой – это долго, а тут вообще можно отдохнуть и даже закрыть глаза и не смотреть, что происходит на сцене. Все равно, это неважно. Еще слова, которые они говорят, имеют какое-то значение, а уж выражение лица совершенно не нужно. Второй акт начинается в кресле. Вдруг человек видит перед собой одну деталь в увеличенном виде. Может быть, он ее видел 100 раз, но сейчас важно ее рассмотреть во всех подробностях. И времени нет, но и торопиться как будто некуда, потому что с этим делом нельзя спешить. Третий акт начинается и кончается возгласом:

– Вы бы нам чего-нибудь оставили, Федор Михайлович!

Вдруг раскрывается дверь, там ждет целая компания и один из них говорит тихо и спокойно: нельзя-мол так, тут тоже голодные люди. А трапеза какая? На всех не хватит. Но Вы хоть чего-нибудь оставьте.

Достоевский обиделся и не стал ужинать.

С чувством великой скорби расставаясь с этой книгой, я считаю себя обязанным сказать два слова. Не могу молчать. Он обвиняет. Она смеется. Надеясь при помощи запутанного сложно-сочиненного предложения поправить свои дела, он уважать себя заставил. Процитировав письмо Булгакова, он приступил к инвективе. Как человек ощущает свой духовный рост. У Матрены во дворе росла лебеда. На станции Шепетовка нам пришлось разоблачить одного хорошего человека. У нас брака не бывает. Так надо. И грустить о том не надо. Расти больше. Он очень вырос в своих глазах. Это хорошо, это ему помогало писать. Без этого ощущения («Если я не скажу, об этом никто не скажет») нельзя написать труд в семи частях. «Он всерьез думает, что он умнее любого русского человека». Пусть думает. Вам что, жалко, что ли. Это производит впечатление главным образом на самого себя. Видимо, без этого не обойтись. Конечно, такая самоуверенность бьет в нос другой самоуверенности. Как мания величия действует на манию преследования. Перестаньте страдать манией преследования, вы лучше страдайте манией величия. Им просто не нравится чужая мания и всё. Их собственная мания им самим внушает уважение. Коллективный бред. Без капли юмора, когда дело касается кого сажать и каким курсом. Я на всю жизнь полюбил веселых стариков и мрачных младенцев. Одна цитата из пьесы «Человек и сверхчеловек»{6}6

«Человек и сверхчеловек» (1903) – пьеса Бернарда Шоу.

[Закрыть]: маниак величия, который был бы конченным человеком, не обладай он чувством юмора. Школы ликвидации неграмотности имели огромный успех. Не переводя с английского, можно ограничиться двумя цитатами из «Хождения по мукам». Все было проще. Почему Мережковский? С таким же успехом Сенкевич. Не говоря уже о Дюма-отце. Имея в виду влияние первого собрания на святой дух.

Вот Пушкин в Париже был бы как рыба в воде.

А что для Достоевского Лондон? Скука, холод и гранит. Но мне понравилось у Дюрренматта про Швейцарию. Это такой скучный Таганрог времен Чехова: сдохнуть от тоски. Первым же своим разговором по-немецки Чехов был истощен до предела и лег спать до 9 часов. Ты бы рванул в ночной клуб, конечно, и допился до чортиков. Первое, что их поразило, – улыбается. Опасный враг своей страны и вдруг улыбается, они не ожидали. Дети. Подростки. Девочка. Ей уже 50 лет, а она все девочка. Американское произношение 66 – что-то вроде «сэксти сэкс». Вот в этом возрасте американки бросаются в путешествия. Ими наводнен Лондон. Одна недостойная старая дама даже зайцем в самолете из Америки в Европу. Вот разговорные штуки. Беда с ними – нельзя сразу определить, с какой интонацией их нужно читать. Так все время и резать? Это утомительно. Никто не выдержит больше 15 минут.

Дети хороши, когда дают характеристики. Они как классики: не стесняются.

– Позови сюда шкилета!

– Какого?

– Вон того, злого, в прыщах.

Или:

– Примем рыжего. Он головастый.

– Нет. Лучше Петьку – жирного. Дурак, а бегает быстро.

Дурак, разумеется, обижен такой характеристикой, но через 5 минут забывает: все-таки приняли в игру.

“As a matter of fact that’s the only way you can go – she’d never let you say good-bye”. For the time being, of course, he was pretending that everything was hunky-dory. She did not notice anything. If you explain it, she will understand everything{7}7

[2] “As a matter of fact… [1] For the time being… [3] She did not notice… – [2] «На самом деле это единственный способ уехать – она тебя никогда не отпустит». [1] В то время, конечно, он делал вид что все у него тип-топ. [3] Она ничего не заметила. Если ты объяснишь, она все поймет. (1, 2: Henry Miller “Tropic of Cancer” – цитаты из разных мест.)

[Закрыть].

Не так разве было? Все было так. Только все-таки было иначе. Вроде аппетит растет во время еды. Суровый берег и неприязненная стихия, от нее легко оттолкнуться. Надоели эти ели. Эти ели надоели. Мало. Еще раз. ЭТИ НАДОЕЛИ. А это надо доедать. Сам же просил, теперь ешь. Монолог жующего человека еще раз. Она только не знала, что это и было прощание. Я долго провожал взглядом удаляющуюся повозку. Телега скрылась. От тебя увезли все твои радости. Это несправедливо. Человек только что вошел во вкус, а у него отбирают счастье. Нет, это несправедливо. Я бы недопивал чашечку кофе до той капли горечи, которая лежит на дне в виде кофейной гущи. Я бы немного оставил в знак сытости. Но теперь уже поздно. Эту чашку мимо пронесли.

Сама процедура была другая. Нужно было что-то делать под нажимом и из чувства долга. Из страха, что ругать будут. Чтобы избавиться от стыда, если спросят, а ты не сможешь ответить. Надо выучить стихотворение, а оно не выучивается. Легко сказать: утро вечера мудреней. Надо в это верить. Правда, на следующее утро стихотворение заучилось за 5 минут. Значит, нужно верить. В следующий раз так и будет. А что делать в таком случае?

Они нашли письмо, где было написано: «Маруся, я тебя люблю». Но там не было написано фамилии, но они могли догадаться. Но они не догадались. Одна сказала: «Ты смотри, какие он письма пишет». А другая сказала: «Рано тебе этими делами заниматься». Но хорошо, что они маме не сказали. Но вопрос стоял иначе. Как вообще это делается? Если ей написать, это будет объяснение в любви. Это я уже усвоил. Но достаточно ли этого? Если она узнает, она должна меня любить. А если она кому-нибудь покажет и они будут смеяться? Как быть в таких случаях? Нет, лучше не отсылать пока.

Я к ней не относился иронически. Я к ней относился уважительно и понимал, что это великое достижение и даже знак признательности. Все зависит от того, что выдвигается ни первый план. Была хорошая штука, я ее не переписал. Когда приходится выполнять чужую роль. И еще была одна хорошая страница в 59 году. Я ее недавно прочитал, удивительная вещь. Этот «Шантеклер» совсем другого качества. Не возьмешь чужую биографию Бернарда Шоу, не исправишь. Тебе никогда не приходило в голову, что надо читать письма Фрейда и переводить монографию о Джойсе? Нет, не приходило. Смерть Ильи Абрамовича. Уход Ивана Сергеевича. Рассказ инженера Стеженского. «Промышленная вентиляция». Перевод «Дон Жуана» Байрона. Такой большой труд, человек всю жизнь писал. Когда Вы выйдете на волю, проследите, под какой фамилией выйдет эта книга. И если там не будет моей фамилии, то знайте, что это плагиат. А рассказывал какие-то пустые истории на одну тему «сливки общества». Не знаю, мне бы сейчас не понравился такой рассказ. Начиная с того, что каждый рассказ начинался словами «У нас в Бутырках». Ты отвыкай от этого. Тебе придется еще прожить целую жизнь, забыв о том, что ты был в Бутырках. Тебе придется привыкать к тому, что тебе и рассказать об этом будет некому. И не нужно это рассказывать, а то опять попадешь в Бутырки.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.