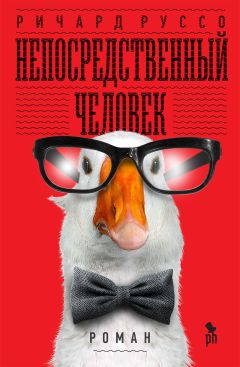

Текст книги "Непосредственный человек"

Автор книги: Ричард Руссо

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

– Предупреди меня, если получишь новое место.

Судя по реакции Джейкоба, я угадал. Он приложил палец к губам:

– Если получу, возьму тебя с собой.

– Спасибо, не надо, – отказался я. – Тут такое веселье, не могу оторваться.

Я выехал с парковки следом за деканом; мы оказались у переезда как раз в тот момент, когда семафор вздумал переключиться на красный и начал опускаться шлагбаум. Джейкоб втопил газ, и его «регал» проскочил под первой перекладиной шлагбаума и мимо второй. Последнее, что я увидел, прежде чем нас с ним разделил товарный поезд, – декан ликующе показал мне средний палец.

Глава 8

Моя мать живет в том районе Рэйлтона, который некогда, очень давно, считался зажиточным. В лучшую пору железной дороги здесь был просторный публичный сад, а окрестности этого сада были застроены величественными викторианскими и эдвардианскими зданиями, в том числе и особняками, – уцелели немногие на той самой улице, где поселилась моя мать, и по большей части это развалины. Да и сада уже нет, в тридцатые годы его превратили в парк аттракционов, который поначалу процветал, а под конец шестидесятых испустил дух. Только и осталось от него, что признанное негодным скрипучее колесо обозрения, пустой панцирь, из которого изъяли карусель, и огромный павильон с видом на рукотворное озеро (ныне грязную ямину) – там устраивались летние танцы и концерты. Несмотря на такую запущенность, бывший сад, он же парк аттракционов, считается самой ценной недвижимостью во всем городе, хотя уже несколько десятилетий его судьба вязнет в тяжбах между алчными и равнодушными к его участи наследниками (они живут в другом штате).

Все дома на улице, где живет моя мать, разделены на просторные съемные квартиры, с высокими потолками, со сквозняками, ледяные, сколько их ни отапливай. Большинство домов, и мамин в том числе, принадлежат Чарлзу Перти, который на протяжении тридцати лет скупал их по бросовым ценам. Единственный не доставшийся ему особняк, старая развалина, был выкуплен церковью для теперь уже почти исчезнувшего женского ордена Сердца Господнего.

Припарковавшись у маминого дома, я обнаружил, что мистер Перти, живущий по соседству, обустраивает свою ежемесячную дворовую распродажу, которая всегда длится с вечера четверга до середины субботы. Он расставил дюжину больших раскладных столов, накренившееся крыльцо полностью завалено картонными коробками с мусором, который мистер Перти вот-вот разложит на этих столах. Мистер Перти – падальщик мирового уровня; с тех пор как пару лет назад он передал свой бизнес – продажу уцененной мебели и приборов – сыну, который теперь не позволяет ему даже порог магазина переступить, мамин домохозяин рыщет по гаражным и посмертным распродажам в глухих уголках Центральной Пенсильвании, а в свободное время ухлестывает за моей родительницей, которая в семьдесят три года (она его несколько старше), вероятно, обладает в глазах мистера Перти сходством с теми элегантными и непрактичными старыми домами, что он всю жизнь скупал. Однако моей матерью завладеть не так просто, как недвижимостью. Мама проявляет благосклонность, лишь когда ей нужно куда-то поехать (она больше не садится за руль), а меня нет под рукой. Тогда она милостиво разрешает мистеру Перти доставить ее по назначению на его полноразмерном пикапе – машине, которую она презирает, ибо хрупкой, деликатного сложения даме нелегко в нее залезть, к тому же сиденье вечно завалено хламом с очередной дворовой распродажи. Моя мать никогда не смотрит, куда садится, но терпеть не может, чтобы ее щипали за ягодицы – даже неодушевленные предметы.

Однако домовладелец человек терпеливый, и даже сейчас, когда ожидается возвращение моего отца, он явно не потерял надежду на то, что однажды моя мать сделается для него доступной. Он верит, что ее стойкое предубеждение на его счет со временем рассеется. По его мнению, это именно предубеждение. Сомневаюсь, чтобы мистеру Перти (мать считает его неграмотным) было знакомо слово омерзение, наиболее точно передающее чувства моей матери к ее домохозяину.

– Генри! – затрубил мистер Перти, когда я вышел из машины и помахал рукой. Так называет меня мама, и, разумеется, так именует меня и мистер Перти, хотя я просил его называть меня Хэнком.

– У меня есть то, что вам нужно, – сказал он, когда я поднялся к нему на крыльцо и мы обменялись рукопожатием.

Он предъявил мне накладной пластиковый нос с очками и усами. Он прав – я с ходу могу вообразить с полдюжины способов их использовать.

– Сколько вы за это хотите?

Он отмахнулся от предложенных денег:

– Забирайте.

Я сунул очкастый нос в карман.

– Примерить не желаете?

Я улыбнулся и промолчал.

– Опять видел в газете колонию вашей матери, – сообщил мистер Перти. Он человек немногословный, и поразительно большую долю среди его немногих слов занимают оговорки. В последнее время, накопив столько денег, что уже не в силах ими распорядиться, он начал интересоваться акциями и доверительными фондами и был уверен, что я – как-никак профессор – обязан во всем этом разбираться. Мистер Перти делился со мной тревогами по поводу «фрустраций» рынка. У него в ухе слуховой аппарат, и я решил, что мистер Перти всю жизнь недослышивает слова и обороты. Диагноз, поставленный моей матерью, само собой, не столь милосерден. По ее мнению, этот человек за всю свою жизнь не прочел ни единой книги и потому не имел возможности сопоставить то, что слышит, с обликом слова на печатной странице. Возможно, она права. Ясно одно: мистер Перти не понимает, что его вербальные промахи представляют весьма серьезный изъян в глазах моей мамы, что ухаживания неуклюжего на язык поклонника она никогда не примет всерьез. Даже его трепет перед ее изощренностью мать обращает против него. Он слушает мою мать так, как зеваки смотрят на танцующего медведя. Страшное дело. Никого и ничего моя мать не пощадит, вынося приговор, и это поражает мистера Перти, который если и имеет какие-то мнения, держит их при себе. Потрясающий избыток мнений, имеющийся у моей матери (а она еще и записывает их и публикует в газете), кажется мистеру Перти непостижимым. Если бы у мистера Перти имелось свое мнение, ему бы и в голову не пришло его записывать.

У меня тоже есть своя, неизменная реакция на мамины колонки в «Зеркале Рэйлтона» – ужас. Лишь небольшая доля этого ужаса вызвана содержанием колонки – нет, сердце у меня падает при виде подписи. «Миссис Уильям Генри Деверо» – имя, которому она вопреки здравому смыслу остается верна все эти годы, после того как Уильям Генри Деверо Старший, то есть мой отец, ее покинул. Официальное объяснение матери таково: она опасается, как бы из-за бросающейся в глаза оригинальности и независимости ума ее не приняли за феминистку. Но истинная причина в том, что она всегда воспринимала себя как жену Уильяма Генри Деверо Старшего, в горе, а не в радости, пока смерть не разлучит их, согласно публично данному обету, и плевать на свидетельство о разводе. В результате бог знает сколько читателей «Зеркала Рэйлтона» принимают мою мать за мою жену. Порой на больших мероприятиях кто-то требует от меня разъяснений ее позиции, что само по себе довольно скучно, даже если бы я сумел закрыть глаза на эдипов подтекст эдакого журналистского брака с собственной матерью. Еще сильнее достается Лили, другой миссис Уильям Генри Деверо, – с нее спрашивают отчета за мнения, которые она и не высказывала, и не разделяет.

– Как бизнес? – спросил я.

Стол, который мистер Перти уже оформил, завален всякой дребеденью с ценниками – самая дорогая вещица стоит два доллара. Большая часть – полтинник. За медные монетки можно выбрать любую из пятидесяти с лишним фигурок, религиозных и светских. Пластмассовые Иисусы и гипсовые Марии в одной компании с ухмыляющимися толстобрюхими горгульями. Поразительно – ведь нет оснований подозревать у мистера Перти художественную идею, тем более кощунственную.

– Хорошее выложу позже, в выходные, – сказал мистер Перти. Он однажды устроил мне экскурсию по своему дому. То есть мы пробрались по узким тропинкам между всяким добром, наваленным грудами от пола до потолка. – Я всегда предлагаю вашей ма посмотреть, вдруг ей что-то глянется. Но ей, похоже, не очень-то интересно.

– Она боится, вы поведете себя не по-джентльменски, – сказал я. – Наверное, она подозревает, что у вас есть свои причины заманивать ее к себе в дом.

– Есть причины, – согласился он. – Но с ней я бы вел себя как джентльмен. Ваша ма, она же настоящая аристократка.

Я старался сдержать усмешку, но не сумел. Мне бы хотелось объяснить мистеру Перти, что моя мать вовсе не «аристократка». Она всего лишь властная старуха-учительница, пусть родом и из интеллектуального сословия, но не более того.

– Ваш отец скоро переедет сюда – волнуетесь, наверное? – спросил мистер Перти.

Я предпочел ответить максимально сдержанно:

– Да, многое изменится здесь с его появлением.

– Ваша ма говорит, он сильно болел.

– У него был нервный срыв, насколько я понимаю, – сказал я. – Говорят, он поправляется.

– Ваша ма быстро поставит его на ноги.

– Вы так думаете?

– Точно.

– Будем в это верить, мистер Перти. И спасибо за нос.

Мама встретила меня в дверях своей квартиры, на площадке первого этажа, мы клюнули друг друга в щеку.

– Генри.

Она быстро меня оглядела, отметив изувеченную ноздрю, – так прохожий мельком отмечает сверкающий городской автобус ненужного маршрута. И мама, и отец всегда были чрезвычайно отстраненными родителями. В детстве они время от времени проверяли меня, словно желая убедиться, что стандартная заводская комплектация не нарушена, после чего возвращались к своей беседе. Обоих очень удивляло мое увлечение спортом и раздражали полученные в игре травмы, будто я это делал умышленно. Мама, похоже, придерживалась мнения, что сильное растяжение можно вылечить мочалкой. Хорошенько меня потереть – и я снова здоров.

В последнее время, как ни погляжу на маму, сравниваю ее с Нормой Десмонд. Сходство на самом деле не внешнее. Мама худенькая, но в последние годы, когда зрение стало хуже, она уже не так аккуратна с косметикой, и в результате кажется более суровой, чем прежде. Выщипанные и оттого постоянно приподнятые брови усиливают эту суровость. Ее нарядам много лет, и они вышли из моды, но стоили дорого, и она одержимо за ними ухаживает. Единственная знакомая мне женщина, повседневно надевающая множество украшений. Она красит губы перед выходом из дома, куда бы ни шла, и после еды за столом, прилюдно, снова накладывает слой помады. Я никогда не могу разобрать, выглядит ли она так, словно собирается куда-то, или же так, словно ждет важных гостей. В любом случае она готова к крупным планам. И хоть я не Сесил Б. ДеМилль[8]8

Сесил Б. ДеМилль (1881–1959) – американский режиссер, лауреат премии «Оскар» (1952), в своих фильмах тяготел к помпезным декорациям и эффектным крупным планам.

[Закрыть], но могу играть эту роль. Скажу маме, что выглядит она великолепно.

Комплимент она проигнорировала.

– Вижу, ты пообщался с моим вездесущим домохозяином, – сказала она. – Придется установить новые жалюзи. Старые то и дело приподнимаются немного, а у этого человека всегда найдется предлог пройти мимо моих окон. Он сует свой нос во все, хуже старухи.

– Он присматривает за тобой, мам, – вступился я.

– Нет, он присматривается ко мне. Следит, когда я выхожу, когда возвращаюсь. Боится, что я начну с кем-то встречаться.

– Ну да, и это есть, – признал я.

Мама прожила в этом месте года четыре или пять – с тех пор, как вышла на пенсию, и все это время неизменно жаловалась на избыточное внимание со стороны мистера Перти. Через пару месяцев после переезда она как-то раз посреди дня вернулась домой и застала домохозяина у себя в подвале, он возился с останками печки. Дождавшись его ухода, она вызвала слесаря, и при следующей попытке проникновения мистер Перти обнаружил, что его ключ уже не открывает дверь принадлежащего ему дома. «А если мне понадобится войти?» – спросил он. «Постучитесь, как все люди», – сказала мама. «А если вас не будет дома?» – настаивал он. «Когда меня здесь нет, и вам не следует заходить», – отрезала она.

– Если бы ты вышла за него замуж, как я тебе советовал, он бы не крутился тут все время, – сказал я. – Ты же знаешь, какой он преданный. За эти годы ты бы уже уговорила его отвезти тебя в Европу.

– Верно, – подтвердила мама. Уж она-то отлично сознавала, как действуют ее чары на домохозяина. – Вот только я бы жила в Европе вместе с Чарлзом Перти. А если бы я встретила там мужчину, который бы мне понравился?

– Живи как знаешь, мама.

– Непременно, – ответила она. – Сейчас время ланча. Ты уже ел? Хочешь сэндвич?

Решиться было непросто. Брюхо урчало, раздразненное солониной декана. Однако я же знал, чего ждать от мамы. Она всегда была весьма умеренной, а под старость и вовсе сделалась аскетичной. Я понятия не имел, о каком сэндвиче идет речь, но догадывался, что он окажется тонким, элегантным и в нем почти ничего не будет, кроме хлеба. С другой стороны, это, вероятно, мой последний шанс перекусить. Я сказал, что сэндвич был бы кстати.

Мамина умеренность проявила себя в полную силу после того, как отец удрал от нее с первой своей студенткой. Думаю, в этих обстоятельствах маме представлялось мало приемлемых вариантов, и, очевидно, самой привлекательной показалась возможность играть драму. Разумная женщина разорила бы отца при разводе, а она предоставила ему свободу и стала жить в, как она выражалась, стесненных обстоятельствах покинутой жены. Мне кажется, план ее состоял в том, чтобы унизить отца, и это показывает, как мало она его понимала, если хоть на миг вообразила, что подобная тактика даст какие-то плоды. Если ей угодно было прикидываться, будто расторжение брака оставило ее обездоленной, его это нисколько не волновало, лишь бы его самого не обездолили в реальной жизни.

В реальной жизни дело обстояло так: оба они были преподавателями хорошего среднезападного университета на тот момент, когда мой отец ушел; мама пользовалась там уважением и сохранила свое место, когда отец и Призовая Жена номер один отправились на восток в погоне за ускоренной академической карьерой. Ни тогда, ни потом у мамы, насколько я знаю, не возникало недостатка в деньгах, хотя она предпочитала жить намного скромнее, чем могла бы, сначала в интеллигентном и обтерханном университетском доме, пока продолжала преподавать, а потом и здесь, в доме, нанимаемом у Чарлза Перти после переезда в Рэйлтон.

Сэндвич состоял из двух ломтиков хлеба, промазанных тончайшим слоем плавленого сыра с перцем.

– Я бы предпочла, чтобы он избавился от этой нелепой влюбленности, – сказала мама, усаживаясь напротив меня за кухонный стол. Себе она сделала точно такой же сэндвич. – Это же абсурдно. Для чего ему семидесятитрехлетняя женщина?

Хотя ее рассуждение выглядело разумно, что-то в манере, в какой мама его подала, наводило на мысль, что влюбленность мистера Перти не кажется ей вовсе абсурдной и она имеет вполне отчетливое представление, для чего могла бы ему понадобиться, и возражает не столько против идеи как таковой, сколько против конкретного мужчины. Возможно, она даже ждала от меня опровержения: я должен был ее заверить, что отнюдь не считаю нелепым, чтобы Чарлз Перти вожделел женщину ее возраста. По правде говоря, моя мать на редкость хорошо сохранилась и вполне сойдет за ровесницу мистера Перти, хотя и старше его на несколько лет. Но я жевал хлеб, напустив на себя вид задумчивый и в целом сочувственный. От такого сложного усилия ноздря запульсировала.

– На него произвела впечатление последняя твоя колонка, – сообщил я, чтобы сменить тему. Здравая стратегия. Мать тщеславится своими статьями. Из многочисленных литературоведческих сочинений моего отца, каждое из которых в свое время вызывало интерес, лишь одна книга, самая первая, признана теперь классической. И мама неколебимо настаивает: причина такого успеха в том, что лишь эта книга была вычитана ею. Согласно ее теории, променяв истинную спутницу своей жизни (то бишь маму) на ряд недоучек-вертихвосток, мой отец предал и подлинное свое «я». С нею он был мощным, оригинальным мыслителем, а теперь лишь торопится вскочить на подножку очередного уходящего поезда. Лично я считаю, что отец как был, так и остался попросту оппортунистом и ничего другого в нем не таилось.

– Одна из лучших моих работ, – подхватила мама. – Я слышала, ее многие СМИ перепечатывают. – Не дождавшись от меня реакции на эти слова, мама продолжила: – Кстати, о журналистике: могу я попросить тебя впредь избегать автобиографических сюжетов?

Она имела в виду недавнюю мою колонку, опубликованную вскоре после того, как меня проинформировали, что Уильям Генри Деверо Старший намерен вернуться в лоно семьи. Этого события моя мать ожидала и меня заставляла ожидать со дня на день в первый год после его ухода, и вот теперь, сорок лет спустя, видимо, заслужила право сказать «я же тебе говорила». В колонке я описал события, увенчавшиеся приобретением, наречением и похоронами ирландской сеттерши, которую отец привез домой, когда я был мальчиком.

– Юмор – плохая замена точности, – сказала мама. – И еще худшая замена истине.

У меня во рту был кусок хлеба с привкусом перечного сыра, и я обнаружил, что не сумею проглотить одновременно и его, и мамин упрек. Для начала я сосредоточился на мякише, а когда благополучно протолкнул его, спросил:

– Что именно показалось тебе неправдой?

Моя мать была готова к такому вопросу, ведь она знает меня так же хорошо, как я знаю ее.

– Учти, меня вовсе не волнует, в каком виде ты выводишь в своей писанине меня, однако я бы очень хотела, чтобы не создавалось впечатление, будто твой отец глуп. Мне остается лишь молиться о том, чтобы никто не додумался послать газету ему.

– Я не посылал, – успокоил я ее. – Так что если ты этого не сделаешь, думаю, больше некому.

– Колонку вполне могут перепечатать, – сказала мама. – Тебе, конечно, это не приходило в голову? Заметка написана весьма недурно. Ты всегда был талантлив. Я бы только хотела, чтобы ты не направлял свой талант на защиту лжи. Зачастую ты выбираешь самые тривиальные темы, и даже тогда… Генри, тебе недостает возвышенной серьезности. Весомости, не подберу лучшего слова. Вот, я тебе все сказала. Вовсе не желаю задеть твои чувства, но нет ничего более поверхностного, чем умствование ради умствования. Ты превратился в умника.

– Я пишу ради денег, – умно возразил я.

Мама отлично знает, сколько «Зеркало Рэйлтона» платит своим авторам. Но по тому, как она забрала у меня тарелку и чашку из-под кофе, я догадался, что она всерьез обижена. Моя мама из тех женщин, о чьем эмоциональном состоянии всегда можно судить по уровню шума, извлекаемого из посуды и столовых приборов. Я это ценю. Поверьте, я вовсе не мечтаю, чтобы моя жена уподобилась моей матери, но все же спокойнее иметь дело с женщиной, чей эмоциональный барометр так легко считывается. Лили недостает – порой, к моему сожалению, – присущего моей матери чувства драмы. По ее мнению, звенеть посудой значит не драматизировать свой гнев, а сводить гнев к мелодраме. Моя жена считает ту разновидность подчеркнуто драматического поведения, которой наслаждается моя мать, недостойной. И Лили, без сомнения, права. Но такой мужчина, как я, которого женщины то и дело сбивают с толку, предпочитает дорожные знаки с крупными буквами. У моей матери есть свои глубины, однако она готова упрощать, подавать недвусмысленные команды: ВПЕРЕД… СТОП… УСТУПИ. Уильям Оккам мог бы следовать таким дорожным знакам, могу и я.

– Ты все еще дуешься из-за того, что я не еду с тобой в Нью-Йорк? – отважился я.

Мама обернулась от раковины, где ополаскивала наши тарелки и блюдца, изучающе присмотрелась.

– Нет, Генри, я не дуюсь «все еще» из-за того, что ты не едешь в Нью-Йорк. Я изначально не дулась, так что никак не могу дуться «все еще».

– Ага! – улыбнулся я. Что-то же ее явно гложет.

– Будь у тебя грузовик или какая-то надежная машина, другое дело, но от тебя и от этого чудища, на котором ты ездишь, нам никакой пользы. Мы бы не тянули другую машину, а сами нуждались в буксире. Нет, мы, твой приятель Чарлз Перти и я, расчудесно справимся без твоей помощи. Ему пора выбраться из Рэйлтона, и ты знаешь, как я люблю Нью-Йорк. Конечно, я бы предпочла более изысканного спутника: мне еще не доводилось переступать порог «Русской чайной» в сопровождении мужчины в ковбойских сапогах и рубашке с металлическими кнопками, но что поделать… – Ее голос замер, мама уже мысленно созерцала эту сцену.

– Позвони заранее, – посоветовал я, вставая. – Я где-то читал, что «Чайная» закрыта.

– «Русская чайная»? Абсурд. – Но тут вдруг она сделалась серьезной – серьезной на иной лад. – Что меня по-настоящему беспокоит, так это то, что ты не готов к возвращению твоего отца.

Поразительное высказывание – от изумления я буквально вытаращился на мать.

– К чему я не был готов, так это к его уходу, – сказал я. – А ныне, слава богу, мне совершенно все равно, где он и чем занят.

На ее лице появилось наименее мной любимое выражение из всего ее обширного арсенала – надменное и обидное превосходство: «Кого мы тут пытаемся обмануть, малыш?»

– Что? – спросил я, чувствуя, как понемногу распаляюсь.

– Пусть будет по-твоему, – ответила мама, и я понял, что ошибся насчет того, что самое противное выражение на ее лице – то, предпоследнее. Сменившая его скупая и печальная улыбка еще хуже.

Я глянул на часы:

– Мне пора в класс. – В семье Деверо педагогический долг всегда был козырным тузом, и я видел, как обозлил маму, выложив его в подобный момент.

– А, да, – отозвалась она. – В класс, где говорят все, кроме тебя. Вечно забываю, как это называется. – Моя мать, разумеется, не забыла, как называются воркшопы, не забыла и о том, что она их не одобряет. – Прежде чем ты отправишься просвещать юные умы своим красноречивым молчанием, не будешь ли так любезен спуститься в подвал и принести мне меньший из двух чемоданов?

Я дошел вместе с ней до двери в подвал, мама щелкнула выключателем, добившись краткого промелька света и отчетливого хлопка откуда-то из темных нижних регионов подполья Чарлза Перти.

– Ай-ай-ай, – сказала мама. – Запасные лампочки у меня кончились.

– Оставь дверь открытой, – предложил я в уверенности, что увижу нужный чемодан с верхней площадки. – И не загораживай свет.

В кои-то веки мама сделала как велено.

– Аккуратнее, Хэнк. – Она коснулась моего локтя, снизойдя до имени, которое обычно презирала. – Лестница в ужасающем состоянии.

И я тоже в кои-то веки сделал как велено, припомнив на первой же ступеньке предчувствие моей жены, что я могу угодить в больницу, пока она в отъезде, – я же был твердо намерен опровергнуть ее пророчество. Беда в том, что, едва ступив на лестницу, я сам себе загородил свет, и все внизу погрузилось во тьму. Я нащупывал следующую ступеньку, будто не очень-то и веря в ее существование или в то, что она окажется там, где было бы логично ее поместить. Поначалу я мог касаться обеих стен, однако по мере спуска стены исчезли, а перила не появились.

– Ну вот, – донесся голос матери, – ты добрался донизу.

Как она сумела это разглядеть, когда я сам не мог, – не понимаю. Но она была права. Я ступил на каменный пол, и через полминуты глаза привыкли. Нащупывая путь в темноте, я обнаружил ручку того, что счел чемоданом, потом еще одну. Я выставил чемодан, который показался меньше, на лестницу, чтобы мать проверила.

– Этот?

– Да. И раз уж ты там, то рядом с чемоданами, вплотную, должны стоять две картонные коробки с надписью «На память».

– Отойди от света, – попросил я, хотя уже лучше видел в темноте. На потолке, прямо над головой у меня, сплошная паутина труб, и я старался не задеть их. Поблизости от чемоданов нашлось с десяток, а то и больше, картонных коробок, на каждой изящным маминым почерком надпись «На память».

– Открой верхнюю, – попросила она.

Я подтащил коробку к подножию лестницы, чтобы свет падал на нее, и открыл.

– Фотоальбомы, – крикнул я наверх, и тут мое внимание привлекла яркая вещица, втиснутая в коробку сбоку.

– Это она, – сказала мама. – Подай мне чемодан, а потом, будь добр, принеси коробку.

Я выдернул из-под альбомов яркую штуковину и опознал ее: ошейник, что я купил в детстве, надеясь убедить родителей приобрести собаку, чью шею я мог бы украсить этим ошейником. Я бросил его наверх, и ошейник упал к маминым ногам.

– Ах, Рыжуха! – вздохнул я. – Как я любил эту собаку.

– Господи, какой же ты был занозой! – ностальгически отозвалась мама.

– Вот чемодан. – Согнувшись, я поднялся на несколько ступенек и протянул чемодан вверх. Когда мама выступила вперед, черный подсвеченный со спины силуэт, какое-то атавистическое чувство обрушилось на меня с такой силой, что в момент передачи из рук в руки чемодана я попятился и на миг испугался: не утащить бы за собой вниз по ступенькам и маму. Я сбился со счета ступенек и внезапно растерялся, совсем растерялся. Дернувшись вверх, я ухватился за трубу с горячей водой – такое мое счастье, – и только это помешало мне рухнуть в подвал.

– Аккуратнее! – послышался мамин голос. – С тобой все в порядке?

Хороший вопрос. Вроде бы да. Что это было – головокружение, дурнота, – было и прошло? В самом ли деле я вырубился на миг? Словно со стороны я услышал собственный голос:

– Просто потерял на секунду равновесие. Все отлично.

– Оставь там коробку. Поднимайся!

Через минуту я сидел за кухонным столом. Мама протянула мне стакан рэйлтонской водопроводной воды, лучше для здоровья нет.

– Ты бледен как привидение, – сказала она.

– Сколько пролежал этот плавленый сыр? – поинтересовался я.

– Не придирайся к моему сыру. Я тоже его ела, а со мной ничего не случилось.

– Мне совсем уже пора на урок. – Я глянул на часы. На самом деле, выбравшись из темного подвала на свет, я почувствовал себя вполне прилично.

– Посмотри на меня! – велела мама.

Я подчинился и посмотрел в ее настороженные глаза. Слабый отголосок шока, того – что бы это ни было, – что настигло меня в подвале, но вот и прошло, я снова стал самим собой. Мама, видимо, признала это и не стала возражать.

– Ты, должно быть, подхватил какую-то инфекцию, – сказала она, стоя на крыльце, и отстранила меня, когда я подался вперед, чтобы поцеловать ее на прощанье.

Мистер Перти наблюдал эту сцену со своего крыльца через дорожку, я помахал ему, спускаясь по ступенькам, и он сочувственно помахал в ответ. Он-то знал, каково это, когда тебе отказывают в поцелуе.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?