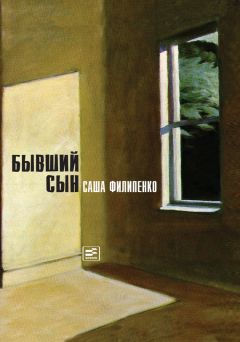

Текст книги "Бывший сын"

Автор книги: Саша Филипенко

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]

Саша Филипенко

Бывший сын

Моей бабушке

© Саша Филипенко, 2014

© «Время», 2014

Заканчивалась весна. Стрелки часов двигались к половине девятого. Как низколетящие самолеты, садилось солнце. Редкие мосты укрывали загнанные в трубы реки. Возрастала влажность, испарялся пот. В городе, который больше напоминал сифилитика, таял асфальт. От жары. Срывались акробаты.

Струнами тянулись провода. По маршрутам ходили пустые троллейбусы. Все верхние пуговицы были расстегнуты. Выгорали вещи. В магазинах как никогда хорошо продавалась вода. Духота стояла в арках и переулках. Как говорил великий писатель, земля выпрашивала дождя. Проявлялся первый загар, и старожилы даже перед камерой не могли вспомнить таких погод.

Франциск остановился. Утер лоб. Двумя пальцами ухватил маятник метронома и прислушался: в ванной комнате исправно работала стиральная машина, в кухне как всегда фонила радиоточка. Давали «балет о станках». Флейты с радостью уступали мелодию кларнету, как ливень в землю бил барабан. Играли уверенно и пафосно, впрочем, как и подобает оркестру Гостелерадио – без надрыва и скидок на слабый состав. Поставив виолончель на ребро, Франциск подошел к окну. Метроном вновь заработал. За стеной бабушка болтала по телефону. Второй час. Во дворе рубились в футбол. «Темнеет, – подумал Циск. – Если поделились ровно, меня уже не возьмут».

Не расходились будто бы специально. Франциск постоянно слышал один и тот же призыв: «Назад! Назад!». Судя по всему, одна из команд испытывала проблемы в обороне. Кто-то все время проваливался, кто-то обрезал. «Скорее всего, – думал Франциск, – Вара и Пашка проигрывают». Пытаясь разглядеть играющих, Циск думал о том, что только он мог повторить чудо, которое тремя днями ранее сотворили «Красные дьяволы».

Как старик, тяжело дышал магнитофон. Пленка наматывала звук. Циск нажал на черный квадрат. Аппарат заглох. Теперь оставалось всего ничего: перемотать ленту, включить фонограмму и незаметно выйти в коридор. Проверенный фокус. Циск пользовался им десятки раз. Магнитофон исполнял – бабушка верила.

Все шло по плану: Франциск сидел у входной двери, ключи были найдены, шнурки завязаны, как вдруг – предательски громко хрустнуло колено. Остановился веер. На мгновенье повисла тишина. Бабушка извинилась перед собеседницей и обратилась к внуку:

– Ты куда-то уходишь? Я, по-моему, ничего не просила, – Франциск не ответил, но бабушка и не ждала ответа. – Тебе должно быть совестно обманывать близких! То, что ты записал себя на магнитофон – похвально! Во-первых, ты наконец доиграл этюд до конца, чем автор мог бы гордиться! И во-вторых, теперь ты сможешь услышать фальшь. Это очень полезно, мой дорогой!

– Ба, ну почему я не могу пойти?

– Потому что!

– Ба, ну хватит причитать! Там уже все заканчивают! Стемнеет через полчаса. Я хоть в квадрат поиграю…

– Хочешь стать уличным музыкантом? Удачи!

– Из-за дворового футбола уличными музыкантами не становятся! А вот от музыки с ума сходят! Так я пойду?

– Нет! У тебя через несколько дней экзамен! Ты и так на грани отчисления!

– Он все равно после педсовета. После педсовета не отчислят! К тому же вдруг я блесну?!

– Я в этом очень сомневаюсь! Марш в комнату!

– Ба, но такая погода!

– Погода и вправду прекрасная! Ни дать ни взять! И с каждым днем, мой дорогой, она будет становиться все лучше. Сдашь экзамены – насладишься!

– А если со мной что-нибудь случится? Вдруг это вообще мой последний шанс погулять?

– Мне казалось, ты повзрослел, нет? Я смела полагать, что этот аргумент надоел даже тебе! Возвращайся, пожалуйста, к себе и не волнуйся – дома с тобой ничего не случится! Помнишь, как великий поэт написал: «Не выходи из комнаты – не совершай ошибку!»?

– Он, кстати, был тунеядцем! Это даже государство признало!

– С каких пор ты веришь государству? Марш к себе!

Франциск цокнул, отшвырнул кроссовки и вернулся в комнату. Хлопнул дверью и завалился на кровать. Его переполняли юношеская злость и обида. «Старая ведьма опять завела свою шарманку! Образование… Будущее… Коровам хвосты крутить… Что она вообще может знать о моем будущем? Что вообще кто-нибудь может знать о будущем, если две недели назад парень из параллели умер прямо во время урока?! Остановилось сердце. Какой смысл во всех этих занятиях? Какой смысл во всех этих двухголосных диктантах и цепочках трезвучий? Кому нужны эти экзамены по специальности и фортепьяно, кому сдался этот долбаный оркестр три раза в неделю, если можно просто так, за пять минут до перемены, отдать концы?!»

– Ты лежа собираешься играть? – приоткрыв дверь, спросила бабушка.

– Сейчас все равно начнет стучать соседка.

– Иди уже, только береги руки!

Судный день случался каждый год. Так повелось. В последних числах мая в присутствии обессиленных и зареванных родителей сияющий и толстый директор объявлял фамилии тех, с кем больше не по пути:

– Машеров, Калиновский, Костюшко – отчислены! С седьмым «б» вопрос закрыт, переходим к следующим.

Каждый год в конце весны педагогический совет (в лице директора лицея) приходил к одной и той же священной мысли:

– Ковчегу знаний всех не утащить, товарищи! Отстающим – за борт! Отстающим до мира знаний не догрести! Утопающим предлагается барахтаться в других местах!

Закончив лингвистические изыскания, директор лицея, которого за огромный живот прозвали Бугром, подытоживал:

– Уважаемые родители, мы, к счастью или сожалению, второгодничество не исповедуем. Я это вам всем и всегда прямо говорил! Людмила Николаевна, прикройте дверь, там дети опять лезут!

Виновников торжества в читальный зал не пускали. На всех не хватило бы места, не всем хватило бы слов. Чтобы напуганные лицеисты не толпились возле дверей, директор придумал простой и, как ему казалось, чрезвычайно изобретательный ход. Каждый год в день педагогического совета в школу приглашали гостя. Как пить дать – ветерана. Обязательно в орденах, желательно с тростью. На сцену актового зала выносили стол, вазу и три гвоздики. Живые или искусственные (как получалось). Затем на сцену поднимался сам ветеран. Лицеисты аплодировали и комментировали: «Смотри, песок на ступеньках остался… Сейчас начнет, пердун старый, басни задвигать… отставной козы барабанщик!».

Рядом с ветераном садилась завуч по воспитательной работе: «Выбачайце калi ласка – бегла праз увесь будынак!». Ветеран понимающе кивал, кашлял, поправлял трофейный галстук и начинал очень тихий, идеологически выверенный рассказ о войне. Несмотря на то, что истории о доблести и чести быстро усыпляли лицеистов, новых развлечений директор не искал. Он относился к той категории тренеров, которые в течение всей карьеры использовали лишь одну расстановку. «Зачем выдумывать что-то новое? Кому нужны другие кандидаты? Людмила Николаевна, а давайте пригласим этого… ну как его… ну который в прошлом году приходил…»

Действительно, новых кандидатов никто не искал. Как результат: многие лицеисты небезосновательно полагали, что партизан в стране вообще один. Этот партизан только и делал, что целыми днями бродил из школы в школу и пудрил детям мозги.

Когда вечер подходил к концу, завуч поднимала глаза к портрету первого президента молодой республики и с удовольствием подытоживала:

– Ну что, дети? Раньше, слава богу, был отец всех народов, теперь, слава богу, будет батька! Так что война нам не грозит, не переживайте! – сказав эти архиважные и нужные слова, завуч вскакивала и убегала в сторону читального зала. Ветеран смущенно улыбался и уходил.

В тот горячий майский день все должно было пройти по давно отработанному сценарию. Позолоченные слова о доблести, позабытые стихи о чести. «Мы сражались за Родину, за ваше будущее, нас никто не уговаривал, не пугал, никаких заградотрядов не было, мы всегда мечтали воевать!»

В тот фатально жаркий майский день ни у артиста, ни у многочисленных зрителей не должно было возникнуть проблем с коммуникацией. Ветеран понимал, что отнимает у детей улицу, дети понимали, что ветерана нужно уважать, потому что если бы не он, то непонятно, что сейчас вообще было бы. Вполуха слушая приветственные слова, Франциск раскрашивал спинку впереди стоящего кресла. Его лучший друг Стасик Круковский старательно оттирал пятно на джинсах. Рядом шептались, щипались и передавали записки. Кто-то доделывал последнюю в году работу по сольфеджио, кто-то отчаянно изображал храп. Одним словом, встреча проходила в привычной и дружеской атмосфере, но вдруг зал превратился в слух. Лицеисты притихли. Внезапно ветеран сказал то, что не имел права говорить.

Образовательная машина дала сбой. Кто-то ошибся. Кто-то недоглядел. Недоглядели крупно! Не заметили бревно. В чужом глазу. В лицей пригласили «неправильного» человека. Только теперь все увидели, что он пришел без орденов и начал рассказ о другой, не пафосной, но только своей войне.

– Ребята, я вам сразу хочу сказать: я не воевал с германтами. Видите, у меня и наград-то нет. Мне их не вручали. Я не ветеран в общепринятом смысле этого слова. Я не знаю, стоит ли мне вообще продолжать?

Испуганная завуч утвердительно кивнула вавилонской башней на голове.

– Ну тогда, если можно, я продолжу. Меня не зовут на парады. Да я бы и сам, без сомнений, не пошел. Мне как-то даже странно, что ваш учитель истории Валерий Семенович меня пригласил. Он попросил меня рассказать о том, как все было… А как все было? Херово все было, ребята!

Зал онемел. Потерял голос. Стих. Абсолютный штиль. Ковчег искусств остановился. Сломалась мачта – поник парус. Дети перестали дурачиться. Франциск перестал рисовать. Пятно исчезло. Стас огляделся по сторонам: ни одной волны по рядам, ни одного движения. Замолчали даже те, кто обладал патологической способностью болтать.

– Мы воевали против всех. В это теперь никто не верит. Теперь говорят, что такого не могло быть, но было, было, ребята, хотя многие считают меня сумасшедшим. Грубо говоря, было так, ребята: по утрам мы воевали против полицаев, по вечерам против красных. Да-да, против всех. У нас не было священной освободительной войны. Мы не двигались с востока на запад или наоборот. Нет. Мы стояли здесь. На месте. На своей земле. Стояли, понимаете, ребята? Мы не бросались на дзоты. Не жертвовали собой ради вождя. Нет, ребята, у нас ничего этого не было! Я не могу рассказать вам ничего из того, что рассказывают в фильмах о войне, потому что война наша была совсем другая. Война наша была грязная, мерзкая и похабная, потому что война эта, ребята, была по сути гражданская. Кто-нибудь в зале знает, чем отличается гражданская война от обычной?

– Да-а-а-а-а, – послышалось с последних рядов. – Это когда свои своих мочат.

– Правильно, ребята. Это самая страшная была война. Потому что врагами были не только германты, но и свои… Но и свои, понимаете? Лично я никогда никого не винил. Когда начинается война, тебе всегда предоставляется шанс выбрать сторону или остаться в стороне, или хотя бы попытаться остаться в стороне. Я вам, ребята, так скажу: если, не дай бог, когда-нибудь начнется война, вы сядьте и хорошенько подумайте: за кого вам воевать и воевать ли вообще! Решать будут большие дяди, которым самолетами будут поставлять свежие фрукты, а погибнете вы – очень быстро и всего один раз погибнете. Поверьте мне, я видел, как погибают люди – не бывает у них вторых жизней. Поэтому всегда, всегда-всегда думайте! Хорошо думайте! Много!

– Чё-то я не понял! Так вы что, все-таки за германтов валили? – послышалось с последних рядов.

– Нет, ребята, не за германтов. Нет! Но знаете, я всегда как рассуждал: если тебе близки их идеалы, если ты ненавидишь красных, если веришь обещаниям сумасшедшего хлюпика – валяй в полицаи, а почему бы и нет? Занимай их сторону, если ты только веришь! К тому же, у них очень красивая форма была! Мне, честно говоря, всегда очень нравилась их форма. Им же ее очень известный модельер шил. Я всегда думал, что они хорошо, во всяком случае гораздо лучше нас, выглядят. Но это единственное, что мне в них нравилось. Все остальное, ребята, я ненавидел! Они хотели нас переделать, а это самое страшное. Многое можно вытерпеть, пережить, но одного, ребята, допускать нельзя. Нельзя допускать, чтобы вас переделывали в кого-то другого, понимаете?

– Ну началось…

– Кобрин! – со злостью выкрикнула завуч.

– А что так сразу Кобрин?! Меня, может, тут вообще нет!

– Выходит, ребята, я должен был пойти к красным?! Действительно, почему бы мне, простому местному парню, не погибнуть за красных? Они сидят в своих городах, отправляют поэтов и музыкантов в эвакуацию, расстреливают моих родителей за то, что те говорят на своем языке… Действительно, почему бы мне не сражаться за их вождя? За старшего брата?! Почему бы мне не отдать жизнь за безумца, который не может поделить карту континента с таким же идиотом, как он?! Действительно, если ты веришь, то почему бы и нет? Но я, ребята, не верил! Никогда не верил!

– Кому же вы верили? – с нелепой улыбкой спросила завуч.

– Никому! Ни одним, ни другим. Я верил только в свой дом. В свою землю. В небо над моей головой. Я верил в то, что только я могу и должен решать, где и как мне жить.

– И что же вы сделали? Дезертировали?!

– С вашей колокольни, думаю, это называется именно так. Да. Я ушел в лес…

– Струсили, значит? – с ехидным смешком, рассчитывая на поддержу последних рядов, спросила завуч.

– Германты принимали меня за партизана, партизаны и красные – за полицая. Я же говорю, так я и воевал: утром с одними, вечером с другими. Если вы называете это трусостью, хорошо, я струсил.

Зал зашумел. Лицеисты стали что-то объяснять друг другу, доказывать, спорить.

– Вы что, один против всех валили?

– Нет, конечно! Нас было много. Очень многие так поступили, но об этом теперь не принято говорить. Победили не мы. А рассказывать про войну положено только победителям. Моя жизнь, моя судьба, есть одно перманентное отступление. Таких, как я, как бы нет. Я провел несколько лет, скрываясь в лесах, в домах католиков и униатов. В сорок шестом я, как и многие мои товарищи, уехал на хутор и жил там один около двадцати лет. Потом стал иногда выбираться в город, но лишь в девяносто первом, спустя сорок шесть лет после войны, увидев над столицей наш флаг, я понял, что мы победили.

– Недолго вы радовались, – тихо, сквозь зубы, так, чтобы услышал только ветеран, процедила завуч.

Встреча c ветераном оказалась самой длинной за всю историю лицея. Несмотря на то, что завуч всячески пыталась ее прервать, дети не отпускали гостя. В течение двух с лишним часов лицеисты пытали ветерана. Они спрашивали, вскрикивали и восклицали, требовали и удивлялись, оценивали и не верили собственным ушам. Он рассказывал, и они не зевали, потому что ветеран выдавал секрет. Ветеран рассказывал то, что никто никогда не рассказывал. Он приоткрывал запретную дверь – и дети не могли не пойти за ним. Когда встреча закончилась, Франциск с друзьями решили подняться в свое секретное место – туалет на четвертом этаже.

Место, в которое не заходили даже самые строгие воспитатели. Мужской клуб шестнадцатилетних. «Зона отчуждения» на территории Республиканского лицея искусств. Исписанные «острыми» скабрезностями стены, пустившая трещины плитка. Унитазы без ободков и вырванные нотные страницы, которые, предварительно смяв, использовали вместо туалетной бумаги. Передавая по кругу сигарету, друзья продолжали обсуждать только что закончившуюся встречу:

– Нават не верыцца. Гэта ж сапрауднае самагубства!

– Так! Немагчыма паверыць! Дай паперу, – попросил Циск.

– Фу! Як шманiць ад цябе! – констатировал Стас.

– Ад дзеда твайго шманiць!

– Да заткнитесь вы оба! – встрял Кобрин, которого с самого утра мучал понос. – Какого хера вы опять язык поменяли?

– А чаму у сваей краiне мы не можам размауляць на роднай мове? Цi нам трэба у цябе, бздуна, пытаць?

– Отец твоей бздун! Разговаривайте, но определитесь… Вы язык, как баб, меняете. Вчера один, сегодня другой! Завтра вы на каком будете разговаривать?

– Что же в этом плохого? – выглядывая из-за бетонной перегородки, с добродушной улыбкой спросил Франциск.

– Смотри в штаны не наложи!

– Не волнуйся, я, в отличие от тебя, дрысты, свою личинку уже отложил! Но ты мне все-таки ответь, почему тебя так раздражает, что мы говорим на родном языке?

– Меня раздражает только то, что это искусственно! Вы не думаете на этом языке, вы не видите на нем сны, вы не можете шутить на этом языке. Согласись, ты ни разу в жизни не рассказал мне анекдот на нем…

– Тут я с тобой полностью согласен. Все так. Но это не отменяет того, что время от времени у меня возникает желание говорить на этом языке.

– Почему?

– Да потому что он мне тупо нравится! Потому что я хочу чем-то отличаться от других. Потому что мне не хочется говорить на языке людей, которых однажды прислали сюда в качестве надзирателей.

– Циск, но ты же говоришь с ошибками!

– Да! Потому что я только учусь! А ты думаешь, что ты говоришь без ошибок? Ты сегодня утром сказал прекрасную фразу: «ложу в шуфлядку». Ты на каком языке это сказал?

– Понятно на каком…

– Это тебе понятно, а носителям этого языка, уверяю тебя, нет! Ложат, мой дорогой, в штаны, а вещи кладут!

– Хера ты тут умничаешь? У тебя «три» по языку!

– Потому что я, в отличие от тебя, не списываю у Насти!

– И я не списываю!

– Да списывай ты. Хоть весь дневник у нее перепиши! Мне похер! Потому что я, в отличие от тебя, знаю, что нет такого слова – «шуфлядка»!

– Как нет, если в каждом столе есть шуфлядка!

– А вот так! В столе есть – а в языке нет!

– Франциск прав, – застегивая ширинку, перебил Круковский, – нет такого слова! То есть теперь оно есть, потому что мы его употребляем, но пришло оно к нам не с востока, а от германтов. Я думаю, еще во времена первой оккупации. У них, я узнавал, выдвижной ящик стола называется schublade. А у твоих больших братьев, за которых ты так печешься, этого слова, конечно, нет.

– Да идите вы в жопу! Ни о ком я не пекусь! Просто тупо, что вы вдруг решили поменять язык. Глупо начинать говорить на одном языке, если все вокруг говорят на другом.

– Спешу тебе напомнить, пока что у нас все обучение ведется на этом, как ты выразился, одном языке.

– Не волнуйтесь! Недолго осталось! Со следующего года все вернут!

– Непонятно, чему ты радуешься!

– Я радуюсь здравомыслию! Западная часть страны – пожалуйста, пусть говорит, но здесь мы всегда говорили на этом языке!

– Да, ты прав, здесь всегда говорили на языке нашей старшей сестры. На великом и могучем!

– Он-то тебе чем не угодил?!

– Да нет, всем угодил! Мы же братские народы! Мы же младшие братья, блядь! Мы же в одних окопах гнили и бля-бля-бля. Жаль только, что память у нас такая же короткая, как твой член! Но что с нас возьмешь? Мы же младшие, туповатые, мы же как бы похуже немного! Мы все зазубрили то, что во время войны с германтами погиб каждый четвертый, но почему-то никто из нас не помнит, что во время кровавого потопа, который устроили наши дорогие старшие братья, погиб каждый второй. Нас было пять миллионов, а стало два с половиной!

– Блядь, Франциск, когда это было?! Ты бы еще бабушку свою вспомнил!

– И вспомню! Перейди детскую железную дорогу, зайди в парк и посмотри сколько людей в начале века расстреляли только за то, что они говорили на своем языке! Ты просто представь себе всех этих людей! Просто представь что они были, а потом в один день их расстреляли. Расстреляли наши дорогие братья. Расстреляли не за кражи, не за убийства, не за разбои, но только за то, что они говорили на своем родном языке. На языке, на котором действительно думали и умели рассказывать анекдоты. Нас с Круковским могли бы сегодня расстрелять только за то, что мы сейчас вот на толчке немного попиздели!

– Могли! Раньше много за что могли расстрелять! За стихи могли, за все что угодно могли. Но они и своих валили! Не в языке была проблема.

– А мне какое до этого должно быть дело?! Мы – другая страна, мы – другой народ! Пойми это! Здесь мы должны решать, как нам жить и разговаривать! Так что ты не прав!

– Нет, ты не прав!

– Да ладно вам, забейте! Нашли из-за чего ссориться!

– Нет, это важно! – совершенно серьезно ответил Франциск.

– Важно, важно! – согласился Стас. – Но не настолько, чтобы вы сейчас, как идиоты, срались со спущенными штанами.

– Мир?

– Мудак!

– Сам мудак!

Когда дипломатические отношения между двумя ячейками туалета были восстановлены, ребята решили раскурить последнюю сигарету дружбы и, забыв о войне, истории и языке, переключились на не менее важную для подростков тему.

– Когда я попаду в рай, – начал Стасик.

– Никогда! Бульбаноиды не попадают в рай!

– Это еще почему?

– Аксиома!

– Ну знаешь…

– Лично я не верю в рай, – выпустив дым, сказал Циск.

– Будьте любезны, разъясните, спадар Лукич!

– Очень просто! Смотрите, допустим, я попадаю в рай…

– Да твоя дупа даже в двери не влезает, что уж там про рай говорить!

– Придурок, я самый худой из нас всех! Короче, допустим, я попадаю в рай… А что такое рай? Сплошное удовольствие. Девочки, алкоголь, победа любимой команды. Если я попал в рай, значит, моя команда всегда должна побеждать, верно? Верно!

– Ну… допустим…

– Допустим! Ну и вот, побеждает моя команда во всех кубках, выигрывает во всех лигах – и вдруг в рай попадает Круковский со своей любовью к «автозапчастям»…

– Всяко лучше, чем за «мусоров» гонять!

– Я же не виноват, что других команд в городе нет! Но не суть. Если рай это то, что все мы о нем думаем, если рай это место, от которого после нашей ужасной земной жизни все мы должны получать максимум наслаждений, значит команда Круковского тоже должна побеждать!

– Ну допустим…

– Как это допустим?! Что это за говно, если и его, и моя команда все время побеждают?! Кто-то должен проигрывать, иначе это обман!

– Ну, будут побеждать и его, и твоя команда! Просто вы не будете знать об этом!

– Ну уж нет! Я хочу попасть в такой рай, где выигрывает только моя команда. В противном случае нахуй такой рай?!

– Исходя из твоей логики: в рай могут попасть болельщики только одной команды…

– Ага! Болельщики сборной папского престола, – смыв за собой, подытожил Кобрин.

Пока ребята кашляли в туалете на четвертом этаже, в читальном зале, превозмогая усталость и духоту, преподавательский состав продолжал озвучивать вердикты: отчислить – пожалеть, оставить – выкинуть. О ком-то спорили, кого-то исключали без лишних сожалений. При открытых окнах, под шелест здоровой листвы, среди прочих рассматривались дела шестнадцатилетнего Кобрина (за отвратительное поведение и двойку по географии) и его сверстника Лукича (без объяснения всем понятных причин). Если Кобрина от волнения весь день пробирал понос, то Циск, напротив, мог похвастаться отличным пищеварением. Он знал, что ничего не случится, что все пройдет хорошо. В такие дни Циск нередко испытывал чувство незаслуженного превосходства. Он понимал, что, в отличие от мамы Димаса, которая всю жизнь проработала проводницей, его бабушка обязательно найдет и предъявит суду нужный и решающий аргумент. Предъявит, впрочем, тайно: «Франклина» в кабинете директора, «пятую Шанель» в гостях у завуча по музыкальной работе. Если о чем-то и стоило переживать, так только о том, что после педсовета бабушка опять закатит ему «ебанистический» скандал. Будет говорить, говорить, говорить; и все равно в конце концов похвалит. Франциск был разгильдяем, но ходил в любимчиках у многих преподавателей. Для них он был не только источником дополнительного дохода (взятки брали не все), но и обладателем живого, наблюдательного ума. Циск никогда не зубрил, однако почти всегда знал даты сражений, объединений и распадов, не рылся в шпаргалках, но с легкостью выкорчевывал генеалогические деревья знатных и не очень родов. Всякий раз, когда в конце мая вставал вопрос об отчислении окончательно распустившегося Лукича, преподаватели истории и литературы вставали на его защиту.

– Мне кажется, исключать Лукича нецелесообразно…

– Валерий Семенович, так и скажите, что вам на лапу дали!

– Уж кто бы говорил, Наталья Сергеевна! Быть может, дело обстоит ровным счетом наоборот? Быть может, это вам в этом году повезло?

– А что я? У вас есть какие-нибудь доказательства? Я, наоборот, сжалилась над его бабушкой! Я, а не вы, поставила ему «три», хотя у него в четверти: «три»-«два», «три»-«два»!

– Коллеги, давайте вернемся в русло дискуссии. У Лукича в этой четверти две двойки. Опять гармония, и на этот раз история… Валерий Семенович, почему же вы его защищаете? Он же по вашему предмету двойку получил! Что у него в первых четвертях было?

– Три тройки…

– За что же вы его так любите? Я вот смотрю в журнал… хуже учеников у вас нет…

– Плохие оценки демонстрируют только то, что он ленив, но не глуп…

– Нам нужно, чтобы он знал школьную программу, а не поражал вас своими суждениями.

– Мне казалось, что нам важно воспитать думающего человека…

– Вам неправильно казалось, Валерий Семенович. Человек уже по определению своему существо мыслящее. Так что не следует изобретать колесо. Все уже сделали до нас. А раз уж речь зашла о думающих людях… Быть может, дело всего лишь в том, что он разделяет ваши сомнительные политические взгляды?! В шестнадцать лет несложно встать на путь нигилизма!

– Что значит сомнительные? Что вы имеете в виду?

– Вы прекрасно знаете, что я имею в виду! Всем известно, Валерий Семенович, до какой степени вольно вы трактуете написанные в учебниках постулаты…

– Какие именно?

– Что значит, какие именно?

– Я спрашиваю, какие именно постулаты? Ответьте мне! Какие постулаты? А то вякнете и сразу, как Штраус, голову в песок прячете!

– Ваши каламбуры, Валерий Семенович, уже давно никого не смешат! Вам нужны примеры?

– Да уж хотелось бы…

– Вы ведь рассказывали ученикам про сто пятнадцатый полицейский батальон, не так ли?

– Сто восемнадцатый, если быть точным. Да, рассказывал, и что здесь такого?

– Как это что?! Нет, ну надо же?! Он еще спрашивает, что здесь такого?! Какой нахал! А то, Валерий Семенович, что любому ребенку известно и должно быть известно впредь, что деревню сожгли германты, а не ваш батальон, как вы утверждаете! Вы что, были там? Свечку держали?

– Очень остроумно! И батальон был не мой. Но не суть! Можно я задам вам один только вопрос? Один вопрос: какие германты?

– Что значит, какие германты?

– Я у вас спрашиваю, какие германты сжигали деревню?

– Обыкновенные… которые были здесь… это всем известно!

– Всем известно? Кому всем? Всем, кто жил? Кто воевал?

– Да!

– Всем известно, что в то время фронт стоял далеко отсюда! Германты были тут в лучшем случае один на деревню или даже на район! Были полицаи, но они формировались из нас, лабасов и хохлов, причем здесь германты? Именно это я и объяснял ученикам. Ничего больше. Я рассказываю факты, а не пережеванные сказки ваших авторов! Германты сжигали деревни. Это факт. Я их не оправдываю, но я за историческую справедливость! Быть может они сжигали какие-то другие деревни, но не эту! Эту точно сожгли хохлы! То, что на ее месте построили мемориал и теперь неудобно копаться в правде, не моя вина!

– Ваш долг, дорогой мой, объяснять то, что написано в учебнике! Вы преподаватель! Вы должны растолковывать! Вам платят за то, что вы помогаете ученикам освоить программу! Только и всего! Вам не нужно ничего добавлять от себя! Я повторяю, Валерий Семенович, вам нужно объяснять то, что написано в учебнике! А в учебнике – и вообще во всех источниках – написано, что палили германты! Это одна из главных страниц в истории нашей страны! Понимаете? Это историческая святыня! Это как наш герб, как флаг, под которым сражались наши деды! Это почти наше все!

– Но ведь есть точные свидетельства!

– Государству виднее! Вы обычный учитель, а вопросами нашей истории занимаются более компетентные люди! Если вы у нас такая умница-разумница, что же вы, Валерий Семенович, не работаете в Академии наук? Вас послушаешь, так при германтах вообще жилось лучше, чем при нашей власти.

– При вашей! Для меня она не наша!

– Не перебивайте меня! Родители жалуются, что вы рассказываете детям, будто германты открывали школы, кормили тут, понимаешь, всех подряд шоколадом, а наши родные братья, люди, с которыми мы гнили в одних окопах – варвары какие-то получаются! Вас послушать, так на севере города тоже они расстреливали, а не германты…

– Да какие германты в тысяча девятьсот тридц…

– Давайте остановимся! Ваша позиция, Валерий Семенович, нам ясна, спасибо! Садитесь, но пожалуйста, следите за своими словами. Мы вас очень ценим как педагога, и лично мне было бы обидно расстаться с вами из-за вашей же странной жизненной позиции. О своих взглядах вы можете заявлять на выборах! Вот в кабинке и самовыражайтесь! А здесь у нас не цирк! И даже не парламент! У нас здесь лицей! Очень известный лицей! Так что давайте вернемся к Лукичу. Есть еще кто-нибудь, кто хотел бы за него заступиться?

– Да… Я, если можно…

– Лидия Ивановна! Вы? Господи, да что же у вас у всех за скандинавский синдром такой? Вы же сами третьего дня рыдали у меня в кабинете! Кто мне говорил, что он вечно не готов? Что подшучивает над вами?

– А изложения пишет лучше всех…

– Простите, можно я кое-что скажу?

– Да, Людмила Антоновна…

– Я вот тут все слушаю и понимаю, что у нас тут многие забывают о том, что мы прежде всего музыкальный лицей. Мы готовим музыкантов, такая у нас, так сказать, специализация. Что мы можем сказать о Лукиче как о музыканте? Есть ли у него талант? Есть ли будущее? Будет ли он когда-нибудь зарабатывать на хлеб тем, что играет на виолончели? Станет ли музыка его хлебом? Бесспорно нет! Это так, для начала. Теперь давайте поговорим о его профессиональном инструментарии. Чем он обладает? Чем может похвастаться? Есть ли у него хотя бы абсолютный слух? Абсолютного слуха у Лукича нет! Я бы сказала слуха вообще нет! Он глухой! По сольфеджио у него вечно двойки. У него руки не сходятся, понимаете? Ну не может он одной рукой дирижировать, а второй играть и еще петь при этом! Сложно ему, а вы мне что-то тут рассказываете о том, что он должен остаться с нами! Не должен! Не должны у нас оставаться дети, которые не могут элементарный одноголосный диктант написать! Я вообще не представляю, что мне с ним делать. Теперь давайте посмотрим дальше. Какие у него дела по фортепьяно? Вы слышали, как он играет? Кто-нибудь из вас бывал на его экзаменах? Хорошо, если к экзамену он сводит пьесу двумя руками! Он же месяцами в классе не появляется! И последнее – специальность. Получится ли из Лукича виолончелист? Хороший, добротный виолончелист? Сможет ли он поступить в консерваторию, сесть в яму? Совершенно точно, нет! Ему уже сейчас очень сложно справляться с программой. Он очень отстает. И что вы предлагаете делать? Тянуть эту волынку, чтобы в конце концов перевести его на контрабас? Пожалейте же хотя бы педагогов контрабаса! Они-то чем вам не угодили? Почему они вечно должны мучиться с лентяями? Почему, если дети ничего не хотят делать, если не любят музыку, мы их или на тубу, или на контрабас? Музыка не терпит бездельников! Здесь нужен труд, труд и еще раз труд. Лукич не знает, что это значит! Если у него есть какие-то успехи в литературе или истории, я очень за него рада, но еще раз хочу напомнить – мы готовим музыкантов, а не горлопанов и писак.