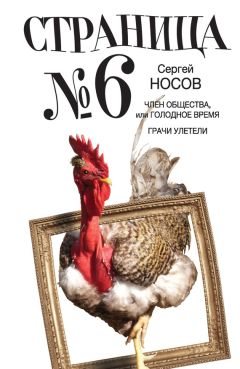

Текст книги "Страница номер шесть (сборник)"

Автор книги: Сергей Носов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

– Очень интересно, – сказал Долмат Фомич, – спасибо, Зоя Константиновна, мы вам благодарны. А теперь послушаем незабвенного Всеволода Ивановича Терентьева.

Он подошел к магнитофону и нажал кнопку.

4ГОЛОС В.И.ТЕРЕНТЬЕВА.... болезни крыжовника. А вы с той стороны... Я?.. Нет пусть лучше на левую... (Неразборчиво.) Сюда?.. (Пауза.) Раз, два, три .....................................................................................

– Итак, Олег Николаевич, теперь ваша очередь. Вы нам о чем-то рассказать очень хотите. О чем?

Я ни о чем не хотел, я так и сказал:

– Ни о чем.

– Как же так «ни о чем»? – не поверил Долмат Фомич. – Надо обязательно о чем-то.

– Мне не о чем вам рассказывать.

– Нет, нет, – возражали собравшиеся, – расскажите, пожалуйста, непременно расскажите.

– Я не готов.

– Готовы, готовы.

– В самом деле, вы совершенно готовы, Олег Николаевич, совершенно готовы.

Я посмотрел на профессора Скворлыгина. Ласково улыбаясь, он вырисовывался. Остальных не было.

Я посмотрел на Долмата Фомича. Он спросил: «Ну как?» – вырисовываясь. Остальных не было. Как бы.

– Расскажите, – попросила Зоя Константиновна, вырисовываясь, когда я на нее посмотрел, – знаете о чем?.. Как вы научились читать. По кубикам, да?

Каждый был как бы один. Он и я. Я:

– По кубикам. Да.

– Ну а как же букварь?

– Да, – ответил, – букварь.

– Ваши первые книжки. Про них.

Я про них стал рассказывать. Невероятно. Я стал рассказывать.

Я стал рассказывать про первые давно позабытые книжки, мною в детстве прочитанные.

Что же произошло тогда со мною? Что же за дрянь они мне подмешали, если я действительно им подчинился? – стал рассказывать. Я! И про что?!

И вот странность: с каждым словом я обретал уверенность. Словно бы и не я это рассказывал, а я только слушал, причем увлеченно. Боясь пропустить. Чуть-чуть недоверчиво. Мой рассказ был помимо меня. Прислушиваясь, я узнавал о себе позабытое. Как тогда, книгочей шестилетний, все не мог разобраться, чьи эти книжки – «его». Книжки из серии «Мои первые книжки». А я думал: «его» – не «мои».

«Мои первые книжки».

Их было просто читать. Крупными буквами. Тонкие книжки. Я читал по слогам. Я рано научился читать. Все понимал. Я не понимал только, почему они, «первые книжки», – мои? Не я же их написал. Что такое «мои»? Так я думал.

Сочинитель таинственный книжек – «своих» – представлялся мне колдуном, существом фантастическим, не человеком, а оборотнем – потому что на обложке всегда стояло новое имя: то Чуковский, то Маршак, то Барто. То вообще ничего не стояло, а только было: «ПОСЛОВИЦЫ».

Почему-то он скрывал настоящее имя. И вместе с тем с постоянным упорством зачем-то мне сообщал: «МОИ»!

Ну и что, что его?

Да и сколько их у него, первых книжек? Его...

И все первые книжки?

И зачем я им говорю?

Но сам себя слушал. Внимательно слушал. Рука потянулась поправить несуществующий галстук, и, это заметив, заметил вдобавок, что вот, замечаю – опять.

Ну и прекрасно, подумал еще. Теперь ничего не ускользнет от моего внимания. Их вместе опять – обводящему взглядом – до́лжно увидеть мне всех. Печать неподдельной заинтересованности на лицах, внимающих мне. Вижу, вижу, как слушаете. Особенно Долмат Фомич: жест рукой, мол, спокойно, мол, тсс!.. Он меня, как Терентьева ведь, он меня, как Ивановича (увиделось вдруг), – на магнитофон. Мой рассказ.

Про то, как варил солдат кашу из топора. Про то рассказываю. «Мои первые книжки».

– А на заборах вам приходилось читать в детстве?

Еще бы. С этим связано яркое воспоминание. Как же, как же... Только не на заборе, а на столбе. Еще до школы. Я рано научился читать. Я гостил в деревне у тетки отца, а там стоял столб. Я подошел к столбу и прочитал.

Выцарапанное.

Выцарапанное прочитал на нем слово.

Помню, как оно меня поразило краткостью своей и таинственностью.

Я ж и раньше слышал его, но не только не знал, что оно означает, а даже не умел выделить его из потока непонятных мне выражений, чтоб понять, разгадать, раскумекать, – все оно от меня ускользало, все оно мною недоулавливалось.

Несмотря на краткость свою необыкновенную.

И вот прочитал выцарапанное. И обрадовался.

Пришел я к тете Даше и назвал простодушно слово, мною прочитанное. Та испугалась. (Вид, конечно, сделала, что испугалась.) Ведь нельзя, нельзя ни за что это слово вслух говорить, такое оно страшное и плохое. Запрещенное слово. А если услышат, что я произнес, будет беда: повесят меня на Доску позора.

На Доске позора висеть не хотелось. Стало страшно мне очень. А что за доска-то такая?..

А такая. Позора. Вот за клубом, если услышат, поставят Доску позора и повесят на Доску позора – меня.

И тетю Дашу тоже повесят – за меня. Мол, она научила.

Как повесят?

Или прибьют. Молотком.

А за клубом действительно страшное место. Там бросали мальчишки постарше спичку на землю, и земля в двух местах загоралась – пых, пых!.. (Потому что пролили бензин.) Страшно, страшно за клубом.

Я же знаю, что такое Доска почета. Эту Доску – почета – стороной обхожу, так с нее жутко глаза все таращат. Особенно почтальон. И крапива растет. И сама покосилась.

Каково же на Доске позора висеть? Чем же я виноват?

Не сплю. Лежу, под одеялом спрятавшись. Стрекочет сверчок. Тетя Даша молится на ночь, мерцает лампадка. За меня. Я ведь знаю кому. Он распят, приколочен.

За меня.

5– А теперь про вашу работу. Про новую.

– Да, да. Олег Николаевич про салат написал.

– Вы так хорошо рассказывали, Олег Николаевич. Расскажите, пожалуйста, еще про салат.

– Про какой салат?

– Ну, салат цикорий в соусе с мадерой.

– Ваша работа последняя.

– Моя?

– Некрасов, – подсказал Долмат Фомич. – Некрасов. Для «Общего друга».

Кто-то из библиофилов уже цитировал:

– Буду новую сосиску

Каждый день изобретать,

Буду мнение без риску

О салате подавать.

Аттестация блюд, помните?

– Сначала! Сначала! – скомандовал профессор Скворлыгин и сам стал декламировать:

– Это – круг интимный, близкий.

Тише! Слышен жаркий спор:

Над какою-то сосиской

Произносят приговор.

Поросенку ставят баллы,

Рассуждая о вине,

Тычут градусник в бокалы...

«Как! Четыре – ветчине?..» —

Профессор замер на вдохе. —

И поссорились... —

Выдохнул сокрушенно... Но тут же к всеобщему восторгу снова воспрянул духом:

– Стыдитесь!

Вредно ссориться, друзья!

Благодушно веселитесь!

Скоро к вам приду и я.

Хор голосов подхватил:

– Буду новую сосиску

Каждый день изобретать,

Буду мнение без риску

О салате подавать...

И с еще большим энтузиазмом, приглашая жестами и меня к сему присоединиться:

– Буду кушать плотно, жирно,

Обленюся, как верблюд,

И засну навеки мирно

Между двух изящных...

– Блюд, – промямлил я, принужденный отгадать рифму.

Смех. Аплодисменты. Звон бокалов. Мы выпили за Петербургское общество гастрономов, так удачно воспетое Некрасовым в поэме «Современники».

Закусывали. Сие исполнялось без шума. Библиофилы поглядывали на меня заговорщицки, словно ждали от меня каких-то ответных слов, быть может, поступка. Я молчал.

– Ну так, Олег Николаевич, ответьте мне, наконец, – не выдержала Зоя Константиновна, – почему же Некрасов, певец народного горя, с радостью посещал заседания Петербургского общества гастрономов?

Я продолжал молчать.

– Там все есть, в книжке, – подсказал мне Долмат Фомич, – в примечаниях. Помните, я вам книжку дал.

– Потому что, – за меня ответствовал до сих пор молчавший библиофил (то был казначей), – потому что, по словам Михайловского, там, цитирую, «можно, во-первых, действительно вкусно поесть; во-вторых, литератору нужно знать... и, в-третьих, это один из способов поддержать знакомство с разными нужными людьми». Так сам Некрасов говорил Михайловскому.

– Вам это ничего не напоминает? – спросила Зоя Константиновна.

– Напоминает.

– Что?

– Вас.

Не просто тишина воцарилась, но безмолвие. Вилки и ножи легли на тарелки.

– Ибо? – встал из-за стола Долмат Фомич.

– Ибо, – вырвалось из меня, – ибо вы и есть гастрономы!

Тут все встали. Стоя, мне аплодировали. Я тоже встал. Каждый подошел ко мне, обнял меня и поцеловал три раза. Каждый сказал: «Поздравляю».

А Зоя Константиновна сказала:

– Вы все поняли сами.

– Да, – произнес торжественно Долмат Фомич. – Мы и есть гастрономы. Мы Общество гастрономов. Это не значит, что мы не библиофилы, о нет. Мы все как один библиофилы. Но прежде всего мы Общество гастрономов. Это наша маленькая тайна, и вы с нами.

– А вот и салат, – объявил профессор Скворлыгин.

Из кухни везли салат на сервировочной тележке. С мадерой. Тот самый, рецепт которого я сдул с «Кулинарии» Всеволода Ивановича.

– Салат цикорий в соусе с мадерой! Ваша идея, воплощенная в жизнь!

Мне завязали глаза. Ударили по плечу половником.

А где Юлия, думал я, ведь ее опять не было. Я опять ее потерял.

Глава седьмая

ПОСЕТИТЕЛЬ ОБЕДОВ

1Итак, был октябрь. Похолодало. У выхода из метро еще продавались грибы. Прошли белые, красные, сыроежки прошли. Шли зеленухи. Власти попугивали радиацией, но торговцев грибами не трогали – это называлось поощрением частного предпринимательства. Разложенные по кучкам на газетах реформаторского направления (иные в киоски не поступали) зеленухи смущали народ своей подозрительной зеленоватостью. Народ переставал улыбаться. Народ охватила угрюмость. Общность ощущений испытывалась в очередях – всем ясно стало: стало как-то не так. Не так хорошо, как ждали некоторые оптимисты, хотя и не так плохо еще, как если бы хуже некуда. Хуже было куда. И главное – когда. Скоро. Завтра. Послезавтра. В ближайшие дни. Будет зима голодной. Будет зима холодной. Сушите грибы.

Все возмущались талонами. Основной вопрос переходного времени звучал теперь до предела афористично: где отоварить талоны? Негодовали: почему нет сахара, если продлили на октябрь сентябрьские? Почему нет яиц, если обещан десяток на первый резервный? И нет колбасы, и нет, роптали, муки высшего сорта!

И вот совсем уж дурное предзнаменование. В октябре по булочным города прокатилась первая волна хлебного бума.

Люди думали не о том. Надо было думать о праздниках.

Общественность вспоминала о датах. 170-летие со дня рождения готовились отметить – Ф.М.Достоевского. 100 лет со дня смерти уже отметили – И.А.Гончарова. Не забыли и другую памятную дату – 100 дней президентства Бориса Николаевича Ельцина. Юбилей этот ознаменовался благотворительным концертом во Дворце Съездов – «Деятели культуры, искусства и предприниматели – возрождению России».

6 октября – День Конституции СССР, хотя никакого СССР фактически уже не было, тоже оставили по старой привычке днем нерабочим.

А вот 7 ноября решено как праздник переосмыслить – по крайней мере на берегах Невы. Не в память о революции, но в честь возвращения ее колыбели исторического имени придут бывшие ленинградцы в этот день на Дворцовую площадь. А имя празднику – «Виват, Санкт-Петербург!».

Вообще, мэр города Собчак, надо отдать ему должное, продолжал всех удивлять своей изобретательностью. В октябре стало известно о решимости петербургского мэра положить предел уничтожению памятников Ленину на одной шестой части суши. Первыми об этом узнали французы. Именно им признался Собчак, что уже «обратился к президентам советских республик, чтобы они направляли снятые статуи в Петербург, где мы устроим пантеон вождя революции». «Представляете, – передают слова тогдашнего мэра, – тысяча статуй в одном месте. Это будет замечательно».

По какой-то причине проект оказался неосуществленным.

В октябре открыли на Петровской набережной мемориальный знак Альфреду Нобелю. Открылся первый валютный магазин в Гостином Дворе. Молодой аспирант из Нигерии открыл на Невском, 82, казино с жизнеутверждающим названием «Счастливый выстрел».

В российско-нигерийском казино

сыграть в рулетку, в карты, в домино,

в пятнашки, в жмурки, в прятки – все равно.

Сочинил, проходя мимо. Сам на себя удивился. Хотел дальше придумать – не придумалось. Отроду стихов не писал.

2– Ну что, – сказала Екатерина Львовна, – будь умницей. Дверь никому не открывай. Если позвонят, спрашивай кто.

И ушла в сопровождении своего майора – тот нес чемодан.

Я уже переставал чему-либо удивляться. Екатерина Львовна будто бы уплывала в круиз. На 26 дней. По Средиземному морю.

Она долго мялась, не говорила куда – и вдруг раскололась.

Хорошо. Я-то лично подумал, что это невинная мистификация, – за день до того она еще торговала на Сенной бутербродами.

Несомненно, в жизни Екатерины Львовны произошло что-то существенное, что-то такое, что она пыталась до времени от меня скрыть, словно боялась, что я все испорчу. Перед отъездом избегала разговоров со мной. Мало интересуясь ее личной жизнью, я находился при убеждении, что Екатерина Львовна отчаливает к майору под Лугу.

Грех жаловаться, она не только оставляла меня за хозяина в своей квартире, но и так себя вела, как если бы была в чем-то передо мной виновата.

Возможно, она догадывалась, что я ей не верю, даже скорее всего, но чему я не верю, наверняка не догадывалась, и почему – тоже. Вот, думал я, голубь они да голубка, и умилялся их сказочке, придуманной вроде как для меня, в то время как саму Екатерину Львовну больше всего тревожила степень моей причастности к ее предприятию, отнюдь не сказочному, и как бы я чего лишнего не спросил, ну например: а с какой все-таки стати?.. или: а на какие шиши?.. Уже потом, лежа по привычке на антресолях, вспомнил, как она намекала на свою финансовую состоятельность, – мол, могу билет куда угодно купить, мол, я подзаработала.

Майор пожимал мне руку в дверях и, не выдержав, брякнул:

– Во скорость! За три дня паспорт и все визы оформили!

Растрогал. Право, растрогал. «Ну а как же...» – помню, подумал.

Фома неверящий.

3Когда запрещаешь себе думать об однажды очаровавшей тебя женщине, чем заполняется голова? Вот именно – всяким. О молодой жене Долмата Фомича я старался забыть. Как бы не так!.. Изгоняя из сердца Юлию, я уже потому не мог позабыть ее, что она в самом деле куда-то запропастилась. И хотя с Долматом Фомичем мы встречались теперь едва ли не ежевечерне – на всевозможных гастрономических мероприятиях, – про Юлию я не расспрашивал. Я просто ел. Ел, как неофит – страстно, неистово, словно в самом деле хотел заглушить, нет, заесть память о ней!

А ведь я не обжора. Более того, к еде я нетребователен. Еда тут вообще не главное. Если бы я оказался в обществе вязальщиков авосек, я с той же безоглядностью предавался бы и этому душеспасительному занятию; или бы (для сравнения) морил себя запросто голодом, очутись в кругу профессиональных голодальщиков.

Последнее время я, что называется, плыл по течению. А мог бы и не фигурально – в натуре – по Средиземному морю. Я заметил, что некоторые гастрономы ко мне как-то странно присматриваются. Вниманием, надо сказать, я тогда не был обижен и, в общем-то, не находил причин не замечать хорошего ко мне отношения.

Как-то профессор Скворлыгин отводит меня в сторону и спрашивает о судьбе лотерейного билета, неужели я его потерял? Я сказал, что презентовал хозяйке квартиры. «Что вы сделали! – ужаснулся профессор Скворлыгин. – Это был ваш билет! Ваш выигрышный билет!» На том и кончился разговор, а я, как это ни забавно, еще долго не мог сообразить, о каком таком выигрыше беспокоится профессор, или, точнее, проигрыше – моем! – средиземноморский лайнер с Екатериной Львовной на борту как-то не приходил в голову.

Хотя с другой стороны, чем она хуже меня? Екатерина Львовна хоть готовить умела. А я? Но что – я. Я – как другие; в том-то и странность, что среди даже истовых гастрономов практикующих было немного. В основном членствовали ценители. И во мне был тоже признан ценитель.

Так что раблезианских излишеств не было. Все происходило пристойно. Уже сами места встреч говорят за себя. Наши элитарные вечера (они назывались ужинами-конференциями) устраивались то в Доме журналистов, то в Доме архитекторов, то на частных квартирах уважаемых лиц. Когда-нибудь об этих собраниях напишут воспоминания, и, несомненно, прелюбопытнейшие, но мне сейчас недосуг. К тому же, связанный словом, я не вправе упоминать о некоторых колоритных деталях, без которых повествование многое потеряет.

Другое дело – обеды.

4Как член Общества гастрономов я стал пользоваться привилегией. Мне выдали пачку бесплатных талонов на комплексные обеды в Доме писателей. С двенадцати до трех я мог удовлетворять свою физиологическую потребность в еде по индивидуальному плану, то есть не утруждая себя дружеским общением с товарищами по ассоциации. Впрочем, и здесь было с кем пообщаться, в этом небольшом сумрачном зале с таинственным витражом и дубовыми стенами. Здесь питались писатели. Правда, обедали далеко не все; ели лишь состоятельные, а менее состоятельные больше пили, чем ели; водка в те дни становилась дешевле закуски, и шло классовое размежевание. Не знаю, что связывало гастрономов с руководством Дома писателей, но, как член Общества, я получил талоны с печатью писательского правления, точно такие же, как работники Дома и лишь некоторые особо привилегированные литераторы. Причем, кроме меня, среди расплачивающихся талонами больше не было ни одного гастронома, по крайней мере явного, не тайного и мне, значит, не известного. Позже я узнал, что все мы были распределены по разным престижным заведениям вроде этого, где каждому предоставлялась возможность вне плановых собраний утолять возникающий аппетит в дежурном порядке.

Помню, в начале мне было ужасно неловко съедать дармовой обед (писатели-то в большинстве своем платили наличными...), ведь я по природе своей все-таки человек достаточно совестливый (и не писатель), но в том-то и прелесть этого кабака – напомню, сами писатели называли кабак «кабаком», – в том-то и прелесть, что, побывав тут два-три раза, новичок переставал быть чужаком и принимался завсегдатаями уже как в доску свой, тем более если он обнаруживал склонность к употреблениям. Долмат Фомич, который весьма ревниво относился к моим посторонним знакомствам и который почему-то недолюбливал, не сказать, презирал современных писателей (во всяком случае здешних), пожалуй, недооценил мою общительность. Иначе бы он похлопотал о моем перераспределении в другой буфетосодержащий клуб, да хотя бы к тем же архитекторам или композиторам. Но откуда было знать Долмату Фомичу, например, что я умею играть в бильярд?

Так вот, первым сочинителем, с которым мне довелось познакомиться, был поэт Геннадий Григорьев. Ужасный, по общему мнению, талант и невозможный, по моим наблюдениям, пьяница. Это тот самый Геннадий Григорьев, который, помнится, напугал библиофилов (тогда еще библиофилов) после моего первого посещения их собрания. Теперь он был настроен поблагодушнее в силу тяжело переживаемой абстиненции. Я доедал голубец, Григорьев ко мне подсел и прочитал экспромт – эпиграмму на какого-то литератора, чья фамилия сопрягалась не без остроумия с названием кавказского блюда (потому и запомнилось, что я во всем был готов подозревать тайное гастрономство). Но фамилия литератора мне ни о чем не говорила. Пораженный моей неосведомленностью поэт Геннадий Григорьев пожаловался на непонимание бывших жен, а поскольку молитвами Долмата Фомича я был в общем-то платежеспособен, то и уговаривать себя не стал заставлять, мы выпили и сразу перешли на «ты» без всяких брудершафтов. Гена поведал мне о сложном положении в Союзе писателей. Оказалось, что местное отделение распалось на пять или шесть союзов (на самом деле их тогда было не так еще много) и что теперь они борются друг с другом за право владения домом и выгодный раздел имущества. И что такова судьба всех обществ, союзов и трудовых коллективов, потому что велик бардак, но мы победим, ибо уже победили, а Гена был в душе анархистом, романтиком. Он носил рваную рубашку, не причесывался и не умывался. И не застегивался. Я узнал потом, что многие боялись приходить в ресторан, «потому что там Григорьев». Дебоширство, что характерно, приносило ему популярность. О том, как Григорьев пришел на секцию поэзии в противогазе, местная писательская газета отрапортовала незамедлительно. Говорят, он сидел напротив председательствующего и оскорблял собравшихся своим неуместным мычанием. В единый Союз его так и не приняли, он был уже принят после распада, боюсь ошибиться, в какой именно – не то в Санкт-Петербургский союз писателей, не то во враждебный тому Союз писателей Санкт-Петербурга. А в тот еще, значит, единый союз прием был отложен – зачем, мол, наклеил на лоб М.С.Горбачеву (генсеку еще) бумажный рубль один? – а висел Горбачев безобидно в кабинете парткома еще, а так называемые демократы еще не решили, целесообразно ли выходить им – уже – из партии коммунистов.

Тогда же в газетах напечатали балладу Геннадия Григорьева о доблестных подвигах одного чрезвычайно активного политика, многими поддерживаемого тогда, особенно лучшей частью интеллигенции, для которой баллада Григорьева чуть было не стала, говорят, партийным гимном, так она всем понравилась. И надо так было сложиться истории, что этот политик стал вдруг первым президентом России и на первых порах своего первого президентства очень полюбил принимать у себя в Кремле представителей той самой интеллигенции, а Гену Григорьева не принял ни разу. Представители интеллигенции, по крайней мере лучшей ее части в лице непьющих петербургских писателей, полюбили со своей стороны ездить в Кремль и жаловаться на худшую часть, а потом рассказывать по радио о специфике кухни президента России. Григорьев оставался здесь, в кабаке. Единственной его привилегией были бесплатные талоны на комплексные обеды, которыми он обеспечивался в демократической и правдолюбивой газете «Литератор» как постоянный и заслуженный автор. Я видел, что он с талонами, а он видел, что я. Официантка Лариса не задает лишних вопросов, мы – тоже. Талоны нас сближают.

Обидно, я сбиваюсь на мемуары. Еще обиднее, что все это к сюжету повествования не имеет ни малейшего отношения. Но люди какие!.. Какие характеры!..

Другой легендой писательского кабака был, конечно, Евгений Васильевич Кутузов, человек большого, как принято говорить в таких случаях, общественного темперамента. Он готовился встретить свое шестидесятилетие, но солидный возраст не мешал ему держать планку бузотера «почище Григорьева». Пил он с надрывом, часто буяня. И вместе с тем писатели, полагавшие себя не настолько лояльными новому курсу правительства, чтобы рукоплескать ему, признавали именно Кутузова своим харизматическим лидером.

Рассказывают, политические взгляды Кутузова едва не стоили ему жизни. Случилось это в августе, сразу же после того окаянного путча. Я лежал в больнице, ушибленный самоваром и равнодушный к политике, а по стране катилась волна собраний. Победители требовали крови, иногда буквально. Вот и здесь тоже приключилось собрание – в Белом зале. Партия победивших (победивших писателей) устами своего председателя сурово осуждала «местных гэкачепистов», главным из которых объявлялся Евгений Васильевич Кутузов, – народ должен знать врагов демократии! Ну что ж, настоящее ГКЧП уже арестовано, общая молва предрекает ему высшую меру, государственные деятели один за другим вешаются, стреляются, вываливаются из окон, закрываются целые институты, и призыв «раздавить гадину», услышанный на местах, похоже, правильно понят. Кутузов, которому довелось посидеть при Брежневе и получить при Ельцине удостоверение незаконно репрессированного, слушает политические обвинения в свой адрес. Можно представить. Я представляю. Ох уж эти писатели!.. Особенно если учесть, что все тут знают друг друга десятки лет и с кем только не пито... А вот, представляю, и самый главный писатель (главный – по должности), он же депутат, то есть представитель реальной и законной власти, жаждущей самоутверждения. Он информирует собрание об учреждении особой комиссии по расследованию обстоятельств попытки государственного переворота. От ответственности никто не уйдет. А направлять информацию можно по адресу... Тут, говорят, по залу будто бы холодок пробежал. Поэтесса – не знаю совсем поэтесс, но уж если на то, Ирина, говорят, Малярова – одна она только и подошла к микрофону и что-то вроде сказала: «Ребята. Очнитесь. Это же 37-й».

Между тем Евгений Васильевич уже дома. Он принял на грудь. И еще примет – смертельную дозу. Он звонит ученикам. Прощается. (От одного из них все это и слышано.) Друзья напуганы. Надо спасать. Срываются с мест и спешат к Кутузову. Евгений Васильевич выпил залпом бутылку водки и лег умирать на кровать. Дверь оставил открытой.

Русский человек, он все выдержит. Водка с горем пополам усвоилась. Попытка суицида не удалась. Что до комиссий, то уже в сентябре они захлебнулись доносами. В октябре все спускалось на тормозах.

– Надо жить там, где умер! – выкрикивает Кутузов выстраданный афоризм и бьет кулаком по столу. Рюмки взлетают в воздух. Все вздрагивают.

Но кто же это такой – даже глазом не моргнул? Взгляд окостенел, сам сидит неподвижно... Это Владимир Рекшан, младший товарищ Евгения Васильевича по цеху прозаиков. «Дедушка ленинградского рока», «бывший профессиональный спортсмен» и будущий, к слову сказать, профессиональный трезвенник. Вот, вот! К слову, о будущем: справедливость заставляет меня шагнуть далеко вперед – за рамки повествования. Рекшан – человек чрезвычайно открытый, все, что он делает, делает публично. Когда года через два-три он публично откажется пить (не публично пить, а публично откажется!..) и по международным каналам анонимных алкоголиков как бывший алкоголик будет приглашен в Америку с лекциями о вреде пьянства, а потом, по возвращении домой, начнет выступать по радио с американскими впечатлениями, найдется недоброжелатель, который оклевещет Рекшана. Имя ему Николай Коняев. В 94-м он заявит печатно, что не был-де никогда Рекшан алкоголиком. Спортсменом был, музыкантом был, алкоголиком – не был. Да, пил, но не как алкоголик, а просто. То есть, по логике недоброжелателя, съездил в Америку на халяву. А это неправда. Для того и говорю, чтобы опровергнуть неправду. Осенью 91-го я не раз лицезрел Рекшана в писательском кабаке и хочу засвидетельствовать: алкоголиком он был!

А с Николаем Михайловичем Коняевым я несколько раз играл в бильярд. Николай Михайлович оказался незаурядным бильярдистом. Он пользовался персональным кием, сборным-разборным, который приносил из дома в чехле и всегда уносил обратно. Не знаю, что за Страдивари смастерил для него такую великолепную штуку, немудрено, что Коняев часто выигрывал. Играли мы скромно – на сто грамм, и меня всегда поражало, как сосредоточенно, несмотря на победы, трезвел Коняев за бильярдом. Мои же успехи действовали на меня, увы, опьяняюще. К тому же казенные кии, находившиеся на писательском балансе, оставляли желать много лучшего.

Иногда в бильярдную заходили другие литераторы. Тот же Евгений Васильевич или Рекшан... Помню такого – Сергей Носов, который не мог попасть по шару. Когда мы с ним познакомились, он первым делом попросил не путать с другим Сергеем Носовым, потому что их два и оба пишут. Мне объяснили потом, что их на самом деле четыре, если не пять, но я не читал ни одного, а потому так и не знаю, который же был тот.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?