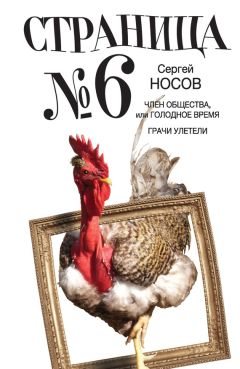

Читать книгу "Страница номер шесть (сборник)"

Автор книги: Сергей Носов

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

В тот раз бутерброды появились раньше обычного – около десяти – самый ранний по времени намек на закуску. У приятеля моего какао еще не купили, но лично мои дела обстояли блестяще: я отдал иностранцу всю серию «Древняя Русь», 24 значка, включая герб города Нарвы. Наш угол, сгруппировавшись, позволил себе немного расслабиться. Почему-то разговор зашел обо мне, меня убеждали не делать глупостей.

– Не вздумай судиться, – выслушивал я увещевания, – только силы потратишь зря. Что потеряно – не вернуть.

– Это гиблое дело, – поддакивал мой неплатежеспособный приятель, подавая стакан. – Что угодно, только не суд.

– Надо было дверные ручки снять обязательно. Неужели не знал?

Все жалели пропавшие ручки.

– И шпингалеты.

Не из бронзы ли были мои шпингалеты на окнах, попытался я вспомнить. Навряд ли. Что меня они обсуждают, мне это, однако не нравилось.

– И вторую, как миленький, тоже отдашь. Будь уверен, закон на их стороне. По закону теперь, если собака породистая, с родословной, с медалями, ей отдельная комната полагается.

Я не верил, не мог я поверить.

Вспомнил сон про Эльвиру.

– К топору!

Гадкий сон, тем более гадкий, что никогда до сих пор – даже во сне – за мной кровожадности не замечалось. А приснилось, что хочу зарубить топором их Эльвиру. Туристским топориком. И что будто в этом вопрос всей моей жизни: дерьмо я, вопрос, или все ж не дерьмо? дерьмо или нет? (не к деньгам ли приснилось?) чтоб топориком тюкнуть?.. И что будто Эльвира, с одной стороны – воплощение зла, исчадие ада, но, с другой стороны, должен я преступить, ибо есть тут порог, ибо в целом к собакам отношусь я нормально, без ненависти, хорошо. И долго терзаюсь. Истерзавшись, пробуя лезвие пальцем, решаюсь я: да! Да, готов! Я готов! Да, да! Да. Вдруг – звонок. Долгий-долгий. Эльвира с прогулки пришла. От звонка и проснулся. Был мнимый звонок.

Этот сон, когда вспомнился, на меня очень сильно подействовал. Что-то было в том сне издевательское, пародийное. Надо мной словно кто-то решил подшутить. Я ж не полный кретин. Я же вижу.

Вижу: подходит старушка к приятелю моему:

– Милый, дай понюхать какао. Все равно не купить, дай понюхать только... Разреши.

Разрешает. Банку открыл. (И все наяву.)

– Ой. Спасибо, как пахнет!.. Словно молодость вспомнила... Пахнет-то как!.. Нам такое в войну присылали...

– Знаешь, мать, – произносит приятель, а голос дрожит, – я бы дал тебе, мать, но не дам, я пойду, мать, отправлю отцу в Ростов-на-Дону.

И уходит, не попрощавшись – растрогался. А я остаюсь. Но потом я оставил стакан и оставил компанию тоже.

Я пошел бродить по Садовой. Не знаю что, но что-то нехорошее со мной начиналось, я не хотел нехорошего, и, чтобы было все хорошо в моем представлении, я представил себе, я представил в себе ощущение бодрости будто бы мысли. И послышалась гамма, простая, будто я наступаю на клавиши, так вот иду... Если это пародия, – упрямо и бодро рассуждал я о том ничтожнейшем сне, – как посмел я во сне не суметь разглядеть ее, не заметить грубой издевки, воспринять все всерьез? А с другой стороны, если я, если именно я, сам себя так сподобился выразить, почему я позволил себе над собою так издеваться? Мстить кому бы то ни было (убеждал я себя), а тем более невинной собаке, у меня и в мыслях быть не могло. Этот сон мне приснился несправедливо.

Так рассуждая, я нечаянно оказался на набережной реки Фонтанки, стоило мне взглянуть себе под ноги, как стало понятно происхождение сна. Вот я что вспомнил. Вчера... да, вчера, как и сегодня, я шел вдоль... в до-ре-ми-фа-соль... вдоль Фонтанки, ля-си, точно так же ступал – осторожно, – потому что иначе ступать здесь нельзя, невозможно: на каждом шагу – я ничуть не преувеличиваю – буквально на каждом – лежат экскременты собачьи... Вот и разгадка. От загаженного тротуара мысль моя вчера невольно обратилась к Эльвире, я недобрым словом вспомнил ее, ну а дальше, что касается сна, это дело уже сновидческих механизмов. Но и это не все. Мне навстречу вчера шел худой гражданин, судя по поступи, озабоченный тем же (я вспомнил). Без труда догадавшись, о чем я думаю, он обратился ко мне с короткой речью:

– Народ безмолвствует, а воры воруют. Дерьмо лежит прямо на улице. Владельцы собак перестали убирать за своими собаками. Грядут тяжелые испытания. Курс рубля падает. Власть гниет. Разваливается производство. Большинство писателей – бездари. Помните, что я вам сказал. Я знаю. Я сам депутат. Моя фамилия Скоторезов.

– Скоторезов, – повторил я вслед уходящему.

Он же, повернувший на мост и напряженно запоминаемый мною, высокий, худой, но вынужденно смотрящий себе под ноги, неожиданно уподобился гвоздю с помятой шляпкой, таким и запомнился – вбитым на границе двух административных районов Санкт-Петербурга – Ленинского и Октябрьского – в деревянный мост по имени Госткин мост, на котором курить запрещается согласно табличке. И хотя собака – далеко не скотина, выше, чем скотина (и больше чем скотина, друг человека), человек с резкой фамилией Скоторезов и с резвым скоторезовским темпераментом врезался в память мою и осел в подсознании, чтобы в должный час подпитать мой сон прихотливым пафосом собакоборчества. Мысль моя в тот день, я заметил (если это был тот день, о котором я говорю), начала пробуксовывать. Я ж ее не убил, а всего лишь хотел убить, думал я. Гвоздь торчал из моста, а я уходил – уходил по направлению к дому. Кто – кого? – думал я, ни о ком конкретно не думая. Ощущение «что-то не так», иногда внезапно разливающееся по телу (как если бы с горки да вниз, когда горки, казалось бы, быть не должно), через шаг-другой затухало, уступая тяжелой сосредоточенности на деталях внешнего мира: водосточной трубе, крышке люка, трещинах на тротуаре. Тупое удовлетворение точностью наблюдений – дисциплинирующее. Вот, наблюдал я, сосредотачиваясь, пропали из города воробьи, их более не подкармливают старожилы. Вот, наблюдал, беременных нет больше совсем, никто не рожает. Зато много бубнящих. В самом деле, отчего так много встречается бубнящих? Каждый третий встречный бубнит. Идет и бубнит. Он бубнит. Мы бубним. Мне бубнится. Я заставил себя не бубнить и сразу же оказался на лестнице – около подоконника. На подоконнике лежали окурки. Здесь курят пацаны. Пол-литровая банка окурков стоит на Сенной три рубля. Даже крыша когда у тебя поедет, пробубнило во мне, не пойдешь продавать на Сенную окурки. Поехали, поехали, цеплялось слово за слово, поехали в Еристань. Окурки сортировались. Покрупнее откладывались мною в сторону. Потом то ли шел, то ли плыл, то ли лежал – то и было: лежал. А не эпилепсия ли это? – спросил государь и схватил меня за ногу. Вскрикнув, я проснулся.

Екатерина Львовна трясла мою ногу с остервенением.

– Вставай, вставай, к телефону!

У Екатерины Львовны нет телефона – обстоятельство, которому не успел удивиться.

– Осторожно, тебе говорят... ой, какой ты... смотри, – она помогала спуститься по лестнице мне, – упадешь, костей не соберем. Аккуратней.

– Который час? – спросил я, спустившись в кухню.

– Откуда ж мне знать? Мы ж с тобой часы наши... тю-тю...

Мне показалась, что она шутит, этого быть не могло... чтобы тю-тю.

И мои тоже – тю-тю?

И ее тоже – тю-тю?

Тю-тю.

Мы пришли к соседке – на этаж ниже. Я никогда не был в этой квартире. Прихожая. Круглый столик. Тю-тю. Трубка снята и ждет меня лежа. Соседка спряталась от меня, мне так показалось. Это она исполняла гаммы, у нее пианино. Проснись! – дал я команду себе и взял трубку.

– Алле.

– Здравствуйте, – послышалось в трубке, – здравствуйте, Олег Николаевич.

Я с ней поздоровался:

– Здравствуйте. (...с трубкой.)

– Хорошо? Хорошо ли здравствуете? Как здоровье ваше? (Тю-тю?)

– Хорошо, – отвечаю, – спасибо, хорошее.

– Это вас Долмат Фомич беспокоит. Помните, мы в троллейбусе ехали?.. У меня еще книга ваша осталась?

– Книга?.. Моя?

– Ваш экземпляр... Мне Аглая Петровна про вас рассказала, как найти. Через Аглаю Петровну и Надежду Евстигнеевну.

– Какую Евстигнеевну?

– Через Надежду Евстигнеевну, которая в вашей квартире живет. Вместе с Валерием Игнатьевичем. Они телефон подсказали.

– Как же, как же... я понял.

– Олег Николаевич, дорогой, у меня радостная новость для вас. Сюрприз. Я писал вам в больницу, вы помните?

– Да, спасибо, был тронут... и этот... как его... киви...

– Экзотический фрукт...

– Да, спасибо, я получил...

– Ну так слушайте...

– Да...

– Олег Николаевич?..

– Да...

– Вы приняты в наше Общество!

– Да?..

– Общество друзей книги!

Что же мне оставалось, как опять «да» не спросить.

Я и спросил:

– Да?

– Да, Олег Николаевич! Поздравляю вас! Состоялся Совет, и ни одного голоса против! Все – за! Редчайший случай!.. С вас даже не требуется формального заявления, моей рекомендации оказалось достаточно. Так что примите мои искренние поздравления, Олег Николаевич.

– Спасибо, – отвечаю растерянно.

Долмат Фомич забеспокоился:

– Ну что вы, что вы, это я вас благодарить должен!.. Такую книгу мне одолжили!.. С печатью... С печатью такой замечательной!.. Не сомневайтесь, Олег Николаевич, я все переснял, зарегистрировал... Спасибо вам... большое спасибо...

Тут я вдруг ощутил необходимость самому членораздельно высказаться и вроде того залепетал, что рад, что не меньше моего Долмат Фомич тоже рад и что оказался ему чем-то полезен, – а сам думаю: на кой леший мне Общество это?

– Олег Николаевич, – между тем продолжал Долмат Фомич, – завтра у нас очередное заседание состоится. Очень вас прошу прийти. Заодно и книгу верну. Приходите, не пожалеете, доклад будет интересный. И еще кое-что.

– Но... простите... мне как-то неловко в некотором смысле... знаете, такое ощущение, что я злоупотребляю вашим доверием...

– Только этого не надо. Завтра в семь вечера в Доме писателей на Шпалерной. Знаете дворец Шереметева?

– Так вы писатели, значит?

Долмат Фомич словно даже обиделся.

– Ни в коем случае. К писателям никакого отношения не имеем. Просто мы помещение там арендуем, Дубовую гостиную – раз в неделю. Запомните, мы – Общество друзей книги. Общество друзей книги. Повторите, пожалуйста, – попросил Долмат Фомич неожиданно.

– Общество друзей книги, – произнес я нерешительно.

– До завтра. Жму руку.

– Жму руку, – повторил я опять и как будто в самом деле пожал руку своему собеседнику.

– Что с тобой? – спросила меня Екатерина Львовна, когда я положил трубку. – Побледнел как покойник.

– Ничего, ничего, все в порядке.

Когда я поднимался наверх, меня заметно пошатывало. Тю-тю.

Глава третья

ДРУЗЬЯ КНИГИ

1Иначе Дом назывался Дворцом – Дворцом Шереметева. Хотя, говорят, он не был дворцом в силу какого-то формального правила: будто бы никто из царской семьи не ночевал в этих стенах...

В этих стенах, по мнению некоторых, бродят по ночам привидения. Речь не о них. О живых.

Там я познакомился с живыми писателями, но сначала как раз не с писателями, а, наоборот, с читателями, дотошными и ретивыми, впрочем, в силу своей необъяснимой ревнивости не признающими тех живых, с которыми, говорю, я потом познакомился, классиками или хотя бы не классиками.

Только сразу хочу подчеркнуть, к поджогу Дома писателей я не имею ни малейшего отношения. Дом сгорел через три года после описываемых событий.

Нет – не о себе; но будь он хоть трижды провидцем, никто из обитателей Дома не смог бы в ту осень даже вообразить подобного: великолепный особняк с дворцовыми гостиными, роскошной библиотекой, величественным актовым залом превращается, объятый пламенем, в жуткий кирпичный футляр, который потом вообще заколотят на годы...

Соблазн оживить повествование описанием грандиозного пожара, исполненного невероятной символики, по правде говоря, имеет присутствовать (и есть что сказать, главное), но оставим эту тему в покое. Это другая история.

Итак, первым в Доме писателей я встретил вахтера. Точнее, вахтер встретил меня. Он встретил меня решительным возгласом:

– Пропуск!

Нет, не «пропуск»:

– Билет!

То есть членский билет писательского Союза.

Понятно, я, посторонний, был без билета.

– Куда?!

Я сказал, что в Дубовую...

– К кому?! – был краток вахтер.

Не будучи уверенным, что он знает Долмата Фомича, все-таки опять же не писателя, а даже наоборот, как я уже отметил, читателя, я, было, взялся объяснить вахтеру, что там, в Дубовой, заседает некое общество, если я, конечно, правильно понял... которое...

– Я знаю, кто заседает в Дубовой!

Ну что с таким разговаривать? Хотел повернуться и уйти. Стоило тащиться на эту Шпалерную...

И тут вахтер преобразился.

– Вижу, вижу! Что же я, голова садовая! Ай-ай-ай!.. – запричитал вахтер покаянно. – Вас же только что приняли!.. Да? Вы же член Общества библиофилов? Да? Идемте. – Он вынырнул из-за своей загородки.

Прежней спеси и след простыл. Сам повел меня, демонстрируя теперь чудеса предупредительности. В гардеробе – где было объявлено мне: «Гардероб!» (словно я никогда не видел гардероба) – он чуть не снял с меня куртку мою китайскую, и мне стоило труда изловчиться разоблачиться без его непрошеной помощи. Далее он рекомендовал: «Туалет», – потому что мы проходили мимо туалета. И сказал про статую Маяковского: «Маяковский».

Дом писателя был имени В.В.Маяковского.

Сам В.В. стоял у подножия лестницы, он был высок и надтреснут. Вахтер извинялся за качество гипса: гипс уже старенький, рыхлый, а тот бугай (я не спрашивал который) – молодой, резвый, вот в день путча злость и сорвал, отломал голову – за стихи, поди, о советском паспорте. Еле приклеили.

А поскольку смотрел Маяковский на парадный вход, по-видимому, надежно закрытый, вахтер, перехватив взгляд статуи, счел необходимым сказать мне:

– Открывается, только когда панихида гражданская... Отсюда выносят... Смертность у писателей – увы, увы...

Мы поднялись по мраморным ступеням на уровень головы Маяковского, здесь была просторная площадка, до Дубовой гостиной семь шагов каких-нибудь, и вдруг вахтер перегородил путь:

– А загадочку не хотите ли разгадать? Хорошая такая. Я всем загадываю. Живая живулечка сидит на живом стулечке, теребит живое мясцо.

Не могу объяснить, что произошло со мною, было ли это озарение или какое-то внутреннее чутье безотчетно себя проявило, но ответил я незамедлительно:

– Младенец, сосущий молоко матери.

Вахтер уставился на меня обалдело, на губах задрожала кривая улыбка, и, почтительно тронув меня за локоть, пятясь, ретировался.

2На самом деле я и не собирался входить в Дубовую гостиную. Я хотел подойти к Долмату Фомичу после. Потому и опоздал нарочно. Но пока они еще заседали, решил подождать, благо, рядом был стул, вот я и сел.

Сижу, мимо нет-нет да и пройдет писатель.

Я тогда в лицо никого не знал из писателей. Писатели и писатели. Но некоторые были приметные. Вот идет, на клюку опираясь, – бородат, волосат, а кто – кто, кто? конь в пальто! – теперь-то я точно знаю кто: живой классик, поэт... Еще примета: встретишь – к перемене погоды...

А вот двое идут: один невысокий, в строгом костюме, при галстуке, без бороды, причесанный весь и взгляд суровый, холодный, сразу и не догадаешься, что поэт, а другой, приземистый, в свитере в сером и с бородой, а лицо доброе-доброе, догадайся, что критик... друзья!

А вот седовласый, волосы назад зачесаны, военная осанка, идет уверенно – знаю кто: я его книжки еще в раннем детстве читал – «Зеленая рыбка», «Самый лучший пароход»...

Еще была серия такая – «Мои первые книжки»...

– Здравствуйте, Святослав Владимирович, – мог бы сказать, – я ваши книжки в детстве читал. Была такая серия «Мои первые книжки».

Но не сказал. Потому что не знал тогда, что он – это он (кого в детстве читал). А если б и знал, тогда что ж из этого?

Короче, я убивал время.

Некая писательница остановилась:

– Если вы в бильярдную, лучше зайти с той стороны.

Ага, есть бильярдная.

– Нет, я в Дубовую.

Она хотела сказать мне что-то про Дубовую (или про меня в свете Дубовой), но не сказала, прошла.

И тогда я приоткрыл дверь.

И когда приоткрыл дверь – лишь посмотреть, там ли сидят библиофилы, – даже растерялся – от того, что был сразу ими замечен. Все повернулись в мою сторону, словно только и ждали меня, а Долмат Фомич (я его еще и распознать не успел) объявил радостно: «Вот он! Олег Николаевич! Олег Николаевич, милости просим! Вот место свободное».

Вошел. (Все на меня глядят.) Вот место свободное. Спасибо. Сел на старинный стул с резной спинкой (тут все старинное).

Один во главе стола стоит – наверное, доклад читал. Ждет. Рядом Долмат Фомич сидит и все про меня талдычит:

– Это, прошу любить и жаловать, Олег Николаевич. Я рассказывал, вы знаете. Олег Николаевич...

Я глупо головой киваю, раскланиваюсь. Мне товарищескими улыбками отвечают.

– Да, да, – говорит Долмат Фомич докладчику, моложавому старичку с лицом аскета. – Извините. Мы слушаем. Потрясающе интересно.

– Ну так я продолжаю?

– Будьте любезны.

– На чем мы остановились?..

– На мотивах.

– Коллеги, выделим два мотива и рассмотрим их поподробнее. Первый. Бытовой мотив: тривиальное отсутствие карандаша. Второй. Конспирологический: прошу внимания, сознательное сокрытие маргиналии от глаз постороннего...

Моложавый старичок наполнил Дубовую ровновъедливым голосом профессионального обозревателя сложных тем.

Не скажу, что я сразу понял, о чем доклад. Сначала мне показалось, о криминалистике. Проблема: когда подчеркивают в книге ногтем, как определить каким – указательного пальца или мизинца? Сложный вопрос. Тут, оказывается, пять методов, у каждого метода – свой критерий... Только доклад не о криминалистике был. А вот о чем: о маргиналистике, вспомогательной книговедческой дисциплине, о существовании которой мне до того раза даже слышать не доводилось. В общем – о маргиналиях, владельческих записях на полях и вообще о книжных пометах, всяких там крестиках, галочках, вплоть до отчеркиваний ногтем, едва заметных и потому особенно интересных для исследователя. Оказывается, докладчик не один год работал в этом направлении – систематизировал, описывал, соотносил. Я потом узнал, как его звали. Профессор Скворлыгин. И был он в первую очередь палеопатологом, одним из ведущих специалистов по болезням доисторических животных и первобытных людей; а кроме того – библиофилом, страстным, неистовым, с весьма и весьма специфическим интересом. Это уже мне все объяснил Долмат Фомич сразу же после доклада, но тогда, слушая, вернее, как раз не слушая, потому что очень уж было скучно, я еще ничего не знал о многоумном профессоре. А лекция была – святых вон выноси.

Скучная была лекция. Скучали все, не только я. Долмат Фомич при всей своей заинтересованности, несомненно показной, так старательно напрягал мышцы лица, подавляя зевоту, что казалось, это челюсть его звонко щелкает, а не бильярдные шары в соседней комнате. Я начинал жалеть, что пришел, а когда докладчик приступил к Достоевскому, к его беглым записям на широких полях журнала «Ребус», январь 1880-го, да причем которых за утратой экземпляра не видел никто, а вот он, профессор Скворлыгин, с помощью вторичных данных реконструировал смело, мне просто захотелось встать и уйти. Но я не ушел никуда. Я заставил себя отвлечься. Я вслушивался в стуки шаров с еще большим вниманием. Я гадал над судьбой каждого шара за стенкой. Играли неторопливо, неспешно. Медленно обходили стол и долго прицеливались. Один бил сильно, шар, я слышал, отлетал иногда от трех бортов, другой – тихо, поаккуратнее, порасчетливее, налегая, должно быть, на средние лузы. Он-то и выигрывал, я был в этом уверен. В «американку» играли. Я был вместе с ними. Здесь меня не было.

Между тем аудитория оживилась, что-то было такое сказано, что заставило всех встрепенуться. Публика негромко переговаривалась. Многие стали выступать с места. Профессорский монолог сменился общей беседой, не так чтобы сильно непринужденной, но все-таки достаточно оживленной – дружеской и раздумчивой. Речь шла о книгах Терентьева. Фамилия эта мне ничего не говорила, но я догадался, что Терентьев был членом Общества, здесь его знали все. «Милейший Всеволод Иванович», «наш дорогой Иванович», «Иваныч», «Сева», «незабвенный»... – кто с пиететом, кто, напротив, с подчеркнутым запанибратством, как бывает, когда говорят о покойнике очень близкие люди – с ощущением, что ли, вины: ты-то, друг, дескать, все теперь понял, все теперь знаешь, это нам здешним тырк-пырк, прости, – а кто с неизбывным таким удивлением: «трудно поверить», «невозможно представить», – так вот они все и говорили об этом Терентьеве с места; и докладчик тоже говорил изменившимся голосом и лицом подобрев, оставив тон академический, всю свою лексику наукообразную – о Терентьеве, хотя больше о маргиналиях, о том, как проступает сквозь них лицо конкретного человека, в смысле, характер активного читателя, так сказать. Он если, значит, склонен к пометам, весь в них сам – в галочках на полях, крючочках, нотабене, в знаках вопросительных и восклицательных и других каких-нибудь, только ему и понятных, – подчеркнет ли он так слово или вот этак и напишет ли что где-нибудь сбоку. Замечание ли, как, допустим, Блок, оказывается, на 160-й странице третьего тома Бунина чиркнул небрежно: «Тютчев лучше писал», или как взять Пушкина – на письме Вяземскому – знаменитое, афористичное, убедительное: «Поэзия выше прозы». Или что-то вроде того. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл передан верно.

Вот две книги из личной библиотеки Всеволода Ивановича Терентьева; одна – просветительская брошюра, очень небрежно изданная, пособие по садоводству, другая – знаменитая «Кулинария», памятник советской полиграфии пятидесятых годов, едва ли не самая толстая книга, изданная в СССР массовым тиражом (помнится, СССР в тот день еще существовал худо-бедно, официально развалился он позже, через месяца три, в декабре, если не ошибаюсь...). Так вот, на страницах обеих книг можно найти, объяснил нам Скворлыгин, пометы, сделанные рукой Всеволода Ивановича Терентьева. Что до брошюры, то это исправления опечаток, причем вынесенные на поля, – докладчик заверил аудиторию, что он скрупулезно изучил текст брошюры, и, будьте уверены, нет там никаких иных опечаток сверх тех двадцати четырех, исправленных ее, брошюры, владельцем.

– Посмотрите, – говорил профессор Скворлыгин, показывая нам раскрытое на середине пособие (что-то действительно было исправлено), – это ли не аккуратность? Я сильнее скажу, это ли не педантичность, в хорошем смысле, даже еще сильнее: не фанатичность, в хорошем смысле, опять же, не это ли, без чего благоговейность Всеволода Ивановича, с которой он текст читал и чтил – любой, неважно какой! – представить себе проблематично? Это, это! По существу, он выполнил работу корректора. Сам. По внутреннему побуждению. Он даже обратился к словарю, чтобы исправить латинское слово... название... сейчас найду... сорта крыжовника... вот! Насколько я знаю, Всеволод не владел латынью.

Все были поражены.

Но еще больше привлекли внимание маргиналии в кулинарной книге. В конце своей жизни Терентьев, выясняется, находился на бескислотной диете, о чем неоспоримо свидетельствовали записи, оставленные им напротив ряда рецептов. Этакий дневник, после каждой записи дата. Библиофилы стали просить докладчика зачитать, а их было порядком, я ж со своей стороны, чтобы убить время, подсчитывал клеточки на экстравагантном пиджаке сидевшего передо мной библиофила, а потом, вновь отвлеченный бильярдом за стенкой, прислушивался, как и прежде, к щелкающим ударам.

Диетические записи долго еще обсуждались.

– Ну как? – подошел ко мне Долмат Фомич, когда лекция завершилась. Он держал книгу, обернутую черной бумагой, я не сразу догадался, что это моя, которую у меня тогда не приняли в «Букинист». – Вам понравилось выступление? Не правда ли, хорошо? – И, не дожидаясь ответа, весело аттестовал докладчика: – Энциклопедист!

В Дубовой гостиной стоял ровный кулуарный гул. Библиофилы, разбившись на кучки, предавались общению.

Похоже, Долмат Фомич был уязвлен моим равнодушием.

– Удивительный человек, – продолжал он расхваливать докладчика. – Замечательный исследователь. Голова.

Тогда-то я и услышал о палеопатологии. Я узнал, как увлечен ею профессор Скворлыгин и как увлечение палеопатологией этой самой ничуть не мешает профессору Скворлыгину заниматься еще и маргиналистикой.

– Столько знать, столько знать!.. Впрочем, – тут Долмат Фомич хитро прищурился, – у нас все интересные. Неинтересных у нас нет людей. И быть не может. Спасибо вам огромное. Возвращаю вам с благодарностью.

Протянул мне книгу мою.

– Ах да, – вспомнил я, зачем пришел (пряча книжку под мышку). – Вам она пригодилась?

– Еще как! Такая печать великолепная! «Кабинет для изучения массажа»... Круглая. В старой орфографии. И так пропечаталась... Я ведь справки навел. Был действительно Струц. Струц Ганс Федорович, и была у него действительно Школа изучения массажа и лечебной гимнастики, с кабинетом...

– Вот как, – сказал я угрюмо.

– Вашу печать я сфотографировал (ксерокс по ту пору был еще не настоль популярен...) и занес в особый реестр. Вы увидите... Я вам покажу когда-нибудь... Похвастаюсь коллекцией...

Я сказал:

– Долмат Фомич. Боюсь вас разочаровать, мне кажется, вы во мне сильно ошибаетесь. Конечно, спасибо за внимание, но ведь я здесь, честно говоря, с боку припека...

Лицо Долмата Фомича сморщилось, точно он укусил лимон или услышал невероятную пошлость.

– Только честных слов, умоляю, не надо... Сюда, пожалуйста, – отвел меня в сторону. – Я редко ошибаюсь в людях. Вы – наш. Уверяю вас, вы с нами, с нами... Вам не может здесь не понравиться. Почему вам не нравится?

– Мне нравится. Но дело в другом...

– Дело в том, – подхватил Долмат Фомич, – в том, что вы еще не освоились. Понимаю, понимаю. Осваивайтесь, я помогу. Уверяю вас. Вы скоро сами вызовитесь прочитать доклад с этой трибуны.

Никакой трибуны в Дубовой гостиной не было.

– Вы читали Монтескье «Персидские письма»?

– Нет.

– Ничего.

– Долмат Фомич, я далек от всего этого. Я уже давно не читаю книг, уж если вам хочется знать...

– Не хочется, не хочется...

– У меня Достоевский был, тридцать томов...

– Вы нездоровы, Олег Николаевич, вы еще не оправились после болезни. Не хочу вас пугать, вы бледные, исхудавшие, с огоньком в глазах болезненным... я вас первый раз не таким встретил. Не возражайте. Вам надо очень серьезно задуматься о своем здоровье и в первую очередь о питании. А в обиду мы вас никому не дадим, так и знайте!

«Так и знайте» сказано было в сторону дубовой двери, за которой играли в бильярд мои, надо полагать, недоброжелатели.

К нам подошел профессор Скворлыгин.

– Если надо лекарства, могу помочь.

– А? – акнул мне Долмат Фомич, мол, а я что говорил...

– Мне ничего не надо, – я начинал раздражаться. – Большое спасибо.

Подошел другой библиофил и, склонив голову набок, уставился на меня, улыбаясь.

– Олег Николаевич претерпевает финансовые затруднения, – неожиданно сообщил Долмат Фомич. – Он не трудоустроен.

Не успел я и рта открыть, как вновь подошедший радостно вымолвил:

– Это ерунда. Сейчас придумаем.

– У меня на кафедре есть место хранителя фондов, – сказал профессор Скворлыгин.

– А вы не занимались никогда журналистикой? – спросил тот, улыбающийся.

– Нет, Семен Семенович, – ответил за меня Долмат Фомич.

– Это ничего. Мы затеваем газету... библиофильскую... «Общий друг» называется... Почему бы вам не поучаствовать?

– Олег Николаевич, – сказал Долмат Фомич, – незаурядный стилист, я чувствую это на расстоянии.

– В таком случае, что вам ближе? «Библиография», «Новинки», «Наша коллекция», «Колонки для всех»?

– «Колонки для всех», – не моргнув глазом ответил Долмат Фомич.

– Кроссворд?

– Кроссворд? – переспросил Долмат Фомич заинтересованно.

– Какой, к черту, кроссворд? – воскликнул я.

– Тогда «Трактир», кулинарная рубрика.

И тут произошло невероятное: они мне выдали аванс. «Константин Адольфович, можно вас на минутку... Выдайте, пожалуйста, аванс молодому человеку, он будет вести у нас кулинарную рубрику...» – Константин Адольфович, как выяснилось, казначей общества, немедленно отсчитал мне две тысячи рублей – сумму на тот день весьма солидную. Я растерянно держал деньги в руке, не зная, что и сказать, а Долмат Фомич тем временем мне втолковывал:

– Работа несложная, творческая, вам понравится. Найдете цитату из классика... «Ромштекс окровавленный»... как там дальше?.. «и Страсбурга пирог нетленный»... сначала цитату приводите, а потом рецепт из кулинарной книги, как тот же ромштекс приготовить...

– Ростбиф, а не ромштекс окровавленный, – весело возразил Долмату Фомичу профессор Скворлыгин. – «И трюфли, роскошь юных лет, французской кухни лучший цвет...»

– «Меж сыром лимбургским живым и ананасом золотым», – поспешил реабилитироваться Долмат Фомич. – Иными словами, Семен Семеныч, я не сомневаюсь, что нам всем повезло: с газетой согласился сотрудничать такой большой эрудит.

– А есть ли у вас кулинарная книга? – обратился ко мне профессор Скворлыгин.

– Думаю, что нет, – быстро ответил Долмат Фомич.

– Ну тогда я дам вам экземпляр покойного Всеволода Ивановича Терентьева.

– Тот самый? – спросил Семен Семенович испуганно.

– Да, это ответственный шаг, – сказал Долмат Фомич. – Это не шутка.

– Но ведь там же записи на полях!..

– Однако, – проговорил Долмат Фомич, – Олег Николаевич достоин доверия.

– Я тоже вижу, достоин доверия, – изрек палеопатолог с какой-то возмутительно неуместной торжественностью.

– Я тоже... собственно... вижу, – поспешно согласился Семен Семенович и для пущей убедительности кивнул головой.

Теперь они обсуждали достоинства книги.

– Смотрите, какая большая, – профессор Скворлыгин любовно ее перелистывал. – Государственное издательство торговой литературы. Москва, 1955 год. Ее до сих пор называют сталинской, хотя сам Сталин уже, как вы знаете, лежал в Мавзолее два года, такая фундаментальная.

– А страниц-то, страниц-то... без малого тысяча! – зачарованно произнес Семен Семенович.

– Две с половиной тысячи столбцов! – отчеканил Долмат Фомич.

– Одних цветных иллюстраций двести листов!

– И это при тираже полмиллиона!

– А давайте-ка я вам прочитаю, что сказал академик Павлов. Эпиграф. – Профессор Скворлыгин стал читать с выражением: – «...Нормальная и полезная еда есть еда с аппетитом, еда с испытываемым наслаждением...»

– Прелесть, – умилился Долмат Фомич. – Слов нет. Прелесть.

Положить фолиант мне некуда было. Пришлось внять увещеваниям профессора и взять его старомодный портфель с металлической пластинкой «Дорогому Скворлыгину от сослуживцев».

Решили, что недели мне будет достаточно. Через неделю, сказал Долмат Фомич, ко мне придет курьер, я ему и отдам приготовленное.