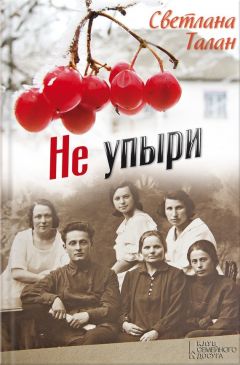

Читать книгу "Не упыри"

Автор книги: Светлана Талан

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 12+

сообщить о неприемлемом содержимом

Светлана Талан

Не упыри

Светлой памяти отца, любимой матери и всем детям войны – посвящаю.

Так никто не любил… Через тысячи лет

К нам приходит подобное чудо…

В. Сосюра

© DepositPhotos.com / Елена Истомина, liliya, обложка, 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013

© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», художественное оформление, 2013

Никакая часть данного издания не может быть скопирована или воспроизведена в любой форме без письменного разрешения издательства

Предисловие

Светлана Талан по профессии – учительница. В ее биографии соединились Сумщина и Луганщина, а в творчестве – остросоциальные мотивы (первый роман писательницы «Когда ты рядом», посвященный судьбе девушки, больной СПИДом, в 2011 г. был удостоен диплома международного литературного конкурса «Коронация слова») и жанр правдивой истории («true story»).

Предлагаемый вашему вниманию новый роман – именно такая правдивая история о жизни простой украинской женщины и ее семьи. Возможно, в нем нашли отражение семейные предания; возможно, образ Марийки – учительницы из украинской глубинки – в чем-то автобиографичен, хотя автор и ее героиня и по возрасту, и по жизненному опыту – очень разные люди.

Жизнь Марийки (далеко не первой Марии в истории украинской литературы; символичность этого имени нередко обыгрывается в произведениях отечественных авторов – достаточно вспомнить «Марию» Уласа Самчука) начинается в тяжелые для Украины времена – накануне Второй мировой войны; именно оттуда родом многие психологические травмы героев романа. В первые послевоенные годы сельская молодежь, несмотря на материальные трудности, прилагала все усилия, чтобы получить высшее образование. Для молодого поколения, возможно, окажется открытием то, через какие испытания пришлось пройти их прадедушкам и прабабушкам, не имевшим ни одежды, ни обуви и считавшим праздником посещение кинотеатра на сэкономленные копейки. Но, наперекор обстоятельствам, молодые люди влюблялись, женились, радовались жизни. Простые радости герои романа стремятся находить во всем.

Однако не стоит думать, что книга Светланы Талан не касается важнейших проблем: речь в ней идет об изменах и доверии, о бескомпромиссности и приспособленчестве, о профессиональной чести и стремлении верить в общество, якобы руководствующееся «моральным кодексом строителя коммунизма». Но в самые трудные минуты жизни Марийка обращается к церкви, ведь она – женщина, которая стремится защитить своих детей (несмотря на то, что двое из них – не родные для нее) и сохранить семью, вопреки предательству мужа. Умению понимать и прощать – вот чему учит писательница на примере своей героини.

Но что же означает восклицание, вынесенное на обложку, ведь Светлана Талан пишет вовсе не фэнтези и не «роман ужасов»? Марийка и ее муж Роман всю жизнь работают в школе, год от года теряя силы и здоровье, – и в итоге на склоне лет им доводится услышать от «спесивой и краснорожей» женщины-судьи: «Вы не дети войны, вы – упыри!» Эти слова оказываются фатальными для Романа, а последней целью в жизни Марийки становится написать книгу, чтобы доказать «спесивому и краснорожему» обывательскому миру: они, их поколение, вынужденное, как нищие, выпрашивать у государства то, что ими заслужено, вовсе не «упыри». Собственно, на противопоставлении добра и зла, человечности и жестокости, совести и бесстыдства построено это бесконечно трогательное повествование, порой несколько пафосное, порой сентиментальное, чрезмерно эмоциональное, но совершенно искреннее.

Безусловно, главными читателями романа «Не упыри» станут люди старшего поколения: те, кто в героях Светланы Талан узнают себя или своих родителей. Но и молодежи, живущей сегодня в совершенно ином мире, будет полезно познакомиться с историей тех, кого называют детьми войны, и распрощаться с иллюзиями о «сладкой жизни в СССР», которые упорно навязываются нам некоторыми политиками, родившимся уже после его распада.

Екатерина Романченко

Часть первая

Воспоминания детства

Говорят, каждому поколению выпадают свои испытания. Наше поколение сейчас называют детьми войны. И не только потому, что на нашу долю выпали ужасы военного времени. Мы пережили вдобавок испытания голодом и бедностью. С раннего детства мы не понаслышке знали, что такое тяжкий труд. Дети войны – особенные люди. Об этом я могу судить по собственной жизни.

Родилась я в живописном селе на Полесье, каких немало в Украине. Наша хатка стояла на пригорке. Она была маленькой и старой. Из-за своего преклонного возраста хатка покосилась и вросла в землю. У крыльца росла старая груша-дичка с толстенным стволом и густыми раскидистыми ветвями. Летом ее тень закрывала от солнца лавку и стол, которые смастерил отец. Весной хатку, стоявшую в грустной задумчивости, окружал буйный цвет вишен, слив, яблонь и сирени. Когда дыхание свежего весеннего ветра легко касалось деревьев, белые лепестки метелью осыпались на соломенную стреху. Тогда наша хатка переставала казаться такой грустной. И уже веселее тянулась своей покосившейся трубой туда, где жаворонок прял в небе золотую нить своей песни. А еще возле хаты и у плетня мать всегда сажала цветы. Больше всего мне нравились неприхотливые, но гордые мальвы. Эти цветы радовали глаз все лето. К тому же они были разные: и светло-розовые, и белые, и ярко-красные. Красивые и практичные – из цветков мальвы можно было сделать симпатичную куклу. Сорвешь розовый – и вот тебе нарядная принцесса в розовом платьице, возьмешь красный – готова подружка принцессы!

Через огород тянулась узенькая тропинка, поросшая мягким спорышем. По утрам трава покрывалась росой и становилась похожей на прохладный упругий коврик. Если пробежать этой узкой росистой стежкой через сад и огород, то окажешься у самого берега небольшой тихой речушки. Сюда мы ходили по утрам умываться. Мыла не было, зато у берега росла травка с беленькими цветочками, которую мы так и называли – мыло. Если ее как следует размять, она начинала мылиться. Бежишь утром к речке, над которой висит седой туман, – роса обжигает босые ноги, аж дух захватывает. Плеснешь в лицо холодной воды – куда и сон делся! Зато сразу чувствуешь и бодрость, и прилив сил.

До самого огорода тянулась тихая заводь, затененная старой-престарой вербой с оголенными корнями. Отец говорил, что эту вербу сажал еще его отец, наш дед. Вода в речке чистая и прозрачная, словно хрусталь. Летом можно было наблюдать, как стайки подвижных мальков играли в воде, то выскакивая на солнце, то снова прячась в тень вербы. Иногда к берегу подплывала большая медлительная рыбина, утыкалась носом в обросший водяным мхом камень и подолгу стояла, как привязанная, лениво поводя широким хвостом. Зимой лед сковывал речку, и тогда прямо с огорода можно было съехать по скользанке просто на лед. Если бы только наше детство было таким же прекрасным, как многоцветный и солнечный мир вокруг!

Я, Мария, была в семье старшим ребенком. Родилась я в 1936 году, а еще через два года родился мой брат Сашко. Младшая сестра, Софийка, появилась на свет в 1941 году. Наша мать всю жизнь работала в колхозе. Она была небольшого роста, белокурая, с красивым голосом. Отец тоже был простым колхозником. Высокий, стройный и темноволосый – настоящий красавец. Вместе с нами в маленькой хатке жила сестра отца, которая не вышла замуж и своих детей не имела. Мы трое были ей вместо родных. Все звали ее Тетей, и так прилипло к ней это слово, что временами мы просто забывали ее имя – Тетя и Тетя. А еще с нами жили сестра матери и ее дочка Наталья.

И все было бы хорошо, если б в нашей хате надолго не поселилась нужда, хоть родители и работали с утра до темноты. Мать работала в колхозе, но не за деньги, а за трудодни. В конце года на трудодень выдавали по пятьдесят, а в лучшем случае – по сто граммов зерна. Это зерно мололи на жерновах, сделанных из двух камней. Отец тоже работал в колхозе, но зерна, которое зарабатывали родители, на нашу большую семью никогда не хватало. Тогда отец шел по соседним селам – смотреть, кто строит новую хату. Он подходил к людям и спрашивал, не нужен ли мастер, чтобы покрыть хату соломой, потому что очень искусно умел это делать. Как-то отец снимал сгнившую соломенную стреху и нашел там кусочек старого-престарого желтого сала. Он не сказал о нем хозяевам, спрятал за пазуху и принес домой. Сало было вонючее, почти коричневое, но каким же вкусным оно нам показалось! У нас в семье тогда был настоящий праздник. А однажды в старой кровле отец нашел спрятанные мелкие деньги. Может, и взял он грех на душу, но не сказал хозяевам про находку и принес те копейки домой.

С самых ранних лет мы, дети, были приучены ко всякой работе. Сашко пас корову, без которой мы, наверно, не выжили бы. Соберет мать ему с утра узелок, а в нем – краюха хлеба и одна картофелина, умоется слезами, провожая маленького, а сама – на работу. А мы с сестричками берем мешки и идем в конопляник рвать сорную траву – ежовник для коровы. Правда, намного больше ежовника росло на полях свеклы и картофеля, но туда ходить нам не разрешали. А конопля высокая – нам она казалась настоящим лесом. Ветер подует, стебли конопли зловеще закачаются, зашумят… страшно, но что поделаешь? Там можно было, по крайней мере, спрятаться, чтобы нарвать бурьяна, а потом насушить его на зиму для коровки-кормилицы. Хотя на самом деле молоко мы пили редко. Из него делали творог, собирали сливки, и все это Тетя несла в город, за пятнадцать километров, чтобы продать на базаре и выторговать какую-никакую копеечку. Снесет курица яйцо – и его на базаре продадут, сами не едим, только облизываемся.

Рвем однажды траву в коноплянике, а подружка Валя решила меня слегка попугать.

– Марийка, а знаешь, говорят, что у нас в конопле ходит Дурная Баба, – сообщает Валя, а глаза ну до того хитрые!

– Шутишь? – спрашиваю.

– Честное слово! – отвечает совершенно серьезно.

– А ты видела ее? – спрашиваю, потому что становится немного не по себе.

Тут еще и ветер поднялся, конопля над головами качается, шумит.

– Я не видела, а люди видели. Может, домой пойдем?

– Нет, – отвечаю и начинаю побыстрее запихивать траву в мешок.

Испугалась я этой Дурной Бабы не на шутку, но виду не подала. Рву бурьян, а сама прислушиваюсь к каждому шороху. «Если появится Дурная Баба и погонится за мной, – прикидываю, – брошу ей сначала мешок, пусть его разорвет. А потом стану убегать от нее и снимать с себя одежку, чтоб ей кинуть. Так и спасусь».

Вспоминая то время, я лишь много позже, когда уже стала взрослой, поняла, как тяжко было матери, как терзалось, рвалось в клочья, жгло болью материнское сердце. Утром, когда она нас будила, мы все, как один, начинали скулить, как голодные щенки: «Есть хочется!»

– Сейчас, детки, сейчас, милые, – говорила мать, украдкой вытирая слезы. А сама ставила на стол вареные картофельные очистки. И чтобы нас хоть немного успокоить, рассказывала стишок:

Плакала киска на кухне.

Глазки у киски припухли.

– Чем ты расстроена, кошка?

Может, поешь хоть немножко?

– Нет, ничего мне не надо.

Плачу же я от досады:

Повар пришел спозаранку,

Съел незаметно сметанку

И облизал еще ложку.

Съел, а свалил все на кошку!

Расскажет мама стишок, хоть сама она была неграмотной и в школу никогда не ходила, смотришь, уже и веселее.

Чуть полегче становилось, когда приходила весна. Тогда мы собирали цветки белой акации: из них мама пекла нам оладушки. Ешь их – и вкусно, потому что голод такой, что живот к спине прилипает. А потом и клевер зацветал. Насобираем розовых цветочков, мать разотрет их в ступке в тесто и опять печет оладушки.

Моя крестная однажды дала нам кусочек сала, чтобы подмазывать сковороду для жарки. Этот кусочек мать прятала на шестке, и мы, дети, никогда его не трогали. Но однажды я осталась дома одна. Есть так хотелось, что мутило. Знала, что никакой еды в хате нет, но на всякий случай заглянула во все чугуны и горшки. Нигде ничего, хоть шаром покати. Но знала я и то, что на шестке спрятан кусочек сала. И как только вспомнила про него – аж слюнки потекли! Прислушалась, не идет ли кто, и решила хотя бы понюхать этот кусочек. «Знаю, что нельзя, – говорю себе, – но если я только понюхаю, ведь ничего же не случится!» И достала это сало. А оно жареное-пережареное, черное, сморщенное, и жиру в нем совсем уже нет. Все-таки понюхала – а оно так пахнет, так пахнет! Подумала – и решила, что можно хотя бы лизнуть. Это же не съесть, никто не заметит и не узнает. Лизнула разок, и даже не почувствовала вкуса. Еще раз попробовала, потом еще, и так увлеклась, что не услышала, как в хату вошел брат Сашко.

– Ага! Сало ешь! – завопил он. – Воровка! Мошенница! Все маме расскажу!

Я стою красная, будто кипятком меня ошпарили. Это ж надо было влипнуть в такую историю! И что обо мне мама и папа подумают?!

– Я ничего не крала, – говорю сквозь слезы.

– А что ты тогда с ним делала? – не успокаивается младший.

– Я… Я его… Лизнула, – признаюсь.

– И как? Вкусно? – глазки у брата сразу заблестели.

– Хочешь попробовать?

– Еще бы!

– Тогда пообещай, что никому не скажешь, – говорю, а сама держу кусочек сала перед самым его носом, чтобы подразнить.

– Никому! – клянется Сашко, не сводя глаз с кусочка.

Я протянула руку, а он, как щенок, начал вылизывать этот кусочек: быстро-быстро, да еще и со всех сторон.

– Э, нет! Так мы не договаривались! – я поднимаю руку повыше, чтобы сало оказалось на безопасном расстоянии. – Так ты его все слижешь!

– А завтра еще полижем? – с сожалением спрашивает брат, не в силах отвести взгляд от кусочка.

– Посмотрим, как ты умеешь держать язык за зубами, – отвечаю я и на правах старшей сестры водворяю сало на место.

Наверно, с неделю мы с ним тайно лизали по очереди этот кусочек. А потом Сашко не удержался. Выхватил его прямо из моих рук и проглотил целиком, как индюк. Я заплакала, сообразив, что теперь наша с ним тайна откроется, а еще хуже то, что теперь не на чем будет жарить оладушки. К тому времени, когда мама вернулась домой, я уже так наревелась, что и говорить не могла, только всхлипывала. И Сашко ей во всем признался. Тогда мама впервые отлупила свое дитя, то есть моего младшего братца. Меня она не ругала, потому что я и без того сама себя измучила. А когда пришел папа, мы уже втроем сидели на лавке и горько плакали над тем кусочком сала, которого больше не было.

– Что случилось? – взволнованно спросил отец.

– И что это за жизнь, когда никакого просвета не видно? – все еще плача, сказала мать, а затем рассказала о происшествии.

– Ничего, дорогие мои, – потрепал нас по головкам отец. – Не весь же век мы будем бедовать!

– А сейчас чем мне сковороду подмазывать? – спросила мать, утирая слезы.

– Завтра похожу по селу, – ответил отец. – Может, даст кто-нибудь кусочек сала в долг.

Он действительно где-то раздобыл кусочек сала, а я больше никогда в своей жизни не брала чужого.

Частенько мы ходили за село собирать щавель. Он еще только пробивается из земли первыми робкими листочками, а мы его уже весь повыщипали. Однажды Валя предложила пойти и нарвать щавеля на кладбище.

– Там нельзя рвать, – сказала я ей.

– Почему?

– Мама говорит, что с кладбища ничего нельзя есть, – пояснила я.

– А ты не говори, где нарвали, она и не узнает!

– Врать нельзя!

– А ты и не ври. Не говори ничего, и все. Принеси щавель, положи на стол и молчи себе, – поучает меня подружка.

Не хотела я идти на кладбище, но она так соблазнительно рассказывала, какой там сочный щавель и сколько его, что я в конце концов решилась. Нарвали, принесла я его домой; как Валя советовала, вывалила на стол и молчу.

– Ой, дитятко, – говорит мама, – какой же щавель красивый да большой! И где же это такой вырос?

– На кладбище, – бухнула я, потому что врать совсем не умела. Призналась и сразу же от стыда расплакалась.

– Тихо, доченька… – мама прижала меня к своей груди. – За то, что семья сегодня будет с ужином, – спасибо. Но врать больше не надо. Нехорошо это. Стыдно. Ладно?

– Я… Я никогда, никогда не буду врать, – говорю я, размазывая слезы.

Иногда в нашей семье бывали настоящие праздники. Это случалось, когда удавалось поймать в речке какую-нибудь рыбу. Тогда можно было и полакомиться горячей ухой, и отведать самой рыбки. Чаще везло зимой, когда речку сковывал лед. Мелкая рыба, которой в речке было великое множество, начинала задыхаться. Тогда мы делали небольшую прорубь, мелочь собиралась в ней, а мы вылавливали ее сачком. Эту рыбу сразу не ели: мать сушила ее в печи, чтобы обменять на какие-нибудь другие харчи. Один раз даже выменяла два ведра сушеной рыбки на целое ведро картошки.

Помню, как однажды весной мы с девчонками пошли за село к железнодорожной колее, вдоль которой тянулась лесополоса из акации. Только мы начали обирать ее цветы, как раздался собачий лай. Я с раннего детства была пугливой, поэтому сразу затаилась и спрашиваю подружку Валю:

– Где это собака лает?

А она, чтоб посмеяться надо мной, говорит:

– Откуда тут собаки? Это лисица!

Тут я перепугалась уже не на шутку. Рву беленькие душистые соцветия, а сама все прислушиваюсь: а вдруг лиса совсем рядом? Потом немного успокоилась и начала подпевать подружкам. Отвожу ветки в сторону – и вдруг вижу перед собой черного человека с золотыми зубами. С перепугу я просто окаменела! А он засмеялся и говорит: «Волков бояться – в лес не ходить!» Тут я завизжала и изо всех сил вцепилась в руку подружки. Как позже выяснилось, это был обходчик железнодорожной колеи.

А со мной случилась беда. Приду в школу, а спустя несколько часов у меня начинают неметь губы, потом их начинает покалывать, покалывание доходит до головы, и мне становится плохо. Учительница отпустит меня, я приплетусь домой на ватных ногах, а ни есть, ни пить не хочу и не могу. Через неделю я уже еле передвигалась – так обессилела.

– Что-то надо с дитем делать, – наконец сказала мать.

А что тогда делали в селах? Привели ко мне бабку-шептуху. Она что-то долго шептала над моей головой, а потом вылила воск от растопленной свечечки в воду.

– Вот, смотрите! – сказала бабка.

Мать с Тетей посмотрели и в один голос: «Лисица!» Тут я и призналась, что недавно испугалась лисицы. На следующий день из воска получились кусты, а еще через сутки – тот самый дядька-обходчик, которого я испугалась. С того дня я начала выздоравливать.

На противоположном конце села было большое озеро, а за ним далеко-далеко тянулась сосновая роща. Меня, как старшую, моя крестная брала с собой в лес чаще других детей. Ходили мы далеко, в такие места, где людей бывает мало. Крестная наберет две большие корзинки ягод, а я – одну. Иду домой, и мне стыдно, что возвращаюсь всего с одной корзинкой. Ополосну вечером ноги в речке, мать приложит к потрескавшимся подошвам листья подорожника, привяжет тряпкой, и утром я уже опять бегаю босиком.

Но обычно по ягоды в рощу ходили только дети. С вечера Тетя готовила нам плетеные из лозы лукошки, а утром, только зарозовеет на небе, будила нас. Глаза слипались, но мы все равно поднимались и выходили – надо быстрее в лес, потому что есть хочется. Сами босые, пятки потрескавшиеся – роса обжигает детские ножки. Перед выходом забегали к соседям, чтобы забрать с собой Валю.

– Давай и Петруся разбудим, – предлагает подруга.

– Зачем? Нам больше ягод достанется, – говорю.

– А ты знаешь, как этот лес называется?

– Нет, – признаюсь. – А какая разница?

– Покойное! Вот как!

Одно это слово уже напугало меня.

– А Петрусь старше нас, – не унимается Валя. – И с ним не так страшно.

– Вот еще! – говорю, а сама заворачиваю во двор к Петрусю.

Идем к лесу, а вокруг так хорошо, что я уже и забыла его страшноватое название. Вдоль обочин зеленеет высокая трава, величаво раскинулись лопухи, в траве стоят нежно-голубые колокольчики. А еще дальше выглядывают ясноглазые ромашки, розовеет душистый клевер. А старый лес торжественно и неторопливо движется нам навстречу.

В лесу стоит сладкий земляничный дух, и мы сразу бросаемся к маленьким кустикам с резными листочками. Не утерпев, первые несколько ягодок отправляю в рот, долго наслаждаюсь вкусом, а тем временем руки торопливо снуют в траве. Нам повезло, потому что пришли рано, и никто еще не успел выбрать ягоду. Кладу в лукошко не только спелые, но и наполовину зеленые ягодки. И больше не пробую – не одна же я голодная!

Когда мое лукошко уже почти наполнилось, в лесу потемнело. Поднимаю голову и вижу: большая черная туча зацепилась за верхушки высоченных сосен.

– Наверное, скоро дождь пойдет, – говорю Вале.

– Пока корзинку не доберу, домой не пойду, – отвечает та и продолжает шарить в траве. – А ты не спрашивала Петруся, почему лес называется Покойное?

– И почему тебе нравится меня пугать?

– Рассказать? – Петрусь уже тут как тут.

– Если что-то страшное, то лучше не надо, – прошу я, но он начинает:

– Когда-то давно леса тут не было, а стояло село, и жили в нем люди. Посреди села была у них красивая церковь. А однажды все село и церковь вместе с ним провалились глубоко под землю.

– Не ври! – говорю я.

– Не веришь?! – Петрусь аж подпрыгнул. – Я не враль и докажу тебе это. Ну-ка, иди сюда и приложи ухо к земле!

Я послушно подхожу, опускаюсь на коленки и прикладываю ухо к земле.

– Слышишь?

– А что я должна слышать?

– Мой дед говорил, что если приложить ухо к земле и как следует прислушаться, то станет слышно, как в церкви колокола звонят и певчие поют!

Я замерла, затаив дыхание, а в это время вдалеке загремел гром. Я вскочила, как безумная, и с криком понеслась из лесу, а за мной – все остальные. Остановились мы, чтобы отдышаться, только на опушке.

– Ты слышала? – спрашивает Петрусь.

– Да! – отвечаю, хоть и сама не знаю, слышала что-то или просто испугалась грома.

И тут Валя разревелась.

– Я… Я корзинку в лесу забыла, – всхлипывая, проговорила она.

Петрусь, хоть и был всего на год старше, отважно говорит:

– Трусихи! Ждите меня здесь. Сейчас принесу твою корзинку.

– А ты и правда слышала колокола? – спросила Валя, когда мальчишеская фигурка исчезла в гуще леса.

– Правда! – отвечаю. – И чего ты ко мне прицепилась? Не веришь – пойди сама на то место и послушай!

Валя была гораздо смелее меня и часто пугала, чтобы потом посмеяться.

– Пошли на берег, погуляем, веночки поплетем, – предлагает в одно субботнее утро Валя.

– Не могу, – отвечаю. – Надо пол мазать.

Родители были на работе, а в субботу в мои обязанности входило мазать пол в хате красной глиной.

Валя прищуривается и что-то обдумывает, но недолго.

А я уже догадываюсь, что подружка что-то сочинила, чтобы уговорить меня пойти с ней.

– Вот ты пойдешь сейчас в хату, а там – никого, – начинает Валя.

– Ну и хорошо, никто не будет мешать.

– Хорошо-то хорошо, но когда в хате никого нет, там летают ангелы.

– Ну и пускай себе летают, – без особой уверенности говорю я. – Они мне тоже не мешают.

– Так они же не просто летают… – таинственно шепчет Валя.

– А что они делают? – уже дрожащим голосом спрашиваю я ее.

– Летают и звонят в такие маленькие колокольчики! – говорит Валя и хитро улыбается.

– Врешь! – говорю я, а у самой уже мурашки от страха по спине бегут.

– И ничего не вру! Сама слышала!

– Это в твоей хате летают ангелы, а в нашей их нет! – говорю, показывая Вале на прощание язык.

Во дворе развожу в горшке глину с водой, беру щетку и жгут пакли. С опаской тихонько переступаю порог хаты. Вслушиваюсь в тишину. Страшно, очень страшно, но придется войти. Быстро мажу пол – ангельских колокольчиков вроде бы не слышно. Но это еще не все. Теперь надо паклей ровненько промазать стены понизу, над самым полом. Но руки дрожат от страха, ровно не получается, и я начинаю тихонько плакать – то ли от испуга, то ли от отчаяния, и все время прислушиваюсь, не звякнет ли где колокольчик.

В середине лета на огороде поспевал мак. И так хотелось хотя бы одну маковку сорвать и высыпать в рот черные зернышки! Все чаще мы, дети, стали похаживать вокруг грядки с маком и поглядывать на него искоса. Это вскоре заметила Тетя и говорит:

– Вы ж не вздумайте заходить на грядку с маком, а то будет вам беда!

– А что будет? – спрашиваю, одновременно соображая, как это она догадалась, что нам мак покоя не дает.

– В маковой грядке живут русалки!

– И что они нам сделают?

– Защекочут до самой смерти, вот что!

Вечером Петрусь хвастает:

– А я уже мак попробовал!

– Сам рвал?

– Не. Мать головку сорвала и меня угостила.

– Смотри, сам не ходи на грядку, – говорю, и рассказываю то, что слышала от Тети.

– Никаких там русалок нет, – уверенно возражает Петрусь. – Там живет Баба Киса!

Кто бы там ни жил, в этом маке, но мы с тех пор обходили грядку стороной.

В конце лета мы ходили в лес, собирали груши-дички. Их сушили на печи, а зимой варили узвар. А чтобы он был слаще, сахарную свеклу упаривали в печи с водой, пока жидкость не становилась сладкой и слизистой. С этой водой и варили накрошенные дички. Противный был узвар, аж выворачивало, но все равно приходилось пить – до того хотелось сладкого.

Идем однажды целой толпой в лес за грушами. Дорога тянется через поле. И вдруг видим: на дороге волк лежит, и один глаз у него светится. И хоть было нас много, испугались, остановились и думаем, что делать. И назад возвращаться нельзя, и дальше идти страшно. Мальчишки из тех, кто посмелее, нашли где-то палки и двинулись на волка. Подошли ближе – а это кусок обугленного дерева, из которого выпал сучок. А мы-то думали, что это глаз! Посмеялись, да и пошли себе дальше.

Мне было пять лет, когда началась Великая Отечественная. Детская память не сохранила всего, что довелось нам тогда пережить, только эпизоды. Мы, дети, услышав слово «война», конечно, еще не представляли, что это такое. Но само слово звучало жутковато, зловеще, оттого и люди произносили его тихо, с горечью.

Помню, стоял жаркий день, когда по селу разлетелось новое слово – «мобилизация». Всех мужчин собирали для отправки на фронт. Мать взяла за руку трехлетнего Сашка, на руки – сестричку Софийку, которой было всего три месяца, и мы с папой пошли в центр села. Там уже было много людей, стояли грузовики. Женщины, бабушки, молодые девушки – все почему-то плакали, и я расплакалась.

– Не плачь, Марийка, – сказал папа и куда-то побежал.

Вернулся он с двумя булочками, которые купил в буфете. Какая же она была вкусная, эта булочка! Кругленькая, мягкая, корочка пахучая, поджаристая, золотистая. Столько лет прошло, а мне все кажется, что вкуснее я никогда ничего не пробовала. Отец поцеловал нас на прощанье, забрался в кузов машины, и та вскоре исчезла в дорожной пыли. Мать плакала, а мы с Сашком жевали свои булочки и не понимали, почему она плачет.

С того дня, как мы проводили отца, началось ожидание писем с фронта. Иногда отец писал. Мы получали эти треугольнички и читали, хотя папины письма нелегко было разобрать. В школу он не ходил, читать и писать его научил брат, поэтому в его письмах было мало гласных – почти одни согласные. Приходилось о многом догадываться. Но разве это было важно? Главное, получили весточку с фронта – значит, жив.

А чтобы папа вернулся с войны, все мы каждый день после обеда становились перед образами и молились: «Слава Богу и Матери Божьей! Дай Бог, чтобы папа пришел домой». Помолимся и верим, что Бог услышал нашу простенькую, но искреннюю детскую молитву, и с нашим папой все будет хорошо.

А один раз мы получили от отца посылку, в которой он прислал нам чистые канцелярские книги.

Когда в село вошли немцы, они поставили свою кухню на берегу речки, в конце нашего огорода.

– Не ходите туда! – каждый день наказывала нам мать.

Сначала мы слушались и боялись даже нос высунуть на огород. Но детское любопытство брало свое. К тому же у немцев были такие привлекательные разноцветные штучки! Как же не подойти поближе и не рассмотреть все собственными глазами?! Когда никого из взрослых не было дома, я набралась смелости да и пошла прямо к кухне. Один из немцев у берега речки как раз чистил песком большой котел. Смотрю: а возле кухни лежат цветные проволочки.

– Пан, дай! – прошу и показываю пальчиком на них.

Он, наверно, понял, засмеялся, что-то сказал по-своему, погладил меня по головке. А потом взял какие-то щипчики и нарезал кусочки проводов. Схватила я их и скорей бежать домой. Пока взрослые вернулись, я успела снять с них оплетку, нанизать на нитку и сделать бусы. Мать входит в хату – а я красуюсь в обновке. Отругала она меня за то, что ослушалась, но, наверно, не очень, потому что я потом часто бегала на берег и просила проволоки для бус. А несколько раз повар-немец давал мне вываренные кости. Мать варила их еще раз, и мы все пировали.

Часто бывало, что немцы являлись в хату за харчами. Старшие нас научили: как увидите, что заходят во двор, лезьте на печь и плачьте, как можно громче. Заходят они с автоматами в хату и за свое: «Яйки, млеко», – а мы, знай, ревем на печи: «Мы немцев боимся!» Посмотрят на нас, посчитают наши головы, что выглядывают из-за дымохода, посмеются и пойдут. Наверно, у них тоже были дети. А вот с курами хуже: заходили во двор и сами ловили. Головы им поотрывают и бросят, а мы соберем, сварим и едим.

Всю войну у нас прожила корова Звездочка. Несколько раз приходили немцы, чтобы забрать ее, но, посмотрев по углам и посчитав детей, оставляли. Однажды немцев привел полицай. Начали они выгонять корову из хлева, а тут во двор выскочила Тетя и стала умолять их не забирать корову, иначе дети с голоду помрут. Те – ни в какую. Тетя упала на колени, стала упрашивать немца, хватать его за руки, молить. Немец навел на нее автомат и чуть было не застрелил, но мы из-за всего этого так напугались, что не попрятались на печи, а начали реветь прямо посреди двора. Полицай не обратил внимания на наш плач, а немец посмотрел на нас, сказал ему что-то и пошел прочь. И полицай неохотно поплелся за ним.

В саду у нас росла большая яблоня. Возле нее было вырыто укрытие – яма, сверху прикрытая досками и засыпанная землей. Там всегда стояла наготове коптилка, на полу тоже лежало несколько досок. Когда зажигали коптилку, на меня наводили ужас земляные жабы, выползавшие из стен ямы на свет. Их я боялась больше, чем немцев.

В моей памяти остался эпизод, когда над селом завязался бой двух самолетов – нашего и немецкого. Мать, Тетя, сестра матери – все молились, всматриваясь из окопа в небо. Бой длился долго. Нам было очень-очень страшно. Ревели двигатели самолетов, летели трассирующие пули. В двух концах села вспыхнули и загорелись хаты, крытые соломой. В этом бою наш самолет сбили, и только после войны состоялось перезахоронение тела летчика.