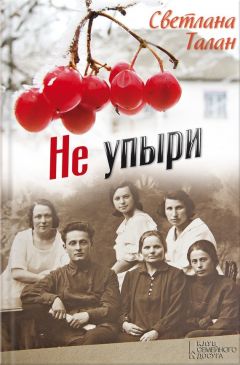

Текст книги "Не упыри"

Автор книги: Светлана Талан

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Кончилась жатва. Хлеб в поле уже был скошен, прошла подборка. На полях стало почти пусто, но и тогда не разрешали собирать колоски, которые кое-где оставались. Однако голод все равно гнал людей туда. В основном за колосками ходили дети, потому что детей могли только прогнать, а взрослых – и в тюрьму посадить.

Тетя сшила нам полотняные мешочки, повесили мы их на плечи и пошли за колосками. Сидим в лесу, высматриваем, не едет ли объездчик. Страшно, а идти надо. Наконец выскакиваем на поле, хватаем эти колоски трясущимися руками и все оглядываемся. Увидим человека вдали – и со всех ног в лес, чтобы спрятаться. Потом снова выходим, преодолевая страх. Наберем котомку и несем в лес, где стоит мешочек. Пересыплем колоски туда, и снова на поле. Ноги босые, сухая стерня впивается в подошвы, оставляя в них болезненные занозы, но приходится ходить снова и снова.

Однажды идем мы с Валей с поля. Очень устали, потому что отправились за колосками аж к соседнему селу. Жара стоит. Хочется и есть, и пить. Добрались мы до места, где в войну был немецкий аэродром. А там остались огромные ямы после того, как отступающие немецкие войска подрывали боеприпасы. Стоит в этих ямах желтая вода. Я зашла в нее по колено.

– Какая водичка теплая, – говорю подружке.

– Так давай искупаемся, – предлагает она.

Мы осмотрелись – вокруг ни души.

Напились из этой ямы, поскидывали одежонку и полезли купаться. Только и радости, что вода теплая! Пришли домой, я рассказала матери, где мы купались. А она нас выругала, потому что уже бывали случаи, когда дети подрывались на минах и снарядах, которые остались в земле после войны.

Но однажды объездчик нас все-таки догнал. Мы так увлеклись, собирая колоски, что не заметили его. А он был на коне, с кнутом в руках. Мы поздно спохватились и с криком понеслись в лес. Почти у самого леса он налетел на нас с грязной руганью – и кнутом по спинам, кнутом! Домой мы пришли в слезах. Одежда на спине присохла к кровоточащим рубцам. Обмыла нас мать, уложила рядком на лавку и обработала раны чистотелом, чтобы могли снова идти за колосками.

Собранные колоски толкли в ступе железным толкачом, который называли ломом. Потом ость и полову отвеивали на ветру над деревянным корытом, и уже после этого мололи зерно и пекли хлеб.

Сколько же в тот год у нас, детей, было работы! Надо и цвет акации собирать, и груши-дички из лесу носить и сушить, и колоски собирать. А я еще ходила в лесничество – собирать сосновые шишки, и на поле – обдирать пух с кок-сагыза. А какая радость была, когда нам сказали, что зернышки желтой акации будут принимать за деньги! Наберем мешок стручков, потом дома высушим, вылущим, и – бегом сдавать.

Осенью мне за хорошую учебу на торжественной линейке в школе подарили настоящие чулки. Радости – и не описать! На Октябрьские праздники мне вручили в колхозе грамоту ЦК комсомола. Мы ее дома повесили в рамочке на стене.

А зимой опять стало нечего есть. Пошли слухи, что люди ездят на Западную Украину и меняют там вещи на зерно.

– Поеду и я на запад, – сказал однажды отец, – потому что не выживут дети.

– О Господи!.. – всхлипнула мать.

– Зачем ехать в такую даль? – вмешалась Тетя. – Пойду в город, может, там удастся что-нибудь выменять.

Ходила она пешком в город целую неделю подряд, носила на базар вещи, мерзла с ними целыми днями. Мы ждали ее с нетерпением и надеждой, но всякий раз она возвращалась, отводя глаза и с пустыми руками. Должно быть, у людей уже не было ни зерна, ни муки. Достала мать из сундука то платье, что папа с войны привез ей в подарок.

– Забирай, – говорит папе. – Оно почти новое. Я всего несколько раз в церковь надела, и все.

Тетя достала свой платок, мамина сестра – свой. Поехал отец с этими вещами на запад, а мы стали его ждать. И дождались! Привез он тогда полмешка зерна. Какое же это было счастье!

В советские времена колхозники имели право на приусадебный участок площадью в три десятых гектара независимо от количества членов семьи, а служащим полагалось по 25 соток. После войны в нашей семье было девять человек. И на нашей делянке были грядки с овощами, росли картошка и рожь. Колосья ржи жали серпами, потом молотили цепами, а после зерно мололи на самодельной мельнице. Хлеба на девять ртов всегда не хватало, поэтому в тесто добавляли тертую картошку. От этой добавки хлеба становилось больше, но он не поднимался и был не мягкий, а твердый, как кирпич, и имел неприятный привкус.

Возле нашей хаты было только двадцать пять соток, поэтому нам дали еще клочок огорода за селом. От нашей улицы проулок вел на поле, где и был этот огород. Мы его называли «У акаций», потому что вдоль дороги росли кусты белой акации. Уже с пяти лет я ходила туда одна – полоть картошку. И всегда мне было там жутковато. Однажды я слышала, как Тетя рассказывала, что на месте нашего огорода стояла усадьба деда Грицка. Жил он уединенно и тихо. Но однажды молния ударила в его хату, и она сгорела вместе с хозяином. А на том месте, где на нашем огороде ямка, был дедов погреб. Я слушала этот рассказ вполуха, но с тех пор, когда приходила на огород, обходила эту ямку стороной. Боязно: а ну как провалишься в погреб, а там обгорелый дед Грицко лежит.

Однажды я и в самом деле не на шутку перепугалась. Иду себе проулком на огород, песенку напеваю, и вдруг вижу – стоит посреди дороги петух… без головы! Я так испугалась, что завизжала и со всех ног кинулась домой.

– Там!.. Там!.. – запыхавшаяся и перепуганная, тычу куда-то пальцем, а сама не могу и слова вымолвить.

– Что случилось? – бросилась ко мне Тетя.

– Там…

– Тебя кто-то обидел?

– Нет.

– Да что ж случилось? Говори, Марийка! – Тетя побрызгала мне в лицо холодной водой.

– Там петух без головы! – выпалила я на одном дыхании.

– С отрубленной головой? – допытывается Тетя.

– Нет! Там, на дороге, стоит петух, а у него головы нету-у-у!

– Быть того не может! – усмехнулась Тетя, поняв, что ничего страшного не случилось. – Детка моя, тебе почудилось. Успокойся и иди на огород, а то скоро жара начнется.

– Не пойду! – сказала я. – Боюсь безголового петуха.

Пришлось Тете меня провожать. Подходим к тому месту, а там стоит петух… и уже с головой!

– Вот видишь, – засмеялась Тетя, – есть у него голова, а ты что говорила?

– Ты мне не веришь, а у него правда не было головы – я своими глазами видела!

Только позже я заметила во дворе, как куры иногда прячут головы под крыло и подолгу стоят на одном месте. Да так, что и в самом деле кажется, будто голов у них нету. Но разве я, девчушка, могла знать про такую куриную хитрость? И вообще, в селе в то время не было даже радио, не то что телевизоров. Газет люди не выписывали, потому что в большинстве были малограмотными или совсем неграмотными. А мы, дети, верили всему, что слышали.

Я училась в первом классе, у нас шел урок письма. Я что-то старательно выводила в тетрадке, когда сквозь открытые окна в класс ворвались звуки музыки. Все ученики замерли, вслушиваясь в эти удивительные звуки.

– Это играет духовой оркестр, – пояснила нам Надежда Ивановна.

А уже через минуту нам сообщили, что этот день, двадцать первое сентября тысяча девятьсот сорок четвертого года, теперь будет считаться днем освобождения нашего села от захватчиков, и всех учеников отпустили на праздник. Мы побежали к сельскому клубу, построенному перед самой войной. Там был большой балкон, на котором расположился оркестр. Мы стояли, как завороженные, потому что никогда не слышали ничего подобного, даже не видели таких инструментов. На звуки оркестра начали подтягиваться люди со всех концов села. Потом был митинг, после него выступали самодеятельные актеры из города. Я никогда не забуду этот праздник – первый день нашей победы. Сколько же было радости в глазах людей! Радости и печали, потому что война еще продолжалась, все мужчины были на фронте, и женщины не знали, вернутся они домой или нет.

Что такое смерть, мы знали не понаслышке, потому что столкнулись с ней в самом раннем возрасте.

В голодном сорок шестом в нашем селе появились двое нездешних мальчишек – восьми и десяти лет. За плечами у них были котомки с какой-то поклажей. Дети ходили по селу и выменивали домашние вещи на еду. Однажды под вечер они постучались в нашу хату и поздоровались по-русски. Мама впустила их.

– Садитесь, родненькие, – предложила мама. – Отдохните.

– Спасибо, – ответили те в один голос и пристроились на скамеечке. Сели, а глаза – на стол, где стояли пустые глиняные миски.

– Кто вы? Откуда будете? – спросила мама.

– Я – Коля, – сказал младший. – А это мой брат Вася. Мы из Москвы.

– Как же так? Из самой Москвы? – удивилась мать.

– Да. Мы жили с папой и мамой. Отца убили на войне, а мама померла, – рассказал Вася. – Родственников у нас нет, и чтобы не умереть с голоду, мы собрали папины и мамины вещи и пошли по селам менять их на еду.

– И так далеко зашли! – вздохнула мать.

– Потому что не везде еды достанешь, – по-взрослому сказал Коля. – Людям самим не хватает. Голод.

– И там, в Москве, тоже голодно?

– А как нам там прокормиться? В детдом мы не хотим, вот и бродим по селам. Везде люди бедствуют.

– Так оно и есть. А где ж вы ночуете?

– Где придется. Иногда люди пускают переночевать, а когда и в лесу.

– А потом? Что ж вы будете делать, когда на дворе похолодает? – допытывается мама.

– Домой вернемся, – серьезно отвечает старший из братьев. – Дорогу домой я найду.

– А как?

– Добрые люди подскажут. Тетенька, а вам не нужна теплая кофта? Она почти новая! – Вася мигом сбросил свою котомку с плеч.

– Нет, детка, – вздохнула мать. – Нам нужны харчи.

– Тогда мы дальше пойдем, – то ли сказал, то ли спросил Вася.

– Подождите. Ночь на пороге. Куда вы пойдете? Поужинаете с нами, отдохнете, а завтра пойдете, – сказала мама.

Мы потеснились за столом. На ужин у нас было по вареной картофелине без хлеба на каждого и узвар из груш-дичек, которые мы насобирали в лесу. А чтоб он был слаще, Тетя натерла сахарной свеклы и отварила ее в воде. Получился так называемый сироп, а отваренную и отжатую свеклу оставили на завтрак. Мальчишки мигом проглотили свои картофелины, запили компотом, поблагодарили и повеселели. Чем-то они были похожи на нашего Степочку: такие же хорошенькие и белокурые. Наверно, поэтому они сразу же с ним подружились. Когда старшие управились с хозяйством и вернулись в хату, все трое спали на полу обнявшись.

Утром братья позавтракали с нами свеклой, попили водички и ушли. А примерно через час за селом грохнул взрыв. Встревоженные люди побежали за околицу. Там, на обочине дороги, под старой липой, они нашли изуродованные тела обоих братьев. Скорее всего, те присели отдохнуть под деревом и наткнулись на старую мину.

Хоронили мальчишек всем селом. Рядом с могилой моей бабуси Одарки сельчане выкопали могилу и похоронили обоих в одном гробу. Никто не знал их фамилии, поэтому поставили деревянный крест, на котором кто-то из мужчин вырезал только имена. Мы, дети, отчаянно плакали: до того было их жаль. А по дороге домой моя мама расплакалась еще сильнее.

– Ну, хватит уже тебе, будет, – начала утешать ее Тетя. – Что теперь поделаешь? Смерть не выбирает, старый ты, молодой или совсем дитя. Видно, такая судьба…

– Так-то оно так, – всхлипнула мать. – Но если б я знала, что у этих детей вчера был последний ужин в жизни, я б не ела свою картофелину, а отдала им. Пусть хоть перед смертью поели бы по-людски.

– Да разве наелись бы они твоей несчастной картофелиной? – вздохнула Тетя. – Все мы голодные, и дети голодные, и не знаем, наступят ли времена полегче, или так и помрем с голоду…

А через несколько дней в селе произошел еще один трагический случай.

Был теплый летний день, и я пошла к речке – выстирать кухонное полотенце и освежиться. Стою на кладке, полотенце намочила в воде и вдруг заметила большую рыбину. Я так и замерла! «Сейчас она подплывет поближе, – прикидываю. – Я ее ка-ак шлепну мокрым полотенцем по голове, а потом подхвачу обеими руками и принесу домой на ужин. Вот все обрадуются! Будут меня хвалить, а себе я возьму самый лучший кусочек».

Я так размечталась, что даже слюнки потекли! А проклятая рыбина, словно угадав мои мысли, начала меня дразнить. Подплывет поближе, посмотрит на меня, а потом – хлясть хвостом – и исчезнет. Потом снова выплывет и следит за мной. А тут откуда ни возьмись появилась старшая Маняшина сестра Христинка. Бежит по берегу, веселая, подпрыгивает, а вместе с ней скачут по плечам ее черные косички.

– Идем на «песочки», – позвала меня Христинка, – искупаемся.

– Тихо! – зашипела я, но уже было поздно. Рыбина исчезла.

– Почему тихо? – Христинка подошла поближе.

– Хотела рыбу поймать, а ты ее спугнула, – ответила я сердито.

– Глупенькая! – засмеялась девочка. – Руками рыбу ни за что не поймать! Так идешь со мной?

– Нет, – отрезала я, хотя до этого собиралась искупаться, а здесь в заводи было глубоко и к тому же топкое дно. Обычно мы ходили купаться на «песочки», берег там был чистый, песчаный, а дно – твердое и гладкое.

Христинка помахала на прощание и побежала дальше.

А вскоре раздался взрыв. С кладки мне было видно, как высоко вверх взлетел столб воды. Люди в селе повыскакивали из хат и кинулись туда, где громыхнуло. Побежала и я. А когда прибежала, то увидела толпу. Женщины голосили, а один мужчина сидел на песке. Я подошла поближе – и вскрикнула от ужаса. На берегу лежала мертвая Христинка. Все ее тело было в крови, а одной ноги не было вообще.

– На мину ребенок наступил, вот и подорвался, – сказал мужчина. – Это ж надо, какое горе! Тут и моя детвора купалась, а оно, видишь, как вышло…

– Надо ногу найти и сообщить матери, – сказала какая-то женщина.

Кто-то побежал к матери Христинки, а мужчина начал искать в воде оторванную ногу. Пришла Тетя и за руку потащила меня домой.

– Там полотенце, – сказала я, указывая на кладку.

– Ну так сбегай, забери.

– Не пойду, – захлюпала я. – Боюсь!

– Чего ты боишься?

– А если там нога будет плавать?

Христинку так и похоронили без ноги, а я еще долго боялась купаться в речке. Все присматривалась, нет ли там ноги погибшей девочки…

Мой девятый класс был богат событиями. Сначала Тетя силком потащила меня в церковь.

– Не пойду! – плакала я по дороге. – Я же комсомолка!

– А когда папа был на войне, ты кому молилась, чтобы помог?

– Богу, но я же тогда была совсем маленькая и глупая!

– А Боженька помог ему и из плена бежать, и из окружения выйти, и домой вернуться. А ты подумала, что могло бы случиться, если б ты тогда пошла с Христинкой купаться? Бог тебе жизнь сохранил!

– Все равно не пойду! – сказала я и остановилась у самого порога церкви.

– Доченька! – Тетя всегда так обращалась ко мне. – Вот послушай. Ты уже почти взрослая, скоро школу окончишь, в институт поступишь. Тогда точно не сможешь пойти в церковь, потому что если узнают, то выгонят. А тебе надо сходить – исповедоваться и причаститься. И попросить Бога, чтоб дал тебе другую долю, не такую, как у нас, а лучше. Идем, пока есть такая возможность.

Я согласилась. И пошла, и сделала все так, как велела Тетя. И долго не раздумывала, о чем просить Всевышнего: попросила, чтобы дал мне возможность стать учительницей. Это было мое самое большое желание.

Помню траурную линейку в школе, когда умер Сталин. Тогда все плакали по нему, как по родному отцу. Я тоже плакала. И слезы мои были искренними.

А зимой заболел наш любимец Степочка – сын Тети. Занемог, ослабел, начал худеть и плохо есть.

– Что у тебя болит, ангелочек мой? – допытывалась встревоженная Тетя.

– Ничего, – отвечал он и прикрывал свои голубые глазки.

Потом он начал говорить, что у него болит головка. Пришла фельдшерица, начала давать Степочке какие-то пилюли и каждый день делала ему уколы. Но ребенок таял на глазах, как восковая свечка.

– Сделайте хоть что-нибудь, – умоляла фельдшерицу Тетя, – лишь бы он выздоровел!

– Я и так делаю, что могу, – ответила та. – Но ребенок очень тяжело болен.

– Что у него?

– Менингит.

Тетя открыла сундук и достала единственную новую вещь, которая у нее была – отрез на платье.

– Вот, возьмите, – проговорила она, протягивая отрез. – От чистого сердца.

Мы все подходили к Степочке по очереди, гладили его русые волосики, пытались хоть как-то утешить. Но вскоре он совсем перестал есть и стал худеньким-худеньким, только синие глазки светятся. Ему продолжали делать уколы, но страшная головная боль не проходила. Однажды, когда я вернулась из школы, он попросил меня перенести его на теплую лежанку.

– Мне очень холодно, – тихонько сказал он.

Я взяла его на руки, а он уже стал легонький, как перышко. Положила на лежанку, укрыла кожухом.

– Так лучше? – спрашиваю.

– Да, – отвечает еле слышно. – Но все равно знобит…

А вечером, когда все были дома, наш Степочка тихонько умер. Тетя кричала, рвала на себе волосы, билась о землю.

– Это за мои грехи! – голосила она, не помня себя.

– Да какие там у тебя грехи?! – пыталась унять ее мама. – Мы все не безгрешные.

– Нет! Нет! Это Бог меня покарал за то, что хотела дитя в своем лоне убить! Прости меня, мой ангелочек! Прости, деточка! – убивалась бедная наша Тетя.

На следующий день пришли одноклассники Степочки, принесли венок от школы. Похоронили мы его, насилу оттащили Тетю от могилы – она хотела броситься туда вслед за гробом. С того времени Тетя стала тихой и печальной. Лучше бы тужила или плакала, чем сидеть молча целыми днями. Смотрит куда-то мимо людей, думает о своем – и ни звука. Позовем за стол – не идет. Сидит, будто не слышит ничего. Мать вечером с ложки вольет ей в рот что-нибудь, Тетя молча проглотит и снова сидит. Мы и плакали, и уговаривали ее – не слышит она нас.

А через несколько дней Тетя словно проснулась. Пришла в себя, подхватилась, куда-то побежала. Мы за ней. А она упала на колени перед образами и прощения у Бога просит. Да так проникновенно, что мы не удержались и расплакались. С тех пор только это и делала: то сидит на лавке в безмолвии, то падает на колени перед иконами. Есть отказалась наотрез. За день матери удавалось влить ей в рот лишь несколько капель воды. Тетя начала сохнуть, как Степочка. Позвали фельдшерицу. Та осмотрела Тетю и сказала, что тело у нее не больное – хворает душа.

– Будьте с ней ласковы и внимательны, – посоветовала она.

Да разве ж мы не старались? Придем, обсядем ее со всех сторон: и разговариваем, и плачем, но она нас не слышит – и все. Я уже и книжку «Серая Шейка» из библиотеки принесла. Сижу, читаю вслух, поглядываю на Тетю. Хоть бы одна черточка в лице дрогнула!

На сороковины Тетя пошла с нами на кладбище. Увидела могилку сына, все вспомнила. Упала на нее, снова прощения просит. Попрощалась со Степочкой и покорно поплелась за нами. Идет смиренная, тихая, только пошатывается, потому что столько дней ничего не ела. Пришла домой, легла на деревянную лавку, руки на груди сложила. Вроде бы успокоилась, думаем. Мать взяла дерюжку, подошла к Тете, чтобы укрыть, и вдруг тихо говорит:

– Нет у вас больше Тети, деточки. Померла она. От тоски по дитю своему померла…

Жизнь стала полегче только в начале пятидесятых годов. В то время мы уже не голодали, хотя и роскоши не знали. Я уже не ходила в одном-единственном латаном-перелатаном и перешитом платье, а имела два ситцевых платьица. Каждое лето я работала со взрослыми в колхозе. Маняша вообще пошла работать после четвертого класса. Ей приходилось выполнять нормы наравне со старшими, несмотря на ее совсем еще детский возраст. Она с нетерпением ждала лета, когда мы с Валей тоже пойдем на работу в колхоз, и все летние месяцы мы будем втроем.

И в то лето, когда я закончила девятый класс, мы опять были вместе. Обычно мы работали в поле на уборке ржи. Мужчины скашивали рожь, а мы, девчонки, вместе с женщинами вязали снопы, складывали в полукопны по тридцать штук, а потом их свозили на подводах в большую скирду, рядом с которой гудела молотилка.

Лучшим временем был перерыв на обед, когда мы наспех что-то жевали, запивали еду водой из деревянной бочки и бежали к лошадям. Больше других мы любили кобылу Ласку. Она пережила тяжкие послевоенные годы, вспахала не одну сотню гектаров земли, спасая людей от голодной смерти. Ласка уже была старушкой, но еще трудилась. Бежим к ней наперегонки, а она уже радуется: знает, что дадим кусочек сахара. А потом мы втроем, я, Валя и Маняша, садимся верхом и едем к речке поить Ласку. Шутим, дурачимся, распеваем и заливаемся смехом. Ласка сразу идет пить воду, а мы, прямо в платьях, с криками носимся по мелководью, а потом плывем к противоположному берегу. Вода родной речки приятно щекочет тело, снимает усталость, возвращает силы. На другом берегу падаем на зеленую мураву, но только на минутку. Вскакиваем, чтобы нарвать ромашек, наплести веночков и принарядиться. Пока Ласка щиплет траву, плывем обратно. Обмоем ее впалые бока (пусть и она освежится!) – и снова на поле.

Так было чуть ли не каждый день. А как-то в августе мы вернулись с обеденного перерыва, и Петрусь начал над нами подтрунивать:

– Храбрые на Ласке кататься? Ну да, она добрая, ласковая, с ней и малый ребенок справится. А на Зоне не побоитесь?

Не знаю, кто дал такую кличку этой вороной кобыле, но она ей подходила. Зона была молодая, норовистая и подпускала к себе не каждого.

– Если ты такой смелый, сам на ней и катайся, – ответила я Петрусю.

– А я и катаюсь! А вот вы – трусихи!

– Это мы трусихи? – Маняша вызывающе подбоченилась. – Мы такие же, как и вы, парни. У нас равенство! Или не знал?

– Ну если равенство, так и садись верхом!

– И сяду! – Маняша гордо вскинула голову.

– Не слушай этого дурака, – тихо говорю я подруге. – Ты же знаешь, что эта кобыла еще и наполовину не объезжена.

– Я ему сейчас докажу, что девчата ничем не хуже парней! – во весь голос отвечает Маняша.

Не успела я и глазом моргнуть, как она лихо вскочила верхом на Зону. И в то же мгновение Петрусь хлестнул кобылу лозиной по крупу. Зона дико заржала, поднялась на дыбы, кинула задом, а Маняша перелетела через голову кобылы и упала, сильно ударившись.

– Сумасшедший! – завопили мы с Валей в один голос и бросились к подруге.

Подбежали к ней, спрашиваем:

– Как ты?

– Ничего вроде, – морщась от боли, отвечает Маняша. – Копчиком сильно ударилась…

– Ну что, накаталась? – хохочет Петрусь.

– Вот я тебе… – Маняша показала ему кулак.

– Что ты мне? Мамке пожалуешься?

– И пожалуюсь! – отрезала Маняша поднимаясь.

Наверное, они еще долго ссорились бы, как вдруг в селе ударили в колокол. Все бросили работу и повернулись в ту сторону. В небо поднимался столб черного дыма.

– Пожар! Кто-то горит!

Все, кто был на поле, побежали в село. И мы втроем тоже. Колоколом у нас всегда оповещали про пожар. Когда примчались на улицу, где горела хата, там уже было полно народу, люди ведрами таскали воду из колодца.

– Наша, наша хата! – отчаянно вскрикнула Маняша.

В самом деле: горело их жилье. Словно обезумев, Маняша заметалась в толпе. Заметила обоих своих младших братьев, но матери нигде не было видно.

– Где мама?! – расспрашивала она всех подряд, но женщину никто не видел, хотя она должна была оставаться дома, потому что только вчера вернулась из больницы, где лечила сердце. Когда пожар потушили, на пепелище нашли обгоревший труп. Скорее всего, маме Маняши стало плохо, когда она возилась у печи. Так она и умерла – с кочергой в руках.

Маняша сначала плакала, а потом замерла, словно окаменела.

– Теперь я уже никогда не смогу пожаловаться маме… – вдруг тихо сказала она, вытирая глаза платком.

После похорон вдовы возник вопрос: как быть с детьми? Жилья у них больше нет, родственников в селе тоже. Соседка вспомнила, что у нее где-то записан адрес двоюродной сестры их отца. Когда-то давно, еще до войны, она с мужем-военным приезжала в село погостить. Мать у Маняши была неграмотной, поэтому «генеральша», как ее сразу окрестили в селе, на всякий случай оставила свой адрес соседке. Женщина сразу же отбила на почте телеграмму в Москву, а на следующий день пришел ответ: «Ждите, скоро приеду».

И правда, через несколько дней приехала «генеральша». Чуть ли не все село бегало посмотреть на ее шелковое платье в красных цветах, стянутое на талии красным лаковым пояском. А обута она была в красные лакированные туфли с черной пряжкой и на высоких каблуках. Вид у нее был высокомерный, крашеные волосы все время падали на лоб и прикрывали густо накрашенные ресницы. А мне запомнился запах ее духов. От этой женщины пахло чем-то незнакомым и очень приятным.

Я была рядом с Маняшей, когда эта женщина, мельком взглянув на мою подругу, проговорила:

– Я приняла решение… – Бедная Маняша от напряжения больно стиснула мою руку. – Я забираю тебя в свою семью.

– Слава Богу! – вырвалось у соседки, стоявшей тут же.

– Будешь смотреть за моими детьми, – продолжала «генеральша». – У меня двое мальчиков, а няньке со стороны нужно платить. Ты будешь жить у нас, мы будем тебя кормить и одевать. Согласна?

– А братья? – дрожащим голосом спросила Маняша.

– Ну я же не солнце, чтобы всех согреть, – отрезала женщина. – И не такие уж они маленькие, чтоб не выжить в детском доме.

Маняша безутешно расплакалась, а вслед за нею жалобно заревели братья. Но что поделаешь? На следующий день Маняша выглядела бледной, как мел, ее глаза покраснели от слез, в них стоял страх перед неведомым будущим. Чтобы лишний раз не мучить младших, которые спали у соседки, Маняша поцеловала их, сонных, и на цыпочках вышла из хаты.

Я пошла проводить ее до автобусной остановки. Шли мы молча. Впереди – «генеральша», за ней – Маняша с обреченным видом, рядом с ней – я, а за нами тянулись соседи. Когда подошел автобус, Маняша не выдержала: припала к моему плечу, и мы обе расплакались.

– Не плачь, – сказала я. – Нельзя дорогу слезами поливать.

– Мне страшно, – прошептала подруга. И столько в ее словах было боли и отчаяния, что у меня заныло в груди.

– Все будет хорошо, – сказала я. – Ты будешь мне писать, а когда станем взрослыми, обязательно встретимся. Ладно?

– Ладно, – ответила Маняша и улыбнулась сквозь слезы. – А ты не будешь смеяться над моими ошибками? Ведь я всего четыре года проучилась.

– Да ты что, глупенькая?! Я буду рада любой весточке от тебя. Я никогда, слышишь, никогда тебя не забуду. И то яблоко, которым ты меня угостила, буду помнить всю жизнь! – поклялась я Маняше.

– Пора! – скомандовала «генеральша», когда автобус остановился рядом, обдав нас пылью.

Соседки молча смотрели на женщину.

– И не смотрите на меня так, – сказала «генеральша». – С голоду Маняша не помрет, это я вам обещаю.

Женщина подхватила чемодан, пропустила девушку вперед, а потом обернулась и уже из салона автобуса крикнула: «И я не генеральша, а всего лишь майорша, к вашему сведению».

Соседки ничего на это не ответили.

Братьев Маняши забрали в интернат, а от нее самой я не получила ни единого письма и так никогда и не узнала о ее дальнейшей судьбе. Но свое слово я сдержала. Я всю жизнь помнила ее замурзанное печной сажей личико, и нашу дружбу, и то яблоко…

Тем же летом отец достроил новую хату, и мы справили входины. По сравнению с нашей старой покосившейся хатенкой она казалась нам большой, просторной и светлой. Новенькие половицы приятно поскрипывали под ногами, словно напевали. Везде пахло краской и свежим деревом. Не успели мы нарадоваться на новое жилье, как сестра матери объявила:

– Я съезжаю от вас.

– Когда? Почему? И куда ты собралась? – посыпались мамины вопросы.

– К Горпине, которая живет в конце села, приехала дочка из Донбасса…

– Это та, что перед войной вышла замуж за шахтера и уехала?

– Она самая. Я поговорила с этой женщиной, и она мне рассказала, что живет в небольшом шахтерском городке. Хорошо там! И квартиры со всеми удобствами дают.

– Кто ж тебе ее даст? – вмешался в разговор отец. – Думаешь, тебя там ждут хоромы с водопроводом и уборной? Жили в тесноте и в бедности, а теперь и хата есть, и не голодаем. Чего тебе здесь не хватает?

– Хочу другой жизни для дочки. Я, конечно, всем вам благодарна, что приняли меня с ребенком, как самых родных и близких, но теперь не те времена. Не хочу, чтобы мое дите на всю жизнь осталось работать в колхозе и жить в селе.

– Смотри ты, какая! – хмыкнул отец. – Городской захотела сделаться! Руки пачкать надоело? Или навоз по-другому запах?

– И ничего подобного. Придется мне пачкать не только руки, но все, что угодно, – сказала она. – Потому что работать я буду в шахте.

– В шахте?! – вырвалось у меня. – Быть этого не может! В нашей социалистической стране женский труд под землей давным-давно запрещен!

– Это вас в школе так учат, – сказала мамина сестра. – Но сейчас не хватает мужских рук, вот и мои, женские, пригодятся.

– Это невозможно! – горячо возразила я.

– Возможно или нет, а там работают женщины-шахтеры. Так мне сказали. И им дают жилье. Поэтому я собираю вещи и еду.

– Когда? – спросила мама.

– Завтра.

– Как? Так быстро? А Наталья?

– Я еду с дочкой.

– О Господи! – у мамы слезы покатились из глаз. – Как же так? Не зная куда, не зная как? А если тебя не возьмут на работу?

– Несколько дней я смогу пожить у знакомой женщины, потом устроюсь, мне дадут комнату в общежитии, а потом и собственную изолированную квартиру…

– Красивая сказочка, – вздохнул отец. – Всегда хорошо там, где нас нет. Может, ты хотя бы Наталью оставишь у нас, пока сама не устроишься?

– Нет! – закричала Наталья. – Я с мамой!

На следующий день мы провожали их всей семьей. Сестра матери поклонилась родному подворью – словно чувствовала, что больше никогда сюда не вернется.

А в новой хате теперь остались только мать с отцом и нас трое. Да и мне предстояло прожить под отцовским кровом всего только год. Потом я окончу школу и поеду учиться…

Сейчас нас называют детьми войны. Как-то это неправильно. Война умывается человеческими слезами, питается телами тысяч погибших, запивая их людской кровью, шествует по костям и рушит не только города и села, но и души. Она жестокая, она – убийца, она – разлучница, она отняла, украла и беспощадно сожрала наше детство. У войны не может быть детей, но нас почему-то называют детьми войны…