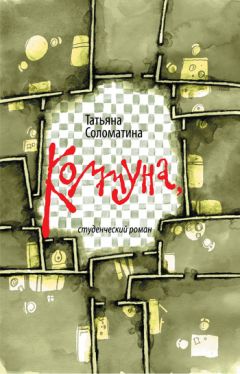

Текст книги "Коммуна, или Студенческий роман"

Автор книги: Татьяна Соломатина

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Татьяна Соломатина

Коммуна, студенческий роман

Неумолимо стелется прибой,

Врезаясь клином в мол на страже брега.

Над лунною дорожкою немой

Кольцо небес в сиянье оберега.

Ветров так долго жданная прохлада…

Среди огней вдали ночного града

Подарен нам случайный фейерверк.

И хмель, вливаясь в кровь души, навек

В ней остаётся чудом голограммы.

Одесса, Монастырский пляж, ночь, июнь какого-то из девяностых годов двадцатого века

Светлой памяти Александра Цыгана́ша

Пролог

Бог особо не напрягался, создавая нас.

Нас, родившихся в середине восемнадцатого века наследных принцев и потомственных нищих или на излёте двадцатого столетия – «дворников и сторожей» с замашками аристократов и обувью каторжан.

И у Капетингов, и у Рюриковичей, и у рабочих-крестьян-прослойки ранение крупных магистральных сосудов приводит к одному и тому же статистически достоверному результату. Бледная спирохета абсолютно одинаково воздействует на спинномозговые жидкости святейших монархов и обозных девок, вождей мирового пролетариата и люмпенов. Шарф, туго и резко затянутый на тонкой шейке изящной танцовщицы, механизмом воздействия ничем не отличается от «пенькового галстука», сдавливающего мощную выю пирата времён маркетингового освоения Великих географических открытий, – даже хруст шейных позвонков неотличим «на слух».

Мы одинаково мёрзнем, когда нам холодно, и потеем, когда жара. Мы расчёсываем комариные укусы, обгораем на солнце, испытываем жажду и не можем слишком долго обходиться без сна. Вряд ли среди нас найдётся хоть один индивидуум, получающий удовольствие от чесотки. Или испытывающий дискомфорт, нежась после джакузи с солью Мёртвого моря на свежем льняном белье. Мы можем предпочитать бисквит горчице, свинину морковке, шурпу фруктовому салату, аромат хорошего коньяка навозному духу, но у нас одинаково устроены вкусовые и осязательные рецепторы, да и ольфакторные тракты созданы по единожды утверждённому техническому заданию. Мы созданы по образу и подобию нас самих, так же как они – по образу и подобию соответствующей теоремы. Мы подобны богам, потому что те не смогли придумать ничего лучшего.

Нам кажется, что мы так по-разному любим, но видимость разнообразия побед и поражений на фронтах подобного рода отношений призрачна, а описания тактик и стратегий, наработанных за последний миллион лет, вполне уместятся в брошюрку карманного формата.

Встречаясь, мы пожимаем друг другу руки, целуемся, обнимаемся. Или отводим взгляд и спешим сделать вид, что очень заняты беседой и исследованием траектории движения пузырьков в бокале шампанского. У всех у нас бывают взлёты и падения, приступы мизантропии и припадки влечения друг к другу. «Дизайн» наших архетипов чуть разнообразнее «архитектуры» наших тел. Но отверстие в полу дощатого нужника деревни Северное Кретинищево и пафосный итальянский унитаз особняка на юге Франции несут одну и ту же конструктивно-функциональную нагрузку. Проверено.

Кем бы он ни был, этот Ответственный Квартиросъёмщик, ставя на полку очередной том домовой книги Планеты, он старался делать нас очень похожими. Вероятно, потому, что ему были нужны не просто жильцы, а дружная семья под озоновой крышей. И ещё – для того чтобы нам было не очень сложно уживаться друг с другом. Вызвано это было наверняка самыми лучшими побуждениями, исполнено в чётком соответствии с графиком финансирования, и форс-мажоры казались априори невозможными. Полагая, что мы будем петь хором в ванной, одинаково сильно любить друг друга, а также собак всех пород, давать кров бездомным котам всех мастей, не обижать никакую птаху малую и никогда не нарушать условия технической эксплуатации самих себя и, тем более, себе подобных, Он пошёл на этот смелый эксперимент, сказав: «Да будет Свет!»

И стало многолюдно.

А также – газ, вода, телефон и…

Подъезды

«Мы – поколение подъездов.

Не тех, которые парадные или к имениям. Дворянские имения или купеческие особняки – это из книг и, вообще, уже давно через холщовые экскурсионные тапочки. Вот подъезды!.. Парадные… «Ты в какой парадной живёшь?» – «В самой зассанной!» Смысл слова «парадная» зассан уже давно. Так что подъезды – это уже давно не дороги, а в парадных не так уж парадно. Подъезды – это совсем другое. В подъездах мы, маленькие глупыши, постигали азы начальной анатомии, показывая друг другу «письки». Позже обучались несложной игре в три аккорда на струнном инструменте с женской фигурой и незамысловатому вокалу. Первым неумелым поцелуям и неловким, суетливым объятиям. Там же – первая сигарета как протест против неизвестно чего и первые же пустяковые беспричинные слёзы, уже чем-то похожие на взрослые «библейские» страдания. Там, в подъездах, мы по запаху определяли, что сегодня на ужин у соседей, кто последний выводил на прогулку собаку, сколько котят родила кошка Ларисы Абрамовны и будет ли сегодня скандал у четы Юшиных.

Мы – дети подъездов. Нам известны все вертикали и горизонтали бытия.

По вертикали – маразматичка Матильда Павловна забивала канализацию мелко нарезанными арбузными корками. По горизонтали – звучала прекрасная музыка, извлекаемая Валентином Иосифовичем из рояля «Беккер», невесть откуда взявшегося в его нищенской обстановке. Мы знали, где выменять на бутылку портвейна «Проклятых королей» Мориса Дрюона: у Васьки из третьего подъезда. В прошлой жизни он был Василием Николаевичем, преподававшим филологию в университете. Приняв стакан принесённых нами «чернил», купленных на сэкономленные карманные, он читал наизусть прекрасные слова хорошо поставленным голосом профессиональных конферансье и лекторов.

«Москва – Петушки».

Москва будоражила воображение. Петушки представлялись красными леденцами на палочке – цыгане продавали такие по пять копеек у одесского зоопарка по выходным. Мама не разрешала их покупать ни в коем случае, потому что они сделаны в неведомых «антисанитарных условиях». И оттого этот фигурный конгломерат жжёного сахара, невесть чем кроваво-прозрачно окрашенный и плотно насаженный на занозистую крепкую деревянную спицу, становился ещё более желанным. Так же будоражащим чувственность, как непонятные «антисанитарные» слова, произносимые Васькой:

– А Семёныч, между нами говоря, редчайший бабник и утопист, история мира привлекала его единственно лишь альковной своей стороною[1]1

Венедикт Еврофеев. «Москва – Петушки». «ВАГРИУС», 2000.

[Закрыть].

…когда он торжественно передавал нам синюю толстую книгу с генеалогическим древом французских королей на развороте. Неизвестный Веничка казался придурком. А смысл понятия «любовь» был далёк от нас, двенадцатилетних, как абсент от «Слезы Комсомолки», интеллигентный доцент-филолог Василий Николаевич от опустившегося алкаша Васьки, а задрипанный полоумный старик Валентин Иосифович от прежде всесоюзно известного пианиста В. И. Светковича.

Нам не хотелось искусства. Мы жаждали безыскусности простых вещей: любви, ненависти, заговоров, драк и победы очевидно-мудрого, умеющего выждать нужный момент добра над хитросплетениями глуповатого несдержанного зла. Капетинги, Бурбоны и Валуа с «антисанитарными» мизансценами от французского беллетриста привлекали нас куда больше «Клима Самгина». Хотя язык «буревестника» казался неоспоримо и однобоко величественнее и могущественнее запутавшегося в стилистических изысках неоднозначного Набокова, какие уж там галлы! Тогда. Не сейчас. Хотя а что изменилось сейчас? Возможно, пройдёт немало времени, и когда мы будем совсем старыми – лет, скажем, сорока, – мы и на «Защиту Лужина» посмотрим совсем иначе. Да и на самого Набокова. Кто запутан в несчастьях, а кто счастья так и не смог достичь – станет наверняка понятно много позже. Хотелось бы верить, что станет понятно. И не ради риторического выпендрёжа друг перед другом, не для того, чтобы уделать оппонента софистикой, доведённой до совершенства, а на самом деле – просто понятно. Другое дело Дрюон – тот же Дюма, но с откровенными сценами почти группового казалось что секса, совмещённого с разработкой планов захвата власти в стране, так же далёкой от нас во времени и пространстве, такой же недостижимой, как Атлантида.

Сколько твоих знакомых бывали во Франции? Тётя Вера. Что тётя Вера знает о Капетингах? Ничего. Но она видела Эйфелеву башню, которую не видел ни один из династии, зачатой Гуго Капетом. По крайней мере, царствовавшей. Потому что вполне возможно, что где-то прямо сейчас по улочкам Парижа бродит какой-нибудь странный юноша и носит в своей ДНК обломки того самого Гуго. Или даже не там. А вот здесь, за углом звонит из телефона-автомата девушке из рода потомственных Дрищенок. И вообще, они друг другу кузены – через клан Иванопуло…

А тётя Вера была в «Мулен Руж»! Но говорила об этом только шёпотом и только сильно приняв на грудь. Более всего её потрясло в этом, как она выражалась, «вертепе» то, что мужчины, сидящие за столиками, кажется, вовсе не реагировали на демонстрацию обнажённой женской плоти и были более увлечены друг другом, нежели почти голыми девушками, лихо выплясывающими на сцене. Забавно. Она так смачно об этом рассказывала, что дядя Валера заявлял, что у него «встаёт», а тётя Надя грустно шутила, что лучше бы у него вставало не на рассказы, а на действительность. В Танькином доме никто и никогда не выгонял детей из-за стола. В отличие от собственного, где было табуировано всё. Разве что кроме мультфильмов.

И в этом же «отчем доме» – всего лишь квартире, конечно же, – дурацкий псевдоэротический фарс «Баня», упавший на голову с родительского шкафа, когда мы прыгали в запрещённые для квартирного пользования уличные «резиночки». Пошлость, кишащая густо-телесным, вызвала не только гомерический хохот девчонок, но и вполне видимые изменения в штанах мальчишек-подростков. Смешно. Смешно и гадко. И жалко. Жалко всех – и родителей, и детей. Жалко даже жалкие штаны. Потому что в человеке всё должно быть красиво. Не этому ли учил Чехов, вдалбливаемый нам в голову учителями русской литературы? И одежда! Да-да, и одежда!

Мы все и были смешными, гадкими, жалкими детьми. Маленькими дурачками. Но мы выросли…»

Полина споткнулась.

«…выросли во взрослых дур и дураков!» – сердито додумала она, внимательно рассматривая носок сапога. «Слава богу, не поцарапала! Это же сапоги твоей воплощённой мечты! Исключительно для особо торжественных случаев. Потому что очень трудно достать красивую одежду, чтобы всё в тебе было красиво. А не только лицо и мысли. А ты тут, кстати, думаешь всякую некрасивую никчёмную ересь и совершенно не смотришь под ноги!»

Так, или примерно так, размышляла Полина Романова, одна из главных героинь нашего студенческо-коммунального сумбура. Такого, знаете ли, где главные герои молоды, где кто-то проживает постоянно, а кто-то на время поселился. К кому-то гости зашли и мимо постоянных жильцов пробежали к временным (выпив по дороге со случайными) – и растворились навсегда. Сумбура, выписанного не по правилам, в полном несоответствии с графиком дежурств по коммунальной писательской кухне. Такого, в котором иные сюжетные линии вылизаны и блестят, как плита идеальной хозяйки, а прочие чем-то похожи на захламлённый балкон несчастной одинокой старухи. Сумбура, напоминающего жизнь. Но жизнь – не план-график, а божественный промысел, и никому, кроме Ответственного Квартиросъёмщика, не дано знать, почему и зачем, чёрт возьми, в коридоре на стене висит этот пыльный медный таз! Возможно, для того, чтобы кто-то когда-то сварил в нём, наконец-то, айвовое или вишнёвое варенье. Или для того, чтобы этот таз упал на голову злоумышленнику. А может, просто висит себе и висит – элементом «винтажного» декора, и думать о нём все забыли, но пыльный медный таз не перестал от этого быть тем, чем он был, есть и будет, – медным тазом.

Нашей главной героине едва минуло восемнадцать лет, но временами она казалась себе очень взрослой. Даже чаще всего. Интересно, есть хоть кто-то, не казавшийся себе в этом возрасте очень взрослым и очень умным? Кто же теперь правду скажет!

Вряд ли Полина имела хоть малейшее отношение к последней русской императорской династии. Романовых на планете чуть меньше, чем Ивановых-Петровых, но всё-таки куда больше, например, Рюриковичей. Если вы пороетесь в своих родственниках-друзьях-приятелях и знакомых ваших знакомых, среди них наверняка обнаружится какой-нибудь Вася Романов. Но вряд ли будет Коля Капет или Ваня Рюрик. Так что в имени Полина Романова нет ничегошеньки необычного. Во всяком случае, для русского слуха. Листая в детстве телефонный справочник в серой дерматиновой обложке, лежащий рядом с телефоном в доме родителей, Поля обнаружила, что Романовых там целых полторы страницы. И ещё несколько – Романевичей, Романковичей, Романовичей, Романовских и даже один Романсихер.

Полина тогда, листая справочник, и понятия не имела, какова фамилия русского царя. И даже не предполагала, что у царя может быть фамилия. Потому что период интереса к телефонному справочнику совпал – по возрасту – со сказками о царе Горохе. И девочка решила, что царям фамилии не положены – только прозвища. И хотя жила она в Одессе – городе, входившем в состав УССР[2]2

Для юношества: Украинская Советская Социалистическая Республика.

[Закрыть], – не знала, что «призвыщэ» – это украинскою мовою и есть «фамилия». Так что, как и почему она была Романова – неизвестно. И уже, вероятно, никогда не будет. Потому что Полине Романовой это было неинтересно даже тогда, когда ей стало известно, что и у царей есть фамилии – см. того же Дрюона. Колода, безусловно, тасуется причудливо. Куда причудливее, чем даже самая буйная фантазия может себе вообразить, и ни фамилии, ни попытки раскопок родословной тут совершенно ни при чём. Потому и мы, вслед за Полиной, не будем тратить времени зря.

В начале нашего повествования на дворе стоял исток конца века двадцатого. Если Полине сейчас восемнадцать, то это, надо полагать, плюс-минус тысяча девятьсот восемьдесят восьмой год от Рождества Христова. Или, как принято было говорить в описываемый период, «нашей эры». Ах, как правы были эти атеисты – наша эра – эра Христа. До его рождения была не наша эра. Так тогда и писали в книгах по истории и мифологии: «Такой-то год до нашей эры». Потом снова переверстали на «до Р. Х.». Но к нашей истории летоисчисление, равно как и его особенности, не имеет никакого отношения (почти), потому что с тех пор, как атланты вымерли, люди совершенно не менялись, как бы им ни хотелось верить в обратное.

Или не вымерли? Вам не кажется иногда, например во время грозы, что

Прозрачные ходят гиганты

По улицам наших снов.

И ищут следы атлантов

Средь множества просто следов.

Они наступают босыми

Ногами на зыбкий покров

Земли, простирая длани

Над сумерками городов.

Их дети играют с нами,

Не зная про наши сны.

И молнией падает пламя

На стёртые ливнями дни.

Полине очень сильно нравилась гроза. Во всяком случае, в детстве. Особенно на пляже. Гроза на пляже – это прекрасно. Все бегут, накрывшись подстилками, а ты остаёшься и подставляешь лицо хлёстким струям и после долго смотришь на песок, весь в следах… Не детей ли атлантов? И, насмотревшись, наступаешь. Босой ступнёй на зыбкий покров чуть подсушенной солнцем шагрени. Чуть нежнее хрупкости безе. Это изысканнее шероховатости масляных мазков. Это…

Впрочем, не важно. Во-первых, неизвестно, задерживались ли вы во время грозы на пляже или бежали вместе со всеми, накрывшись своей подстилкой, куда-нибудь, где можно укрыться от воды. Хотя непонятно, какой смысл укрываться от воды, будучи уже насквозь мокрым. Во-вторых, не все выросли у моря, что тоже немаловажно. А детские впечатления – не суть впечатления взрослых, увы.

Полина была юна. А любой юности, из какого бы детства она ни произошла, во все века, в любых городах и весях свойственно иметь богатый жизненный опыт, а также мыслить масштабами поколений. И переживать из-за новых сапог для особо торжественных случаев. Особенно из-за сапог, если ты таки живёшь в Одессе, где кое-что было и в восьмидесятых годах двадцатого столетия. Если были деньги. У Полины денег в достаточном для того, чтобы всё было красиво, количестве не водилось. И, соответственно, не водилось в таких же – достаточных – количествах приличных сапог для особо торжественных случаев.

А случай, надо отметить, простите, особо, был самый что ни на есть торжественный. Тётка Полиного отца – Валентина Александровна – вышла на пенсию и уехала жить в небольшой поволжский городок под Казанью, где она родилась и выросла. Свою комнату в коммунальной квартире родственница оставила Полине. Этот шаг был вызван не столько благородством и щедростью, сколько застарелой враждой с матерью своей внучатой племянницы. Матушка Полины Романовой была категорически против самостоятельного проживания отроковицы, и, соответственно, как же «тётка Валька» могла себе отказать в этом маленьком удовольствии – прописать на свою жилплощадь дочь сына сестры. Тем более своих детей и, следовательно, внуков у неё так и не случилось, и, не впиши она туда Полю, комната наверняка досталась бы одному из соседей и, как всегда, – «не тому». Или не той. Досталась бы эта комната – к гадалке не ходи – самой ненавистной соседке. То было давнее и многогранное противостояние, куда там Междуцарствию с его далёкими от нас перипетиями.

В настоящий момент всё былое, а также думы по этому поводу мало беспокоили юную «нигилистку», давно лелеявшую мечту о самостоятельном, независимом существовании под собственной крышей. Вдали от поучений, наставлений и вертикальной власти абсолютно горизонтального, тошного в своей плоскостной линейности отчего дома. Вернее – материнского. Вряд ли кто-то, знакомый с семьёй Романовых, назвал бы этот дом «отчим». Там царил полный матриархат, поддерживаемый с помощью упрёков, шантажа, криков, слёз, падений в обморок, выдуманных и настоящих болезней – всех этих верных слуг любой истеричной женщины, не получившей от жизни того, что ей, по её мнению, причиталось. Итак…

Для Поли пришла пора «сменить подъезд». Во всех смыслах. Для начала подходила и смена места жительства. Пусть и чужого на не своё, но зато грязно зависимого на чисто самостоятельное. Так, по крайней мере, ей казалось. А мы все очень часто выдаём кажущееся за существующее, желаемое за действительное и, что самое распространённое, банальное бегство – за свободу воли.

Самым торжественным образом девушка приближалась к старому дому, где на последнем – третьем – этаже и находился «Остров Свободы» площадью двадцать четыре квадратных метра отдельной комнаты с непомерно высокими «небесными сводами». Шесть метров тридцать сантиметров.

Родительский дом именовался «сталинкой суперфосфатного завода». Это мало что скажет современным детям, юношеству и даже некоторым уже законно взрослым. Но тогда каждому ребёнку было ясно, что «сталинка» – это многоэтажный жилой дом, построенный в пятидесятых годах двадцатого столетия по одному из самых удачных для тех времён архитектурному проекту – без проходных помещений, ведущих в кладовки, именуемые «комнатами», и без совмещённого санузла. А как раз с порядочными коридорами и отдельными самыми настоящими комнатами, непристойно просторными для советского человека. Прелесть же отделения унитаза от лохани для омовений заключается в том, что пока один из жильцов барахтается в пене дней, другой не должен применять титанические усилия по удерживанию переполняющих его продуктов жизнедеятельности. Разумеется, есть индивидуумы и даже целые нации, совершенно спокойно опорожняющие мочевой пузырь, а то и кишечник в любой обстановке, – возьмите хотя бы Индию. Но Полина Романова к таковым не относилась, а про Индию знала только то, что там был Махатма Ганди, есть Индира Ганди и ещё какие-то священные коровы. О том, что Дели и Бомбей завалены дерьмом, она узнала много позже. О необходимости мочеиспускания и акта, простите, дефекации в условиях, далёких от какого-либо комфорта, она узнала много раньше, чем о кучах на обочинах прямо в центре индийских городов. Потому что детство провела в относительно благополучном городе Одессе, в относительно благополучной семье и в относительно удачном архитектурном решении многоквартирного дома. Причем построенного – раз уж он «суперфосфатного завода» – специально для работников промышленного предприятия, производившего соответствующие удобрения.

Как и в любом ведомственном доме, часть квартир в нём была отведена на жэковско-партийные нужды. Отец Поли Романовой был капээссесовцем среднего звена – парторгом крупного предприятия. Производившего, что правда, не суперфосфатные удобрения, а прецизионные станки. Но кто поймёт полупридворные хитросплетения эпохи минувшей? Мы, простые обыватели, и в нынешних-то не очень сильны. Когда-то Полин папа был инженером, но об этом он помнил так же смутно, как и о том, что значит быть мужчиной. Ну, если не считать факта воспроизведения себе подобных – тут он более-менее преуспел. У Полины был старший брат. Покинувший родимую «сталинку» на десять лет раньше. Брат был взрослее и решительнее. И хотя девочки быстрее созревают физиологически, склонность верить в сказки остаётся с ними куда дольше, чем с парнями. Если не навсегда. Просто чем старше девочка, тем в более страшную и печальную сказку она верит.

Дом, где комната в одной из квартир прежде принадлежала Валентине Александровне, был совсем иного рода. Ныне он именовался «коммуной», потому что все квартиры этого дома были коммунальными. Пояснение для юношества: «коммунальные квартиры» – это такие квартиры, входя в которые вы ощутите устойчивый человечий запах. Совокупный запах человечьего множества. Монолитный, как бетон. Хотя известно, что бетон – это песок, щебень, цемент и вода, вид бетонной конструкции менее всего напомнит кому-нибудь о песчаных плёсах у реки. Вот так и с запахом коммунальной квартиры: будь каждый её обитатель в отдельности феей, пахнущей розами; лешим, пропахшим хвоей и белыми грибами; Красной Шапочкой, исходящей ароматом лесных трав и свежеиспечённых пирожков, – но собранные все вместе в условиях одного коридора, одной кухни и одного-единственного коммунального сортира – они суть цементированный монолит человечьего духа. Не то ли имела в виду Баба-яга, поводя своим крючковатым носом и заявляя что-то о духе русском? И даже не потому, что Иван-царевич или Иванушка-дурачок редко мылись, а лишь потому, что они до явления к избе передом были слишком социализированы со всех возможных сторон. Русские – вернее даже сказать, «славяне» – отчего-то исконно коммунальны, вспомните хотя бы их поведение в очередях. Да что вспоминать. Оно и по сей день так.

Отличительной же особенностью того устойчивого коммунального человечьего запаха-духа являлось то, что он был явно не ваш, хотя и вы проживали именно в этой квартире. Нет-нет, вы не ошиблись адресом, именно здесь вы прописаны, даже если во входную дверь, открытую вашим ключом, выходит, сильно пошатываясь, совершенно неизвестный вам гражданин в ваших ботинках. Это знакомец соседа Петьки, а вам в который раз уже говорят, что не следует выставлять свою обувь под дверь, вы не в «Лондонской»! Не надо орать: «Грабят!» Не грабят, а экспроприируют. У вас вон сколько обуви, а Петя последнюю пару пропил на днях. Равно как и его кореш. И не скандальте, пожалуйста! Петькины товарищи хотя бы не курят на кухне, в отличие от вас! Почему вы не можете курить в кухне собственной квартиры? Потому что это коммунальная квартира, а у внука Исидоры Степановны астма. Почему внук Исидоры Степановны ползает по вашей кухне без штанов и только что напрудил лужу под вашей кухонной мебелью? Ой, что вы называете мебелью? Эту рухлядь?! Да Исидора Степановна сама бы наложила под неё кучу, не будь она интеллигентной женщиной с восемью классами образования! Что там ваш институт? Чему вас там учат, в вашем институте? Да вам младенческая моча должна быть как божья роса! Ну и что, что пять лет? Так уже и не младенец, да? Вот будут свои, узнаете! Уже и описаться кровиночка не может, чтобы матерь её издохла в муках, алкоголичка паскудная! Вы эту безвинную мочу – должны собрать и выпить, может, тогда ума прибавится! Хотя вам уже ничего не поможет! Что? Пол вы мыли только вчера? А Исидора Степановна этот пол уже тридцать лет моет и вам здесь, в этой самой кухне, курить не позволит! Да! Когда Пётр Васильевич курит, так астмы у внука нет! Это у внука на вас астма, чтобы вам уже ни дна, ни ботинок! Да и не ваши это, поди, ботинки. На хороших людей наговариваете!

Не все поняли этот уже почти сюрреализм? Вот и хорошо. Значит, мы на верном пути к развитому капитализму. Не все уловили иронию последнего предложения? Вот и славно. Значит, вы давно не бывали в присутственных местах и вообще – иеромонах, и непонятно, как вам в руки попала эта насквозь светская книга.

Дом, куда Полина Романова направляла свои стопы в сапогах для особо торжественных случаев, был благородным старым зданием эпохи «бельгийской» дореволюционной застройки Одессы. Вероятно, тогда он был доходным домом какого-нибудь дворянина выше средней руки или купца с неплохим вкусом. Поля склонялась к первой версии. Ей так было приятнее. В юности нас мало интересует фактическая сторона любых вопросов. Мы больше склонны доверять своим ощущениям. Некоторые редкие счастливчики сохраняют эту особенность на всю жизнь. Именно эти глупцы, как правило, счастливы в браке, успешны в делах и реализуют себя куда как лучше тех, кто всю жизнь подсчитывает, прогнозирует, пересчитывает и осторожно делает «выверенные» ставки. Я вас умоляю! Что там можно выверить?! Но они верят в «систему». И это можно понять. Рулетка, например, рассохлась! Хотя и этот сюжет давно обработал Джек Лондон.

В жизни же тот, кто хоть раз не поставил последнее на кон, никогда не сорвёт банк. Кто ни разу не утрачивал рассудочное восприятие реальности, не станет мудрым. Кому не было страшно в темноте, не познает счастье света. Кто не голодал, не поест со вкусом. Тому, кто не страдал естественной порывистостью, никогда не наслаждаться изысками сдержанности. Тоже, наверное, в своём роде система. Кто знает?..

А вот архитектура старого дома изначально была изысканна в своей сдержанности.

Его три этажа были выше пятиэтажных «хрущёвок», стройными рядами заполонивших Черёмушки и всевозможные посёлки, носящие имена командиров Гражданской войны и учёных-виноделов[3]3

Посёлки Котовского и Таирова («спальные» районы Одессы).

[Закрыть]. В гармонии здания не было вычурных излишеств и несуразности, так свойственной рефлексирующему прагматизму более поздних «богатых» построек.

Поля любила этот дом. Частенько прогуливаясь мимо него в детстве, она бесцельно любовалась, даже не мечтая, что в один прекрасный день будет стоять у этого подъезда в сапогах для особо торжественных случаев (единственных приличных, если уж говорить начистоту). Валентина Александровна не особо любила визитёров, и в этой комнате, внезапном её законно-прописном владении, Полина Романова до сего дня была считаные разы. Кажется, впервые – когда ей было пять. Отец взял её с собой на чаепитие по поводу приехавшей на юг какой-то его родни. Родственников Полина особо не запомнила, как и чай. Но старый трёхстворчатый могучий шкаф, чёрную тарелку на стене и изумрудный бархатный альбом – с изначально плотными, но от времени хрупкими страницами – запомнила навсегда. Впитала в раскрытые поры детского сознания, да так они и инкапсулировались там яркими неизменными образами.

Ещё раз была лет в четырнадцать – первый осознанный побег иґз дому. Больше бежать было некуда, и она наивно рассчитывала, что если тётка Валька терпеть не может мать, то её, Полю, наверняка приютит, особенно учитывая тот факт, что именно мать её, Полину, и обидела. Не то очередным подозрением, не то просто плохим настроением. Известное дело: кто ближе – тот и подворачивается. Не так ли мы сами порой поступаем с собственными детьми?

Но четырнадцатилетний подросток просчитался, не учтя то обстоятельство, что взрослые отношения куда более полны оттенками, чем простой в своей порывистости мир детства. В тот раз Валентина Александровна щедро насыпала Поле в ладонь жёлтых облаток валерианы из стеклянного пузырька и за руку отвела назад в «суперфосфатное» родовое гнездо. Присовокупив по дороге, что мать надо любить, какой бы она ни была. Особенно если мать так хороша, как мама Полины Романовой. Потому что она умная, прилично зарабатывает и отлично готовит. Вот и пойми этих взрослых! Где у них ненависть и неприязнь, а где – объективная оценка и даже симпатия. И где та грань, что отделяет умного от хорошего, умеющего пристойно готовить от способного прилично зарабатывать, любящего от ненавидящего – и обратно? Каждому с этим разбираться самостоятельно. Люди не то чтобы концептуальнее архитектурных традиций, скорее – менее однозначны.

Зато любоваться самим домом можно было регулярно – По́лина учительница музыки жила в соседнем. Того же периода «бельгийского бума», но чуть более увитом всяческой лепниной, заставленном кариатидами и обвешанном тортообразными балкончиками с амурами и львиными головами.

Оценив сапоги на предмет степени ранения, Полина успокоилась. И закурила в палисаднике, поставив тяжёлую сумку на старую чугунную облезлую скамью. Хотелось зайти в подъезд не буднично. Торжественно. Хотелось запомнить. Поля Романова была до чёртиков склонна к излишнему символизму. Эдакий фетишизм образов. То ли сказалось влияние бабушки по материнской линии – Полины Фроловны, отличной от матери, как полярная ночь на макушке планеты отличается от солнечного дня в опоясывающих Землю тропиках. То ли Поля, как большинство юных барышень, была склонна к экзальтации, но она во всём стремилась найти что-то многозначительное. Если ничего значительного, тем более – «много», не находилось (а это случалось чаще всего, потому как жизнь большую часть времени весьма обыденная штука), – она создавала эту многозначительность самостоятельно. Простой поход за хлебом Поля могла превратить силами фантазии в яркое театрализованное действие на манер рок-оперы. Она отправлялась не за батоном в булочную, а за супругом-декабристом в Сибирь. По дороге добыв всеми правдами и даже – ах! – страшными чудовищными неправдами краюху хлеба, послабление условий содержания и прочее, и прочее, и прочее. Подростковые «прыщи» жертвенности щедро произрастают в любой девочке. Жаль, что у иных они так никогда и не проходят, отпылав положенный срок и излившись мёртвыми форменными элементами в небытие. Некоторые вполне себе великовозрастные дамы готовы спасать кого-нибудь хоть из чего-нибудь всю жизнь, пусть и ценой собственного унижения. Даже тех, кто в спасении и не нуждается. А просто возлежит на подушках собственных привычек, накрывшись тёплым пледом тлетворного характера, перед телевизором собственной судьбы. Такие не нуждаются в спасении, даже если они сами думают иначе. Их единственное спасение – слезть с дивана самостоятельно. Но они готовы принимать всё – заботу из рук женщины, хлеб, вино, потакание, но не признавать тот факт, что просто сидят в капкане ужимок собственного самомнения. В капкане на мышь.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?