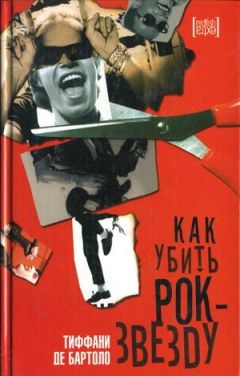

Текст книги "Как убить рок-звезду"

Автор книги: Тиффани де Бартоло

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

– Она сказала им, что я спала с Дутом, чтобы получить эту работу.

Вера не оценила трагизма ситуации. Она только восхитилась:

– Здорово, что ты можешь называть его просто по имени.

Я не стала развивать эту тему. Приближался срок подачи ноябрьского номера, и через полчаса мне надо было возвращаться на работу.

– Не заставляй Майкла бросать группу.

Вера вздохнула так, что взлетела ее челка.

– Это нечестно, Элиза. Мне двадцать семь. Если я не поступлю сейчас, мне будет сорок, когда я получу диплом.

– В браке нужны компромиссы, – глупо возразила я.

– Правильно. Только заметь, пока на компромиссы иду я, – еще раз вздохнула она. – Ты знаешь, что все, что Майкл зарабатывает в ресторане, уходит на группу? Мы живем от зарплаты до зарплаты. Моей зарплаты. Я так больше не могу.

Я не могла с ней спорить. Ситуация была несправедливой для всех. Но ведь можно найти какой-то вариант. Я решила, что это сделаю я.

– Я чувствую, что что-то должно измениться для «Бананафиш».

Я разломала остатки печенья и бросила их на землю. Немедленно налетела стая голубей.

– Элиза, – сказала Вера, – если к тебе подойдет крыса, ты ее тоже накормишь?

– Нет.

– Голуби – это крысы с крыльями.

Лучше бы она этого не говорила. Мне хватало проблем и без летучих крыс.

Вера оглянулась на нью-йоркскую Публичную библиотеку за своей спиной.

– Я подала документы в Колумбийский университет, – сказала она. – Если меня примут, занятия начнутся в январе. Если к тому времени группа не подпишет контракт, Майкл понимает, что ему придется уйти. – Она взглянула мне прямо в глаза. – Я так хочу.

Мне стало смешно. Удивительная фраза – «я так хочу». Вроде и имеешь право, и готова бороться, а на самом деле она просто о том, чего тебе не хватает.

Я задумалась, чего хочу я. Пальцы нащупали в кармане записку Пола, и в желудке образовалась такая пустота, будто я три года ничего не ела. Потом я вспомнила Адама. Я вспоминала все, что хотела получить от него и чего он никогда бы не смог мне дать. И как-то удивительно все свелось к одному детскому и тайному желанию.

– Песню, – сказала я вслух.

– Что?

– Адам не написал для меня песню.

Вера сосредоточенно смотрела на меня, пытаясь определить, насколько я серьезна.

– Он же был ударником, – сказала она наконец. – Ты ведь сама знаешь, что поющий ударник – это катастрофа.

Это правда. Конечно, если забыть «Romantics», Дона Хенли и Фила Коллинза. А еще такие песни, как «Yellow Submarine» и «Love Stinks». Ударникам хватает работы за установкой. Их обычно даже трудно разглядеть. А у поклонников должен быть визуальный контакт с певцом – так получается гораздо сексуальнее. Но я-то говорила не об этом.

– Все сделаю для парня, который напишет мне песню. Как Бет, или Розанне, или Саре. Или Шароне. Неужели я слишком многого хочу? Стать для кого-нибудь Шароной?

– Высоко берешь, – сказала Вера.

Всю неделю я уходила с работы не раньше восьми часов, но после разговора с Верой у меня испортилось настроение, и перспектива провести остаток вечера в пустой квартире наедине со своими мыслями меня пугал.

Я пораньше улизнула с работы, пошла домой и начала переодеваться, когда услышала, как по лестнице грохочет Пол. Через секунду он стоял в дверях моей комнаты. И ухмылялся.

– Ты дома. Наконец-то.

– Я дома? Забавно, учитывая, что ты не спал в своей кровати уже несколько дней.

– Ах, Элиза. Милая Элиза. А ведь я тебе нравлюсь, разве нет?

Наверное, я слаба, когда дело касается музыкантов. А может, я вообще слаба. Но бесполезно отрицать, что я была очарована этим самоуверенным придурком. А поскольку уже давно никем не очаровывалась, ситуация становилась угрожающей.

Пол выглядел как-то странно. И я не сразу поняла почему: он был с ног до головы одет из «Гэп».

– Знаю-знаю, – сказал он. – Сейчас переоденусь и пойдем.

Он опять появился через несколько минут, сияя, как солнце, в брюках от своего зеленого костюма и в желтой майке с надписью «Мой лимузин работает на джазе».

– Мы сегодня в одном цвете. – Он указал на свою футболку, а потом на мою грудь.

– Не поняла.

– Лифчик, – пояснил он. – Просвечивает. Желтый.

Я назвала его уродом, и он довольно засмеялся, как будто этого и добивался.

– Ты любишь азартные игры? – спросил он, открывая и закрывая все кухонные шкафчики и ящики.

– А что?

– Ничего. Можешь просто ответить?

– Я вообще-то никогда…

– Есть! – Он торжествующе помахал в воздухе пятидолларовой бумажкой, найденной под кучей старых ручек, резинок и пластмассовых приборов.

Он начал торопить меня, как только мы вышли на улицу.

– Давай не тормози и двигай ногами. Мы пропустим первую игру.

– Может, поедем на метро?

– Метро? – Это прозвучало, как будто я пригласила его прогуляться по аду. – Я не поеду ни на чем, что движется под землей. Я проведу там вполне достаточно времени, когда помру.

Обнаружив его слабость, хотя и высказанную с некоторой надменностью, я почему-то опять захотела дотронуться до его груди. До этого у меня никогда и ни с кем не возникало подобного желания, но в Поле было столько энергии и жизни, что мне казалось, его сердце должно стучать как большой барабан. Я хотела почувствовать этот ритм, слиться с ним. Быть им.

– Ну, ты точно педик.

Он засмеялся.

– Предупреждаю: если ты еще раз подвергнешь сомнению мою гетеросексуальность, мне придется привести неопровержимые доказательства прямо посреди улицы.

Я прикусила язык, потому что мне немедленно захотелось проверить, как это будет.

Шесть месяцев – это большой срок.

На улице было очень жарко.

– Ага, – сказал Пол. – Теперь я знаю, как можно тебя заткнуть.

В молчании мы прошли почти полгорода и наконец остановились у невыразительного здания с зеленой вывеской «Центр для престарелых имени Святого Патрика».

– Ты же сказал, что мы идем играть.

– Так и есть.

– Но это богадельня.

– А что, престарелые не могут играть?

– Надеюсь, у них есть кондиционер.

Пол за локоть провел меня через дверь, потом по длинному холлу в большой унылый зал с низким потолком, коричневым тусклым линолеумом на полу и – слава богу! – кондиционером. Здесь пахло мочой и пюре из картофельного порошка.

Мясистая немолодая женщина по имени Мэри-Лу приветствовала Пола, назвав его при этом Вилли. Она сказала, чтобы он садился за пятый стол.

– Патти про тебя уже спрашивала. Она говорит, что никогда не выигрывает, если тебя нет. Патти у нас самая азартная, – пояснила она уже для меня. – И она влюблена в Вилли.

Это, похоже, какая-то эпидемия, думала я, подходя вслед за Полом к другому столу, за которым сидела еще одна толстушка с коробкой табличек «Привет, меня зовут…».

Пол взял черный фломастер, большими жирными буквами написал на табличке «ВИЛЛИ» и приколол ее себе на грудь.

– Что это с твоим именем?

– Моя кличка, – ответил он шепотом. – Не выдавай меня. Мне надо заботиться о своей репутации. Они считают меня воспитателем детского сада.

Я засмеялась.

– Понятно. Ты как раз очень похож.

Он заполнил еще одну табличку и прикрепил ее прямо над моим сердцем, с демонстративной осторожностью стараясь избегать физического контакта. Он проделывал это, глядя мне прямо в глаза, и я почувствовала горячий прилив крови в низу живота.

– Что? – ухмыльнулся он.

– Ничего.

В комнате было несколько столов и по десятку игроков за каждым. Мы уселись за пятый стол. Нашей соседкой была хрупкая женщина с белыми волосами и вампирской улыбкой. Морщины на ее лице напоминали схему автобусных маршрутов Манхэттена.

– Роджер, подвинься. Вилли любит сидеть рядом со мной, – сказала она.

Беззубый Роджер, который казался древнее динозавров, безропотно уступил свой стул.

– Вот моя любимая девочка. – Пол потрепал Патти по щеке.

Я огляделась и обнаружила, что в комнате находились и люди не старше тридцати лет. Вероятно, это были родственники стариков и добровольные помощники.

– Ты сюда часто приходишь? – спросила я у Пола.

– Раз в месяц примерно. Начал, когда только переехал в город, потому что мне сказали, что здесь бесплатно кормят.

Патти заполняла сразу четыре карточки и не пропускала ни одного номера. В первой игре ей не хватило до «Бинго» только одного номера, и она громко выругалась, когда ее опередила афроамериканка с восьмого стола.

– У Бетти болезнь Альцгеймера, и она жульничает, – сообщила она нам. – Вилли, проверь-ка ее карточку.

Во время третей игры Патти потянула Пола за руку и прошипела:

– Скажи Луке, чтобы была повнимательней.

Пол откашлялся и показал пальцем на табличку с моим именем.

– Очень смешно, – сказала я. Потом проверила свою карточку, вскочила и завопила «Бинго!», как будто только что выиграла миллионный джекпот в казино «Цезарь».

Сначала я обрадовалась неожиданной удаче, но когда попыталась получить выигрыш, Пол объяснил, что добровольным помощникам не разрешается зарабатывать деньги на игре. Мэри-Лу вручила мне брелок для ключей и календарь с фотографиями такс, одетых в дурацкие наряды.

Мы закончили играть, когда уже темнело. Пол заторопил меня обратно в Ист-Сайд, обещая показать самый потрясающий урбанистический закат с крыши складского здания, в котором помещалась репетиционная студия «Бананафиш».

Когда мы туда добрались, было почти темно, но ночь оказалась теплой и ясной, и можно было видеть Ист-Ривер и Бруклинский и Манхэттенский мосты. Пол проверял мое знание Нью-Йорка, и я набрала жалкое одно очко из трех: я узнала статую Свободы, но приняла Бруклин за Куинс и Статен-Айленд за Нью-Джерси.

– Я не очень хорошо ориентируюсь, – объяснила я.

– Не очень хорошо? – Пол расхохотался. – У тебя топографический кретинизм.

Я стояла у края крыши. Пол подошел ко мне. Он встал совсем близко, касаясь меня плечом, хотя слева от него было достаточно свободного места.

– Я хотела поблагодарить тебя, – сказала я, чувствуя, что дрожу, несмотря на теплый вечер.

– За что?

– За то, что ты отказался от контракта. За то, что не наплевал на Майкла.

Пол пожал плечами, но его лицо смягчилось, и я подумала, что мои слова что-то значат для него.

Мы помолчали, а потом он кивнул на мое запястье:

– Почему ты это сделала?

Эту тему я не любила обсуждать, и особенно с теми, кого едва знала. Но в его вопросе не было желания судить, и он смотрел на меня так внимательно, что мне захотелось ответить ему.

– У меня была депрессия. – Я пожала плечами. – Я была молодой и глупой. На самом деле я не хотела этого.

Пол смотрел на меня, как будто ждал продолжения.

– Я ничего не чувствовала, – сказала я наконец. – Я даже не чувствовала, где правда, а где ложь. Ты понимаешь? Ты знаешь, как можно чувствовать правду?

– Я знаю, как можно ее слышать.

Мы улыбнулись одновременно, и на мгновение между нами установилось полное понимание, а потом я отвернулась.

Глядя сверху на город, я чувствовала полную уверенность, что из всех мест на свете я сейчас хотела бы находиться именно здесь, смотреть на сине-черное небо надо мной, вдыхать смесь запахов Чайнатауна и «Маленькой Италии» и стоять рядом с мужчиной, который сейчас – на этой грязной крыше, при свете миллиона мерцающих внизу огоньков – был больше похож на брошенного ребенка, чем на самоуверенного нахала.

Я обернулась к центру города и попыталась найти Людлоу-стрит, но смогла увидеть только водяные резервуары на крышах. Я никогда раньше не замечала их – большие грубые произведения индустриального искусства, установленные почти на каждой крыше, будто фаллические приношения святому покровителю города.

– Ты думаешь, что это трусость? – спросила я.

Пол зажег сигарету и облокотился на перила крыши. Он смотрел на меня с каким-то особым блеском в глазах, ни разу не мигнув за целую минуту. Потом, зажав сигарету в зубах, он отодрал от ботинка кусок приставшей к нему смолы и только после этого, вынув изо рта сигарету, сказал:

– Почему ты спросила?

– Я же знаю, что ты знаешь, что я должна была прилететь сюда самолетом. Но в последний момент струсила. Теперь ты знаешь, что я хотела спрятаться еще от очень многого.

Пол выставил вперед палец, как будто целясь в меня.

– Во-первых, человек, у которого хватает духу разрезать ножом собственные вены, не может быть трусом. И потом, не так уж много благородства в храбрости. Могу с тобой на сколько хочешь поспорить, что самый последний воин в поле – самый большой дурак из всех.

Я принимала его слова как горячий чай. Сначала они обжигали все внутри, а после, остывая, успокаивали.

Мы помолчали немного, а затем Пол сказал:

– Однажды я сам почти сделал это.

– Сделал что?

– Убил себя.

Само это признание было шоком для меня. А еще больше испугала беспощадная страстность, звучавшая в его голосе.

– Почему?

– У меня была депрессия, – усмехнулся он.

– Ты правда хотел умереть?

– Никто не совершает самоубийство, потому что хочет умереть.

– Тогда почему же люди это делают?

– Потому что хотят положить конец боли.

Такая прямота пугала. Но что-то внутри меня согласно отзывалось на его слова.

Он еще раз затянулся сигаретой и, подняв лицо к небу, выдохнул в воздух три кольца дыма. Наблюдая, как они медленно растворяются, он спросил меня, счастлива ли я. И, не дав возможности ответить, сказал:

– Не говори ничего. Глупый вопрос. Я верю в сказку о счастье не больше, чем ты.

Но здесь он ошибался. Я верила в эту сказку. Я должна была в нее верить. Иначе я вряд ли бы стояла здесь. Конечно, оно всегда ускользает. Но я верю в него, как в любовь и в музыку, потому что чувствую его.

Я рассказала об этом Полу, а он задумчиво смотрел в пространство. Потом сказал:

– Если оно и есть, то я думаю, это мгновенная вспышка, а никак не постоянное состояние духа. Я знаю, что, если ты умеешь ухватить моменты радости то тут, то там, потом они помогают тебе выбраться из дерьма. – Он остановился, чтобы снять с языка табачную крошку. – Я не люблю счастливых от рождения людей. Я им не доверяю. Что-то с ними здорово не так, если их нисколько не угнетает этот мир.

Пол заявил, что нам необходим поздний ужин, вернее его жидкий вариант, и затащил меня в «Кольца Сатурна». Как только мы появились в дверях, Иоанн Креститель вытащил из-под стойки бара бутылку и спросил:

– Как твой дружок, Хадсон? Еще не стерся? – Потом он узнал меня.

– Ай-ай-ай, что же такая славная девушка делает с этим клоуном?

Пол взглянул на нас по очереди.

– Вы что, уже знакомы?

– Конечно, – Джон подмигнул мне. – Девушка имеет склонность к зеленым оливкам и мартини без градусов, и к тому же она оставляет чаевые, чего я не могу сказать о тебе.

– Мартини без градусов? – У Пола вытянулось лицо. – Это что за черт?

Не спрашивая, Джон принес нам нагни напитки. Пол, очевидно, предпочитал ром «Капитан Морган» с имбирным пивом.

– Подходящий вечер для «Moondance», – сказал Пол Джону.

На голове у Джона была красная бандана, а в заднем кармане – посудное полотенце. Он вытер об него руки, направился к стереоустановке, располагавшейся рядом с кассой, и поставил компакт Вана Моррисона. Через секунду мимо стойки продефилировала девица с длинными каштановыми волосами, разделенными посредине идеально ровным пробором, и небрежно уронила:

– Привет, Пол.

– Привет, Алисия, – пробормотал Пол и так резко повернулся к ней спиной, что у меня не осталось сомнений в том, что он с ней спал. Мне захотелось его ударить и за его напускное безразличие, и за мою глупую ревность.

– Уже поздно, – сказала я, вставая. – Не хочу мешать тебе общаться с друзьями.

И тут же возненавидела себя за то, что произнесла «друзья» с интонацией Люси Энфилд. Я чувствовала себя дурой и потому, что пришла сюда, и потому, что пришла вместе с Полом и еще позволила себе думать всякие глупости о нем.

– Останься. Пожалуйста. Я хочу тебе что-то показать. – Он прикоснулся к моей руке, и в его голосе послышалось почти отчаяние.

Он вынул из кармана бумажник и достал из него маленькое белое перышко. Оно было старым, помятым, и кончики казались обожженными. Пол держал его как осколок стекла.

– Я его никогда никому не показывал.

Я еще могла послушаться голоса разума, который твердил мне, что надо уходить, но у Пола были такие потерянные и умоляющие глаза, что казалось, они принадлежали не ему, а совсем другому человеку.

– Что это? – спросила я.

– Перо.

– Вижу. Что оно означает?

– Мне прислала его бабушка много лет назад.

Я опять села, откинулась на спинку стула и начала задавать ему вопросы так, как делала это, когда брала интервью – сочувственно, но настойчиво, и он начал рассказывать мне о своей жизни, будто торопясь освободиться от токсинов, долго отравлявших его кровь.

– Я начну с самого начала, – сказал он. – Позднее утро. Декабрь тысяча девятьсот семьдесят второго года. Питсбург. У моей матери, которая в дальнейшем будет именоваться Кэрол, начинаются схватки. Она одевается и просит своего жениха Роберта Девиса отвезти ее в больницу.

– Она не замужем?

– Нет. Она обручена. С этим парнем – Робертом Девисом, который, кстати, совсем не является отцом будущего ребенка.

– А мистер Девис в курсе?

– Да, он знает. По просьбе Кэрол он приносит в больницу приемник, который не выключают во время родов. Через шесть часов я появляюсь на свет и первое, что я слышу, – это Дуг Блэкман, поющий «Молитву о проклятых».

Я недоверчиво покачала головой.

– Ты хочешь сказать, что ты это помнишь?

– Как вчера.

– Так не бывает.

– Ты всегда так ведешь себя во время интервью?

– Только если они не очень важные, – подразнила я его. – Так что там с Робертом Девисом?

– Клянусь, я не могу вспомнить, чтобы хоть раз разговаривал с ним. Он вообще очень мало говорил и, кажется, ничего не чувствовал. Пока я рос, я звал его Деревяшкой – он был какой-то застывший и лишенный всякой индивидуальности. Когда он не спал, он работал. Или возился с цветами в нашем дворике. Хоть он и был ходячим бревном, но с розами у него получалось.

– А чем он занимался? Где работал?

– Он работал в компании, которая производила и продавала электронику. Его задачей было обеспечить эффективную работу филиалов по всей стране. Каждые несколько лет его переводили в новый город, чтобы реорганизовать работу очередного офиса, и там он нанимал и увольнял тех, кого считал нужным. Этот процесс – единственное, что волновало его кроме роз.

– А какой была твоя мама?

– Она скучала. И искала способы примириться с нашей бродячей жизнью и с мужем, у которого отсутствуют эмоции. С утра – боулинг, днем пара стаканчиков виски. Обычно ей это помотало. Я не имел таких возможностей, во всяком случае пока был ребенком. Мне оставалась только стопка старых пластинок.

Знакомо звучит, подумала я.

– А твоя бабушка?

– С ней такое дело… – Пол наклонился ко мне, и я почувствовала на щеке его теплое, пахнущее ромом дыхание. – До тринадцати лет я вообще не знал, что у меня есть бабушка. А потом я получил от нее письмо, и она писала, что ее сын – мой отец. Она просила прощения за то, что я никогда его не видел, но объясняла, что у него в мозгу выросла какая-то плохая штука и он умер – ее точные слова. Потом уже я узнал, что у него была опухоль мозга. Перышко было в конверте, и с тех пор я ношу его с собой как талисман.

– Ее сын правда был твоим отцом?

Он кивнул.

– Когда я показал письмо Кэрол, она пожала плечами, как будто не произошло ничего особенного, и сказала; «Не представляю, как эта сумасшедшая тебя нашла».

Пол рассказал, что после этого он несколько дней донимал мать вопросами о своем настоящем отце и наконец она поведала ему правду.

– Она сказала, что его звали Уильям, что у него был мотоцикл и никогда не было денег. Он умер еще до того, как я родился, а Деревяшка был настолько любезен, что сделал из нее честную женщину. Больше она никогда не поминала моего отца.

Я сняла с зубочистки оливку и высосала из серединки кусочек красного перца. Через секунду Иоанн Креститель положил в мой стакан еще две оливки.

– Почему твоя фамилия не Девис? – спросила я у Пола.

– Пока я рос, я был Девисом. Но на самом деле в свидетельстве о рождении у меня другое имя.

– Хадсон – это имя твоего настоящего отца?

Он отрицательно помотал головой.

– А какое настоящее?

– Не скажу.

– Почему?

– Никто не знает моего настоящего имени. Кроме Фельдмана.

Казалось, он обдумывает, сколько еще информации можно мне доверить. Он сделал медленный глоток рома, заставил меня поднять правую руку и поклясться, что никогда никому ничего не скажу, а потом продолжил:

– Когда я приехал сюда, я хотел открыть чистую страницу. Чувствовал себя новым человеком и хотел новое имя. И я его выдумал.

– Хорошо. А почему Хадсон?

– Из-за реки.[ii] [ii] Игра слов: Гудзон и Хадсон в английском языке звучат и пишутся одинаково.

[Закрыть] – Он произнес это, как что-то совершенно очевидное. – Я жил тогда в какой-то блошиной конуре, и, заметь, я говорю «блошиной» не в переносном, а в прямом смысле – каждый раз, когда я вставал с постели, у меня чесались ноги. С туалетом дело обстояло еще хуже. Там были серьезные проблемы с канализацией, и в бачке всегда не хватало воды. Надо было слить раз пять, чтобы наконец все смыть. – Он не отводил глаз от стоящего перед ним стакана. – Однажды ночью в середине лета на «лице была жара градусов сорок, и в комнате так невыносимо воняло, что я пошел спать на крышу. По-моему, это был самый тоскливый день в моей жизни. Я помню, что лежал там, смотрел в небо, чувствовал себя офигенно одиноким и думал о том, что же будет со мной дальше, смогу ли я когда-нибудь выбраться из этого говна, и действительно ли мое место в Нью-Йорке, и смогу ли я когда-нибудь зарабатывать на жизнь музыкой или стоит просто сигануть с этой, черт подери, крыши, и дело с концом. – Он взглянул на меня, чтобы убедиться, что я понимаю. – И первое, что я увидел, проснувшись утром, – это реку. И как-то я сумел пережить эту ночь, и тогда появился Пол Хадсон.

Я чувствовала, как его взгляд жжет мне лицо. Он чего-то ждал от меня. Подтверждения. Оценки. Возможно, сочувствия. А я не осмеливалась даже посмотреть на него, потому что боялась, что эмоции станут сильнее меня.

Я сфокусировалась на колонке, висящей над стойкой бара, и слушала, как Ван Моррисон поет о душах, летающих в таинственном пространстве.

Ван, очевидно, пытался мне что-то подсказать.

– Не знаю, почему я вывалил перед тобой всю эту кучу дерьма, – пробормотал Пол.

Он допил то, что было в стакане, и теперь молча крутил кубики льда. Я не сразу придумала, что сказать.

– Когда ты начал играть на гитаре? – Это было все, что пришло мне в голову.

– Мы только что переехали в Рочестер. Мне исполнилось шестнадцать. – Языком Пол достал кусок льда из стакана и попробовал его разгрызть. – Для меня символом всех наших переездов были эти, черт подери, подвалы, которые я должен был разгребать и приводить в порядок. И в одном из них в старом ящике я нашел акустическую гитару. У нее была дыра в корпусе и не хватало струн, но я сразу же влюбился в нее. Я отдал ее настроить, купил упаковку медиаторов и самоучитель и целую неделю расставался с ней, только когда ложился спать. Когда Кэрол попыталась вытащить меня из подвала, я позвал ее и Деревяшку вниз и сыграл им целую песню. Ну, теперь спроси меня, какая это была песня. Давай.

– Какая это была песня?

Его лицо стало оживленным. Брови танцевали в такт с голосом.

– Маленькая песенка из трех аккордов под названием «День, когда я стал призраком», сочинение Дугласа Дж. Блэкмана. Ясное дело, что наши коробки в подвале так и остались нераспакованными. А запах цемента с тех пор всегда напоминает мне о дне, когда я нашел свое призвание.

– Это моя любимая песня, – призналась я, хотя это было сильным преуменьшением.

Я играла зубочисткой в стакане и как могла боролась с силой, тянущей меня к этому человеку. Бессмысленно было отрицать, что между нами перекатываются какие-то энергетические волны, подобные тем, которые доносили до меня музыку из колонки усилителя.

– А как ты оказался здесь?

– После Рочестера мы переехали в Хьюстон. Ты была когда-нибудь в Хьюстоне?

Я помотала головой. Я никогда нигде не была.

– Это полный отстой, – сказал Пол. – Я мечтал выбраться оттуда с того самого дня, как мы туда приехали. Я хотел зарабатывать свой хлеб музыкой. Я работал на стройке, развозил продукты, работал в музыкальном магазине, чтобы скопить денег и послать этот город к черту. Потом заболела Кэрол, а Деревяшка стал проводить на работе еще больше времени, чтобы не замечать этого, и мне пришлось ухаживать за ней. Она прошла химиотерапию, ей отрезали обе груди, она потеряла все волосы и через полтора года умерла. Через неделю после этого я собрал вещи, сел в самолет и приземлился в аэропорту Кеннеди.

Я решила, что только настоящий герой может так небрежно упоминать о путешествии на самолете.

– Какой авиалинии принадлежал самолет?

Он посмотрел на меня, как будто я неожиданно заговорила по-японски.

– Не знаю. Это же было давно. Помню, что на борту самолета красовался дельфин.

У меня сжался желудок.

– Как что?

– Они спонсировали какой-то новый мультфильм и изобразили на самолете главного героя.

– И ты решился в него сесть? Ты в своем уме? Может быть, нарисовать птицу еще ничего. Но морское животное? Это все равно что просить о крушении.

– Элиза, – произнес он мягко. – ты знаешь, какой у человека шанс попасть в авиакатастрофу?

– В зависимости от обстоятельств это примерно один шанс из четырех с лишним миллионов, но попробуй расскажи об этом моим родителям и еще семидесяти восьми человекам, которые разбились вместе с ними.

Пол, кажется, собрался извиняться, и я быстро сказала:

– Не надо соболезнований, пожалуйста. Ты не можешь жалеть о том, частью чего никогда не был.

Что ж, это честно.

Мне не нравилось направление, которое принял разговор, и я попыталась вернуть его в прежнее русло.

– А что стало с твоей бабушкой? Той, которая прислала письмо?

– Когда я ее нашел, из нее уже росли маргаритки.

– И у тебя нет других родственников?

– Нет.

– А Роберт Девис?

– Его перевели в Нашвилл вскоре после смерти Кэрол, но я не говорил и не виделся с ним, с тех пор как уехал из Техаса. – И продолжил без всякой паузы: – Потанцуй со мной.

Он встал и потянул меня за руку.

Даже не знаю, чего бы я хотела больше, чем поближе прижаться к Полу Хадсону во время танца. Наверное, именно поэтому я помотала головой.

– Ну давай. Только одна, черт подери, песня.

– Тебе никто не говорил, что ты злоупотребляешь этими словами?

– Какими?

– «Черт подери»!

– Послушай, я перед тобой все кишки вывернул. Сделай и для меня что-нибудь.

В зале никто не танцевал. Здесь не было даже настоящего танцпола. И Алисия все еще крутилась тут. Но Пол продолжал тянуть меня за руку, пока я не встала и не пошла за ним.

Он положил одну руку чуть ниже моей талии, а другой крутил табличку с именем Лука на моей рубашке.

– Так нормально?

Не знаю, относился ли его вопрос к рукам, к танцу или к тому ультрафиолетовому теплу, которое излучало его тело, но я кивнула, прижалась сильнее и через секунду улетела в другое измерение, где было ни острых углов, ни швов и все было закругленным и гладким, как его голос, напевающий песню Вана Моррисона прямо мне в ухо.

Потом я почувствовала, будто ко мне приставили ружье.

Из-за плеча Пола меня разглядывала Алисия.

– Пошли отсюда, – прошептал Пол.

Мы дошли до дома молча. Когда мы зашли в подъезд, Пол сказал:

– Я тебя обгоню, – и понесся вверх по ступеням.

Я побежала за ним следом. Он стоял на четвертом этаже перед кровоточащей дверью как перед баррикадой, изображая руками букву V, с обычной хамоватой улыбкой на лице.

– Элиза, ты нервничаешь из-за меня?

– Нет.

Он сделал шаг ко мне.

– Тогда почему ты дрожишь?

Я опустила подбородок, сглотнула комок в горле и ничего не сказала.

– Не смотри на меня так, а то еще тридцать секунд – и я за себя не ручаюсь.

– Дай мне пройти.

– Сначала надо оплатить пошлину.

Он положил руку мне на затылок и прижался к моему рту. Он целовал меня, пока у него не кончился воздух в легких, потом быстро вздохнул и поцеловал еще раз, а когда наконец отпустил, на лице у него сияла торжествующая улыбка.

Я подумала, что целуется он так же, как бегает по лестнице, – страстно, азартно и забывая в этот момент обо всем на свете.

– У меня шесть месяцев не было секса, – сказала я. И сама не поняла, зачем поделилась с ним этой пикантной информацией.

– Шесть месяцев? – Пол, кажется, не поверил. что такое может произойти с живым человеком. Он поиграл с моей сережкой.

– Ты просто поддерживаешь беседу или это приглашение?

– Телефон звонит, – сказала я.

Я воспринимала звук, идущий из квартиры, только краем сознания. Я как будто окаменела и не могла сдвинуться с места, пока Пол искал ключи, открывал дверь и снимал трубку.

– Публичный дом Хадсона слушает, – сказал он в нее. Потом застонал: – Это была шутка, Авриль. Понимаешь такое слово? Я же говорил тебе, мы сегодня репетировали… – Я вошла в комнату, и Пол перешел почти на шепот: – Да, я тоже соскучился. Увидимся завтра, хорошо?

Я изо всей силы лягнула его в голень и, хлопнув дверью, убежала к себе в комнату, а он согнулся пополам от боли и смеха одновременно. Я закусила щеки, чтобы не расплакаться.

Пол вошел ко мне не постучав. Он сел на подоконник, завернул штанину и сказал:

– У меня будет синяк.

– Зачем ты сказал ей, что репетировал?

– А что я должен был ей сказать? Что пытался соблазнить свою соседку?

– Убирайся отсюда! – закричала я, почувствовала кровь во рту и решила, что я самая большая дура на Манхэттене.

Он опять засмеялся, слез с подоконника и захромал ко мне.

– Никто не заставлял тебя отвечать на поцелуй.

– Я не отвечала на поцелуй.

– Еще как отвечала. Дважды. – Он схватился рукой за бок. – О, черт! Теперь у меня и нога, и поджелудочная.

Я распахнула дверь.

– Пообещай, что придешь на концерт в четверг.

– Я серьезно говорю. Убирайся!

Он поплелся к выходу как обиженный ребенок, а потом появился в прихожей со своим магнитофоном в руках.

– В четверг, – напомнил он. – Приходи.

После этого он вышел из квартиры, и я в окно смотрела, как он идет по Хьюстон-стрит.

Я долго стояла у окна, даже когда он уже пропал из виду, и пыталась разобраться в этом вечере, в последней паре недель, в своей жизни и в том, как Под вписывается в нее.

Я попробовала доказать себе, что он совсем в нее не вписывается. но интуиция говорила, что. как бы я ни старалась оставаться на периферии страны Пол Хадсон, я уже пересекла ее границу и сделала это совершенно добровольно.

1 августа 2000 года

Иногда мечта может изменить историю, а песня – судьбу. В хорошие дни я свято верю в эти две истины, а в плохие они кажутся мне полной чушью. Наверное, этот, черт подери, день был не просто хорошим, а исключительным, потому что, идя по Хьюстон-стрит, я был совершенно уверен, что когда-нибудь оглянусь на него и пойму, что в этот вечер изменилась моя жизнь. Случилась встреча прошлого и будущего. История и судьба столкнулись, как два поезда.

И еще меня посетило озарение. Момент абсолютно ясного «осознания своей отдельности», как я это назвал, или, как обычно говорят в таких случаях, я понял, что одинок.

Вообще-то я редко его замечаю. Одиночество. Я уже знаю, что, если не обращать на него внимания, оно не портит настроения. Но на этот раз, расставшись с девушкой, которая стоит сейчас у окна и глядит мне вслед, я почувствовал себя таким потерянным, как никогда в жизни.

Быть одному и быть одиноким – это совсем не одно и то же. И если вы уже успели почувствовать разницу камера одиночного заключения не покажется вам самым страшным местом на свете.

Я продолжал идти по улице, хромая на правую ногу которую ударила Элиза; мысли волнами накатывали на меня, и я чувствовал такой кайф, который приходит только от трех вещей: от искусства, любви и наркотиков. И последнее не считается, потому что даже я знаю, что это ловушка.

Чувствует ли Элиза хотя бы половину того, что чувствую я? Не знаю. Но знаю, что она тоже ищет что-то. Это видно по ее глазам. И по ее шраму. И по ее отношению к музыке, которое было написано у нее на лице, когда она слушала песню Вана Моррисона в баре. Она по-настоящему верующая. А то, что она еще не верит в меня, – не очень большая проблема. Если она правда такая, как я думаю, я завоюю ее одним своим стихотворением. Или одним аккордом. Может быть, даже одной строчкой. Это будет, черт подери, экзамен. Я проверю ее так же, как она наверняка будет проверять меня – песней. Потому что настоящие верующие понимают, когда они слышат правду.

Второе озарение случилось через полтора квартала, когда я увидел свое отражение в витрине Каца. Круги под глазами. Кожа цвета освежеванной цыплячьей грудки. Я выглядел так, будто прочно сидел на игле, хотя, клянусь, ни разу в жизни даже не пробовал колоться. Озарение номер два заключалось в том, что я понял: я хочу стать лучше, и это из-за Элизы. Не слабо, учитывая, что я с ней даже не спал.

У нее в глазах было небо, а мне всегда хотелось дотронуться до этого, черт подери, неба.

Случаи озарения были беспрецедентными и требовали немедленного принятия каких-нибудь важных решений. Первое – я загнул указательный палец, – надо меньше курить. Второе – я загнул средний, – надо меньше курить траву. Нет, надо хотя бы попробовать меньше курить траву.

И о складывании рубашек. При помощи безымянного пальца я решил, что буду делать это гораздо лучше. Нет, я стану лучшим рубашкоскладывателем за всю, черт подери, историю «Гэп», потому что жизнь коротка, а человек должен гордиться своей работой, даже если это полная лажа.

Мимо проехал пацан на скутере и сказал: «Заткнись, придурок». Мне показалось, что он слишком молод, чтобы гулять одному, не говоря уже о езде на скутере по ночному Манхэттену, и я собрался ему об этом сообщить, когда внезапно порыв горячего вонючего воздуха пронесся у меня по ногам и ударил в лицо. Я не замечал, куда иду, и, блин, теперь стоял прямо на вентиляционной решетке метро.

Сердце заколотилось, и я почувствовал иррациональный страх, что сейчас меня засосет под землю, и я никогда больше не поцелую Элизу, и никогда не увижу ее, черт подери, комплекты белья, и никогда не проведу своим, черт подери, языком по внутренней стороне ее, черт подери, бедра.

Мимо прошел какой-то бездомный с тележкой из супермаркета и крикнул, указывая на меня: «Среди нас киборг! Среди нас киборг!»

Здорово, подумал я. Я уже трансформируюсь в получеловека-полумашину, и сейчас магнитная сила утянет меня вниз. Дыхание подземного мира было тяжелым, тухлым и очень близким – еще один вздох, и от меня останется мокрый огрызок.

– Там ничего нет, кроме окурков.

Так сказала мне Элиза, когда мы шли в дом престарелых. Когда она поняла, что решетки метро до смерти пугают меня, она вставала на каждую, которая попадалась нам по дороге, и прыгала на ней. Я думаю, я за это ее и полюбил. Особенно когда внизу проходил поезд, и она со своей юбкой изображала Мэрилин Монро, а я мог разглядеть ее трусики.

– Посмотри, – указывала она пальцем под землю. – Можешь не наступать. Просто посмотри.

Я заглянул туда. Глубина была около шести футов.

– Даже если ты упадешь, – убеждала меня Элиза, – ты не разобьешься. Может, и ногу не сломаешь.

Она тянула меня к себе, пока я не встал на решетку и не простоял на ней целых пятнадцать секунд. Это был смелый поступок, и я совершил его только потому, что она держала меня за рукав.

Озарения были о том же. О том, что с ней я смог это сделать, а без нее бы убежал.

Люди, которые не любят города и которые не живут в Нью-Йорке, вечно жалуются, что ночью в городе не видно звезд. Это преувеличение. Во время моих озарений я насчитал тридцать три звезды над нашим кварталом, и они были такими близкими и такими яркими, что, если бы я, вытянув руку, поднес к ним спичку, она бы точно вспыхнула.

Я огляделся и понял, что опять пришел в «Кольца Сатурна». Иоанн Креститель засмеялся, когда увидел меня. Он положил лед в стакан и потянулся за «Капитаном Морганом», но мне не хотелось никакой, черт подери, выпивки. Я попросил у него кофе.

– Когда-нибудь прыгал с парашютом, Хадсон? – спросил он.

Я сказал, что не прыгал.

– Тогда запомни, – продолжал он, – если ты собираешься выпрыгнуть из самолета, знай, что будешь падать с конечной скоростью, а с этим шутить не стоит. Проверь оборудование и убедись, что парашют в рабочем состоянии.

Он всегда молол какую-то чушь, но мне показалось, что мы настроены на одну волну. Я спросил, обратил ли он внимание на то, как Элиза слушала музыку и смотрела на колонку, как будто с ней говорил сам Бог.

Он сообщил мне, что конечная скорость – это примерно сто тридцать миль в час.

С девушкой, которая так слушает музыку, у меня может быть что-то серьезное.

– Иногда, если открыть парашют на высокой скорости, можно сломать руку из-за перегрузки. Не часто, но такое случается. Приключилось с моим приятелем во Вьетнаме.

Я спросил Джона, разве преступление – мечтать о мире, где девушки с соколиными глазами верят в рок-н-ролл.

– Главное, проверь парашют, перед тем как прыгать, – ответил он. – В этом все дело.

Надо поспать хоть немного.

Все.

* * *

Вера выдала мне стикер, который являлся пропуском во все помещения в «Кольцах Сатурна».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?