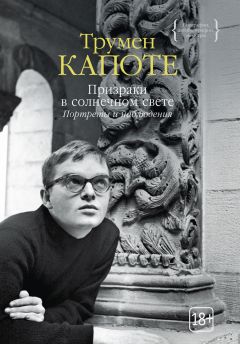

Текст книги "Призраки в солнечном свете. Портреты и наблюдения"

Автор книги: Трумен Капоте

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]

Подъехала машина с зажженными фарами. По черно-белым клеткам на дверцах я понял, что это такси. Задняя дверца открылась, и меня окликнул Степан Орлов. Наклонившись к нему, я стал объяснять, что произошло, просить помочь человеку, но он спешил, не слушал меня, все время повторял «Садитесь», «Да садитесь же» и наконец, с потрясшим меня бешенством, – «Идиот!». С этими словами он втащил меня в машину. Такси развернулось, и фары высветили лежащего. Пальцы его скребли снег, как щупальца насекомого, безжалостно опрокинутого на спину.

– Прошу прощения, – сказал Орлов уже нормальным голосом, которому сумел придать интонацию искреннего извинения, – но чужие драки… не так уж интересны, понимаете ли. А теперь – удовольствие. Мы идем в «Восточный». – Он упомянул об отсутствии мисс Райан и выразил «глубокое» сожаление, что она не смогла прийти. – Такую девушку, как Нэнси, хочется сводить именно в «Восточный». Прекрасная еда. Музыка. Восточная атмосфера.

При том, какой тайной была обставлена наша встреча, мне показалось странным, что теперь мы едем в такое веселое и публичное место, о чем я ему и сказал. Он обиделся.

– Я ничего не боюсь, но я не полный кретин. «Астория» – горячая точка. Понимаете? Туда ходить не стоит. А так почему бы нам с вами не повидаться? – спросил он сам себя. – Вы – певец, а меня интересует музыка.

Он полагал, что мы с мисс Райан поем в «Порги и Бесс». Я исправил его ошибку, объяснив, что пишу, и это ему не понравилось. В тот момент он закуривал, и губы его, чуть вытянувшиеся, чтобы задуть спичку, затвердели.

– Корреспондент? – спросил он, оставив спичку гореть. Я сказал, что нет, не в том смысле, какой он имеет в виду. Он задул спичку.

– Не выношу корреспондентов, – сказал он предостерегающе, как бы предупреждая, чтобы я не вздумал ему лгать. – Шваль. А американцы, должен сказать, хуже всех. Шваль на швали.

Мне подумалось, что теперь он, может быть, видит ситуацию в менее безобидном свете, и я сказал, что если такси довезет меня куда-нибудь, откуда можно дойти до «Астории», то мы дружески распрощаемся. Он истолковал это как протест против его отношения к американским репортерам.

– Извините, вы меня неправильно поняли. Я восхищаюсь американским народом.

Он объяснил, что годы, прожитые в Вашингтоне, были «незабываемо счастливыми».

– Русские, которые жили в Нью-Йорке, всегда свысока относились к русским, которые жили в Вашингтоне; они говорили: «Дорогой мой, Вашингтон – это так скучно, так провинциально!» – Он сам засмеялся, изобразив grande dame[44]44

Знатная дама (фр.).

[Закрыть]. – Но мне там нравилось. Жара. Американский виски. Ужасно нравилась моя квартира. Откроешь окно, нальешь себе виски, – он как будто заново переживал все это, – сидишь в одном белье, пьешь виски и слушаешь радиолу на полную громкость. И знакомая есть. А то и две. Какая-нибудь да забежит.

«Восточный» – это ресторан при гостинице «Европейская», за углом от Невского. Не представляю себе, почему Орлов утверждал, что там восточная атмосфера, – разве что из-за нескольких иссохших пальм в кадках. Атмосфера если и была, то обескураживающая: грязноватых желто-коричневых стен и полупустых столиков. Орлов был явно не в своей тарелке, то и дело поправлял галстук и приглаживал волосы. Мы шли по пустому пространству для танцев, а четверо музыкантов, стоявших среди пальм и таких же иссохших, как они, выскребали вальс. По лестнице мы поднялись на балкон, где были неприметные кабинки.

– Вы наверняка думаете, что «Астория» шикарнее, – сказал он, когда нас усадили. – Но это для иностранцев и больших снобов. Здесь – для небольших снобов. Я очень небольшой сноб.

Он явно не мог себе позволить походов в «Восточный», и это меня беспокоило. Правда, на нем было пальто с роскошным собольим воротником, шляпа из тюленьей кожи. Но костюм его был из плохого, тонкого материала, а накрахмаленная свежесть белой рубашки почему-то подчеркивала обтрепанные манжеты и воротник. Тем не менее он сделал роскошный заказ, и нам принесли четырехсотграммовый графин водки и громадную порцию икры, которая горкой высилась в серебряной мороженице, обложенная гренками и ломтиками лимона. Мельком вспомнив о миссис Гершвин, я принялся за мягкие, несоленые, жемчужно-серые бусинки, съел все до последней, и Орлов, изумившийся быстроте, с какой это было проделано, спросил, не хочу ли я еще. Я сказал, что больше не смогу, но, поняв, что я смогу, он отправил официанта за добавкой, а сам предложил тост за мисс Райан.

– За Нэнси, – произнес он, осушил стопку, затем, снова ее наполнив, – за Нэнси. Очень красивая девушка, – и, наливая третью, – за красавицу Нэнси. Красивая девушка. Красавица.

От быстрого заглатывания водки его бледное, почти красивое лицо раскраснелось. Он сообщил, что может, не пьянея, выпить «сколько угодно», но постепенное затухание искорки разума в его красивых голубых глазах опровергало это хвастливое заявление. Ему захотелось выяснить, полагаю ли я, что мисс Райан к нему неравнодушна.

– Потому что, – объяснил он с чрезмерной доверительностью, – она очень красивая девушка и мне нравится.

Я сказал, что заметил, что он о ней очень высокого мнения.

– Но вы думаете, я идиот? Потому что мне под сорок и я уже пять лет женат? – Он положил руку на стол ладонью кверху и показал мне золотое обручальное кольцо. – Никогда не причиню вреда семье, – сказал он благоговейно. – У нас двое детей, девчушки.

О жене он сказал, что она «не красавица, но мой лучший друг» и что, помимо детей, их связывают общие интересы, так что их брак – это «серьезно». Известно, что в России люди свободных профессий редко вступают в брак с кем-то из другой сферы деятельности. Врачи женятся на врачах, адвокаты – на адвокатах. Орловы, как я понял, преподавали математику в одной и той же ленинградской школе. Главным их удовольствием были театр и музыка; они по очереди стояли за билетами на «Порги и Бесс», но в результате им разрешили купить всего один билет.

– Теперь жена делает вид, что ей вовсе и не хочется. Чтобы я мог пойти.

В прошлом году они в качестве новогоднего подарка друг другу купили телевизор, но теперь жалеют, что потратили деньги на такую «скучную детскую игрушку». Зато его жена любит ходить в кино, а он ходил бы с восторгом, если бы опять стали показывать американские фильмы.

– Хотел бы я знать, что случилось с этой красавицей, Джоан Беннетт? И с этой, Ингрид Бергман? А как там Джордж Рафт? Прекрасный актер! Он еще жив?

Если не считать разногласий по поводу кино, вкусы жены полностью совпадали с его собственными; они даже, по его словам, любят один и тот же вид спорта – «лодочный» – и уже много лет копят на парусную лодку, которую собираются держать в деревне под Ленинградом, где каждое лето проводят два месяца отпуска.

– Я этим живу – плыть на лодке через поэзию наших белых ночей. Непременно приезжайте в белые ночи. Это награда за девять месяцев тьмы.

Водка кончилась, и Орлов, потребовав пополнения, стал ворчать, что я за ним не поспеваю. Он сказал, что ему «противно смотреть», как я «пригубливаю», и потребовал, чтобы я «пил как человек» или уходил. Меня поразило, как легко и приятно выпить стопку одним глотком, и это, похоже, не произвело никакого эффекта, кроме щекочущего тепла и ослабления способности критически мыслить. Мне стало казаться, что Орлов прав, что в атмосфере ресторана действительно есть что-то восточное, какой-то мавританский уют, и музыка оркестра, стрекотавшего среди пальм, как цикады, приобрела манящий, ностальгический ритм.

Орлов, который уже начал повторяться, сказал:

– Я хороший человек, и у меня хорошая жена, – повторив это трижды, прежде чем добраться до следующей фразы: – Но у меня крепкие мускулы. – Он согнул руку в локте. – Я страстный. Страстный танцор. Жаркой ночью, с открытым окном, и радиола на полную мощность. Какая-нибудь да зайдет. И мы танцуем, вот так, с открытым окном, а за окном жаркая ночь. Мне только этого и надо. Потанцевать с Нэнси. Красивая. Очень красивая девушка. Понимаешь? Просто потанцевать. Просто… Где она? – Рука его сгребла скатерть. Столовое серебро загремело на полу. – Почему Нэнси здесь нет? Почему она нам не поет? – Запрокинув голову, он запел: – Missouri woman on the Missisipi with her apron strings Missouri woman drags her diamond rings by her apron strings down the bad Missouri on the Missisipi blues…

Голос его зазвучал громче, он перешел на русский и продолжал орать нечто, смутно напоминающее «Сент-Луис блюз». Я поглядел на часы. К моему изумлению, было уже девять вечера. Мы просидели в «Восточном» почти пять часов, а это означало, что я не так трезв, как думаю. Осознание и доказательство нанесли удар одновременно, как пара наемных убийц, поджидавших в засаде. Столики начали кружиться, лампы – раскачиваться, как будто ресторан был кораблем, плывшим по бурному морю. По моей просьбе, вернее, настоятельному требованию Орлов потребовал счет, но продолжал петь, считая рубли и спускаясь по лестнице; он в одиночку провальсировал по танцплощадке, не обращая внимания на оркестр, под собственный аккомпанемент: «Missouri woman you’re a bad Missouri woman on the Missisipi blues…»

Перед входом в «Восточный» кто-то торговал резиновыми зверушками. Орлов купил кролика и передал мне:

– Скажи Нэнси – от Степана.

Затем он потащил меня по улице, отходившей от Невского. Когда тротуары исчезли, стало ясно, что мы направляемся не в «Асторию». В этом районе дворцов не было: я как будто снова брел по трущобам Нового Орлеана, с неасфальтированными улочками, сломанными заборами, оседающими деревянными домишками. Мы миновали заброшенную церковь, где ветер причитал над куполами, как вдова над могилой. За церковью опять начались тротуары, а с ними имперский фасад города. Орлов направился к освещенным окнам кафе. Прогулка по холоду его утихомирила и несколько отрезвила. У дверей он сказал:

– Здесь лучше. Для работяг.

Меня как будто швырнули в медвежий ров. Ярко освещенное кафе было до отказа набито горячими телами, сивушным дыханием и запахом мокрого меха от рычащих, скандалящих, хватающих друг друга за грудки посетителей. Вокруг каждого из столиков толпилась куча мужчин.

Единственными женщинами были три похожие как близнецы официантки, дюжие квадратные бабы с лицами круглыми и плоскими, как тарелки. Они не только обслуживали посетителей, но и работали вышибалами. Спокойно, профессионально, со странным отсутствием злобы и с меньшей затратой усилий, чем иному – зевнуть, они отвешивали удар, которым вышибало дух у мужчины вдвое крупнее их. Помоги боже тому, кто вздумал бы сопротивляться. Воительницы надвигались на него втроем, лупили, пока он не падал на колени, и буквально вытирали им пол, оттаскивая бесчувственную оболочку к дверям и выбрасывая в ночь. Некоторые, явно persona non grata, вообще не попадали внутрь: стоило в дверях появиться кому-то нежелательному, как дамы выстраивались в стремительно несущийся клин, вышибавший его на улицу. При этом им не чужда была вежливость. Орлова они встретили улыбкой: думаю, на них произвели впечатление его соболий воротник и дорогая шляпа. Одна из них проводила нас к столику, за которым сидели двое молодых забияк в кожаных пальто, с выступающими челюстями, и велела освободить нам место. Один согласился, другой стал спорить. Она схватила возражавшего за волосы и начала выкручивать ему ухо.

Продавать водку, в принципе, разрешается только ресторанам высшей категории, а кафе в эту категорию не входило. Поэтому Орлов заказал русский коньяк – отвратительный напиток, поданный в больших, полных до краев чайных стаканах. С беспечностью человека, сдувающего пену с пива, он разом опрокинул треть стакана и спросил, «нравится» ли мне кафе и нахожу ли я его атмосферу «жесткой»? Я ответил, что нравится и что нахожу.

– Жесткой, но не хулиганской, – уточнил он. – В порту – да, там хулиганство. А здесь просто нормальное место. Для работяг. Никаких снобов.

За нашим столиком сидели еще человек восемь. Заинтересовавшись мной, они начали растаскивать меня по частям, как сороки: выдернули из рук зажигалку, стащили с шеи шарф и стали передавать все это из рук в руки, пристально разглядывая, ухмыляясь, показывая – даже самые молодые – испорченные зубы, морщины, не объясняемые возрастом. Ближайший ко мне ревниво старался завладеть моим вниманием. Сколько ему лет – сорок или семьдесят, – угадать было невозможно. У него не хватало одного глаза, и благодаря этому обстоятельству он умел проделывать фокус, который все время заставлял меня смотреть. Смысл его состоял в пародировании Христа на кресте. Отхлебнув пива, он раскидывал руки и ронял голову. Через минуту струйка пива, как слеза, вытекала из красного зияния его пустой глазницы. Соседям по столу это казалось невероятно смешным.

Другим любимцем кафе был паренек, бродивший по залу с гитарой. Купи ему выпивку – и он пел тебе песню. Спел он и для Орлова, который перевел мне слова, объяснив, что это одна из песен, которые «мы любим». Это была жалоба моряка, тоскующего по деревне, где прошла его юность, и по утраченной любви по имени Нина. «Ее глаза, зеленые как море». Парень пел хорошо, с тоскливыми фламенковскими переливами, но чувствовалось, что он не думает о словах. Его мысли и взгляд были обращены ко мне. В белом лице его была грусть, как будто нарисованная, клоунская. Но мне не давали покоя его глаза. Не сразу я понял почему: они напомнили мне глухонемую мольбу в глазах человека, оставшегося лежать на паперти. Когда он закончил, Орлов велел ему спеть другую песню. Но вместо этого парень заговорил со мной.

«I… you… mother… man». Он знал с десяток английских слов и произносил их с трудом. Я попросил Орлова перевести, и они заговорили по-русски. Звучало это так, как будто парень опять поет. Голос его сплетал в прозе печальную мелодию, а пальцы пощипывали струны гитары. В глазах у него появились слезы, и он стер их, размазав грязные полосы на щеках, как ребенок. Я спросил Орлова, что он говорит.

– Да ничего особенного. Меня политика не интересует.

Что парень говорит о политике, было непредставимо, и я продолжал расспросы. Орлов начал раздражаться:

– Да ерунда это. Муть. Просит, чтобы вы ему помогли.

Слово «помощь» – help – паренек понял.

– Хелп, – сказал он, усиленно кивая. – Хелп.

– Ну, не муть? – сказал Орлов. – Отец, говорит, у него был англичанин, а мать полька, и поэтому, говорит, в нашей стране с ним очень плохо обращаются. Хочет, чтобы вы написали британскому народу. Что-то вроде того. Хочет в Англию.

– Инглиш мэн, – сказал парнишка, с гордостью показывая на себя. – Хелп.

Как помочь – было непонятно, а он все глядел на меня, и блеск надежды у него в глазах постепенно затмевался отчаянием.

– Хелп, – повторил он с упреком. – Хелп. Хелп.

Орлов дал ему несколько монет и заказал песню. Песня была смешная, с бесконечными припевами, и хотя паренек пел ее вяло, как будто исполняя надоевшую работу, главные строчки с хохотом орали все, даже официантки. Одноглазый, раздосадованный тем, что смеются не над его фокусом, влез на стул и стоял, изображая Христа. Пиво сочилось у него из пустой глазницы и капало по щеке.

Без пяти двенадцать – время закрытия – официантки начали предостерегающе включать и выключать свет. Но посетители продолжали петь, цепляясь за эти последние мгновения, как будто им ужасно не хотелось покидать кафейное братство, выходить на холодную улицу и одиноко брести по морозу домой. Орлов сказал, что пройдется со мной до Исаакиевской площади, но сначала – последний тост. Тост он произнес «за долгую, счастливую жизнь. Так ведь говорят?». Да, ответил я, именно так.

Парень с гитарой заслонил нам выход. Расходясь, посетители все еще напевали его песню; их голоса отдавались эхом на улице. Официантки выставляли последних завсегдатаев и гасили огни.

– Хелп, – сказал парень, осторожно взяв меня за рукав. – Хелп, – повторял он, глядя на меня в упор, когда официантка по требованию Орлова оттолкнула его, чтобы дать нам пройти. – Хелп, хелп, – крикнул он мне вслед, но тут за нами закрылась дверь, и слова его превратились в смутные звуки, таявшие, как ночной снег.

– Я думаю, он ненормальный, – сказал Орлов.

– Может, Нью-Йорк разбомбили, а мы знать ничего не знаем, – говорил Лайонс финансисту Герману Сарториусу в автобусе, который вез труппу с утренним визитом в Эрмитаж. – Сроду не бывал в таком месте: газету не прочтешь – узнать хоть, что в мире делается. Как в тюрьме.

Сарториус, высокий, седеющий, импозантно учтивый человек, признался, что ему тоже не хватает западных газет, и вслух подумал, не будет ли «некорректно» попытаться узнать в каком-нибудь ленинградском банке курс акций на нью-йоркской бирже.

Как оказалось, за ними сидел именно тот человек, который мог снабдить их всеми необходимыми сведениями. Его бизнес заключался в том, чтобы знать, что делается за «железным занавесом», в первую очередь в Америке. Это был русский, по имени Джозеф («зовите меня Джо») Адамов. Он приехал в Ленинград записать интервью с исполнителями «Порги и Бесс» для радиостанции, которая вещает на страны за пределами советской орбиты. Таланты Адамова используются в передачах, рассчитанных на американцев или, во всяком случае, на англоязычных слушателей. Передачи состоят из последних известий, музыки и мыльных опер, пенящихся пропагандой. Эти радиопьесы просто ошеломляют, причем не грубостью содержания, а тонкостью актерской игры. Голоса, притворяющиеся «среднеамериканскими», звучат именно по-среднеамерикански: когда человек говорит, абсолютно веришь, что он фермер со Среднего Запада, техасский ковбой, рабочий из Детройта. Даже детские голоса знакомы, как хруст хлебцев Уити или удар по бейсбольному мячу. Адамов похвастался, что ни один из актеров никогда не выезжал из России: их произношение изготовлено здесь, в Москве. Часто сам играя в своих пьесах, Адамов довел американское произношение до такого совершенства, что обманул даже Лайонса, который сказал:

– Прямо оторопь берет. Так и хочется спросить, как его занесло так далеко.

И в самом деле, Адамову место явно на углу Бродвея и 51-й, с экземпляром «Верайети» под мышкой. Сленг его не мешало бы подновить, зато произносилось все несообразно быстро, углом рта.

– Ну, музеи – это не моя стихия, – говорил он, когда мы подъезжали к Эрмитажу, – но если кому такая ерунда нравится, то хата, говорят, знатная, всего полно.

Это смуглый, плосколицый человек лет тридцати пяти, дергающийся, нервно хихикающий, с «держащейся на кофе» оживленностью; его бегающие глаза становятся еще более бегающими, когда он под нажимом вынужден признаться, что выучил английский в Нью-Йорке, где жил с восьми до двенадцати лет с дедушкой-эмигрантом. Сам он предпочитает на американском эпизоде не задерживаться.

– Я пацан был, – объясняет он, как бы говоря: откуда мне было знать?

Живущий в Москве иностранец, хорошо знакомый с Адамовым, заметил, что он «не дурак. Оппортунист – это да, на ходу подметки режет». А другой московский завсегдатай, итальянский корреспондент, сказал:

– А-а, si, синьор Адамов. Живчик с котом.

Короче говоря, Адамов достиг успеха, а это означает – как везде, но в России особенно, – что он пользуется привилегиями, недоступными рядовому гражданину. Из этих привилегий он больше всего ценит двухкомнатную холостяцкую квартиру на улице Горького: судя по его рассказам, он ведет жизнь турка в гареме.

– Хотите познакомиться с классными девочками – звякните, когда будете в Москве.

Между прочим, кое-кто из труппы «Порги и Бесс», по его мнению, «очень даже классные девочки», особенно большеглазая хористка по имени Долорес («Делириос») Суон. В музее, где экскурсантов разделили на взводы по двенадцать человек, Адамов специально включил мисс Суон в группу, куда входили среди прочих Вольферты, миссис Гершвин, Нэнси Райан, Уотсон и я.

Эрмитаж – это часть Зимнего дворца, сравнительно недавно перекрашенного в холодный имперский chartreuse-vert[45]45

Салатный (фр.).

[Закрыть]. Мили серебристых окон смотрят на парк и на широкую гладь Невы.

– Зимний дворец начали строить в тысяча семьсот шестьдесят четвертом году и закончили через семьдесят восемь лет, – сообщила экскурсоводша, мужеподобная девица с манерой «нечего рассусоливать». – Он состоит из четырех зданий и вмещает, как вы видите, величайший музей мира. Мы стоим перед Посольской лестницей, по которой послы поднимались на аудиенцию к царю.

В кильватере этих мифических послов наша группа поднялась по мраморной лестнице, изгибавшейся под филигранным бело-золотым потолком. Мы прошли, как по дну морскому, по великолепной зале из малахита и увидели окна во всю стену. Некоторые на мгновение остановились поглядеть на знаменитую камеру пыток, Петропавловскую крепость, видневшуюся сквозь дымку на другом берегу Невы.

– Идемте, идемте, – торопила экскурсоводша. – Есть много чего посмотреть, и мы не выполним свою миссию, если будем останавливаться для бессмысленных зрелищ.

Непосредственной нашей миссией было посещение Золотой кладовой.

– Там у них то, что надо, – царские драгоценности и прочая дребедень, – сообщил Адамов мисс Суон.

Запертые двери подвала охранял взвод коренастых амазонок в форме, с пистолетами в кобуре. Адамов, показав большим пальцем на охрану, сказал Уорнеру Уотсону:

– Спорим, у вас в Америке нет баб-ментов?

– Ну почему же, – робко сказал Уотсон. – Конечно, у нас есть женщины-полицейские.

– Есть-то есть, – сказал Адамов, и влажное луноподобное лицо его побагровело от смеха, – но не такие толстухи, верно?

Пока отмыкались сложные замки на стальных дверях хранилища, экскурсоводша объявила:

– Дамы, оставьте, пожалуйста, сумки у сторожей.

И добавила, как бы во избежание очевидного истолкования этих слов:

– Дело в том, что дамы могут уронить сумки и причинить ущерб. Такое бывало.

Хранилище разделено на три небольших, освещенных канделябрами помещения. Первые два отведены под уникальнейшую из экспозиций музея, изысканную панораму скифского золота: браслетов и пуговиц, холодного оружия, тонких, как бумага, листьев и цветочных венков.

– Первого века штуковины, – сказал Адамов. – До нашей эры, нашей эры, всякая такая мура.

Третья комната скучнее и ослепляет великолепием. Дюжина застекленных прилавков (с металлическим штампом производителя: Холланд и Ко., 23 Маунт-стрит, Гровенор-сквер, Лондон) пылала огнями аристократических безделушек. Трости из оникса и слоновой кости, птицы с изумрудными язычками, букет лилий из жемчуга, букет роз из рубина, кольца и шкатулки, рябившие дрожащим блеском, как воздух в жаркий день.

Мисс Суон пропела: «Бри-бриллианты – лучший друг девчонки»; кто-то крикнул: «Эрла Джексона сюда, где он?» – и ему ответили: «Ты ж понимаешь, этот котяра так рано не подымется. Ну, будет жалеть, что пропустил! С его-то стекляшками».

Адамов прочно встал перед прилавком, где была коллекция Фаберже – и один из немногих миниатюрных символов царской власти – корона, держава и скипетр.

– Прелесть какая, – вздохнула мисс Суон. – Правда, мистер Адамов?

Адамов по-отечески улыбнулся:

– Главное, тебе нравится, малышка. По мне, так это все сплошная дрянь. Кому от этого польза?

Айра Вольферт, жевавший незажженную трубку, похоже, был того же мнения.

– Терпеть не могу драгоценностей, – сказал он, сердито глядя на поднос со сверкающими безделушками. – Не отличаю циркония от бриллианта. Разве что цирконий лучше. Больше блестит.

Он обнял за плечи жену.

– Слава богу, жена у меня не любит украшений.

– Да нет же, Айра, люблю, – сказала миссис Вольферт, уютная женщина, склонная высказывать твердые убеждения в полувопросительном тоне. – Я люблю произведения искусства. А это все – обман и мишура. Когда я на такое гляжу, то просто заболеваю.

– Я тоже, но по-другому, – сказала мисс Райан. – Все бы отдала вон за то колечко – с тигровым глазом.

– Я от такого просто заболеваю, – повторила миссис Вольферт. – Такие вещи я не называю произведениями искусства. Вот это, – она указала на свою простенькую брошку из мексиканского серебра, – я называю произведением искусства.

Миссис Гершвин тоже занималась сравнениями.

– Мне ничто подобное даже не снилось, – говорила она, потерянно перебирая свои бриллианты. – Лучше бы не приходить. Меня такая злость берет – так бы и треснула мужа.

– Если бы можно, вы бы что взяли? – спросила мисс Райан.

– Все, солнышко, – ответила миссис Гершвин.

Мисс Райан кивнула:

– Точно, а дома разложить это все на полу, раздеться догола – и кататься.

Вольферту ничего этого было не нужно, он хотел «выбраться отсюда и поглядеть на что-нибудь интересное», о чем и сообщил экскурсоводше. Она в ответ препроводила всех к выходу и пересчитала выходивших по головам. Километров через шесть поредевшая группа приволоклась в последний выставочный зал на ногах, подгибавшихся от двухчасового осмотра египетских мумий и итальянских Мадонн, глазения на прекраснейших, но чудовищно развешенных старых мастеров, ощупывания гробницы Александра Невского и изумления парой Голиафова размера сапог, принадлежавших Петру Первому.

– Которые этот прогрессивный человек, – сказала экскурсоводша, – сделал своими руками.

В последнем зале она велела нам «подойти к окну и посмотреть на висячие сады».

– Но где, – проблеяла мисс Суон, – где эти сады?

– Под снегом, – сказала экскурсоводша. – А это, – и она показала на последний номер программы, – это наш знаменитый павлин.

Павлин, экзотическая причуда работы часового мастера XVIII века Джеймса Кокса, был привезен в Россию в подарок Екатерине Второй. Игрушка заключена в стеклянную клетку размером с садовую беседку. В центре – павлин, примостившийся среди золоченой листвы бронзового дерева. Рядом на ветках сидят филин, петух и белка. У подножия дерева разбросаны грибы, один из которых образует циферблат часов.

– Когда бьет час, происходят интереснейшие события, – объяснила экскурсовод. – Павлин распускает хвост, петух кукарекает, филин моргает, а белка грызет орех.

Адамов хмыкнул:

– Мне начхать, что она делает. Дурь сплошная.

Мисс Райан устроила ему нагоняй. Почему, хотела бы она знать, он так относится к «продукту творческого воображения»? Адамов пожал плечами:

– Что тут творческого? Куча работяг слепнет, чтобы миледи смотрела, как павлин распускает хвост. Гляньте на эти листья. Сколько труда, подумать страшно! И все ради ерунды. Бесполезной дряни. Ты что это, малыш? – (Ибо мисс Райан начала что-то записывать в блокнот.) – Ты что, записываешь все мои глупости?

Пораженная, мисс Райан объяснила, что записывает новое впечатление от игрушки.

– Мм, – сказал он голосом, далеко не таким добродушным, как его улыбка. – Думаешь, я кретин, да? Ладно, записывай. Я тебе скажу, почему мне это не нравится: потому что я сгнию, а этот павлин все будет хвост распускать. Все музеи таковы. Напоминания о смерти. О смерти, – повторил он с нервным смешком, перешедшим в безрадостный гогот.

К павлину подошла куча солдат из другой экскурсии. Тут как раз стали бить часы, и солдаты, бритоголовые деревенские парни в унылых форменных штанах, провисавших на заду, как пеленки, оказались перед двойным волшебством: они пялились на иностранцев и смотрели, как в бледном свете Зимнего дворца мигают золотые глаза филина и светятся бронзовые перья фазана. Американцы и солдаты теснились поближе к часам, послушать пение петуха. Человек и искусство, на мгновение вместе, живые, неподвластные старухе Смерти…

Был сочельник. Переводчики из Министерства культуры под руководством Савченко собственноручно установили в асторийской столовой елку и украсили ее самодельными открытками и паутинками золотого дождя. Актеры, размякшие по случаю четвертого совместного Рождества, накупили друг другу тонны подарков: елку опоясывал двадцатифутовый ковер пестрой ленточно-целлофановой неразберихи. Подарки предстояло открыть ровно в полночь. Но полночь уже давно пробила, а мисс Райан у себя в комнате все еще заворачивала пакеты и рылась в чемоданах, выискивая безделушки взамен подарков, которые не позаботилась купить.

– Может, подарить кому-нибудь из детишек кролика? – сказала она.

Речь шла о резиновом кролике, которого ей передал через меня Степан Орлов. Кролик уютно устроился у нее на постели среди подушек. Она чернилами навела ему усы, а на боку написала печатными буквами: «Степан-кролик».

– Нет все-таки, – решила она. – Подарю – так никто в жизни не поверит, что я подцепила русского ухажера. Вернее, чуть не подцепила.

Орлов больше не звонил.

C моей помощью мисс Райан отнесла подарки в столовую, как раз к окончанию раздачи даров. Ради праздника детям разрешили не ложиться, и теперь они, как самум, носились по обрывкам оберточной бумаги, прижимая к груди новых кукол и паля газировкой из водяных пистолетов. Взрослые танцевали под звуки русского джаз-банда, доносившиеся из соседнего зала, где был ресторан. Мимо пронеслась в танце миссис Брин, с обрывком серпантина на шее.

– Дивно, правда? – сказала она. – Вы ведь рады? Все-таки не каждое Рождество встречаешь в Ленинграде!

Официантки – студентки английского отделения, добровольно вызвавшиеся обслуживать сегодня американскую труппу, – скромно отказывались танцевать.

– Да плюнь, киска, – воззвал кто-то к одной из них, – давай возьмем и расплавим этот их «занавес».

Водка, пособница праздничной атмосферы, постепенно растопила сдержанность представителей Министерства культуры. Каждый из них получил от труппы подарки, и мисс Лидия, которой досталась пудреница, целовала всех без разбора.

– Как мило, как любезно, – говорила она, неустанно созерцая в зеркальце свое одутловатое лицо.

Даже угрюмый Савченко, холодный как лед Санта-Клаус, или Дед Мороз, как его называют в России, казалось, готов был забыть о своем достоинстве – во всяком случае, не протестовал, когда к нему на колени плюхнулась юная хористка и стала целовать, приговаривая:

– Ну что ты глядишь сварливым старым медведем? Ты же просто душка, вот ты кто, мистер Савченко!

Брин тоже нашел слова симпатии для начальника из Министерства культуры.

– Выпьем за человека, которого мы должны благодарить за прекрасный праздник, – сказал он, воздев к небу стопку водки, – за нашего лучшего друга, Николая Савченко.

На что Савченко, утерев с губ помаду, ответил тостом:

– За свободный культурный обмен между нашими странами. Когда говорят пушки, музы молчат, – в сотый раз процитировал он свой любимый афоризм. – Когда молчат пушки, музы слышны.

Радиочеловек из Москвы «Джо» Адамов деловито записывал моменты праздника на портативный магнитофон. Восьмилетний Дэви Бей, которому было предложено высказаться, произнес в адамовский микрофон:

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?