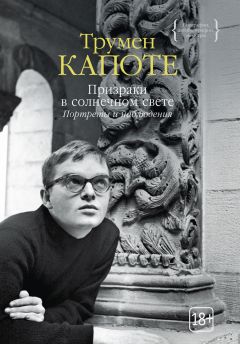

Читать книгу "Призраки в солнечном свете. Портреты и наблюдения"

Автор книги: Трумен Капоте

Жанр: Литература 20 века, Классика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Трумен Капоте

Призраки в солнечном свете. Портреты и наблюдения (сборник)

Truman Capote

PORTRAITS AND OBSERVATIONS: THE ESSAYS OF TRUMAN CAPOTE

Compilation copyright © 2007 by The Truman Capote Literary Trust

This translation published by arrangement with Random House, a division of Penguin Random House LLC

All rights reserved

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

© О. А. Алякринский, перевод, 2016

© А. В. Андриевская, перевод, 2001

© Л. Г. Беспалова, перевод, 2001

© А. Л. Борисенко, перевод, 2001

© А. Н. Власова, перевод, 2001

© М. И. Гальперина, перевод, 2001

© В. В. Голышев, перевод, 2007

© В. П. Голышев, перевод, 2001, 2007, 2016

© Е. Е. Гуслярова, перевод, 2001

© Т. В. Долматовская, перевод, 2001

© Г. Н. Ерофеева (наследник), перевод, 1982

© Т. Е. Кузнецова, перевод, 2001

© Н. И. Ставиская, перевод, 2007

© И. С. Стам, перевод, 2001

© Е. А. Суриц (наследник), перевод, 2001

© Сергей Таск, перевод, 2023

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство КоЛибри®

* * *

Трумен Капоте – стилист высочайшего класса… надежда современной литературы.

Сомерсет Моэм

Каждая страница этого удивительного тома читается с огромным удовольствием. О чем бы Капоте ни писал, он вдыхает в свой текст настоящую жизнь.

The Washington Post Book World

Трумен Капоте – лучший писатель нашего поколения. В «Завтраке у Тиффани» я не изменил бы ни слова, этой книге суждено стать классикой.

Норман Мейлер

Драматичные, утонченные, восхитительные портреты и наблюдения. Обязательное чтение для всех любителей Капоте.

NPR’s Morning Edition

Рожденный в 1924 году на крайнем юге Америки, Трумен Капоте – отличный автор. Вопреки мнению нормальных критиков, я считаю, что его поздние книги очень хороши, куда лучше его сентиментальных, как бы подернутых паутиной старых американских амбаров, первых книг… такие крепкие и сильные жгуты мышц и сухожилий. Великолепный сухой, ни слова лишнего, стиль.

Эдуард Лимонов

Новый Орлеан

(1946)

Во дворе был ангел из черного камня; ангельская его голова возвышалась над гигантскими листьями таро; застывшие стеклянные глаза ангела, выцветшие, как голубые глаза моряка, смотрели вверх. За ангелом ты наблюдал с кружевного зеленого балкона – моего балкона, потому что я жил за ним, в трех старых белых комнатах с затейливой лепниной на потолках, широкими раздвижными дверьми и стеклянными балконными. Теплыми вечерами за этими открытыми дверьми слышна приятная мелодичная беседа, и ветерок летает, шурша, по комнате, словно пожилые дамы обмахиваются веерами. В такие теплые вечера город затихает. Только голоса: семейный разговор вьется на затянутой плющом террасе, босая женщина напевает без слов, качаясь в кресле на тротуаре, баюкает ребенка и без стеснения кормит грудью; недовольный иностранный голос раздраженной дамы, у себя на балконе ощипывающей цыпленка; перья отплывают от ее руки и лениво по воздуху опускаются на пол.

Однажды утром, кажется, в декабре, холодным воскресеньем, под печальным серым солнцем, я шел через Французский квартал к старому рынку, где в это время года продают изысканные зимние фрукты – сладкие мандарины, двадцать центов дюжина – и зимние цветы, рождественские пуансеттии и белоснежные камелии. У новоорлеанских улиц длинная пустынная перспектива, в тихие часы атмосфера – как у де Кирико; безобидные обыкновенные предметы (лицо за жалюзи в косых полосках света, идущие вдалеке монашки, рука, наклонно высунувшаяся из окна, одинокий черный мальчик на корточках в переулке выдувает мыльные пузыри и грустно наблюдает, как они лопаются, поднявшись) дышат угрозой. И вот в то утро я застыл на месте посреди квартала, заметив боковым зрением зеленый туннель, проход в заросшем дворе. Под зеленым лоскутным светом в конце туннеля стояла нелепого вида белая собака, и что-то погнало меня к ней. Там был фонтанчик; изо рта бронзовой обезьяны тихо струилась вода и печально позванивала, падая на гальку. Он висел на иве, мужчина с бандитским лицом и платиновыми кудрявыми волосами; висел вяло, как ветви самой ивы. В безмолвном задохшемся саду был ужас. Закрытые окна смотрели слепо, следы улиток блестели на гигантских листьях, ничто не шевелилось, кроме его тени. Он покачивался, однако ветра не было. Его перстень с поддельным бриллиантом мигал на солнце, а на руке у него была татуировка, имя Френси. Собака опустила голову и лакала из фонтана; я убежал. Френси – из-за нее он покончил с собой? Новый Орлеан полон тайн.

Стеклянные глаза моего каменного ангела были как солнечные часы: по тому, сколько света они вобрали, ты определишь время: белые в полдень, они постепенно тускнели; в сумерках темные, ночью черные на ночном лице.

Рваные красные губы золотоволосых девиц недобро кривятся на выгоревших, покосившихся фасадах: пейте «Доктор Натт», «Доктор Пеппер», «Нихай», «Грейпид», «Кока-колу». Как всякий южный город, Новый Орлеан весь в рекламах прохладительных напитков; улицы безлюдных кварталов усыпаны крышками от кока-колы, и после дождя они блестят на земле, как потерянные монеты. Плакаты отрываются, мятые, лежат на мостовой, пока грозовой ветер не понесет их по улицам, словно перекати-поле, – а есть такие, кому они кажутся красивыми; есть такие, кто обклеивает у себя стены красотками Доктора Натта, Доктора Пеппера и Кока-колы; красотки улыбаются над кроватями – ночные ангелы-хранители и утренние святые. Повсюду объявления – написанные мелом, печатные, нарисованные: Мадам Ортега – гадание, приворотные зелья, магическая литература, посетите меня; Если вам Нечего Делать – Бездельничайте здесь; Ты готов к встрече с Создателем? Осторожно, Злая Собака; Пожалейте бедных сироток; Я глухонемая вдова, и у меня 2 рта голодных; Внимание, сегодня в нашей церкви поют «Синие крылья» (подпись) Пастор.

В районе Айриш-чаннел когда-то было объявление на двери: «Зайдите и посмотрите, где стоял Иисус».

«И что?» – сказала женщина, открыв на мой звонок. «Хочу посмотреть, где стоял Иисус», – сказал я, и она ответила непонимающим взглядом. Морщины на ее мучнисто-белом лице были будто прорезаны бритвой, у нее не было ни бровей, ни ресниц, и одета она была в ситцевое кимоно. «Ты еще мал, миленький, – сказала она с отрывистым смешком, всколыхнувшим грудь, – рано тебе смотреть, где стоял Иисус».

В моем районе было кафе, совсем неинтересное, самое пустое кафе в Новом Орлеане, прямо похоронное бюро. Хозяйку, миссис Моррис Отто Кунзе, это как будто не огорчало, весь день она сидела за баром, обмахиваясь пальмовым веером, и если когда двигалась, то чтобы прихлопнуть муху. К треснутому зеркалу за баром были приклеены семь маленьких записок, все одинаковые: «Не волнуйтесь из-за жизни… живым вы из нее не уйдете».

3 июля. На прошлой неделе записка от мисс Ю. «Принимаю», и сегодня днем нанес визит. Она очаровательна на свой архаический лад и забавна, хотя забавлять не старается. Когда мы познакомились, я подумал: Эдна Мэй Оливер[1]1

Эдна Мэй Оливер (1885–1942) – американская характерная актриса. (Здесь и далее – примеч. перев.)

[Закрыть], – и сходство определенно есть. Мисс Ю. говорит обдуманно, но речь ее скачет с одного на другое, а глаза цвета хереса беспрерывно обегают помещение. У мисс Ю. военная выправка, и ходит она с мужской ротанговой тростью – одна нога у нее короче другой, из-за чего у нее живенькая пингвинья походка. «В вашем возрасте это было для меня несчастьем; да, сегодня могу признаться – папе приходилось сопровождать меня на все балы, и там мы сидели в красивых золотых креслицах. Сидели. Ни один джентльмен не пригласил мисс Ю. на танец; хотя нет, как-то зимой приехал молодой человек из Балтимора и… Боже! Бедный мистер Джонс, он упал со стремянки, представляете? – сломал себе шею и умер мгновенно».

Интерес мой к мисс Ю. скорее клинический; признáюсь не без смущения, я не такой ей друг, каким представляюсь ей, близким с ней быть трудно, уж больно сказочный она персонаж: реальный человек – и невероятный. Она – как ее пианино в гостиной, элегантное, но слегка расстроенное. Дом ее, старый даже по здешним понятиям, охраняет поломанная железная изгородь; мисс Ю. живет в бедном районе, завешенном объявлениями о сдаче комнат, кругом бензозаправки и кафе с музыкальными автоматами. Однако в те дни, когда здесь поселились ее предки, – в давнее, понятно, время – не было в Новом Орлеане более красивого места. Дом, осененный наклонными деревьями, снаружи посерел, но внутри фантастическое ее наследство: от стука ее трости, когда она сходит по легкокрылой лестнице, дрожит хрусталь; ее лицо, сердечко из мятого шелка, дымчато отражается в зеркалах до потолка; она опускается (заметим, с какой бережностью к своим костям) в прадедовское кресло, неприязненно суровое вместилище со львиными головами на подлокотниках. Здесь, в прохладном сумраке дома, она прекрасна – и в безопасности. За стенами, за оградой, с мебелью своего детства. «Некоторые рождаются для старости. Я, например, была кошмарным ребенком, совсем никаких достоинств. А старой быть мне нравится. Я чувствую себя как-то более… – она помолчала, обвела рукой сумрачную гостиную, – более соответствующей».

Мисс Ю. не верит в мир за пределами Нового Орлеана: ее обособленность иной раз может выразиться в ошеломляющем замечании. Сегодня, например, когда я упомянул о своей недавней поездке в Нью-Йорк, она сказала: «Да? И как там жизнь, за городом?»

1. Почему, интересно, все таксисты в Н. О. говорят так, как будто их привезли из Бруклина?

2. О здешней еде тебе наверняка прожужжат все уши, и это, вероятно, правда, что такие рестораны, как «Арно» и «Колб», – лучшие в Америке. В этих ресторанах приятная, ленивая атмосфера: медленно крутятся вентиляторы, столы огромны, народу немного, небрежные, но умелые официанты ведут себя так, как будто они сыновья администратора. Один мой приятель, сравнивая Н. О. и Нью-Йорк, заметил как-то, что аналогичное блюдо на севере, помимо того, что оно значительно там дороже, повар дополнит какими-то своими выдумками, разными затеями и фальшивыми аксессуарами. Как и у большинства хороших вещей, в основе новоорлеанской кухни – простота.

3. Мне довольно противна эта назойливая фраза: «очарование старины». Здесь ты найдешь его в архитектуре, в антикварных лавках (где ему и место), в смешении диалектов, звучащих на Французском рынке. Н. О. не более очарователен, чем любой южный город, – даже менее, потому что он самый большой. Главная часть города выросла из духовной низины – эти улицы и районы лежат за пределами туристских маршрутов.

(Из письма к Р. Р.) В квартире подо мной новые жильцы, третьи за год. Этот Французский квартал – кочевье, здравствуйте и до свидания. Когда я сюда приехал, там жил настоящий, чистой пробы негодяй. Неразборчивый, нечистый, бессовестный – распутный сатир. Мистер Бадди, человек-оркестр. Скорее всего, ты видел такого, не здесь, конечно, в каком-нибудь другом городе, потому что он кочует – вместе со своим старым банджо, барабаном, губной гармоникой. Я натыкался на него на разных углах, в окружении бездельников. Узнав, что он мой сосед, я был несколько потрясен. По правде говоря, он был неплохой музыкант – даже превосходный, когда под конец дня пел под гитару для собственного удовольствия, пел пропитым печальным голосом душевные баллады – как ужасно тем, кто полюбил.

«Эй, парень! Ты, наверху…» Я всегда был «ты», он не знал, как меня зовут, и не интересовался узнать. «Спустись, хлопнем по парочке». Его балкон, меньше моего, был увит душистой глицинией, мебели там толком не было, мы сидели на полу в зеленой тени, пили джин, больше похожий на спиртовую растирку, он перебирал гитарные струны, и жалобное их нытье оттеняло его низкий гулкий голос. «Всюду побывал, и там и сям, поездил; шестьдесят пять лет, а любая со мной захороводится, и никто ей больше не нужен, вот так-то вот; сколько жен было, и детей сколько, а что с ними стало, один черт знает… а мне плевать… кроме, может, Ронды Кей. Вот была женщина, скажу, сладкая как мед, а уж меня любила!.. Прямо соком исходила вся, а сама за баптистским священником замужем, и четверо детей – с моим, значит, пятеро. Недосуг было узнать, девочка или мальчик, – мальчик, думаю. Я всегда им заделывал мальчиков… Ну, дело давнее, в Мемфисе это было, в Теннесси. Да всюду я побывал: и в тюрьме, и в богатых красивых домах, в рокфеллеровских домах, всюду поездил, везде побывал».

Так он мог болтать до восхода луны, голос у него делался квакающий, слова цеплялись одно за другое, звучали монотонным напевом.

На его пятнистом морщинистом лице было обманчивое выражение доброты, в нем мерцало порой что-то детское, но глаза косили по-азиатски, а отполированные ногти были длинные и острые, как ножи. «Чесаться сподручней и в драке подспорье».

Носил он что-то вроде костюма: черные брюки, огненные носки, теннисные туфли с прорезанными мысками для вентиляции, визитка, серый бархатный жилет, по его словам перешедший к нему от предка, Бенджамина Франклина, и берет со значками «Голосуйте за Рузвельта». Что говорить – дам у него было множество, каждую неделю другая, и редко когда очередная подруга не стряпала ему обед, а если я заходил к нему, он галантно представлял ее: «Познакомься с миссис Бадди».

Однажды ночью я проснулся с ощущением, что я не один, и в самом деле – в комнате кто-то был; я увидел его в зеркале, при свете луны. Это был он, мистер Бадди, он воровато выдвигал ящики бюро; вдруг выпала моя коробка с центами, и они шумно раскатились по всему полу. Притворяться уже не имело смысла, я включил лампу; мистер Бадди без особого смущения посмотрел мне в глаза и ухмыльнулся. «Послушай, – сказал он, и таким трезвым я его еще не видел. – Послушай, мне надо поскорее выметаться отсюда».

Я не знал, что ответить, а он, покраснев слегка, посмотрел на пол. «Ну, будь другом, у тебя есть деньги?»

Я мог только показать на рассыпавшуюся мелочь; он, ни слова не говоря, опустился на колени, собрал ее и, гордо выпрямившись, вышел вон.

Наутро его уже не было. Приходили три женщины, спрашивали его, но где он, я не знаю. Может быть, в Мобиле. Если увидишь его там, Р., не черкнешь мне открытку?

«Хочу большую толстую мамульку, ага!» Пальцы Дробовика, длинные, как бананы, толстые, как огурцы, бьют по клавишам, нога топает по полу, потрясая кафе. Самое роскошное шоу в городе. Петь ни черта не может, но на пианино шпарит… Слушай: «Летом прохладная, зимой – как печь, можно ли с такой не лечь?» Разевает толстогубый рот, как крокодил, красный озорной язык пробует песню на вкус, совокупляется с ней; сладко, Дробовик, сладко-сладко-сладко. Смотри, как он смеется: лицо одержимого, искореженное пулевым шрамом, все блестит от пота. Есть ли такой человеческий порок, который ему неведом? Но обидно… Белые вряд ли когда видят Дробовика, это – негритянское кафе. Пыльные рождественские украшения расцвечивают шелушащиеся серые стены, оранжевые, зеленые, фиолетовые полоски гофрированной бумаги вокруг голых лампочек колышет ветер усталого вентилятора; хозяин, красивый квартерон с молочно-голубыми глазами под тяжелыми веками, наклоняется над стойкой и орет: «Тут что тебе – благотворительное заведение? Гони четвертак, нигер, живо!»

Субботний вечер. Зал полон табачного дыма и запаха субботних духов. Вокруг сальных деревянных столиков стулья в два ряда; все всех знают, и мир сейчас сократился до этого зала, темного, веселого, ужасного зала; сердце у нас бьется в такт его топанью, всё, что есть радостного в нашей жизни, сейчас сосредоточилось в аспидском блеске его глаз. «Хочу большую толстую мамульку, ага-ага!» Он качается вперед-назад на табуретке, и, когда поднимает голову, чтобы посмотреть на нас, ночь оглашается могучим криком: «Хочу большую толстую мамульку, чтоб у нее дрожали телеса!»

Нью-Йорк

(1946)

Он миф, этот город, комнаты и окна, дымящиеся паром улицы; для всех, для каждого свой миф, голова идола с глазами-светофорами, нежно мигающими зеленым и циничным красным. Этот город, плавающий в реке, как алмазный айсберг, назовите его Нью-Йорком, назовите как хотите; имя не имеет значения, потому что приезжаешь сюда из большого мира в поисках города, убежища, места, чтобы потерять себя или найти, осуществить мечту, в которой ты, оказывается, не гадкий утенок, а прекрасен и достоин любви, как думал, сидя на приступке, когда мимо проезжали «форды», как думал, замышляя поиски города.

Дважды видел Гарбо на прошлой неделе – один раз в театре, она сидела рядом, второй раз в антикварном магазине на Третьей авеню. В двенадцать лет со мной случилось несколько затяжных несчастий: я долго пролежал в постели и бóльшую часть этого времени писал пьесу, где должна была блистать самая красивая женщина на свете – так я охарактеризовал мисс Гарбо в письме, приложенном к пьесе. Но ни пьеса, ни письмо не получили отклика, и я долго нянчил тяжелую обиду – по правде, до недавнего вечера, когда с замиранием сердца узнал женщину в соседнем кресле. Удивительно было увидеть ее такой маленькой и такой яркой: как заметила Лорен Макайвер[2]2

Лорен Макайвер (1909–1998) – американская художница.

[Закрыть], не ожидаешь яркости при таких чертах.

Кто-то спросил: «Как думаете, она вообще умная?» Вопрос мне кажется возмутительным: какая разница, умная она или нет? Довольно того, что такое лицо просто есть на свете, хотя самой Гарбо, наверное, пришлось сожалеть о довольно трагической ответственности за обладание им. И вовсе это не шутка, что ей всегда хотелось побыть одной. Так оно и есть. Мне представляется, что только тогда она не чувствует себя одинокой: если идешь своим особенным путем, ты несешь в себе некое горе, а на людях скорбеть не стоит.

Вчера она ходила по антикварному магазину с внимательным видом, но ничем на самом деле не интересовалась, и у меня мелькнула сумасшедшая мысль заговорить с ней, просто чтобы услышать ее голос, – но, слава богу, только мелькнула, и вскоре Гарбо вышла на улицу. Я подошел к окну и посмотрел, как она идет широким размашистым шагом в синих сумерках. На углу она помедлила, словно не зная, куда направиться. Зажглись уличные фонари, их свет образовал сплошную белую стену; ветер трепал ее пальто, Гарбо в одиночестве, по-прежнему самая красивая женщина на свете. Гарбо – символ – пошла прямо к этой стене.

Сегодня ланч с М. Как с ней быть? Говорит, что кончились все деньги, а семья решительно отказывается помогать, если она не вернется домой. Жестоко, конечно, но сказал ей, что не вижу другого выхода. С одной стороны, не думаю, что для нее это приемлемо. Она принадлежит к тому племени талантливых бесталанных, которых быстро и необратимо захватывает Нью-Йорк. Они слишком востры, чтобы терпеть провинциальный климат, и недостаточно востры, чтобы свободно дышать в климате желанном, и обретаются лихорадочно на окраинах нью-йоркской культурной среды.

Только успех, и притом на головокружительном пике, может принести облегчение, но для художников без искусства это всегда напряжение без исхода, раздражение без жемчужины в итоге. Она и образовалась бы, возможно, если бы не давила так страшно необходимость успеха. Им необходимо что-то доказать, потому что в среднем классе Америки, откуда они в большинстве происходят, есть испепеляющие слова для чувствительных людей, для своей молодежи с ищущим умом, когда они не могут сразу показать, что предприятия окупаются наличными. Но если цивилизация рушится, разве наличные достаются потомкам? Или статуя, стихотворение, пьеса?

Это не значит, что мир обязан обеспечить М. или кому бы то ни было прожиток; увы, дело обстоит так, что, скорее всего, она не может создать стихотворение – то есть хорошее; тем не менее она важна, потому что ее ценности в большей мере, чем обычно, тяготеют к истине, и она заслуживает лучшей судьбы, чем перейти от затянувшегося отрочества к перезрелым годам без промежутка и возможности что-либо предъявить.

У меня на улице есть мастерская по ремонту радиоаппаратуры; хозяин ее – пожилой итальянец Джо Витале. В начале лета у него на фасаде появилось странное объявление: «Черный Вдов». И буквами помельче: «Следите на этой витрине за новостями о Черном Вдове». Жители квартала недоуменно ждали. Через несколько дней к объявлению добавились две пожелтелые фотографии, сделанные лет двадцать назад, – на них мистер Витале, крепкий мужчина в черном купальном костюме до колен, в черной шапочке и маске. Напечатанные под снимками надписи поясняли, что Джо Витале, которого мы знали только сутулым радиотехником с грустными глазами, в прежней, более счастливой инкарнации был пловцом-чемпионом и спасателем на Рокауэй-бич.

Нам рекомендовали следить за дальнейшими объявлениями; на следующей неделе наше внимание было вознаграждено четким транспарантом: мистер Витале извещал, что Черный Вдов решил тряхнуть стариной. В витрине было стихотворение, и стихотворение называлось «Мечта Джо Витале»; в нем говорилось о том, как он мечтает побороться с волнами и бросить вызов морю.

Назавтра появилось последнее объявление; нас приглашали 20 августа прийти на Рокауэй, потому что он намерен проплыть от этого пляжа до парка Джонс-бич, очень длинную дистанцию. Перед этой датой мистер Витале сидел на складном стуле у входа в мастерскую и наблюдал за реакцией прохожих на его объявления, сидел сонно, задумчиво, кивал и вежливо улыбался, когда соседи останавливались, чтобы пожелать ему удачи. Нахальный парнишка спросил его, зачем он не написал последнюю букву в слове «Вдов», и он терпеливо ответил, что «вдова» с «а» на конце – это для дам.

Несколько дней ничего не происходило. Потом однажды утром мир проснулся и посмеялся над мечтой Джо Витале. О нем было во всех газетах, а бульварные дали еще фотографии на первых полосах. Печальные фотографии, они запечатлели его не в минуту торжества, а в горести: вот он стоит на пляже Рокауэя, а по бокам от него двое полицейских. И большинство газет преподнесли историю одинаково: был такой безумный глупый старик, он намазался жиром, сбежал к морю, но когда спасатели увидели, как далеко он заплыл, они попрыгали в лодки и вытащили его на берег. А этот норовистый смешной старик, стоило им отвернуться, снова принялся за свое, и опять спасатели погребли к нему, и Черный Вдов, вытащенный на берег, как полудохлая акула, услышал не пение русалок, а ругательства, улюлюканье и полицейские свистки.

Правильно было бы пойти к нему и сказать, как тебе обидно за него, какой он храбрый, короче, сказать, что сможешь; смерть мечты не менее печальна, чем смерть вообще, и поистине требует такой же глубокой скорби. Но его мастерская была закрыта, закрыта уже давно, не было нигде и его самого, а его стихотворение оторвалось от витрины и неизвестно куда подевалось.

Хилари попросил прийти пораньше и выпить чаю, пока не явились остальные гости. Несмотря на тяжелую простуду, он не пожелал отменять вечеринку – зачем? Прием гостей – лекарство от всего. В чей бы дом вы ни пришли, если Хилари там, это – его дом, вы его гость. Некоторым кажется, что он ведет себя слишком властно, но хозяева всегда довольны: его яркая персона, громогласные, с хохотом монологи даже самому унылому собранию придают бодрость и очарование. Хилари хочет, чтобы все были ослепительными, сказочными существами; он как-то убеждает себя, что даже самые серые личности наделены легендарным блеском; больше того, он и их в этом убеждает, и этим отчасти объясняется нежность, с какой отзывается о нем не самая мягкосердечная публика.

Еще одно привлекательное свойство у него – он всегда остается собой; всегда рассмешит тебя, когда тебе чертовски хочется плакать, и есть такое странное чувство, что, когда ты уйдешь, он поплачет за тебя. Хилари с бархатным пледиком на коленях, с телефоном в одной руке и книгой в другой; а в соседних комнатах, с разных сторон, – звуки проигрывателя, другого телефона, радио, музыкальной шкатулки.

Когда я пришел на чай, Хилари возлежал на кровати, намереваясь оттуда руководить вечеринкой. Стены этой комнаты увешаны фотографиями почти всех, кого он знал: старые девы, светские дебютантки, чья-то секретарша, кинозвезды, университетские преподаватели, девушки из кордебалета, цирковые уродцы, молодожены из Вестчестера, бизнесмены; они могут с ним расстаться, но он не в силах потерять их – никого и ничего. Книги навалом в углах, от книг прогибаются полки – там и старые школьные учебники, и древние программки спектаклей, и горы ракушек, разбитые патефонные пластинки, мертвые цветы, сувениры; они превращают квартиру в лавку из страны чудес.

Может настать такое время, когда Хилари не будет; его легко уничтожить – и кто-нибудь может захотеть. Не тогда ли совершается переход от невинности к мудрости, когда мы обнаруживаем, что не весь мир нас любит. Большинство из нас узнаёт это слишком поздно. А Хилари еще не знает. Надеюсь, и не узнает никогда – мне было бы горько, если бы он вдруг увидел, что играет на площадке в одиночестве и растрачивает любовь на публику, которой там никогда не было.

Август. Утренние газеты сообщили только, что тепло и ясно, но к полудню стало очевидно, что происходит нечто исключительное, и конторские служащие, вернувшись после обеда, с оторопелыми безутешными лицами обиженных детей бросились названивать в бюро погоды. Ближе к вечеру, когда жара легла на город, как ладонь убийцы на рот жертвы, город извивался, корчился, но крик его был задушен, галоп его пресекся, устремления увяли, он стал сухим фонтаном, бесполезным монументом и впал в кому. Поникшие в испарине просторы Центрального парка напоминают поле битвы, усеянное павшими: в мертвой безветренной тени валяются рядами изнуренные тела, и могильщиками бродят среди них газетные фотографы, запечатлевая бедствие. Ночью жара вскрывает череп города, обнажает его белый мозг и центральные нервы, раскаленные, как нутро электрической лампочки.

Может быть, я гораздо больше успел бы в работе, если бы уехал из Нью-Йорка. Хотя, скорее всего, это не так. Пока не достиг определенного возраста, сельская жизнь кажется скучной, да и природу я люблю не вообще, а в частности. Тем не менее, если ты не влюблен, не удовлетворен, не снедаем честолюбием, лишен любопытства или примирился (это, кажется, нынче синоним счастья), город для тебя – колоссальная машина, предназначенная для беспрерывной растраты времени и истребления иллюзий. Очень скоро поиски, исследования становятся лихорадочными, тревожными до пота – бегом с барьерами бензедрина и нембутала. Где то, чего ты искал? И кстати, чего ты ищешь? Отказался от приглашения – и несчастен; всегда отказываешься и в последнюю минуту являешься незваным. Удержаться трудно, когда что-то нашептывает угрожающе: будешь букой, и любовь упорхнет в окно, не получишь ответа, навсегда уплывет то, чего искал. Да подумай! Оно ждет тебя всего в десяти кварталах, торопись, надень шляпу, не связывайся с автобусом, хватай такси, торопись, звони в дверь: привет, лопух, дурак первоапрельский.

Сегодня мой день рождения, и Сельма, как всегда, не забыла: с утренней почтой пришел ее презент – десять центов, аккуратно завернутые в туалетную бумагу. И по возрасту, и по стажу Сельма – мой самый старый друг; восемьдесят три года она прожила в одном и том же алабамском городке; скрюченная старушка с сухой пепельной кожей и живыми глазами под длинными веками, она сорок семь лет проработала кухаркой в доме у трех моих теток. Но теперь, когда их уже нет на свете, она переехала на ферму к дочери, чтобы посидеть спокойно, по ее словам, и дать себе отдых. Но к подарку было приложено что-то вроде письма, и в нем говорилось, что теперь она в любой день может приехать на автобусе в этот «аграменный город». Это ничего не значит, она не приедет; но угрожает этим – не помню, с каких пор. Летом, перед тем как я увидел Нью-Йорк впервые, мы, бывало, сидели на кухне и разговаривали, и голоса наши лениво плыли целыми днями; а говорили мы больше всего о городе, куда я скоро уеду. В ее представлении, там не было ни деревьев, ни цветов, и она слышала, будто большинство народу там живет под землей, а кто не под землей, те – в небе. Кроме того, там не было «питательной еды», ни хорошей фасоли лима, ни вигны, ни окры, ни ямса, ни колбасы, как у нас. И холодно, говорила она, укатишь туда, в холодную страну, нос отморозишь, вернешься без носа – вот так-то, милый.

Но потом миссис Бобби Ли Кеттл принесла слайды Нью-Йорка, и после этого Сельма стала говорить подругам, что, когда я поеду на север, она поедет со мной. Наш город вдруг показался ей маленьким и убогим. И мои тетки купили ей билет в оба конца с идеей, что она поедет со мной туда и сразу вернется. Все было прекрасно, пока мы не добрались до автостанции; а там Сельма стала плакать и говорить, что она не может ехать, что она умрет так далеко от дома.

Та зима была печальной и снаружи, и внутри. Для ребенка большой этот город – безрадостное место. Позже, когда повзрослеешь и полюбишь, двойное ви́дение, общее с любимым человеком, придает опыту структуру, форму, значение. Путешествие в одиночестве – это странствие по пустошам. Но если любишь по-настоящему, иногда можешь видеть и за себя, и за другого. Так и было у меня с Сельмой. Я все видел вдвойне: первый снег, конькобежцев, скользящих в парке, красивые меховые шубки северных детей, американские горки на Кони-Айленде, машины со жвачкой в метро, волшебную закусочную-автомат, острова на реке и блеск огней в сумерках на мосту, взлетающую голубую ленту театра «Парамаунт», людей, которые изо дня в день приходили на двор и пели одни и те же корявые, хриплые песни, волшебную сказку десятицентового магазина, куда ходишь стибрить что-нибудь после школы; я наблюдал, слушал, копил для тихих часов в кухне, когда Сельма скажет, как бывало: «Расскажи про их город, только правду расскажи, без выдумок». Но по большей части я выдумывал; это была не моя вина, я не мог вспомнить – я будто побывал в тех заколдованных замках, куда наведываются герои легенд: уйдя оттуда, ты уже не помнишь, остается только фантомное эхо чуда, не отпускающее тебя.