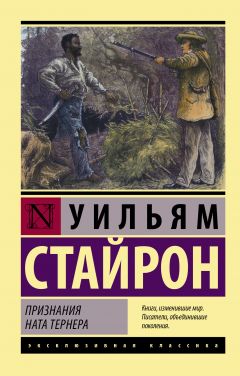

Читать книгу "Признания Ната Тернера"

Автор книги: Уильям Стайрон

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Дела у Тревиса шли средне; иначе говоря, подобно другим обитателям этих не очень густонаселенных сонных болот, он зарабатывал чуть больше, чем на еду. В отличие от злополучного Мура, дело, к которому Господь его приставил, он знал назубок, и я от души радовался своей способности помогать ему в ремесле, тем паче после стольких лет прозябания у Мура, где была не работа, а тягомотина: то натаскай ему воды, то месива задай его болезненным, чахлым свиньям, да еще попеременно то жарься, то мерзни на кукурузном поле и хлопковом наделе. Более того, условия новой моей работы в колесной мастерской, где приходилось быть мастером на все руки, оказались таковы, что у меня появилось ощущение благополучия – по крайней мере физического, – чего я не испытывал с тех пор, как покинул имение Сэмюэля Тернера больше десяти лет назад. Подобно большинству других хозяев по соседству, Тревис не гнушался и земледелия – у него было что-нибудь около пятнадцати акров полей под кукурузой, хлопком и покосами плюс яблоневый сад, главное назначение которого состояло в производстве сидра и яблочного виски. Впрочем, с тех пор как колесная мастерская стала давать мало-мальский прибыток, Тревис свернул полевые работы и стал сдавать землю внаем, оставив себе только яблоневый сад, маленький огородик да полоску хлопчатника для собственных нужд. Кроме меня, у Тревиса было всего два негра, каковое количество, при всей его малости, не столь уж необычно, поскольку немногие из хозяев в здешних местах могут в наше время прокормить больше пяти-шести рабов, а уж найти настолько преуспевающего господина, чтобы у него их было с десяток, так это вообще редкость. Еще недавно Тревис сам имел семь или восемь рабов, не считая нескольких неспособных к труду малолеток, но его земельные владения уменьшились, а прибыль от ремесленного промысла возросла, и вся эта буйная ватага стала ему в тягость – и впрямь, это какой капитал надо иметь, чтобы кормить столько прожорливых ртов! Поэтому года три назад после мучительных сомнений морального порядка (так по крайней мере говорилось) он всю рабочую силу продал – всех, кроме одного, – торговцу, который крепко подмял под себя поставки живого товара в дельту Миссисипи. Единственным оставшимся был Харк, парень младше меня на год. Он родился на огромной табачной плантации в округе Сассекс и в пятнадцатилетнем возрасте был продан Тревису, когда табак настолько истощил землю, что плантация пришла в упадок и запустение. Я знал его не один год и полюбил как брата. Другого негра, приобретенного уже после распродажи и отправки всех и вся в Миссисипи, звали Мозес – довольно рослый малый лет двенадцати, черный как смоль и с бегающими, всегда испуганными глазами; запоздало обнаружив нехватку рабочих рук, Тревис купил его на рынке в Ричмонде за несколько месяцев до моего появления. Для своего возраста хорошо развитый физически, сильный и, я думаю, неглупый, он рано лишился матери и от этого так до конца и не оправился – ходил будто сам не свой, все время в каком-то оцепенении, часто плакал и мочился в штаны, причем иногда прямо во время работы; в конечном счете он оказался обузой, особенно Харку, в бычьем теле которого жила душа заботливой мамаши, понуждавшая его утешать и нянчить всякого найденыша.

В тот день, когда мне впервые встретился судья Джеремия Кобб (то есть почти за год до вынесения мне смертного приговора), население фермы было таково: трое негров – Харк, Мозес и я – и шестеро белых – мистер и миссис Тревис, Патнем, мисс Мария Поуп и еще двое. Из этих двоих первый – уже упоминавшийся пятнадцатилетний Джоэл Вестбрук, подающий надежды колесник, подмастерье, которого Тревис готовил себе в напарники, а второй – двухмесячный сын Тревиса и мисс Сары, родившийся с лиловым пятном посередине крошечного личика, будто там оттиснулся сморщенный подсохший лепесток увядающей горечавки. Белые, естественно, жили в господском доме – скромном, простом, но удобном двухэтажном строении о шести комнатах, которое Тревис возвел лет двадцать назад. Сам нарубил бревен, обтесал их, сложил дом так, что комар носа не подточит, проконопатил со смолой от непогоды, а поверх еще и оштукатурил, к тому же дальновидно оставил нетронутыми несколько стоящих вокруг огромных буков, и они теперь со всех сторон давали тень от летнего солнца. Рядом с домом, в двух шагах по дорожке через огород и мимо свинарника, была колесная мастерская, оборудованная в бывшем коровнике. Вокруг нее вращалась вся жизнь обитателей фермы: здесь хранились запасы дубовых, ясеневых и железных заготовок, стоял кузнечный горн с наковальнями и оправками, поковочными молотками и клещами; над верстаком с тисками висели рядами зубила и долота, коловороты и пробойники и множество прочего инструмента, которым Тревис пользовался в непростом своем ремесле. Без сомнения, во многом благодаря моей репутации (вполне приличной, хотя и несколько двусмысленной, даже кое в чем подозрительной, а в чем, это я скоро объясню) – репутации безобидного, пусть несколько не от мира сего, но забавного негра-проповедника, неразлучного с Евангелием, – впоследствии меня сделали смотрителем мастерской, более того, по ходатайству мисс Сары, поручившейся за мою честность, Тревис дал мне дубликаты ключей. Работы у меня было предостаточно, но положа руку на сердце нельзя сказать, чтобы я переутомлялся: в отличие от Мура Тревис не был прирожденным надсмотрщиком, ну не любил он бессмысленно гонять слуг в хвост и в гриву, ему и так помощников хватало, причем даже добровольных – в лице приемного сына, да и того же юного Вестбрука, такого преданного подмастерья, каких еще поискать.

Так что в сравнении с тем, к чему я привык, мои обязанности были легки и необременительны: я содержал помещение в чистоте и подставлял плечо в тех случаях, когда требовалась добавочная сила, – например, когда гнули обод колеса; иногда я подменял Харка, устававшего непрерывно качать мехи горна, но вообще-то впервые за все последние годы задачи, с которыми я сталкивался, бросали вызов не мускулатуре, а выдумке и изобретательности. (Вот характерный пример. Еще с тех пор, когда мастерская была коровником, на чердаке оставались колонии летучих мышей, что представлялось допустимым в обиталище рогатого скота, но для людей, день-деньской работающих внизу, дождем сыплющийся повсюду мышиный помет стал напастью нестерпимой. Тревис испробовал с полдюжины разных способов избавиться от постояльцев – все напрасно: он пробовал дым, пробовал даже огонь и чуть не спалил все строение, тогда как я с той же целью просто пошел в лес, где было известное мне гнездо полоза, взял вялую, свернувшуюся в спячке змею за хвост, принес и положил под застреху. Когда спустя неделю пришла весна, летучие мыши скоренько испарились, а сытый полоз продолжал дружелюбно с нами соседствовать, благодушно ползая по углам и по пути подъедая крыс и полевок, так что само его присутствие заставляло Тревиса молча восхищаться моей сметливостью.) Так или иначе, но можно сказать, что с самого момента перехода к Тревису я зажил приятной и благостной жизнью, лучше которой у меня не было уже и не помню сколько лет. Мисс Мария со своими придирками досаждала, конечно, но это сущие пустяки. Вместо негритянской кормежки, к которой я привык у Мура (солонины с кукурузной лепешкой), здесь давали домашнюю еду – постного бекона и вареного мяса от пуза, иногда даже остатки жареной говядины и частенько белый пшеничный хлеб; односкатная пристройка к мастерской, где Харка и меня поселили вместе, оказалась достаточно просторной, и там я впервые со времен достопамятного Сэмюэля Тернера спал в кровати, а не прямо на земле; с благословения хозяина я соорудил еще и замысловатый деревянный воздуховод, сквозь стену ведущий в пристройку прямо от горна, всегда полного горячих угольев, причем летом воздуховод можно было перекрыть, зато зимой из него веяло ровным теплом, и мы с Харком пребывали в уюте, как те два таракана за трубою. (Тогда как бедняга Мозес спал в доме, в сыром кухонном чуланчике, чтобы быть у хозяев под рукой в любое время дня и ночи.) Но главное, у меня появилось какое-никакое свободное время! Появилась возможность рыбачить, ставить силки и вплотную заняться Священным Писанием. С тех пор как я взлелеял мысль о том, что надо поголовно истребить белых хотя бы в округе Саутгемптон (дальше уж там – как Бог даст), прошел уже не один год, так что очень кстати у меня теперь появилось время, которого прежде не было, чтобы размышлять над Библией, ее примерами и наставлениями, обдумывая сложности кровавой миссии, которую мне предстояло исполнить.

Ноябрьский день, когда я увидел Джеремию Кобба, помнится мне совершенно ясно: вечерело, порывистый ветер гнал к востоку низкие серые облака, под ними до самого леса лежали желто-коричневые пустые поля, и надо всем витал какой-то особый дух осенней скуки; исчезли насекомые с их жужжанием и гудением, певчие птицы улетели на юг, оставив над полями и лесами лишь огромный серый колпак тишины; ничто не шелохнется, минута идет за минутой в полном безмолвии; чу! – сквозь туман вдруг долетит вороний грай с дальнего поля, слабый невнятный отголосок, вновь быстро затихающий где-то в заречье, и опять молчание, прерываемое только царапаньем и шуршанием гонимых ветром мертвых листьев. В тот вечер сперва я услышал на севере тявканье собак, словно они бегут к нам по дороге. День был субботний, Тревис с Джоэлом утром уехали по какой-то надобности в Иерусалим, и Патнем возился в мастерской один. Я сидел в уголке пристройки, высвобождал из тенет попавшихся кроликов, и тут среди глубокого, давящего молчания с дороги вновь донесся собачий лай. То были виргинские паратые гончие, лисогоны, хотя для настоящей охоты их было маловато; я, помнится, удивился, но удивление тотчас прошло, когда я выглянул и на дороге увидел взвихренную пыль, из которой явился высокий белый мужчина в неопределенного цвета касторовой шляпе и сером плаще, высоко вознесенный на сиденьице охотничьей двуколки, запряженной резвою вороной кобылой. Позади сиденья, пониже, было отделение, где сидели три собаки – широкомордые и вислоухие, они облаивали одну из хозяйских рыжих дворняжек, а она пыталась до них добраться, прыгала и совалась носом между колесных спиц. Я тогда, кажется, первый раз увидел специальную повозку для охоты с собаками. С того места, где я стоял, было видно, как экипаж остановился перед домом и как слез с него приехавший господин; я отметил, что спустился он как-то неловко, на мгновение вроде бы покачнулся или запнулся – будто колени подогнулись, но тут же выправился, что-то себе под нос буркнул и попытался пнуть дворняжку, но не попал даже близко, с громом угодив сапогом в борт коляски.

Зрелище было забавным – вообще для негра первейшее удовольствие подсмотреть за белым, когда тот в глупом положении, – смешок уже чуть было не вырвался из моей груди, но тут приехавший обернулся, и я прикусил язык. Впервые я мог вблизи рассмотреть незнакомца: это надо же, лицо-то какое несчастное! Опрокинутое, раздавленное тоскою, как будто горе физически наложило на него печать, исказило и заострило черты, придав ему выражение неизбывной боли. Помимо этого, теперь стало ясно видно, что человек изрядно пьян. Сперва он хмуро уставился на собачонку, с лаем крутящуюся вокруг в дорожной пыли, потом поднял ввалившиеся глаза к серым тучам, стремительно бегущим по небу. Кажется, он проворчал что-то и сразу закашлялся. Потом резким неловким движением запахнул на своей долговязой костлявой фигуре плащ и принялся одетыми в перчатки трясущимися руками привязывать кобылу к столбу коновязи. Мисс Сара с веранды позвала его:

– Судья Кобб! Вот те на! Что вы там такое делаете?

Он что-то прокричал ей в ответ, но слова спутало, снесло порывом ветра. Вокруг него взметнулся вихрь опавших листьев, собаки заходились лаем, ладненькая кобылка горячилась, встряхивала гривой и била копытами. Или нет, я все же разобрал тогда его слова: какая-то там охота в Дрюрисвиле, он спешит туда с собаками, а в колесной буксе как заскрежещет! Не иначе ось треснула, расщепилась или еще что; а случилось это тут, недалече, вот он починиться и заехал. Как там Джо? Дома ли? И снова с веранды мисс Сара – голосистая, грудастая, жизнерадостная:

– Джо дома нет! Они уехамши! С утра в Иерусалиме! А вот мальчишка мой, Патнем – он тут как тут, в кузне! Починит вам колесо в лучшем виде, судья Кобб, не извольте беспокоиться! Зайдите, посидите чуток!

– Спасибо, нет, мадам, – проорал в ответ Кобб. Нет, он спешит, ему бы только ось бы починили, и он уехал бы.

– Ну тогда – что ж, тогда небось сами знаете, где у нас винокурня. – (Мисс Сара – само радушие.) – Вон там, за мастерской сразу. Там у нас и виски имеется! Сами наливайте да пейте вволю!

Я вернулся в свой уголок пристройки, к своим кроликам, и на время забыл про Кобба. Тревис разрешал мне ставить силки, то есть он даже сам меня и надоумил, с условием, что из каждых трех пойманных мною кроликов два отходят ему. Такая договоренность меня устраивала, поскольку этой живностью округа кишмя кишела, и остававшихся на нашу с Харком долю еженедельно двух-трех кроликов хватало нам на пропитание за глаза и за уши, а то, что Тревис большую часть кроликов продавал в Иерусалиме и денежки придерживал, меня не касалось, надо же и ему свою выгоду получать: если я весь – как мышцей, так и умышлением – его капитал и он стрижет с капитала проценты, то я только рад, что эти проценты я способен добывать столь приятным для себя способом. Потому что, после того как я тупо гнул спину у Мура, для меня величайшим удовольствием было иметь возможность пользоваться присущими именно мне талантами и навыками: самому придумывать ловушки – например, коробчатые, которые я делал из обрезков сосновых дощечек, взятых из мастерской; своими руками я выпиливал и выстругивал стенки, вырезал штифтики и храповые колесики, изобретая механизмы подвески дверец, потом один за другим собирал аккуратные маленькие гробики в единую, четко и безмолвно работающую смертоносную машинерию. Но это еще не все. Не менее чем изготавливать ловушки любил я проверять свои засады и секреты, бродить в рассветной тиши по лесу, когда под ногами потрескивает ледок, а в низинах молоком стоит утренний туман. За утро проходил мили три по знакомой лесной тропке, устланной хвоею; я даже сделал себе специальную матерчатую сумку, в которой носил с собой Библию и завтрак – пару яблок и полосатенький, в прожилках жира и мяса, шмат свинины, приготовленный накануне вечером. На обратном пути Библия в сумке соседствовала с парой длинноухих, которых я бескровно умерщвлял при помощи ореховой дубинки. По пути передо мною во множестве разбегались белки: перебежит и встанет, перебежит и встанет, так что с некоторыми я даже познакомился, наделил их именами – ветхозаветными, святопророческими вроде Ездры и Амоса – народец беличий я причислял к блаженным, поскольку в отличие от кроликов в ловушки они не очень-то лезут по самой своей природе, а стрелять их нельзя по закону (по крайней мере мне, ибо неграм вообще запрещено пользоваться огнестрельным оружием). То было тихое, кроткое, чистое время суток: мягко светило солнце, бледное от рос и туманов, лес обступал, укрывал своей сенью и предзимним безмолвием – все как наутро Творения, когда свежо было дыхание духа жизни в ноздрях каждой твари Божией.

На самый конец обхода я оставлял небольшой пригорок, с трех сторон окруженный чащей дубового мелколесья; здесь я располагался завтракать. С этого пригорка (он, будучи вряд ли выше среднего дерева, оставался высшей точкой местности на многие мили вокруг) я мог тайно и беспрепятственно озирать окрестности, в том числе несколько фермерских хозяйств, когда-нибудь захватить и опустошить которые я поставил уже своей задачей. В результате, обходя по утрам капканы, я заодно проводил разведку и строил планы великих событий, а события эти – я чувствовал – назревали. Потому что в такие моменты надо мною, казалось, парил дух Божий, осенял меня и напутствовал: Сын человеческий! изреки пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: скажи: меч, меч наострен и вычищен; наострен для того, чтобы больше закалать; вычищен, чтобы сверкал как молния… уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. О, Иезекииль! О, Иезекииль с его священной яростью! – из всех пророков с ним одним ощущал я родственную близость и над его словами каждый раз подолгу размышлял, сидя утром на своем холме с полной сумкой битых котонтейлов сильвилагусов и с полной утробой свинины и яблок, потому что через его слова (куда более чем через слова других пророков) направляющая мою судьбу воля Божия открывалась явственно и зримо: пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак… Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на коем знак… Частенько, обдумывая эти строки, я недоумевал, зачем Господь велит оберечь лицемеров и поразить беспомощных, но тут уж ничего не поделаешь – это Его слово!

Что за мгновения порою выпадали в эти утра – намеки, предвестия, знаки близости чуда! Мне трудно описать восторг, который временами охватывал меня, когда среди рассветного торжества сидел я на потаенном взгорке и воочию прозревал грядущее, назначенное мне непреложно, как Саулу или Гедеону, – мне, черному, как само отмщение, предстояло стать неотразимым, безжалостно карающим орудием Божьего гнева. Так говорит Господь Бог: так как враг говорит о вас: «а! а! и вечные высоты ваши достались нам в удел», то изреки пророчество и скажи: за то, именно за то, что поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов… в огне ревности Моей Я изрек слово на прочие народы, поднял руку Мою с клятвою, что народы, которые вокруг вас, сами понесут срам свой. И когда озирал я в эти утра с высоты наши серые, пустые и по-осеннему унылые дали, яснее ясного казались мне и Его воля, и мое призвание: когда-нибудь освобождение своего народа я должен буду начать именно с этих – да-да, с тех, что лежат там, внизу – сонных, туманом окутанных обиталищ: я обреку их на разор и погибель и двинусь дальше на восток, через поля и болота, туда, где град Иерусалим.

Н-да, как бы этак вновь вернуться к Коббу, что-то я все вокруг да около… и, кстати, чуть-чуть опять про Харка. У Харка был прямо-таки нюх на вещи странные, из ряда вон выходящие: если бы он умел читать и писать, был бы белым, свободным, жил в какие-нибудь идиллические времена, будь он при этом кем угодно, лишь бы не инвентарем, которому цена в базарный день шестьсот долларов, – ну да, а что, тогда бы он мог стать адвокатом; но, как это ни прискорбно, даже христианское учение (которое главным образом я же и преподавал ему) на его духовном воспитании сказалось весьма слабо, так что, свободный от правил и ограничений, налагаемых набожностью, над дикими нелепостями жизни, он просто смеялся от души и пищу для своих насмешек находил себе каждый Божий день. Короче, у него всегда был дар сразу откликаться на всякую дурацкую чушь, что сыплется на тебя каждодневно; должен признаться, я этому даже слегка завидовал. Был такой случай: как-то раз, когда наша пристройка за мастерской не была еще как следует доделана, во время ужасной грозы с проливным дождем хозяин зашел нас проведать, глянул вверх на струи воды с потолка и говорит: «Гм, ну и льет тут у вас». На что Харк, мгновенно: «Нет, сэр, маса Джо. Льет – это там, снаружи. А у нас тут – так себе, дождичек». Неудивительно, что именно Харк дал словесное выражение некоему внутреннему, лежащему в основе бытия чувству, которое почти невозможно определить словами и которому тем не менее лет с двенадцати или десяти или даже раньше обучается каждый негр, едва осознав, что в глазах белого он всего лишь товар – даже не тварь, скорее утварь, лишенная характера, личностной уникальности и души. Харк назвал это чувством «черножопости», и это слово, на мой взгляд, как нельзя лучше объединяет в себе и внутреннюю зажатость и подспудный черный ужас, который постоянно гнетет сердце каждого негра. «Не-е, Нат, это ты брось, это не важно – хорошие они, плохие или еще какие, пусть даже сам наш хозяин маса Джо, белые всегда заставят тебя почувствовать черножопость. Всегда так, пусть белый даже улыбается мне, я от этого все равно еще в два раза черножопее себя чувствую. А отчего? Вот ты представь, Нат, представь, что белый нормально с тобой, по-доброму, все путем, так ты что, почувствуешь себя беложопым? Дудки! Старый маса, молодой маса, о-ё-ёй, маса, а-я-яй, маса, ну сплошная же черножопость! Или вот ты говоришь, я на небо попаду – ну допустим, так ведь там даже перед добрым Боженькой, даже перед ним старый дурень Харк будет чувствовать черножопость: эка ведь стоять там, против трона-то золотого, прикинь? Он-то белый весь, что твой снег, вроде добренький дяденька, а все одно, стоишь весь из себя хоть и ангел, а опять черножопый. Потому что, оглянуться не успеешь, Он как заорет, как ногами затопает. «Харк, – закричит, – где ты там! Опять, что ли, в тронном зале прибраться забыл! Ну-ка давай за метлу, да по-быстрому у меня, негодяй черножопый! Да тряпку-то как следоват намочи!»

Место, занимаемое белым человеком в разговорах негров, невозможно преувеличить, но тут я, пожалуй, даже точно помню, что именно эту речь сидя на корточках держал передо мною Харк (выйдя из пристройки, он помогал мне свежевать и потрошить кроликов), именно об этом говорил он в тот серый ноябрьский вечер, когда вдруг нависла над нами чья-то едва различимая тень и мы оба, одновременно почувствовав за спиной чье-то присутствие, встревоженно оглянулись, и – нате вам! – над нами, с этим своим расстроенным, опрокинутым лицом, стоит Джеремия Кобб. Не знаю, слышал он рассуждения Харка, не слышал, навряд ли это важно. Просто мы оба с Харком не ожидали увидеть над собой начальственную долговязую фигуру судьи, а он уже – глядь – маячит над нами, стоит, слегка покачиваясь, на фоне облачного неба; так тихо и внезапно он, что называется, свалился на нашу голову, что прошли секунды, прежде чем до нас дошло, и мы, повыпустив из рук окровавленных кроликов, начали подыматься, вставая в почтительную и покорную стойку, каковую любой мало-мальски сообразительный негр принимает, когда поблизости возникает белый незнакомец, бесперечь неизвестно какими настроениями и предубеждениями обуреваемый. Но нынче, не успели мы подняться, он остановил нас.

– Нет-нет, – сказал он, – нет, не надо, продолжайте, – причем голос у него оказался неожиданно грубый и сиплый, а руками он еще этак показал, дескать, сидите, продолжайте работу, что мы и выполнили, вновь опустившись на корточки, но с его кислого, хмурого, искаженного страданием лица пока все же глаз не сводили. Внезапно он оглушительно икнул, и этот звук был столь несообразен, неприличен и даже смешон (особенно в сопоставлении с его суровым ликом), что тишина, за ним наступившая, показалась непомерною; вдруг он опять икнул, и в этот раз я уже точно почувствовал, что Харк всем своим мощным телом стал содрогаться – что это было? смех? страх? замешательство? Но тут Кобб произнес:

– Н-ну, р-ребята, где тут в-вино?

– А вон там, маса, сэр, – ответил Харк и указал на будку, тоже пристроенную прямо к стене мастерской двумя-тремя ярдами дальше, – там за распахнутой дверью в пахучей и пыльной сырости лежали бочонки с сидром. – Красная бочка, сэр. Эт-тая бочка для джентльменов, маса. – Если уж Харк принимался разыгрывать из себя черномазого подлизу, голосок у него становился сладким и масленым, что твой елей. – Маса Джо, сэр, припас эт-тую бочку для знатных джентльменов!

– Да х-хрен с ним, с сидром, – с трудом выговорил Кобб. – Где тут у вас виски?

– Виски-то? В бутылях на полке, – отозвался Харк. Он опять начал подыматься с корточек. – Да я принесу вам, маса. – Но вновь Кобб кратким махом длани усадил его обратно.

– Не над, не над, прол-лжай, – сказал он голосом, который особого добра не сулил, хотя и зла тоже, просто был чужим и безразличным, но при этом в нем звенела струнка боли, как будто судья всеми силами старается подавить в себе какую-то тревогу. Он говорил резко, холодно, но не было в нем ничего, что можно было бы назвать надменностью. Тем не менее что-то в нем задевало меня, наполняло острейшей неприязнью, но лишь когда он умолк и двинулся, пошатываясь и запинаясь, по бурому от ломкого сухого бурьяна проходу к винокурне, я понял, что не в нем самом было дело, но скорее в том, как вел себя Харк в его присутствии, – дядя Том да и только: никакого достоинства, беспрестанное холуйское хихиканье и мерзкие, подобострастные ужимки.

Харк распорол брюшко очередного кролика. Тельце все еще хранило тепло (по субботам я иногда собирал добычу под вечер); Харк приподнял его за уши, чтобы не упустить кровь: прямо в ней мы кроликов тушили. Помню, как я сидел против Харка на корточках и, охваченный внезапной яростью, глядел в его спокойное, лоснящееся благополучием черное лицо с большим лбом и волевым, красивым очерком широких скул. С идиотической увлеченностью он следил за струйкой густой темно-красной крови, изливающейся в подставленную миску. Лицо у него было такое, что глянешь и скажешь: вот! лицо вождя африканского племени – властное, бесстрашное, решительное и поражающее отчетливой симметрией линий; и все же что-то было не так с его глазами: его глаза или, вернее, выражение, с каким они частенько смотрели – как вот тогда, к примеру, – снижали впечатление от лица, сообщая ему вид безобидной и туповато-податливой покорности. Глаза ребенка, доверчивого иждивенца, глаза пугливой лани, подернутые чуть заметной поволокой робости, а в тот момент так просто женские глаза на его тяжелом, мужественном лице, туповато обращенном к струйке кроличьей крови, и вот от этого я и взъярился. Слышно было, как Кобб со стуком и бряком ворочается в винокурне. Нас он слышать не мог.

– Засранец ты черномазый! – выпалил я. – Сопли тут перед белым распустил, лизоблюд поганый! Да ты, ты, Харк, вонючка черномазая!

Грустные глаза Харка обратились ко мне, доверчивые и по-прежнему робкие.

– Да ты чо, слышь… – начал он сорвавшимся, встревоженным тоном.

– Заткни хайло, ты! – не унимался я. Я был в ярости. Так и подмывало тылом ладони с разворота влепить ему леща, да по губам. – Заткнись, понял? – Понизив голос, хриплым полушепотом я принялся передразнивать: «Красная бочка, сэр! Эт-тая бочка для джентльменов, маса! Я вам и виски принесу!» Чего ты лезешь, чего ты ему задницу лижешь, поганец черномазый? Я тут с тобой чуть прямо не блеванул вообще!

Харк удрученно потупился, обиженно глядя в землю; не отвечал, лишь шевелил влажными губами, сосредоточенно про себя что-то шептал, словно не мог сдержать жестоких угрызений.

– Ниггер ты несчастный, да как же ты не понимаешь? – продолжал я напирать со всех сил. – Как ты не видишь разницу? Разницу между обычной вежливостью и холуйством, а? Он даже не сказал «дайте выпить». Сказал только «где винокурня?». Вопрос задал – всё! Всё! А ты уже тут как тут, ужом подползаешь, аж извертелся весь на брюхе, прямо как гада подколодная – маса то, маса сё! Такое как увидишь, весь обед обратно выскочит!

Не будь духом твоим поспешен на гнев; потому что гнев гнездится в сердце глупых. Устыдившись, я тут же успокоился. Харк был подавлен до крайности. Я сказал ему уже мягче:

– Надо учиться, дружище. Разницу понимать. Я вовсе не к тому, чтобы ты лез на рожон, а то от них и схлопотать недолго. Хамить, дерзить – это не обязательно. Но есть же мера всему. Когда ты так ведешь себя, ты роняешь себя как мужчина. Уже не мужчина ты, а дурак! И одно и то же всю дорогу, снова и снова, и с Тревисом, и с мисс Марией, и, Господи помилуй, даже с пацанами с ихними. Ты ничему не учишься, дурак ты! Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою. Дурень ты, Харк. Как же мне научить-то тебя?

Харк не ответил, сидел на корточках и шевелил губами обиженно и уныло. Нечасто я сердился на него, но, когда это случалось, мой гнев задевал его по-настоящему. Я любил его и, если взрывался, часто потом ругал себя, видя его страдание, однако в каком-то смысле он был как породистый пес – молодой, красивый, бесшабашный, пылкий, но, как и пса, его надо было дрессировать, чтобы держался с достоинством. Хоть я его и не посвятил еще в свои великие планы, но я хотел, чтобы, когда придет время истреблять белых, Харк был моею правой рукой, моим мечом и щитом: он всем был наделен для этого – умный, находчивый и сильный, как медведь. Но один вид белой кожи повергал его в трепет, смирял и низводил до состояния подобострастной холопской униженности; я понимал, что, прежде чем до конца ему довериться, надлежит с корнем вырвать из его характера этот росток слабости, которую я и прежде наблюдал в неграх, проведших подобно Харку детские годы на больших плантациях. А то что ж это получится: мой старший помощник, а в душе всего лишь презренный ниггер, который при виде белого горазд лишь кланяться, пятиться и забавно шаркать ножкой, тогда как должен не моргнув глазом мгновенно выпустить ему кишки. Короче, на Харке надо было поставить опыт – опыт необходимый и решающий. Прискорбно, но факт: большинство негров отдрессированы и послушны, однако многих из них душит злоба, и тонкий слой лести, елея, под которым они свою злобу прячут, – не более чем притворство. С Харком все ясно: надо сорвать с него этот слой, разрушить позорную внешнюю маску и при этом всячески способствовать тому, чтобы он взращивал, лелеял в себе смертельную злобу, которая прячется внизу. И почему-то не думал я, чтобы на это понадобилось много времени.

– Не знаю, Нат, – в конце концов заговорил Харк. – Я стараюсь, стараюсь… Но, похоже, никак не могу переступить через ощущение черножопости. Но я стараюсь. – Он помолчал, чуть-чуть покачивая в раздумье головой над окровавленным трупиком, что держал в руках. – Ну и потом тот господин – он такой печальный, такой у него вид горестный. Я вроде как пожалел его. Как ты думаешь, что его так печалит?

Слышно было, как Кобб бредет по сухой траве из винокурни, спотыкается, его пошатывает, с хрустом ломаются ветки, попавшие под сапог.

– Жалей-жалей! Белого жалеть что пузом на рожон переть, – совсем тихо сказал я.

И тут, пока я говорил, у меня соединились в голове концы с концами; я вспомнил, как несколько месяцев назад подслушал разговор Тревиса и мисс Сары об этом Коббе и жутких несчастьях, навалившихся на него в последний год всем скопом, как на Иова: преуспевающий торговец и банкир, человек обеспеченный и влиятельный, верховный судья округа, президент окружного охотничьего клуба, он в одночасье лишился жены и двух взрослых дочерей, которых на побережье Каролины скосил брюшной тиф, причем ирония судьбы в том, что в Каролину он сам их и отправил поправлять бронхи после зимних простуд, которым все три дамы были подвержены. Вскоре после этого в его конюшне, новехоньком строении на окраине Иерусалима, случился пожар, она сгорела дотла, и в губительном огненном вихре почти мгновенно погибло все, что в ней находилось, в том числе три призовых охотничьих жеребца моргановской породы и много ценных английских седел и упряжи, не считая конюха, юноши-негра. Впоследствии несчастный муж и отец, с горя тяжко пристрастившийся к бутылке, упал с лестницы и сломал ногу; она срослась неправильно, и хотя давала возможность ходить, но вызывала не очень высокую, зато весьма надоедливую «чахоточную» температуру и непрестанную мучительную боль. Когда я впервые услышал об этих свалившихся на него бедствиях, я не мог не ощутить злорадства (только не надо меня считать совсем уж бессердечным – я не таков, и вы вскоре это поймете, однако переоценить удовлетворение, которое охватывает негра, узнавшего о несчастье, постигшем белого, переоценить это приятнейшее чувство, похожее на вкус лакомства, неожиданно перепавшего при постоянно скудном и постном питании, – нет, вряд ли такое возможно); в общем, я должен признаться, что и теперь, когда Кобб за моей спиной шатко брел по сухому хрустящему бурьяну, меня вновь обдало волной удовольствия. (Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня; и чего я боялся, то и пришло ко мне. Нет мне мира, нет покоя, нет отрады: постигло несчастье…) Да-да, явственный холодок удовольствия пробежал у меня по спине. Я думал, он пройдет мимо нас в мастерскую или, может быть, в дом. Как ни странно, вместо этого Кобб остановился рядом с нами, чуть не наступив сапогом на одну из кроличьих тушек. Вновь мы с Харком начали было вставать, и вновь он замахал на нас, чтобы мы продолжали работу.