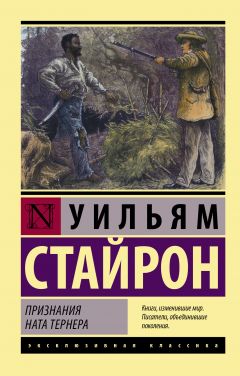

Читать книгу "Признания Ната Тернера"

Автор книги: Уильям Стайрон

Жанр: Современная зарубежная литература, Современная проза

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

Уильям Стайрон

Признания Ната Тернера

Роман

William Styron

The confession of Nat Turner

© William Styron, 1967

© Перевод. В. Бошняк, 2021

© Издание на русском языке AST Publishers, 2021

От автора

Единственный осуществившийся и сколько-нибудь длительный мятеж, занесенный в хроники волнений американских негров времен рабства, произошел в глуши юго-восточной Виргинии в августе 1831 года. От тех времен до нас дошел только один значимый документ, касающийся этого восстания, – тоненькая двадцатистраничная брошюрка под названием «Признания Ната Тернера», изданная в Ричмонде спустя примерно полгода; свою книгу я предварил вступлением к той брошюрке, а некоторые отрывки из нее вставил в повествование. В общем-то я старался как можно реже отклоняться от фактов, признаваемых известными, – как о самом Нате Тернере, так и о восстании, им возглавлявшемся. Однако, вторгаясь в области, познанные недостаточно – будь то детство Ната, его внутренние мотивировки и тому подобное (что делать, о таких вещах знаний почти всегда не хватает), – я разрешал себе полную свободу воображения, но полагаю, что не вышел за рамки тех скудных сведений, которые об институте рабства дает история. Относительность времени позволяет нам быть гибкими в суждениях: 1831 год был одновременно и очень давно, и чуть не вчера. Возможно, читатель возымеет желание извлечь из повествования мораль, тогда как я пытался лишь воссоздать человека и его эпоху, причем так, чтобы в результате получился не столько «исторический роман» в обычном понимании, сколько раздумья на тему и по поводу истории.

Уильям Стайрон

Роксбери, Коннектикут

Новый год, 1967

Обращение к общественности

Недавняя смута в Саутгемптоне весьма взволновала общественное мнение и вызвала тысячи праздных, преувеличенных и превратных измышлений. Впервые в нашей истории произошло открытое смятение рабов, сопровождавшееся к тому же столь мерзостными проявлениями жестокости и бесчинства, что оные не могли не произвести глубокого потрясения умов не только в общине, испытавшей сию прискорбнейшую трагедию, но и во всех уголках нашей страны, где можно встретить представителей упомянутой категории населения. Повсюду граждане пытаются уразуметь причину появления и развития сего возмутительного заговора, понять, чем руководствовались его жестокосердные исполнители. Мятежные рабы были поголовно уничтожены, либо схвачены, подвергнуты суду и казнены, однако никто, за исключением их предводителя, не сообщил положительно ничего разумного ни о двигавших ими помышлениях, ни о тех средствах, коими они полагали достичь желаемой цели. Все, так или иначе связанное с этой печальной и загадочной историей, оставалось неведомым, пока не захватили предводителя разбойной шайки Ната Тернера, чье имя отозвалось во всех пределах обширной нашей державы. В воскресенье, тридцатого октября, некий человек, действуя в одиночку, поймал сего «лихого разбойника» в земляной норе неподалеку от усадьбы его убиенного владельца и на следующий день водворил в окружную тюрьму, причем тот нимало не оказывал сопротивления. Поимщиком был Бенджамин Фиппс, вооруженный заряженным, якоже подобает, дробовиком. Единственным оружием Ната оказалась небольшая легкая шпага, которую он незамедлительно отдал и умолял пощадить его жизнь. С разрешения тюремщика я имел к нему свободный доступ от начала его заточения и, коль скоро он проявил желание по доброй воле сделать полный признательный отчет о замысле, развитии и претворении мятежного смущения рабов, коего он был вдохновителем и главой, я вознамерился, с его собственных слов, перенести его признания на бумагу, а за сим, к вящему удовлетворению любознательности общества, опубликовать их, ничего или почти ничего в них не меняя. Правильность записи его откровений удостоверяется свидетельством членов Суда округа Саутгемптон, к сему прилагаемым. Касаемо самих признаний, оные, несомненно, отмечены печатью правды и искренности. В отличие от всех прочих подвергнутых розыску злоумышленников их главарь не только не пытался обелить себя, но честно признавал всю ответственность за содеянное. Так, он признал, что не только подстрекал к мятежу, но и нанес первый удар, положивший начало кровавым бесчинствам.

Из этого с очевидностью явствует, что, в то время как на поверхности течение общественной жизни представлялось спокойным и умиротворенным, в то время как никто не слышал даже отзвука зловещей подготовки, шороха, который предупредил бы обреченных поруганию и смерти обывателей, угрюмый фанатик, таясь, аки в средоточии тенет, в своих несообразных, изуверских умышлениях, задумывал огульное и всеобщее избиение белых. Да, умышлениях, и не только злокозненных, но бестрепетно и страшно воплощенных на всем опустошительном пути безжалостных душегубов. Мольбы о пощаде не трогали их каменных сердец. Вспоминание прошлых к ним снисхождений нимало не умягчало наглости произволения бесноватой ватаги. Мужчины, женщины и дети, стар и млад – все подверглись единой жестокой пагубе. Ни одна орда дикарей в кровавом набеге не была столь щедра на расправу. В умножении же злодеяний их сдерживала, по-видимому, лишь боязнь собственной уязвимости. Такоже далеко не самое малоприметное в сей ужасающей истории – это вопрос о том, как случилось, что шайка, побуждаемая столь дьявольскими намерениями, оказала весьма слабое сопротивление, едва на ее пути встали белые с оружием в руках. Казалось бы, одно отчаяние и то способно было вызвать большее упорство. Но нет, каждый искал спасения поодиночке: пытаясь скрыться, либо воротясь домой в надежде, что его участие в смуте останется незамеченным, и по прошествии нескольких дней все были либо застрелены, либо пойманы, подвергнуты суду и казнены. Ham пережил всех своих соковников, но и его хождения вскоре прервет виселица. Обществу же для исследования предлагается его собственный отчет о заговоре в первоначальном изложении и без каких-либо сторонних толкований. Прочтение оного дает пугающий и, есть надежда, полезный урок касательно действия умов такого сорта, что силятся вступать в обращение с вещами, их постижению недоступными. Как поначалу ум его смущен был, сбит с толку, затем же растлился, и в окончательном помрачении злодей измыслил и совершил гнуснейшие, поистине душераздирающие деяния. Нелишне такоже, что сие, с одной стороны, показывает, сколь разумны и благоустроительны в обуздании упомянутой категории населения наши законы, с другой же – убеждает тех, кто казнью душегубов обнадежен, да и всех граждан купно, что исполняются законы неукоснительно и сурово. Поколику свидетельствам Ната можно верить, то планы и поползновения зачинщика были ведомы лишь нескольким ближайшим его подручным, а смута в округе – событие исключительно местное. И была таковая не сведением чьих-то счетов, не порывом внезапного гневного озлобления, но результатом заранее обдуманных и целенаправленных усилий закосневшего в лукавоухищрениях ума. Порождение угрюмо-страстного фанатизма, смута сия затронула материи слишком истончившиеся, изначально слишком к такому попранию готовые, и теперь надолго запечатлеется в анналах народной памяти; еще многие матери, прижимая к груди ненаглядное чадо, содрогнутся, вспомнив о Нате Тернере и его ватаге кровожадных выродков.

С верою, что нижеследующее описание, призванное осветить вопросы, каковые в ином случае неминуемо порождали бы догадки и сомнения, будет принято благосклонно, оное вниманию общественности почтительно преподносится. Ваш покорный слуга,

Т. Р. Грей

Иерусалим, округ Саутгемптон, Виргиния;

5 ноября 1831 года.

Мы, нижеподписавшиеся, члены Суда, собравшегося в Иерусалиме в субботу пятого ноября 1831 года для слушаний по делу негра, раба по имени Ham, oн же Ham Тернер, ранее находившегося в собственности покойного Патнема Мура, настоящим удостоверяем, что записанные Томасом Р. Греем признания Ната прочтены в нашем присутствии подсудимому; за сим, когда председательствующий в суде спросил его, может ли он назвать какую-либо причину, по которой его не следует приговаривать к смерти, подсудимый ответил, что более сказать ему нечего сверх того, что он сообщил уже мистеру Грею. Собственноручно подписи и печати приложили в Иерусалиме, того же 1831 года, ноября, 5-го дня:

Джеремия Кобб, ‹печать›

Томас Претлов, ‹печать›

Джеймс У. Паркер, ‹печать›

Кэр Боуэрз, ‹печать›

Сэмюэль Б. Хайнз, ‹печать›

Орис А. Браун, ‹печать›

Часть первая

Судный день

И отрет Бог всякую слезу с очей их,

и смерти не будет уже;

ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет,

ибо прежнее прошло.

Над пустынной песчаной косой, что вытянулась у впадения реки в море, на сотни футов вверх вознесся холм или, скорей, утес – последняя, самая дальняя оконечность суши. Попробуйте представить себе этот утес, а под ним устье реки – широко разлившейся, мутной и неглубокой, подернутой складчатой рябью в том месте, где река сливается с морем и течение сталкивается с океанским приливом. Близится вечер. Погода ясная, все сверкает, и кажется, что всюду солнце, тени нет вовсе. Может быть, это начало весны; или конец лета; какое время года, не так важно, важнее то, что воздух мягок и благорастворен, нет ветра, нет жары, нет холода; будто и времени года никакого нет. Как всегда, я один и словно плыву на чем-то вроде лодки (маленькой-маленькой, то ли это каноэ, то ли каяк, я в ней полулежу, приятно откинувшись, – во всяком случае, у меня нет ни чувства неудобства, ни даже напряжения, и я не утруждаюсь греблей; лодка движется, вяло влекомая током вод), я тихо плыву в сторону мыса, за которым вширь и вдаль без конца и края раскинулось темно-синее море. На берегах реки безлюдье и тишь; ни зверь не прошуршит в подлеске, ни чайка не взмоет с не тронутого ничьей ногою песка.

И так действует это полное молчание и совершеннейшее одиночество, что кажется, будто жизнь здесь не погибла даже, а исчезла, просто остановилась, и все это – берега, речное устье и морской прибой – навсегда останется неизменным под недвижным оком послеполуденного солнца.

Подплыв ближе к мысу, я поднимаю взгляд на утес, нависающий над морем. Там вижу опять-таки наперед известную мне картину. Залитое солнцем дивно-белое строение величаво проступает на фоне синего безоблачного неба. Прямоугольное, оно сложено из мрамора подобно храму; архитектура его проста: никаких колоннад и даже никаких окон, вместо них ниши, назначение которых загадочно, – вверху скругленные арками, они вереницей обегают две видимые стены. Здание не имеет двери – по крайней мере мне дверь не видна. Без дверей, без окон, оно как бы лишено смысла, напоминая, как я сказал уже, храм, но храм, где никто не молится, или склеп, где никто не похоронен, или памятник чему-то загадочному, невыразимому, не имеющему названия. Но, как всегда, когда я вижу этот сон или видение, я не задумываюсь над назначением странного сооружения, одиноко стоящего на дальнем океанском мысу, поскольку в самой его бессмысленности чудится какая-то всеохватная тайна, взявшись разгадывать которую ощутишь только полнейшую и, быть может, еще более мучительную растерянность, будто попал в лабиринт.

Значит, опять это видение, которое навязчиво, вновь и вновь, повторяется который год. Опять я в утлой лодчонке, и опять течение тихой реки несет ее к морю. И снова в той дали, куда я плыву, тяжко, но без угрозы, вздыхает солнечный океан. И вот коса, и вот высокий утес, и, наконец, ввысь невозмутимо возносится дивно-белый храм, но я не чувствую ни страха, ни благоговения, ни смирения, одно лишь осознание великой тайны, и я плыву себе дальше, дальше, в морскую ширь…

Ни в детстве, ни теперь, когда мне перевалило за тридцать, так и не смог я разгадать смысл этого сна (или видения, ибо, хотя обычно оно посещало меня в моменты пробуждений, бывали случаи, что, работая в поле, обходя в лесу силки на кроликов или выполняя какое-нибудь разовое поручение, я вдруг совершенно въяве видел, как передо мною вспыхивает эта сцена со всею глубиной, четкостью и устойчивостью материальности, словно картинка из Библии; этот мгновенный сон наяву вдруг пресотворял перед моими глазами и реку, и храм на океанском мысу, но так же быстро все пропадало); ускользало от меня и чувство, которое этот сон вызывал во мне: чувство тайны, успокоительной в своей неразрешимости. У меня нет сомнений, впрочем, что все это исходит из детства, когда белые частенько говорили при мне о городе Норфолке и о том, чтобы «поехать к морю». Ведь Норфолк всего в тридцати милях к востоку от Саутгемптона, а океан в нескольких милях за Норфолком, куда белые наезжали, бывало, по торговым надобностям. Не только белые – знавал я даже и негров, которые ездили из Саутгемптона со своими хозяевами в Норфолк и видели океан. Их рассказы о тамошнем пейзаже – о бесконечной синеве, о водной шири, простирающейся куда хватает глаз и даже дальше, словно до самого дальнего края света – так распалили мое воображение, что желание лицезреть это собственными глазами превратилось в подобие острого, чуть не телесного голода, и случались дни, когда у меня будто и в голове ничего не оставалось, кроме воображаемых волн, далекого горизонта и стонущего над морем ветра, кроме вольных голубых небес, царственным куполом нисходящих к востоку, к Африке – такое было чувство, словно, единожды увидев это, я разом постигну все древнее, океаническое, хаотическое великолепие мира. Но поскольку удача мне в этом отношении не споспешествовала и я так и не удостоился поездки в Норфолк к океану, приходилось удовлетворяться одним лишь внутриумственным, воображаемым видением; вот откуда этот фантом, эта уже описанная мною постоянно повторяющаяся иллюзия, хотя, отчего вдруг на утесе храм, по сей день загадка – загадка в нынешнее утро еще и большая, нежели когда-либо за все те годы, что я себя помню.

Исчезая, видение чуть помедлило – полусон, полувоспоминание о нем в рассветном сумраке, что забрезжил у меня перед глазами, едва я их открыл, – и я вновь смежил веки, наблюдая, как белый храм истончается в безмятежно-тайном свете и пропадает, удаляется, забывается.

Приподнявшись с кипарисовой скамьи, на которой спал, я безотчетным сонным движением резко сел, повторив ошибку, которую совершал уже четыре раза за такое же число утренних пробуждений: сбросил ноги со скамьи вбок, но вместо того чтобы достичь ими пола, только того и достиг, что натянул цепь ножных кандалов, металл впился в щиколотки, и ноги косо повисли в воздухе. Я вновь поднял их на скамью, потом сел и, дотянувшись рукою, стал растирать под кандалами кожу на лодыжках, чувствуя пальцами, как с током крови возвращается тепло. Впервые в этом году утро дохнуло зимой – стало сыро и холодно, я заметил даже бледную полоску изморози на стыке пола из твердой глины с нижней доской тюремной стены. Несколько минут я так сидел, растирая лодыжки и поеживаясь. Вдруг я очень проголодался, желудок прямо скрутило. Пока все тихо. Позавчера в соседнюю камеру посадили Харка, и теперь из-за дощатой перегородки доносится его тяжелое дыхание – клокочущие, придушенные всхлипы, как будто воздух проходит у него прямо сквозь рану. Мгновение я был близок к тому, чтобы шепотом позвать его, разбудить, ведь до этого нам поговорить не удавалось, но он дышал так медленно, так изможденно. Я подумал: ладно, пусть спит, и слова, уже готовые сорваться у меня с губ, остались непроизнесенными. Неподвижно сидя на скамье, я наблюдал, как рассветные сумерки рассеиваются, свет мало-помалу украдкой вливается в камеру, наполняет ее, словно чашу, жемчужным сиянием. Где-то прокукарекал петух, и крик его был далек и тих, как очень дальнее боевое «ура», он отозвался еле слышным эхом, замер, и опять тишина. Потом еще один петух, уже ближе. Я долго сидел так, слушал и ждал. Минута шла за минутой, но, помимо дыхания Харка, не раздавалось ни звука, пока наконец откуда-то не донесся сигнал рожка – такой грустный и такой знакомый звук, мягкий и какой-то полый, словно затихающий стон с полей за Иерусалимом: это где-то на ферме будили негров.

Повозившись с цепью, я ухитрился спустить со скамьи ноги и встать. Цепь давала ногам ходу около ярда; прошаркав, сколько возможно, и вытянув шею, я смог выглянуть из неостекленного зарешеченного окошка на рассветную улицу. Иерусалим просыпался. С того места, где я стоял, видны были два дома, притулившиеся на краешке речного откоса у съезда на деревянный мост. В одном кто-то ходил со свечой: мерцающий свет переместился из спальни в горницу, в сени, потом на кухню, где в конце концов и остался – желтоватый, дрожащий. На двор другого дома, что ближе к мосту, вышла старуха в пальто и с ночным горшком в руках; держа дымящийся сосуд перед собой, как алхимик свой плавильный тигель, она, прихрамывая, двинулась через замерзший двор к побеленной дощатой уборной; дыхание исходило у нее изо рта тоже на манер клубов дыма. Открыла дверь уборной, вошла, в морозном воздухе раздался краткий вскрик поржавелых петель, и ружейным выстрелом бахнула закрывшаяся за нею дверь. Внезапно я ощутил такую дурноту, что и чувство голода, и вообще все чувства исчезли. Перед глазами заплясали пятнышки света; казалось, вот-вот я упаду, но, схватившись за подоконник, я удержался; прикрыл глаза. Когда я вновь их открыл, свеча в первом доме уже погасла, а из его трубы сероватой струйкой курился дым.

Тотчас издалека донесся дробный стук – глухой, сбивчивый ритм торопливых копыт; он становился громче и громче, приближаясь с запада, с противоположной стороны реки. Я поднял взгляд на тот берег, он был всего в пятидесяти ярдах; там маячила, постепенно прорисовываясь, стена леса: спутанные кипарисово-эвкалиптовые заросли над холодными, мутными и медленными водами в рассветной мгле. В стене леса прореха (там проселок), в прорехе тут же возникает лошадь, легким галопом несущая кавалериста, за ним едет еще один, потом еще, всего трое военных; гулко, как раскатившиеся по двору бочки, они громыхнули по кипарисовому мосту копытами, прогремели, проскрипели досками и умчались в Иерусалим, напоследок тускло блеснув стволами ружей. Я смотрел, пока они не скрылись из виду и пока стук копыт не стал тихим, глухим рокотом где-то в городе у меня за спиной. Снова стало тихо. Закрыв глаза, я склонился лбом на подоконник. В темноте глаза отдыхали. Много лет у меня была привычка в этот утренний час молиться или читать Библию, но уже пятый день я сидел в заточении, Библию мне не давали, а насчет молитвы – странное дело, меня больше даже и не удивляло, что теперь я совершенно неспособен выдавить из себя что-либо на нее похожее. Нужда в молитве сохранилась – страстное желание исполнить то, что за годы взрослой жизни стало обычным и естественным, как телесное отправление, но теперь я сделался лишен способности молиться в такой же мере, как если бы для этого сперва требовалось решить задачу по геометрии или иной столь же неведомой науке. Когда молитвенный дар покинул меня – месяц назад, два месяца, может, раньше? – не припомню. Было бы как-то легче, если бы я понимал причину, по которой сила сия изменила мне, но теперь я отвержен и от этого разумения, так что, похоже, способ перекинуть мост через бездну между мной и Богом утрачен напрочь. Я постоял, прижавшись лбом к холодному деревянному подоконнику, и вдруг почувствовал жуткую пустоту. Вновь попытался молиться, но в голове царила черная бездна, и единственное, что звучало в мозгу, – это до сих пор еще не затихшие отзвуки торопливых копыт да петушиные крики где-то далеко в полях за Иерусалимом.

Вдруг сзади стук по решетке. Я открыл глаза и, повернувшись, увидел подсвеченное фонарем лицо Кухаря. Парню лет восемнадцать-девятнадцать, и, судя по лицу – по-детски глуповатому, в прыщах и оспинках и с безвольным подбородком, – он так меня боится, что мне стало жаль беднягу: уж не наложит ли мое присутствие какой-нибудь неизгладимый отпечаток на его душевное здравие! Опаска, с которой он смотрел на меня пять дней назад, превратилась в неотступный страх, а страх – это видно сразу – разросся до слепящей, разлагающей жути: как так – день за днем я сплю, ем, дышу, и смерть никак не приберет меня! Из-за решетки донесся его голос, дрожащий от боязни.

– Нат, – проговорил он. Потом снова: – Нат, эй, старина! – И опять робко, неуверенно: – Нат, просыпайся.

Какой-то краткий миг хотелось заорать, крикнуть «Пошел ты!» и посмотреть, как он из штанов выпрыгнет, но я сказал только:

– Я не сплю.

Его явно это ошарашило – что я не сплю, стою у окна.

– Нат, – торопливо забормотал он. – Сейчас адвокат придет. Помнишь? Тебя видеть хочет. Ты готов?

Бормоча, он слегка заикался; тусклый фонарь освещал белое напряженное мальчишеское лицо, выпученные глаза и бескровный ободок страха вокруг губ. В тот миг я вновь почувствовал сосущую пустоту и боль в желудке.

– Маса Кухарь, – сказал я, – кушать хочется. Пожалуйста. Прошу вас, не могли бы вы добыть мне что-нибудь поесть, хоть немножко. Очень прошу вас, добрый молодой маса.

– До восьми завтрака не положено, – севшим голосом отозвался он.

На какое-то время я смолк, только глядел на него. Не знаю, может, это от голода, но в душе у меня вдруг пробудились остатки той запредельной злобы, того яростного удушья, которое я, казалось бы, похоронил в себе полтора месяца назад. Я вглядывался в безвольный абрис его ребяческого лица и думал: «Мункалф, детка, да как же тебе повезло-то! Такого бы, как ты, да Биллу на зубок!..» И тут безо всякой причины передо мной возник образ бешеного Билла, и я подумал, вроде и сам того не желая, все еще во власти мгновенной ярости: «Ах, Билл, Билл… Как насладился бы бешеный негр мяконькой плотью этого дурня!» Ярость увяла, улетучилась, оставив после себя мимолетное чувство тщеты, стыда и опустошенности.

– Ну, может, принесете мне хоть малю-юсенький кусочек хлебца! – умоляюще произнес я, про себя думая: «Станешь умничать – ничего не добьешься, а будешь лепетать, как нормальный ниггер, глядишь, и сработает. Терять-то мне ровным счетом нечего, тут уж не до гордыни». – Ну такой ма-аленький кусочек хлебца, – продолжал я пресмыкаться, улещивать его. – Пожалуйста, добрый молодой маса. Очень уж ку-ушать хочется!

– До восьми нету завтрака, нету! – слишком громким голосом выпалил он, даже выкрикнул, и от выкрика пламя фонаря дрогнуло и заколебалось. С этими словами он выбежал вон, а я стоял в рассветных сумерках, дрожал и слушал, как бурчит у меня в кишках. Немного погодя я прошаркал обратно к скамье, сел и, обхватив голову руками, закрыл глаза. Молитва опять маячила где-то рядом, на задворках сознания, беспокойно скреблась, как большой серый кот, и никак не могла ко мне пробиться. Так она и осталась там, вовне, в который раз уже отлученная, недопущенная, недосягаемая, отъединенная от меня столь явно, будто между мной и Богом воздвиглись стены высотой до солнца. Тогда вместо молитвы я начал вслух шептать: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи… Но даже и эти безобиднейшие слова выходили как-то не так, и, не успев начать, я прекратил попытку; знакомый псалом «на день субботний» отзывал во рту плесенью и тленом и звучал так же бессмысленно и порожне, как все мои бесплодные попытки молиться. Никогда я и представить себе не мог, что бывает такое чувство удаленности от Бога, разобщенности с Ним, не имеющее ничего общего ни с маловерием, ни с недостатком богоустремленности, ибо и верой, и устремлением к Нему я обладал поныне, но при этом чувствовал такое сиротливое, одинокое обособление, столь полную безнадежность, что, будь я брошен, подобно извивающейся гадине, живьем под самый тяжкий в мире камень, чтобы пребывать в ужасающей, вековечной тьме, я бы не мог быть страшнее разлучен с духом Божиим.

Утренняя сырость начала пронимать меня, охватывала ознобом, пробирала до костей. Харк хрипел за стеной, как издыхающий старый пес – с бульканьем, содроганиями, тошнотными повякиваниями, на живую нитку сшитыми воедино болезненной нуждой в глотке´ воздуха.

Если кто проживет, как я, много лет, что называется, на земле – в лесах и болотах, где ни один животный инстинкт не главней другого, то постепенно обретет в высшей степени чуткий нюх; так и я унюхал Грея чуть ли не прежде, чем увидел его. Собственно, запах, который распространял Грей, и не требовал тонкого чутья: зимний рассвет стал вдруг майским утром, напитанным ароматом цветущих яблонь, и, пока Грей подходил к камере, это сладчайшее благоухание бежало впереди него. На сей раз Кухарь нес сразу два фонаря. Поставил один на пол и отпер дверь. Потом вошел, высоко подняв оба; за ним Грей. Внутри у двери стояла параша, Кухарь, поколебавшись, нервно пихнул ее ногой, отчего ее содержимое захлюпало, заплескалось. Грей, видимо, уловил исходящие от Кухаря эманации страха, потому что в тот же миг попенял ему:

– Ради Бога, парень, ты бы успокоился! В конце-то концов, ну что он может тебе сделать? – Голос у него оказался мягким и глубоким, а тон – дружеским и даже веселым, и в нем звучала этакая всеобъемлющая благорасположенность. Определить, что раздражает меня больше – этот его рыцарственный тон или шибающий в нос приторный запах, в столь неурочный час я затруднялся. – Боже правый, ты что думаешь, он тебя тут живьем съест?

Кухарь не ответил, молча поставил фонарь на вторую скамью, которая, подобно той, на которой сидел я, была приделана к стене напротив, потом подхватил парашу и с ней сбежал, хлопнув напоследок дверью и с чавкающим шмяком задвинув засов. Какое-то время после ухода Кухаря Грей стоял у двери, молчал, щурился и куда-то мимо меня испытующе посматривал (то, что он близорук, я уже заметил прежде), затем опустился на скамью рядом с фонарем. Фонарь нам нужен будет ненадолго: даже за время, что адвокат усаживался, утро заметно прибавило льющегося в окошко бледного холодного сияния, а за стенами тюрьмы все громче ворочался просыпающийся городок – доносилось неспешное шарканье башмаков, хлопанье ставень, колодезные стуки и скрипы, собачий брех. Грей был осанистым, краснолицым мужчиной лет, наверное, пятидесяти с гаком, а глаза у него казались запавшими и красноватыми, словно он недосыпал. Он поерзал, удобнее устраиваясь на скамье, и рывком распахнул сюртук, обнаружив щегольской парчовый жилет, на котором жирных пятен нынче оказалось еще больше, чем в прошлый раз, а нижняя пуговка теперь была расстегнута, чтобы вместился животик. Снова адвокат устремил взгляд в мою сторону, щурясь и глядя чуть-чуть мимо, будто ему никак не поймать меня в фокус; затем он зевнул и один за другим высвободил пухлые изнеженные пальцы из перчаток, которые когда-то были желтыми, но засалились и истрепались.

– Доброе утро, Проповедник, – наконец произнес он. Когда я не ответил, он полез во внутренний карман жилета, извлек оттуда какие-то бумаги, развернул их и принялся разглаживать на колене. Примолкший, он держал бумаги под фонарем, так и сяк перекладывал, что-то себе под нос хмыкая и временами прерываясь, чтобы потрогать усы, седые и жиденькие, как тень под носом. На его щеках проступала щетина. От голода меня и так мутило, а тут еще его приторный запах… в общем, я сидел, глядел на него, молчал и еле держался, чтобы не сблевать. Мне уже надоело говорить с ним, видеть его, и впервые (может, голод тому виной, может, холод или то и другое вместе, а может, досада из-за неспособности молиться) я почувствовал, что неприязнь к нему начинает превозмогать лучшее, что во мне есть, – мое самообладание. Конечно же, я с самого начала, еще пять дней назад невзлюбил его – невзлюбил его манеру держаться, лицемерие самого его хождения ко мне, да и лично его с этой медоточивой карамельной вонью я ни во что не ставил, но вскоре осознал, сколь глупо было бы упорствовать, запираться и молчать теперь, когда все кончено, а посулы его и угрозы тут ни при чем, ведь в любом случае что еще я могу потерять? Так что, едва мы начали, я решил, что враждебностью ничего не достигну, и сумел если не полностью подавить неприязнь (именно неприязнь, вряд ли ненависть – ее я испытывал лишь однажды к одному-единственному человеку), то скрыть ее, залить елеем вежливой уступчивости, естественной в моем положении.

Потому что в первый раз, когда он передо мной появился, я не говорил ничего, а он горбился в осеннем желтоватом свете (вечернем, замутненном стелющимся дымком; помню, как сквозь прутья оконной решетки залетали скрученные, хрусткие листья платана), он сидел вялый, со слипающимися глазами, нарочито устало цедил слова и скреб пах пальцами в желтой перчатке:

– Ну ты-то сам-то рассуди, Преподобный, ведь ничего же не добьешься, что будешь молчать, как дохлая камбала. – Он помедлил, но я опять ничего не сказал. – Разве что, может… – слегка запнулся он, – разве что, может, кроме кучи страданий. Твоих и того, второго, ниггера.

Я хранил молчание. За день до этого, когда меня гнали пешком из Кроскизов, по дороге попались две женщины, старые ведьмы в шляпах от солнца, так они булавками искололи мне всю спину, раз десять ткнули, может, больше, причем подбивали их на это мужчины: потом ранки на лопатках стали чесаться дико, нестерпимо, меня корежило так, что на глаза наворачивались слезы, но из-за наручников я ничего не мог поделать. Я думал, если снять наручники да почесаться, я бы обрел ясность мыслей, избавился бы от великой муки, и в какой-то миг я был готов сдаться Грею, пойди он на эту единственную уступку, но тем не менее я удержал рот на замке, не сказал ни слова. И сразу понял, что вел себя мудро.

– Знаешь, что я разумею под кучей страданий? – продолжал он терпеливо, нарочито по-доброму, словно я вполне разумный собеседник, а не избитый, продранный мешок. Снаружи доносился кавалерийский топот и бряцанье, вдалеке глухо гомонили сотни голосов: я под стражей, это только что подтвердилось, и по Иерусалиму громом прокатилась истерия. – А разумею я под кучей страданий вот что, Нат. Два пункта. Вот слушай. Это, во-первых: затя-а-агивание тех страданий, что ты уже претерпеваешь. Взять, к примеру, ненужный железный хлам, которым увешал тебя шериф, – все эти цепи, хомут на шее, эти счетверенные ножные с ручными кандалы и чугунный шар, что подвесили к твоей лодыжке. Боже ты мой Всемогущий, похоже, они решили, что ты Самсон собственной персоной – рванешься и снесешь всю эту хибару. Полнейшая чепуховина, как я это называю. В такой оснастке человек помрет, сидя в собственном, г-хм, навозе, причем, понимаешь ли, задолго до того, как ему соберутся наконец растянуть выю.