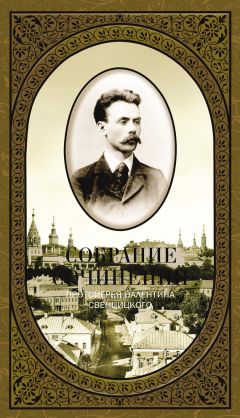

Читать книгу "Собрание сочинений. Том 1. Второе распятие Христа. Антихрист. Пьесы и рассказы (1901-1917)"

Автор книги: Валентин Свенцицкий

Жанр: Литература 20 века, Классика

сообщить о неприемлемом содержимом

Проводы

Почти все знакомые съехались на вокзал провожать меня. Настроение было торжественное, благоговейное. Видимо, у всех была одна мысль: он герой, он едет умирать за других, насколько же он лучше нас.

Над всеми высоко возвышалась сутуловатая фигура Николая Эдуардовича, который, кажется, один сиял тихой радостью и смотрел на меня без всякого особенного почтения, но с нежной любовной лаской. Впереди всех, у самого вагона, в упор глядя себе под ноги, стояла Верочка. Говорили вполголоса, и как-то странно было видеть тихую, задумчивую толпу людей, когда кругом торопились, бегали, шумели.

Я чувствовал себя необыкновенно мягким, растроганным, но на душе всё-таки было не легко. Я ничего не стыдился. Но что-то ненормальное во всём этом странном отъезде безотчётно тревожило меня.

Минутами, как искорки, вспыхивали во мне странные до дерзости мысли: а что, мол, если сказать: «Надул я вас всех и вовсе в Македонию не собираюсь»… Взять да у всех на глазах и сказать Верочке какую-нибудь циничность…

Я рассеянно смотрел на стоявших передо мною людей и воображал, как уйдёт поезд и они медленно, с тяжёлыми думами будут расходиться по домам.

После второго звонка я стал прощаться. Я заранее, ещё дома, решил поцеловаться с Верочкой последней. Я не знаю, почему так решил. Весьма возможно, что в этом опять-таки сказалась моя любовь разыгрывать чувствительные комедии. Разве не трогательно, в самом деле: он, герой, с задумчивым взором, едет умирать за свободу, бросает привычную жизнь, друзей, любимую девушку, и вот она приехала на вокзал, никто не знает об их любви. Скрывая волненье, он целует её последнюю, чтобы ярче сохранить в памяти последнюю ласку, которую, быть может, никогда больше не суждено повторить.

Я поцеловал Верочку с невольным волнением. Губы её дрогнули, и холодная маленькая ручка до боли сжала мою руку.

Я встал на площадку вагона. Поезд вздрогнул и нехотя пополз мимо платформы. Глубоким, задумчивым взглядом обвёл я всех провожавших меня, медленно снял шляпу и низко-низко поклонился. Всё это я уже раньше придумал, заранее решил до малейшей черты, как всё это будет, и теперь воспринимал происходящее как третье лицо.

Торжественная, хорошая была минута!

Я стоял на площадке, покуда не скрылся из глаз последний электрический фонарь. Не хотелось идти в вагон – это бывает так: ещё тяжёлое настроение не охватило душу, а уже есть какое-то предчувствие, что когда сделаешь то-то и то-то, ну, хоть ногу на ногу положишь, то обязательно начнётся, а покуда не шевелишься – ничего.

Но становилось холодно, и я вошёл в вагон, тёмный, душный, почти пустой. Я сел на диван и внезапно почувствовал себя слабым, разбитым, маленьким и, главное, совсем-совсем ненужным. Изо всех углов вагона, словно пользуясь моей беспомощностью, стали выползать далёкие воспоминания, забытые чувства, а главное – вопросы и вопросы без конца; я даже не сознавал их вполне отчётливо, а так, всем существом чувствовал, что нужно на что-то обязательно, неотложно ответить…

У меня сохранилось из раннего детства одно чрезвычайно трогательное воспоминание. Мне было тогда, должно быть, лет пять. У соседей умер мальчик, такой же маленький, как и я. Помню, это было весной, цвёл жасмин. Маленький гробик весь убрали цветами. Когда его несли, я всё время придерживал за металлическую ручку, она была холодная, и мне почему-то казалось, что она тоже мёртвая. Долго после этого у меня была странная потребность играть в похороны. Я сделал себе куклу, положил её в ящичек, убрал жасмином и ходил далеко по дорожке в парк зарывать её под густой, тенистой липой. Я не любил, когда это видели другие, и всегда неудержимо плакал над своей игрушечной могилой. Весьма возможно, что тут и тогда уже было не столько любви к покойному, сколько жалости к самому себе.

Я не знаю, почему мне вспомнился в вагоне этот факт, но никогда, кажется, воспоминания о нём так больно не ударяли по моим нервам. Чтобы скрыть своё волнение, я встал и прижался головой к чёрному окну и сейчас же по какому-то инстинкту, должно быть, самосохранения, заставил своё воображение обратиться на македонских женщин. Уж я лучше не стану писать, до каких фокусов я доходил в своих мечтах, что делал я с ними и что заставлял делать их, и хотя я убеждён, что и вы тоже падки до таких картинок, но всё-таки к чему же «оскорблять» ваше «нравственное чувство»? Я мечтал, волновался, плакал – а поезд нёс меня всё дальше и дальше. Куда? О, теперь я уже знал, куда.

* * *

Дней через пять после своего отъезда я сидел в маленьком грязном номере «Русской» гостиницы в Софии и писал Верочке следующее письмо:

«Завтра я отправляюсь с отрядом инсургентов к сербской границе. Турки задерживают всех подозрительных людей, и потому мы перейдём границу пешком. В начале декабря здесь устанавливается очень суровая зима, и тогда всякая деятельность временно прекращается, таким образом, если до февраля я не возвращусь, значит, я не вернусь вовсе. Я знаю, вы поверите, что смерть меня не страшит, ибо смерть – не страшное, а великое слово. Я не хочу умирать, но дело тут не в боязни. Я не хочу умирать, потому что чувствую свой жизненный путь непройденным, силы – ещё неразвившимися, задачи – неосуществлёнными, а между тем иной раз такое страстное желание охватывает душу поднять жизнь на должную высоту. Не хочу я умирать ещё и потому, что у меня не погасла надежда и на личное, эгоистическое счастье, которым я не избалован, – и когда я думаю о том, что через две-три недели, быть может, меня и не будет, мне самому хочется плакать над собой.

Что же сказать бы вам на прощание? Просить помнить обо мне, если со мной что случится? Но разве это нужно? Ведь есть вещи, которые не забываются, а потом – пусть уж лучше мертвецы хоронят своих мертвецов. Если в моей жизни что-нибудь было достойно подражания и какая-нибудь идея достойна памяти – пусть они не умирают в вашей памяти, ну, а сам я – пустая форма.

А сказать на память что-нибудь хотелось бы. Есть одна идея, избитая до того, что потеряла свой жизненный смысл. Но я постоянно твержу её и себе и другим. Нужно любить людей. Только любить нужно конкретно и пламенно. Нужно помнить, что они мучаются и страдают так же, как мы с вами, все они нуждаются в участии, и потому личная жизнь должна определяться стремлением не к личному счастью, а к общественному благу. Это моё credo.

Прощайте. Не мучайтесь очень, если что случится. Умрём – увидимся – я верю в это. Знайте только – как бы ни мучили, как бы ни терзали меня турки, я умру, думая только о вас. Это я пишу не фразу. Заочно целую вас, моя родная, моя сестрёночка, моя дочка, моя бесценная, моя чудная девушка. Обнимаю и крещу вас: будьте счастливы, желаю тебе этого так, как вряд ли кто-нибудь когда-нибудь пожелает».

Я писал, и слёзы медленно и тяжело капали на исписанный листок. Когда я написал слово тебе, они хлынули из глаз. Я плакал, но я отлично знал, что никакой границы переходить не собираюсь, а преспокойно проживу в гостинице месяц или полтора, а потом вернусь домой.

Но я страдал, страдал искренно и глубоко. Пусть это своего рода тоже сантиментальность, не знаю там, я не мастер на термины, но жутко и беспросветно-темно было на сердце. «Чего вы разнюмились, – брезгливо скажете вы, – будто и в самом деле на смерть шли?» Эх, господа, да может быть, весь и ужас-то в том, что у страданий нет никакого смысла. Позвольте мне уж пофилософствовать. Может быть, и у жизни смысл был бы, будь хоть какой-нибудь смысл в страдании. Возьмите людей до Христа. Они страдали, и им казалось, что в их страданиях смысл есть, а потому и жизнь для них имела смысл: приблизить Христа грядущего. Ну, а теперь? Ну, я, например, за что, скажите, Бога ради, за что мои муки? Чтобы Антихрист пришёл? Но ведь он придёт, чтобы истребить окончательно жизнь. Где же тут справедливость?

О, если бы вы только могли заглянуть в мою грудь, увидать и почувствовать, как тяжело, как безумно тяжело жить, жить поневоле, во что бы то ни стало и неизвестно зачем.

Может быть, это грубое сравнение, но, право же, жизнь похожа на бойню: стоит покорное животное и ждёт, когда его хватят обухом по голове.

Если есть кто-нибудь, кто создал жизнь, то я ненавижу его всеми помыслами, всеми силами своей души!

Часть вторая

IМарфа

Не думайте, пожалуйста, что «Марфа» – это какой-нибудь «символ», что-нибудь «евангельское», вообще нечто «иносказательное».

Ничего подобного! Это просто деревенская девка.

Правда ли, что уж это так «просто»?..

Впрочем, поменьше буду «рассуждать». Во-первых, скучно. Читатель любит рассказы занимательные, хотя бы в них скрыта была «исповедь». А во-вторых, после всего мною уже сказанного дальнейшие факты, право же, говорят сами за себя, без всяких «рассуждений».

Я увидал её зимой, на Рождестве, у Александры Егоровны. «Тётушка» устраивала для деревенских ребятишек ёлку. Народу набралось со всех окружных деревень. Ребятишки что-то пели, плясали в масках под хохот, визг и гармони.

Теснота, духота.

Меня давили и толкали со всех сторон. Подлое это состояние, когда в тесноте всё превращается в громадное, многоголовое тело. Меня просто тошнит в толпе от такого обилия мяса. И потом, толпа, где есть женщины, всегда похотлива и развратна. Ну, одним словом, гадость!

Я не уходил по какой-то странной безвольности: надо было двигаться, проталкиваться, решительно захотеть уйти – я не мог этого и тупо скучал, бессмысленно раздражался.

И вот, вдруг, почти против себя, увидал её лицо… Замечательное, беспристрастно говорю. Я думаю, только в России бывают такие лица. Роскошный цвет лица, открытый белый лоб, и главное, эти грустные доверчивые глаза, в которых столько скрытой нежности, звонкого веселья, глубокой тоски, жгучей страсти. Казалось, все огни ёлки отразились в её глазах – так радостно, возбуждённо сияли они!

Но почему-то больше всего поразили меня её крупные, тёмно-красные губы и ровный ряд белых как снег зубов.

Я смотрел на неё только несколько секунд – и, грубо расталкивая стоящих вокруг себя, бросился из комнаты.

Я не мог, просто не мог перенести такого лица – этой улыбки, этого полуоткрытого рта!

Не страсть поднялась во мне, не какая-нибудь там животная похоть – нет, это было что-то поглубже и позначительнее.

Мне больно было, физически больно от её красоты, от её вызывающей молодости. И стыд, и злость – точно какую-то обиду нанесли, оскорбили. Но всё же главное чувство, самого меня поразившее как стороннего наблюдателя, было чувство разрушения: уничтожить её, измять, стереть дотла её губы, её проклятые глаза, розовые матовые щёки, белый лоб, молодость её, нежность её, всю, всю, совсем, дотла!..

* * *

Всё это произошло больше чем через год после моего возвращения из Македонии. К этому времени Верочка была уже моей невестой!

Зачем только я смеяться разучился! Губы безжизненны стали, не заставишь их, а то бы я с ума сошёл от этого слова. «Невеста»! Самка, которую после всяческих комедий вручают счастливому самцу. Ещё бы! Ну, а для очищения совести сводничество можно назвать «браком».

Да-с, и я был тоже жених. То есть самец, обычная роль которого терпеливо ожидать, когда его самка совсем будет «готова». Моя-то роль, положим, в действительности была несколько иной, но по внешности и я всё проделывал, как «настоящий», разыгрывал, как по нотам, откуда что бралось: и вид томный, и взгляд счастливый.

Бедная Верочка, милая Верочка!..

Впрочем, спокойствие, спокойствие, буду придерживаться «эпоса».

Итак, я был жених. Повторяю, это со стороны внешней, что же касается стороны внутренней, то вряд ли можно с точностью сказать, кем, собственно, я был.

Я любил Верочку – по-своему, конечно. Я знаю, что любил её; теперь мне не для чего и не перед кем лгать. Любовником, положим, в отношении её я себя не чувствовал, но зато жалость, размягчающую душу, сантиментальную и слезливую, испытывал всем существом.

Я ласкал её – и мне плакать хотелось. Я в ней и себя как-то жалел, уродство своё, мертвечину свою. Чем ей бывало веселее, чем звонче раскатывался её смех, тем острее щемило мне сердце и жалостнее была моя ласковость.

– Ну, будет, ну пойдём, родной мой, – говорила она, близко-близко наклоняясь к моему лицу, и тащила меня куда-нибудь гулять или кататься.

И я нежно ласкал её руку, такую хрупкую, такую маленькую, совсем без мяса.

Но всё же я не столько любил её, сколько привык к ней. А ведь привычка для меня, может быть, опаснее любви!

Привычка как ватой всего обёртывает. Перестают колоть тебя всякие так называемые «впечатления» – засыпаешь, успокаиваешься…

Я привык к её лицу, оно меньше других подымало во мне надоедливых вопросов. Привык к смеху – он меньше, чем смех нового человека, раздражал и озлоблял меня. Наконец, привычка к ней успокаивала, по крайней мере отчасти, мой страх смерти: всё вдвоём как-то храбришься, а ведь с чужим человеком никогда «вдвоём» себя не почувствуешь.

Я заговорил о встрече с Марфой, потому что она имела самые роковые последствия для дальнейшего развития моего «романа».

Марфу в деревне я всего только один раз, тогда на ёлке, и видел. Образ её до странности быстро исчез из моей памяти. Первое время по приезде из деревни я совершенно не вспоминал о ней, точно и не видал никогда.

Но это продолжалось недолго!

Скоро началось нечто нелепое, я бы сказал, дьявольское, если бы верил в дьявола. Наваждение, если хотите.

Красный рот её, матовые щёки, блестящие белые зубы стали положительно преследовать меня.

Началось это так же внезапно, как внезапно исчезла она из моей памяти в деревне.

Ни о чём другом, кроме лица и тела её, я не мог думать. Не хочется мне долго останавливаться на этом. Я уж каялся в своей извращённости. Ну, одним словом, крепкое тело, здоровое, стихийное, некультурное, где-то там, в захолустной деревне, которое при «свободе нравов» всякий может трогать, – а она только, небось, смеётся весело, зубы свои показывает, – дурманило меня, наполняло меня злобной ревностью, доводило до истерики. На всех и на всём я готов был выместить свою безумную злобность. Всё стало мне противным, досадным. Ну и прежде всего, конечно, Верочка.

Мне легко было над ней измываться. Ещё бы! Она – маленькая, тоненькая Верочка – полюбила меня по-настоящему.

Я часто с боязливым любопытством смотрел, как она ласкалась ко мне всем существом своим, нежным, хрупким, как стебелёк. «Неужели меня можно так полюбить?» – вертелось тогда в мозгу. Очевидно, можно было!

Вообще, я должен сказать, что Верочка страшно изменилась за это время. По приезде из Македонии я буквально не узнал её, хотя по внешности она почти не изменилась.

Словно вся она, менявшаяся постоянно в разные цвета, настроения, вдруг застыла, увидав перед собой что-то глубокое, новое, неожиданное. Притихла вся, стала такая кроткая, послушная, нежная. Вся сила жизни её сосредоточилась в одном напряжённом порыве, и потому неподвижность эта не была тяжёлой, бездушной, она вся полна была трепетной углублённой жизни. Я звал её часто «маленькой героиней». Именно «героиня»! Без всякой позы, просто, серьёзно, она способна была на подлинное геройство, на какое угодно самопожертвование.

И такой ребёнок – святой, беззащитный – попал в лапы мертвецу!

Ну, и началась потеха!

Я не стану рассказывать всех безобразных сцен, которые начались под влиянием «наваждения» и стали повторяться всё чаще и чаще по мере того, как образ Марфы порабощал моё воображение, сковывал всю мою жизнь.

Расскажу только об одном вечере для «образчика».

Осень была в разгаре. Слякотная, чёрная, с бесконечными дождями, холодным ветром. Отвратительное время года, кажется, созданное для того, чтобы петь торжествующую песнь смерти.

Осенью я редко бываю на кладбище. Слишком даже для меня! Покойника кладут почти в воду, холодную, жёлтую от глины. Говорят, тело так разбухает, что доски гроба лопаются!

Я, как Иуда, не могу найти себе место в это подлое время.

Вот мне и пришла счастливая мысль: самую смерть себе служанкой сделать. Утилитарная натура! Я хотел воспользоваться осенью и прогнать от себя Марфу.

Разве не отвратительны все женщины, там, в земле, в сырой, жёлтой глине! И её «крепкое» тело не исключение! А как раздуются и посинеют её толстые губы. Всё лицо превратится в безобразный пузырь.

Но нет, видимо, наваждение было сильнее смерти! Отвратительной была какая-то другая чужая женщина, а она, проклятая красавица, только скалила свои снежные зубы и хохотала грубым визгливым деревенским смехом, который возбуждал меня своей грубостью и дикостью.

К Верочке я заходил по несколько раз на дню. Куда же деваться? Холодно, сыро, ветер свистит. Всё-таки там не так одиноко.

Так вот пришёл я к ней в один из таких сырых, мерзких вечеров в каком-то особенно тупом, деревянном и тягостно-злобном состоянии.

Вошёл молча и сел на диван.

Верочка что-то читала за своим письменным столом.

Она взглянула на меня через плечо, улыбнулась и сказала:

– Сейчас кончу.

Я молчал.

Она снова взглянула на меня, и, должно быть, заметив расстроенное моё лицо, быстро встала и села рядом со мной.

Мне противна была её близость, и так тоскливо ныло в груди. Жалко было её и злобно-досадно на эту жалость.

Верочка, сразу подчиняясь мне, – я это всегда так прекрасно чувствовал – робко взяла меня за руку.

Она не знала, что сказать, и только тихо прижала мою руку к своему лицу.

– Оставь, – весь передергиваясь, проговорил я как автомат.

Она виновато пустила мою руку и, совсем растерявшись, заглядывала в мои глаза.

Что-то тяжёлое, тупое нарастало в моей душе, как брошенный с горы ком снега. Мне было и стыдно, что она так терпеливо сносит грубость, и нестерпимо раздразнивало, что она с таким выражением глаз смотрит на меня: точно понять что-то силится, войти в душу, успокоить. А и понимать-то нечего! В душе пустота – окончательная пустота; нечего и в глаза заглядывать, нечего понимать.

Чепуха, гадость всё!

– Оставь, пожалуйста, меня! – как по дереву отчеканил я.

– Что с тобой? – прошептала она и, должно быть, желая прогнать мрачность мою, улыбнулась. Но сейчас же спохватилась, что я могу не понять её, и улыбка застыла, и вся она стала такая жалкая-жалкая.

Я не смотрел на неё, но видел и улыбку её, и всю игру лица её.

Клянусь честью, ещё бы одна секунда, ещё что-то должно было шевельнуться во мне, и я упал бы к ней на грудь, стал бы в отчаянии просить прощенья, стал бы целовать худенькие, прозрачные руки её.

Но мало ли что должно – да вот не шевельнулось!

– Что же ты молчишь? – окончательно деревенея и для большего эффекта ещё поворачивая к ней своё лицо, спросил я.

Ей, видимо, стало вдруг так обидно, так незаслуженно больно, что она, даже если бы хотела, если бы знала, что ответить на мой идиотский вопрос, просто физически не смогла бы: скажи она слово – она разрыдалась бы.

Я видел это, о, я прекрасно это видел! Но ком снега всё катился, всё катился…

– Прекрасно, – не меняя тона, продолжал я, – ты будешь молчать, и я тоже.

Верочка глазами, полными слёз, смотрела в пол и одной рукой нервно перебирала скатерть. Я заметил, как дрожали её пальцы.

Она молчала.

Молчал и я.

Сколько прошло? Не знаю. Может быть, секунда, может быть, час, вечность… Не знаю! Я застыл, похолодел. Ком снега превратился в свинец. Я ничего не думал, ничего не хотел, ничего не чувствовал. Да и меня-то совсем не было – одна бесформенная проклятая тяжесть.

Тяжесть моя придавила и Верочку. Она, так же как и я, не могла выговорить слова и только ниже опустила дрожащие веки.

Молчание.

Я с трудом дышу. Дикие, нелепые, безобразные мысли врезаются в моё сознание. Я больше не владею собой.

– Ты должна сказать что-нибудь, – почти одним движением губ говорю я.

Верочка совсем съёживается, делается такая маленькая. Голова совсем опускается на руки.

Мы молчим ещё несколько мгновений.

Я делаю резкое движение. Верочка, сразу меняя лицо, вскидывает на меня глаза.

Она всё сделать готова. Она всё скажет. Она любит, любит меня.

Но поздно уж.

– Молчишь, молчишь! – кричу я. – Ты хочешь с ума свести!.. Не смей, не смей молчать! Или… Я не знаю, что это… Не смей молчать!..

Верочка с ужасом прижимает руки к своему лицу, что-то хочет сказать мне, но я уже не слушаю. Не могу слушать. Я бегу вон из комнаты и только издали слышу, как Верочка бессильно, безутешно начинает рыдать…

Вот вам «образчик». Последнее время так или почти так кончался каждый вечер.

Без Марфы дольше я жить не мог. У Верочки терялись последние силы в такой жизни со мной. Но всё равно, всё равно! Не знаю зачем, не знаю как, но Марфа должна была быть со мной!..

Наконец я решился на чрезвычайно смелое предприятие.