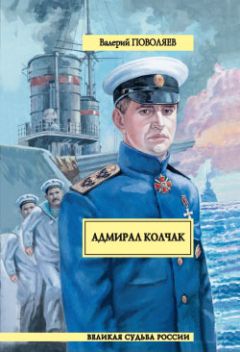

Текст книги "Адмирал Колчак"

Автор книги: Валерий Поволяев

Жанр: Историческая литература, Современная проза

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Через полчаса они подтащили его к самой палатке и, оглушенные усталостью, повалились прямо на лед, чтобы немного отдышаться.

Колчак, сдерживая рвущееся на части дыхание, помотал головой, сморгнул, чтобы убрать невольно выступившие слезы.

– Не сидите на льду, – предупредил он людей, – это очень опасно.

– Да-да, – поспешным хрипом отозвался на предупреждение Колчака Бегичев, – ледовая стынь может быстро в кости забраться. Тогда ее ничем оттуда не прогонишь. Путь останется только один – на погост.

Хоть и отозвался Бегичев на предупреждение Колчака, но ни одного движения, чтобы подняться со льда, не сделал, он даже пальцем шевельнуть не мог, так наломался, дыхание с гудом вырывалось из запаренного черного рта боцмана, в легких что-то хлюпало, будто в сапоги натекла вода и болталась теперь там, грудь стискивала боль.

– Па-адъем, господа хорошие! – скомандовал, продолжая лежать на льду, Бегичев. – Кому сказали!

В ответ опять никто не пошевелился: усталость обратила мышцы людей в дряблый студень – никак не сгрести себя в кучку, не собрать воедино дыхание, биение сердца, не погасить противный звон в ушах. И главное – боль. Боль скрутила мышцы хуже судороги. Колчак приподнялся, уперся руками в лед, перевернулся на четвереньки, постоял немного в звериной позе, выплевывая изо рта тягучую соленую слюну, смешанную с кровью, поднялся с четверенек на колени и ухватил Бегичева за воротник:

– А ну, вставай, Никифор Алексеевич!

Боцман в ответ помотал головой, Колчак думал, что тот и сейчас не сделает ни одного движения, чтобы подняться, но Бегичев покорно зашевелился, потом прохрипел задавленно, так же, как и Колчак, выплевывая изо рта кровь:

– Сейчас, ваше благородие… Александр Васильевич… я сейчас.

Бегичев сделал попытку подняться, но ноги у него подогнулись, и он вновь удрученно покрутил головой.

– Я сейчас, Александр Васильевич… сейчас. – Бегичев опять завозился на льду, пытаясь оторваться от него, извернулся телом, как крупная рыба, зашамкал губами, хватая воздух, но воздуха не было, и Бегичев, давя в себе боль и неверие в то, что он сделался немощным, застонал.

Колчак переместился чуть дальше, ухватил за шиворот Ефима, подергал его:

– Подъем!

Якут по-птичьи, словно петух, покивал – ну ровно зерно склевал, но подняться не смог, у него от перенапряжения также свело все мышцы, Колчак вновь встряхнул его как мешок, и якут, закряхтев, приподнялся, подтянул к себе ноги и через полминуты укрепился в новой позе – на корточках.

– Молодец, Ефим! – похвалил его Колчак.

Ночное небо было мертвым. Холодное, лишенное живых красок солнце также было мертвым, находилось оно совсем рядом, но его не было видно. Из облаков сыпался белый пух, похожий на сохлых мертвых мотыльков; льдина, освободившаяся от груза и людей, отплыла уже далеко – у нее и впрямь имелся собственный, вызывающий удивление двигатель; огрызок льдины с палаткой, вельботом и «пассажирами» тихо бултыхался в воде и никуда не двигался.

Люди начали потихоньку подниматься со льда – понимали: если холод проникнет в кости – вечный ревматизм им обеспечен, не говоря уже о воспалении легких или гнили в печени и в мочевом пузыре – все воспалится и сгниет.

Первые удары ветра в льдину были предупреждающими – за плевками-порывами, мол, придет ветер настоящий, он и пришел, не заставил себя долго ждать – свистящий, гогочущий, закрутил в воздухе тучи невесомых белесых мотыльков, сгреб их вместе, швырнул на лед – не понравилось, тогда он сгреб их со льда и вновь зашвырнул в воздух.

Запело, заиграло что-то в пространстве; явно издеваясь над людьми, захохотал кто-то невидимый, стремясь испугать, но те, наломавшиеся, усталые, на хохот даже внимания не обратили, подтащили вельбот вплотную к палатке, притиснули к матерчатому холодному боку и несколько раз обвязали веревкой – если уж срываться в воду, так вместе с палаткой.

Одну веревку, намокшую, сделавшуюся твердой, негнущейся, словно железо, Бегичев даже затащил в палатку, конец сунул под себя, под шкуру. Когда вельбот потащит снова, он это почувствует.

– Ты лучше к ноге веревку привяжи, – посоветовал Железников, хмыкнул хрипло, – не ошибешься. Тогда вельбот точно не потеряешь.

– Если понадобится привязать – привяжу, – спокойно пообещал Бегичев, пожевал губами недобро, сглотнул что-то твердое, сбившееся во рту в комок. – Чтобы ты, дурак рыжий, домой вернулся целеньким-здоровеньким. Понятно?

– Однако, – привычно молвил Ефим. По любому поводу он согласно наклонял голову и произносил: «Однако менял только интонацию. На сей раз он произнес свое „однако“ насмешливо. Повторил: – Однако! – прибавив к прежней насмешливой интонации одобрительные нотки. Он одобрял действия Бегичева.

Кряхтя, стеная, забрались под шкуры. Железников хотел было залезть в кукуль – меховой мешок, но Бегичев остановил его – если что на льдине случится, Железников из мешка выпрыгнуть не успеет, пойдет на дно – и тот свернул кукуль на манер подушки, положил себе под голову.

Бегичев прохрипел что-то – слов было не понять, да и не слова были важны в этом хрипе, а, как у Ефима, одобрительная интонация. Скоро, наверное, все перейдут на этот язык.

Уснули разом. Дружно, будто по команде. И проснулись также разом. Через час.

Бегичев закашлялся, замотал головой во сне, пощупал рукою под собой, проверяя, на месте ли веревка, тянувшаяся от вельбота, успокоенно вздохнул – веревка была на месте, и боцман, стараясь не тревожить товарищей, полез к выходу. Русская натура ведь какова – все надо увидеть своими глазами. Пока не увидит – не успокоится. Бегичев высунул голову наружу.

Вельбот находился на месте, и боцман, растянув растрескавшиеся губы в довольной улыбке, стрельнул глазом на серые лохматые облака, низко ползущие над водой. В неряшливости их, в неприбранности он разглядел что-то недоброе для себя, для своих товарищей, улыбка стремительно стерлась с его лица, и он скорбно поджал губы.

По морю змеились длинные плоские волны – самые противные из всех, противнее нет – на таких волнах очень сильно трясет всякую плавающую посудину. Особенно крупные корабли. Если попадешь в них – все проклянешь. У человека, стоящего на корме, такие волны запросто вышибают зубы. Волны ползли навстречу, под ветер, в нос их ледяному огрызку. «Корабль» их, похоже, стоял или вообще откатывался назад: отколовшись от буксира – длинной мощной льдины, – он не имел никакого хода. А льдины той совсем уже не было видно – она унеслась вперед.

Боцман задом вполз обратно в палатку.

– Ну, как, братка, цела наша посудина? – свистящим чужим шепотом поинтересовался проснувшийся Железников.

– Цела твоя кастрюля, спи. – Бегичев успокаивающе придавил рукою воздух, хотел что-то добавить к сказанному, но сил не было, и он, с трудом втянув свое большое тело под одеяло, отключился.

Через час боцман проснулся снова и опять, встревоженный, вылез из палатки проверить бот – на месте ли?

То, что веревка находилась под ним, бугрилась твердой змеей под шкурой, как некая ощущаемая очевидность, уже не успокаивало боцмана, он, как и в прошлый раз, должен был увидеть вельбот своими глазами. Кряхтя, он протер кулаком слипающиеся глаза.

Вельбот находился на месте.

Сна больше не было, хоть и спать хотелось очень.

Через два часа вельбот спихнули с огрызка льдины в воду и сели за весла – огрызок по-прежнему неподвижно сидел в воде, словно утюг, подошвой своей, основанием приросший ко дну.

Еще через два часа они приткнулись к какой-то льдине и решили сделать передышку – совсем выбились из сил: ныли кости, ныли мышцы, боль и усталость засели, кажется, даже под ногтями. Привязались к толстому отростку, образовавшемуся на тяжелой ноздреватой льдине на манер кнехта,[44]44

Кнехт — тумба на палубе судна или на пристани для закрепления троса, каната.

[Закрыть] и уснули, как мертвые, каждый на своем месте.

Сырая ватная наволочь на небе тем временем раздвинулась, ветер стих, море сделалось спокойным, вода почернела. Вода в северных морях обладает способностью быстро менять цвет – собственно, как и во всех морях, но только здесь это происходит резко, и дело не в игре света и теней, не в том, какие камни нагромождены на дне и просвечивают сквозь воду, влияя на окраску моря, дело в чем-то ином – в каком-то северном колдовстве, в неких силах, в колебаниях земель и океанов, в движении звезд, еще в чем-то непознанном, что понять до конца человек не способен.

Вновь устанавливалась хорошая погода.

Через несколько дней они достигли Земли Беннета.

Дело было к вечеру. Долгий – почти два месяца длиною – северный день хоть и не растерял еще былого – своих светлых, доводящих до неистовства ночей, а позиции свои уже начал сдавать, небо в ночные и вечерние часы становилось хмурым, пропитывалось дымной серостью, предметы расплывались, делались неясными, теней не было вовсе, и человеку невольно казалось, что он слеп как курица.

Землю Беннета они увидели утром – из серой вязкой мги вытаял черный каменный клык, приподнялся над водой. Железников, который первым засек этот клык, закричал ликующе:

– Земля!

Гребцы бросили весла, поднялись со скамеек. На усталых, красных от ветра лицах возникли улыбки – надоело людям болтаться в море, надоело ощущать под собою бездну: это так важно, чтобы иногда под ногами была твердая земля.

Но до самой Земли Беннета добрались нескоро – лишь к вечеру. В расплывающемся, дрожащем сумраке причалили к черным, высоко поднимающимся в небо скалам, исчерканным снежными бороздами. Снег, набившийся в каменные морщины, был вечным, он здесь никогда не таял.

Колчак обследовал несколько камней, с одного, обледенелого, окатываемого водой, едва не сорвался, вернулся на вельбот.

– Ночевать здесь негде. Поплыли искать отмель. Ночевать будем там, на отмели.

– И-и – р-раз! – привычно скомандовал Железников. Бот медленно двинулся вдоль острова.

На острове было много птиц: чайки сидели на камнях, в выбоинах между морщинистыми, искрошенными сильными морозами грядами породы, на промерзлых пятаках земли; топорки,[45]45

Топорки — птица семейства чистиковых.

[Закрыть] отгоняя вельбот, прыгали с камней прямо в воду, плыли навстречу, щелкали тяжелыми клювами – они принимали вельбот за животное, оберегали свою территорию от посягательств; кайры зло вытягивали шеи из гнезд и шипели… Здешняя земля была поделена на территории, и у каждого куска пространства имелись свои хозяева.

– И-и – р-раз! И-и – два! – размеренно командовал Железников. Бегичев, вторя ему, подхватывал:

– И-и – р-раз! И-и – два!

Подходящую отмель нашли минут через двадцать, она длинным плоским языком вылезала из-под нагромождения черных камней, дно было видно метров на пятнадцать – чистое, без мусора, который обычно оставляет человек, живущий около моря, с крупными валунами, сброшенными когда-то в воду разрушающимися скалами.

– Причаливаем! – скомандовал Колчак, гребцы довернули нос вельбота к суше, прошли немного и услышали, как под днищем зашуршала галька, зацепились веревкой за высокий кривой пупырь.

Суденышко вытащили на отмель, на каменном пятаке разбили палатку. Удастся ли им найти здесь следы Толля? Если нет, то надо разрабатывать новый маршрут… Какой, куда? На это Колчак не брался ответить. И подсказать ответ ему никто не мог.

Он долго стоял у кромки воды, вглядываясь в серое ночное пространство, слушал плеск волк, птичьи крики и думал о Толле.

Где лежит сейчас этот человек? В море ли, на земле ли? Что осталось от него? Внутри сидела глухая сосущая боль, мешала дышать.

Из палатки высунулся Бегичев:

– Ваше благородие Александр Васильевич! Пожалуйте к ужину! Ужин у нас сегодня – м-м-м! – Он прижал к губам ладонь и звонко чмокнул. – Пальчики оближешь. И даже больше.

Колчак оглянулся, жесткое лицо его помягчело.

– Жареная солонина. С луком и картошкой, – пояснил Бегичев. – У Железникова поварские способности объявились. На старости лет он себе хороший кусок хлеба будет иметь. Где-нибудь в ресторации на Васильевском острове.

Голос у Бегичева был свежим, обрадованным, в нем появились звонкие, какие-то юношеские нотки – и боцман и команда были рады, что добрались до острова. Земля – не вода, даже если она и необитаемая, человек на ней все равно чувствует себя увереннее, чем на воде. Колчак разделял радость своей команды.

– Иду! – сказал он; примерившись, перепрыгнул с берега на камень, наполовину скрытый водой – надо было вымыть сапоги, – на макушке камня прокрутил одной рукой «мельницу», стараясь удержаться на ногах.

Вода была пронзительно стылой, от нее ломило пальцы.

В палатке действительно был накрыт стол – «пальчики оближешь»; от горячей еды, от расслабленных людей, от теплого духа, что распространяла норвежская керосинка, от света фонаря исходило что-то домашнее, невольно защемившее горло – все-таки ощущение дома, привязанности к очагу прочно сидело в каждом из этих людей. Особенно – в Бегичеве. Боцман каждый обед, каждый ужин старался украсить, старался сделать приятное измотанным людям.

Вот и сейчас он отличился – раскинул в палатке на манер скатерки четыре рушника, как он называл простенькие, сшитые из «вафельного» полотна утирки для рук, расставил на них небьющийся «хрусталь» – оловянные тарелки, за чистотой которых он следил особенно строго – заставлял каждого мыть свой «прибор» («Отстрелялся, братка, вымой прибор! Через несколько часов снова стрелять придется. Главное – чтобы из-за объедков и грязи не прохудился хрусталь!»). Исключение было сделано только для Колчака, но лейтенант своим правом не пользовался, он предпочитал быть, как все.

Блюдо из опротивевшей солонины получилось будто домашнее; хоть и заявил Бегичев, что Железников постарался, это его произведение, а Колчак уже понял: без Бегичева и тут не обошлось.

Откашлявшись, лейтенант помял пальцами шею – в глотку словно земля попала, мешала говорить; выбить из себя эту «землю» было нельзя, она сидела мертво, – произнес тихо:

– Ну, что ж, друзья, поздравляю вас с Землей Беннета… Добрались! Земля эта стоит того, чтобы ее отметили. – Колчак выразительно пощелкал пальцами, поглядел на Бегичева: – Никифор Алексеевич!

– Вас понял! – готовно вскинулся боцман, подтянул к себе мешок, ловко выудил из его забитого разным тряпьем нутра флягу со спиртом. Спирт у Бегичева был разлит по одинаковым, обшитым парусиной фляжкам, и точное число этих фляжек не знал никто, даже Колчак.

Бегичев откупорил фляжку, выразительно помотал над ней ладонью, подгребая к себе вкусный дух, не оставляющий равнодушным ни одного русского мужика, сладко затянулся им и разлил спирт по кружкам.

– Ваше благородие Александр Васильевич, после ужина можем обследовать остров, – сказал он Колчаку, – на сытый желудок самый раз будет.

– Остров будем обследовать завтра, – голос у Колчака, в отличие от голоса боцмана, был простуженным, трескучим, будто у коростеля, вечером у него голос всегда становился чужим, – завтра, – повторил Колчак, потянулся к своей кружке, – а сегодня после ужина будем спать. Вволю!

К утру океан стих, сделался гладким, как стекло, дружелюбным – редкое состояние для здешней воды. Глубь заблистала такой яркой синевой, что в голове невольно возникли мысли о том, что океан этот не может быть враждебным человеку, никак не может: океан воспринимался как разумное существо, и два разумных существа – океан и человек – не могли вредить друг другу. Особенно здесь, на краю краев земли, где зови не зови на помощь – все впустую, никого не дозовешься, никто не придет на подмогу, никто не протянет руку. Хотелось верить в то, что здесь не может одно разумное существо обижать другое… Но на деле же все происходит наоборот: может, еще как может! И человек проигрывает, если ввязывается в борьбу с океаном, с холодами здешними, с Севером.

– Ить, море какое поганое, – не выдержав, пробурчал Железников, – к ногам ластится. Будто собака. А ведь действительно собака… И характер собачий имеет.

– Не ругай море – отомстит, – предупредил Бегичев. – Ты лучше хвали его, хвали, тогда оно покладистее будет.

Они уже прошли по кромке острова несколько километров, обследовали несколько мест, где, по их разумению, каюры, ушедшие с Толлем, могли сделать схоронку. По части устройства схоронок, кладовок и разных тайников, до которых не мог бы добраться зверь, каюры соображали хорошо. Но на острове было пусто.

Колчак неверяще вздохнул – неужели Толля и тут не было? – устало втянул в себя воздух, хотел было достать блокнот и пометить, что на мысе Эммы, где они сейчас находятся, также нет следов экспедиции барона, как вдруг Бегичев сощурил острые рысьи глаза и выдохнул изумленно:

– Весло!

Лейтенант невольно остановился.

– Где?

– Да вон же, вон! – Бегичев, наливаясь радостью, азартом, словно на удачной охоте, ловко перепрыгнул с камня на камень.

– Сюда, ваше благородие Александр Васильевич!

– Башку себе не сломай! – прокричал ему вслед Железников. – Прыгаешь, как… Пушкин.

Железников почему-то по наивности своей считал, что Пушкин – знаменитый гимнаст. Но Бегичев хорошо знал, кто такой Пушкин, читал его сказку про старика, которого старуха едва в гроб не загнала своими дурацкими капризами, и про золотую рыбку, принципиальную, как классный наставник из показательной гимназии, носящей имя императрицы Александры Федоровны.[46]46

Александра Федоровна Романова (1872–1918), дочь великого герцога Людвига IV Гессенского и Рейнского и дочери английской королевы Виктории, супруга Николая II. Александра Федоровна председательствовала в Женевском патриотическом обществе, покровительствовала комитету Общества по увековечению всех русских воинов, погибших в Русско-японской войне, была почетным председателем ряда благотворительных комитетов и организаций. После начала Первой мировой войны возглавляла Верховный совет по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых и павших.

[Закрыть] В другой раз он бы просветил Железникова, чтобы тот не обзывался, но сейчас боцман даже не услышал своего приятеля; примерившись, поерзав сапогами по камню, на котором стоял, он сделал еще один рискованный прыжок.

Теперь Колчак тоже видел весло. Лопатка весла, выцветшая до бумажной белизны, смотрела в океан, торец был специально заострен и показывал на камни.

Весло было прочно пристроено между несколькими камнями, чтобы его не сбило в сторону ветром или не снес лапой чересчур любознательный медведь.

– Молодец, Никифор Алексеевич! – похвалил боцмана Колчак.

Похоже они наткнулись на след Толля. Наконец-то! Это была типичная для северных экспедиций метка.

Бегичев первым добрался до весла, встал над ним, посмотрев, куда показывает заостренный черенок, увидел угрюмый черный камень, похожий на большую бабью задницу. Под камнем чернел узкий песцовый лаз. Бегичев устремился к нему.

– Е-есть! – закричал он, прихлопывая руками, вскрикивая, словно индеец, содравший скальп со злейшего своего врага.

В песцовую норку была засунута бутылка. Зеленоватое донышко ее тускло посвечивало из неглубокого лаза.

Бегичев на ходу подхватил какую-то коряжку, но она развалилась в руках. Боцман, выругавшись, с досадою отшвырнул ее в сторону. Подхватил другую деревяшку – более подходящую, со следом сгнившего рыжего гвоздя, сунул ее в нору одной стороной, потом другой, проталкивая внутрь норы скопившийся мусор, затем аккуратно, сдерживая дыхание, расшатал бутылку и вытащил ее из лаза.

Протянул подоспевшему Колчаку.

– Бутылка не старая. Меньше года тут находится.

Колчак оглядел бутылку. Была она в подтеках грязи, с тонкой трещиной, косо пробившей бок и зацепившей донье, с горлышком, залитым парафином, – люди, спрятавшие эту бутылку в камнях, залили пробку остатками свечного отгара, тем, что остается, стекает со свечки вниз. Не сделай они этого, сырость и холод сожрали бы бумаги, спрятанные в бутылку, за несколько месяцев от них одни лохмотья остались бы.

– Ну что, ваше благородие Александр Васильевич? Толль это или не Толль? – Бегичев, не в силах сдерживаться, возбуждено потер руки.

– Сейчас узнаем. Несколько минут терпения… – Колчак еще некоторое время вертел бутылку в руках, продолжая изучать ее, потом протянул ладонь к Бегичеву, показал глазами на нож, висевший у того на поясе в твердой кобурке, обшитой нерпичьим мехом.

Боцман поспешно расстегнул клапан, выдернул нож, протянул Колчаку. Лейтенант печально улыбнулся, темное, лицо его неожиданно осветилось изнутри, словно он вспомнил что-то приятное, но по тому, как нервно и горько дернулись у него губы, было понятно, что воспоминание это – не из самых приятных.

– Плохая примета, Никифор Алексеевич, – сказал он, – нож нельзя передавать из рук в руки. – Он нагнулся, хлопнул ладонью по камню. – Кладите сюда!

Бегичев положил нож на камень.

– Что за примета? Никогда не слышал.

– К ссоре.

– Полноте вам… – Бегичев искренне рассмеялся. – Ваше благородие Александр Васильевич, разве вы не знаете меня? Неужели мы с вами можем поссориться? А?

Ничего не ответив, Колчак соскреб ножом свечной вар с горлышка, под ним оказалась самодельная деревянная пробка. Пробка была выстругана аккуратно, сидела плотно. Можно было бы хрястнуть кулаком по донышку бутылки, и тогда пробка вылетела бы, как миленькая, но тогда и бутылка, имеющая малую трещину, тоже разлетелась бы…

– Расколите бутылку – и дело с концом, – посоветовал Бегичев.

Колчак отрицательно качнул головой.

– Если это бутылка Толля, ее надо обязательно сохранить. Она может украсить экспозицию любого музея. – Он ковырнул пробку в одном месте, в другом выщепил несколько волокон, снова ковырнул, сбросил сор под ноги, повторил: – Любой музей эта бутылочка украсит. – С шумом втянул ноздрями воздух и, будто поймав себя на неинтеллигентном поступке, недовольно сжал обветренные губы.

Когда бумага была извлечена из бутылки, Колчак, еще не разворачивая ее, понял: это Толль. Толль и дневники вел, и записи свои делал на немецком языке, русским же, боясь ошибок, того, что он может попасть в смешное положение, старался не пользоваться.

Часть текста поплыла, сделалась невнятной, часть сохранилась очень хорошо, буковка льнула к буковке – текст был свежим, словно его написали только вчера.

К записке был приложен план острова с жирно помеченным крестом – местом, где располагалась хижина Толля.

– А где сам Толль? – перегнувшись через плечо лейтенанта и проскользив глазами по записке, неожиданно каким-то жалобным, растерянным голосом спросил Железников.

Колчак не ответил Железникову, Бегичев тоже предпочел промолчать.

– Надо идти к хижине, – сказал Колчак, сличил план с местностью.

Двигаться через скалы без веревок, без крючьев было опасно, кромкой моря, по валунам, тоже не пробраться – слишком много обледенелых камней, на которых легко поломаться, а любой перелом ноги или руки в здешних условиях – дело гиблое, обязательно приведет к «антонову огню» – заражению крови, поэтому решили идти третьим путем – по припайному льду.

Припай был довольно прочный, хотя и ноздреватый, кое-где чернел опасной тониной – истончился до того, что сделался будто стекло, сквозь него было видно глубокое темное дно с нагроможденными на нем крупными камнями.

– Ну что, Никифор Алексеевич, сможем пройти по припаю? – спросил Колчак.

Бегичев спустился на лед, потопал по нему ногами, затем прошел метров двадцать вперед, снова потопал, потом чуть взял в сторону, ударил по гладкой черной тонине каблуком – на льду, как на твердом стекле, не осталось даже царапины.

– Лед молодой, – сказал он, – ему примерно год… Но прочный. Думаю, пройдем.

– Не провалимся?

– Увидим опасное место – обойдем по берегу. Все в наших руках.

– Все в наших ногах, – сказал Железников и засмеялся.

– Верно.

Облака попрозрачнели, сквозь них на скудную здешнюю землю пролился серый свет, но и его было достаточно, чтобы природа преобразилась, обрела звучные краски. Скалы, казалось, были не черными, а имели синеватый и легкий малиновый, сказочный оттенок, камни на угольно-темном дне – бутылочно-зелеными, с рыжим металлическим крапом, опасные черноты на льду также обрели синеву.

Бегичев не выдержал, проговорил зачарованно:

– Красиво-то как! – и смутился оттого, что произнес это слово. Он произносил его очень редко, считая слово «красиво» бабьим, мужики редко высказывают свое восхищение вслух, они больше молчат, задавленные тяжелой работой, непутевой жизнью, заботами о хлебе насущном и чарке с вином, которое, как известно, тоже называют «жидким хлебом», это женщины с их «охами» и «ахами» подвержены влиянию всяких сантиментов, колдовских штучек…

Железников засек сказанное Бегичевым, помотал сокрушенно головой: до крайности, дескать, дошел человек, раз переключился на бабий язык – значит, потянуло мужика на пухлое тело, – рассмеялся хрипло:

– Очень красиво. Так красиво, что чем дальше – тем страшней.

А ведь действительно, как способна даже малая толика радости, какие-то два жалких лучика света преобразить мир: только что он был угрюмый, давящий, готовый распластать все живое – не важно, кто окажется под прессом, зверь ли, человек ли; и вдруг все это слетело, будто ненужное одеяние, и вот в голову уже приходит невольная мысль, что природа здешняя – нежная, застенчивая, будто девица, она боится человека и нуждается в заступничестве. Словно и не было недавних стенаний, недовольства ею. Эх, люди, люди, сколько мы ни живем на белом свете, а все разум детский имеем, повзрослеть никак не можем.

По льду двинулись цепочкой: впереди – Бегичев, за ним – Колчак, потом два помора с якутом Ефимом, замыкающим – насмешливо кхекающий Железников. Одного помора оставили на вельботе – мало ли что может произойти: и медведь-разбойник способен нагрянуть, разломать вельбот, и песцы накинутся на съестные припасы, и вообще… Достаточно вспомнить случай с расколовшейся льдиной. Если бы тогда Бегичев вовремя не проснулся, лежали бы сейчас на том обсосанном огрызке льда семь холодных трупов, подмораживались бы на солнышке.

Шли осторожно, сдерживая дыхание, слушая хруст льда под ногами – вдруг гнилье попадется либо солевой пузырь, который даже в двадцатиградусный мороз не замерзает и может запросто продавиться под ногой. Пузыри здесь могут быть гигантские, такие, что в них вельбот скроется вместе с парусом, не только человек.

Из-за скал, растекающихся в сером мороке,[47]47

Морок — мрак, темнота; туманные сумерки, облачность.

[Закрыть] будто приведения, играло солнце, но радовало глаз недолго, минут десять всего, и вновь стыдливо спряталось в облаках, натянуло на свои зраки меховое непроглядное «одеяло», ровно и не было его. Принесся шальной ветер, завизжал по-ведьмински, сделал около людей круг и вновь унесся за скалы, через несколько минут он принесся вновь. Поднял со льда жесткую колючую крупку, швырнул людям в лицо, завизжал и опять исчез. Здесь, на Земле Беннета, похоже, живут свои ветры. Как и свои ведьмы, свои лешаки-ледолюбы – коренные жители Севера, здесь свои привидения и страхи – вообще свой «животный» и прочий мир. Колчак на ходу доставал блокнот и делал пометки – повадки северной нечисти тоже надо было фиксировать, все подробно описывать и знания эти передавать другим.

В нескольких местах в припае попались открытые полыньи, вода в них шипела, пузырилась, будто кто-то выдавливал ее изнутри, на далеком дне громоздились камни, они были хорошо видны. Бегичев в такт шагам крутил головой, стараясь держать в поле зрения пространство и слева, и справа, видеть то, что находится под ногами, и то, что делается над головой. Он вел себя как охотник на опасном промысле, был сгруппирован – в любую секунду мог совершить длинный звериный прыжок в сторону, хоть и не было вроде бы никакой видимой опасности, а опасность он чувствовал. У него было что-то заложено внутри; и хотя говорят, что охотниками не рождаются, охотниками становятся, – это неверно.

Идти было трудно – не хватало кислорода, губы впустую пытались зацепить хотя бы немного воздуха, по телу пробегала судорога, кожа на лице делалась резиновой, рот шлепал впустую, лоб покрывался потом, лицо тоже делалось мокрым. На зубах хрустела ледяная крошка, в виски натекала боль, дышать было нечем, ватные ноги было трудно перетаскивать даже через плоские заструги, через обычные утолщения льда, они спотыкались не только о ровный лед – спотыкались о жидкий обескислороженный воздух, в легких что-то лопалось, пофыркивало.

Дважды делали короткие привалы, рассаживаясь на корточках прямо на льду – под команду «Сели – встали!», – и затем двигались дальше.

– Ваше благородие, вы обратили внимание, что на припае нет ни одного медвежьего следа? – спросил Бегичев, придержав шаг. Колчак покосился на него, отметив про себя, что Никифор побледнел, губы и лоб в лоту, скулы заострились – Бегичеву доставалось не меньше, чем другим.

– Обратил.

– А медведи тут, на Земле Беннета, есть. И немало… Интересно, в чем же дело? – Бегичев окутался облачком легкого, позванивающего стеклом пара – будто в мороз, хотя мороза не было: здесь, на Земле Беннета. существовали не только свои духи и ветры, существовали какие-то свои особые законы, общим законам не подчиняющиеся.

В других местах беломордые увальни уходят во льды на добрые пятнадцать-двадцать километров, пятнают округу своими следами во всех направлениях, ищут, где бы поймать тюленя и сытно пообедать, а здесь – ни одного следочка.

– Может, медведи с этой земли вообще ушли?

– Куда, ваше благородие Александр Васильевич? Не могли они уйти. Потому что некуда им уходить. Не нравится мне этот лед. – Усталое лицо Бегичева поугрюмело, уголок рта нервно задергался. – Может, пойдем не по льду, а по берегу, самой кромкой? – предложил он.

– Не пройдем. Все равно придется сворачивать на лед. Только время потеряем.

– Э-э… – Бегичев хотел что-то сказать, но лицо его дрогнуло, он махнул рукой и снова ушел вперед.

Он, боцман Бегичев, издали чувствовал беду, на расстоянии, словно был заложен в нем некий прибор, заставляющий в ту или иную минуту настораживаться. И хотя на Севере человек и без того всегда насторожен, не расслабляется даже во сне, эта всегдашняя готовность к беде не каждый раз помогает.

Через десять минут лейтенант Колчак провалился в воду. Группа ступила на белесый, ровной полосой уходящий от берега к морской кромке лед – край этого странного высветленного пласта был словно отбит по линейке, – едва начали двигаться по нему, как лед затрещал.

– Можем не пройти, – предупредил лейтенанта Бегичев. – Не свернуть ли?

В ответ Колчак медленно покачал головой: обходить по берегу, делать крюк – значит потерять время. А вдруг Толль жив, вдруг греется где-нибудь у слабого костерка, держится из последних сил – не дождется подмоги? Такое тоже может быть – на Севере всякие штуки случались.

– А, ваше благородие Александр Васильевич? – вновь повторил вопрос Бегичев, ему показалось, что Колчак не расслышал его, но тот в ответ вновь медленно покачал головой; в уголках его глаз застыла выбитая ветром мокреть.

Прошли метров двадцать, и под Колчаком неожиданно, гнило захрустев, будто размокшая фанера, продавился лед. Бегичев, шедший впереди, этот участок миновал без осложнений, а под Колчаком лед просел, побежал во все стороны черными быстрыми стрелами. Обычный лед, темновато-прозрачный, рождающий стеклянный звон в пространстве и тоску в душе, идет белыми стрелами, а этот, наоборот, застрелял черными молниями. И – никакого звона, только гнилой хруст, вызывающий противную пустоту в желудке…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?