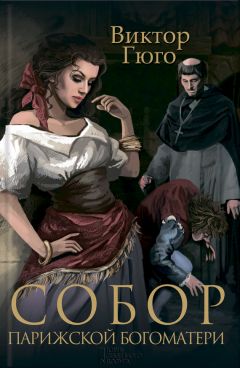

Текст книги "Собор Парижской Богоматери (сборник)"

Автор книги: Виктор Гюго

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 19 (всего у книги 82 страниц) [доступный отрывок для чтения: 20 страниц]

С того дня, когда Квазимодо был выставлен у позорного столба, жителям соседних с собором домов стало казаться, что усердие Квазимодо к колокольному звону значительно охладело. Прежде трезвон поднимался по всякому поводу. Утренний звон продолжался от ранней до поздней обедни, а перед вечерней начинался целый набат. Богатая гамма всех колоколов раздавалась при бракосочетании или крестинах, образуя в воздухе как бы узор из разнородных прелестных звуков. Старинный храм весь наполнялся звучными, радостными переливами. Чувствовалось постоянное присутствие причудливого шумного духа, певшего всеми этими медными устами. Теперь этот дух словно исчез. Собор казался мрачным и охотно безмолвствовал. В праздники и при похоронах раздавался обычный сухой звон без всяких прикрас – только то, что требовалось по уставу, и ничего больше. Из двух голосов церкви – орган внутри, а колокола снаружи – остались только звуки органа. Можно было подумать, что на колокольнях уже нет умелого звонаря. Между тем Квазимодо продолжал жить там. Что же с ним случилось? Быть может, стыд и отчаяние, испытанные им у позорного столба, еще продолжали наполнять его сердце, удары кнута палача продолжали отдаваться в его душе и пережитое страдание убило в нем все, даже его страсть к колоколам? Или, быть может, колокол «Мария» нашел себе соперницу в сердце соборного звонаря, забывшего большой колокол и его четырнадцать братьев ради чего-нибудь более прекрасного?

Случилось так, что в 1482 году Благовещение пришлось во вторник. В этот день воздух был так чист и легок, что в душе Квазимодо снова пробудилась любовь к его колоколам. Он поднялся на северную башню, между тем как внизу церковный сторож открывал настежь все церковные двери, состоявшие тогда из огромных плоскостей крепкого дерева, окованных медью, прибитых золочеными железными гвоздями и обрамленных весьма искусно вычеканенным орнаментом.

Войдя в верхнее отделение колокольни, Квазимодо некоторое время смотрел на свои шесть колоколов, грустно покачивая головой, словно жалея о том, что в его сердце что-то встало между ним и ими. Но, когда он раскачал их, когда почувствовал движение этой грозди колоколов, управляемой его рукой, когда увидал – слышать он не мог, – как трепещущая октава пробегала вверх и вниз по этой звучащей лестнице, подобно птице, прыгающей с ветки на ветку, когда демон музыки, потрясающий всей массой нот, трелей и переливов, овладел бедным глухим, он снова стал счастлив. Он забыл все, и облегчение, испытываемое его сердцем, отразилось на его лице.

Он ходил взад и вперед, ударял в ладоши, бегал от одной веревки к другой, ободряя своих шестерых певцов голосом и жестами, как дирижер, подбадривающий чутких виртуозов.

– Ну, «Габриель», – говорил он, – наполни своими звуками всю площадь. Сегодня праздник. «Тибо», не ленись! Ты что-то замедляешь темп, ну же, ну! Ты заржавел, ленивец?.. Хорошо! Скорей, скорей! Чтоб языка не было видно. Оглуши их, чтоб они стали, как я! Хорошо, «Тибо»… молодец!.. «Гильом»! «Гильом»! Ты самый большой, а «Пакье» самый маленький, – и у «Пакье» дело идет лучше. Я готов побиться об заклад, что те, которые слышат, слышат его лучше, чем тебя. Хорошо, хорошо, «Габриель»; сильней, сильней! Эй, да что это вы оба там делаете, воробьи? Вас вовсе не слышно. Что это за медные клювы? Они как будто зевают, вместо того чтобы петь? У меня работать! Сегодня Благовещение. Солнце светит ярко. Надо отзвонить на славу… Бедный «Гильом», ты совсем запыхался, толстяк!

Он весь ушел в подбадривание своих колоколов, которые взапуски подпрыгивали, сотрясаясь своими блестящими телами, как шумная запряжка испанских мулов, поощряемых время от времени прикосновением бича.

Вдруг, бросив взгляд вниз через широкую шиферную чешую, покрывавшую остроконечную стену колокольни, он увидал на площади девушку в пестром наряде, расстилавшую ковер, на который прыгнула козочка. Кругом уже собирались зрители. Это зрелище вдруг изменило направление мыслей звонаря и охладило его музыкальное рвение, как струя холодного воздуха охлаждает растопленную смолу. Он остановился, отвернулся от колоколов и, присев у отверстия в шиферных плитах, устремил на плясунью тот задумчивый, нежный и кроткий взгляд, который уже однажды так изумил архидьякона. Между тем забытые колокола замолкли все сразу, к великому прискорбию любителей колокольного звона, внимательно слушавших с моста Шанж и разошедшихся с чувством недоумения, испытываемого собакой, которой показали кость, а дали камень.

IV. 'ANÀГKHСлучилось, что в одно прекрасное утро того же марта месяца – кажется, в субботу двадцать девятого, в день святого Евстафия, – наш юный друг, студент Жан Фролло, заметил, одеваясь, что из кармана его штанов, в котором лежал кошелек, не доносится никакого металлического звука.

– Бедный кошелек! – проговорил он, вынимая его. – Не осталось в тебе ни одного су! Жестоко опустошили тебя кости, кружки с пивом да Венера! Ты опустел, сморщился, сплюснулся! Точно грудь ведьмы! Скажите-ка мне, господа Цицерон и Сенека, произведения которых в засохших переплетах валяются на полу, какая мне польза от того, что я лучше всякого начальника Монетного двора или жида с моста Менял знаю, что золотой экю с короной стоит тридцать пять монет, по двадцать пять су и восемь парижских денье каждая, а экю с полумесяцем стоит тридцать шесть монет, по двадцать шесть су и шесть денье, если у меня нет даже несчастного лиара, чтоб рискнуть в double-six? О консул Цицерон, из такой беды не выпутаешься красивыми оборотами, вроде quemadmodum[92]92

Каким образом, как (лат.).

[Закрыть] или verum enim vero[93]93

Но, впрочем (лат.).

[Закрыть].

Он грустно стал одеваться. В то время как он завязывал башмаки, ему пришла одна мысль. Сначала он ее отогнал, однако она снова вернулась, и Жан надел жилет наизнанку – явный признак сильной внутренней борьбы. Наконец он изо всей силы швырнул шапку оземь и воскликнул:

– Тем хуже! Будь что будет! Пойду к брату. Придется выслушать проповедь, но, по крайней мере, достану денег.

Он поспешно надел казакин с меховыми отворотами, поднял шапку и выбежал из дому.

Он пошел по улице Арфы к Старому городу. Когда он проходил по улице Гюшетт, запах вкусного мяса, жарившегося на вертеле, защекотал его обонятельный аппарат, и он любовно взглянул на огромную съестную лавку, по поводу которой францисканский монах Калатажирон воскликнул с пафосом: «Veramente, queste rotisserie sono cosa stupenda»[94]94

«Поистине эта торговля жареным мясом вещь глупая» (ит.).

[Закрыть]. Но Жану нечем было заплатить за завтрак, и он с глубоким вздохом вошел под портик Пти-Шатлэ – огромный шестиугольник из массивных башен, охраняющий вход в город.

Он даже не остановился на мгновение, чтобы, по обычаю, проходя, бросить камень в статую презренного Перинэ-Леклера, предавшего при Карле VI Париж англичанам. За это преступление его статуя с лицом, избитым камнями и выпачканным грязью, расплачивалась в продолжение трех веков, стоя на перекрестке улиц Арфы и Бюси, словно у вечного позорного столба.

Пройдя Новый мост и улицу Нев-Сен-Женевьев, Жан де Молендино очутился перед собором Богоматери. Тут им снова овладела нерешительность, и он несколько минут бродил вокруг статуи Легри, повторяя с тоской:

– Проповедь-то неизбежна, экю – сомнительно!

Он окликнул церковного сторожа, выходившего из церкви:

– Где господин жозасский архидьякон?

– Должно быть, в башенной келье, – ответил сторож, – и не советую вам беспокоить его там, разве только если вы посланы кем-нибудь вроде Папы или короля.

Жан захлопал в ладоши:

– Ах, черт возьми! Вот прекрасный случай посмотреть знаменитый приют всякого колдовства!

Он решительно двинулся к темному входу и стал подниматься по винтовой лестнице в верхний этаж башни.

«Посмотрим, – думал он дорогой. – Клянусь Пресвятой Девой, интересна, должно быть, эта келья, которую мой преподобный братец так тщательно скрывает! Говорят, он там зажигает огонь в горне и раскаляет на сильном пламени философский камень. Ну, мне этот философский камень так же нужен, как простой булыжник, и я бы больше обрадовался, если б увидел на его очаге простую яичницу с салом, чем самый большой философский камень в мире!»

Достигнув галереи с колоннами, он перевел дух, призывая по поводу бесконечной лестницы тысячу чертей, а затем снова начал подниматься, пройдя через узкую северную дверцу, теперь закрытую для публики. Миновав помещение для колоколов, он очутился на маленькой площадке, устроенной в боковом углублении, и на ней, под сводом, увидел низенькую стрельчатую дверь. Свет, падавший из проема, проделанного в круглой стене, вдоль которой поднималась лестница, позволил ему рассмотреть огромный замок и тяжелую железную обшивку. Кто поинтересовался бы теперь взглянуть на эту дверь, тот узнал бы ее по надписи белыми буквами на черной стене: «Обожаю Корали. 1829. Подписано Южен». Подписано – имеется в тексте.

– Уф, – вздохнул студент, – должно быть, здесь.

Ключ торчал в замке; дверь была близко. Жан толкнул ее тихонько и просунул голову в образовавшуюся щель.

Читателю, вероятно, случалось видеть чудесные произведения Рембрандта, этого Шекспира живописи. Между его гравюрами есть один офорт, изображающий, как предполагают, доктора Фауста. На эту картину нельзя смотреть без восторга. Она представляет темную келью; посредине стол со странными предметами: мертвыми головами, шарами, ретортами, циркулями, пергаментами, исписанными иероглифами. Доктор сидит за этим столом; он одет в тяжелую епанчу и надвинутую до бровей меховую шапку. Видна только верхняя половина его корпуса. Он привстал со своего огромного кресла, опираясь сжатыми кулаками на стол, и с любопытством и ужасом рассматривает большой светлый круг, составленный из магических букв и сверкающий на задней стене, как солнечный спектр в темной комнате. Кажется, будто его каббалистическое солнце дрожит и наполняет мрачную келью своим таинственным сиянием. Страшно и прекрасно!

Нечто похожее на келью Фауста представилось глазам Жана, когда он решился просунуть голову в полуотворенную дверь. Это была тоже темная, едва освещенная келья. В ней стояли большое кресло и большой стол с циркулями, ретортами, скелетами животных, подвешенными к потолку. На каменном полу стоял подвижной глобус, а вперемешку с банками, где дрожали золотые листья, лежали лошадиные и человеческие черепа на пергаментных листах, испещренных фигурами и буквами. Огромные рукописи были навалены одна на другую с раскрытыми страницами, невзирая на ломкость пергамента в сгибах. Словом, тут был собран весь сор науки. И весь этот хаос покрывали пыль и паутина. Недоставало только круга из светящихся букв и доктора, созерцающего в экстазе сверкающее видение, как орел созерцает солнце.

Однако келья была обитаема. В кресле, склонившись над столом, сидел человек. Жан, к которому сидящий был обращен спиной, мог видеть только плечи и заднюю часть черепа. Но он без труда узнал эту лысую голову, с тонзурой, выбритой самой природой, словно желавшей наружным знаком указать на духовное призвание архидьякона.

Итак, Жан узнал брата. Но дверь отворилась так тихо, что Клод не слыхал ничего. Любопытный студент воспользовался этим, чтобы оглядеть на свободе келью. Налево от кресла, под круглым окном, находился широкий очаг, которого Жан сначала не заметил. Луч света, проникавший через это окно, проходил через круглую паутину, изящная розетка которой была вплетена в стрелку окна; в середине ее архитектор-паук сидел неподвижно, как сердцевина этого кружевного колеса. На очаге стояли в беспорядке всевозможные сосуды, глиняные пузырьки, стеклянные рожки, угольные колбы с длинными горлышками. Жан со вздохом заметил, что сковородки не было видно.

«Нечего сказать… кухня!» – подумал он.

Впрочем, в очаге не было огня, и казалось даже, что его уже давно не зажигали. Стеклянная маска, замеченная Жаном среди алхимических приборов и служившая, вероятно, для предохранения лица архидьякона во время выработки какого-нибудь опасного вещества, лежала в углу, покрытая пылью и, видимо, позабытая. Рядом лежали не менее запыленные мехи с надписью из медных букв на верхней крышке: «Spira, spera»[95]95

«Дыши, надейся» (лат.).

[Закрыть].

На стенах, по обычаю алхимиков, также красовались многочисленные изречения, одни – написанные чернилами, другие – вырезанные металлической иглой. Готические, еврейские, греческие и римские буквы перемешивались, надписи переплетались, более свежие сглаживали более старинные, – все перепутывалось, как ветви кустов, как пики в рукопашной схватке. Это действительно было смешение всяких философий, всяких человеческих знаний и мечтаний. Тут и там что-нибудь выступало особенно ярко, как выступает знамя среди леса острых пик. Чаще всего это было краткое греческое или латинское изречение, которое так хорошо умели формулировать в Средние века: Unde? inde? – Homo homini monstrum. – Astra, castra; nomen, numen. – Μέγα βίσλίον, μέγα ϰαϰον. – Sapere aude. – Flet ubi vult[96]96

Откуда? оттуда? (лат.) – Человек человеку чудовище (лат.). – Звезды, лагерь; имя, божество (лат.). – Большая книга – большое зло (греч.). – Дерзай знать (лат.). – Течет, где хочет (лат.).

[Закрыть].

Иногда попадалось слово, лишенное видимого смысла: Αναγχοφα’ για[97]97

Пожирание судьбы (греч.).

[Закрыть] – может быть, горький намек на монастырскую жизнь. Иногда – какое-нибудь простое дисциплинарное правило духовной иерархии, изложенное в правильном гекзаметре: Coelestem dominum, terrestrem dicito domnum[98]98

Владыку неба величай dominus, владыку земли – domnus (лат.).

[Закрыть]. Попадались и еврейские изречения, но тут Жан, и в греческом-то не особенно сильный, не понимал ровно ничего. Поверх всего были разбросаны звезды, человеческие фигуры и пересекающиеся треугольники, и все это делало испещренную стену кельи похожей на лист бумаги, по которому обезьяна водила пером, обмакнутым в чернила.

Общий вид кельи производил впечатление заброшенности и разорения, и плохое состояние всех приборов наводило на мысль, что хозяин ее уже давно отвлечен от своих занятий другими мыслями.

Этот хозяин, склонившийся над обширной рукописью, украшенной странными рисунками, казалось, мучился какою-то мыслью, постоянно врывавшейся в его размышления. По крайней мере, так подумал Жан, услыхав, как его брат, точно грезя наяву, восклицал:

– Да, Ману говорит это, и Зороастр учил тому же – солнце рождается от огня, луна – от солнца. Огонь – душа всего великого. Его первичные атомы изливаются непрестанно на мир и разливаются по нему бесконечными потоками. В тех точках, где эти течения пересекаются в небе, они порождают свет. В местах пересечения в земле – золото. Свет и золото одно и то же – огонь в конкретной форме. Разница между видимыми и осязаемыми, между жидкостью и твердым веществом, состоящими из той же субстанции, та же, что между паром и льдом. Больше ничего… Это не бредни, таков общий закон природы… Но как ввести в науку этот общий закон? Как? Этот свет, заливающий мою руку, – золото! Это те же атомы, размещенные по известным законам, и стоит лишь сгустить их соответственно иному закону! Но как это сделать?.. Нашлись люди, вздумавшие зарыть в землю солнечный луч. Авероэс – да, Авероэс – закопал один такой луч под первой колонной с левой стороны в святилище Корана – большой Кордовской мечети. Но открыть склеп, чтобы посмотреть, удалась ли операция, можно только через восемь тысяч лет.

– Долго же пришлось бы, черт возьми, ждать, пока получишь экю, – проговорил про себя Жан.

– Другие думали, что лучше брать луч Сириуса, – продолжал задумчиво рассуждать архидьякон. – Но весьма трудно получить этот луч в чистом виде из-за того, что лучи других звезд примешиваются к нему на пути. Фламель полагал, что проще действовать посредством земного огня… Фламель! Какое имя, как бы предопределенное самой судьбой: Flamma!.. Да, огонь. Вот все… Алмаз в угле, золото в огне… Но как его извлечь оттуда?.. Мажистри утверждает, что есть некоторые женские имена, имеющие такую обаятельную и таинственную силу, что достаточно произносить их во время добывания!.. Посмотрим, что говорит об этом Ману: «Где женщина в почтении, там богам приходится радоваться. Где она в презрении – бесполезно молиться Богу… Уста женщины всегда чисты. Это проточная вода, это солнечный луч… Имя женщины должно быть приятно, легко и говорить воображению; оно должно оканчиваться длинными гласными и походить на благословение…» Да, мудрец прав; в самом деле: Мария, София, Эсмер… Проклятие, вечно эта мысль!

Архидьякон с сердцем захлопнул книгу.

Он провел рукой по лбу, как бы отгоняя навязчивую мысль. Затем взял со стола гвоздь и молоточек, ручка которого была покрыта странными каббалистическими знаками.

– С некоторых пор все мои опыты оканчиваются неудачно. Одна неотвязная мысль засела у меня в мозгу и жжет его, как раскаленное железо. Я даже не мог отыскать секрета Кассидора, лампа которого горела без фитиля и без масла. Между тем вещь нехитрая!

– Еще бы! – пробормотал про себя Жан.

– Стало быть, достаточно какой-то одной несчастной мысли, чтобы превратить человека в ничтожного безумца! О, как бы стала смеяться надо мной Клавдия Пернель, которой ни на минуту не удалось отвлечь Николая Фламеля от работы над великим делом! Вот я держу в руках магический молоток Захиелэ. При каждом ударе, который делал в своей келье знаменитый равви по гвоздю, тот из его врагов, которого он осудил на смерть, – будь он за тысячу лье – уходил на локоть в землю, пожиравшую его. Сам французский король за то, что однажды необдуманно постучал в дверь чародея, погрузился до колен в мостовую Парижа… Это случилось три века тому назад. Вот теперь молоток и гвоздь у меня в руках, и эти орудия оказываются не опаснее молота в руках кузнеца… А между тем стоит только найти магическое слово, которое произносил Захиелэ, ударяя по гвоздю…

«Пустяки!» – подумал Жан.

– Дай-ка попробую, – продолжал архидьякон. – В случае удачи я увижу, как из головки гвоздя выскочит голубая искра… Эмен-хэтан! Эмен-хэтан!.. Не то… Сижеани! Сижеани!.. Пусть этот гвоздь разверзнет могилу для человека, носящего имя Феб! Проклятие! Постоянно, постоянно одна и та же мысль!

Он гневно отбросил молоток и затем так глубоко погрузился в кресло, что совершенно скрылся от Жана за огромной его спинкой. В продолжение нескольких минут студент видел только кулак, конвульсивно сжатый на книге.

Вдруг Клод встал, взял циркуль и молча вырезал на стене прописными буквами греческое слово:

’ANÀГKH

«Брат сошел с ума, – подумал Жан, – проще было бы написать: Fatum – рок. Не все обязаны знать греческий язык».

Архидьякон снова сел в кресло и положил голову на обе руки, как делает больной, когда голова у него тяжела и горит.

Студент с изумлением наблюдал за братом. Он, у которого душа всегда была нараспашку, признававший в жизни один только закон – закон природы, изливавший свои страсти по их руслам, исчерпывая все сильные впечатления и наслаждения до дна, он не ведал, с какой яростью море человеческой страсти волнуется и кипит, когда ему некуда излиться, как оно переполняется, вздымается, рвется из берегов, как оно подмывает человеческое сердце, разражается внутренними рыданиями и глухими судорогами до тех пор, пока не прорвет плотины и не вырывается на волю. Ледяная, суровая наружность Клода Фролло, холодная внешность непреклонной добродетели, всегда вводила в заблуждение Жана. Веселый студент никогда не размышлял о том, какая масса клокочущей яростной лавы наполняет недра покрытой снегом Этны.

Не знаем, отдал ли он себе внезапно отчет во всем этом, но при всем своем легкомыслии он понял, что видел то, чего ему не следовало видеть, что он увидел душу старшего брата в одну из самых сокровенных минут и что Клод не должен этого знать. Видя, что архидьякон снова погрузился в полную неподвижность, он тихонько отступил и, стуча ногами, походил за дверью, как человек, который только что пришел и желает дать знать о своем приходе.

– Войдите! – крикнул архидьякон из кельи. – Я вас ждал и нарочно оставил ключ в двери. Войдите, мэтр Жак.

Студент смело переступил через порог. Архидьякон, которому здесь подобное посещение было очень неудобно, вздрогнул:

– Как, Жан, это ты?

– Все то же Ж, – отвечал студент с румяным, нахальным и веселым лицом.

Лицо Клода снова приняло свое обычное строгое выражение.

– Что тебе нужно?

– Я пришел к вам, братец… – начал студент, стараясь состроить приличную, скромную и жалобную мину и вертя с самым невинным видом свою шапку в руках. – Я хочу просить…

– Что?

– Дать мне наставление, в котором я очень нуждаюсь.

Он не осмелился прибавить вслух: «И немного денег, в которых нуждаюсь еще больше!» Последняя часть фразы застряла у него в горле.

– Я очень недоволен тобой, – сказал архидьякон холодным тоном.

– Весьма сожалею, – вздохнул юноша.

Клод на четверть круга повернул свое кресло и пристально взглянул на брата:

– Я рад тебя видеть.

Вступление было подозрительное. Жан приготовился выдержать удар.

– Ко мне каждый день обращаются с жалобами на тебя. Что это за драка, где вы исколотили молодого виконта Альберта де Рамошан?..

– Пустяки! – отвечал Жан. – Скверный мальчишка забавлялся тем, что забрызгивал студентов, скача на лошади по грязи.

– А кто это Майе Фаржель, которому ты изодрал платье? «Tunicam dechiraverunt» – говорится в жалобе.

– Э, какая беда! Просто сбросил шапку с какого-то Монтегю…

– В жалобе сказано «tunicam», а не «cappettam». Ты понимаешь по-латыни?

Жан не отвечал.

– Да, вот как теперь учатся, – продолжал священник, покачивая головой. – Латынь еле-еле понимают, о существовании сирийского языка не подозревают, изучение греческого в таком положении, что даже самым ученым людям не ставится в вину, если они пропускают греческое слово, не читая его, да еще говорят: Graecum est, non legitur[99]99

По-гречески, чтению не подлежит (лат.).

[Закрыть].

Студент поднял с решительным видом глаза.

– Желаете вы, братец, чтоб я объяснил вам на ясном французском языке, что значит это греческое слово, написанное на стене?

– Какое слово?

– ’ANÀГKH.

Легкая краска вспыхнула на впалых щеках архидьякона, подобно клубу дыма, возвещающему снаружи о переворотах, совершающихся в тайниках вулкана.

Студент почти не обратил на это внимания.

– Хорошо, – с усилием проговорил архидьякон, – что же значит это слово?

– Судьба, рок!

Достопочтенный Клод снова побледнел, а студент продолжал, ничего не подозревая:

– А слово, начерченное внизу той же рукой, – ’Αναγϰεία – значит «нечистота». Видите-с, и мы немножко маракуем по-гречески.

Архидьякон молчал. Этот урок греческого языка заставил его задуматься.

Жан, обладавший проницательностью балованного ребенка, счел минуту благоприятной для того, чтобы выступить со своей просьбой. Он начал самым нежным тоном:

– Братец, неужели вы возненавидели меня до такой степени, что сердитесь за встряску, которую я в честной схватке задал каким-то там мальчишкам и молокососам – quibusdam marmosetis? Видите, братец Клод, и с латынью мы знакомы.

Но слова эти не произвели желаемого действия на строгого старшего брата. Цербер не кинулся на сладкий пирог, и лоб архидьякона оставался таким же нахмуренным.

– К чему ты ведешь все это? – спросил архидьякон.

– Хорошо, скажу прямо: мне нужны деньги, – смело отвечал Жан.

При этом беззастенчивом заявлении лицо архидьякона приняло наставнически отеческое выражение.

– А известно ли тебе, господин Жан, что наше поместье Тиршап, со включением поземельной подати и аренды за двадцать один дом, приносит всего тридцать девять ливров одиннадцать су шесть парижских денье. Это в полтора раза больше, чем во времена братьев Паклэ, однако все же очень немного.

– Мне нужны деньги, – стоически повторил Жан.

– Тебе известно решение консисторского суда, по которому наши двадцать один дом переходят в полный лен епископства, и мы можем выкупить этот дар не иначе, как внеся его преподобию епископу две серебряные золоченые марки, ценностью по шесть парижских ливров каждая. Эти две марки мне еще не удалось скопить. Ты это знаешь.

– Я знаю только, что мне нужны деньги, – в третий раз повторил Жан.

– На что?

При этом вопросе в глазах молодого человека загорелась надежда. Он снова заговорил вкрадчивым, ласковым тоном:

– Поверьте, братец Клод, я не стал бы просить у вас денег с дурными намерениями. Не стал бы я сорить вашими унциями по тавернам или гулять по парижским улицам в платье из золотой парчи в сопровождении собственного лакея, cum meo laquasio. Нет, братец, мне деньги нужны на доброе дело.

– На какое доброе дело? – спросил Клод с некоторым удивлением.

– Двое из моих друзей желали бы купить приданое ребенку одной бедной вдовы. Это доброе дело. Всего требуется три флорина, и мне бы хотелось внести свою долю.

– Как зовут твоих друзей?

– Пьер Лассомер и Батист Крок-Уазон[100]100

L’Assomeur – убийца, Croque-Oison – пожиратель птиц (фр.).

[Закрыть].

– Хм! – пробормотал архидьякон. – Вот уж имена, которые так же пристали к доброму делу, как пушка к церковному алтарю.

Нет сомнения, что Жан очень плохо подобрал имена своих друзей. Он спохватился слишком поздно.

– И, кроме того, что это за приданое, которое стоит три флорина? Да еще для вдовы бедняка. С каких это пор бедные вдовы стали готовить приданое своим ребятам?

Жан еще раз попытался проломить лед:

– Ну, так вот, мне нужны деньги, чтобы пойти сегодня взглянуть на Изабо ла Тьери в Валь д’Амур.

– Презренный нечестивец! – воскликнул священник.

– ’Αναγϰεία, – перевел Жан.

Это слово, заимствованное студентом, может быть, не без намерения, со стены кельи, произвело на архидьякона странное впечатление. Он закусил губу, и гнев его выразился только краской на лице.

– Уходи, – сказал он Жану. – Я жду одного человека.

Студент сделал последнюю попытку:

– Братец Клод, дайте мне хоть одно парижское су. Мне нечего есть.

– В каком положении твои грациановские декреталии? – спросил Клод.

– Я потерял тетради.

– Кого из латинских классиков ты изучаешь?

– У меня украли мой экземпляр Горация.

– А как с Аристотелем?

– Братец, вы не помните, какой это из отцов церкви сказал, что заблуждения еретиков испокон века ищут убежище в дебрях аристотелевской метафизики? Ну его, Аристотеля! Не хочу я нарушать своих религиозных воззрений его метафизикой!

– При последнем выезде короля у одного из дворян, Филиппа де Коммин, на чепраке лошади был вышит девиз, о смысле которого советую тебе поразмыслить: «Qui non laborat non manducet»[101]101

«Кто не работает, тот не ест» (лат.).

[Закрыть].

Студент с минуту помолчал, приложив палец к уху, и стоял, опустив глаза, с раздосадованной миной. Вдруг он обратился к Клоду с быстротой вертихвостки:

– Стало быть, вы мне отказываете в одном су, на которое я мог бы купить себе кусок хлеба у булочника?

– Qui non laborat non manducet.

При этом ответе неумолимого архидьякона Жан закрыл лицо руками, как рыдающая женщина, и воскликнул с выражением отчаяния:

– Οτοτοτοτοτι!

– Что это значит?! – спросил Клод, изумленный этим дурачеством.

– Греческое изречение, анапест из Эсхила, выражающий глубокое горе, – ответил студент, поднимая на Клода свои смелые глаза, которые он натер кулаками, чтобы они казались заплаканными.

Но тут он разразился таким неудержимым, заразительным хохотом, что даже архидьякон улыбнулся. Клод сознавал, что он сам во всем виноват, – зачем он так избаловал этого мальчика?

– Ах, добрый братец, – продолжал Жан, ободренный этой улыбкой, – посмотрите на мои разорванные башмаки. Можно ли вообразить себе что-нибудь более трагическое, чем башмаки, из которых выглядывают пальцы?

К архидьякону быстро вернулась его прежняя суровость.

– Я пришлю тебе новые башмаки, но денег не дам.

– Только одно экю, братец, – продолжал умолять Жан. – Я выучу Грациана наизусть, стану набожным, сделаюсь настоящим Пифагором и по учености и по добродетели! Но, ради бога, дайте хоть одно экю! Неужели вы хотите, чтоб я попал в пасть голода, которая уже разверста передо мной? Она чернее, зловоннее, глубже Тартара или монашеского носа.

Клод покачал головой:

– Qui non laborat…

Жан не дал ему кончить.

– Хорошо же! – крикнул он. – К черту! Да здравствует веселье! Стану шляться по тавернам, драться, бить посуду, гулять с публичными женщинами! – Он швырнул шапочкой в стену и щелкнул пальцами, как кастаньетами.

Архидьякон мрачно взглянул на него:

– Жан, у тебя нет души…

– В таком случае у меня, по определению Эпикура, нет чего-то, состоящего из чего-то, чему нет имени.

– Жан, надо серьезно подумать об исправлении.

– Ну, я вижу, здесь все пусто – и рассуждения, и бутылки! – воскликнул студент, переводя взгляд то на брата, то на реторты на очаге.

– Жан, ты катишься по наклонной плоскости. Знаешь ли ты, куда ты идешь?

– В кабак, – ответил Жан.

– Из кабака путь лежит к позорному столбу.

– Это такой же фонарный столб, как и всякий другой. Может быть, Диоген именно с помощью его нашел бы человека, которого искал.

– От позорного столба недалеко до виселицы.

– Виселица – весы, у которых по одну сторону человек, а вся земля по другую. Хорошо быть человеком.

– С виселицы прямо попадешь в ад.

– Там яркий огонь.

– Жан, Жан, тебя ждет плохой конец.

– По крайней мере, начало хорошо.

В эту минуту на лестнице раздались шаги.

– Молчи! – сказал архидьякон, поднося палец к губам. – Это мэтр Жак. Слушай, Жан, – шепотом продолжал он. – Боже тебя сохрани проболтаться когда-нибудь о том, что ты видел и слышал здесь. Спрячься сюда, под очаг, и старайся не дышать.

Студент съежился под очагом. Здесь ему пришла в голову блестящая мысль:

– Кстати, братец Клод, флорин за то, что я буду сидеть тихо.

– Молчи! Обещаю!

– Дайте.

– Бери! – с сердцем проговорил архидьякон, бросая брату свой кошелек. Жан спрятался под очагом, и дверь отворилась.