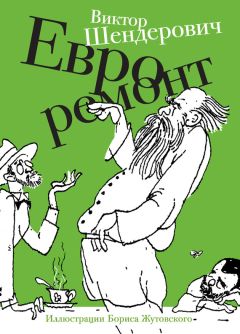

Текст книги "Евроремонт (сборник)"

Автор книги: Виктор Шендерович

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)

Культурные люди

Памяти М. Зощенко

Народ теперь не тот, что при коммунистах. Он из мрака, можно сказать, вышел. Культурный уровень у него теперь другой и сознание, об чем говорить, сильно изменилось. Примером чему следующая поучительная история.

Как-то под Рождество, а может, не под Рождество, а на День Конституции, дьявол его знает, пошел я по надобности в “Металлоремонт”: у меня ключи потерялись.

Соседи стали нервные в процессе реформ и засобачили во внешнюю дверь замок. Боятся людей. Зимой с мусорным ведром в одной рубашке выскочишь – и прыгаешь потом на холодке как блоха, пока не сжалятся. Прямо сказать, плохо без ключей.

Ну, я и выпросил у соседа. Он сказал: я хотя и опасаюсь давать вам свой ключ, потому что человек вы довольно ненадежный, но на полдня – нате.

А в будке сидит бодрый гражданин с напильником. Давайте, говорит, вашу железку, я ее сейчас в два счета. И правда, очень скоро высовывает мне обратно через окошечко совершенно готовые ключи. По полштуки, говорит, с вас за железку, заходите еще.

Расплатился я и пошел в мечтательном настроении домой. Я мечтал, как буду теперь ведро выносить и на соседей плевать. Так размечтался, чуть под трамвай не зашел. Дело нехитрое.

Дома, конечно, начал ключи проверять – и вижу вот какой парадокс: ключи не подходят! Причем не то чтобы один какой-нибудь, а все не влазят. Такой нетипичный случай.

Я, натурально, обиделся. Все-таки не коммунистический режим, чтобы ключи в замки не влазили. Все-таки пятый год, не говоря худого слова, к рынку переходим. Эдак, по полштуки за железку – всякая смета кончится. И после обеда пошел я снова в "Металлоремонт” с мыслью, значит, начистить кому следует рыло.

И вижу: у двери ларька курит субьект в ватничке – не тот, что с утра, но тоже очень отзывчивый мужчина. Он, как возле своей личности меня обнаружил, сразу улыбнулся и говорит: "Я, – говорит, – вижу, милый вы мой человек, что у вас есть ко мне дело, так вы, пожалуйста, не стесняйтесь, выкладывайте все начистоту!”

Я говорю: мне скрывать нечего! И все ему в подробных красках рассказал.

Мастер рассмеялся на мой рассказ довольно добродушно и говорит: это сменщик! Он при коммунистическом режиме рос, и у него руки несколько косо приставлены, а вообще человек он хороший, вы уж не обижайтесь на него, пожалуйста. Не огорчайте мою ранимую душу.

Я говорю: мне обижаться без пользы, мне ключи нужны. Он мне на это отвечает: ключи ваши я сделаю, конечно, бесплатно. И открывает дверь, и рукой эдак дружелюбно машет, мол: входите, а то еще отморозите чего-нибудь по случаю.

И вот влажу я в его ларек целиком – а там неприхотливая такая, но в целом приспособленная для жизни обстановочка: точила всякие, напильники, а по стенкам календари с голыми мамзелями для уюта. И от электроприбора тепло, братцы мои, как в бане!

Меня, натурально, сразу разморило, а мастер говорит: да что же вы стоите посредине помещения, голубчик, садитесь на мягкий стул! А я, говорит, тем временем совершенно бесплатно исправлю ошибку моего неловкого сменщика и сделаю вам хорошие дубликаты, чтобы вы больше никогда не мерзли!

От такого внимания к себе я, конечно, совершенно теряю дар русской речи. А мастер скромно надевает свой синий трудящийся халат и начинает нежно вжикать своим инструментом по моим железкам.

Сейчас, говорит, я вас обслужу, можно сказать, как человека. А на сменщика, говорит, не обижайтесь!

И слово за слово, заводит тонкий разговор. Дескать, еще Чаадаев предупреждал насчет ключей, что с первого раза не сделают, потому что не Европа. Вжик. И Елена Блавацкая, говорит, предупреждала. Вжик-вжик. А Рерих вообще в Тибет уехал отсюда. И через полчаса такого разговора я, братцы мои, немею окончательно, чувствуя полную свою интеллигентскую несостоятельность рядом с познаниями этого трудящегося с его простым инструментом.

И начинаю потихоньку думать про себя, что, раз такое дело, надо все-таки доплатить. А то – Блавацкой не читал, приперся, как дурак, с железками к просвещенному человеку, а поддержать культурный разговор нечем, сиди да рот разевай, будто окунь какой-нибудь.

А мастер тем временем открывает уже совершенно небывалые горизонты образования и при этом не торопясь, с большим гражданским достоинством, вжикает по моей железке инструментом. И в процессе его речи за окошком становится темно, потому что зима.

А мне еще до дому пехать.

А перебивать неловко – все-таки культурные люди…

И вот, можете себе представить, спрашивает он меня, что я, например, думаю насчет идеи русского философа Федорова о воскрешении умерших родителей, – а я, братцы мои, сижу уже буквально весь потный и думаю исключительно насчет того, чтобы самому живым из ларька наружу выбраться.

И когда он наконец протягивает мне ключи, я уже чуть не плачу. Спасибо вам, говорю, огромное. Ну что вы, отвечает он, это вы как клиент извините нас за причиненное беспокойство. И виновато наклоняет свою умную голову и ногой шаркает со страшной интеллигентностью.

Я спрашиваю: может быть, возьмете немного денег? Он даже руками на меня замахал.

Тогда я говорю ему: можно ли для интересу узнать, как вас зовут? Он весь запунцовел и отвечает: Степан. Я говорю: вот за такими, как вы, Степан, будущее нашей многострадальной страны. Он скромно потупился и тихо отвечает: я знаю.

Я тогда на всякий случай спрашиваю еще раз: может, все-таки возьмете денег, Степан? Тут он совсем сильно потупился и говорит: ну хорошо. Я возьму ваши деньги, чтобы вас не обидеть. Строго по прейскуранту, по семьсот за железку.

Я, конечно, удивился. Как, говорю, семьсот? Утром же было пятьсот! Он говорит: так то ж утром. И тяжело вздыхает, горюя о трудностях на пути реформ.

Я отдал ему деньги и, ласково попрощавшись за руку, заторопился домой.

Я шел, размышляя о высоких свойствах человеческой души. О том, какие образованные люди трудятся у нас теперь в неприметных ларьках у метро, своим примером создавая новые, культурные отношения между клиентом и работником сервиса.

Вот только дверь опять не открылась. То есть буквально ни одним ключом, даже соседским. Я думаю, этот Степан ненароком перепилил его, когда про Рериха рассказывал.

Ну, Рерих Рерихом, а сосед мне по рылу сьездил два раза при свидетелях.

Вы, конечно, спросите, граждане: в чем мораль данного произведения? Против чего направлено жало этой художественной сатиры?

Жало, положим, направлено против темноты и бескультурья. А мораль такая, что народ стал гораздо грамотнее. Не то что при коммунистах. При коммунистах небось ему, Степану этому, выдали бы по фунту перца и за Рериха, и за Блавацкую. За воскрешение мертвых, допустим, вообще бы из Москвы уехал к чертям собачьим.

А теперь – философствуй совершенно свободно!

И очень даже просто.

Самоопределяшки

Дядя Гриша появился на пороге родной коммуналки с чемоданчиком в руке. Другой рукой он прижимал к тощей груди самоучитель по ивриту. Две командировочные недели в Воронеже не пропали даром: дядя Гриша тайно выучил еще дюжину слов на будущем родном языке.

Он знал уже добрую сотню таких слов плюс немного на идиш, а именно: почерпнутое от сиониста-наставника выражение "киш мир тухес”. Что это означало, дядя Гриша не знал, но судя по частоте употребления, без "киш мир тухес” делать на исторической родине было нечего.

Евреем дядя Гриша ощутил себя совсем недавно. До этого, полвека напролет, он ощущал себя тем же, что и все, и дрожащей рукой писал проклятое слово в пятом пункте лишь потому, что папа с мамой в детстве велели ему говорить правду.

Выпив чаю, дядя Гриша опустился в продавленное кресло, имея в виду немного подремать. Он любил дремать, окончательно уяснив в последние годы, что ничего лучше собственных снов уже не увидит.

Но подремать не удалось.

Через некоторое время в мягкий туман уходящего сознания вплыл тоскливый, повторяющийся через равные промежутки звук. Звук шел из-за стенки, за которой жила семья Ивановых:

– Уэн-нь! Уэн-нь! Уэн-нь!..

После очередного "уэн-нь” из-за стенки донесся дискант главы семьи, поддержанный разнокалиберными голосами остальных Ивановых.

Пели все они не по-русски.

По голове дяди Гриши побежали мурашки. Он встал и на цыпочках подкрался к ивановским дверям. Оттуда явственно доносилось пение и систематическое "уэн-нь”, вызывавшее в дядя-Гришином организме чувства совершенно панические.

В конце коридора что-то шипело и лилось, и дядя Гриша трусцой поспешил на звуки нормальной жизни. На кухне разогревал сосиску студент-заочник юрфака Константин Кравец.

– Здравствуй, Костя, – сказал дядя Гриша. – Слушай, ты не знаешь, что происхо…

Но он не договорил: студент стоял у плиты в красных шароварах, вышитой рубахе и при этом был обрит "под горшок”.

– Здоровеньки булы, – хмуро отозвался будущий юрист, – тильки ты ховайся, коммуняка погана, бо я дюже на вас усих лют.

Членом правящей партии дядя Гриша не был, но на всякий случай попятился в темную кишку коридора. На первом его повороте, возле комнаты Толика Зарипова, на голову что-то упало. Упавшее при ближайшем рассмотрении оказалось седлом.

Дядя Гриша выругался, и на родные звуки выползла из своей клетушки с кастрюлькой в руке бабушка Евдокия Никитична.

– С возвращеньицем, милок, – сказала она. – Как здоровье?

– Шалом, Никитична, – ответил дядя Гриша, очумело пристраивая седло обратно на гвоздь. – Что в квартире происходит?

Но бабушка не ответила на вопрос, а только уронила на пол кастрюльку и спросила сама:

– Ты чего сказал?

– Что? А-а… Шалом. Шалом алейхем! Ну вроде как “будь здорова”!

– Это ты по-какому сказал? – опасливо поинтересовалась бабушка.

– По-родному, – с достоинством ответил дядя Гриша. – Еврей я теперь. – Он подумал минуту и добавил: – Киш мир тухес, Евдокия Никитична.

Старушка заплакала.

– Ты чего? – испугался дядя Гриша.

– Совсем нас, русских, в квартире не осталось. Вот и ты… – Старушка всхлипнула.

– Как не осталось? – удивился дядя Гриша – и осекся, услыхав тоскливое "уэн-нь” из ивановской комнаты.

– Ой, Гришенька, – шепотом запричитала Евдокия Никитична. – Тут, пока тебя не было, такое началось! Костька Кравец уже неделю во всем энтом ходит – как же его? – жовто-блакитном! Я, говорит, тебя, бабуля, люблю, а этих, говорит, москалей, усих бы повбывал… Я ему говорю: Костенька, да сам-то ты кто? Ты ж, говорю, из Марьиной Рощи еще не выходил! А он говорит: я еще в среду осознал себя сыном Украйны – Петлюра мне отец, а Бендера мать!

Евдокия Никитична снова всхлипнула.

– Ну и хрен с ним, с Костькой! – возмутился дядя Гриша. – Но как же это: нет русских? А Толик? А Ивановых пять человек?..

“Уэн-нь!” – отозвалась на свою фамилию ивановская комната. Евдокия Никитична завыла в голос:

– Ивановы коряки оказали-ись!

– Кто-о?

– Коряки, Гришенька! Петр Иванович с завода ушел, днем поет всей семьей, ночью в гараже сидит, гарпуны делает. Буду, говорит моржа бить. Север, говорит, зовет. А Анатолия Михайловича больше нет.

– Как нет?

– Нету Толи, – всхлипнула Евдокия Никитична.

Дядя Гриша осенил себя православным крестом.

– Тахир Мунибович он теперь, – продолжала Евдокия Никитична. – Разговаривать перестал. Отделился от нас, мелом коридор расчертил, всех от своей комнаты арканом гоняет. Пока, говорит, не будет Татарстана в границах Золотой Орды, слова не скажу на вашем собачьем языке! Детей из школы забрал; биографию Батыя учат. Грозится лошадь купить. Что делать, Гришенька? Раз уж ты еврей, придумай что-нибудь!

Дядя Гриша тяжело вздохнул.

– Раз такое дело, – сказал он, подумав, – надо, бабуля, и тебе как-то того. самоопределяться.

– Ой, самоопредели меня, Гришенька, – выдохнула Евдокия Никитична и горько заплакала.

– Ну не знаю. – Дядя Гриша почесал в затылке. – Кокошник, что ли, надень. Хороводы води в ЖЭКе, песни пой под гармошку русские. Ты ж русская у нас, Никитична?

Старуха перестала всхлипывать и тревожно посмотрела на дядю Гришу.

Вечером дом № 13 по Большой Коммунистической улице потряс протяжный крик. Кричала жена коряка Иванова.

Коряк Иванов, вырезавший в гараже амулет, защищающий от сглаза и кашалота, бросился наверх.

Ворвавшись в квартиру, он увидел жильцов, в полном составе остолбеневших на пороге кухни. Тахир Мунибович Зарипов, шепча вместо “Аллах велик” “Господи, помилуй”, прижимал к себе перепуганных корякских детей; вольный сын Украйны – полуголый, в шароварах и со свеженькой татуировкой “Хай живе!” – отпаивал валокордином дядю Гришу, которого крик корячки Ивановой вынул из постели: дядя Гриша был в трусах, кипе и с самоучителем по ивриту.

А кричала корячка Иванова от зрелища, невиданного не только на Севере. По кухне, под краснобелым транспарантом с нерусским словом “Solidarnosc”, звеня монистами и сметая юбками кухонную утварь, приплясывала бабушка Евдокия Никитична.

– Чавела! – закричала она, увидев коряка Иванова. – Позолоти ручку, красивый!

Коряк Иванов выронил кашалотский амулет и причудливо выругался на великом и могучем.

– Гришенька, милай! – кричала бабушка, пританцовывая. – Спасибо тебе, золотой! Ясная жизнь начинается! Прадедушка-то у меня цыган был! А бабку Ядвигой звали. Эх, ромалы! – кричала Евдокия Никитична. – Ще польска не сгинела!

Первым дар речи обрел дядя Гриша.

– Конечно не сгинела, – мягко ответил он и обернулся к жильцам. – Все в порядке, ромалы. Бабуля самоопределилась, жизнь продолжается. Киш мир тухес – и по пещерам.

Введение в пчеловодство

Знаете, чем пчела отличается от архитектора?

Вспомнили, да? Ну еще бы: Маркс!

Пчела не знает заранее, что у нее получится.

А архитектор, наоборот, все знает заранее.

Поэтому архитектор стоит выше пчелы.

А чем пчела отличается от строителя? То-то и оно.

Пчела от строителя отличается тем, что водки не пьет.

Поэтому СОТЫ всегда ровные, а архитекторы как увидят свою мечту на местности, так и мрут потом от инсультов почем зря.

Евроремонт

Процесс гражданского становления в бригаде Сыромятникова Бутомский начал наблюдать в августе девяносто первого, сразу после падения тоталитаризма.

Тоталитаризм пал во вторник, а в среду с утра, когда Бутомский пришел в свою новую квартиру проведать ход ремонта, Сыромятников был уже немного просветленный.

Он сидел с куском маринованной сельди в руке, прислонившись к стенке, ободранной еще накануне. Рядом, на обрывке новых обоев, были разложены резаная колбаса, хлеб и огурчики.

– C победой! – приветствовал хозяина квартиры бригадир и опустил в рот сельдь. Петя вынул из сумки дополнительный стакан и налил всем по пять сантиметров.

– Спасибо, – сказал Бутомский и выпил, чтобы не обижать победивший народ. Петя сразу налил еще по пять сантиметров.

Они выпили за Ельцина, Горбачева и Бурбулиса. Пия за Бурбулиса, Сыромятников задел ногой банку с олифой. Она вылилась на паркет и сразу начала распространять запах.

Сыромятников предложил тост за будущее России.

В дверь позвонили. Петя пошел открывать, ступил в олифу, и в коридоре внятно отпечатались три левых ботинка, как будто какой-то великан упрыгал отсюда на одной ноге.

Вернулся Петя со здоровенным детиной. Войдя, детина задел башкой лампочку, свисавшую на шнуре. Лампочка незамедлительно откликнулась и выпала из патрона, разбившись в мелкие дребезги.

– Геныч, – представил длинного Сыромятников. – За клеем ходил.

– Клея нет, – доложил Геныч и поставил на стол ноль семь красного.

Петя извлек из сумки четвертый стакан.

– Ну, – сказал Сыромятников и строго посмотрел на Бутомского. – За свободу!

Выпив, Бутомский тактично (пальцами) достал кусок сельди из банки, съел его и, посидев для приличия еще секунд десять, поднялся.

– Вы тут давайте. – попросил он, на что Сыромятников поднял сжатый в “рот-фронт” кулак, гарантируя, что они тут дадут.

Когда Бутомский пришел проведать ход ремонта через неделю, в его квартире многое изменилось. Обои были содраны окончательно, в комнате лежала горкой плинтусная доска, а из бульонной кастрюльки торчал окаменевший шпатель. От лужи на паркете на вечные времена остался белесый абрис.

Несмотря на эти несомненные отличия, Бутомский испытал неприятное для психики чувство, которое французы называют “дежавю”: мастера сидели буквально в тех же позах, в каких он оставил их в прошлую среду.

– Здорово, – сказал Сыромятников. Геныч придвинул табуретку. Петя достал из сумки четвертый стакан, дунул в него и отработанным движением набулькал внутрь пять сантиметров.

По налитому Петей можно было проверять линейки.

– Ну, за Богородицу, – сказал Сыромятников, и Бутомский понял, что вслед за гражданским самосознанием в бригаду проникло религиозное чувство.

Пока он обдумывал важность этого факта для судеб России, рабочие, не меняя мизансцены, отметили День знаний, Йом-кипур и годовщину Великого Октября, а потом выпал снег.

На складах не было раствора, в магазинах – кафеля, и нигде в природе не было какой-то неведомой хреновины три на шестнадцать, без которой никак.

Больше по привычке, чем в желании что-либо изменить в этом праздничном мире, Бутомский зашел поздравить мастеров с католическим Рождеством – и застал их в той степени святости, когда тела еще не светятся, но глаза уже видят что-то свое.

Петя и Геныч отдыхали от реальности в комнате, Сыромятников – на кухне. Он лежал на матрасе, как мыслящий, но сильно изломанный жизнью тростник, и копил силы для встречи Нового года. В белом ярком свете квартира Бутомского простиралась, как мир на третий день творения, когда твердь и вода по отдельности уже имелись, но жизнью еще не пахло.

– Эй! – несмело позвал он.

Никто не откликнулся, и вдруг со страшной ясностью Бутомский понял, что гораздо прежде конца этого ремонта его понесут из какой-нибудь съемной квартиры вперед ногами.

– Эй вы! – сказал он.

Ответа не было, и Бутомский почувствовал, как неотвратимо наполняет его праведная отвага. Он шагнул вперед и, продолжая поражаться своей храбрости, тихонько потряс Сыромятникова за плечо.

Человек, трогающий руками другого человека после того, как тот практически одновременно отметил День Конституции, Хануку и католическое Рождество, – такой человек заслуживает смерти. Но физического здоровья, необходимого для убийства, у Сыромятникова с собой не было, и он только лягнул врага ногой.

Сгребая ногами стеклотару, Бутомский отлетел к двери, ударился головой о косяк и вскоре оказался в старинном имении, похожем на Ясную Поляну. Сквозь осинник виднелась усадьба, в листве трындели пичуги, а сам он, поигрывая лозой, стоял возле конюшни.

На конюшне дворовые привязывали к козлам Сыромятникова, Петю и Геныча. Откуда-то пахло белилами и ацетоном. Бутомский не понимал, что за праздник стоит на дворе, но всем сердцем чувствовал радость от прихода этого праздника.

– Помилосердствуйте, барин! – стонал Сыромятников выворачивая с козел нетрезвую голову. – Истинный крест, ко Дню Советской армии закончим! Шпателя не было!

– Николя, ну зачем это? – нежно щебетала жена Бутомского. Она стояла неподалеку, опасливо косясь в сторону конюшни – в сторону дубленых, кожаных, готовых к лозе задниц.

– Ступай, милая, ступай. – отвечал Бутомский и, подступая к лежащему, спрашивал его со сладким замиранием сердца: – Значит, шпателя не было?..

– Помилосердствуйте, барин, – противно бубнил растянутый на козлах. – А-а-а!

– Вот тебе шпатель! – приговаривал Бутомский, свища лозой. – Вот тебе Советская армия! Вот тебе Рождество Клары Цеткин! Вот тебе Курбан-байрам с Яблочным Спасом!

– А-а-а!

На крик негодяя прибежали Лев Толстой, Антон Чехов и Владимир Короленко – и на их глазах Бутомский аккуратнейшим образом выпорол Сыромятникова, Петю и Геныча, причем в процессе порки Сыромятников орал, Геныч звал на помощь Глеба Успенского, а Петя продолжал разливать всем по пять сантиметров.

Потом Бутомский устал махать лозой, пошел на веранду, лег и тут же уснул. Ему приснилось, что он в лежит в какой-то покореженной квартире, на полу, возле горки плинтуса, в непонятно каком году, с гудящей головой, а над ним склонился сивый от пьянства мужик, помятый и непоротый.

– Э, командир, – сказал Сыромятников. – Живой?

– Да, – не слишком уверенно ответил Бутомский.

– Мы тут немного отдыхаем, – пояснил Сыромятников, не переставая сниться. – Но ты, главное, не бздо, хозяин. все будет путем.

– Что вы скажете на это, господа? – поинтересовался Толстой и отхлебнул из чашки с вензелем.

– Насчет чего? – уточнил Короленко.

– Насчет розог.

– Что тут говорить, Лев Николаевич, – пожал плечами Короленко и отломил кусочек печенья. – Дикость! Азиатчина.

– Позор, конечно, – заметил Чехов. – Но, знаете – я бы тоже их выпорол. А вы?

– Я бы вообще убил, – сказал Толстой.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.