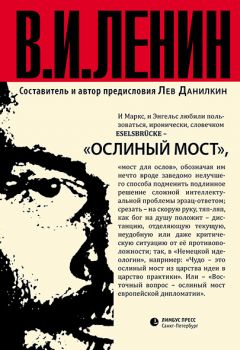

Текст книги "Ослиный мост (сборник)"

Автор книги: Владимир Ленин

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 1 (всего у книги 35 страниц)

Владимир Ленин (Ульянов)

Ослиный мост (сборник)

© ООО «Издательство К. Тублина», 2017

* * *

Ленин: Ослиный мост

И Маркс, и Энгельс любили пользоваться, иронически, словечком Eselsbrücke – «ослиный мост», «мост для ослов», обозначая им нечто вроде заведомо нелучшего способа подменить подлинное решение сложной интеллектуальной проблемы эрзац-ответом; срезать – на скорую руку, тяп-ляп, как бог на душу положит – дистанцию, отделяющую текущую, неудобную или даже критическую ситуацию от ее противоположности; так, в «Немецкой идеологии», например: «Чудо – это ослиный мост из царства идеи в царство практики». Или – «Восточный вопрос – ослиный мост европейской дипломатии».

В русском языке это выражение не прижилось, комментаторы собрания сочинений вынуждены объяснять, что это «нечто вроде шпаргалки, пособие для тупых или ленивых школьников»; и, да, на ослиные мосты склонны полагаться профаны, малосведущие, ленивые, шибко занятые или туповатые люди – но необязательно; в каком-то смысле революции – в которых есть нечто общее с хаотическим бегом непарнокопытных животных по узкому проходцу, вспомним эйзенштейновскую сцену у решетки Зимнего дворца – тоже в своем роде Eselsbrücken; поменяйте в формуле из «Немецкой идеологии» слово «чудо» на слово «революция» – получится вполне сносное определение.

Мало кто сомневается в том, что освоение ленинского текстового наследия позволит получить ключ к множеству запутанных проблем истории, современности и будущего. Наследие это, однако ж, уже одним своим видом посылает нам вибрации, которые не назовешь позитивными: унылый синий 55-томник выглядит если и не как воплощение «дурной бесконечности», то как безбрежный океан, одолеть который в ходе разовой любительской экспедиции будет ой как непросто.

И действительно, попытка взять Ленина за жабры («Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе» – Горький), что называется, на арапа – «у меня свежий взгляд, я свободен от идеологической зашоренности, сяду-ка я прочту его и всё пойму» – обычно не приводит к каким-то значительным успехам. Уже беглое пролистывание пары-тройки томов подтверждает худшие опасения: монохромная, редко позволяющая за себя зацепиться, не способная радовать глаз сырая словесная масса, руда, из которой не так-то просто извлечь не то что сияющие истины, но хотя бы ответы на какие-то простые вопросы: почему произошла революция, почему советский проект всё же захлебнулся, есть ли прямая связь между ленинизмом и авторитаризмом. В лучшем случае «в первом чтении» вам становятся понятны некоторые техники, касающиеся искусства захвата и удержания ключевых точек инфраструктуры в ходе организации вооруженного восстания; способы троллить политических оппонентов; курьезные нюансы внутрипартийной борьбы; но ощущение, что вы «поняли Ленина», так и не появляется.

И раз мы – как, собственно, ослы, которые, по каким-то своим причинам, неохотно идут должным путем, когда он пролегает через воду, – не можем наладить прямого контакта с океаном ленинской мудрости, не выстроить ли и нам что-то вроде такого вот паллиативного моста?

Первое, что приходит в голову даже искренне заинтересованным в «расшифровке Ленина» криптографам, – вооружиться маникюрными ножницами и настричь коротких, на пару строк, «понятных любому читателю» цитаток, и сфабриковать из них бодрый «ридерз дайджест», Ленин-briefy. «Все театры советую положить в гроб». «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». «Насилие необходимо и полезно». Коротко и по делу; чего ж тут непонятного?

Реализованная, идея гальванизировать Ленина, представив его генератором афоризмов-мемов, приводит к возникновению обратного эффекта: ничего не проясняется, но, наоборот, еще больше запутывается; «адаптированные» цитаты часто противоречат друг другу, и гениальность их тоже, мягко говоря, неочевидна. Смысловые и лингвистические курьезы обнаруживаются в изобилии – но только вот комичный эффект есть, а контакта с клиентом – нет; и даже проникнуться по этим огрызкам «духом революции» – или «научиться смотреть на всё с классовой точки зрения» – или «почерпнуть коммунистические идеи непосредственно из первоисточника» – особо не получается. «Эклектичное нанизывание оттеночков на оттеночки» (как сказал бы Н. Бухарин) и близко не дает цельного образа Ленина. Вот ведь… противоречивая фигура, только и остается почесать в затылке.

Один из уроков, который могут извлечь из Ленина даже торопыги и шапкозакидатели, заключается в том, что цельное часто только кажется цельным, а на самом деле состоит из враждующих фракций и внутренне противоречиво. В экономически «девственной» крестьянской общине обнаруживается капитализм, в демократии – рабство, в буржуазной культуре – элементы, полезные для пролетарской диктатуры, в «я свободен» – совершенно разные «от кого» и «от чего» и так далее. Это применимо и к корпусу ленинских текстов; при внимательном прочтении Ленин не цельнолитой, не единый, но – феноменально разный. Есть Ленин «бешеный»: не просто излагающий свои соображения в форме критики того или иного игрока политического поля, но – берсерк, который отгрызает голову у Каутского или рычит на романы Винниченко, и не просто рычит, а у него ещё и синие клочья пены с клыков свисают. Ленин, чей излюбленный метод полемики – руби налево и направо, hatchet job: грубая вербальная атака, цель которой – любыми средствами, через ернические шпильки или прямые оскорбления, через «недружественный пересказ» и притянутые за уши литературные аналогии, опорочить репутацию оппонента, продемонстрировать, что тот – часто по глупости, которая хуже злого умысла – лишь выдает себя за революционера, а на самом деле стоит на точке зрения буржуазии – и поэтому оказывается хуже «обычного» реакционера – реакционером махровым, лютым, требующим немедленного штурма и ликвидации. Есть Ленин почти застенчивый, кроткий, «голубиный» – тот, что рассказывает о своем неудачном опыте договориться с кумиром юности, Плехановым в пренатальный период «Искры»; или в моменты контакта с материей, которая обескураживает его – например, когда обнаруживает в сатирическом рассказе антисоветчика и литературного белогвардцейца Аверченко, что изображен женщиной, madame, женой Троцкого; когда откровенничает с И. Ф. Арманд, смущаясь, видимо, от необходимости произносить нечто очень личное, переключается на английскую клавиатуру – и в «приватный режим»: «Never, never have I written that I esteem only three women. Never!!» Есть Ленин, искрящий титановыми пластинами от скорости, на которой он трется о статичную или двигающуюся много медленнее него историческую поверхность: Ленин в начале Мировой войны, Ленин в момент «Апрельских тезисов», тот Ленин, за которого финалы брошюр дописывает сама история – ей буквально приходится вступить в резонанс с его текстами (как в «Ренегате Каутском» – и вот это по-настоящему триумфальные моменты ленинского научного метода: когда все вокруг лишь комментируют новости, а для него новости лишь с запозданием подтверждают конструкцию, которую он уже выстроил в голове и записал). Есть Ленин тёмный, непроницаемый, резкий, грубый, на грани вульгарности («Блягер! Дура! Бим бом уф!») – в его не предназначенных для печати заметках на полях или для себя, в конспектах. Есть Ленин отчаянно фальшивящий, неискренний – в некоторых письмах Горькому, разговаривающий с фома-опискинскими интонациями, балансируя между заискиванием перед важным спонсором и демагогическим хамством марксистского гуру.

В этом смысле, да, теоретически возможен такой ассамбляж ленинских текстов, по которому просматривается диапазон литературных возможностей Ленина-писателя, политика и частного человека; позволяющий почувствовать тот самый русский, которым разговаривал Ленин. Русский, в котором, между прочим, 37 000 слов – в полтора раза больше, чем у Пушкина. И, на самом деле, когда в графе «Профессия» в анкетах Ленин проставлял «литератор», он не выдавал желаемое за действительное. Тексты, которые написаны им тщательно, не на – буквально – коленке, показывают, что он не был обделен ни языковым слухом, ни собственно писательским талантом составлять слова; он чувствовал музыку языка. Пусть он не так густо, как Плеханов и Троцкий, сыплет парадоксами и афоризмами, но зато умеет зрелищно разворачивать мысль на известных исторических и повседневных примерах, умеет задавать гневные риторические вопросы, умеет зло шутить, умеет изобретать себе базовые метафоры – из которых выдувать затем крупные стеклянные формы, умеет глубоко и остроумно анализировать литературные тексты, умеет рассказывать истории от «я», умеет нападать, как учитель фехтования, и защищаться, как сенсей айкидо; быть «мудрым аки змий и кротким аки голубь», выражаясь его собственными – ну, до известной степени – словами.

Другое дело, что механическое накапливание образцов «разного» Ленина – а вот он может быть такой, а ещё такой, и сякой – едва ли гарантирует охотнику за курьезами привилегию «понять Ленина». Голых текстов для этого, пожалуй, мало: чтобы ответить на вопрос «что такое Ленин?», надо понять не сами слова, а те закономерности, в силу действия которых автор перетекает из одной формы в другую, обретает новые качества; увидеть, как из этих животворных противоречий формируется линия идеологического силуэта Ленина. Тогда, и только тогда, понимаешь, что занимающие значительную часть собрания полемические сочинения – когда Ленин репьем, банным листом и бульдогом цепляется к оппоненту и мучает его – написаны не ради механического удовольствия ловить своих противников на как можно большем количестве несообразностей – но, наоборот, чтобы показать, что те не видят противоречия, упускают различия, не понимают, что конфликт между разными частями мнимо целого неизбежен, и раз так – не улавливают сути событий.

По сути, «Ленин» – не набор текстов, но система: сложная, внутренне противоречивая, постоянно осциллирующая при взаимодействии с экстралингвистической реальностью. Эту систему легко описать как враждебную к человеку, не приспособленную для жизни «современного читателя» среду. Однако у системы есть и своя экология: изюм, выковырянный из булки, оказывается несъедобен. Набор ленинских greatest hits непременно превращается в политический аттракцион, естественный финал которого – уничтожение Ленина как актуальной фигуры: каждая вырванная из контекста цитата, накладываясь на другие известные или кажущиеся известными исторические факты, оборачивается уликой и оружием против Ленина. Даже и так, легко «вырубить», испортить и тем более «уничтожить» Ленина посредством превращения его в набор мемов, не удается; близок локоть, да не укусишь; и даже если вы сфокусируете всё свое внимание на записках в жанре «расстрелять-побольше-попов», то «Ленин» как система от этого заведомо нецелевого использования не рухнет – потому что рядом обнаружатся еще десяток записок с сообщениями о необходимости «беречь чувства верующих», «уважать священнослужителей» и «невозможности превращать церковь в клуб» и т. д. Эта система устойчива, она может выдерживать сильные стрессы, обладает «анти-хрупкостью», с годами хуже не стала – и, видимо, не станет; она как некоторые советские вещи – которые оказались настолько же добротными в смысле функциональности, насколько неуклюжими по дизайну.

По настриженным цитаткам вы никогда не почувствуете то, что Троцкий называл «физической силой интеллекта Ленина»; не поймете, почему сразу после смерти товарищи и коллеги Ленина, неглупые и много чего повидавшие в жизни люди, заказали эксцентрично выглядящие исследования его мозга – в надежде узнать, за счет чего мысли, которые этот мозг транслировал во внешний мир, могли каменные жернова проворачивать; где источник этой динамики.

Тексты так же мало могут ответить на этот вопрос, как заспиртованный мозг Ленина – но у их читателя есть шанс научиться различать в монотонной и монохромной массе нюансы – и видеть не склизкого политикана – сегодня он говорит одно, завтра другое, – а живой интеллект, успешно, здесь и сейчас, на практике, преобразующий мир из деградирующего и остывающего в молодой и стремительно расширяющийся. Именно в этот момент и появляется «Ленин», именно тут тексты Ленина начинают по-настоящему «светиться» – и вы получаете, хотя бы метонимически, через словесный рисунок, некоторое представление и о его политическом стиле. Стиле, главная черта которого – непредсказуемость, но не в том же смысле, в каком употребляют это слово, когда говорят о Трампе, – а непредсказуемость для профанов, непредсказуемость решений мудреца, чей диалектический анализ ситуации, развертывание мысли, архитектурное решение смысловой конструкции – недоступны для «обычных» умов и вот ровно поэтому – непредсказуемы. Это невероятно впечатляет.

Вообразите, что вы бредете по уходящему в водяную даль мосту – ну да, ослиному, что ж с того. В немецком это слово, кстати, возникло как калька с латинского «pons asinorum»; так у нас образуется мост к слову «понтифик»: буквально – мостостроитель: жрец, задача которого – как раз выстраивать связи, мосты – между Верхним и Нижним миром, богами и людьми, прошлым и будущим. В этом смысле Ленин, несомненно, был настоящим великим понтификом.

То, что вы наблюдаете во время прогулки по этому мосту (одно из достоинств которого, кстати, – возможность ощущать по отношению к Ленину то, что, опять же, Троцкий называл «пафосом дистанции»), – по ходу претерпевает изменения. Сначала вам, скорее всего, скучно, и единственное, что вы видите – это колыхание в волнах какого-то бесформенного, что ли, мусора, детрита истории; однако приблизившись и притеревшись взглядом к горизонту, вы вдруг осознаете, что там движется нечто живое; огромное «оно», которое играет в какую-то поразительную игру – всплывает и погружается, кружится и покоится: настоящий синий кит, чья грация исполина не имеет вообще никакого подобия.

Грандиозное зрелище.

Лев Данилкин

Как чуть не потухла «Искра»?[1]1

Некоторые тексты сокращены – исключительно потому, что для «Избранного» был отведен всего один том, куда заведомо невозможно было вместить все собрание сочинений; чем-то неизбежно пришлось пожертвовать. Выпущенные – пусть это останется на совести составителя – фрагменты обозначены знаком ‹…›. Тексты Ленина печатаются в «голом» виде – без примечаний, комментариев, ссылок и даже переводов иностранных слов и целых фраз; такими – без появившихся в посмертных собраниях сочинений знаков академичности – их видели те, для кого они были изначально написаны. В худшем случае читатель легко может найти в Интернете нужный фрагмент с комментариями и примечаниями; в лучшем – ленинский текст будет выглядеть «живым», очищенным и от ржавчины, и от ракушек, и от благородной патины. Возможно, кое-где – особенно в нескольких личных письмах Арманд – где Ленин перескакивает с языка на язык, не дописывает или сокращает некоторые слова – такого рода тексты могут производить впечатление почти иероглифических; ну так зато это сугубо ленинские иероглифы, им самим начертанные – и уже оттого красивые той красотой подлинника, которой не нужна никакая оправа. Ленинские курсивы и кавычки сохраняются. (Л. Данилкин.)

[Закрыть]

Приехал я сначала в Цюрих, приехал один и не видевшись раньше с Арсеньевым (Потресовым). В Цюрихе П. Б. встретил меня с распростертыми объятиями, и я провел 2 дня в очень задушевной беседе. Беседа была как между давно не видавшимися друзьями: обо всем и о многом прочем, без порядка, совершенно не делового характера. По деловым вопросам П. Б. вообще мало что mitsprechen kann; заметно было, что он тянет сторону Г. В., заметно по тому, как он настаивал на устройстве типографии для журнала в Женеве. Вообще же П. Б. очень «льстил» (извиняюсь за выражение), говорил, что для них все связано с нашим предприятием, что это для них возрождение, что «мы» теперь получим возможность и против крайностей Г. В. спорить – это последнее я особенно заметил, да и вся последующая «гистория» показала, что это особенно замечательные слова были.

Приезжаю в Женеву. Арсеньев предупреждает, что надо быть очень осторожным с Г. В., который страшно возбужден расколом и подозрителен. Беседы с этим последним действительно сразу показали, что он действительно подозрителен, мнителен и rechthaberisch до nec plus ultra. Я старался соблюдать осторожность, обходя «больные» пункты, но это постоянное держание себя настороже не могло, конечно, не отражаться крайне тяжело на настроении. От времени до времени бывали и маленькие «трения» в виде пылких реплик Г. В. на всякое замечаньице, способное хоть немного охладить или утишить разожженные (расколом) страсти. Были «трения» и по вопросам тактики журнала: Г. В. проявлял всегда абсолютную нетерпимость, неспособность и нежелание вникать в чужие аргументы и притом неискренность, именно неискренность.

‹…›

Я остановился, в своем описании того, как чуть было не потухла «Искра», на нашем возвращении домой вечером в воскресенье 26 августа нового стиля. Как только мы остались одни, сойдя с парохода, мы прямо-таки разразились потоком выражений негодования. Нас точно прорвало, тяжелая атмосфера разразилась грозой. Мы ходили до позднего вечера из конца в конец нашей деревеньки, ночь была довольно темная, кругом ходили грозы и блистали молнии. Мы ходили и возмущались! Помнится, начал Арсеньев заявлением, что личные отношения к Плеханову он считает теперь раз навсегда прерванными и никогда не возобновит их: деловые отношения останутся, – лично я с ним fertig. Его обращение оскорбительно – до такой степени, что заставляет нас подозревать его в очень «нечистых» мыслях по отношению к нам (т. е., что он мысленно приравнивает нас к Streber’ам). Он нас третирует и т. д. Я поддерживал всецело эти обвинения. Мою «влюбленность» в Плеханова тоже как рукой сняло, и мне было обидно и горько до невероятной степени. Никогда, никогда в моей жизни я не относился ни к одному человеку с таким искренним уважением и почтением, vénération, ни перед кем я не держал себя с таким «смирением» – и никогда не испытывал такого грубого «пинка». А на деле вышло именно так, что мы получили пинок: нас припугнули, как детей, припугнули тем, что взрослые нас покинут и оставят одних, и, когда мы струсили (какой позор!), нас с невероятной бесцеремонностью отодвинули. Мы сознали теперь совершенно ясно, что утреннее заявление Плеханова об отказе его от соредакторства было простой ловушкой, рассчитанным шахматным ходом, западней для наивных «пижонов»: это не могло подлежать никакому сомнению, ибо если бы Плеханов искренне боялся соредакторства, боялся затормозить дело, боялся породить лишние трения между нами, – он бы никоим образом не мог, минуту спустя, обнаружить (и грубо обнаружить), что его соредакторство совершенно равносильно его единоредакторству. Ну, а раз человек, с которым мы хотим вести близкое общее дело, становясь в интимнейшие с ним отношения, раз такой человек пускает в ход по отношению к товарищам шахматный ход, – тут уже нечего сомневаться в том, что это человек нехороший, именно нехороший, что в нем сильны мотивы личного, мелкого самолюбия и тщеславия, что он – человек неискренний. Это открытие – это было для нас настоящим открытием! – поразило нас как громом потому, что мы оба были до этого момента влюблены в Плеханова и, как любимому человеку, прощали ему все, закрывали глаза на все недостатки, уверяли себя всеми силами, что этих недостатков нет, что это – мелочи, что обращают внимание на эти мелочи только люди, недостаточно ценящие принципы. И вот, нам самим пришлось наглядно убедиться, что эти «мелочные» недостатки способны отталкивать самых преданных друзей, что никакое убеждение в теоретической правоте неспособно заставить забыть его отталкивающие качества. Возмущение наше было бесконечно велико: идеал был разбит, и мы с наслаждением попирали его ногами, как свергнутый кумир: самым резким обвинениям не было конца. Так нельзя! решили мы. Мы не хотим и не будем, не можем работать вместе при таких условиях. Прощай, журнал! Мы бросаем все и едем в Россию, а там наладим дело заново, и ограничимся газетой. Быть пешками в руках этого человека мы не хотим; товарищеских отношений он не допускает, не понимает. Брать на себя редакторство мы не решаемся, да притом это было бы теперь просто противно, это выходило бы именно так, как будто бы мы гнались только за редакторскими местечками, как будто бы мы были Streber’ами, карьеристами, как будто бы и в нас говорило такое же тщеславие, только калибром пониже… Трудно описать с достаточной точностью наше состояние в этот вечер: такое это было сложное, тяжелое, мутное состояние духа! Это была настоящая драма, целый разрыв с тем, с чем носился, как с любимым детищем, долгие годы, с чем неразрывно связывал всю свою жизненную работу. И все оттого, что мы были раньше влюблены в Плеханова: не будь этой влюбленности, относись мы к нему хладнокровнее, ровнее, смотри мы на него немного более со стороны, – мы иначе бы повели себя с ним и не испытали бы такого, в буквальном смысле слова, краха, такой «нравственной бани», по совершенно верному выражению Арсеньева. Это был самый резкий жизненный урок, обидно-резкий, обидно-грубый. Младшие товарищи «ухаживали» за старшим из громадной любви к нему, – а он вдруг вносит в эту любовь атмосферу интриги и заставляет их почувствовать себя не младшими братьями, а дурачками, которых водят за нос, пешками, которые можно двигать по произволу, а то так даже и не умелыми Streber’ами, которых надо посильнее припугнуть и придавить. И влюбленная юность получает от предмета своей любви горькое наставление: надо ко всем людям относиться «без сентиментальности», надо держать камень за пазухой. Бесконечное количество таких горьких слов говорили мы в тот вечер. Внезапность краха вызывала, естественно, немало и преувеличений, но в основе своей эти горькие слова были верны. Ослеп ленные своей влюбленностью, мы держали себя в сущности как рабы, а быть рабом – недостойная вещь, и обида этого сознания во сто крат увеличивалась еще тем, что нам открыл глаза «он» самолично на нашей шкуре…

Мы пошли, наконец, по своим комнатам спать с твердым решением завтра же высказать Плеханову наше возмущение, отказаться от журнала и уехать, оставив одну газету, а журнальный материал издавать брошюрами: дело от этого не пострадает, мол, а мы избавимся от ближайших отношений к «этому человеку».

На другой день просыпаюсь раньше обыкновенного: меня будят шаги по лестнице и голос П. Б., который стучится в комнату Арсеньева. Я слышу, как Арсеньев откликается, отворяет дверь – слышу это и думаю про себя: хватит ли духу у Арсеньева сказать все сразу? а лучше сразу сказать, необходимо сразу, не тянуть дела. Умывшись и одевшись, вхожу к Арсеньеву, который умывается. Аксельрод сидит на кресле с несколько натянутым лицом. «Вот, NN, – обращается ко мне Арсеньев, – я сказал П. Б. о нашем решении ехать в Россию, о нашем убеждении, что так вести дело нельзя». Я вполне присоединяюсь, конечно, и поддерживаю Арсеньева. Аксельроду мы, не стесняясь, рассказываем все, настолько не стесняясь, что Арсеньев даже говорит, что мы подозреваем, что Плеханов считает нас Streber’ами. Аксельрод вообще полусочувствует нам, горько качая головой и являя вид до последней степени расстроенный, растерянный, смущенный, но тут энергично протестует и кричит, что это-то уж неправда, что у Плеханова есть разные недостатки, но этого-то нет, что тут уже не он несправедлив к нам, а мы – к нему, что до сих пор он готов был сказать Плеханову: «видишь, что ты наделал – расхлебывай сам, я умываю руки», а теперь он не решается, ибо видит и у нас несправедливое отношение. Его уверения, конечно, произвели на нас мало впечатления, и бедный П. Б. имел совсем жалкий вид, убеждаясь, что наше решение – твердо.

Мы вышли вместе и пошли предупреждать В. И. Надо было ждать, что она примет известие о «разрыве» (ведь дело принимало именно вид разрыва) особенно тяжело. Я боюсь даже – говорил накануне Арсеньев – совершенно серьезно боюсь, что она покончит с собой…

Никогда не забуду я того настроения духа, с которым выходили мы втроем: «мы точно за покойником идем», сказал я про себя. И действительно, мы шли, как за покойником, молча, опуская глаза, подавленные до последней степени нелепостью, дикостью, бессмысленностью утраты. Точно проклятье какое-то! Все налаживалось к лучшему – налаживалось после таких долгих невзгод и неудач, – и вдруг налетел вихрь – и конец, и все опять рушится. Просто как-то не верилось самому себе [точь-в-точь как не веришь самому себе, когда находишься под свежим впечатлением смерти близкого человека] – неужели это я, ярый поклонник Плеханова, говорю о нем теперь с такой злобой и иду, с сжатыми губами и с чертовским холодом на душе, говорить ему холодные и резкие вещи, объявлять ему почти что о «разрыве отношений»? Неужели это не дурной сон, а действительность?

Это впечатление не проходило и во время разговора с В. И. Она не проявляла особенно резко возбуждения, но видно было, что угнетена была страшно, и упрашивала, молила почти что, нельзя ли нам все же отказаться от нашего решения, нельзя ли попробовать, может быть, на деле не так страшно, за работой наладятся отношения, за работой не так видны будут отталкивающие черты его характера… Это было до последней степени тяжело – слушать эти искренние просьбы человека, слабого пред Плехановым, но человека безусловно искреннего и страстно преданного делу, человека, с «героизмом раба» (выражение Арсеньева) несущего ярмо плехановщины. До такой степени тяжело было, что ей-богу временами мне казалось, что я расплачусь… Когда идешь за покойником, – расплакаться всего легче именно в том случае, если начинают говорить слова сожаления, отчаяния…

Ушли мы от П. Б. и В. И. Ушли, пообедали, отправили в Германию письма, что мы туда едем, чтобы машину приостановили, даже телеграмму об этом отправили (еще до разговора с Плехановым!!), и ни у одного из нас не шевельнулось сомнение в нужности того, что мы делали.

После обеда идем опять в назначенный час к П. Б. и В. П., у коих уже должен был быть Плеханов. Подходим, они все трое выходят. Здороваемся молча – впрочем Плеханов старается вести сторонний разговор (мы просили П. Б. и В. И. предупредить его, так что он уже все знает) – возвращаемся в комнату и садимся. Арсеньев начинает говорить – сдержанно, сухо и кратко, что мы отчаялись в возможности вести дело при таких отношениях, какие определились вчера, что решили уехать в Россию посоветоваться с тамошними товарищами, ибо на себя уже не берем решения, что от журнала приходится пока отказаться. Плеханов очень спокоен, сдержан, очевидно, вполне и безусловно владеет собой, ни следа нервности Павла Борисовича или Веры Ивановны [бывал и не в таких передрягах! думаем мы со злостью, глядя на него!]. Он допрашивает, в чем же собственно дело. «Мы находимся в атмосфере ультиматумов», – говорит Арсеньев и развивает несколько эту мысль. «Что же вы боялись, что ли, что я после первого номера стачку вам устрою перед вторым?» – спрашивает Плеханов, наседая на нас. Он думал, что мы этого не решимся сказать. Но я тоже холодно и спокойно отвечаю: «отличается ли это от того, что сказал А. Н.? Ведь он это самое и сказал». Плеханова, видимо, немного коробит. Он не ожидал такого тона, такой сухости и прямоты обвинений. – «Ну, решили ехать, так что ж тут толковать, – говорит он, – мне тут нечего сказать, мое положение очень странное: у вас все впечатления да впечатления, больше ничего: получились у вас такие впечатления, что я дурной человек. Ну, что же я могу с этим поделать?» – Наша вина может быть в том, – говорю я, желая отвести беседу от этой «невозможной» темы, – что мы чересчур размахнулись, не разведав брода. – «Нет, уж если говорить откровенно, – отвечает Плеханов, – ваша вина в том, что вы (может быть в этом сказалась и нервность Арсеньева) придали чрезмерное значение таким впечатлениям, которым придавать значение вовсе не следовало». Мы молчим и затем говорим, что вот-де брошюрами можно пока ограничиться. Плеханов сердится: «я о брошюрах не думал и не думаю. На меня не рассчитывайте. Если вы уезжаете, то я ведь сидеть сложа руки не стану и могу вступить до вашего возвращения в иное предприятие».

Ничто так не уронило Плеханова в моих глазах, как это его заявление, когда я вспоминал его потом и обдумывал его всесторонне. Это была такая грубая угроза, так плохо рассчитанное запугиванье, что оно могло только «доконать» Плеханова, обнаружив его «политику» по отношению к нам: достаточно-де будет их хорошенько припугнуть…

Но на угрозу мы не обратили ни малейшего внимания. Я только сжал молча губы: хорошо, мол, ты так – ну à la guerre comme à la guerre, но дурак же ты, если не видишь, что мы теперь уже не те, что мы за одну ночь совсем переродились.

И вот, увидав, что угроза не действует, Плеханов пробует другой маневр. Как же не назвать в самом деле маневром, когда он ста л через несколько минут, тут же, говорить о том, что разрыв с нами равносилен для него полному отказу от политической деятельности, что он отказывается от нее и уйдет в научную, чисто научную литературу, ибо если-де он уж с нами не может работать, то, значит, ни с кем не может… Не действует запугивание, так, может быть, поможет лесть!.. Но после запугивания это могло произвести только отталкивающее впечатление… Разговор был короткий, дело не клеилось; Плеханов перевел, видя это, беседу на жестокость русских в Китае, но говорил почти что он один, и мы вскоре разошлись.

Беседа с П. Б. и В. И., после ухода Плеханова, не представляла уже из себя ничего интересного и существенного: П. Б. извивался, стараясь доказать нам, что Плеханов тоже убит, что теперь на нашей душе грех будет, если мы так уедем, и пр. и пр. В. И. в интимной беседе с Арсеньевым признавалась, что «Жорж» всегда был такой, призналась в своем «героизме раба», призналась, что «это для него урок будет», если мы уедем.

Остаток вечера провели пусто, тяжело.

‹…›

В тот же день вечером я уехал, не видавшись больше ни с кем из группы «Освобождение труда». Мы решили не говорить о происшедшем никому, кроме самых близких лиц, – решили соблюсти аппарансы, – не дать торжествовать противникам. По внешности – как будто бы ничего не произошло, вся машина должна продолжать идти, как и шла, – только внутри порвалась какая-то струна, и вместо прекрасных личных отношений наступили деловые, сухие, с постоянным расчетом: по формуле si vis pacem, para bellum.

‹…›

По мере того, как мы отходили подальше от происшедшей истории, мы стали относиться к ней спокойнее и приходить к убеждению, что дело бросать совсем не резон, что бояться нам взяться за редакторство (сборника) пока нечего, а взяться необходимо именно нам, ибо иначе нет абсолютно никакой возможности заставить правильно работать машину и не дать делу погибнуть от дезорганизаторских «качеств» Плеханова.

По приезде в N, 4 или 5 сентября, мы уже выработали проект формальных отношений между нами (я начал писать этот проект еще дорогой, в вагоне ж. д.), и проект этот делал нас – редакторами, их – сотрудниками с правом голоса по всем редакционным вопросам. Этот проект и решено было обсудить совместно с Егором (Мартовым), а затем преподнести им.

Искра начала подавать надежду опять разгореться.

Написано в начале сентября (н. ст.) 1900 г.

Правообладателям!

Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.