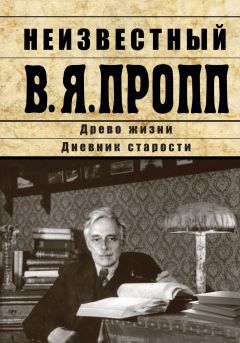

Текст книги "Неизвестный В.Я. Пропп. Древо жизни. Дневник старости"

Автор книги: Владимир Пропп

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

Олечка бросилась на лежанку и хохотала до слез.

* * *

Федя улавливал на себе озабоченные, внимательные взгляды Глеба.

– Милый, с тобой неладное.

Но Федя знал, что с ним не только неладное, а именно ладное и нужное, единственное, что может ему дать счастье на земле, единственное, с чем вообще можно жить. А без этого – жить нельзя.

И Федя не понимал, как живут все эти Олечки и Наточки, и его отец, и как вообще еще ходят трамваи, и вообще все, – как прежде, как будто ничего нет и не было. По-прежнему «Травиата» и «Пиковая дама», и кареты, и в университете все те же задненебные и еще какие-то звуки (что все потом придется сдавать на экзамене), и лекции Платонова[111]111

См. примеч. 51.

[Закрыть], Зелинского[112]112

Зелинский Фаддей Францевич (1859–1944) – филолог-классик, профессор Петербургского и Варшавского университетов.

[Закрыть], Введенского[113]113

Введенский Александр Иванович (1856–1925) – философ, психолог, неокантианец, профессор Петербургского университета с 1890 г.

[Закрыть] и других знаменитых профессоров.

Но он, Федя, открыл, как можно все же жить.

Очень просто: нужно как можно меньше угождать себе и как можно больше – другим. Федя перестал есть печенья и конфеты, и варенья, которые всегда бывали в дежурной, приносимые Анной Михайловной. Ему не хотелось, он не мог есть этого. Только чтобы не казаться смешным и когда он бывал голоден, он ел печенья. Дома он объявил, что он теперь вегетарианец.

Он вставал рано, тщательно и долго умывался, ел хлеб и пил кофе без молока и отправлялся в лазарет. В лазарете он старался делать как можно больше и говорить как можно меньше. Он старался не делать никаких лишних движений, потому что это – суета.

Федя теперь еще ближе стал присматриваться к солдатам, еще чаще писал им письма, читал им и вообще всегда старался бывать с ними и помогать им.

Среди солдат был один, который резко отличался от других.

Ему было уже за сорок лет. Он был из Олонецкой губернии. Густые белокурые усы мрачно нависали на губы, и над глазами нависали почти такие же густые брови.

От этого он издали казался сердитым. Но у него были голубые, хотя маленькие глаза, которые смотрели спокойно и тихо. Ивашев – так звали этого солдата – был самый незаметный, самый бесцветный солдат в палате. Он сам никогда ничего не говорил, а только отвечал, когда его спрашивали, и отвечал не сразу, а как бы подумав. Он говорил на «о» таким голосом, каким говорят скромные, необразованные дьячки.

В первый раз Федя заметил его на ночном дежурстве. Он встал с рассветом и в одном халате вышел на холодную лестницу, где висела огромная, неуклюжая и безобразная икона. Там он становился на колени, клал земные поклоны, крестился и долго молился. Потом он стал убирать свою койку, потом стал выносить из-под кроватей плевательницы, мыть их и ставить обратно.

Федя стал за ним наблюдать и увидел, что Ивашев помогает всем своим товарищам. Он был ранен легко. Одним он помогал переворачиваться, другим давал пить, третьих кормил с ложки. Солдаты его не любили. Они смеялись над его молитвами, но когда надо было помочь, звали не сиделок, не Федю, не сестер, а звали Ивашева, особенно когда надо было помочь оправиться или вынести вонючий горшок.

Федя пробовал поговорить с ним, но вызвать его на разговоры было невозможно.

Однажды, когда Федя вышел из перевязочной, он увидел, что Ивашев лежит, а на койке сидит Ксения и о чем-то с ним разговаривает.

Оба они – серьезные, спокойные и говорят как старые знакомые.

Федя только на секунду остановился и посмотрел на Ксению. Оба одновременно кивнули друг другу головой так, как кланяются далеким знакомым: официально, безразлично.

Но теперь Федя успел лучше разглядеть ее лицо. Это было лицо девочки, да, очень милой, чистой девочки, но было и другое: это было лицо монашенки.

Может быть, это происходило оттого, что лицо было закрыто косынкой так туго, как только возможно, но, может быть, это происходило еще оттого, что лицо, с его широким носом, с голубыми, бездонными глазами было страшно строго и неумолимо.

О чем она могла говорить с Ивашевым? И как она могла его сразу заметить? Ведь она никогда не бывала в бараке, Федя видел ее только в первый раз после операции, и вот она уже заметила его и успела поговорить с ним, чего Федя не мог сделать в четыре недели.

Любопытство к этой загадочной девушке разрасталось. Ему хотелось непременно узнать, кто она, какая она и что она думает.

Федя стал выжидать, не придет ли она опять к Ивашеву. Но она не приходила.

Раз только, когда Федя читал солдатам «Тараса Бульбу», и все больные с восторгом следили за каждым словом этого рассказа, он увидел, что она сидит на койке Ивашева и слушает.

Федя кончил главу и сказал, что он кончит завтра.

Все смеялись, и даже сам Федя был увлечен повестью. Но на ее лице не было никакого волнения.

– Что это вы им читаете?

– А вы разве не узнали?

Федя подумал: «А она недалекая, если даже “Тараса Бульбу” не узнает».

– «Тараса Бульбу» читаю. И знаете, что они говорят? Они говорят: «Здорово написано». Вот чутье-то у этих людей. Не говорят «интересно», а говорят «хорошо написано».

– А вы бы им лучше вот это почитали.

На столике около койки Ивашева лежало Евангелие. Она показала на эту книгу.

– Это?

Федя не знал, что ответить.

– Да, это.

Она тихо поднялась и ушла. Феде показалось, что она ходит не касаясь пола.

* * *

Федя стал выслеживать Ксению.

Ходить в седьмой барак он стеснялся. Но из окна дежурной он мог видеть, как она выводит раненых на прогулку.

Как школьники, они выстраивались попарно и медленно, на костылях, прихрамывая, с повязанными руками и щеками, покорно шли по улицам, сопровождаемые сестрой.

Она шла в последней паре, в коротенькой зимней кофточке, с большой косынкой.

Раза два, переходя через двор, он видел ее куда-то спешащей. И опять они кланялись друг другу холодным, чопорным поклоном головы, без малейшей улыбки.

Кто она?

* * *

Федя стал читать Евангелие. Он знал, что эта книга переворачивает самых великих и сильных людей. По примеру Уайльда[114]114

Уайльд Оскар (1854–1900) – английский писатель.

[Закрыть] он стал читать ее по-гречески.

Но читать было некогда. И было в этой книге столько непонятного, что, прочитавши главу, Федя не мог читать дальше.

И она не объясняла жизни. Почему в жизни все такие противоречия?

Вот Олечка со своим «супом». Она хохочет, когда надо плакать. И одни убивают и умирают, а другие ходят в «Фарс» и смотрят полуголых актрис.

Федя думал, что он знает солдат. Они все были его друзья. Они улыбались ему, он говорил с ними, но он знал, что они, так же как он, всегда о чем-то думают. И так же как он, они не умеют рассказать то, что думают.

И «Тарас Бульба», и письма домой и из дому, и «что сегодня к обеду?», и «пустит ли доктор гулять?», и – самое страшное – «куда выпишут, домой на поправку или в окопы?» – все это было одно, и обо всем этом говорилось со всяческими прибаутками. Но иногда Федя улавливал на их лицах – особенно когда они курили – что-то тяжелое, какую-то свинцовую, неподвижную мысль. Но стоило Феде подойти к такому солдату и сказать: «Ну что, Корнеев?», – как мысль слетала с лица и все было как всегда.

Но мысль не уходила. Она была в воздухе. И эту мысль солдаты думали по-своему, и врачи – по-своему, и Анна Михайловна по-своему, и Федя тоже по-своему. И никто не мог об этом говорить.

Раз один из раненых попросил помочь пройти ему в уборную. В уборную надо было идти мимо курительной. По немому уговору никто из персонала никогда не входил в курительную. Это было единственное место в лазарете, где раненые были совершенно одни и свободны. Они могли быть уверены, что сюда никогда никто не войдет.

Федя взял больного под руку и повел его. Дверь в курительную была открыта. Оттуда слышалась матерная ругань и повышенные голоса, и какие-то угрозы. Федя не верил своим ушам.

Проходя мимо курилки, он поневоле заглянул туда. Там были все те же солдаты: Зленко, Дмитриев, Беспалов и другие, все такие хорошие, спокойные. Кто из них ругался? Это мог быть каждый из них. Увидев Федю, они затихли.

И Федя понял, что он не знает солдат.

И это тоже было противоречие: эти бородатые дети, которых можно было водить по улицам, как школьников, и они же – в курилке, у себя.

* * *

Но самое тяжелое для Феди противоречие было то, что, ложась спать, едва закрыв глаза, он видел перед собой детский лобик и глубокие, бездонные синие глаза, которые смотрели загадочно и прямо ему в душу. И на этом же лице были губы и мягкие щеки, и все тело Феди хотело этих губ. Он бесстыдно ласкал, целовал Ксению, он звал ее, он любил ее. Губы звали, а глаза останавливали и говорили: «Я святая. Поди сперва и очистись».

И <Федя> хотел быть чище, лучше, хотел быть совершенным, каким только может быть человек.

* * *

В феврале на войну уходил Боба.

Когда объявили войну, Боба был в Италии, где совершал Fusstour[115]115

Fusstour – пешеходная прогулка (нем.).

[Закрыть] – экскурсию пешком со своими товарищами по университету.

Потом пришлось перебираться в Россию через Швецию. Доучивался он в Харькове. В Харькове его определили в 196-й полк на Урал, с Урала перебросили в Финляндию, а из Финляндии – на фронт. Боба дал телеграмму, что он будет проездом в Петербурге, но что с поезда уйти нельзя, и чтобы его встретили на вокзале.

Поезд пришел на два дня раньше, чем ожидали. Боба позвонил по телефону, что поезд – на Удельной и что через час едут дальше, просил прийти повидаться.

Никого не было дома, кроме Феди. Федя поехал.

Был теплый, туманный день. Моросил мелкий дождь со снегом. Небо было молочно-белое, неподвижное, непрозрачное, какое бывает только в Петербурге. Феде показалось, что весь город погрузился в немоту.

Жалкие дома предместий, гнилые заборы, вывески булочных с кренделями – все это хмурилось.

На станции стоял длинный-предлинный поезд из теплушек; два товарных паровоза испускали тонкие струйки пара и шипели. Солдат на платформе не было. Все солдаты были в вагонах, им не позволяли выходить.

Поезд был мертв, и платформа перед поездом была мертва.

Вдруг заиграл горнист.

Федя побежал бегом к паровозам – там был один вагон второго класса, там должны быть офицеры. Он думал, что это сигнал к отправлению.

Но ничего не изменилось, поезд не тронулся.

У вагона стояли офицеры.

Федя еще не видел Бобу в форме и не сразу узнал его. Боба стоял у самой двери вагона.

Форма была совсем новая и хорошо сидела на нем. Но видно было, что Боба – не настоящий военный, а врач, надевший военную форму.

Было что-то новое в Бобе. Он стоял как-то сгорбившись и тускло смотрел вперед.

Боба улыбнулся какой-то внутренней улыбкой и посмотрел Феде в самые глаза.

Они крепко пожали друг другу руку и поцеловались.

– Ну, как?

И не знали, что сказать друг другу.

Так они стояли оба и испытывали неловкость, оттого что нечего говорить.

Слова тянулись вяло.

Было скучно какой-то ужасной, нездешней скукой. Боба спрашивал: отчего не приехали папа, мама; нет ли писем от Нелли; что делает Федя; не призывают ли его. Федя отвечал: ждали Бобу на послезавтра, родителей не было дома; писем от Нелли давно не было; Федя работает в лазарете санитаром-добровольцем; студентов еще не призывали. И опять нечего говорить.

Господи, какая тоска! Хоть бы поезд тронулся поскорее. Вдруг опять заиграл горнист. Но никто из офицеров не пошевельнулся. Боба продолжал смотреть куда-то вдаль.

– С чего это он трубит?

– Не знаю, сигнал какой-то.

Поезд ушел через час. И целый час братья стояли друг против друга и не знали, что говорить, и с мукой ждали отправки.

Но когда стало ясно, что поезд сейчас пойдет, Федей овладел испуг: нет, нет, только не сейчас, пусть лучше потом когда-нибудь уйдет. Пусть даже никогда не уйдет. Лучше всегда, вечно так стоять и не знать, что сказать, только бы не уходил этот ужасный поезд.

Может ли это быть, что навсегда, навсегда уезжает Боба и что на войне там с ним сделают что-то такое ужасное, ужасное.

Боба подтянулся, выпрямился и вдруг выказал военную выправку, которой только что совсем не было в нем видно.

– Прощай, брат.

– Прощай.

Федя смотрел, как Боба вслед за другими офицерами легко берется за поручни и входит в узкую дверь.

Оглянется он или нет?

Боба оглянулся и кивнул Феде.

Поезд тронулся.

В. Я. Пропп. Студент Петербургского университета. 1913 г.

(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 269)

В. Я. Пропп. Санитар военного лазарета. 1914 г.

(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 272)

XVI

В тот год была самая ранняя Пасха, какая только возможна – 22 марта.

Такая Пасха бывает раз в 50 лет.

Март стоял теплый. Снег на Неве почернел. У берегов начала выступать вода. Воздух был сырой, туманный.

Оля толстенькая кончила курс сестер и была переведена в Гельсингфорс.

Ксюша тоже кончила. От Оли он узнал, что она – в Новой Деревне, в 177-м лазарете, и что она там же живет.

Вечером в Страстную субботу он сказал Глебу:

– Поедем со мной в Новую Деревню.

Они взяли извозчика и поехали.

Лазарет помещался в новом, только что выстроенном доме. Дом был высокий, шестиэтажный, и выходил окнами и балконами на Невку. Но часть дома с узкой, темной и крутой лестницей выходила окнами на загородные поля и леса. В каждом этаже этого дома было по маленькой квартирке, и на самом верху, в шестом этаже, жили сестры.

Чтобы попасть в лазарет, надо было только перейти через лестницу.

Когда Федя переезжал через Каменный мост, он увидел на берегу реки ряд ив, которые наклонились к воде и спускали тонкие красноватые прутики. На этих прутиках был какой-то неуловимый налет набухания, и Федя понял, что – весна.

С замиранием сердца он остановился у узкой двери на маленьком дворе и взглянул наверх.

– Да. Значит, теперь надо подняться на шестой этаж.

Он шел медленно, как старик, но на втором уже запыхался – сердце билось. Он решил отдохнуть и высморкаться. Но когда он поднес к носу платок, он с ужасом заметил, что платок надушен. Как это могло случиться? Студент – и вдруг надушенный платок?

Он с омерзением отбросил платок. Платок упал на нижнюю площадку. Федя стал подыматься выше.

Но на третьем этаже он раздумал. Можно ли без платка? А вдруг…

Пришлось спуститься вниз.

Федя поднимался довольно долго.

Собственно, идти ему не хотелось. Если бы можно было очутиться там невидимкой – немножко посмотреть и опять уйти…

Вот, наконец, дверь, обитая черной клеенкой. За дверью слышны голоса. Что-то очень много голосов. Федя дернул колокольчик. Дребезжание еще не кончилось, как уже к двери понеслось несколько пар ног, и дверь стремительно открылась.

Федя увидел несколько удивленных женских лиц – все в косынках.

Эх, лучше бы не звонить.

– Здесь… здесь живет Ксения Гончарова?

Федя казался себе ужасным. Какая бестактность! Прийти так незваным в пасхальную ночь…

Но те, в косынках, были как будто другого мнения. На него смотрели с самым нескрываемым, но очень благожелательным любопытством. Они, казалось, знали что-то такое и вполне были согласны, что это так и нужно. А глаза горели от любопытства. Его бесстыдно рассматривали с ног до головы и, по-видимому, изучили детали.

– Ксанка, к тебе!

– Кто?

В дверях появилась Ксении.

– А, Федя, голубчик, посидите на кухне.

Лицо было оживлено, но она нисколько не удивилась, что он пришел. Это как будто и для нее было в порядке вещей.

Из передней его провели на кухню.

Федя успел услышать, что тут есть какие-то Дина и Тося, Варвара Владимировна и еще какая-то Наталья Николаевна. Феде показалось, что тут человек двадцать.

На кухне уже сидел студент-политехник в форме и скучал.

Они взглянули друг на друга и что-то друг в друге поняли.

Сестры ушли.

Плита топилась. Угли догорали, и на углях лежало три пары щипцов для завивки.

Входили сестры, брали горячие щипцы, а остывшие клали на угли.

Но Ксения не входила.

Феде стало смертельно скучно, хотелось скорее видеть ее. То ему казалось, что она – совсем чужая, вот так же, как эти Тоси и Дины, до которых ему нет никакого дела, но потом вдруг начинало казаться, что нет, что она как-то ему близка, ужасно, до невозможности близка.

Политехник курил с мрачным и независимым видом.

Сегодня в Фединой жизни должно решиться что-то очень большое и важное.

Кухонные часы сипло пробили одиннадцать.

«Она назвала меня “голубчиком”. Меня, с которым она не перекинулась еще и двумя словами. И откуда она знает мое имя? Значит, интересовалась, если знает. А может быть, просто слышала?»

В кухне было жарко и пахло духами. Но оттого что Федя на Каменном мосту видел ивы, свисающие своими тонкими, сквозистыми прутьями на реку, и оттого что на реке был теплый мокрый ветер, от всего этого Федя даже здесь, на кухне, чувствовал, что уже весна и что сегодня счастливый день.

Наконец в передней послышалось шаркание, топот ног и голоса. Отворилась дверь, просунулась голова какой-то девушки, и <дверь> опять захлопнулась.

Потом опять просунулась голова.

– Чего же вы нейдете?

Федя и политехник пошли в переднюю.

Там надевали пальто, привычными движениями выбивали косынки из-под воротников, заправляли волосы и гляделись в зеркало.

Гуськом спустились по лестнице.

Никто ничего не говорил.

Феде было обидно, что все происходит так обыкновенно. Ему казалось, что сейчас должно произойти что-нибудь совсем необыкновенное, такое, что бывает только один раз в жизни, такое, что выше жизни, для чего можно умереть.

Федя и политехник шли последними, Ксения была где-то в толпе сестер.

Когда он вышел, он увидел, что одна сестра, маленькая, в короткой бархатной шубке, короткой юбке и в немножко стоптанных галошах, остановилась и ждет его.

Это была Ксения.

Она взяла его под руку, как будто это иначе и быть не могло, и они пошли плечом к плечу.

– Это хорошо, что вы пришли.

– Вы меня ждали?

– Я знала.

Феде показалось, что то необыкновенное, то чудо, которого он ждал, уже началось.

Она говорила тихо, для него одного. Она знала. Она знала все, все, несомненно.

Федя встретил ее глубокие, страшно серьезные голубые глаза.

Да, эти глаза, с каким-то расширенным черным зрачком, видят все.

Феде стало как-то стыдно за себя.

– Куда же мы идем?

– Мы идем в церковь.

Опять это звучало так страшно и так значительно. В самом деле, для чего он пришел? Он сам не знал. Пришел, потому что тянуло. Может быть, было немножко, немножко чего-то нечистого. Да, он шел к женщине, которую по вечерам, потушив свет, всегда видел перед собой. И вот все смутное, все нелепое стало ясно. Ну да, конечно, он пришел, чтобы пойти с ней в церковь.

Вот это мягкое, бархатное существо, с таким нежным голосом, с немножко смешным широким носом и с ясным лбом маленькой монашенки ведет его, неуклюжего, в церковь. Его ведут.

Березы на том берегу, по-зимнему оголенные, шумели по-весеннему. От реки пахло водой, на ветки, на заборы, на фонари ложился мокрый блеск. Тучи стояли низко, но горизонт бесцветно светлел.

Они шли в ногу, но когда шагали через лужи или увязали в мокром снегу, то теряли шаг, и потом старались опять идти в ногу.

Приближались к церкви. Народу все прибавлялось. Люди тянулись вереницами. Сестер уже не было видно, они потерялись в толпе.

Вот и церковь. Обыкновенная, нелепая русская городская церковь с колоннами и широкими ступеньками во весь фасад.

У самой церкви, в ограде – могилы. У площадки перед церковью столько народу, что попасть в церковь невозможно. Двери широко открыты, и внутри все таинственно сверкает золотом, там все окутано синеватым дымом ладана и слышно пение.

О чем поют? Федя не знал службы, но ему казалось, что там поют о самом значительном, что бывает в жизни, и это значительное связано с тем маленьким существом, что стоит около него.

Ксения расстегивает пальто, достает из-за пазухи две тоненькие, почти прозрачные свечки и протягивает их Феде.

Она приготовила две свечки.

Те, что стояли у самой двери, уже зажгли свои свечи. Одни брали огонь у других, и скоро вся площадь перед церковью осветилась тысячью огоньков.

Ксения похлопала его свечкой по рукаву.

– Зажгите.

– Нет. Я не хочу. Я хочу зажечь свою свечку от вас. Так нужно.

Ксения пытливо посмотрела на него, засветила свою свечку у дряхлой старушки в шерстяном платке и протянула свой огонь ему.

Он нагнул свою свечку, чтобы зажечь ее, но не смотрел на огонек, а посмотрел на ее лицо, которое освещалось снизу. По лицу бегали тени от свечки, он увидел ее мягкие, нежные губы и прямо устремленные на него глаза.

Время вдруг остановилось. Когда Федя перевел глаза на свечки, он увидел, что его свечка уже горит и что капли воска упали на ее бархатный рукав.

– Вот видите, что вы сделали.

Это было сказано совсем без шутки.

– Ничего, сегодня Пасха.

И Федя стал повторять про себя: Пасха, Пасха, Пасха.

Но вот у церковной двери увеличилась давка. Засверкали пестрые ризы священников, высоко поднятые, огромные свечи. В дверях наклоняли хоругви и знамена, и пение раздалось громче. Все стали креститься. Это был Крестный ход.

Все это Федя, в сущности, видел первый раз. Разве это могло сравниться с унылой лютеранской службой, где гнусаво в унисон поют какие-то стихи, потом пастор читает проповедь, потом опять поют стихи и потом расходятся? А здесь – здесь воскресение. Воскресение из мертвых. Это значит: воскресение всего человека. Все, что было, – это грех и небытие. А то, что теперь, – это любовь и бытие.

Федя готов был заплакать от счастья.

Но когда вынесли хоругви, им овладело что-то вроде испуга и страха, идущего откуда-то снизу, из темноты души: что-то глубоко языческое почудилось ему в этих лицах, которые изображали богов, и в этой процессии, и в этом пении, и каждении.

Так было в Египте. Тогда в зерне воскресал Осирис[116]116

Осирис – в древнеегипетской мифологии – бог зерна, виноделия, дарующий жизнь и влагу, покровитель и судья умерших. Миф об умирающем и воскресающем Осирисе символизирует умирающую и воскресающую природу.

[Закрыть]. И так же кадили, и пели, и жгли огни, и плакали от счастья. Он – изрубленный, истерзанный на пучки – воскресал к жизни.

– Осирис!

– Что вы сказали?

– Разве я сказал что-нибудь?

– Да, какое-то слово.

– Я только подумал, что все это уже было в Египте. Там…

Но Ксения посмотрела на него таким взглядом, что он не посмел говорить дальше.

* * *

Теперь Федю ввели в комнаты. Там у стен стояли кровати, покрытые белыми покрывалами с белыми подушками, а в середине комнаты стоял стол, и на столе – куличи, пасхи, крашеные яйца, цветы, конфеты и большой самовар. Все христосовались и передавали друг другу крашеные яйца. У Ксении в подоле было больше десятка яиц, и она подходила ко всем подряд, с каждым христосовалась и каждому давала по яйцу. Феде сделалось так страшно, что хотелось убежать: он совершил ужаснейшую, постыднейшую неловкость: он пришел с пустыми руками, не догадался даже захватить хотя бы одно яичко!

Ужасное свершилось. Ксения подошла к нему: «Христос воскрес!» Он почувствовал ее мягкие-премягкие щеки под своими губами, а в руке – <белое> яйцо, перевязанное красной лентой. Никогда Федя не думал, что женские щеки такие мягкие, такие нежные. Так вот, значит, что ощущаешь, когда целуешься. Что они христосовались, на это никто не обратил никакого внимания.

– Теперь пойдемте к ним.

Ксения надела на него халат и сама застегнула его на спине. Все вышли на лестницу и рассыпались по квартирам, в которых помещался лазарет. Ксенино отделение было прямо напротив квартиры сестер. Когда они открыли дверь, на них пахнуло больничным, спертым воздухом и запахом затхлой муки. В палатах было светло: были зажжены все лампочки, какие только возможно. На койках с веселыми лицами сидели больные.

Забинтованные руки, головы, ноги в гипсовых повязках, положенные на табуретку, костыли, все это не мешало им дружно пить чай из оловянных кружек. У каждой кровати была верба, на каждом столике лежало по яичку, пачке папирос и другие подарки.

В каждую палату, куда входила Ксения, ее встречали дружным «Христос воскрес, сестричка!» и приглашением попить с ними чайку. Но были такие, которые лежали на койке вытянувшись, закрытые одеялом по самый подбородок, и в их глазах не было ничего, кроме муки.

Они вошли в самую большую палату. Окна этой палаты выходили на реку, здесь был большой балкон. Федя открыл дверь, не открывавшуюся всю зиму. Они вышли на балкон. Отсюда, с шестого этажа, они видели почти весь город. В воздухе стоял гул колоколов. Отсюда видна была вся река, еще покрытая снегом, с ее изгибами до моря и далекие леса. От города шло сияние. Виден был Исаакиевский собор с огромными огнями, от которых сверкал купол. Было тепло, дул мягкий ветер, и лиловые березы на берегу слегка качались.

Федя и Ксения в белых халатах стояли у перил и смотрели вдаль.

XVII

Все опротивело Феде. Все: и комната за перегородкой в передней с олеографией «Ночь на Украине», и столовая, и весь дом, и, главное – отец.

Война затягивалась. В лазарете было все то же самое, каждый день то же самое.

На лекции Федя не ходил. От вида профессоров его тошнило. Так жить дальше нельзя было. Как же жили другие? Федя не понимал, как можно быть довольным. А были довольные. Везде – в магазинах, в театрах – везде были довольные люди. Они заходили в булочные и в парфюмерные, а дамы открывали ридикюли и гляделись в зеркало. Гостиный двор! Они не беспокоились. Война была далеко.

Как жила Ксения? Да, как она жила? Это было таинственно, и этого было не понять.

Федя не мог больше ходить по улицам, не мог ни с кем разговаривать.

Но когда он видел, что недовольны другие, он выходил из себя еще больше.

Отец приходил домой мрачный.

– Если они так будут продолжать, то скоро город останется без хлеба. Вот мое пророчество.

Правительство уже не позволяло продавать муку по свободной цене. Отец поддерживал немцев. Он в войне был на стороне Германии.

– Война Германии с Россией – это война честности с непорядочностью. Мы, немцы, победим нашей честностью.

Федя вспоминал Глеба и закусывал губы.

– Всякий честный человек, всякий немец должен это понимать. Мы, немцы, должны держаться друг друга. Скоро нас всех выгонят из Петербурга. Всех немцев считают шпионами. А сами за взятку готовы продать всю Россию. Россию продадут.

Он громко жевал, и капуста оставалась на бороде.

– А нравственность! Эти сестры. Срам, и больше ничего. Если я узнаю, что ты связался с какой-нибудь канальей, сестрой милосердия, то ты мне не сын. Вот мое слово, слово отца.

* * *

У университетского сада Федю остановил студент, с которым он когда-то сдавал логику профессору Введенскому[117]117

См. примеч. 62.

[Закрыть].

– Не хотите ли меня заменить, товарищ? Я, видите ли, работаю в третьем городском попечительстве…

– Как – попечительстве?

– В попечительстве о бедных.

– Это что же, благотворительное учреждение?

– Это не благотворительное, это общественная организация.

Слово «общественная» было сказано с особой интонацией. Федя взглянул на студента. Он носил фуражку со светло-голубым околышком. Федя считал такие фуражки дурным тоном и сам носил фуражку с темносиним околышком. На студенте была безукоризненная шинель (только шпаги не хватает), и Федя понял, что «общественность» есть одна из разновидностей фатовства.

– Эту позицию, общественность отвоевала у правительства. Нам поручена забота о солдатских женах. Мы обследуем их, назначаем пособия и питание. Вы увидите. Очень интересная работа. А мне на неделю надо уехать по семейным делам.

* * *

Федя получил кипу карточек и отправился на обследование. Федя рисовал себе бедные квартиры, но то, что он увидел, превосходило всякое воображение.

Двери, на которых сырость оседала слизью, воздух, пропитанный парами стирки и вонью гнилой картошки и неисправных уборных. Были квартиры, которые состояли из одной огромной комнаты в 4–5 окон, и эта комната делилась перегородками, не доходящими до потолка, на комнаты и коридор. Спят вповалку везде – и в коридоре, и во всех комнатах. Кровавые пятна от клопов на стенах, босые, золотушные дети и, главное – вонь и пар, это было везде, в каждом доме.

Так жили солдатские жены и солдатские дети, а мужья их сидели в окопах.

Жен почти никогда не было дома. Дома были слепые старухи, пьяные старики, дети, покрытые прыщами и струпьями. Почти все жены делали одну и ту же работу: они на складах чинили мешки. С работы они приходили грязные, с запыленными волосами и ресницами, а в праздники – стирали белье тут же, где жили.

Уже поздно вечером Федя попал в подвал, где раньше был, вероятно, дровяной сарай. Здесь жила баба лет сорока с грудным ребенком. Это была зырянка[118]118

Зыряне – устаревшее название народов коми.

[Закрыть].

У нее были совершенно голубые, такие же, как у Ксении, глаза, но потухшие, бесцветные. Овал ее лица, ее нос и ноздри – все это было Ксенино. Не наваждение ли это? Не Ксения ли это вышла из какого-то мира, чтобы посмеяться *ад ним? Она хватает его за рукав, она говорит, говорит, ругает кого-то, но Федя ни слова не понимает из ее речи, она говорит только по-зырянски. Она все ближе подходит к нему, сует ему своего ребенка и в чем-то его убеждает.

Эта не ходит чинить мешки. Она сидит в подвале. Она – дурочка и никуда не выходит. Если ей не помочь, то она так и умрет в подвале со своим ребенком.

На следующий день Федя сдавал карточки в комиссии. Председатель комиссии, присяжный поверенный в пикейной цветной жилетке и в шевровых штиблетках на пуговицах, с недовольным видом то снимал, то опять насаживал свое пенсне и вертел им в руках.

– Вы, господин студент, еще неопытны. Вот возьмем Наталью Попкову. Вы говорите: трое детей, шьет мешки, занимает одну комнату. А не интересовались ли вы, кем был ее муж?

– Этого вопроса нет в карточках.

– Карточка не может предусмотреть всего. Надо каждый случай индивидуализировать. Эта Попкова уже раз просила пособие, и ей отказали. Теперь она просит вторично. Но мы знаем, что ее муж был извозчиком. У нее остались две лошади и ездят парни, не достигшие еще призывного возраста. Спят эти парни тут же, у нее в комнате.

– Не может быть…Такая бедная. Грязная квартира, такая сырость…

– Вы не знаете этих людей. Отчего ей не попытаться сорвать с нас пятерку? Что ей это стоит? Пятерка для этих людей – все. У нее в комнате шампиньоны растут, и дети гниют от сырости, но она не переедет, хоть бы ей лошади по десять рублей в день давали. Она просит деньги, и больше ей ничего не нужно. Отказать. Следующая – Гаврилюк Настасья.

Почти всем или отказывали, или давали ежемесячное пособие в три рубля и обед, и хлеб. Пять рублей давали в виде исключения в случаях самой вопиющей нужды. Федя настаивал, чтобы зырянке дать максимальное пособие – 15 рублей. Ей хотели отказать.

– Помилуйте, она не работает, у нее только один ребенок! У нас есть такие, что по пять детей имеют, и то по пять рублей получают, а вы хотите с одним ребенком 15 дать. Пусть работает.

– Странно. Если женщина работает, вы говорите, зачем ей пособие, она работает, а если она не работает, вы говорите – пусть работает, зачем ей давать пособие?

– Господин студент, вы должны помнить, что наши средства не неограничены.

Постановили зырянку обследовать вторично.

* * *

Только одно могло вмещать ту неизмерность, что носил в себе Федя: и это одно было – смерть.

Думают: смерть – это удушье, это серая нить без начала и конца. Нет: смерть – это разорвавшаяся жизнь, жизнь, взорванная чрезмерностью. Может быть, такой смерти ищут те, что идут на фронт, сгорая пожаром своего сердца.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?