Текст книги "Неизвестный В.Я. Пропп. Древо жизни. Дневник старости"

Автор книги: Владимир Пропп

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

XIV

Кто-то постучал в окно.

Потом еще раз – тихо, но властно. Федя в рубашке высунул голову во двор.

На дворе – лошадь, и за узду ее держит незнакомый человек.

– Кто там?

– Выходите.

В голосе властность.

Федя ненавидит властность. Ему хочется сказать грубость. Но он уже приучил себя: с такими говорить сухо, только самое нужное, и делать вид, как будто тебя это не трогает.

Он натянул штаны, накинул на плечи пальто и босой вышел на двор.

Человек с лошадью протянул ему бумажку без слова.

Федя без слова протянул руку.

Рука дрожала от холода. Так тепло было в постели!

Но когда он прочитал бумажку, рука задрожала еще сильнее.

– Война, барин.

Теперь уже никакой властности не было. Был человек, сбитый с толку, который хотел что-то сказать.

– С немцами.

Но Федя говорить не захотел.

– Сообщите в волостное правление, что я завтра выезжаю по месту призыва, в Петербург.

Но тот не уходил, не садился на лошадь. Ему хочется сказать что-то свое. Но он не умеет сказать. Он ждет, чтобы барин сказал что-то такое, чтобы стало все ясно.

Федя роется в карманах пальто, находит двугривенный и молча идет в дом.

* * *

Вот оно.

Феде стало казаться, что он давно уже ждал какой-то катастрофы для себя: слишком нелепа, бедна, темна была его жизнь, оторванная от какого-то потока. Это должно было кончиться. И вот оно кончилось.

Он уже не мог спать. Он зажег свечу, стал одеваться и укладывать чемодан. Но вещи валились из рук. К чему теперь фотографический аппарат и тома Гете, сонаты Бетховена?

И вдруг громадность того, что совершилось, охватила его с такой силой, что он громко застонал. Он старался, но не мог представить себе войну. Ему чудились обрубки человеческих тел, руки, ноги, головы, взлетающие на воздух с землей и песком. Это безумие. Таинственное безумие, которое сильнее мысли, сильнее любви, сильнее всего на свете.

Свеча горела тускло, пламя колыхалось, на стене он увидел свою тень.

Так будет в землянке. Теперь все – безумие.

Умирать?

Умирать не страшно. Только бы не слишком долго.

Но убивать?

Федя не представляет себе боя. Но он представляет себе переход. Все идут, молчат. Потом стоят, стоят. Они – уже мертвые, хотя и двигают ногами, нагруженные ранцами и винтовками. И вдруг смерть представляется ему так: смерть – это серое. Серость все растет, растет, и ничего не видно, и нет воспоминаний, все, все безразлично. Семьдесят верст в день. И нет воды. И нет табаку. И уже ничего не хочется. И после этого можно убивать. Сперва умереть. Потом убивать.

Неужели он дойдет до этого?

Война – это гниение.

Федя знает себя. Он обходит жучков, чтобы не наступить на них. Но он жесток. У него есть задатки каменного равнодушия. Он с войны вернется другим. Таким, который никогда не смеется.

И это будет. Это будет не с ним. Это будет со всеми. Люди перестанут плакать. Они перестанут смеяться.

Война – это остановка.

Федя не может воевать. Его тошнит.

Смутное решение: не воевать. Куда угодно – в лазарет, в кухню, в канцелярию, в тыл – но не на фронт. Дезертир? Да, дезертир. Дезертир убийства, а не дезертир умирания.

Но вдруг он мучительно краснеет. Острый стыд. Честнее быть там, где умирают. И он будет там. И сразу стало легче: да, он пойдет на фронт, на самые передовые позиции. Но как быть там, где умирают, но не быть там, где убивают?

Может быть, надо стрелять в воздух?

Все неясно.

* * *

Утром все уже знали, что ночью объявлена мобилизация. Служанки выли и отпросились в деревню. Мама плакала.

Резали петухов и со слезами пекли сладкие пироги: проводить Федю. На дорогу делали пирожки и котлеты – самые лучшие, и было все равно, сколько масла уйдет. Пусть побольше, побольше масла. Мама со слезами на глазах растирала яйца с мукой и сахаром: делали какое-то особое тесто.

Федя еще раз прошелся по саду. Кое-где, как всегда, розовели яблоки. Тыквы, дыни, арбузы, свекла – все это зеленело, зрело, ликовало, вбирало солнце и хотело жить. И жило. Вот капуста. Крепкие, налитые кочаны как будто смеются.

Все тянется к солнцу. Федя глубоко вдыхает воздух.

Будь что будет.

Вечером запрягли. Под сиденье положили особенно много сена, чтобы было мягко сидеть. И мама, подымая углы передника к глазам, крепилась, чтобы не упасть, чтобы не разрыдаться. Она стала засовывать передник в рот и кусать его.

Федя говорил себе: может быть, я вижу ее в последний раз. Что она должна переживать? Но ему не хотелось плакать, не хотелось прощаться навсегда. Казалось, что он, как всегда осенью, уезжает в город раньше и что через месяц все опять увидятся.

Скорее, скорее!

Федя с острым любопытством садился в поезд.

– Вот проедусь опять по России и увижу, как начинается война, что у нас делается.

Но, к удивлению, ничего не было. Все было как всегда. Так же, как всегда, на станциях стояли жандармы и тупые, неподвижные мужики валялись на платформах с какими-то сундуками и мешками. И, как всегда, деревни издали казались чистыми, мирными, и вдали ветряные мельницы вращали свои крылья то быстрее, то медленнее. И хлеб дозревал, а местами уже был сжат.

В Тамбове стоял воинский поезд.

Федя побежал смотреть.

Как они? Что они?

«Они» орали песни. Они стучали манерками, кричали «ура» и почему-то все бегали взад и вперед. У одного вагона стояла толпа их и что-то делала. Федя протискался. Совсем молоденький солдат, такой молодой, что даже странно было видеть на нем гимнастерку с серыми погонами, громко и бесстыдно плакал. Его качали и смеялись. И хотя его качали и казалось, что самое естественное ему – махать руками, он не махал руками; всякий раз, взлетая на воздух, он прикладывал к глазам кулаки и вытирал слезы и выл так громко, что его слышно было, несмотря на смех.

Поезд был длинный. Он состоял из товарных вагонов. Только в голове поезда был один вагон первого класса, и около этого вагона совершенно спокойно стояли два офицера, и один курил папироску через мундштук из белой кости.

Солдатам бросали монеты, булки, яблоки, махорку, а когда поезд пошел, им замахали платками.

Везде говорили о войне.

Федя ничего не говорил. Он слушал.

И ему все казалось, что все говорят не то. Что нужно еще что-то такое сказать, чего никто не говорит, но что все знают.

И делают не то. И те солдаты, что орут песни, делают не то, что хотят, и офицеры, которые так спокойно курят, делают тоже не то. И те, что бросают солдатам карамельки, тоже делают не то.

Только один, как казалось Феде, делал то, что надо: это тот молоденький солдат, которого качали.

* * *

То же было в Петербурге.

Все говорили одно, а думали другое.

Все говорили, что мы побьем немцев, и все были убеждены, что немцы нас побьют. Говорили о немецких зверствах – и хорошо знали, что таких зверств не было. И когда читали в донесениях, что войска отступили на заранее подготовленные позиции, то все знали, что никаких заранее заготовленных позиций не было, а просто неприятель нас выбил.

Война была окутана непроницаемой броней лжи.

* * *

Оказалось, что студентов не призывали.

Можно было никуда не являться и продолжать учиться. Но учиться было невозможно.

Так же, как когда-то в школе не было никакого дела до Второй Пунической войны[105]105

Пунические войны – между Римом и Карфагеном за господство в Средиземноморье. Первая Пуническая война – 264–241 гг. до н. э.; вторая – 218–201 гг. до н. э.; третья – 149–146 гг. до н. э.

[Закрыть], до какого-то Иоанна Цимисхия[106]106

Иоанн I Цимисхий – византийский император (969–976).

[Закрыть] и до поучения Луки Жидяты[107]107

Лука Жидята (ум. 15. X. 1059 или 1060) – епископ Новгородский, автор поучения (Поучение архиепископа Луки к братьи). См.: Словарь книжников и книжности Древней Руси. XI – первая половина XIV в. Л., 1987. Вып. 1. С. 251–252.

[Закрыть], и до много<го> другого, что надо было выучивать, так и теперь Федю не трогали праславянские аффрикативные звуки, речи Лизандра[108]108

Лизандр – лакедемонский вождь во время Пелопоннесской войны (см.: Любкер Фр. Реальный словарь классической древности. СПб.; М., 1888).

[Закрыть] и прочее, что надо было знать. На экзамене по истории римской литературы знаменитый профессор потребовал, чтобы Федя назвал подряд всех любовниц Катулла[109]109

Катулл Гай Валерий (ок. 87 – ок. 54 до н. э.) – римский лирический поэт.

[Закрыть]. Но любовниц Катулла Федя назвать не мог.

А война была тут.

Федя хотел учиться.

С тех пор как он узнал Глеба, он понял, что он неуч. По многу раз он принимался за историю, ботанику, языки, ходил даже на лекции по гистологии и криминологии.

Но книги валились из рук. Это все было «не то». А теперь была война, и Федя забыл об университете.

* * *

Когда Федя пришел к Глебу, он застал весь дом в волнении.

Анна Михайловна была в форме сестры милосердия. Она была попечительницей лазарета.

– Вот вы нам нужны. Вы будете у нас санитаром. Вы с Глебом нам пригодитесь. Сейчас же едем.

С Глебом поцеловались – не виделись все лето. И надо было столько сказать друг другу. Но сейчас было некогда.

– Едем.

Лазарет оказался бараком одной из больших больниц. Прежде здесь было глазное отделение, и теперь его превращали в военный лазарет. Каждый барак содержался за счет какого-нибудь учреждения.

Надо было перетаскивать кровати, настилать матрасы, простыни, одеяла, носить шкафы для хирургических инструментов, операционные столы, носилки. С Феди струился пот, и Глеб тоже то и дело вытирал лоб.

К вечеру все было готово, на следующее утро служили молебен, а еще через день привезли раненых. Ожидалось, что привезут человек 10–12, а привезли сразу сорок человек – ровно по числу коек.

* * *

Как всегда, когда кажется, что все сделано, оказалось, что ничего не готово.

Надо было всех накормить, всех обмыть и сделать самые срочные перевязки.

Все были голодны, истощены, были такие, которые по неделям не снимали сапог. Когда всех уложили на койки, от гнойных перевязок, от пота, от ног воцарилось ужасающее зловоние.

Анна Михайловна и две сиделки бессменно находились в ванной. Здесь мыли самых грязных. Они не могли снимать рубашек, нс могли нагибаться, и Федя с Глебом сажали их в ванну, а Анна Михайловна, засучив рукава, сама мыла этих сильных, голых мужчин, она сама была сильная и делала свое дело ловко и быстро. Сиделки бегали с дровами, мочалками, рубашками, простынями, кальсонами.

Тем, которых нельзя было мыть в ванной, мыли ноги, руки, лица.

Федя обходил койки с тазом и полотенцем. С ног слезала кожа целыми кусками, издавая острую вонь. Федя становился на колени, нагибался над тазом и мыл солдатские ноги.

Но его все время отрывали. Фельдшерица и сестры перевязывали самых тяжелых больных с гнойными ранами. Каждого больного надо было с койки перекладывать на носилки, с носилок – на стол, со стола – опять на носилки, а с носилок – обратно на койку.

Федя и Глеб быстро сработались. Федя брал больных под мышки, Глеб – под колени, и они научились перемахивать тела одним движением. Все движения их стали целесообразны, и цель эта была одна: не сделать больно.

Было так много дела, что Федя не смог всматриваться в лица. Но когда ему казалось, что он делал больно, он вопросительно смотрел на них, но в глазах он неизменно читал одно: ничего, ничего, ты стараешься, а я потерплю. Все больные смотрели ласково. Не было ни одного недовольного или злого лица.

Потом надо было всем ставить градусники и записывать температуру. Потом надо было кормить с ложки тех, которые не могли подымать рук. Надо было подкладывать судна, помогать оправляться и выносить. Тем, кто могли ходить на костылях, надо было помогать добираться в уборную и обратно.

Федя почувствовал, что кто-то треплет его по плечу.

– Снимайте халат, мой хороший, и идите чай пить.

Это – Анна Михайловна.

– Какой вы милый.

Федя снимает халат и идет в дежурную.

В дежурной никого нет. Он садится на лежанку.

Весь день он не ел, не пил и вдруг почувствовал, что он устал и что болят ноги.

И только что он сел – один, как вдруг почувствовал, что он не только устал, но что он потрясен до самой глубины души, потрясен и весь выворочен.

Скрипнула дверь. Это вошла Анна Михайловна. Она вошла быстрыми шагами, встала к окну и полуотвернулась. Но Федя мог видеть, как задрожали углы ее губ, и он услышал тихое всхлипыванье.

– Что будет с Россией? Что будет с Россией?

Она вынула из оттопыренного кармана своего халата платок и быстро отерла глаза.

– Но какой вы милый, какой вы милый! Что бы было сегодня без вас?

Она подошла к нему, положила ему ладони на уши и три раза тихо поцеловала его в лоб.

Вошел Глеб и, по своей всегдашней привычке, стал целовать матери руку, а она его поцеловала в лоб и волосы.

Вошла сиделка с чайником и тремя кружками, и Анна Михайловна стала вскрывать коробку с бисквитами.

* * *

Прежде Федя думал, что самое важное в жизни – это иметь правильные мысли.

Теперь же он понял, что важнее всяких мыслей было иногда сделать правильное движение.

И он стал учиться движениям, нужным для больных.

В лазарете было две сестры. Одна – худая, анемичная, но аккуратная, всегда ровная и очень исполнительная, и знающая сестра – Ольга Николаевна. Другая – маленькая, подвижная, с золотистыми волосами и голубыми глазами, всегда веселая и бодрая – Наталья Павловна, муж которой был на войне. Одну называли Олечкой, другую – Наточкой.

Наточка и Олечка учили Глеба и Федю, как надо мыть руки перед перевязкой, чтобы достичь стерильности, как перевязывать руки, ноги, как бинтовать живот, голову, как снимать и надевать рубашку лежачему.

Теперь, когда он приходил домой, ему не хотелось читать ни Гете, ни Пушкина, ни Новалиса. Все это казалось таким ненужным, таким далеким. Когда он закрывал глаза, ему мерещились гнойные раны, обнаженные желтоватые живые кости и кусочки ваты с кровью и гноем, и блестящие пинцеты, скальпели, зонды, шпателя.

Теперь часто у него ночевал Глеб, и они по-прежнему много говорили.

– Мы до сих пор всегда жили отражениями. А теперь пришла действительность. И я благодарен судьбе, что она дала мне это. Пусть теперь работают руки. Но я благодарен судьбе и за прошлое. Если бы я не читал Новалиса или Гете, может быть, мне бы только и осталось, что водку пить.

И Федя быстро перенимал от Олечки и Наточки все, что нужно было. Он научился извлекать из самых страшных ран осколки снарядов и костей, он научился обращаться с тампонами и дренажами и все делал так быстро и ловко, что больные любили, когда он их перевязывал.

Глеб старался не быть неловким, но он часто ронял инструменты, повязка никогда не ложилась у него аккуратно. Может быть, от этого вся работа в лазарете не имела для него того глубокого значения, какое она имела для Феди.

* * *

Работать стало легче. Теперь, когда все было налажено, часто бывали минуты и даже часы безделья. Федя писал солдатам письма. Тут он узнал о женах, детях, о том, как жили в деревне.

У всех этих людей было только одно желание: это желание – вернуться на землю.

Когда они говорили о деревне, то говорили мало и неохотно. Они всегда думали об этом и только об этом, но говорить не умели. Но когда они рассказывали о сражениях, они оживлялись. Но рассказы о войне были скучны, длинны и неинтересны. Друг друга они не слушали. Когда один начинал, другие его перебивали, и рассказывали свое, но и этого перебивал третий:

– А это под Августовом было…

Но про Августово нельзя было кончить, потому что кто-нибудь уже начинал рассказывать, как он чуть-чуть к немцам в плен не попал.

А что некому чинить соху, и убрали ли бабы сено, и кем отелилась Буренка – бычком или телкой – про это не говорили.

* * *

Привезли новую партию из четырех человек. Среди них был один – Константин Прытков, у которого была прострелена грудь. Входное отверстие сочилось гноем, выходное закупорилось, и на спине был волдырь величиной с кулак. Он выкашливал зловонную зеленую слизь прямо на рубашку. Гной шел так густо, что вся тяжелая, многослойная повязка была пропитана им, и от него шло такое зловоние, что его положили в малую палату одного, а койки из этой палаты вынесли в большую палату. Прытков безостановочно тихо выл.

Когда Федя на руках внес его в перевязочную и сняли повязку, то под повязкой оказались черви.

Доктор пробовал нащупывать волдырь, но Прытков при каждом прикосновении так кричал, что доктор, фельдшерицы и сестры не могли друг друга слышать. Наконец, поняли: надо сделать пункцию.

Пункция показала, что вся сумка заполнена гноем.

Доктор стал мыть руки.

– Завтра утром операция. Приготовьте все для резекции ребра.

* * *

На следующее утро собрались все: Анна Михайловна, Федя и Глеб, Наточка и Олечка, фельдшерицы. Кроме того, пришли еще две сестры-практикантки. Лазарет был прикреплен к курсам сестер, и оттуда посылали сестер практиковаться.

Федя не обратил на них никакого внимания.

Прыткова положили на носилки и отвезли в перевязочную, где все было готово для операции.

Прытков завыл громче.

Все уже знали, что наркоза давать нельзя – сердце едва работало.

Каждый знал, что делать.

Прыткова посадили на стол. Федя должен был крепко обнять его под плечи. Прытков обнял его за шею и положил ему голову на плечо.

Под ноги поставили ему табуретку, и Глеб держал его за колени. Федя почувствовал на своей шее щекотание его бороды. Изо рта на Федин халат текла зловонная, зеленая слизь, смешанная с гноем. Прытков кричал ему в самое ухо.

Наточка и Олечка спокойно, как будто не происходило ничего особенного, ждали, когда наступит их очередь действовать.

Хотя Федя видел уже много страшных ран и привык к крикам и стонам, но здесь было что-то, что превосходило его силы. Ему казалось, что сейчас ему сделается дурно, что он упадет, и тогда и Прытков упадет на пол.

Федя взглянул на практиканток. Он мог видеть только одну из них. Ей едва ли было семнадцать лет. У нее были огромные, совершенно синие и очень спокойные глаза. Она смотрела немножко исподлобья и, казалось, была так же спокойна и равнодушна, как Наточка и Олечка.

Но ведь она видит это в первый раз! Откуда у нее такое спокойствие? На лице ни малейшего сострадания.

Лицо ее плотно обвязано косынкой. Ни один волос не выпущен за косынку. Но угадывалось, что у нее волосы должны быть золотистые.

– Скальпель!

Фельдшерица быстро погружает пинцет в ванночку на спиртовке. В воздухе мелькает блестящий инструмент.

Федя чувствует, как корчится тело Прыткова. Он точно молотком выбивает: а! а! а!

Из-под скальпеля гной выбрызнул неожиданно сильным фонтаном и выплеснулся на пол далеко от операционного стола. Гной пролетел мимо уха доктора.

Федя видит, что фельдшерица что-то тихо объясняет практикантке с большими глазами. Она дает ей в руку крючок и такой же крючок дает другой практикантке. Федя уже знает: этими крючками захватывают края раны и разводят ее.

Теперь Федя видит ее в профиль. Он видит округлый, какой-то особый, младенчески серьезный лоб. Ее рука оттянута: она держит крючок и старается не шевелиться.

Прытков не переставая кричит в самое ухо Феди. Гной и слюна залили весь халат, и Федя уже чувствует, что гной прошел сквозь его рубашку и что рубашка прилипает к телу.

Но ему не противно и не страшно.

Ему хочется только одного: чтобы скорее кончилось и чтобы он не упал.

Когда он смотрит, как спокойны фельдшерица и эта девушка, ему стыдно, и он заражается их спокойствием, и он знает, что он не упадет. Но как только он смотрит в сторону, у него начинает кружиться голова, в руках и ногах делается дрожь.

Фельдшерица спокойна, потому что она видела таких операций много сотен. Ее сила – сила привычки. Но какой силой дышит эта девочка с таким детским лбом и такими бездонными глазами?

Все эти мысли проходят отрывками.

– Шпатель!

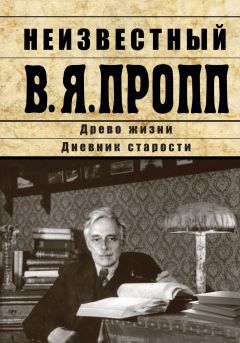

В. Я. Пропп. 1912 г.

(РО ИРЛИ, ф. 721, ед. хр. 468)

Шпатель начинает скользить взад и вперед по кости.

– Резектор!

Что-то хрустнуло раз и еще раз. Потом Прыткова нагнули спиной вниз. Из него сквозь проделанное отверстие выливали гной, как из какого-нибудь дырявого ведра. И опять на Федю навалилось тело. Как ребенок прислоняет щеку к плечу матери, точно так Прытков прислонил свою голову к плечу Феди. Опять Федя его обнимал, как показал доктор. Не привыкший ни к каким ласкам, Федя поневоле, чувствуя на себе чужое тело, прильнувшее к нему во всей своей беспомощности и разбитости, не мог не чувствовать самой острой жалости, так что у него дрожали губы. Прытков уже не имел сил кричать. Его волосы слиплись от пота, борода была вся мокрая.

– Братцы, пить.

Глеб взглянул на доктора.

– Дайте!

Глеб, державший его за колени, отпустил его и дал ему попить. Зубы его стучали о края кружки, губы были почти белые, глаза слиплись.

Наконец доктор пошел к умывальнику.

Фельдшерица, Наточка и Олечка стали перевязывать Прыткова. Сиделка вытирала ему лицо и губы чистым полотенцем.

Федя посмотрел в дверь и увидел, что та девушка уходит. Он видел аккуратно сшитый и хорошо сидящий халат, обхватывающий очень тонкую и гибкую фигуру. Из-под халата выглядывали две маленькие ножки в ажурных черных чулках и в туфельках на каблуках.

После операции все пили чай в дежурной. Осталась и практикантка, но не та с большими глазами, а другая. Это была полная, краснощекая девушка с толстыми ногами и большими грудями. По лицу видно было, что ей всегда хочется смеяться и что она только ждет случая, чтобы расхохотаться.

Взглянув на Федю, она всплеснула руками:

– Посмотрите-ка на него!

Все посмотрели на Федю.

Он страшно покраснел, потому что думал, что на его лице уже написаны какие-то такие мысли, которые он еще и сам не додумал хорошенько.

Но оказалось другое.

Толстая сестра хохотала и показывала на его плечо. Плечо было все в гное.

Толстая сестра сейчас же побежала и принесла Феде чистую больничную рубашку и свежий халат. Он пошел в перевязочную, умылся горячей водой и переоделся.

– Ну, вы теперь больничный, по клейму видно, мы вас сейчас положим на койку, а потом на операционный стол.

Хохотушка смеялась.

Она уже успела рассказать, что она из Сибири, и что ее зовут Ольгой, и что в Сибири лучше, чем в Петербурге. В отличие от Олечки ее прозвали Олечкой толстенькой, а другую Олю – Олечкой тоненькой.

Вдруг она опять всплеснула руками. У нее была манера не только смеяться, но и постоянно ужасаться.

– Ай, ай, ай, Ксюшка меня съест!

– Кто это Ксюшка?

– Гончариха.

– Кто?

– Гончариха, что приходила со мной да удрала.

– Почему же она вас съест?

Феде казалось, что все опять смотрят на него.

– А портмоне-то? Видите?

Она вынула из кармана маленькое серебряное портмоне.

– Ну, это надо сейчас исследовать. Обыск устроить. Ага! Вот посмотрите. Это мы с ней.

По рукам пошла маленькая фотография с двумя женскими лицами. Одно – Олечка толстенькая, с крестьянским лицом и полными щеками, другое – Ксюша, в форме гимназистки, в черном переднике, с двумя тяжелыми косами.

* * *

Федя и Глеб шли домой. Глеб ночевал у Феди.

Федя чувствовал, что что-то случилось с ним, что он влюбился в эту девушку, влюбился сразу и со страшной силой. Это было одно. Но было еще что-то, чего он не понимал и что надо было как-то уяснить себе. Это другое тоже было связано с глазами этой девочки. Это было что-то, что проснулось и будет теперь жить в нем, но это была не любовь.

Когда они потушили свет, Федя спросил:

– Глеб, ты спокоен был во время операции?

– Спокоен. Только ужасно было, что он так кричал и дергался. Все хотелось, чтобы доктор делал скорее.

– А я, не знаю почему, я не был спокоен.

– Да, я тебя понимаю. Но что, если бы и доктор, и фельдшерица, и все бы нервничали?

– Да, это нельзя. Я и не говорю, что это хорошо, что я беспокоен. Но знаешь, спокойным можно быть по-разному. И надо себе это спокойствие выработать.

Они молчали.

– Сегодня вот после операции все пили чай, и твоя мама принесла какие-то японские ягоды, которые я не знаю как называются и которых я никогда не видел.

– Да, ну и что же?

– Я не могу всего этого есть. Я не говорю: не надо есть особых ягод, и бананов, и ананаса, и я не знаю еще что. Пусть едят. И это даже хорошо, что есть ананасы и еще такие фрукты, которые стоят ужасно дорого. Пусть. Но я не могу их есть.

– Это толстовство?

– Мне решительно все равно, толстовство это или нет, старо это или ново. Но как-то, как-то надо это решить? Вот война, и вот – я, с Бетховеном и Гете, и с бананами, и волосяным матрасом. Я теперь уже не могу читать Гете, но скоро я не смогу есть ничего, кроме хлеба и каши.

Глеб присел в своей кровати.

– Федя, милый, это опасно, это страшно опасно. У меня это бывало в детстве. Именно как у тебя: ничего не буду есть, кроме хлеба. Но с этим погибнет культура, и погибнет человек, и погибнет доброта. Будь добрым. Не будь таким, как Толстой.

– Я не добрый, да. Но я не могу иначе. Но теперь я знаю что-то такое, от чего мне легче.

Засыпая, он видел голубые глаза. Эти глаза смотрели на него, мягко спрашивали о чем-то и говорили: да, теперь будет все по-другому.

XV

Оля толстенькая стала приходить в лазарет все чаще и чаще.

Она называла Глеба и Федю своими сыночками. В дежурной она говорила:

– Сыночки, на колени!

Сыночки становились на колени, а она сидела на лежанке, макала печенье в чай и совала в рот сперва одному, потом другому.

Ее все любили, а Олечка и Наточка ее немножко презирали за простоту.

Солдатам она нравилась.

Анна Михайловна завела в лазарете граммофон, и Олечка плясала русскую, так что видны были ее круглые ноги, и солдаты под пляску хлопали в ладоши, подпевали, и даже самые больные улыбались и были довольны.

* * *

Федя был в лазарете один. Пришла Олечка.

– Сыночек, хотите, я вам наши бараки покажу?

У Феди мелькнула смутная надежда увидеть <ее>.

– Пойдемте.

Федя еще не видел всей огромной больницы, он бывал только в своем бараке.

– Сперва мы посмотрим на анатомический театр. Только не думайте, что там представляют оперу. Там совсем другие представления.

В середине сада было низенькое здание из красного кирпича, с куполом и крестом и крестами на дверях. Это была покойницкая, и при ней – анатомический театр.

Они вошли через заднюю дверь и вошли в коридор. Пахло спиртом и еще чем-то, сладким и противным. «Все больное» – препараты из воска.

Вдоль стен стояли шкафы с банками, в которых были мозги, легкие, почки, сердце, глаза и другие органы.

Налево была покойницкая.

Там на столах лежало двое бородатых мужчин. Они были голые и лежали, выставив подбородки, и бороды как-то торчали вверх. Животы были разрезаны и грубо зашиты.

– Этих у нас потрошат, а мы смотрим. Теперь мы изучаем нервы, чтобы знать, где нельзя резать. А теперь идите вот сюда.

В углу коридора стоял какой-то чан, покрытый медной крышкой. Оля сняла крышку и стала лопаткой мешать жидкость в чане.

– Знаете, что это? Это – наш суп.

Розовые, опухлые щеки ее смеялись.

– Подите, подите поближе, сыночек.

Федя нагнулся над чаном. Олечка приподняла лопатку и вынула человеческую руку.

– Ха-ха-ха.

В чану плавали отрезанные руки, ноги, с посиневшими ногтями, переломанные, раздавленные. Они торчали из рассола, и Олечка медленно их переворачивала и перекидывала.

– Хороши щи? Не хотите ли?

Олечка хлопала в ладоши от радости, что ее шутка так хорошо удалась и что Федя с таким ужасом отвернулся.

– А мы уже привыкли. На этом супе мы тоже учимся.

– Но… но… откуда это?

– Как откуда? В ваш барак тяжелых не кладут, у вас операционная не приспособлена, а в других бараках каждый день кого-нибудь режут. Ну, теперь пойдемте по баракам. Сперва пойдем в наш, в седьмой.

Через двор прошли к большому кирпичному зданию со светлым коридором и с большими, светлыми палатами.

Когда они стали подниматься на верхний этаж, Федя увидел, что кто-то наклонился и смотрит вниз через перила.

Это была Ксения.

– Ксюшка!

Но Ксения не улыбнулась.

– А сюда нельзя ходить.

Это были первые слова, которые Федя от нее слышал. У нее был грудной, певучий, но тонкий голосок. «Нельзя ходить» она произнесла так, как это говорит маленькая девочка озорным мальчикам про запрещенное, зная, что <ее> все равно не послушают, но тогда уж они будут знать, что делать.

– Мама не позволила?

Эти слова как-то вырвались сами собой, а Федя ужаснулся <тому>, что он сказал, но было уже поздно. Она со своими маленькими ножками, с косынкой, покрывавшей все лицо, так что из-за косынки как будто высматривал один только широкий нос, с каким-то особым наклоном головы, со своим певучим голоском так была похожа на маленькую, трогательную девочку, что нельзя было не подразнить, не задеть ее.

– Ксюшка, ты аспид!

– Да, нельзя.

Ксения смотрела прямо на Федю своими страшно серьезными, грустными и большими глазами. Потом она вдруг повернулась и ушла.

Феде хотелось бежать за ней и просить у нее прощенья, но это было бы уже совсем неприлично. Кто она? Какая она? Может ли такая хорошо перевязывать раненых?

– Кто эта Ксюша?

– Сестра, учится со мной.

– А сколько же ей лет?

– Семнадцать. Она ушла из гимназии, чтобы пойти в сестры.

– И хорошо она перевязывает?

– Хвалят. Ну, пойдемте теперь сюда. Вот посидите в дежурной. А я сейчас приду. Я сегодня дежурная вместе с Ксюшей, да убежала к вам. У вас интереснее.

Олечка почти толкнула его в маленькую дверь. В дежурной было накурено. Одна сестра лежала на лежанке, вытянувшись и положив одну ногу на другую, курила. Две других сидели за столом с «Кратким курсом анатомии и физиологии человека».

Олечка еще просунула голову в дверь, крикнула «принимайте-ка» и исчезла. Шесть любопытных глаз уставились на Федю, который стоял в середине комнаты и имел, вероятно, очень глупый вид.

– А! Попался, праведник. Это вы – праведник из II барака? А где же ваш товарищ?

– Он… он не пришел.

Все засмеялись.

– Не пришел? Ну и не надо, мы без него обойдемся. Правда?

Та, что лежала, лениво приподнялась с лежанки и стала тушить папиросу о дно пепельницы. Это была красивая, рослая женщина, с черными, тяжелыми волосами. Косынка сползла на плечо, и она не стала ее надевать, а подняла руки к волосам и стала поправлять прическу.

– Что же он так стоит? Женя, дай ему стул.

Ему дали табуретку, и он сел на нее в середине комнаты.

– Вот хорошо, есть на ком учиться.

Они попросили Федю сидеть смирно и втроем принялись его бинтовать. Одна бинтовала ему голову, другая левую руку, а третья – правую. Потом бинтовали ему грудь, потом ноги, живот и понемногу забинтовали его всего.

Федя со всех сторон был окружен женщинами, притом красивыми, молодыми и веселыми женщинами, которые не только не стыдились его, но, наоборот, старались своими движениями вызвать в нем те неясные чувства, которых он всегда так боялся и стыдился. Они как бы случайно прикасались к его коленям своими коленями, их руки гладили его по голове, по рукам, а красивая, черная, стоявшая за его спиной, сильным движением прислонила его к себе и прижала его голову к своей груди, чтобы пощупать, как проходил бинт под подбородком.

Федя уже чувствовал, что он погиб, что он – страшный грешник, но он ощущал такое острое счастье, что хотелось броситься к ногам черной красавицы или притянуть к губам одну из многочисленных рук, ходивших по его телу. Правда, было бы лучше, если бы другие, маленькие, мягкие руки взяли его за голову, но и это было так хорошо, что не хотелось уходить и хотелось вечно так сидеть[110]110

На обороте предыдущего листа рукописи запись рукой Проппа: «Вся эта сцена нехороша. Он должен быть счастлив от любви» (РО ИРЛ И, ф. 721, on. 1, № 98, л. 312 об.).

[Закрыть].

Вдруг открылась дверь и вошла Олечка. Она взялась за бока и стала корчиться от смеха.

– Ой, сыночек, что они с вами сделали! Бедненький, он пошевельнуться не может! Ха-ха-ха! Настоящий болванчик, ха-ха-ха. Нет, посмотрите на него!

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!