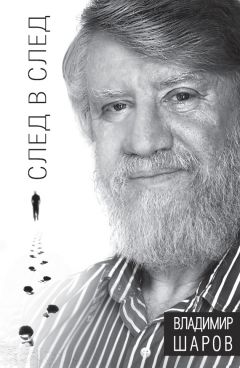

Текст книги "След в след"

Автор книги: Владимир Шаров

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]

Обычно по одному из грязных замоскворецких переулков она выходила к реке, по которой сейчас, в конце августа, часто плыли большие баржи и пароходы. Они были выше домов, складов, пакгаузов, и их палубы и капитанские мостики, поворачивая вслед за рекой к центру города, медленно переходили с одной улицы на другую. Ей нравилось смотреть на воду, на то, как баржи, встречаясь, плавно качают друг друга, нравилось, что их гудки гуще и увереннее, чем заводские.

Все эти дни Иоганн был особенно мягок и заботлив с ней, почти каждый вечер они выезжали в театр или ресторан. В субботу, 6 сентября, они были в Большом, слушали итальянскую оперу, в театре она выпила два бокала вина, ей было хорошо, весело, она была благодарна Иоганну, любила его. Выходя из театра, она вспомнила, что Иоганн после свадьбы говорил ей, что мечтает о трех сыновьях, что она их ему обещала, теперь ей было грустно, что трех сыновей у них не будет. Дома они разошлись по своим комнатам, она разделась, легла и в постели поняла, что больше не может. Она снова вспомнила, как он сказал ей, что хочет трех сыновей, и как она ему ответила, несколько раз, чтобы не ошибиться, повторила весь разговор про себя, потом встала и теперь вслух медленно сказала: «Иоганн, у тебя будет три сына» – и, не одеваясь, голая, через всю квартиру пошла к нему. Всю ту ночь она провела у Иоганна, и каждый раз, когда у нее начиналось, все быстрее, как заклятие, шептала: «Я рожу тебе трех сыновей», а потом уже, ничего, кроме этого, не помня, орала: «Трех сыновей! Трех сыновей!»

В течение месяца она освоила все, что Иоганн мог ей дать, но, словно в равновесие за первый год брака, не могла насытиться. По пять-шесть раз за ночь по дому разносился ее крик: «Трех сыновей!» – она уже знала, что Иоганн тяготится ею, боится и стесняется ее криков, что прислуга считает, сколько сыновей она зачала за ночь, и смеется над ней, что от прислуги о трех сыновьях знает весь дом, и Иоганна знакомый инженер уже спрашивал, как он прокормит столько детей.

В начале зимы Ирина поняла, что из этого дома надо уезжать. После нескольких скандалов она добилась от Иоганна увольнения прислуги – он считал, что поведение кухарки и горничной вполне понятно, что они ни в чем не виноваты и увольнять их безнравственно, – а сами они из заводской квартиры переехали к отцу Иоганна, а потом, после месяца поисков подходящего жилья, в конце концов поселились на последнем этаже большого доходного дома на Солянке. Здесь их никто не знал, а кухаркой Ирина предусмотрительно наняла какую-то полуглухую деревенскую девку. На Солянке их жизнь, хотя они постепенно расходятся все дальше, успокаивается.

После переезда Иоганн стал меньше бывать дома, до завода надо было добираться час, и на самом заводе нередко приходилось задерживаться почти до ночи. Карьера его пошла круто вверх, он был назначен начальником строящегося прокатного стана, самого современного в России, – будущей сердцевины всего завода. Хотя основное оборудование поставляли крупповские заводы, дирекция компании согласилась с проектом Иоганна усовершенствовать стан и катать на нем листы стали разной толщины. Все, что было надо для этого, делалось здесь же, на заводе, и требовало его почти постоянного присутствия. Квартира на Солянке была много меньше заводской, они не стали нанимать няньку, и Ирина сама почти весь день занималась Федором. Ожидая Иоганна (по-прежнему до его прихода она никогда не ложилась спать), думая о нем, о постели, все время ловя себя на том, что почти до онемения сжимает ноги, она так свыклась с тремя сыновьями, что, говоря, играя с Федором, то и дело, забывшись, начинала рассказывать ему о будущих братьях – Коле и Сереже, – она уже давно придумала им имена. Часто Ирина путала время, получалось, что Коля и Сережа уже есть, уже родились, что они сидят рядом с Федором и втроем слушают ее.

Ночи по-прежнему были для нее и Иоганна самым тяжелым. Уже ложась в постель, Ирина знала, что Иоганн устал, что он опять будет бояться ее криков, что она все равно будет кричать, что ей снова не хватит, и завтра она встанет возбужденная, раздраженная, и что так будет весь день, до следующей ночи. Утром, когда он уходил, она часто плакала, без дела ругалась на кухарку и успокаивалась только тогда, когда Федор просыпался и она, еще сонного, брала его в постель, а потом давала вволю играть среди подушек и одеял.

Три года она не могла забеременеть. Лет через пятнадцать после рождения Федора она скажет своей подруге Татьяне Глучиной, что, цепляясь за них днем и ночью, вспугнула своих детей. По рекомендации врача она перебывала у многих тогдашних московских светил, они находили, что у нее все в порядке, что скоро она забеременеет и что единственная помеха этому ее нервы, которые вконец расстроены и которые, если она хочет, чтобы ребенок был здоров, надо лечить. По их совету она принимала разные порошки, но результата не было, и она перешла на травы. Через полгода она поняла, что беременна.

На третьем месяце она несколько раз в день стала подзывать к себе Федора, он прижимался ухом к ее животу и подолгу слушал, как там живет и двигается братик Коля. Когда она была на четвертом месяце, Федор попросил ее наклониться, закрыть глаза, открыть рот и сам – она ничего ему не подсказывала – закричал туда: «Миленький, ты слышишь меня? Я тебя люблю». Ирина тогда ждала, что он даст ей подаренную утром конфету, а когда поняла, что случилось, в восторге стала обнимать его, целовать. Все это было прощением ей: и то, что она забеременела, и то, что у нее такой добрый сын, и то, что она его таким воспитала. Кажется, впервые за время их брака она позвонила Иоганну на завод, насилу дождалась, пока его найдут и позовут к телефону, стала рассказывать, потом неизвестно почему расплакалась, говорить уже не могла и только когда он сказал, что сегодня приедет рано, а сейчас – все, пора кончать, повесила трубку.

Вернулся он действительно рано, они вместе сели обедать, она отпустила кухарку и подавала сама. Ей было необыкновенно приятно кормить его, то, что она сама ему прислуживает и он ест как бы из ее рук, ждет, когда она нальет ему супа, положит сметану. Она понимала, что опять любит Иоганна, что счастлива, что именно от него у нее будет три сына. Она думала, что как хорошо, что он женился именно на ней, как правильно, что она послушалась отца Феодосия и своего отца, дала согласие – теперь ей страшно было подумать, что было бы, если бы она тогда отказала. Хорошо было и то, что Иоганн долго любил ее еще до этого согласия и всегда хотел, чтобы именно она родила ему трех сыновей.

После обеда они пошли в детскую, и Федор, как она и мечтала, забрался к ней на колени, опять потребовал закрыть глаза и открыть рот и снова, как утром, кричал в нее: «Миленький, я люблю тебя, слышишь?» Иоганн был тоже растроган, взял ребенка к себе и весь вечер до сна одну за другой рассказывал ему сказки. С утра у нее впервые, как после родов, болел живот, и потом, когда они уложили Федора и он заснул, она сказала Иоганну, что боится всяких неприятностей и сегодня к нему не придет. Потом, уже лежа в постели, когда от пузыря со льдом боль постепенно стала уходить, она снова поняла, что любит Иоганна, что хорошо, что до родов спать вместе они уже не будут, что срок ее испытания кончился, она очищена и они с Иоганном опять такие, какими были четыре года назад.

Через два месяца, когда боли у нее еще усилились и она почти не вставала с постели, их домашний врач, доктор Кравец, пригласил на консультацию гинеколога, и тот после краткого осмотра сказал, что у нее обширное запущенное воспаление матки и она не беременна. С того дня их отношения с Иоганном прерываются. Они редко видятся, еще реже разговаривают и совсем не вступают в жизнь друг друга. Федор остается на ней, это ее часть. Почти все время Ирина проводит с ним. Сначала она собирается сказать ему, что у него не будет братика, но боится и не может подобрать слов.

Первый раз после болезни выйдя из дома, она покупает в магазине на Арбате пять больших взрослых кукол и одного ребенка. Это – ее мать Наташа, Шейкеман, отец Феодосий, Иоганн и она, ребенок – Федор. День за днем куклы повторяют ее жизнь. В противоположном от окна углу детской Ирина строит из кубиков большой красивый монастырь. Четыре взрослые куклы не пускают куклу Ирину туда. Федор – судья. Она боится, что он осудит ее. Он смотрит на кукол, слушает, что они говорят, но сам никогда до них не дотрагивается. Сначала есть только пять кукол, потом, когда у Ирины рождается сын, появляется маленькая – шестая. Федор понимает, что это он. На следующее утро после дня его рождения она не находит больших кукол, а ее кукла и маленькая, шестая, сидят внутри монастыря, прислонившись к церкви.

Через три месяца она говорит Федору, что его брат Коля родился. Теперь они всегда вместе, он играет с ними, ест, спит, гуляет. Два года спустя воспаление у Ирины повторяется, и, хотя на этот раз диагноз поставлен сразу, она считает, что снова беременна, и через девять месяцев в доме появляется ее третий сын – Сережа.

Федор добрый мальчик, он любит мать так же, как когда-то Ирина любила своего отца, он откликается, когда Ирина зовет Колю или Сережу, легко запоминает, когда она рассказывает, что и как они делают, и безошибочно все повторяет. Ганнушкин, как-то зашедший по просьбе Ирины к ним домой, целый час наблюдал эту игру. В тот же день он заехал вечером, долго разговаривал с Иоганном и Ириной, предупреждал, что они погубят ребенка, потому что вся его нервность, экзальтация связаны именно с этими играми, их немедленно надо прекратить. Когда Ганнушкин уехал, Иоганн впервые кричал на нее, грозил, что разведется и заберет ребенка. Она была сильно напугана, дрожала. Иоганна уже давно, кажется, с их первой настоящей ночи, она боялась и была уверена, что он сдержит слово, заберет у нее Федора.

Еще больше Ирина боится, что с Федором уйдут его братья – Коля и Сережа. Чтобы удержать их, она готова на все. На Федоре она ставит крест. Теперь она играет и разговаривает только с Колей и Сережей. Федора же почти не зовет. Он льнет к матери, старается все время быть ближе к ней, но она гонит его к Иоганну, а рядом сажает Колю и Сережу. Через день он уже знает, что его будут целовать, пустят повозиться в постели, только когда он Коля или Сережа. Федор ревнует братьев, потом начинает их ненавидеть. Но без Ирины он не может жить ни минуты и, чтобы она его приласкала, что-нибудь почитала или рассказала, он уже без всякого давления чаще и чаще говорит, ведет себя, как Коля или Сережа. Ирине особенно нравится смотреть, как ковыляет только что научившийся ходить Сережа, и Федор раз за разом повторяет его. Потом он всю жизнь будет помнить и презирать себя за это.

Месяца через полтора после того, как у нее кончилось первое воспаление, или, как сама Ирина считала, после рождения Коли, она с Татьяной Глучиной, своей знакомой еще по Сергиеву Посаду, начинает посещать собрания мистиков и спиритов. Скоро она становится одной из самых известных оккультисток тех лет. Свидетельство этому ее обширная – больше ста посланий – переписка с Блаватской. На сеансах она разговаривает с Колей и Сережей, ее связь с ними крепнет. Тогда же у нее появляются первые любовники, и она перестает жить с Иоганном.

Разговор с Ганнушкиным не имел для Ирины серьезных последствий. Иоганн, как и раньше, весь день проводил на заводе, а теперь все чаще не ночевал дома. Страх лишиться детей проходит, и отношение Ирины ко всем троим становится более разумным. Она начинает уделять больше внимания старшему – Федору, хотя по-прежнему холодна с ним. Федор перестает чувствовать себя изгоем, но дети не сближаются, напротив, расходятся все дальше, у них совершенно разные характеры, разные интересы, с каждым годом сильнее дает себя знать и разница в возрасте: Федор уже ходит в гимназию и считает себя взрослым. Хотя все они влюблены в нее, отсутствие близости между братьями огорчает Ирину.

Так они доживают до семнадцатого года. После февральского переворота выясняется, что Иоганн еще в 1905 году стал членом РСДРП и все эти годы активно поддерживал большевиков. Летом он избирается депутатом Учредительного собрания от Московского промышленного района и фактически руководит заводом Гужона. Тем же летом Федор с отличием кончает гимназию и осенью поступает в Московское высшее техническое училище. Он явно идет по стопам отца и хочет быть металлургом. Гражданская война раскидывает семью в разные стороны и впервые разъединяет детей. Иоганна назначают директором Путиловского завода, и он берет Федора с собой в Петроград. Ирина с младшим – Сережей – застревает на Северном Кавказе, в Кисловодске. Средний, Коля, учится в Москве, в школе-коммуне Лепешинского.

В двадцать первом году вся семья опять соединяется в Москве. Братья выросли и стали совсем чужие друг другу. Начало жизни у них общее – остальное их только разъединяет, и Ирина, как может, пытается это узаконить. Пользуясь неразберихой послереволюционных лет и связями Иоганна, она выправляет двум младшим детям, Коле и Сереже, каждому – по собственной метрике. После возвращения Крейцвальдов в Москву в их квартире поселяется двадцатилетний оболтус (так он сам себя характеризовал) Александр Крауг, сын любимого университетского учителя Иоганна, профессора Крауга. Александр Крауг был последним любовником Ирины и, кажется, единственным человеком, который знал и дружил со всеми тремя братьями. Он сообщил мне немало ценного об их жизни, впрочем, многое и наврал.

От Александра Крауга я знаю, что он жил у Крейцвальдов до 1 марта двадцать четвертого года – дня смерти Ирины. Умерла она от инфлюэнцы, и осенью того же года также от инфлюэнцы умер и Иоганн. Оба они похоронены на Немецком кладбище в самом начале кленовой аллеи. Крауг утверждал, что Иоганн знал о его связи с Ириной и нисколько против этого не возражал. После возвращения в Москву он стал быстро сдавать и побаивался ее энергии. Хотя разница между супругами была меньше восьми лет, Ирина скорее походила на дочку Иоганна. Выглядела она прекрасно и умерла совершенно неожиданно для всех. Сыновей своих Иоганн любил, относился к ним ровно, никого не выделял и в помощи тоже никогда не отказывал. По словам Крауга, предусмотрительность Ирины, оформившей детям разные документы, оказалась не лишней, только благодаря этому после смерти Иоганна им удалось без подселений сохранить свою старую квартиру на Солянке.

Через два года после смерти родителей Федор женился на Наталье Коновициной. Говорили, что это просто девка. Несколько лет она проработала в ЧК, оттуда ее выгнали, год она скиталась неизвестно где, зарабатывала, подцепляя на кладбищах недавних вдовцов, потом познакомилась с одним из Крейцвальдов, кажется даже не с Федором, но спала со всеми тремя братьями. Как сказал Крауг, выбирала. Дальше, не без помощи друзей из ЧК – ОГПУ, два младших брата исчезли, а она вышла замуж за Федора и стала хозяйкой квартиры. Но все это не более чем домыслы, и особенно жалко, что распространяла их родня Федора – другие Крейцвальды. Мне удалось разыскать братьев Натальи и ее девяностотрехлетнюю мать, которая сейчас живет в Ессентуках, они добросовестно ответили на все вопросы, что я задал, и я могу рассказать, как было на самом деле.

Со стороны отца Наташа, или по-полному Наталья Дмитриевна Коновицына, принадлежала к очень старому роду. Ее предки есть уже в Бархатной книге царевны Софьи, куда, как известно, были вписаны только самые родовитые дворянские фамилии. Дед ее вышел в отставку в чине генерала от инфантерии, бабка была фрейлиной императорского двора при Александре III. Их единственный сын Дмитрий тоже пошел по военной части, но уже в тридцать лет, едва дослужившись до майора, был вынужден из-за дуэли покинуть полк. История была темной. В Военно-историческом архиве я нашел рапорт командира полка об этой дуэли, но и сейчас, когда я знаю обстоятельства дела, мне трудно сказать, кто из них двоих был больше не прав: Дмитрий Коновицын или убитый им, тоже майор, Николай Дроздов. Через год после этой дуэли Дмитрий Коновицын женился на дочери разорившегося текстильного фабриканта Елене Валовой – одной из первых тогдашних красавиц, будущей матери Наташи. Он был очень ревнив, и мать еще лет за пять до революции ушла от него, забрав с собой дочь и ее младшего брата Сергея; их старший сын, как и дед – Андрей, остался с отцом.

Крестный Сергея был владелец большого конного завода под Екатеринославом, он очень любил мать Наташи и после развода много ей помогал. Каждое лето они месяц или два проводили в его имении рядом с заводом. Там и Наташа, и ее брат страстно полюбили лошадей, и потом, много позже, в тридцатые годы, Сергей стал одним из самых знаменитых московских жокеев. Те, кто часто посещал бега в то время, наверняка помнят его под прозвищем Мальчик-с-пальчик.

После революции крестный лишился своего конного завода и помогать матери уже не мог. По рекомендации Буденного, который очень его ценил, крестного взяли заведовать конюшней московского ипподрома, и он посоветовал матери Наташи устроиться к ним в контору машинисткой. Она послушалась, но пальцы у нее оказались такие нежные, что при печатании из-под ногтей сочилась кровь, в конце концов ей пришлось отказаться от места и уйти. Жили они тогда очень тяжело, почти впроголодь. Когда НЭП утвердился, все наладилось, мать быстро выучилась на маникюршу и зарабатывала в ту пору очень хорошо, у нее был свой салон, своя клиентура, пара гнедых лошадей, которую подобрал крестный, удобная квартира на Арбате в доме со швейцаром.

Потом она вновь вышла замуж за крупного инженера-артиллериста, перестала работать, сдала в аренду, а через два года и вовсе продала салон. Дом они поставили на широкую ногу, ходили в рестораны, почти каждый день приглашали гостей. На одной из таких вечеринок мать познакомилась и влюбилась в приятеля мужа, тоже инженера, и ушла к нему. Мать любила рассказывать, что его прежняя жена никак не могла ее простить, безумно ревновала, грозилась облить серной кислотой. Они тогда сидели в квартире, как в осаде. Горничная знала, что должна открывать дверь только на цепочку и обязательно спрашивать – кто и зачем. До матери эта женщина добраться так и не сумела, а своего бывшего мужа искалечила. Подстерегла, когда он шел на работу, достала из сумочки пистолет и выстрелила. Пуля прошла всего в двух сантиметрах от сердца. Умер он или нет, мать точно не знала: в тот же день она уехала на юг, в Крым, и больше никогда с ним не виделась. Кажется, он все-таки выжил и даже вернулся в свою старую семью, к жене, которая, ранив его, потом много месяцев самоотверженно выхаживала.

В то время, когда мать спасалась в Крыму, ее второй муж посватался к Наташе. Еще когда они жили с матерью, он иногда залавливал ее в коридоре и целовал, потом из-за разводных дел они несколько месяцев не виделись, а тут, дня через три после отъезда матери, он позвонил, сказал, что очень скучает без Наташи, что знает все про их дела и ждет в гости к своей сестре. Наташа думала, что у него будет вечеринка, и поехала. Вошла – а там никого, только накрыт стол на двоих, стоят приборы и в ведерке со льдом бутылка шампанского. Она потом рассказывала матери, что, когда он посадил ее на колени, у нее и в мыслях ничего не было – все равно как отец, а он поцеловал в губы и говорит: «Наташа, я тебя давно люблю. Мама вернется, я с ней поговорю, она против не будет». Наташа тогда сказала ему, что через месяц выходит замуж, и он ее отпустил.

За год до этой истории она познакомилась с греческим послом, который ухаживал за ее подругой. На один из приемов та взяла с собой Наташу, посол увидел ее и влюбился. Почти каждый день они катались по Измайловскому парку или за городом на шикарной американской машине, кажется, это был «кадиллак», потом возвращались в посольство, и там, в его кабинете, на столе их уже ждали две хрустальные чаши с черным и зеленым виноградом, а рядом третья – с водой, окунать ягоды. Посол очень интересовался патриархом Никоном, и один раз они ездили совсем далеко, в Новоиерусалимскую лавру. Купались в Иордане, как раньше называлась Истра, объездили все окрестные деревни: и Назарет, и Вифлеем, и Тивериаду. До шестнадцати лет он жил в Палестине – дед его возглавлял на Святой Земле греческую православную консисторию – и теперь всю обратную дорогу рассказывал ей о земной жизни Спасителя, о Палестине, Иерусалиме, о том, как выглядят настоящие Назарет и Вифлеем. Тем же вечером он, зная, что Наташе скоро исполнится семнадцать лет, подарил ей на день рождения прелестные лайковые туфельки с тонкой золотой отделкой, самые красивые из всех, какие у нее когда-либо были.

Недели через две после поездки в Новый Иерусалим, когда Наташа уже за полночь вернулась домой со свидания, мать сказала ей: «Днем приезжал офицер из ГПУ, спрашивал про тебя, куда ушла и вообще чем занимаешься. Я ответила, что ничего не знаю, что ты будешь нескоро, если вообще придешь домой ночевать». Наташа испугалась, мать тоже была испугана, умоляла расстаться с греком, уехать из Москвы, пока дело не уляжется и про нее не забудут.

Уехать Наташа не решилась и стала прятаться. Мать скрывала ее в своем салоне, в маленькой темной комнатушке, где когда-то спал швейцар. Через неделю офицер приходил снова и, опять не найдя Наташу, оставил бумагу, в которой значилось, что она должна явиться к нему на Лубянку завтра в одиннадцать часов утра. Едва он ушел, мать сразу побежала к ней, рассказала, и они вдвоем, сидя в Наташином убежище, проревели всю ночь. Утром мать сказала: «Что ж делать, Наташа, иди, а то еще хуже будет», – собрала ей смену белья в узелок, и Наташа пошла.

Следователь, что ее вызвал, встретил Наташу очень любезно, сказал: «Вам нечего бояться, мы ничего от вас не хотим. Просто этот ваш посол подозревается в шпионаже, и нам надо знать, где и когда вы встречались, куда ездили и все такое».

Наталья ответила, что ничего особенного между ними не было: катались несколько раз на машине, и туфельки он ей подарил на день рождения, они, кстати, оказались малы, и она их вернула (это было неправдой). Ее поблагодарили за помощь, а через два дня снова позвонили и предложили работать у них секретаршей. Наташа как раз искала место и легко согласилась. Печатать она научилась у матери еще несколько лет назад, и это дело ей нравилось. Грека через месяц выслали, он действительно оказался шпионом.

В ОГПУ Наташа проработала полтора года, пока не вышла замуж. Она оказалась хорошей машинисткой – и грамотной, и старательной, все ее любили, звали ласково «Золотые ручки». В ОГПУ за ней многие ухаживали. Была она молоденькой, хорошенькой, с чудным цветом лица – всегда румянец во всю щеку, не выспалась ли, плакала ли – ничего не смывало.

Ей чекисты тоже нравились. Наташа рассказывала матери, что многие были прямо красавцы: высокие, стройные – как белогвардейские офицеры. Но вышла замуж она не за молодого чекиста, а за человека на двадцать лет старше.

Однажды ее вызвал к себе в кабинет заместитель Дзержинского, начальник следственного отдела ОГПУ Николай Иванович Старолинский. Сначала она удивилась, а в кабинете уже все поняла. Через три месяца они поженились, и она с ним была очень счастлива. Хотя брак и вышел недолгим – меньше двух лет. В самом начале двадцать четвертого года он умер от крупозного воспаления легких.

Жили они и дружно, и весело, почти каждый день в доме бывали гости. На их четверги часто заходили Брюсов, Маяковский, Бабель, Брики, бывало, что они приводили с собой кого-нибудь из молодых, и тогда перед ужином устраивались импровизированные читки – чаще стихи, реже проза. Слушали всегда благожелательно, старались поддержать, кое-кому из молодых Старолинский помогал и потом – с жильем, с печатанием. Он очень гордился, что его дом известен в Москве как литературный салон.

Было время, когда и сам Николай Иванович примыкал к символистам, дружил и подражал Андрею Белому, был участником встреч в знаменитой башне Вячеслава Иванова. В девятом году, незадолго до того, как перешел на нелегальное положение, он закончил первую часть большого романа, которая так и не была напечатана. Но завсегдатаи дома ее читали, и, хотя самому Николаю Ивановичу она теперь казалась наивной, Брюсов считал, что ее необходимо опубликовать. Он же говорил, что если бы она вышла тогда, когда была написана – пятнадцать лет назад, – наши сегодняшние представления о прозе символистов во многом бы изменились. Он искренне сокрушался, что Николай Иванович ушел из литературы и больше не пишет.

Одна Наташа знала, что он продолжает писать. Делал он это только на работе, в своем кабинете, и тогда возвращался глубокой ночью. Домой он никогда не приносил ни одной страницы, хотя Наташа не раз предлагала перепечатать текст. Она не скрывала, что скучает без лубянковской суеты и коловращения, без того, что все спешат и всем срочно, без своей машинки, но он всегда отказывался, целовал ей руки, говорил, что бог с ним, с романом, лучше он споет ей арию Риголетто (у него был хороший баритон). Уже потом, после смерти Николая Ивановича, к ней несколько раз заходили его сослуживцы, забрали все бумаги, под разными предлогами спрашивали и об этой рукописи, и Наташа была благодарна мужу, что никогда не видела ее и легко может сказать, что даже не знает, о чем речь.

Тем не менее Николай Иванович дважды говорил с ней о своем романе, оба раза немного выпив (вообще он почти не пил) и раззадоренный чужим чтением. Было видно, как тяжело год за годом писать в стол, в сейф, никому ничего не говоря, не читая, не показывая. Оба разговора были коротки, сумбурны, и она запомнила немногое. Первый из двух – почти сразу же после их женитьбы. Гости разошлись, она убралась, легла, уже засыпала, когда он вошел в комнату, поцеловал и сел рядом. Она видела, что он хочет что-то сказать, но с чего начать, не знает. Думая помочь, она, неизвестно почему, спросила про революцию. Он задержался, но ответил. Наташа из-за этой «революции» потом всю жизнь считала себя дурой, была уверена, что он приходил совершенно с другим, но говорить не решался и был рад и благодарен, когда она указала выход.

«Может быть, ты права, Ната, – сказал он, – начать надо с революции. Как получилась эта революция, кем она сделана – никому не известно. Реально ее никто не ждал и почти никто не хотел. Правда, были те, кто ее предсказывал, долгие годы о ней пророчествовал; может быть, они испугались, что останутся лжепророками, как Иона у стен Ниневии, воззвали к Господу, почему он не разрушил еще града сего. После революции осталось совсем мало таких, кто был за нее или против. Все остальные – серая масса, болото, которое засасывало и топило революцию. Но даже мечтавшие о революции мало что в ней понимали и тыкались в разные стороны. Правда, мы всегда знали, кто сегодня наш враг, а кто друг, кто с нами, кто против нас, и от этого шли. Мы надеялись, что гражданская война раскачает болото и определит всех, но таких оказалось немного, да и то, боюсь, что пройдет два-три года – и все опять уляжется».

Потом он начал рассказывать, как ездил курьером между Стокгольмом и Петербургом, как один раз его сцапали, судили, но с этапа он бежал – было это в январе семнадцатого года, – снова вернулся вспять и заговорил о своем романе: «Понимаешь, Ната, литература – это такая вещь… у писателя нет материнского инстинкта, он рождает человеков, растит их, потом судит и сам приводит приговор в исполнение. Хуже того: те, кого он любит, почти всегда гибнут. Сейчас мы хотим использовать это качество литературы. Литература должна помочь нам. Она будет писать только тех, кто точно и твердо знает, что надо; те, кто против, останутся как фон, а все болото, все остальные должны исчезнуть. Они должны исчезнуть навсегда, навечно, исчезнуть так, чтобы о них ничего не знали ни дети их, ни внуки, даже то, что они вообще были. Они должны сгинуть, как сгинули и растворились бесписьменные печенеги и половцы».

Второй раз он заговорил об этом больше чем через год, тоже в их обычный четверг, когда Брюсов, особенно много льстивший ему весь вечер, ушел и в столовой они остались одни. Николай Иванович тогда ей сказал: «Их жалко, они бесконечно завидуют Менжинскому, мне, Брику, что мы вовремя ушли от фантомов, мистики, идей, от всего: и от символизма, и от футуризма – в реальный мир. Они преклоняются перед нашим миром, потому что у нас все подлинно: и страх, и предательство, и страдание, и самое главное – смерть. Они знают, что мы вот этими руками пишем романы из живых людей, романы, в которых все настоящее, а им никогда даже не приблизиться к этому. Агранов не понимает их. Он до сих пор уверен, что они льнут к нам потому, что мы власть и нас надо бояться, потому, что надеются, что, если попадут в наши руки, мы по старой памяти их не расстреляем. Или они хорошо нас изучат, а потом переиграют, обманут – опять же вывернутся. Он вчера снова ко мне зашел и говорит: «Ты их хоть раз не домой, а сюда, в кабинет, пригласи, и тебе и Наташе хлопот меньше, и если потом соблаговолишь отпустить, они не за чай благодарить – всю жизнь молиться на тебя будут». Зря он так, конечно.

Знаешь, Ната, я уже лет пять как по-новому стал понимать нашу работу. Мне и самому еще далеко не все ясно, а другим рассказывать тем более рано. Недели две назад я вызвал своих ближайших сотрудников, начал, а через минуту вижу – говорю плохо, нечетко, мну слова, я и оборвал, на текучку свел. Написано уже много, а конца не видно. Даже названия толком нет. Наверное, должно быть что-то близкое к «Поэтике допроса». Год назад я тебе говорил, что в эту революцию должна сделать литература, кто в ней погибнет страшнее всего, навсегда. Так вот, мы, чекисты, спасаем их. Все те, кто пройдет через наши руки, спасутся. Мы воскресим и многих из уже погибших. Год назад я добился новых папок для дел. На них надпись: «Хранить вечно». Подозреваемые боятся их как огня. Они уверены, что из-за этой надписи мы, как в аду, будем расстреливать их изо дня в день до скончания века. Какая чушь! Так они обречены, а эта надпись сохранит их, не даст сгинуть.

Вот ко мне ввели подозреваемого. Я пишу номер дела, его фамилию, открываю папку и начинаю допрос. У меня уже есть версия. Но если я вижу, что она не подходит к обвиняемому, я легко отказываюсь от нее. Я говорю с ним каждый день и с каждым днем все лучше его понимаю, все легче подбираю связи, контакты, сообщников, наконец, то, что он совершил. Он никому не верит, всего боится. Он пытается объяснить мне, что ничего не смыслит ни в революции, ни в контрреволюции, что всегда хотел только спастись, спрятаться, переждать, что больше ничего не делал, а это не преступление. Я слушаю его голос, самый темп речи, смотрю на его глаза, руки, он становится мне все яснее, все ближе, и я уже легко вижу самое трудное – детали. Тут важна каждая мелочь: и место, и обстановка, и погода, и время. Разные люди по-разному ведут себя утром и вечером. Детали соединяют картину, делают ее живой. Если они подлинны, она сама начинает говорить с тобой. И вот приходит момент, когда обвиняемый понимает, что я прав, что это он и есть, что я, как отец, породил и создал его, и он сознается, что это он. Тогда наступает самое главное, то, для чего шла вся работа. Этот обычный человек начинает с блеском и талантом рассказывать о себе. Страха уже нет. Он говорит и говорит, он захлебывается и не может остановиться. Я пишу и с трудом успеваю за ним. Он рассказывает мне поразительные вещи, вещи, о которых я, создавший его, и не подозревал. Когда я писал свой роман, то знал – лучшие куски не те, что я лучше придумал и потом записал, а те, где, когда я писал, для меня все было новым, где я уже создал своих героев, они живые, и думают, и живут сами. Здесь то же самое. Пойми, разве нам нужен суд? Есть только я и он».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?