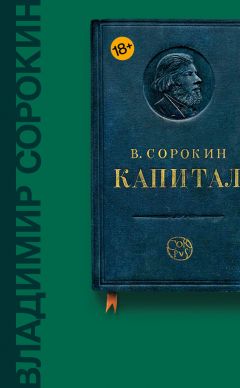

Текст книги "Капитал (сборник)"

Автор книги: Владимир Сорокин

Жанр: Драматургия, Поэзия и Драматургия

Возрастные ограничения: +18

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 6 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Человек в очках. Она хорошая, она очень хороший, порядочный человек, ребята, с ней можно делать все, что захотите! Она на все согласна! Ей можно лить мед за ворот… или палкой бить по спине! Можете ей в жопу чего-нибудь засунуть! Очки, например!

Ивановы переглядываются.

Иванова. Ты что? Действительно с ума сошел?

Иванов. Может, тебе доктора позвать?

Человек в очках. Да нет… не надо.

Плачет.

Танечка… ну… подпиши… ради Христа… подпиши…

Иванова. Вот-вот, Христа еще вспомни. Как меня подставлять – не помнил Христа, а теперь вспомнил!

Человек в очках. Танечка! Ну прости меня за все! Я исправлю все! Подпиши, я все исправлю! Коломийца я возьму на себя, я его убью, гада ебаного, только подпиши!

Иванова. Все, до свидания.

Человек в очках. Нет! Нет, нет! Не бросайте меня! Умоляю! Умоляю!

Ивановы уходят.

В помещении появляются шесть поваров в поварских колпаках. Они хватают человека в очках, раздевают его, связывают, затыкают ему рот толстой морковью. Затем замешивают тесто, раскатывают его огромной скалкой, насвистывая веселую мелодию. Голый человек в очках лежит на полу и стонет. Повара подсоединяют газовый баллон к громадной газовой плите, ставят на нее чан с водой, кидают в воду соль и лавровый лист. Затем обмывают человека в очках из шланга, солят его, перчат и закатывают в тесто. Получается громадный пельмень. Когда вода закипает, повара опускают пельмень в чан. Пельмень варится. Затем повара вынимают его, кладут на серебряное блюдо, укрепленное на изящной тележке, снимают свои фартуки и колпаки, надевают белые перчатки и везут тележку по длинному коридору, насвистывая все ту же мелодию. Коридор кончается, упираясь в красивую дверь в стиле ампир, повара открывают ее и ввозят тележку в небольшой, но богато отделанный зал. Посередине стоит стол, роскошно сервированный на двоих. Марк в белом фраке и Наташа в вечернем платье.

Шеф-повар. Марк Сергеевич, горячее.

Марк. Подавайте.

Повара режут пельмень и подают к столу.

Наташа. Как красиво! Что это, Марк?

Марк. Русский пельмень.

Наташа. А с чем?

Марк. С нашим общим знакомым.

Наташа (непонимающе). С каким еще знакомым?

Марк (поварам). Вы свободны.

Шеф-повар. Марк Сергеевич, когда прикажете подавать десерт?

Марк. Я позвоню.

Повара выходят.

Марк (наливает Наташе и себе водки). Под пельмени лучше всего пить что?

Наташа. Водку, конечно… но погоди, я не поняла насчет общего знакомого.

Марк. Попробуй, тогда поймешь. Давай выпьем.

Наташа. Марк, ну скажи сначала.

Марк. Угадай.

Поднимает рюмку.

За твои прелестные губки, которыми ты не говоришь ни по-русски, ни по-английски. Чтоб они цвели, как майская роза, чтоб они были всегда свежими, как устрицы из Лозанны, и… и… чистыми, как помыслы младенца.

Наташа. Хулиган.

Чокаются, пьют.

Наташа (вздрагивает). Ой! Знаешь, каждый раз после водки я… это, просто умираю!

Марк. Почему?

Наташа. Даже не знаю почему! Адский напиток!

Марк. Тебе не нравится водка “Абсолют”?

Наташа. Ты же знаешь – водка не мой напиток.

Марк. Дорогая, но шампанское к пельменям – все равно что ликер к устрицам.

Наташа. С тобой невозможно спорить.

Марк. Ты не спорь, солнышко, а ешь.

Наташа (пробует). Ммм… Что-то необычное… с чем этот пельмень?

Марк. Я тебе говорю – попробуй получше и сразу угадаешь.

Наташа (ест). Там внутри не фарш, а куски какого-то зверя. Правильно?

Марк. Молодец! Остается только угадать, какого зверя. Давай по второй.

Наливает водки.

Наташа. Теленок?

Марк. Ну, солнышко, я не настолько банален, чтобы кормить мою любовницу телятиной.

Поднимает рюмку.

Твое здоровье, дорогая.

Чокаются, пьют.

Наташа (после выпитой рюмки машет ладонью перед ртом). Ооооо! Какая все-таки это гадость – водка! Какой мудак ее изобрел?

Марк. Не могу ответить точно. Но уверен, что он был достойным человеком.

Наташа. Я б его повесила… или нет, закатала бы в бочку с водкой и бросила в море!

Марк. Какая ты у меня кровожадная.

Наташа. Ну правда ведь каждому дураку понятно, что лучше и красивей шампанского в мире нет ничего!

Марк. Ладно, Бог с тобой, пей свое шампанское.

Наливает ей шампанского. Чокаются, пьют, едят.

Наташа. Да, сейчас я чувствую, что это не теленок.

Марк. А кто?

Наташа. Косуля?

Марк. Нет.

Наташа. Кабан?

Марк. Нет.

Наташа. Олень? Лось?

Марк. Не олень и не лось.

Наташа. Марк, ну кончай придуриваться, скажи: кто это?

Марк. Я могу лишь тебе подсказать – это наш общий знакомый.

Наташа. Собака?

Марк. Нет.

Наташа. О боже! Это мой жеребец?! Гурам?! Я тебя убью!

Марк. Успокойся, твой жеребец спокойно жует свой овес на конюшне.

Наташа. О Боже мой…

Вздыхает.

Ты хочешь меня угробить сегодня. Не буду я ничего отгадывать! Сам скажешь. Дай закурить.

Марк. Кури на здоровье.

Дает ей закурить.

Наташа (встает, идет по залу). А здесь уютно. И часто ты водишь сюда своих любовниц?

Марк. У меня нет любовниц. У меня есть жена и есть ты.

Наташа. Все новые русские так говорят!

Марк (встает, подходит к ней, берет ее за запястья). Я – не все.

Наташа (с улыбкой). Правда?

Марк. Я не все. Запомни это, Наташа. Я единственный.

Наташа. Мне больно.

Марк. Я очень прошу тебя – запомни.

Наташа. Ну больно же… отпусти!

Марк отпускает ее.

Наташа. Иногда мне кажется, что ты сумасшедший.

Марк. Давай еще выпьем. С тобой всегда как-то удивительно хорошо пьется.

Наташа. А еще что со мной хорошо делается?

Марк (наливает ей шампанского, себе водки). Ну, об остальном я вообще молчу.

Чокаются.

Марк (после долгой паузы). Я люблю тебя, Наташа.

Они целуются.

Наташа. Ты действительно очень странный.

Марк. Почему ты не носишь мое платье?

Наташа. Как не ношу? А позавчера?

Марк. Надевай его каждый раз. Каждый раз.

Наташа. Ну… милый… если я буду его надевать каждый раз, я быстро надоем тебе.

Марк. Ты никогда не надоешь мне.

Наташа. Знаешь… это глупо, но с тобой себя чувствую как девочка.

Марк. Это хорошо.

Наташа. Не знаю, хорошо это или плохо. Но у меня раньше такого не было. Ни с кем.

Марк. У меня тоже не было ни с кем, как с тобой.

Наташа. За что выпьем?

Марк. Чтоб всегда быть вместе.

Наташа. Давай.

Пьют.

Наташа (возвращается к столу, ест стоя). Марк, ну не будь врединой, скажи, с чем этот пельмень?

Марк. С твоим отцом.

Наташа. Правда?

Марк. Правда.

Наташа. Не верю. Перекрестись.

Марк крестится. Наташа смотрит на него, бросает тарелку на пол и с визгом кидается Марку на шею.

Наташа (восторженно, смеясь). Марк! Марк! Ой, Марк!

Марк. Вот тебе и Марк!

Наташа. Ой, я не верю! Все-таки ты врешь! Скажи, что врешь!

Марк. Ну что мне – второй раз креститься?

Наташа. Врешь, врешь, врешь!

Марк освобождается от ее объятий, подходит к пельменю, берет большой нож, примеривается и отрезает угол от пельменя; снимает тесто, под которым оказывается голова человека. Марк поднимает голову серебряной лопаткой и ставит на пельмень. Наташа подходит и смотрит на голову.

Марк. Ах да. Он же очки носил.

Вынимает из кармана стильные очки в золотой оправе и надевает на переносицу мертвеца.

Вот. Золотых у твоего отца не было, но это непринципиально.

Наташа. Теперь верю. Это папаша. Марк! Блядь! Как ты любишь сюрпризы!

Марк. Моя слабость.

Наташа. Погоди… ой… я же съела уже два куска!

Марк. Что, тебе плохо?

Наташа. Не пойму…

Марк. Тошнит?

Наташа. Вроде… нет.

Марк. Ну и слава Богу. Давай еще закусим.

Наташа. Подожди…

Икает.

Ой, блядь!

Смеется.

Марк, я с ума сойду с тобой!

Марк. Не сойдешь. Ты сильная.

Наташа. Тебя надо изолировать от общества!

Марк. Только вместе с тобой, солнышко.

Целует ее.

Наташа. Ой, это полный пиздец!

Смотрит на голову.

Папаша!

Смеется.

Папаша, блядь! Третьего дня со мной по телефону говорил: “Наташка, привези мне картошки. И молочка”.

Марк (целует ей руки). А ты что, рыбка?

Наташа. А я Любке перезвонила, говорю: Любаня, ты младшая сестра, у тебя ноги постройнее, грудь потверже, так что дуй на рынок папе за картошкой.

Марк. А она?

Наташа. Отвезла. Налей мне шампанского.

Марк наливает шампанского.

Марк. Силь ву пле, мадам!

Наташа (смеется). Наташка, привези картошки! Не могу! Привези молочка!

Расплескивая шампанское, садится на пол.

Марк, я обоссусь от смеха! Картошки! Ха-ха-ха! Я умираю! Ха-ха-ха! Молочка! Ха-ха-ха!

Ложится на пол.

Марк (садится рядом с ней). Тебе смешинка в рот попала.

Наташа. Марк! Ну это же пиздец! Марк!

Марк. Смотри, воздухом подавишься.

Наташа. Марк! Марк! Ха-ха-ха!

Марк. Рыбка, ты простудишься.

Наташа. Ха-ха-ха!

Марк. Наташенька, побереги себя.

Наташа. Ой, дай мне руку. Ха-ха-ха!

Марк помогает Наташе встать.

Наташа (берет со стола салфетку, прикладывает к глазам). У меня уже тушь потекла. Досмеялась… Ха-ха-ха!

Марк. Ты так классно смеешься.

Наташа. А плачу?

Марк. Тоже классно.

Наташа (успокоившись, смотрит на голову отца). Да. Сказали бы мне, школьнице, что я съем своего папу.

Марк (трогает ее ноги). Жаль, что я не знал тебя школьницей. Очень жаль.

Наташа. Я бы тебе точно не понравилась. Я была такой серой мышкой. Вообще все мое детство какого-то серого цвета. Как северное небо зимой.

Марк. Ты жила на севере?

Наташа. Да. В военном городке. С папашей прапорщиком.

Марк. А мать?

Наташа. Умерла, когда мне было три года. От почечной недостаточности. Так что меня воспитывали папа и Родина.

Встает.

Серое, серое. Все серое. Папаша перегородил комнату платяным шкафом, и я спала за этим шкафом. А он водил к себе баб. Жен летчиков их полка. Летчики уходили в ночные полеты, а жены еблись с моим папашей. Я этого не понимала сначала.

Марк. Что?

Наташа. Ну, мой папаша был довольно невзрачным мужиком. А бабы его любили. Симпатичные бабы. Жены классных летчиков, которые летали как боги. А мой папа заведовал в полку постельным бельем. И менял этих жен летчиков, как наволочки. Странно. А потом мне все объяснила одна девчонка, дочка летчика. Оказывается, когда летчик на современном истребителе набирает высоту, у него сразу встает хуй от перепада давления. А если он резко преодолеет звуковой барьер – может сразу кончить.

Марк. Первый раз слышу.

Наташа. Да, да. Ее мать каждый раз спрашивала отца после полета: ну что, опять с небом Родины трахался? Стирать трусы?

Марк. Класс!

Наташа. То есть у жен летчиков была серьезная проблема. Их мужья трахались с небом, а своих жен не удовлетворяли. И жены бегали к прапорщикам, бензозаправщикам, техникам. Мой папа умел ебаться. А я за шкафом лежала и слушала.

Марк. Ты ласкала себя?

Наташа. Нет. Я ковыряла шкаф ногтем. Узоры на дереве. До сих пор помню эти узоры. Один был похож на розу. Другой – на велосипед. А третий – на дерущихся водолазов.

Марк. А я любил дрочить. Представлю себе больницу. Будто девочек кладут на операционный стол и осматривают. А они плачут. Меня мать однажды застукала в ванной. Потом взяла тюбик резинового клея, выдавила мне в штаны, вытолкала меня на улицу и сказала: “Иди, Марк, и хорошо подумай о своем будущем”.

Наташа. И ты подумал?

Марк. Подумал, но дрочить не перестал.

Наташа (смеется). С тобой не соскучишься!

Марк. Я рад, что тебе весело. Но выпить все-таки хочется.

Наташа. Давай, давай выпьем. У меня тост есть.

Марк снова наливает ей шампанского.

Наташа. Давай за тебя.

Марк. Почему за меня? Нет, рыбка, давай за тебя.

Наташа. За меня уже пили. За тебя. За твою… за твой…

Марк. Хуй?

Наташа. Юмор!

Марк. Спасибо, милая. Я очень тронут.

Чокаются, пьют.

Марк. Пока еще горячее, давай еще по кусочку.

Наташа. Давай.

Марк. Кстати, ты же не попробовала соус. Знаешь, как он называется? “Бетельгейзе”.

Наташа. Это что?

Марк. Самая большая звезда во Вселенной. Ее диаметр больше орбиты Марса. Представляешь?

Наташа. Не очень.

Марк. Главное – это очень вкусно.

Кладет ей кусок, поливает соусом.

Наташа (пробует). Вкусно.

Марк. Еще бы!

Наташа. Не знаю, может, я не права, но мне кажется, что…

Марк. Что, милая?

Наташа. Ты не обидишься?

Марк. Я не обижусь, даже если ты убьешь меня.

Наташа. Ну… мне кажется, что мой отец вкуснее твоей матери.

Марк. Возможно. Во-первых, он моложе на три года. Во-вторых, моя мать страдала ревматизмом. А в-третьих…

Наташа. А в-третьих, я люблю тебя.

Марк. Я обожаю тебя, рыбка.

Целуются, не переставая жевать.

Наташа. Тебе грудинка попалась?

Марк. По-моему, это плечо.

Наташа. А у меня… даже не знаю, что это за часть.

Показывает.

Что это?

Марк. Трудно сказать, милая. Наверно, шея.

Наташа. Наверно. Вот позвонки… а может, спина… ммм… а с соусом правда вкуснее.

Марк. Естественно.

Едят молча.

Наташа. Странно все-таки.

Марк. Что, милая?

Наташа. Отец мой был таким говном, а мясо вкусное.

Марк. Так часто бывает… Кстати, милая, чтоб не забыть. Звонил Петя, приглашал на уикенд к ним. Я ему пока не ответил.

Наташа. Да ну… не хочу я к ним. У него жена трещит, как пулемет.

Марк. Мне Петя нравится. Умный парень. Веселый.

Наташа. Он-то умный, а жена глупа, как пробка. Да ну их.

Марк. Поехали тогда к Хохловым на дачу.

Наташа. Опять кокаин нюхать?

Марк. Тебе не понравилось разве?

Наташа. Нос заложило, как при гайморите. И трахаться хочется.

Марк. Это плохо, по-твоему?

Наташа. Хорошо. Но я и без кокаина хочу трахаться.

Марк. Я знаю, киса.

Наташа. И потом… этот Хохлов… странный парень.

Марк. Почему странный?

Наташа. Зачем ему японский сад вокруг русской дачи?

Марк. Это успокаивает.

Наташа. Он что – японец? У него морда вполне русская. Чего ему успокаиваться.

Марк. На него было покушение.

Наташа. Ну и что? На кого из новых русских не было покушений? На тебя же тоже было, но ты не заводишь японского сада!

Марк. На меня было два покушения. А на Хохлова – только одно. Это большая разница.

Наташа. Почему?

Марк. Страшно становится после первого. Люди удваивают охрану, садятся на кокаин. Заводят японский сад. Часто ходят в церковь. А после второго покушения страх пропадает. Совсем.

Наташа. А после третьего?

Марк (смеется). Я таких не встречал!

Наташа. Марк, хорошо, что тебе не нужен японский сад. И ты ничего не боишься.

Марк. Как говорил один мой друг, в русском бизнесе есть два пути: либо ты боишься, либо ты работаешь. Правда, сам он уже полгода лежит на Крестовском кладбище.

Наташа. Он боялся?

Марк. Нет. Он работал.

Наташа (вздыхает). Ну вот… опять мы про кладбище заговорили.

Хлопает в ладоши.

На хуй! На хуй! На хуй!

Смеется.

Ой, слушай, я же тебе забыла рассказать! Я видела сегодня классную сцену! Дико классную! Я сегодня была в парикмахерской.

Марк (целует ее). Я это заметил.

Наташа. Подожди… вот, и пока меня Танечка стригла, я смотрела в окно. У них оно такое большое, улица видна, как в кино. А на улице какой-то кретин на синем мерседесе въехал в грузовик. Или, может, грузовик в него въехал, я не знаю. Грузовику ничего, а мерседес слегка помяло, ну и лобовое стекло разбилось. Грузовик уехал, кретина увезла куда-то милиция, а мерседес остался стоять на улице. И вот здесь-то и началось кино! Откуда-то прямо из-под земли появились люди, которые стали раздевать мереседес. Они делали это быстро и профессионально. Их было несколько групп, каждая со своей специализацией: одни снимали колеса, другие вынимали мотор, третьи чистили салон, и знаешь, что мне это напомнило? Я смотрела фильм про Африку, как львы охотятся на зебр. И вот они завалят зебру, выедят в ней лучшие куски и уйдут. А потом приходят гиены, съедают потроха, потом сразу налетают грифы, потом приползают муравьи… В общем, когда я вышла из парикмахерской, на улице лежал только кузов мерседеса. Как синий череп. И пошел снег. И было так красиво. Этот пустой синий череп под снегом был такой… такой…

Вздыхает.

Все-таки как хорошо, что в России иногда встречается что-то по-настоящему красивое.

Марк. Да.

Молчит.

И все-таки, киса, куда мы поедем на уикенд? К Пете ты не хочешь?

Наташа. Не хочу.

Марк. Значит, к Хохловым ты тоже не хочешь? Куда же мы поедем?

Наташа. Поехали в Вороново.

Марк. В этот бардак? Неужели тебе понравилось?

Наташа. Там лес хороший. Я на лыжах каталась.

Марк. Рыбка, но там куча народа, и все какое-то быдло…

Наташа. Мне плевать на народ.

Марк (с улыбкой). Правда?

Наташа (с улыбкой). Ага.

Марк. Ну, тогда поедем в Вороново. Сауна там ничего.

Наташа. И бассейн. Хотя бассейн… знаешь… там, когда входишь, дно такое скользкое и холодное… так ногам холодно и сразу это… хочется…

Марк (настороженно). Что, милая?

Наташа. Хочется, чтобы… это… чтобы…

Замирает.

Марк. Что, милая? Что?

Наташа (внимательно смотрит на него). Ты кто?

Марк (сильно бледнея и теряясь). Я… милая… я Марк…

Наташа. Кто?

Марк (дрожащим голосом). Марк… Марк… милая… Марк…

Наташа (встает со своего места). Какой Марк?

Марк (тоже встает). Милая… милая…

Наташа. Какой Марк?

Марк. Милая… не надо… Наташенька…

Наташа. Какой Марк?

Марк. Наташенька… я скажу… я все скажу… не надо…

Наташа (кричит). Какой Марк?

Марк (опускается на колени). Милая, не надо! Я скажу! Я скажу!

Наташа. Ты хочешь, чтоб в тебе мыши завелись?

Марк (дико кричит). Нет! Нет! Неееет!

Наташа. Какой Марк? Какой Марк?

Марк. Марк Сушеный!

Наташа. Где висит Марк Сушеный?

Марк. В чулане!

Наташа. Сколько лет висит Марк Сушеный?

Марк. 32 года и 6 месяцев!

Наташа. Кто повесил Марка Сушеного?

Марк. Плохие мальчики!

Наташа. Чего боится Марк Сушеный!

Марк. Мышей!

Наташа. Как бегут мыши?

Марк. Слева направо!

Наташа. Как качается Марк Сушеный?

Марк. Справа налево!

Наташа. Куда рвутся мыши?

Марк. Марку в ягодицы!

Наташа. Кто поможет Марку Сушеному?

Марк. Святая Преподобная Великомученица Варвара!

Наташа. Как она поможет ему?

Марк. Отгонит мышей, намочит ягодицы!

Наташа. Как попросит ее Марк?

Марк (делая странные движения). Помоги мне, Великомученица Варвара, во имя Господа нашего!

Наташа поднимает платье, приспускает трусы, Марк приспускает брюки и, причитая молитвы, ложится на пол, ягодицами вверх.

Наташа (как бы отпугивая гениталиями невидимых мышей). Изыдите вон, окаянные! Изыдите вон, окаянные! Изыдите вон, окаянные!

Затем Наташа мочится на ягодицы Марка.

Марк. Аминь!

Марк, всхлипывая, ползет к двери. Наташа подтягивает трусы, опускает платье.

Наташа. Марк, я сомневаюсь, что у них есть душ.

Марк, не обращая на нее внимания, выползает за дверь.

Наташа (кричит ему вслед). Скажи, пусть десерт подают!

Она берет со стола бутылку коньяка, отпивает из горлышка, обливается; смеется, вытирает ладонью коньяк с груди, нюхает ладонь, задумывается, потом смотрит на голову отца; подходит к голове, льет на нее коньяк из бутылки, затем подносит свечу; голова загорается.

Русская бабушка

Акт первый

Сцена и зрительный зал погружены в темноту. Вдруг на сцене вспыхивает крошечный огонек зажженной спички, который вскоре зажигает фитиль старой керосиновой лампы. Затеплившись, фитиль скупо освещает небольшую комнату, обставленную скромной, слегка громоздкой мебелью образца пятидесятых годов: в левом углу небольшой сервант, в правом – платяной шкаф с зеркалом, рядом с ним кровать с металлическими спинками, застеленная зеленым покрывалом. Над кроватью к стене прибит гобелен, изображающий лесной пейзаж и оленей у водопада. Рядом с кроватью – небольшая черная этажерка, уставленная книгами и различными мелкими вещами домашнего обихода, из которых выделяются будильник и фарфоровая балерина. Рядом с этажеркой – телевизор на ножках, накрытый пестрой шерстяной тряпочкой. Над телевизором прямо на стене развешаны фотографии в различных рамках и просто без рамок. Посередине комнаты круглый стол на квадратных ножках, покрытый серой скатертью. На столе стоит керосиновая лампа. За столом на стуле сидит бабушка и, подперев ладонью щеку, смотрит на огонь фитиля. Она в темно-коричневой длинной юбке, в бордовой кофте и в большом сером пуховом платке, накинутом на плечи. Ее совершенно седые волосы собраны в пучок. На ногах у нее старые шлепанцы.

Бабушка. Да… Как быстро время бежит. Тысяча девятьсот восемьдесят шестой. Не верится. Неужели дожила?

Усмехается.

Господи, как меня, старую, еще ноги носят… Восемьдесят шестой. Да. Сказали бы нам тогда с Полиной, что проживете еще сорок пять, так кто б из нас поверил. А вот нá тебе – прожили. И лампа наша целехонька, не избилась, не сломалась…

С любовью гладит своей морщинистой рукой латунный бок керосиновой лампы.

Да… Ровесницы мы с тобой, милая. Отец покойный говорил, я родилась, а он весной тебя на ярмарке в Подольске прикупил. Вот какие дела. И фитилек не сгнил, слава Богу… Неужели тогда с этой лампой жили? Не верится даже. Полина, бывало, как вечером свет отключат, зажжет и вяжет, вяжет. Она тогда, в сорок первом, Сережу ждала, на шестом месяце ходила. Сядет вот здесь и вяжет, вяжет Николаю рукавицы да носки. Он на фронте с самого июня был. Ей тогда тридцатый год пошел, а мне двадцать третий. Я-то вязать не любила. А она все вечерами вязала. Он ведь тут совсем рядом был, Москву оборонял. И убило его под Москвой. Не дошла тогда наша посылка, Полина, не дошла…

Молчит, гладя лампу, потом со вздохом продолжает.

Полина, Полина… Как ты там, в этой больнице? Господи, хоть бы обошлось. Две недели без тебя живу, поговорить-то не с кем. И навестить не могу – ноги, как на грех, отказывают, а там на электричке два часа, а после по Москве на метро да на трамвае – куда уж мне… А главное, ни письма, ни весточки. Хоть бы написала – была операция, так, мол, и так. Изведусь вся…

Вздыхает.

Полинка-Полинка. Знаешь, сегодня день-то какой? Поди, и забыла в своей больнице. А я помню и всегда помнить буду. Сегодня ж шестое декабря. Тот самый день. Вот я и лампу зажгла, как тогда вечером. Правда, тогда похолоднее было – печка наша совсем не грела, дрова прогорят, а тепла нет. Лампу зажжем и сидим. А ты вяжешь, вяжешь… И тогда вязала к нашей свадьбе. Три ночи не спала. Подарила ему, моему лейтенанту, дорогому Федору Николаевичу, Феденьке моему. Два дня и две ночи побыли мы с ним, да и пошел на войну. Пошел мой Федя. Милый мой Федя… Дай хоть посмотрю на тебя…

С трудом встает, берет лампу и, шаркая тапочками, подходит к висящим на стене фотографиям; подносит к ним лампу, стоит, разглядывая.

Вот… Феденька мой. Тогда перед отправлением снялись мы с тобой. Вон какой красавец был. И я молодая. Хоть фотография осталась. И было нам по двадцать три года. Господи, было ли это? Полина, помнишь Федю моего? Как на свадьбе сидели? Иван Кузьмич как хорошо сказал тогда, помнишь? А Лизу помнишь? Она тогда ведь моложе меня была! Господи, родные вы мои… все вы здесь, все… все…

Трогает рукой фотографии.

Все. Смотрите на меня, улыбаетесь. И молчите. Все кажется, что вот возьмете и заговорите со мной. Ах нет. Молчите все это времечко. Все сорок пять лет. И ты, Лиза. И ты, Иван Кузьмич. И ты, Феденька. Два дня побыла с тобой. А потом – ничего. Пропал без вести. А что это такое? Как это без вести? Ведь это еще хуже, чем смерть. Как это возможно – без вести? Федя. Где ты, милый мой Феденька? Сколько лет ждать тебя? Феденька мой… мучишь меня полвека… Господи… Федя…

Голос ее прерывается, лампа дрожит в руке. Бабушка гладит фотографию Федора.

Помнишь, как провожала тебя? Как на вокзале поезда ждали? А я все молила, чтоб его вовсе не было. Стою с тобой и молю. Хоть бы не пришел, хоть бы еще денек побыть с тобой… А как увидала, что идет ваш паровоз, – сердце так и сжалось. Я и плакать не могла тогда. Другие бабы рядом ревели, а я стою, руки ко рту поднесла да и гляжу на тебя молча. А ты тоже на меня молча смотришь. Так молча и простояли, пока не закричали: “По вагонам!” И пошли вы по вагонам. И ушел ваш поезд…

Умолкает, стоит еще некоторое время у фотографий, потом идет с лампой мимо стола и, остановившись на краю сцены, смотрит в зал.

Сколько лет прошло, а все перед глазами живое так и стоит. И поезд, и бабы на перроне, и война, будь она проклята. От нас фронт совсем неподалеку проходил, верстах в сорока. Через наш поселок столько войск прошло – не сосчитать. Бывало, идут колонны наших солдатушек, а мы с Полиной стоим на крыльце, машем им. А они идут, улыбаются. Идут умирать за нас. Раза три у нас части останавливались. Один раз офицеры жили. Один чудак такой, полез ко мне с нежностями, а я говорю – у меня муж тоже лейтенант, между прочим, со своей частью в соседнем селе стоит, сейчас прийти должен. Так он, бедняга, с перепугу в соседскую избу ночевать ушел… А ночью, бывало, лежим с Полиной и слушаем канонаду. И все кажется, что скоро по нам стрелять начнут. И однажды впрямь в соседнем лесу стали бомбы рваться. Мы скорей в погреб. Пересидели…

Вздыхает.

Страшно вспоминать теперь. А тогда по молодости и не было страха. Только за Федю переживала сильно. Все время о нем думала. Да ждала, когда война кончится. Эх, Полина, Полина. Ты-то своего тоже не дождалась. Ну так тебе хоть похоронка пришла. А после войны вы с Сережей на могилку поехали. А мне – ни могилы, ни письма. Господи… Это же тяжелей не придумаешь – без вести…

Идет по сцене, останавливается, поворачивается к залу и продолжает.

В январе получила я это извещение. А осенью у меня Гришутка родился. Я тогда первое время с ним да с Сережкой сидела, а Полина на заводе гранаты собирала, нас всех кормила. А потом детишек в ясли стали отдавать, да и я на завод пошла к Полине в бригаду. Собирали мы, русские бабы, гранаты. Три года собирали. Сколько уж этих гранат мы с Полиной свинтили – и не перечесть. Я и теперь могу эту гранату с закрытыми глазами собрать. Да только не приведи Бог. Будь прокляты эти войны, эти гранаты…

Идет к столу, ставит лампу, садится на прежнее место.

А помнишь, Полина, как война кончилась? Помнишь? Я тоже помню. В мае тогда сады цвели, и вдруг – победа! Плакали мы с тобой от радости, да и от горя тоже… А потом жизнь пошла чередом. Дети выросли, отучились в школе. Сережа в техникум пошел, Гришутка – в мореходное училище. Армию отслужили, женились. У обоих по двое детей. Сережа в Куйбышеве инженером работает, а мой Гриша – военный моряк, командир атомной подводной лодки. Вот как. Они в Мурманске живут. Жена Лидочка, славная такая. А ребята – Петька с Аликом – пострелы, непоседы. Все в Гришутку!

Смеется.

Обещали весной приехать погостить. Бог даст – доживем… Только бы с тобой, Полина, все хорошо обошлось… Да. Полина-Полина. Помнишь шестое декабря? Так же вечером сидим, а по радио говорят – Красная армия под Москвой перешла в контрнаступление. Помнишь? Тогда я поняла – конец немцам, конец фашистам… Вот, Полина. Пережили мы с тобой все это, теперь нам грешно умирать – надо внуков нянчить. Ведь мы с тобой русские бабушки…

Неожиданно после этих слов огонь в лампе гаснет. Сцена погружается в полную темноту. Проходит некоторое время, и огонек загорается снова, но при этом он ярко-красного цвета. Сцена постепенно освещается красным. Комната бабушки немного изменилась: нет телевизора, нет фотографий, нет стола со стульями. Бабушка сидит как бы на невидимом стуле, опершись на невидимый стол. Красная лампа висит в воздухе рядом с бабушкой. По краям комнаты неподвижно стоят: слева – солдат в абсолютно белой эсэсовской форме, справа – человек в одеянии православного священника, тоже абсолютно белый. Солдат сжимает в руках белый автомат, священник держит в правой руке белый крест. Лица их бледны, глаза закрыты. Бабушка тем временем распрямляется, словно слезает с невидимого стула. Она одета по-прежнему. Подхватив платок за оба конца и разведя руки в стороны, она начинает пританцовывать вокруг красной лампы.

Бабушка (выкрикивает частушки с сильным деревенским акцентом)

У мине у жопе пробка,

Мне плясать таперь няловко!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе волос,

Потеряла бабий голос!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе гвозди,

Ня пущают мине у гости!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе каша,

Ня приду к тибе, Наташа!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе жито,

Мая жисть давно прожита!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе шапка,

На печи сидеть мне зябко!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе грабли,

Мои ноженьки ослабли!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе печка,

Уж давно погасла свечка!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе крынка,

Заломила моя спинка!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе боров,

У няво свирепый норов!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе молот,

Обымает мине холод!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе баня,

Прощевай, моя Любаня!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе сени,

Отекли мои колени!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе дом,

Хоронюся под столом!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе поле,

Оставляют мине у горе!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе речка,

Замирай мое сердечко!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе лес,

Моя жизня у обрез!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

У мине у жопе Бог,

Не пущает на порог!

Ох, ох, ох, ох, тибетох, тох, тох!

Красный огонь в лампе медленно тухнет, сцена погружается в темноту. Конец первого акта.

Акт второй

Сцена и зрительный зал погружены в темноту. Вдруг на сцене вспыхивает крошечный огонек зажженной спички, который вскоре зажигает все ту же старую керосиновую лампу. Затеплившись, желтоватый огонек освещает все ту же бабушкину комнату, обставленную все той же мебелью. Все на месте – и сервант, и телевизор, и стол, за которым сидит бабушка и смотрит на огонь.

Бабушка. Да… Как быстро время бежит. Тысяча девятьсот восемьдесят шестой. Не верится. Неужели дожила?

Усмехается.

Господи, как меня, старую, еще ноги носят… Восемьдесят шестой. Да. Сказали бы нам тогда с Полиной, что проживете еще сорок пять, так кто б из нас поверил. А вот на тебе – прожили. И лампа наша целехонька, не избилась, не сломалась…

С любовью гладит своей морщинистой рукой латунный бок керосиновой лампы.

Да… Ровесницы мы с тобой, милая. Отец покойный говорил, я родилась, а он весной тебя на ярмарке в Подольске прикупил. Вот какие дела. И фитилек не сгнил, слава Богу… Неужели тогда с этой лампой жили? Не верится даже. Полина, бывало, как вечером свет отключат, зажжет и вяжет, вяжет. Она тогда, в сорок первом, Сережу ждала, на шестом месяце ходила. Сядет вот здесь и вяжет, вяжет Николаю рукавицы да носки. Он на фронте с самого июня был. Ей тогда тридцатый год пошел, а мне двадцать третий. Я-то вязать не любила. А она все вечерами вязала. Он ведь тут совсем рядом был, Москву оборонял. И убило его под Москвой. Не дошла тогда наша посылка, Полина, не дошла…

Молчит, гладя лампу, потом со вздохом продолжает.

Полина, Полина… Как ты там, в этой больнице? Господи, хоть бы обошлось. Две недели без тебя живу, поговорить-то не с кем. И навестить не могу – ноги, как на грех, отказывают, а там на электричке два часа, а после по Москве на метро да на трамвае – куда уж мне… А главное, ни письма, ни весточки. Хоть бы написала – была операция, так, мол, и так. Изведусь вся…

Вздыхает.

Полинка-Полинка. Знаешь, сегодня день-то какой? Поди, и забыла в своей больнице. А я помню и всегда помнить буду. Сегодня ж шестое декабря. Тот самый день. Вот я и лампу зажгла, как тогда вечером. Правда, тогда похолоднее было – печка наша совсем не грела, дрова прогорят, а тепла нет. Лампу зажжем и сидим. А ты вяжешь, вяжешь… И тогда вязала к нашей свадьбе. Три ночи не спала. Подарила ему, моему лейтенанту, дорогому Федору Николаевичу, Феденьке моему. Два дня и две ночи побыли мы с ним, да и пошел на войну. Пошел мой Федя. Милый мой Федя… Дай хоть посмотрю на тебя…

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!