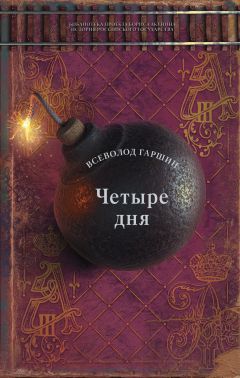

Читать книгу "Четыре дня"

Автор книги: Всеволод Гаршин

Жанр: Литература 19 века, Классика

Возрастные ограничения: 16+

сообщить о неприемлемом содержимом

– Я зашёл посмотреть. Меня очень интересует ваша работа. Мне хочется узнать, действительно ли вы можете сделать что-нибудь, даже и теперь, когда у вас есть модель, лучше которой, кажется, вам ничего не нужно.

Он мельком взглянул на Надежду Николаевну. Она сидела по-прежнему. Я ожидал, что она уйдёт, и мне хотелось этого, но она оставалась, как прикованная к своему стулу, молча и не спускала глаз с Бессонова.

– Это правда, – ответил я. – Лучше мне ничего не нужно. Я очень благодарен Надежде Николаевне за ее согласие. – Говоря это, я откатил мольберт от стены и поставил его как следует. – Можете смотреть, – сказал я.

Он впился в картину глазами. Я видел, что она поразила его, и мое авторское самолюбие было приятно задето.

Надежда Николаевна вдруг встала.

– До свиданья, – сказала она глухо.

Бессонов порывисто обернулся и сделал несколько шагов по направлению к ней.

– Куда же вы, Надежда Николаевна? Я так давно вас не видел, и когда встретился с вами здесь почти случайно, вы как будто бежите от меня. Подождите хоть немного, хоть пять минут: мы выйдем вместе, и я провожу вас. Я никак не мог вас найти. На вашей прежней квартире мне сказали, что вы уехали из города; я знал, что это неправда. Я справлялся в адресном столе, но там еще не было вашего адреса. Я хотел справиться еще раз завтра, надеясь, что ваш адрес там уже должен быть; но теперь, конечно, это не нужно: вы сами скажете, где вы живете; я провожу вас.

Он говорил быстро и с новым, неизвестным еще для меня в его устах, оттенком нежности. Как не похож был его настоящий тон на тот, которым он говорил с Надеждой Николаевной в тот вечер, когда мы с Гельфрейхом столкнулись с ними обоими!

– Не нужно, Сергей Васильевич, благодарю вас, – ответила Надежда Николаевна, – я дойду и одна. Провожатых мне не нужно, а… с вами, – тихо договорила она, – мне говорить не о чем.

Он сделал движение рукой, хотел сказать что-то, но только один какой-то странный звук вылетел из его груди. Я видел, что он сдерживает себя… Он прошёл несколько шагов по комнате и потом, обернувшись к ней, тихо сказал:

– Ступайте… Если я вам не нужен, тем лучше для нас обоих… может быть, для всех троих…

Она ушла, слабо пожав мою руку; мы остались одни. Скоро пришёл Гельфрейх; я предложил Бессонову остаться с нами обедать. Он отвечал не сразу, занятый какою-то мыслью, но потом вдруг опомнился и сказал:

– Обедать? Пожалуй… Я давно у вас не был. Я хотел бы сегодня разговориться.

И он действительно разговорился. В начале обеда он большею частью молчал или давал отрывистые реплики Сенечке, без умолку говорившему о своих котах, которых он непременно бросит, и о том, что нужно же наконец приняться за настоящую работу; но потом, может быть под влиянием двух стаканов вина, оживление Гельфрейха сообщилось и ему, и я должен сказать, что никогда не видел его таким живым и красноречивым, как за этим обедом и в тот вечер. Под конец он вполне овладел разговором и читал нам целые лекции о внутренней и внешней политике; два года писанья передовых статей по всевозможным вопросам сделали его способным говорить весьма свободно обо всех этих вещах, о которых мы с Гельфрейхом, занятые своими этюдами, знали очень мало.

– Семён Иванович, – сказал я, когда ушёл Бессонов, – ведь Бессонову известна фамилия Надежды Николаевны.

– Почём ты знаешь? – спросил Гельфрейх.

Я рассказал ему сцену, происходившую до его прихода.

– Что же ты не спросил его? Впрочем, я понимаю; я узнаю сам…

Почему я в самом деле не спросил Бессонова? Я и теперь не могу ответить на этот вопрос. Тогда я еще ничего не понимал в отношениях его к Надежде Николаевне. Но смутное предчувствие чего-то необыкновенного и таинственного, что должно было случиться между этими людьми, уже и тогда наполняло меня. Я хотел остановить Бессонова в его горячей речи об оппортунизме, хотел прервать его изложение спора о том, развивается ли в России капитализм или не развивается, но всякий раз слово останавливалось у меня в горле.

Я сказал это Гельфрейху. Я сказал ему это так:

– Я сам не знаю, что мешает мне говорить о ней просто. Между ними что-то есть. Я не знаю, что…

Сенечка, ходивший по комнате, помолчал, подошёл к тёмному окну и, смотря куда-то в чёрное пространство, ответил:

– А я знаю. Он презирал ее, а теперь начинает любить. Потому что видит… О, какое чёрствое, эгоистическое сердце и завистливое сердце у этого человека, Андрей! – воскликнул он, обратясь ко мне и потрясая обеими руками. – Берегись, Андрей!..

Завистливое сердце? Завистливое… Чему оно может завидовать?

XI

Из дневника Бессонова.

Вчера Лопатин с Гельфрейхом встретили нас с Надей. Вопреки моему желанию, они познакомились. Сегодня утром я поехал к нему и хотел не допустить этого сближения, но не был в состоянии ничего сделать. Они будут видеться, будут каждый день просиживать по нескольку часов вместе, и я знаю, чем это кончится.

Я тщетно стараюсь решить вопрос, почему я принял такое горячее участие во всем этом деле? Не все ли мне равно? Положим, я знаю Лопатина много лет и, кажется, искренно симпатизирую этому талантливому юноше. Я не хотел бы ему зла, а сближение с падшей женщиной, прошедшей огонь и воду, это – зло, особенно для такой нетронутой натуры, как он. Я знаю эту женщину сравнительно давно. Я узнал ее, когда она уже была тем, что есть. Я должен признаться перед самим собою, что было время, когда слабость овладела мной, и я, увлечённый ее не совсем обыкновенной внешностью и, как мне казалось, недюжинным внутренним содержанием, думал о ней больше, чем бы следовало. Но скоро я победил себя. Зная уже давно, что легче «верблюду пройти в игольное ушко», чем женщине, вкусившей этого яда, вернуться к нормальной и честной жизни, и присматриваясь к ней самой, я убедился, что в ней нет никаких задатков для того, чтобы она могла составить исключение из общего правила, и с болью в душе я решил предоставить ее судьбе. Тем не менее я продолжал с нею видеться.

Никогда не прощу себе ошибки, сделанной мною в тот вечер, когда Лопатин пришел жаловаться на свою неудачу. Я проговорился ему, сказав, что у меня есть на примете субъект, годный в натурщицы. Не понимаю, как Гельфрейх не сообщил ему об этом раньше: он знает ее так же давно, как я, если еще не дольше.

Моя неосторожность и запальчивость сегодня погубили все дело. Следовало быть мягче; я же вывел этого мягкосердечного человека из себя. Он схватил какое-то копье и воткнул его в пол, так что стекла задрожали, и я, видя, что он раздражён до последней степени, должен был уйти.

Я несколько дней не видел Лопатина. Вчера встретил на улице Гельфрейха и осторожно навел разговор на его приятеля.

Она бывает у него каждый день; картина подвигается быстро. Как она себя ведёт? Скромно, с достоинством. Всегда молчит. Одета в чёрное, бедно. Берёт за сеансы деньги. Ну, а Лопатин? Лопатин очень рад, что нашёл себе такую натурщицу; сначала очень повеселел, а теперь немного задумывается.

– Я не знаю, Бессонов, почему вы так интересуетесь всем этим, – сказал мне в заключение горбатый. – Вы никогда не принимали в этой женщине никакого участия. А было время, когда вы легко могли бы спасти ее… Теперь уже, конечно, поздно… то есть поздно для вас…

Поздно для вас!.. Поздно для вас!.. Что он хотел сказать этим? Не то ли, что если поздно для меня, то не поздно для его друга? Глупцы!

Как! И этот Гельфрейх, который считает себя его другом, который знает лучше, чем я, его отношения к сестре-невесте, – и он не понимает, какое зло творят они? Они не спасут эту женщину; Лопатин разобьёт сердце любящей девушки и свое…

Я чувствую, что я должен, обязан сделать что-нибудь. Я пойду завтра к Лопатину днём и постараюсь убедиться сам, как далеко зашло дело. А сегодня отправлюсь к ней.

Я был у неё и не нашёл: она переехала неизвестно куда. Мне сказали, что она распродала свои платья. Я попробовал искать ее, но, несмотря на адресный стол и услуги дворников, не мог найти ее следа. Завтра иду к Лопатину.

Необходимо оставить свой прежний образ действий. Я ошибся в Лопатине: я думал, судя по его мягкости, что с ним можно говорить повелительным тоном; нужно сказать, что прежние наши отношения до некоторой степени оправдывали такое мнение. Необходимо, не трогая его, действовать на эту женщину. Было время, когда она, казалось мне, была несколько заинтересована мною. Я думаю, что, если я приложу хоть немного старания, я разлучу их. Быть может, я разбужу в ней старое чувство, и она пойдёт за мною.

Ухаживать за Надеждой Николаевной! Эта мысль дика для меня самого, но я останавливаюсь на ней. Я чувствую себя не вправе допустить падение Лопатина и разрушение всей его жизни.

Эта женщина смеётся надо мною! Я обратился к ней со всею нежностью, на которую я только способен; я даже, может быть, говорил с нею унизительным для себя тоном, и она ушла, сказав несколько обидных и презрительных слов.

Она удивительно изменилась. Это бледное лицо приобрело какой-то отпечаток достоинства, совершенно не идущий к ее общественному положению. Она скромна и в то же время как будто бы горда. Чем ей гордиться?! Пристально вглядываясь в лицо Лопатина, я думал прочесть на нем историю его отношений к ней. Ничего особенного: он несколько возбуждён, но, по-видимому, только своей картиной. Это будет превосходная вещь. Она стоит в холсте как живая.

Я пересилил свой гнев и, не показав вида, что считаю себя оскорблённым, остался с Лопатиным и Гельфрейхом. Мы разговорились, и они внимательно слушали мои поучения, касавшиеся разных предметов, которыми я в настоящее время занят.

Но что же делать? Оставить дело идти так, как оно идёт? Однажды я дал Лопатину обещание не впутывать в это дело его сестры Софьи Михайловны. Я, конечно, должен сдержать своё обещание. Но не могу ли я написать своей матери? Она хотя редко, но видится с Софьей Михайловной и может рассказать ей. Я не изменю слову и в то же время…

Да, предоставлять такое дело самому себе не следует; я не имею на это никакого права. А эту женщину я заставлю отказаться от ее добычи какими бы то ни было средствами… Нужно только узнать, где она живет. Тогда я поговорю с нею… А теперь оставлю все это и примусь за свою работу. В пустой и бесцельной толчее, которую мы все называем жизнью, есть только одно истинное, безотносительное счастье: удовлетворение работника, когда он, погруженный в свой труд, забывает все мелочи жизни и потом, окончив его, может сказать себе с гордостью: да, сегодня я создал благое.

XII

Записки Лопатина.

Шесть дней прошло после свидания с Бессоновым, а Надежда Николаевна не приходила ко мне. Она прислала только записку, в которой просила извинения и ссылалась на какие-то дела.

Я показал записку Гельфрейху, и мы оба решили, что она нездорова. Нужно было во что бы то ни стало найти ее. Если бы мы знали ее фамилию, можно было бы найти ее адрес в адресном столе; но ни он, ни я не знали ее фамилии. Спрашивать Бессонова было бесполезно. Я отчаивался, но Семён Иванович обещал мне сыскать ее «хоть на дне морском». Встав на другой день рано утром, он оделся с каким-то озабоченным и решительным видом, точно шёл на опасную экспедицию, и исчез на целый день.

Оставшись один, я попробовал работать; работа не шла. Я достал с полки книгу и начал читать. Слова и мысли проходили через мою голову, не оставляя следа. Я напрягал своё внимание всеми силами и все-таки не мог одолеть нескольких страниц.

Я закрыл эту книгу – умную и хорошую книгу, которую несколько дней тому назад читал хотя с трудом, но с увлечением и радостью, какую всегда доставляет хорошее чтение, и пошёл бродить по городу.

Полусознательная смутная надежда встретить если не Надежду Николаевну, то хоть кого-нибудь, кто дал бы мне какое-нибудь указание, всё время не покидала меня, и я всё время внимательно всматривался в прохожих и не раз переходил на другую сторону улицы, завидя женщину, сколько-нибудь напоминавшую мне знакомый образ. Но я не встретил никого, кроме капитана Грум-Скжебицкого, в четвёртом часу дня (был конец декабря, и уже темнело) прогуливавшегося по Невскому проспекту с важным и осанистым видом. Было очень тепло; капитан шёл в довольно щегольском меховом пальто, расстёгнутом и раскрытом около шеи; цветной атласный галстук с яркой булавкой выглядывал из меха; шляпа капитана блестела, как полированная, а рукой, обтянутой в модную жёлтую перчатку с толстыми чёрными швами, он опирался на трость с большим костяным набалдашником.

Увидев меня, он приятно и снисходительно улыбнулся и, сделав приятное движение рукой, подошёл ко мне.

– Рад видеть мосье Лопатин, – сказал он. – Весьма приятная встреча. – Он пожал мне руку и в ответ на мой вопрос о здоровье продолжал: – Благодарю вас. Фланируете или же спешите куда-нибудь? Если справедливо первое, то не пройдётесь ли со мною? Охотно повернул бы вместе с вами, но привычка, мосье Лопатин! Гуляю ежедневно и прохожу Невский два раза туда и назад. Это закон.

Я хотел вернуться домой и поэтому пошёл с капитаном. Он с достоинством поддерживал разговор.

– Сегодня вторая приятная встреча, – сказал он. – Виделся я также на Невском с господином Бессоновым и узнал, что он также вам приятель.

– Как, капитан, вы и Бессонова знаете?

– Вы спросите у меня, кого я не знаю! – ответил капитан, пожимая плечами. – И господин Бессонов, будучи студентом, жил в моем отеле. Мы были хорошими друзьями, благородное слово. Кто только не жил у меня, мосье Лопатин! Многие знатные теперь инженеры, юристы и писатели знают капитана. Да, весьма многие известные люди помнят меня.

И при этом капитан вежливо раскланялся с быстро проходившим мимо господином с озабоченным и умным лицом. Господин молча выразил на лице недоумение, но потом улыбнулся и дружелюбно кивнул капитану.

– Не забывает старых друзей, а уже в высоких чинах, мосье Лопатин, этот господин. Известный инженер Пётрищев. Тоже у меня жил студентом.

– А Бессонов? – спросил я.

– И Бессонов прекрасный господин. Несколько слабый относительно прекрасных глаз слабого пола… – прибавил капитан, нагибаясь к моему уху.

Я почувствовал, что сердце у меня забилось сильнее. Мне показалось, что капитан должен знать что-нибудь и о Надежде Николаевне.

Капитан опять раскланялся с каким-то знакомым и продолжал:

– Да, если бы это не был такой прекрасный молодой человек, я бы с ним поссорился, пан Лопатин. Но я помню свою молодость, да, кроме того, старый солдат и теперь еще неравнодушен к глазам прекрасным…

Он взглянул на меня искоса и подмигнул; прищуренные глазки его сделались немного масляными.

– Капитан, – начал я, – я очень рад, что вы знакомы с Бессоновым… Я, видите ли, не знал этого.

– Да, он жил у меня весьма недолго.

– Не был ли он знаком…

Мне вдруг стало ужасно совестно. Что-то остановило мой язык, готовый произнести имя Надежды Николаевны. Я посмотрел на капитана, впившегося в меня своими внезапно изменившими выражение глазами. Теперь он был похож на ястреба.

– Впрочем, вы, вероятно, не знаете. Извините, – смущённо докончил я.

Он посмотрел на меня, придал лицу своему самое беспечное выражение и помахал тростью.

– Да, старому солдату есть что вспомнить… – продолжал он, как будто бы я у него ничего не спрашивал. – Шестой десяток начинается, – прибавил он, печально покачав головой. – Завидую, признаться, вам, мосье Лопатин, но завидую только вашим юным годам.

– Где вы служили, капитан? – спросил я, вспомнив слова Гельфрейха.

Капитан внезапно еще раз совершенно изменился. Его лицо сделалось озабоченно-серьёзным. Он посмотрел направо, посмотрел налево, обернулся назад и близко нагнулся к моему лицу, так что даже задел меня за ухо усом.

– Между нами, как между благородными людьми! Вы видите, пан Лопатин, перед собою бойца Мехова и Опатова! – И он, отступив на шаг, посмотрел на меня взором, который, как казалось, требовал изумления.

Я сделал усилие, чтобы придать своему лицу приличное случаю выражение.

– Это тайна, которую я доверяю только весьма близким друзьям… – опять прошептал капитан, нагнувшись, и, снова отпрянув от меня, устремил на меня торжествующий взор.

Мне осталось только выразить ему благодарность за доверие и распрощаться с ним, так как мы подходили к Полицейскому мосту.

Я был недоволен собою; я чуть не назвал имени Надежды Николаевны этому человеку, к которому не чувствовал ни малейшего доверия.

Когда я вернулся домой, Алексеевна объявила мне, что «наш кошатник» еще не приходил. Она подала мне обедать и стала у дверей, выражая на лице своём горькое соболезнование по случаю моего малого аппетита.

– Что ж ваша-то, Андрей Николаевич, не ходит? – спросила она.

– Заболела, должно быть, Алексеевна.

Она покачала головой и, тяжело вздохнув, вышла в кухню, чтобы принести мне чаю. Я давно уже не обедал иначе, как с Гельфрейхом, и мне было очень скучно.

* * *

После обеда принесли письмо от Сони.

Я никогда ничего не скрывал от нее. Когда я умру, – а это случится скоро: смерть уже не подкрадывается ко мне, а подходит твёрдыми шагами, шум которых я ясно слышу в бессонные ночи, когда мне становится хуже и меня больше мучит и болезнь и воскресающее былое, – когда я умру и она прочтёт эти записки, пусть знает, что никогда, никогда я не лгал перед нею. Я писал ей обо всем, что думал и чувствовал, и разве только то, чего я сам не подозревал в душе или в чем не сознавался перед самим собою, хотя смутно чувствовал, не попадало в мои длинные письма.

Но она знала меня. Несмотря на свои девятнадцать лет, она чуткой, любящей душой поняла то, в чем я не смел себе сознаться, что ни разу не сказалось в моей голове определенными словами.

«Ты любишь ее, Андрей. Дай бог тебе счастья…»

Я не мог читать дальше. Какая-то большая волна нахлынула на меня, вошла в меня и почти лишила сознания. Я опустился на спинку кресла и, держа в руках письмо, долго сидел, закрыв глаза и неподвижный, чувствуя только, как эта волна шумела и бушевала в моей душе.

Это была правда: я любил ее. Я не испытал еще до сих пор этого чувства. Я называл любовью свою привязанность к сестре; я готов был через несколько лет сделаться ее мужем и, может быть, был бы счастлив с нею, я не поверил бы, если б мне сказали, что я могу полюбить другую женщину. Мне казалось, что судьба моя решена: «Вот жена твоя, – сказал мне господь, – и у тебя не должно быть другой», – и в этом я утвердился, спокойный за будущее и уверенный в своём выборе. Любить другую женщину казалось мне ненужной и недостойной прихотью.

И вот пришло это странное и несчастное создание с разбитой жизнью и страданьем в глазах; жалость сперва овладела мною; негодование против человека, выражавшего к ней презрение, сильнее заставило меня взять ее сторону, а потом… Потом я не знаю, как это случилось… Но Соня была права: я любил ее мучительною и страстною первою любовью человека, до двадцати пяти лет не знавшего любви. Я хотел бы вырвать ее из ужаса, в котором она терзалась, унести на своих руках куда-нибудь далеко, убаюкать ее на своей груди, чтобы она могла забыться, оживить это убитое лицо улыбкой счастья… И Соня сказала мне все это одной строчкой своего письма…

«Обо мне не думай. Я не хочу сказать: забудь меня совсем, но только то, чтобы ты не думал о моем страдании. Я не стану жаловаться на свое разбитое сердце – и знаешь, почему? Потому, что оно вовсе не разбито. Я привыкла смотреть на тебя как на брата и как на жениха: первое было настоящее, а второе, кажется, люди выдумали и навязали нам. Я люблю тебя больше всех на свете; я могла бы и не писать этого, потому что ты это знаешь сам; но когда я прочла твое последнее письмо и сказала себе правду о тебе и Надежде Николаевне, – поверь мне, дорогой мой, что ни капли горечи не влилось в мое чувство. Я поняла, что я для тебя сестра, а не жена; поняла это из своей радости за твое счастье – радости, смешанной со страхом за тебя. Я не скрываю этого страха; но дай бог тебе спасти ее, и быть счастливым, и сделать ее счастливой».

«Из того, что ты писал мне о Надежде Николаевне, я думаю, что она достойна твоей любви…»

Я читал эти строки, и новое, радостное чувство понемногу овладевало мною. Я не разделял страха Сони: чего было мне бояться? Как и когда это случилось – я не знаю, но я поверил в Надежду Николаевну. Вся ее прошлая жизнь, которой я не знал, и ее падение – единственное, что я знал из ее жизни, – казалось мне чем-то случайным, ненастоящим, какой-то ошибкой судьбы, в которой Надежда Николаевна не была виновата. Что-то налетело на нее, закружило ее, сбило с ног и повалило в грязь, и я подниму ее из этой грязи, прижму к сердцу и успокою около него эту исстрадавшуюся жизнь.

Сильный, порывистый звонок заставил меня вздрогнуть. Не знаю сам почему, не дождавшись, пока Алексеевна, шлёпая туфлями, прибредёт, чтобы отворить дверь, я кинулся к ней и отодвинул засов. Дверь распахнулась, и Семён Иванович, схватив меня обеими руками, припрыгивал на месте и кричал радостным и визгливым голосом:

– Андрей, привёл, привёл, привёл!..

За ним стояла тёмная фигура. Я кинулся к ней, схватил ее дрожащие руки и начал целовать их, не слушая, что она говорит мне взволнованным, сдерживающим рыдания голосом.

* * *

Мы долго просидели втроём в этот памятный для меня вечер. Мы говорили, шутили, смеялись; Надежда Николаевна была спокойна и даже как будто весела. Я не расспрашивал Гельфрейха, где и как он ее нашёл, и он сам не заикнулся об этом ни одним словом. Между мною и ею не было сказано ничего, что намекало бы на то, что я передумал и перечувствовал перед ее приходом. Я не могу сказать, чтобы скромность или нерешительность заставляли меня сдерживаться: я просто считал это ненужным и лишним; я боялся растревожить ее израненную душу.

Я был разговорчив и весел, как никогда; Гельфрейх изъявлял какой-то шумный восторг, сиял, болтал без умолку и иногда своими выходками заставлял улыбаться Надежду Николаевну.

Алексеевна накрыла стол и принесла самовар. Устроив всё как следует, она встала у притолоки и, подпёрши одну щёку рукою, несколько минут смотрела на всех нас и на то, как Надежда Николаевна заваривала чай и хозяйничала.

– Вам нужно что-нибудь, Алексеевна? – спросил я.

– Ничего, милый, мне не нужно, так посмотреть на вас только… Уж и обиделся! – сказала она. – Нельзя старухе и постоять! Вот смотрю, как у вас барышня заместо хозяйки. Так-то оно хорошо!

Надежда Николаевна опустила голову.

– Видишь ты, как славно. А то всё мужчины да мужчины: и чай разливать, и всё. Уж мне-то без хозяйки скучно стало, Андрей Николаевич, правду тебе сказать, уж ты извини меня… – Она повернулась и засеменила по коридору.

Наша весёлость пропала. Надежда Николаевна встала и начала ходить по комнате.

Моя картина стояла в углу. За эти несколько дней я не подходил к ней, и краски успели высохнуть. Надежда Николаевна долго смотрела на свое изображение и потом, обернувшись ко мне, сказала с улыбкой:

– Ну, теперь мы скоро кончим. Я не стану делать вам таких перерывов. Она будет готова задолго до выставки.

– Как вы похожи! – вставил Сенечка.

Она вдруг остановилась, как будто внезапная мысль помешала ей говорить, и с нахмуренным лицом отошла от картины.

– Надежда Николаевна, что с вами? Опять нахмурились! – сказал я.

– Ничего особенного, Андрей Николаевич. Я действительно очень похожа на этой картине. Мне пришло в голову, что меня знают многие, слишком многие… Я представляю себе, как это будет… – Она тяжело дышала, и слезы стояли у нее на глазах. – Я думаю, сколько придётся вам услышать толков, вопросов! – продолжала она. – «Кто она? Откуда вы ее взяли?» И будут спрашивать люди, которые знают, кто я и откуда меня можно было взять…

– Надежда Николаевна…

– Вы не погнушались мною, Андрей Николаевич, вы и мой милый Сенечка; вы посмотрели на меня как на человека… В первый раз за три года это случилось. Я не верила себе… Знаете ли, отчего я ушла от вас? Я думала – простите меня за это! – я думала, что вы как и все. Я думала: вот и я, мое лицо, мое тело пригодилось к чему-нибудь нужному, и поэтому пришла к вам. Картина подходила к концу, вы были со мной вежливы и деликатны; я уже отвыкла от такого отношения и не верила себе. Я не хотела испытать одного удара, потому что от этого удара мне было бы очень больно, очень больно… – Она села в глубокое кресло и приложила платок к глазам.

– Простите меня, – продолжала она. – Я не верила вам, я с ужасом ждала той минуты, когда вы, наконец, посмотрите на меня тем взглядом, к которому я уже слишком привыкла за эти три года, потому что никто за эти три года не смотрел мне в лицо иначе… – Она остановилась; лицо ее судорожно исказилось, и губы задрожали. Она смотрела в дальний угол комнаты, как будто бы видела там что-то. – Был один, только один, который смотрел не так, как все… и не так, как вы. Но я…

Мы с Гельфрейхом слушали ее, затаив дыхание.

– Но я убила его… – едва слышно выговорила она.

И страшный приступ отчаяния овладел ею: вопль вырвался из измученной груди, и жалкие, детские рыдания огласили комнату.

XIII

Из дневника Бессонова.

Я жду, что будет. Я был недавно там и видел их вместе. Всей силы воли, какая у меня есть, было недостаточно, чтобы продолжать носить на себе надетую мною маску равнодушия и вежливости: я почувствовал, что если пробуду еще четверть часа, то сброшу ее и покажу им самого себя.

Этой женщины нельзя узнать. Я помню ее три года и привык видеть в ней то, чем она была в эти года. Теперь я вижу происшедшую в ней перемену, и не понимаю ее, и не знаю, истинна ли эта перемена и не составляет ли она только роли, искусно разыгрываемой привыкшим к обману себя и других презренным существом.

Я ничего не понял в их отношениях. Я не знаю даже, сделалась ли она его любовницей. Думаю почему-то, что нет. И если это правда, то она искуснее, чем я думал. К чему она стремится? Сделаться его женой?

Я перечитал эти несколько строк и вижу, что все написанное в них неправда, кроме того, что она изменилась. Я сам, три года тому назад, видел в ней что-то не совсем обыкновенное, редко встречающееся среди женщин в ее положении. Я сам чуть не принял на себя роль спасителя, которую теперь великодушно разыгрывает Лопатин. Но я был опытнее тогда, чем он теперь: я знал, что из этого ничего не выйдет, и отступил, даже не пробуя сделать что-нибудь. Ее натура представляла, кроме общих препятствий в этом отношении, одно специальное: это – какое-то страшное упорство и дерзость. Я увидел, что она махнула рукой на все и воспротивится при первой же моей попытке. Я не сделал этой попытки.

Сделал ли ее Лопатин? Не знаю. Вижу только, что эту женщину нельзя узнать. Что она бросила свою прежнюю жизнь – я знаю наверное. Она переехала в какую-то каморку, куда не пускает ни Гельфрейха, ни этого спасителя, ходит на сеансы к нему и, кроме того, шьёт. Она живёт очень бедно. Она похожа теперь на пьяницу, давшего зарок не пить. Выдержит ли она его? Поможет ли ей в этом этот сентиментальный артист, не видевший жизни, ничего в ней не понимающий?

Вчера я написал матери подробное письмо. Она, наверное, сделает все так, как я предполагаю, – женщины любят вмешиваться в подобные истории, – и передаст все Софье Михайловне. Может быть, хоть это спасёт его.

Спасти его! Отчего я забочусь об этом спасении? Первый раз в жизни я так глубоко задет чужими делами. Не все ли мне равно, сойдётся ли Лопатин с этой женщиной или нет, вытащит ли ее из грязи или сам опустится до нее и в бесплодных попытках разобьёт свою жизнь, зароет и забросит свой талант? Я не привык рефлектировать, копаться в своей душе; мне в первый раз в жизни приходится глубоко заглядывать в нее и подробно анализировать свои чувства. Я не могу понять, что происходит в моей душе теперь и что заставляет меня выходить из себя. Я думал (и теперь думаю), что только бескорыстное желание предотвратить крупное несчастие человека, к которому я расположен… Но внимательно вслушиваясь в свои мысли, я вижу, что тут что-то не так. Отчего я, желая спасти его, думаю больше о ней; отчего ее лицо, когда-то буйное и задорное, а теперь поникшее и кроткое, представляется моему воображению каждую минуту; отчего она, а не он, наполняет мою душу странным чувством, в котором я никак не могу разобраться и в котором преобладают недобрые чувства? Да, быть может, это правда: я не столько хочу ему сделать добро, сколько ей…

Чего? Зла? Нет, я не хочу сделать ей зла. И между тем, я хотел бы оторвать ее от него, лишить ее этого покровительства, в котором, быть может, вся ее надежда… О, неужели я хотел бы стать на место Лопатина!

Я должен видеть ее сегодня. Вся эта история не даёт мне спокойно жить и спокойно трудиться. Моя работа идёт вяло, и в эти две недели я не сделал и столько, сколько в прежнее время делал в два дня. Нужно как-нибудь покончить этот вопрос: объясниться, объяснить все самому себе… и что же потом?

Отступить? Никогда! Вся моя гордость подымается при одном таком предположении. Я нашёл ее. Я мог спасти и не захотел. Теперь я хочу.

XIV

Записки Лопатина.

Гельфрейх побежал за доктором, жившим на одной с нами лестнице; я принёс воды, и скоро истерический припадок прошёл. Надежда Николаевна сидела в углу дивана, на который мы с Гельфрейхом перенесли ее, и только изредка тихонько всхлипывала. Я боялся потревожить ее и ушёл в другую комнату.

Не найдя доктора, Семён Иванович пришёл назад и застал ее уже успокоившеюся.

Она собралась идти домой, и он изъявил желание проводить ее. Она пожала мою руку, смотря мне прямо в глаза своими полными слез глазами, и я видел на ее лице какую-то боязливую благодарность.

Прошла неделя, другая, месяц. Наши сеансы продолжались. Сказать по правде, я старался растянуть их; я не знаю, понимала ли она, что я делаю это с намерением, но только она часто торопила меня. Она стала спокойнее и иногда, правда редко, бывала весела.

Она рассказала мне всю свою историю. Я долго думал над вопросом: занести ли мне и эту историю в свои записки или нет? Я решаюсь умолчать о ней. Кто знает, в чьи руки может попасть эта тетрадь? Если бы я наверное знал, что ее будут читать только Соня и Гельфрейх, то и тогда я не стал бы говорить здесь о прошлом Надежды Николаевны: они оба знают это прошлое хорошо.

Я по-прежнему ничего не скрывал от сестры и в письмах тогда же передал ей весь долгий и горький рассказ Надежды Николаевны. Гельфрейх знал все от нее самой. Следовательно, им ее история в моих записках не нужна. Другие же… я не хочу, чтобы ее судили другие! Я узнал всю ее жизнь, и был ее судьею, и я простил ей все, что, по мнению людей, нуждается в прощении. Я слушал ее тяжёлую исповедь и рассказ о своих бедствиях, самых страшных бедствиях, которые только может испытать женщина, и не обвинение шевелилось в моей душе, а стыд и унизительное чувство человека, считающего себя виновным в зле, о котором ему говорят. Последний эпизод ее истории наполнил меня ужасом и жалостью: слова ее в тот вечер, когда ее привёл Гельфрейх и с нею сделался припадок, были не пустые слова. Она действительно убила человека, сама того не зная. Он хотел спасти ее, но не мог. Его слабые руки не в силах были удержать ее на краю пропасти, и не удержав ее, он кинулся в пропасть сам. Он застрелился. Без слез, с какою-то застывшею решимостью, она рассказывала мне эту ужасную историю, и я долго думал над ней. Может ли воскреснуть ее разбитое сердце, заживут ли такие страшные раны?