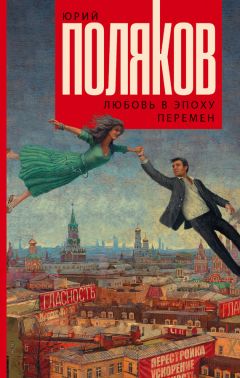

Текст книги "Любовь в эпоху перемен"

Автор книги: Юрий Поляков

Жанр: Современная русская литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 2 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]

Его задело, что Сун ничего не сказал о статье, а ведь Гена под большим секретом дал прочесть только ему и Жоре. Володя остановился, с трудом повернулся, улыбнулся шире, чем обычно, – во весь свой лошадиный оскал:

– Прежде чем говорить императору правду, не забудь встать на колени. Ты не осторожен, мой друг!

Гене показалось, что у бедняги похудели даже зубы.

3. Марина

Проводив Сун Цзы Ло, Скорятин попытался снова сосредоточиться на письме о незаконной вырубке Коми-лесов, но не смог. Он не выспался, чувствовал себя старым, усталым и, поднимаясь в редакцию, на шестой этаж, даже не заглянул, как обычно, на третий, в «Меховой рай», к Алисе, чтобы выпить кофе и поболтать. Ему было совсем скверно.

Ночью, очнувшись от путаного сна с погонями и сердечным испугом, он долго лежал, не открывая глаз и надеясь уснуть, но в голову лезло все то, от чего удавалось отмахнуться днем. Вспоминал ссору с Викой, ее уход из дому и ненависть в глазах дочери, когда она, обернувшись на пороге, сказала: «Ну пока, dady!» Английское словцо прозвучало как «дядя». За что? Была дочь – и нет!

Да и последний Маринин запой дорого обошелся. Она безобразно чудила, пыталась отравиться горстью антидепрессантов. Таблетки удалось выбить из рук, они раскатились по ковру, жена ползала на коленях, собирая, а он со скандалом отнимал. Когда примчался семейный «нарколог-гинеколог» (доктор сам себя так называл в шутку), Ласская, раздевшись догола, бегала по квартире, тряся жирным телом и мотая огромной вислой грудью. Она с девичьим хохотом увертывалась от нацеленного шприца и воображала себя, вероятно, чертовски пикантной. Догнали, повалили, укололи…

Мучил недавний звонок Корчмарика из Ниццы. Сбежав от прокуратуры, хозяин руководил «Мымрой» с Лазурного берега. В редакции его прозвали «Кошмариком» – за улыбчивую и непредсказуемую свирепость. Он добыл по случаю жуткий компромат на своего давнего врага – могучего кремлевского разводилу Дронова и потребовал, чтобы Скорятин сам написал разоблачугу.

– Леонид Данилович, а может, пусть лучше Солов, – уныло предложил главный редактор, – в стихах…

– Никакого Солова. Никаких стихов. Если будет утечка, нам всем пипец! А Солов – пустобол, в фейсбуке все вываливает: и как пожрал, и как поспал, и как трахнулся. Сам накатаешь. Лично. Ты же хорошо сочиняешь. Тряхни стариной!

– А Дронов? – осторожно спросил Скорятин.

– Не бзди, Гена! Ему конец. Дофокусничался, Кио! Мать его…! Мы вобьем последний гвоздь в гроб этого…!

Хозяин выматерился с прилежной изобретательностью интеллигента в третьем поколении. И Гена тряхнул, сочинил, да так сочинил, что сам удивился, перечитывал и розовел от удовольствия: «Даже кремлевские звезды краснеют со стыда, глядя на ваше казнокрадство! Карамзин на вопрос “Что происходит в России?” отвечал кратко: “Воруют…” Но вы свершили то, чего прежде не бывало в многогрешном Отечестве нашем, вы превратили пошлое воровство в мегапроект, в государственную идеологию, в религию. Осталось учредить медаль “За казнокрадство”…»

Несмотря на предупреждение, Гена показал статью самым надежным – Жоре и Володе. Хотелось похвал. От Кошмарика не дождешься, а только: «За что я вам плачу?! Разгоню к чертям свинячьим!» Раньше он всегда давал читать написанное Марине, но она стала слишком придирчива в последнее время, наверное, чует измену. Даже во сне у нее подозрительное выражение лица.

Включив ночник, Скорятин раскрыл книгу модного писателя Миши Эпронова, но с первых строк ему сделалось тошно. С ума, что ли, сошли?! Очерк о доярке для «Сельской жизни» в прежние времена лучше писали. Силос какой-то! Он встал, заглянул в холодильник, поел и бродил по большой квартире, вздрагивая от шорохов, скрипов, водопроводных урчаний, пугаясь нагромождений советского авангарда, выползавшего из рам. Тесть, уезжая в Германию, лучшие картины увез, но кое-что, поплоше, оставил, хотел забрать позже и не успел.

Скорятин, жуя, долго смотрел в окно на заснеженный Сивцев Вражек, плотно уставленный прямоугольными сугробами, в которые за ночь превратились припаркованные автомобили. Вернувшись в спальню и улегшись в широкую супружескую постель, он старался не глядеть на мерно дышавшие тучные останки Марины.

В молодости Гена любил жену без памяти, нетерпеливо вожделел и ревновал к каждому, кто бросал заинтересованный взор на ее стати. Будь он военным при оружии – обязательно пристрелил бы кого-нибудь, посмевшего коснуться проникающим взглядом его женщины! А теперь? Теперь такое чувство, что спишь в одном купе с похмельным, закусившим черт знает чем попутчиком, – и когда долгожданная конечная станция, никто не знает…

«Нет, у любви, как и у жизни, должно быть только начало. Конец любви – это даже не смерть. Гораздо хуже!» – бессонно думал он, мучаясь в нервической полудреме и вспоминая молодость, когда каждое пробуждение становилось радостью.

…Они учились вместе в университете и поженились на последнем курсе. С восьмого класса Гена занимался в кружке юных журналистов при доме пионеров, даже получил почетную грамоту как лучший юнкор Бабушкинского района, печатался в многотиражках, даже опубликовал в «Алом парусе» заметку «Здравствуй, лось!» – про сохатого, забредшего в город из лесу. Однажды Фаза после урока тяжело посмотрела на юнкора и сказала: «Останься!» Он похолодел: «Ну какого черта было курить натощак!» Однако речь пошла о другом.

– И как ты с таким немецким на журфак собрался?

– Не знаю.

– А кто знает, Шиллер? Завтра останешься – будем заниматься по два часа. Каждый день. Понял?

– Понял.

И Фаза, растившая без мужа мальчиков-двойняшек, стала ежедневно вбивать в него немецкий язык, как железную сваю в мерзлый грунт. Иногда он делал уроки у нее дома вместе с близнецами, послушными, четкими, как маленькие солдатики вермахта. Отец с матерью, узнав, что сын занимается с репетитором, долго совещались, крутя так и сяк семейный бюджет, и выделили ему двадцать пять рублей в месяц, но когда он принес Фазе в конверте четвертной, она взбесилась и чуть не выгнала его вон.

– Мне не деньги твои нужны! Мне надо, чтобы ты артикли не путал и приставок отделяемых не глотал, думкомпф!

«Проведать Фазу!!! Говорят, совсем ослепла…» – делая пометку в ежедневнике, он вспомнил старушку, которая на прошлогоднем сборе класса натыкалась на рослых, раздобревших своих учеников, угадывая: «Петя? Володя? Леночка?…»

За все лето Гена так и не выбрался на Торфянку искупаться с друзьями, но немецкий сдал на «отлично», хотя гоняли его, как врага народа, даже заставили Гейне наизусть читать. Однако в университет юнкор все равно не поступил: схлопотал тройку за сочинение. Возмущенная директриса школы Анна Марковна, тоже принимавшая участие в его судьбе, помчалась в приемную комиссию, где работала ее подруга. Вернулась расстроенная, сообщила: «Ты ляпнул две ошибки, синтаксическую и стилистическую, а это – твердая четверка». Тройку вкатили из-за небывалого наплыва «блатных»: ректору пришлось выбирать между дочкой известного историка-диссидента и сыном заместителя директора ЦУМа. Победила, конечно, торговля. Но диссидент сбегал в Минобр, пошумел, и дочку взяли на вечернее отделение, чтобы потом тихо перевести на очное.

А Скорятина забрали в армию, в ракетные войска, на Кольский полуостров. Сначала было тяжело, особенно в «учебке», да и потом, в части, нелегко. К изматывающим дежурствам и брюзгливому недовольству офицеров добавлялось дурное всевластие «стариков», гонявших «салабонов», как крепостных. Особенно лютовал сержант Мастрюк, который постоянно всем грозил надавать по ушам и приводил приговор в исполнение, используя для экзекуции колоду засаленных взводных карт. Почему-то он сразу облюбовал Генины уши, торчавшие на стриженой голове подобно двум локаторам на сопке. Было больно и унизительно. Но потом Мастрюк спьяну задрался с чеченцами из автовзвода и попал с переломом основания черепа в госпиталь, откуда его комиссовали. И через год Скорятина, отстегав по заднице ремнем, торжественно перевели в «скворцы», – жить стало лучше и веселее. В части оказалась отличная библиотека, и он много читал, особенно когда стал «стариком» и обрел тот ленивый досуг, какой возможен лишь в последние сто восемьдесят три дня службы на «точке», затерянной в мшистых скалах. Он писал Фазе письма на немецком, она отвечала, указывая ошибки и давая задания. Анна Марковна присылала темы сочинений и экзаменационные вопросы, выведанные у подруги, чтобы он, гордость школы, охраняя родину, мог подготовиться к реваншу. Гена помнил, что в приемную комиссию надо представить свежие публикации, и накатал пару текстов о мужественных буднях Н-ского подразделения, где командиры отечески-требовательны, а солдаты радостно-исполнительны. «Дивизионка» охотно тиснула его заметки под рубрикой «Ратная вахта», которую между собой ракетчики называли «Здравствуй, сказка!». С тех пор по просьбам однопризывников он строчил письма девушкам, томящимся во всех уголках огромного Советского Союза. Содержание было примерно одно и то же:

Вернусь и сразу обниму Тебя, прижав к груди. Жди, не давая никому! А если дашь – не жди!

Офицеры же стали звать писучего ефрейтора «военкором», вкладывая в это слово свое незлобивое презрение к армейской печати.

Ракеты, спрятанные поблизости в бездонной шахте, могли смести пол-Европы, но Скорятин об этом не думал, хотя знал: предполагаемый противник тоже обладает ядерным оружием, способным разнести в пыль Москву вместе с Бабушкинским районом. Атомная война казалась менее реальной, чем замысловатые выдумки Станислава Лема, Айзека Азимова или Роберта Шекли: на гарнизонных полках имелась даже Библиотека мировой фантастики. Бойцы-ракетчики, запершись в каптерке, пили спирт, купленный вскладчину у прапорщика, и пели под гитару, переиначивая советский шлягер:

Летит по небу сорок тонн. Прости нас, город Вашингтон…

Иногда Гена просыпался среди ночи, отгибал край байкового одеяла, служившего шторой, и впускал в казарму немного незаходящего летнего солнца. Он вынимал из-под подушки книгу, открывал страницу, заложенную фоткой одноклассницы, не отвечавшей на письма, и пропадал в чудесном мире чужого воображения. Собрание сочинений Джека Лондона было прочитано дважды с первого до последнего тома. Мартин Иден стал его старшим братом, которому хочется подражать во всем. Лежа на узкой солдатской койке, Скорятин мог часами мечтать о чем-то беспредметно-нежном и бесформенно-грандиозном, в его фантазиях отзывчивая девичья красота переплеталась с земной славой. В реальность бойца возвращал крик дневального: «Взвод, подъем!» Еще он читал фантастику, но вскоре мыслящие вакуумы, влюбленные андроиды, параллельные миры и нуль-транспортировки стали не интересны, как игра в «морской бой» на уроке литературы, когда класс бурно спорит, почему умная и тонкая Наташа Ростова втюхалась в дворянского раздолбая Анатоля Курагина, кинув замечательного Андрея Болконского. Вот тебе и дуб при лунном свете!

Домой Гена вернулся возмужавшим, окрепшим, его лицо, до призыва почти детское, обветрилось и посуровело, а в движениях появилась взрослая уверенность. Если в «учебке» он извивался на турнике, будто червяк на крючке, то через год уже крутил «солнышко». Пока Скорятин, гордясь своей мохнатой, словно бурка, дембельской шинелью, ехал на поезде в Москву, вся казарменная дурь и бестолочь как-то отшелушились, осталась благодарная тоска по тем временам, когда сердце, бесприютное по природе, стучало в добром согласии с ухающим строевым шагом. Перезимовав, он снова подал документы на журфак и поступил без конкурса, как положено тому, кто отдал долг Родине. Кстати, за сочинение на вольную тему «Мое Заполярье» ему поставили «отлично». Экзаменатор даже потом спросил удивленно:

– Вы написали: «Полярный день – это полярная ночь наоборот»?

– Я.

– Недурственно, очень недурственно! У вас способности. Не промотайте!

Темноволосую Марину Ласскую Гена заметил на первой же лекции. У нее было тонкое восточное лицо, гордый нос, резко очерченные губы и большие туманные глаза. Ее фигура ошеломляла избытком женственности, заставляющей мужчин оглядываться, мечтательно цокая языками. Она играла маленькие роли в студенческом театре, который разместился в университетской церкви Святой Татианы: сцену сколотили как раз на месте алтаря. Услыхав от внука про такое безбожество, бабушка Марфуша в ужасе перекрестилась: «Кому храм, а кому срам». Но бедный влюбленный не пропускал ни одного спектакля с участием Ласской, хотел даже записаться в труппу, но режиссер посмотрел на него грустными глазами и покачал головой: не подходишь. А вот Лёшка Данишевский им подошел и прыгал чёртом в «Черевичках». Отец Алексей теперь в пресс-центре Патриархии служит.

При каждой возможности Гена старался сесть на занятиях поближе к Марине, перехватить ее взгляд, подсказать нерасслышанное слово преподавателя, поднять упавшую тетрадку – все бесполезно: они едва здоровались. Он сообразил, в чем дело, и отрастил на висках волосы, как у актера Боярского, чтобы прикрыть свои броские уши. Не помогло. Ласская продолжала смотреть сквозь него в какую-то тайную девичью даль. Тоскуя, Скорятин уходил после занятий на плац возле психфака и перед зеркалами, вспомнив «курс молодого бойца», лупил по асфальту строевым шагом, удивляя редких студентов и пугая ворон, гревшихся возле вентиляционной будки подземки. Отпускало. Иногда с Ренатом Касимовым они отдавались в опытные руки психологов и, получив по рублю за участие в научных экспериментах, покупали вина. Злоупотребляли тут же на плацу, схоронившись за «паровозом» – бесхозным компрессором на колесах. Это еще лучше помогало от безнадежной любви.

Марина явно принадлежала к той части однокурсников, которых теперь назвали бы мажорами, а тогда именовали блатняками. Они были веселы, надменны, беззаботны, одеты в недосягаемую «импорть», курили «Мальборо», в крайнем случае «Союз – Аполлон», после каникул возвращались на факультет загорелые и громко вспоминали, сколько бутылок «Киндзмараули» выпили на Пицунде и сколько телок сняли в Ялте. А Гена все каникулы бегал курьером в «Московской правде»: деньги небольшие, зато заведующий редакцией Миша Танин, будущий банкир, обещал после университета взять в штат. Возможно, он сдержал бы слово, но, растратив кассу взаимопомощи, вылетел с работы.

На Гену, ходившего на занятия в единственных застиранных джинсах и свитере домашней вязки, блатняки взирали с сонным недоумением, им казалось, что человек, не одетый в настоящие «вранглеры» и замшевую куртку, не имеет никакого права учиться на журналиста. Он в долгу не оставался и смотрел на них с презрением, как Мартин Иден на глупых и алчных добытчиков. Выходило, вроде бы, неплохо: брови от природы у него были хмурые, а подбородок Скорятин для достоверности выдвигал вперед. Наблюдательный Ренат называл такое выражение лица – «Чингачгук перед казнью». Но ни блатняки, ни Ласская ничего не замечали.

Познакомиться с Мариной поближе было невозможно: после занятий она никогда не задерживалась, быстро выходила за факультетские ворота, поворачивала направо и спускалась в метро. Иногда в начале улицы Герцена ее ждала машина, всегда одна и та же – «семерка» кофейного цвета. Но сквозь затемненные стекла так и не удалось разглядеть, кто ее встречает. А кто девушку встречает, тот и провожает. Потом Марина на два месяца пропала. Говорили: болеет. Вернулась худая, бледная, отрешенная, но уже не убегала после занятий, а, наоборот, могла подолгу сидеть на лавочке у памятника и курить, неподвижно глядя на тлеющую сигарету. Однокурсники и парни с других факультетов к ней давно уже не подкатывали – отшить-то она умела. Одному, самому нахальному, при всех дала в глаз.

Почему Гена решился подойти – объяснить невозможно. Просто бывают дни сердечной отваги, когда жизнь подвластна желаниям, а судьба кажется пластилином, из которого можно вылепить все, что захочешь. В молодости такие дни не редкость, с возрастом их становится все меньше, а старость – это когда понимаешь: жизнь уже не может измениться, она может только закончиться.

Ласская сидела одна на лавочке и остановившимся взглядом смотрела на огонек сигареты. Гена долго прятался за колонной, собираясь с силами. Наконец коротко выдохнул, точно хотел выпить рюмку, подошел к однокурснице и сел рядом. Она чуть отодвинулась, словно не узнала.

– Как дела? – хрипло спросил он.

– Пока не родила.

Скорятин настолько опешил от такого ответа, что покраснел и взмок. Марина это заметила и снисходительно улыбнулась (наверное, от сознания своей власти над начинающими мужчинами), но снова нахмурилась и уставилась на сигарету. Серый столбик пепла был уже не менее сантиметра.

– А-а тебе… – после неловкого молчания начал студент.

– Нет, мне не скучно, – не дав договорить, ответила она. – Мне никак. Понимаешь, ни-как.

– Понимаю. Можно куда-нибудь сходить.

– Например?

– Не знаю. Можно – на Лазунова.

– Кто это? Композитор?

– Нет, художник, – он кивнул на длинную очередь в Манеж, хорошо видную с горки.

– Разве он художник?

– А кто же? – снова оторопел Гена.

– Так себе. Ремесленник. – Она отвечала, не сводя глаз с пепла, который стал еще длиннее и все никак не падал.

– А кто же тогда художник?

– Целко́в, например.

– Целко́в? – переспросил Скорятин.

– Ты не знаешь Целкова? – Марина впервые глянула на однокурсника с интересом.

– Не знаю! – ответил он со злостью и встал, стыдясь пузырей на коленях, какие бывают только у самых дешевых, «палёных» джинсов.

Пепел наконец упал на асфальт. Ласская растерла его белоснежной кроссовкой, тряхнула головой, словно приняв важное решение, и сказала:

– Ладно. Пусть будет Лазунов. Пошли, Геннадий, уговорил! – Оказалось, она знала его по имени.

Они перебежали на красный свет запруженную машинами мостовую, и Марина повела растерянного однокурсника не в конец очереди, удавом обвивавшей Манеж, а в самое начало, показала милиционеру какое-то удостоверение, и через несколько минут они стояли перед огромной, во всю стену «Истерией ХХ века».

– Ну, и как? – с иронией спросила она.

– Напоминает «Гернику», – солидно ответил Гена.

– Издательство «Плакат» это напоминает. Пошли лучше в «Космос».

– Но… стипендия послезавтра…

– Деньги у меня есть, не переживай.

Перед знаменитым кафе на улице Горького томился целый хвост, в основном молодежь, которой было все равно, где бездельничать. Но и тут Марина прошла без очереди, улыбнулась усатому швейцару, как добрая знакомая, и что-то вложила в его осторожную ладонь. Пока торопливо убирали столик, Ласская успела кивнуть нескольким знакомым, а с одним, длинноволосым, почеломкалась.

– «Огни Москвы», – сказала она снулому официанту. – И без лимонной кислоты.

– Понял! – кивнул тот и ожил, словно услышав долгожданный пароль.

На другой день, к изумлению всего курса, они сели на лекции рядом. Марина принимала неловкие ухаживания с благосклонным недоумением, точно не догадывалась, какую конечную цель преследует Гена, даря цветы, угощая мороженым, осторожно гладя руку в пестрой темноте кинозала и провожая домой. Она жила в Сивцевом Вражке, в старинном доме с эркерами. Но Скорятин, в отличие от других претендентов, ухаживал без всякой надежды, вкушая радость от одного ее присутствия, от приветливого взгляда, от тайной гордости, что с ним ходит такая девушка! Марина, конечно, все понимала, ее неприязнь к мужчинам, невесть откуда взявшаяся, сменилась насмешливым любопытством: ну когда же этот плохо одетый и глупо подстриженный мальчик хоть на что-то решится? Он никогда бы не решился, если бы Ласская, устав ждать, сама не попросила. А было так: они сидели в Нескучном саду и разглядывали чудо-диктофон величиной с пачку сигарет, привезенный ее отцом из Токио.

– А ты знаешь, что еще сто лет назад в Японии никто не целовался?

– Почему? – опешил Скорятин.

– Просто не умели, как и ты… – и она разрешающе улыбнулась.

– Я умею… – глупо ответил он.

– Неужели? Тогда постригись – у тебя такие замечательные уши!

Дальше события развивались стремительно. Через неделю Гена лежал с Мариной в постели, целовал ее большую распавшуюся грудь и трусливой рукой нащупывал скользкий путь к счастью.

– Не бойся, не бойся! – шептала она.

– Тебе же будет больно…

– Не будет.

– А тебе можно?

– Можно, можно, ни о чем не думай…

Но Скорятин думал и боялся. Она была его первой настоящей девушкой после неверной одноклассницы, с которой они, кажется, и сами не поняли, что натворили в ночь после выпуска, перепив шампанского. Девочка испугалась, ей было так больно, что второго шанса Гена не вымолил и ушел в армию. И через два года он нашел ее на сносях. Видимо, новая попытка, совершенная кем-то другим, оказалась удачней. Остальные освоенные им женщины, вроде бы, не считались. Да и было их немного: ядреная лимитчица со стройки в Лосинке, смешливая, пахнущая рыбой работница консервного завода, к которой бегал в самоволку, пьяный случай с дылдой-психологиней по кличке «Вамдамская колонна». Как-то выпало обладание интеллигентной худышкой Норой в Переделкино. Там в бревенчатых теремах скучали на выданье воспитанные потомицы великих дедов. Гену туда повез после пивной «Ямы» Ренат, ухаживавший за внучкой генерала Батукова Еленой, невыносимой красавицей. Нора, студентка архитектурного, сначала таращилась и дичилась нетрезвых поползновений Скорятина, но потом, наедине, со стыдливым остервенением набросилась на него, бормоча про торжество животного низа:

– Ты такой сильный, большой! Сделай мне больно!

Ошарашенный студент просьбу дамы выполнил, но решил с ней больше не связываться, однако она все время передавала через Касимова призывные приветы, и он нарушил зарок. Напрасно. Неутолимая Нора впадала всякий раз в полуобморочное состояние, горячо допытывалась, зачем с ней это делают, умоляла называть происходящее самыми грубыми словами, а потом и вовсе отключалась. Скорятин прекратил опасные свидания – от греха подальше.

Самой серьезной была связь с Ольгой Николаевной из бюро проверки «Московской правды». Номер подписали поздно, домой было по пути, а бедная женщина, отправив ребенка к матери в Ростов, мстила беглому мужу. К ней Гена ходил долго, искренне удивляясь, почему бросают таких жарких умелиц, превращающих скрипучую кровать в полигон взаимных восторгов. У него даже мелькнула безумная мысль о женитьбе. Но муж, одумавшись, вернулся, и Ольга Николаевна, вздохнув, сказала: «Ты милый, красивый мальчик, но семья – это семья!» «А может иногда… потихоньку?» – взмолился он. «Потихоньку кур крадут!» – рассмеялась она и подарила ему ночь окончательных открытий.

Но Марина Ласская – это совсем другое, это неизъяснимое!

Когда она неожиданно пригласила его к себе, он даже растерялся:

– Какие конфеты любит твоя мама?

– Никакие. Мы будем одни.

Отец Александр Борисович улетел с делегацией Союза художников в Венецию. Мать Вера Семеновна поехала проведать родню в Днепропетровск. А дедушка Борис Михайлович, как обычно, сидел на даче в Панкратове и писал свой труд «История атеизма в России». Огромная пятикомнатная квартира в Сивцевом Вражке напоминала музей после закрытия: старинные книги, картины, бронза, натертый дубовый паркет, громкие напольные часы – и никого. Ласская достала из бара с подсветкой «кампари». Скорятин успел заметить там множество бутылок с яркими неведомыми этикетками. Выпили. Она включила музыкальный центр «Сони» с большими черными колонками, поставила «Болеро», и они долго целовались, распаляясь под нарастающее безумие музыки. Потом Марина оттолкнула его, ушла в ванную, пошумела водой и появилась в туго перетянутом белом махровом халате, какие он видел только в зарубежных фильмах. Повинуясь ее кивку, Гена тоже отправился в санузел и чуть не устроил потоп, заинтересовавшись устройством биде, пользоваться которым прежде не доводилось.

Когда он вернулся, она лежала навзничь на кровати, распахнув халат. Он задохнулся от недевичьего изобилия ее тела и опустился на колени. Марине в самом деле больно не было, наоборот, она застонала и отзывчиво подалась ему навстречу. Когда, тяжело дыша, они распались, Ласская счастливо содрогнулась и шепнула с нежной усталостью:

– А ты лучше, чем я думала…

Гена почему-то вспомнил присказку бабушки Марфуши: «Чем девок пужают, тем баб ублажают», но благоразумно промолчал, потупившись. Странно устроен человек: неделю назад ему достаточно было одного присутствия этой девушки, благосклонного взгляда, а вот теперь он мучился оттого, что в ее жизни уже побывал кто-то, кому она так же отзывчиво подавалась навстречу. Чтобы не обнаружить глупую обиду, не объяснимую словами и не достойную интеллигентного человека, Скорятин уставился на картину, висевшую напротив. Марина, проследив его взгляд, объяснила:

– Целков.

– Ну да, а кто же еще…

– Говорю тебе, Целков. Папа с ним дружит. У нас пять работ. Когда-нибудь они будут стоить миллионы.

– Угу, – кивнул Гена, вглядываясь в мутные, пузатые, зубастые фигуры на полотнах, а сам подумал: «Скорее уж Лазунов будет стоить миллионы! Целков… Смешно!»

– Спроси! Ты же хочешь… – тихо проговорила Ласская, гладя его по влажным волосам. – Спроси! Ты славный. Мне с тобой хорошо…

– О чем?

– О нем. Спроси сейчас. Потом не отвечу.

– Мне не важно.

– Нет, важно, я вижу: ты лежишь и думаешь о нем.

– Может, о них…

– О нем. И запомни: был только он. Я его любила, но он женат. Хотел развестись. Мама сказала: нельзя строить счастье на чужом горе.

– Ты его еще любишь?

– Если бы любила, тебя бы здесь не было.

– Ты из-за него… тогда?

– Из-за него.

– А я не женат.

– Знаю, но, боюсь, ты не понравишься маме.

– Почему?

– Она хочет, чтобы мой муж был похож на ее отца.

– А тот… был похож?

– Был, – вздохнула она и заплакала.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?