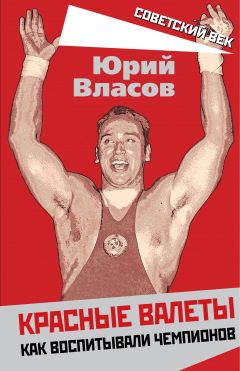

Текст книги "Красные валеты. Как воспитывали чемпионов"

Автор книги: Юрий Власов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 5 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

Ваш отец на фронте погиб? А братья, сёстры?.. Вот так-то. Нет у нас права, да это и глупо, если не преступно, принимать в расчёт чувства. Они, жертвы борьбы, – майор Басманов повёл рукой, – требуют сейчас от вас честности. Решение вы обязаны принять и примите! Жить в обществе и быть свободным от общества никому не удавалось…

Я так и молчал, майор, наконец, устал убеждать и отпустил меня с наказом «подумать»…

Если бы не расположение подполковника Кузнецова, первый педагог извёл бы Кайзера придирками и поучениями. Майор полагает знания вне обязательного курса как бы подтачивающими идейность и дисциплину. На всех он смотрит как на «кирпичи в государственном здании». Судьба каждого «кирпича» интересна лишь с точки зрения надёжности всего сооружения.

«Воспитание, – заявил он на одном из уроков – есть процесс “формовки кирпичей” государственности».

Кайзер съязвил на перемене:

– Разобрать «кирпичики», а там кобра вроде Басманова.

Кайзер «кирпичную» теорию считает не то чтобы ошибочной или ущербной, а умышленно унизительной, когда нет жизни, а есть «кирпичная кладка» жизней. Кто тут в роли мастера, прораба и кто совком подкидывает цементную массу, Кайзер не уточняет. Да и зачем? Ведь это всего лишь сравнение, противобасмановская филиппика. Кайзер сказал это ещё в прошлом году, когда мы возвращались из увольнения: смотрели фильм «Великий перелом».

В фильме Сталин по телефону произносит знаменитую фразу: «Будет и на нашей улице праздник». Вернее, не сам Сталин, а её жадно выслушивает командующий фронтом (не в кино, а в жизни им являлся генерал-полковник Андрей Иванович Ерёменко, бывший унтер-офицер императорской армии). И все в кинозале, как и командующий на экране, затаивают дыхание. А затем – блаженный шёпот, размягчённые голоса по рядам… Тогда, в фильме, под Сталинградом самый кризис назревал. Там ещё в роли Минутки, шофёра командующего, – Марк Бернес…

Юрка Глухов жалел, что не сможет посмотреть фильм «Третий удар» второй раз. Там Сталин разгадывает замысел германского командования в районе Никопольского плацдарма: «Нэ нравится мнэ этот Никопольский плацдарм…» В роли Сталина – народный артист СССР Алексей Дикий: говорит без акцента. Каждое слово, как бой курантов на Спасской башне, а ведь голос слабый, даже напрягаться приходится. Я этот фильм по второму заходу смотрел, а Юрка и Кайзер – по первому.

Мы имеем право на увольнение и в субботу, и в воскресенье, но Юрка тогда клюнул на басмановскую «откровенность за откровенность» – и погорело увольнение! Кайзер ещё дал совет:

– И поделом! Ты ему в следующий раз погон поцелуй. Приложись, не стесняйся – он совсем не против, он – за такое обхождение.

Юрка месяц не разговаривал с Кайзерам, я их мирил. И даже когда мирились, чуть по новой не разругались. Кайзер сказал, что понимает и преподает курс «Конституции СССР» первый педагог по-своему, и не то чтобы заблуждается, а выхолащивает предмет. И никакой он не знаток права и государственных устройств, а начётчик, но начётчик особого рода – лицедей, по нутру – злокачественный…

Память у Басманова… тут Кайзеру крыть нечем! При такой памяти каждый у майора на ладони. Кайзер утверждает, что память, за ничтожным исключением, свойство злых людей. Им слишком многое надо держать в памяти, поневоле это свойство расширяется до лошадиного…

Пора, пора заучивать стихи из выпускных экзаменационных билетов. Халтурю я, а уже пора, давно пора… Пытаюсь вспомнить стих за стихом поэму Маяковского «Во весь голос», я знал её наизусть:

Велели нам

идти

под красный флаг

года труда

и дни недоеданий (…)

Потомки,

словарей провертье поплавки:

из Леты

выплывут

остатки слов таких,

как «проституция»,

«туберкулёз»,

«блокада»…

* * *

Я проснулся, и мне показалось, что я такой большой, такой сильный. Чистый, прохладный воздух входил в мою грудь свободно и легко, переполняя тихой радостью…

В коридоре глухо позвякивал чугунный колокол в руках дневального. Вот-вот на дворе по-ослиному затрубит горн, а здесь в коридоре, ударит колокол – и тишина истает, будто её и не было. Но пока я лежу спокойный, большой и чистый всей своей юной жизнью. И сердце ровно, едва слышно отмеряет её мгновения…

* * *

А вот извлечения из сочинения Тарле о Московском пожаре:

«Пьянство уже с 1-х дней во французском войске шло невообразимое (армия мародёров. – Ю.В.)

В течение всего дня 15 сентября пожар разрастался в угрожающих размерах. Весь Китай-город, Новый Гостиный двор у самой Кремлёвской стены… охвачены пламенем, и речи не могло быть, чтобы их отстоять. Началось разграбление солдатами наполеоновской армии лавок Торговых рядов и Гостиного двора. На берегу Москвы-реки к вечеру 15 сентября загорелись хлебные ссыпки, а искрами от них был взорван брошенный русским гарнизоном накануне большой склад гранат и бомб. Загорелись Каретный ряд и очень далёкий от него Балчуг около Москворецкого моста. В некоторых частях города… было светло, как днём… Большой Старый Гостиный двор уже сгорел. Настала ночь с 15-го на 16 сентября, и всё, что до сих пор происходило, оказалось мелким и незначительным по сравнению с тем, что разыгралось в страшные ночные часы.

Ночью Наполеон проснулся от яркого света, ворвавшегося в окна. Офицеры его свиты, проснувшись в Кремле по той же причине, думали спросонок, что это уже наступил день.

Император подошёл к одному окну, к другому; он глядел в окна, выходящие на разные стороны, и всюду было одно и то же: нестерпимо яркий свет, огромные вихри пламени, улицы, превратившиеся в огненные реки, дворцы, большие дома, горящие огромными кострами. Страшная буря раздувала пожар и гнала пламя прямо на Кремль, завывание ветра было так сильно, что порой перебивало и заглушало треск рушащихся зданий и вой бушующего пламени.

В Кремле находились Наполеон со свитой и со Старой гвардией, и тут же был привезённый накануне французский артиллерийский склад. Остался в Кремле и пороховой склад, брошенный русским гарнизоном вследствие невозможности вывезти его. Другими словами, пожар Кремля грозил полной и неизбежной гибелью Наполеону, его свите, его штабу и его Старой гвардии.

А ветер всё свирепел, и направление его не менялось. Уже загорелась одна из кремлёвских башен. Нужно было уходить из Кремля, не теряя ни минуты. Наполеон, очень бледный, но уже взяв себя в руки после первого страшного волнения при внезапном пробуждении, молча смотрел в окно дворца на горящую Москву.

– Это они сами поджигают. Что за люди! Это скифы! – воскликнул он. Затем добавил: – Какая решимость! Варвары! Какое страшное зрелище! (…)

Он вышел из дворца в сопровождении свиты и Старой гвардии, но все чуть… не погибли при попытке спасения. Вице-король, Сегюр, Бертье, Мюрат шли рядом с императором. Они навсегда запомнили этот выход из Кремля.

Вот знаменитое показание графа Сегюра: «Нас осаждал океан пламени: пламя запирало перед нами все выходы из крепости и отбрасывало нас при первых наших попытках выйти. После нескольких нащупываний мы нашли между каменных стен тропинку, которая выходила на Москву-реку. Этим узким проходом Наполеону, его офицерам и гвардии удалось ускользнуть из Кремля… С каждым шагом вокруг нас возрастал рёв пламени… Мы шли по огненной земле, между двумя стенами из огня. Пронизывающий жар жёг глаза… Удушающий воздух, пепел с искрами, языки пламени жгли вдыхаемый воздух, дыханье наше становилось прерывистым, сухим, коротким, и мы уже почти задыхались от дыма…»[13]13

«Вот официальное донесение пристава Вороненки в Московскую управу благочиния: “2(14) сентября в 5 часов пополуночи (граф Ростопчин. – Е.Т.) поручил мне отправиться на Винный и Мытный дворы, в комиссариат… и в случае внезапного вступления неприятельских войск стараться истреблять всё огнём, что мною исполняемо было в разных местах по мере возможности в виду неприятеля до 10 часов вечера…”

Что и независимо от распоряжений Ростопчина могли найтись люди, которые остались в Москве и с риском для жизни решили уничтожить всё, лишь бы ничего не досталось врагу, это тоже более чем вероятно» (Тарле Е. В. Сочинения. – М.: Академия наук, 1959 Т. VII. С. 604).

[Закрыть]

[Итак] Император пересилился в Петровский замок.

Наполеон всё время был в самом мрачном состоянии духа.

– Это предвещает нам большие несчастья, – сказал он, глядя на развалины и дымящийся мусор, в который обратились самые богатые части города.

И не только в неожиданном исчезновении завоёванной добычи было дело. Император ясно понял, что теперь заключить мир с Александром будет ещё труднее, чем было до сих пор. Он ещё не знал тогда, что мир с Россией для него не только труден, но невозможен, и что война, которую он считал со взятием Москвы оконченной, для русского народа после гибели Москвы только ещё начинается…

Петровский дворец – Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского

После пяти лет и шести месяцев учения, в феврале 1959 года, я защитил диплом. В первые дни марта явился в Петровский дворец – штаб Военно-воздушной академии имени Жуковского, получил диплом и направление для «дальнейшего прохождения службы». 15 марта, в воскресенье, я выиграл международные соревнования на приз Москвы в тяжелом весе… 22 апреля я выиграл звание чемпиона Вооруженных Сил в Ленинграде, выступив уже за Московский округ ПВО. Я установил два мировых рекорда – в рывке и толчковом упражнении. В сумме троеборья я набрал третий результат за всю историю тяжелой атлетики.

Юрий Власов

Свита и части армии, которые вышли… к Петровскому дворцу, целыми часами глядели на… Москву. Это было устрашающее зрелище, говорит очевидец-француз, этот пылающий город… Казалось, это вулкан со многими кратерами…

Вот показание одного из оставшихся в Москве от 30 сентября: Опустошение и пожары продолжаются… Своевольства столь велики… Все французы ежедневно пьяны после обеда, и жители их убивают – тогда их зарывают ночью, но число сих жертв невелико…

Французы опечалены и ожесточёны, что не требуют у них мира, как Наполеон обещал при занятии Москвы, а потому разорением и грабежами думают к миру их понудить… У жителей отнимают рубашки и сапоги, мучат разными работами, не кормя. Иногда они умирают от голода и усталости…. Вот картина с натуры: по улицам валяется много мёртвых лошадей и людей; на Тверском бульваре много повешенных и расстрелянных разных людей с надписью: зажигатели Москвы (…)

[«Лористон, поезжайте в Петербург, “мне нужен мир, он мне нужен абсолютно, во что бы то ни стало, спасите только честь”».]

Царя незачем было и убеждать в том, что для него самого было давным-давно ясно. Александр понимал: ему простят, что он сидит в Петербурге, когда русская армия истребляется на Бородинском поле, ему простят гибель Смоленска, гибель Москвы, потерю пол-России, но мира с Наполеоном не простят. Настал момент решать, кому из двух потерять корону: Наполеону или Александру. Таковы были настроения царя после гибели Москвы. Они ещё усилились, когда Александр учёл, что творится вокруг. Настроения народа были несравненно более искренними и непосредственными»[14]14

Там же. С. 604 – 608.

[Закрыть].

Известие о Бородинском сражении и огненной гибели Москвы доставил государю в Петербург полковник Мишό.

«Печальное известие… не поколебало, однако, решимости императора Александра продолжать войну и не вступать с неприятелем в переговоры. Выслушав донесение Мишό, он обратился к нему со следующими… словами:

«Возвращайтесь в армию, скажите нашим храбрецам, объявляйте всем моим верноподданным везде, где вы проезжать будете, что если у меня не останется ни одного солдата, я встану во главе моего дорогого дворянства и моих добрых крестьян и пожертвую всеми средствами моей империи…

…я… соглашусь питаться картофелем с последним из моих крестьян, нежели подпишу позор моего отечества и дорогих своих подданных, жертвы которых умею ценить.

Наполеон или я, но вместе мы не можем царствовать. Я научился понимать его, он более не обманет меня»[15]15

Шильдер Н. К. Император Александр Первый. Его жизнь и царствование. – СПб.: Издание А. С. Суворина, 1897. Т. III. С. 112. Текст выделен мной. – Ю.В.

[Закрыть].

Но они ведь взрывали и поджигали Москву, её остатки, Кремль, когда уходили, точнее – бежали. Даже тогда! Долгий дождь помешал окончательному уничтожению Кремля и Москвы. Над дождём своеволие Наполеона оказалось бессильным. Самодур, врочем, сам уже был далеко, бросив армию катил на перекладных в Париж, битый и посрамлённый Кутузовым.

Бессильная злость – нет, не злость, а ярость, та, которая ударяет в голову, делает тебя лёгким и безразличным к боли, возвращала меня в прошлое. А если бы русские войска взорвали Тюильри, Версаль или Нотр-Дам? Дикая мысль? Но почему она не показалась тогда такой Наполеону, его знаменитым маршалам и огромной всеевропейской погромной армии? Почему хладнокровно, рассудительно истребляли то, что пощадил великий московский пожар и что было свято русским?! Мстили на непокорность. Конечно, мстили…

Отчего Рим – «вечный город» и даже невероятна мысль о его разрушении в месть и возмездие? Почему итальянцы – изрядная часть Великой армии – казнили москвичей, грабили город, а потом разрушали? Почему французы насиловали, топтали душу и тело русских – тех русских, без оружия? Почему Париж свят в глазах всех, и это так – он свят, чтим и русскими, а Москва?!..

Москва?!..

Москва!

Не возродится та прежняя Москва – из восьми веков созидания, святыня русских городов, гордая наследница Византии. Сгорела, распалась на угли…

Париж невредим. Париж прекрасен.

А Москва? Москва?!

И ещё я осознал: главное в даровании Наполеона – решимость. Понятия «гуманизм», «жизнь», «цивилизация», «насилие», «культура», «душа» значили для него столько же, сколько грязь под сапогами солдат. Подобная черта заметно прослеживается вообще в натурах, так называемых, великих личностей. Всё, кроме цели, – прах!

Беспристрастность истории. Варвары и неварвары. Европейцы и дикари. Хартия вольности. Ренессанс. Просвещёние. Книгопечатание. Университеты. Парламент. Национальная гордость.

Во имя чего знание?

История. Поклонение её великим? Каково назначение поклонения?

Уроки истории. Для кого?

Сколько же вопросов!..

* * *

Сухой снег с утра заметает стынущее грязноватое тесто на тротуарах, наново забеливает сугробы, острыми волнистыми гребнями укладывается вдоль улиц. Этот неожиданный молодой снег! Это чудо возвращения зимы! Яростная, колючая ласка снега – сухой воды!

Уже несколько дней город возбуждён: в городской филармонии будут выступать знаменитые сёстры Фёдоровы из Москвы. Я видел афиши даже на речном вокзале, а там зимой вообще никто не бывает, разве только мы гоним мимо на лыжах…

– О сладостный языческий восторг! – рычит Кайзер. – Взгляни, храбрый следопыт!

Радушно и зазывно горят за опушью инея окна кафе. Да, это наш час! Час ублажения плоти! Мы с Кайзером и в самом деле перед «добычей».

Я получил из дома перевод. Мама зарабатывает мало. Перевода хватает на два захода в кафе с Кайзером, то бишь на четыре килограмма мороженого и ещё на четыре билета в кино, при условии, если билеты самые дешёвые, и мы прежде не потратимся в лавке у Груни.

Кайзер прибавляет шаг, лицо напрягается:

– Жар пиршественных костров опаляет кожу. Звуки бубен сводят с ума!

И мы вступаем в кафе. У нас есть своё – напротив городской филармонии, на 1-м этаже бывшего купеческого особняка. Кайзер называет его «Пастбищем для влюблённых».

– Вот здесь спрятать арбалетчиков, – однажды расфантазировался он, – здесь дворню с горшками смолы. Двери и окна завалить бочками и камнями. Порушить ту внутреннюю стену. Крышу отдать воинам со щитами и в доспехах. Вон там, где раздаточная, выставить кувшины с бургундским – вроде наркомовских ста граммов. А стены всё выдержат, глянь…

В кафе мы завсегдатаи. Девушки-официантки, жеманясь, справляются:

– Как всегда, мальчики?

– Море счастья и океан здоровья вам, – с нарочитой солидностью, по-купечески отвечает Кайзер.

«Как всегда» означает порцию по килограмму пломбира на каждого.

– «Нет, сэр Ланселот, ни за что! – отвечала королева. – Знай, что после тебя я долго не проживу, – продолжал выдумывать в тот наш последний визит Кайзер. – И если тебя убьют, я приму смерть столь же кротко, как святой мученик принимает смерть во славу Иисуса Христа».

– Тише, – попросил я. – У тебя не глотка, а труба, – а, помолчав, добавил, – Ну и память у тебя!

– Сам ты труба, раз не жаждешь узнать, как папа Римский прислал буллы с повелением примириться и как сэр Ланселот привёз королю Артуру королеву. Кстати, ты, гроза компотов, знаешь ли, что арбалет считался порождением дьявола? Стрела пробивала любые доспехи. Арбалет проклял папа Римский! Невежда, пломбир тебе дороже.

– А знаешь ли ты, – спрашиваю я. – Что Пушкин называл Христа «умеренным демократом»?..

После нашей столовой, где мы сидим локоть к локтю по восемь «чудиков», а за спиной впритык такая же скамья, и дежурный по столу шлёпает из судка в тарелку кашу, и тарелка из рук в руки плывёт по назначению, а 16 пар глаз ревниво следят, чтобы порции были одна к одной и масло перемешано по справедливости, – да после нашей столовой сидеть в кафе верх услады! Это из того немногого, в чём мы завидуем «шпакам».

Лязгая подковками, мы направляемся к заветному столику.

Аня выглядывает из служебного коридорчика: показывает, чтоб обождали, она знает. Овалистое лицо с раскосыми глазами румяно, а губы красней самых резких помад. Руки оголены и пухлы в сгибах.

Я ощущаю блаженную удобность креслица. Меня даже охватывает дрёмотная слабость.

Вспоминаю Клаву.

Сколько лет училищу – столько и она официанткой в выпускной роте. У неё длиннющий нос, как у игрушечного кучера в фильме «Золушка», и спокойные, серые глаза. От Лопатина мы наслышаны, что у Клавы много медалей и боевой орден Красного Знамени, по фронтовому – «боевик». Она не говорит о войне. Даже как-то темнеет, если спрашивают. Клава добрая и когда уж совсем голодновато, если попросишь, непременно принесёт с кухни сухари, а то и тарелку каши или картофеля. В ней не обманешься. У желудка верный нюх на людей.

Штангист XIX века

Русская школа тяжелой атлетики сформировалась во второй половине XIX столетия. Кстати, в России задолго до революции уже издавалось несколько спортивных журналов. Поколения атлетов по крупице добывали драгоценный опыт. Эти знания о тренировке постепенно складывались в строгие методические приемы. Талант русских самородков и это знание явились причиной выдвижения отечественной тяжелой атлетики на ведущее место в мире. Мир знал и уважал наших атлетов.

Юрий Власов

Капитан Бахарев говорил, что она посильнее иных мужиков держалась. От подполковника из округа слышал, тот с ней из оружения выходил. Две недели болотами шли. Она свою нищенскую долю еды раненому отдавала. Все две недели тащила раненых, ни на шаг о них, даже под минами…

С казённых харчей я, Кайзер и другие рослые ребята вечно голодны. Со всех столов нам присылают тарелки с недоедками. Брезгливость для нас не существует, Во-первых, мы сроднились. Во-вторых, что хлопотнее пустого живота?

Юрка Глухов в эти «игры не играет»: в кино иной раз составит компанию, но в кафе – никогда. Знай себе, плутает где-нибудь с Нинόн, как не без зависти называет его новую подружку Лёвка Брегвадзе. С декабря длинный Юрка увлечён Ниной из восьмой женской школы.

– Неспособность управлять чувственной стороной своей природы философы называют рабством, – изрекает Кайзер. – И я согласен. Волокитство! Жрецы минутного, коли уж обратиться к авторитетам…

«Сугробы, пушистый истоптанный снег, в переулках, – представляю я. – А у девушек алые щёчки за меховыми воротниками, и губы такие же алые, слегка развёрнутые дыханием…» И ощущаю щемящую пустоту.

– Француз Гюйо наиболее близок к обобщению основного вывода: неустрашимость или самоотвержение не есть чистое отрицание «я» и частной жизни. Это и есть та же самая жизнь, только в самом высшем её проявлении…

«Это от одиночества, – на какое-то мгновение я переключаюсь в мыслях на Кайзера. – Мы есть для него, нас даже 32 без него, но мы не заменим ему дома и родных. Мы уезжаем на каникулы, нам идут письма, с нами все те чувства, а он – один. В этом – он вне нас. Книги! Да, да, книги – целый мир сходится для него в книгах. Они его дом, отрада, близкие и всё-всё, что отнято и убито.

– Долг в высшем понимании – не тягостная дань. Долг есть сознание внутренней мощи! Ведь каково, а?! Вдумайся: долг уже не жертва, а начало всех начал, выражение душевной энергии, невозможность жить иначе, чем наперекор мнениям, рутине, страху, сытости. Это же поэма, это чёрт знает что!..

Я упираюсь лбом в ладонь и напускаю серьёзность. Меня занимают мысли о «рабстве» Юрки. Муфта, отвороты шубки, платок в снежинках…

Но притворитесь! Этот взгляд всё может выразить так чудно!..

Ритм этих и других слов сбивается у меня то на страстный речетатив «Риголетто», то плавно, смычково звучит арией Ленского. А иногда все слова уминаются в какое-то бешеное мелькание юбок – я всё стараюсь поймать в памяти то место на ногах, где кончаются чулки. О, что за место! И снова мельканье цилиндров, усов. Погодя сумасшедшее мельканье смиряет томный шаг танго, а где-то на задворках сознания – вообще какая-то дьявольщина! И уже вместо фрака я в гусарском доломане, а потом, где и почему неизвестно, швыряю белые перчатки в цилиндр, под мышкой у меня трость, а волосы не под «полубокс», а до плеч – русые, волнистые. И я разглаживаю усы…

Это же вырождение! Неужто Басманов прав, и я качусь по наклонной?!.. Внезапно набегает нечто и вовсе неприличное. Я спасаю женщину. Где и от кого? Но она в сорочке и сорочка… прозрачная, а после, о Боже, и сорочки не остаётся…

– Слушай, – неожиданно спрашивает Кайзер. – Слово «пехота», часом, происходит не от «пёхом»?

– Гурьева спроси, откуда знать. – Я прихожу в себя.

– Пожалуйста, мальчики!

Аня высока (в меру, разумеется), и все у неё белое, крупное и по-девичьи ладное, не обмятое. Как шутит Кайзер: «Без обману». И вся она дышит сонным теплом, насиженным под шалью в том коридорчике.

– Я, как всегда, по половинке. – Аня не решается поставить поднос.

Цвет по-восточному тёмных глаз в странном противоречии с беловато-серыми и очень густыми бровями. А губы! Эти губы!..

– Всё, что я сказал, означает: сирые молодые люди тебе благодарны по гроб жизни. Ты верный и добрый товарищ. – Кайзер снимает с подноса тарелки с мороженым.

– Я, как всегда, по половинке, мальчики.

Поза и формы Ани – в точном соответствии с фигурой молодой колхозницы из гипса на вокзальной площади в Кашире. Я припоминаю другую скульптуру, в парке, – «Молодая мать». Там, вместо подноса, у женщины– дитя, зашедшееся в вечном каменном смехе. А скульптура на городском стадионе? Вот, как у Ани сейчас, та же горделивая поза – вызов мещанству, но вместо подноса – весло.

Но Аня! Ситцевое платьице простодушно льнёт к ней и совсем не прячет, не гасит жизнь под тканью.

На выбритых худоватых щёках Кайзера беспечная улыбка.

– Так сразу и живот, и горло воспаления получат, – озабоченно предупреждает Аня.

– Болеть? – Кайзер с выражением невинного любопытства взирает на Аню. – А что это?

Сколько помню себя и Кайзера, никто из нас не болел, ежели не брать в расчёт отравление диковинной сметаной капитана Бравича. Вся рота и все роты училища провели не один час после отбоя в бегах: возле каждого нужника толпились белые кальсоны, и горе было засидевшемуся. Что и толковать, слишком много сырой воды влили в сметану, пожалуй, с ведро, воды под рукой сколько угодно. Именно в ту полночь за начпродом закрепились сразу два прозвища, первое – Артур Бескорыстный. Кайзер выпалил его в ночную темень, по третьему или четвертому разу проваливаясь в мои сапоги. Сапожки у меня сорок седьмого размера – для братвы как шлёпанцы. Их не надо напяливать – в них проваливаются. И так же скидывают, не просыпаясь толком.

В те роковые сутки дежурил Миссис Морли. С какой отчаянной мольбой в глазах он врывалась в сортир! Промедление исключалась: мы галантно уступали один из нужников нашему мучителю. Золотые погоны скошено взлетали вместе с плечами вверх, ремень с кобурой и пистолетом мгновенно оказывался на шее. Молодые желудки уже ко второму часу ночи в основном справились с презентом начпрода Марка Ефимовича Бравича по прозванию Артур Бескорыстный, но Миссис Морли! После второго часа ночи майор уже не вешал ремень с кобурой на шею, а метал с порога на подоконник. А ведь нам с первого дня в училище внушали, к каким опасным последствиям могут привести подобные вольности. Именно Миссис Морли назидал нас, тогда ещё совсем малышей: «Раз в год стреляет и палка». В ту ночь старый «ТТ» доказал свою конструктивную надёжность.

– Великая вещь воинская закалка, – изрёк Ванюша Князев на утреннем построении при обозрении измятой, сгорбленной, но одетой строго по форме Миссис Морли…

С того времени за начпродом закрепилось ещё одно прозвище: Мрак Ефимович…

– Бутылочку фруктовой? – предлагает Аня. – Тоже со льда.

– Рука не ранена, поучали древние, можно нести яд в руке. И клянусь, этот яд не убьёт нас, но исполнит силой и радостью. И в благодарность я поведаю тебе, как сэра Ланселота выследили до королевской опочивальни, и как сэр Агравейн и сэр Мордред явились с двенадцатью рыцарями, дабы уконтрить сэра Ланселота. Удар кинжалом и…

– Кот этот твой Лацилот, а не кавалер, – говорит Аня, покусывая нижнюю губу. – А королева – шалава. Эти богачки, известно, – все сучки.

Кайзер не смеётся – он грохочет.

Я даже засомневался, не опрокинется ли со стулом:

– Бедный сэр Томас Мэллори![16]16

Мэллори Томас (около 1417 – 1471) – английский писатель. В эпопее «Смерть Артура» он изложил Артуровские легенды и изобразил крушение рыцарства, отразив настроение эпохи Столетней войны (1337 – 1453) и войны Алой и Белой розы (1455 – 1485).

[Закрыть] – выдавливает он, всё ещё задыхаясь смехом.

– Придумываешь всё, – в белых зубах Анны – синеватая фарфоровая прозрачность. Зубы влажны за изнанкой лениво пухлых губ. Кончик языка розово, ловко облизывает верхнюю губу, чуть вспухшую по уголку лихорадкой. Груди натягивают белую наглаженность передника, когда она, фыркая, похохатывает.

И вся она под ситцевым платьицем настолько осязаема, что перехватывает дыхание. Погоны суворовца, погоны не настоящего, а как бы игрушечного военного кажутся мне невероятно стесняющими, нелепыми и ненужными. О, будь я сейчас в мундире курсанта пехотного училища! Юнкер! Сейчас бы тот мундир – свидетельство мужской самостоятельности, взрослости, если бы!..

– Смотри, чтобы не перестоялось, – с деланном беспокойством говорит Кайзер о той, ещё не принесённой полукилограммовой доли мороженого. – Со дна загребай, похолодней, – Он с искусством посвященного «делает Хеопса». Из глыбы мороженого вытёсывается пирамидка, и вся хитрость – не давать пирамидке изменить форму. Особенно доставляет хлопоты острая верхушка – все норовит раскваситься.

– Ой, шевелюра! – Аня с завистью разглядывает голову Кайзера. – И перекисью не мори, будто на картинке.

Кайзер в восторге.

Аню окликают, и она отходит.

– До XVIII века в русской литературе не было слова «любовь», – говорю я. – Его заменяло слова «привязанность» или «жалеет». Говорили не любит, а жалеет…

Кайзер смотрит на меня с подозрением…

Сбоку, на подставке – бюст Сталина. И хотя он всего лишь гипсовый, однако, с виду чрезвычайно тяжёл. На просторных погонах – по одной строгой звезде генералиссимуса. И эти звёзды, и пуговицы мундира, и стоячий воротник с лавровыми веточками, и два одиноких знака Героя, – всё выпукло, отчётливо на любой, самый придирчивый глаз. Плакат сверху я знаю наизусть: «Связь с массами, укрепление этой связи, готовность прислушиваться к голосу масс, – вот в чём сила и непобедимость большевистского руководства», – и за кавычками такое родное: «И. Сталин».

Американский тяжелоатлет Пол Эндерсон (1932–1994)

Я учился у наших атлетов и тренеров, но полезнейший урок извлек из опыта Пола Эндерсона. Этот атлет вел себя так, будто рекордов нет, а есть лишь его сила. Смелая работа на больших тяжестях и сам его образ – спокойная мощь, деловитое сокрушение тяжестей – произвели на меня глубокое впечатление. Я многое понял в том, как нужно поворачивать тренировку. Самый сильный человек – это не чемпион мира. Самый сильный человек в спортивном толковании должен, прежде всего, иметь высшие физические достижения вообще, то есть высшую сумму классических упражнений (совокупность усилий) и самую большую из поднятых дотоле на вытянутые руки тяжестей, – значит, абсолютный рекорд в толчковом упражнении. Разумеется, эти условия нигде не записаны. Они выражают характер спортивных состязаний и, на мой взгляд, с наибольшей достоверностью отражают действительность.

Юрий Власов

Кайзер худоват – это из-за увлечённости борьбой. На чемпионате города выиграл все схватки «на туше», кроме финальной. Соперником оказался студент 5-го курса автодорожного института: борец опытный и тоже уже мужской силы. Впрочем, и ему досталось от захватов Кайзера. Студиоз как-то зашёл в кафе и смешался, заметив Кайзера, а потом уверенно повёл подружку к «пастбищному» столику между бюстом и громадным фикусом.

– Сразу виден аналитический ум – вот она, польза технического образования! – одобрил его решение Кайзер. – Любовное ложе, а не место.

– Скажешь, ложе…

Особенно крепки у Кайзера кисти. Читая книги, он время от времени проминает теннисные мячики, и не просто как вздумается, а по своей системе. За три года упражнений кисти обрели неимоверную цепкость. Разжать их не удаётся, а медный пятак он, если не сворачивает в трубку, то перегибает надвое. Кайзер уступает в силе лишь мне и Харитону Воронину.

– Мокрые, – Аня стряхивает стаканы. – Ещё раз помыла. Теперь, как дома, чистые. – Из раскосых глаз её по-прежнему сладко, зевотно грядёт скука.

– Давече не доспали? – участливо спрашивает Кайзер. – Вы гейтс инен?[17]17

Как вы себя чувствуете? (нем.)

[Закрыть]

– А я везде засну. И под радио, пожалуйста. И что за соня? – Аня вытирает руки о подол. Кружит по залу, поправляя стулья, громко говорит:

– Воду я без осадка выбрала, из директоровой.

– Пожалуй, Груня рядом с Аней…

– Не трепись. – Я прячу смущение за рассказом о доверительной беседе майора Басманова со мной.

Кайзер разливает воду. Она девственно прозрачна, без крупинки осадка.

– Стало быть, не убедил тебя наш законник, – Кайзер отправляет ложку мороженого в рот и расплывается. – Полирует зубы! – Ворчит, облизываясь. – Не испортил бы нам характеристики наш первый педагог… Знаешь, временами он напоминает мне вовсе не кобру, а бегущего пса. – И, помолчав, коротко сказал: – По следу.

Я опадаю к спинке кресла: руки на подлокотничках – не то, что парты или табуретки! Закидываю ногу на ногу – нас за это ругают: вульгарная поза. Зато приятно, почти как на койке, хотя она и под тонким тюфяком, сплошь изгаженным неоднократным мором клопов – ладно, если только клопов. Каждую осень после отпуска из-за тюфяков сражения. В младшей роте – совсем мелюзга: лет по 7–8. Пускают под себя: с войны у некоторых. Их сразу отчисляют. Однако тюфячки – на годы, пока не выйдет срок. А на лето все сносят в громадный подвальный склад: плоский, низкий и просторный, как вокзал. Вот и успей выбрать, когда отсчитывают на взвод 33. Если бы только в пятнах дело? Выбивай-не выбивай, проветривай-не проветривай, а запах! И одеяла из меченых – тоже с душком. А по цвету – почти одинаковые, сразу не определишь. Старшины и сержанты торопят: быстро получай с помощниками матрасы на взвод и – шагом марш! А во взводной спальне уже ждут, на выбор – секунды! Вроде, как «на шарап», то бишь «хапок»: цапай матрас, какой сцапаешь, обида на несправедливость отменяется. Так же, как лишний кусок жратвы делим: «на шарап!» И рвёшь в свалке среди десятка мечущихся рук. Можешь почти весь урвать – и ты хозяин, обид нет…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?