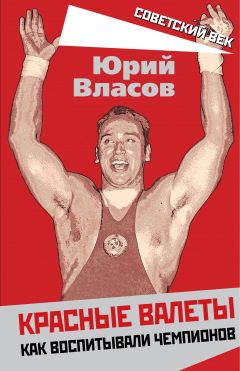

Текст книги "Красные валеты. Как воспитывали чемпионов"

Автор книги: Юрий Власов

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]

– Иван, ты под Прохоровкой был?

– Не, нас за Ромашечками развернули.

– А за что всё же орден?

Шубин снимает пилотку, засовывает под ремень. Беловато-выгорелая гимнастёрка тесновата ему. Ветер парусит шинель на плечах. Он сцепляет её крючками у воротника.

– Как всё было, Иван?

– А взвод нас: 26 – и задача: отсечь пехоту от танков, не допускать к артиллеристам. Батарея «иптаповская» (истребительно-противотанковая. – Ю.В.). Их только и ставили, где танки. Они о себе шутили: «Двойной оклад – двойная смерть». Им за риск – двойной оклад… За спиной – Ромашечки, мы ждём, томимся. Мой первый бой. Под каской, однако, греет – это осталось в памяти. А вокруг дым на полнеба, грохот! Воюют, но где-то в стороне. Земля! Веришь, вот рывками под тобой. Мать моя родная, ещё драка не началась, а уж в порты вот-вот напустишь! Пылью затянуло, а никого не видать. А после… и не один, и не постепенно, а сразу много из мглы. Из одного танка ракеты: красная, белая и снова красная. Лязг, будто с неба съезжают. И со всех сторон молотят из пушек, но мимо нас, по деревне. А там ведь люди! Мать моя, удрать бы! И вижу: не один я в оглядки играю. А этот лязг уже всё мнет. И кости мои, будто уже под ним. Тут наши «зисы» и заухали. От каждого залпа пыль волной. Мой 2-й номер на дне окопчика – «барыня» кверху. Я освирепел: «Прибью, падла! Где цинки?!» И по заднице лопатой… Цинки! Цинки! А Егорка мёртвый, лупи, не лупи… Видно, как зашибло, забился и помер на дне.

И когда его… и когда я расстрелял цинку – не упомню. Орал и лупил в фигурки за танками…

Нашу батарею разрывами закидывает: по пыли, дыму – розовые всплески. В поле – тоже дымы, а в дымах ярко от огня. Не жёлтые огни, а белые. Жирно чадят…

Это из наших тылов тяжёлая артиллерия. От неё у танка башня на десяток метров кувырком, танк на бок встаёт… Во шарашили!.. Гляжу: наш взводный, младший лейтенант Алеев, высунулся, что-то кричит нам и рукой показывает, а его вдруг по плечам… веришь, пополам, как косой. Он сам вниз свалился, а голова с шеей и куском от плеч по отдельности… в пыли… Я думал, у меня глаза лопнут. Про всё забыл и смотрю на эту жуть…

А меж тем мой окоп засыпает: по самый пуп землицы, тесно вдвоем. Я ору, а без голоса, крика не слыхать. «Цинки! – ору, – Цинки!..» А сам забыл, что Егорка не живой. Теперь я и 1-й, и 2-й номер, цинки-то ищу, выгребаю. Добрался… мать моя родная, а ихняя пехота рядом! Озлился я, думаю: «По ногам самый раз!». Поле за дымом не вижу, брею над самой землёй, прямо над картофельной ботвой. А видать, достаю: орёт немчура не своим голосом. Матерюсь: «Мать вашу так, не сладко, не сладко!..» А уж наши с батареи не ухают. И кто слева, кто справа – хрен разберёт… А что делать? Стоять надо!»

А вода в кожухе кипит, гляди заклинит мой станкач…

«Мать твою так! – думаю. – Танки ещё пронесёт, а солдаты? От них не укроешься». А запас весь! Три комплекта до последнего патрона! Тут как съездит по моему «станкачу» – куды и делся! Пальцы оборвало – в кровище…

Танки! Ну ближе полсотни метров, а я не свободен! По плечи в земле. А они из пулемётов! Мать их… кипит земля! Я рылом в землю. Мать их!.. Жру землю! А лязг всё покрывает, будто и не было наших «зисов». А после – крики! Это с батареи! Давят тех, кто уцелел. Всё верно: ствол длинный, жизнь короткая… Ну кричали! Я вжался: справа, слева – свастики! И вроде конца нет. Доложу тебе, Петя: это они только в кино ползут. А тут вылетают, будто не в поле, а на шоссе. Бросает их, качает, а они прут! Упорные! От пуль вся земля фонтанчиками. А после по мне стегать. Не поверишь – слышал каждую. Зло землю секли, будто и не мягкая. Рылом хоть и пашу, однако, подглядываю. И увидел фрицев! На броне они! Не на каждом, а так, жиденько. И тоже гады прижались, лишь бы уцелеть, не упасть…

От гари и пыли слёзы, в зубах земля, голова под каской дрожит. Сколько они через нас пороли, не могу сказать, а после пусто. Дым крутит, и рёв за Ромашечки укатывает. И я вроде пьяный, пошевелиться не в силах. Погодя снова «зисы» заухали – за нами, другая батарея их принимает.

Смотрю: один будто я. Один, что сделаю? В плен: нет! А соображаю, однако: уйду – свои расстреляют. Приказ читали: ни шагу назад! Сижу, одна граната под носом. Егоркину винтовку откопал. Раз выстрелил по фрицу – из воронки полез – ствол раздуло. В стволе земля, а я не побеспокоился. Доглядываю: вроде больше никого. Дым, правда. Так что, может, ошибаюсь. «Эх, – думаю, – зряшно погибну».

А тут Сёмка Лоскутов хрипит сверху: «Что ж, они, сучьи дети, делают?! Неужто им такая жизнь по душе?!» А уж Лоскутов не из целок, как я, не в первом бою…

«Только, соображаю, отчего это его ботинки и обмотки у моих глаз?» Тогда и вовсе очухался. Пособил мне Сёмка, разгрёбся… встал. Лёгкий такой, будто не я под гимнастёркой. Чумовой стою, качает, блюю, а вроде нечем. Желчь одна… Высох я за эти минуты, ни капли воды во мне… С поля крики, а у нас молчок, хотя кругом всё тот же грохот. Густо по нам прошлись. Ихние орут в поле – различаю, а у нас тут – мёртвый час… Ковыляем мы с Лоскутовым по позиции, не понять, где она. Везде пахота, затёрли. Где рука торчит, где плечо, где кости и мясо в соломе и мусоре, а где землица кровью раскисла. Местами ровно – будто никого и не было, хотя считаем шагами, положено быть нашим… Четверо нас всего и выкопалось. Орём друг другу в уши. За руки, как в яслях, пособляем ходить. Говорим, говорим, а не сразу доходит. И не орём, а хрипим.

А бой продолжается и вроде вкруговую… На пустую ладонь, какой я вояка? Зряшно погибну. В поле кидают ракеты. Кто кидает, зачем? И ещё разрывы. Случайные, по-моему… А каски нет. Когда её сорвало? Только лучше без неё, вроде посвежее. О смерти не думаю. Пули иногда жикают, а я на них ленив даже. Во нажрались, доложу я тебе! Взял я себе «ППШ» из воронки. Чей? Этих воронок вокруг, что кочек на болоте… Залезли в ту, что поглубже, и сообщно мечтаем: напиться бы воды перед концом. Выжгло от жажды. После слышим: танки! Однако, те стороной. Полежали, обжились, пригляделись, а там фрицы в поле: танкисты и пехота, что ссыпалась, не выдержала огня. Горстка нас, а их там до полуроты, недобитых. Свободно могли нас смять. А от батарейцев – никого. Веришь, чёрная земля вокруг – и горит. Голая горит, курвой быть, коли вру!.. И пушки – в лист раскатаны! И по полю – стон. Свои не могут. Свои молчат. Плачет поле за дымом. А мне, главнее, напиться бы. Выжгло грудь, печёт! Поначалу даже не признал, кто рядом: лица под коркой, кровь, слиплись грязью, глаза выпученные. И сажа выпадает. Чёрное поле! Лоскутов хрипит на ухо: «Глянь, ямы сплошь! Куда им?» Это он о танках. И верно – живого места нет. Вроде оспины одна на другой, но танкам мелковаты, надо – пройдут. После трясёт за плечо: «Командуй, Ваня, я не слышу. Покажь, куда стрелять…»

Погодя мина рядом! Меня – в голяшку, а сам-то я в воронке! Во случай!

Ну и держались мы. Били в поле неприцельно. Немцы не идут, вроде кусаемся… А ночью наши приползли, забрали раненых и живых…

Умылся в тот день наш брат кровью… Но госпиталь, я тебе доложу, Петя! Госпиталь! Жрать голодно – факт, но сёстры, Петя! А я на костылях! Ты пойми, все на родных двух, все поспевают, а я на костылях!

Мы ржём. Шубин подталкивает меня: «А хорошо попарились в последний раз!»

Каждый понедельник, в пять, нас будят: банный день. И по худосочному свету одиноких фонарей, горбатыми улочками мы отупело топаем вниз, к баням. Надо успеть до начала уроков – на мытьё тридцать минут. Очереди – к кранам за горячей и холодной водой. Шайки, осклизлость каменных полок – я всегда к ним брезглив. В банные дни сержанты с нами, в том числе и Шубин…

В 1948 году отец получил назначение в Шанхай Генеральным консулом. Он приехал в Саратов проститься со мной и сказал: “Только труд и медаль по окончании откроют тебе дорогу в жизни”.

Это стало моим девизом. Я боготворил отца, всю жизнь я обращался к нему и маме на “Вы”.

Юрий Власов

– А «тигры» пёрли на Ромашечки?

– Тогда все на одно рыло, а уж после госпиталя научился узнавать. Они самые… Конечно, и другой масти были…

Усердно ворчит пароходик. Мы с гвардии старшим сержантом жмемся спинами к желтоватому паровому котлу. Я не видел котлов, которые бы так бокасто возвышались над верхней палубой. Котёл стиснут четырехугольной скамьей, и нашим спинам жарко. До того жарко, что мы время от времени отваливаем от котла на резвый, переменчивый волжский ветер. Ми ржём потому, что спины наши мокреют от жары, а грудь, живот и колени коченеют холодом. И ещё веселы тем, что, в конце концов, Иван добился своего.

Кроем же мы того майора-медика! Нашёл время наведываться в перевязочную! Ёлки моталки, какая получалась «перевязка»!

– …Известное дело: на поцелуи, что на побои, – ни веса, ни меры. Драпать, а куда?.. Я – под кушетку. Она костыли ко мне впихивает и ещё на ходу застегиваться поспевает. А тот выключателями «щёлк-щёлк» по коридору! Пол плиточный, карболкой разит, а я в панике. Ну прёт на меня, фашист! За такие штучки, только встань на свои родные, – и загудишь на формирование! А я, Петя, я ещё не очухался, мне лечение в удовольствие! Да и зашибёт на передке, а я ведь ничего не видел! За сиську ещё не держался…

– Иван, а хрыч бывает молодым или всегда старый?

Мы так ржём, что мне мерещится, будто нос пароходика рыщет по фарватеру. Я об этом и кричу Ивану сквозь слёзы. Во всяком случае, из рулевой рубки высовывается брылястая физиономия с цыгаркой в губах и с явной завистью глазеет на нас: мол, во поддали ребята…

– Иван, ты под кушеткой, а он с ней перевязочные материалы разбирает?!

И мы валимся на мускулистую медь котла. Мы шлёпаем по нему ладонями. Жар прокаливает через гимнастёрку. Это какое-то помешательство!

– Доложу я тебе: сестрица – во! Себя поперёк шире. Это по мне. Это для меня. Очень располагающая, прямо наградная. Правда, терялся я у неё: будто мячиком она со мной… Не, я рад! До выборов ли? Счастье, что этой приглянулся. Куды я на костылях? А уж как полные обороты включит… заездит! Лошадиное сердце надо иметь! Ей что, а от меня ведь одни мослы. Даже за пацанёнка принимали. Я для такой пахоты слаб был… После, Шмелёв, меня в другой госпиталь, а там… ну доложу тебе! И почему-то Витюшей звала. Но тоже моторная!..

– Какая?

– С виду серьёзная, рот нагубит, очки… С очками не расставалась. Её братва ни во что не ставила. Не женщина, считали, а ходячий устав или ещё что попостнее. Зряшно это, Петя: тихая вода берега подмывает. Это ты вообще учти. Я не об озорстве, я вообще…

Меня подавляют подробности ласк.

– Крепкая, ещё не отяжелела по-бабьи. И до чего ж упорная на любовь, но я к тому времени уже от фронта отошёл. Сила появилась…

«Меня на ласку не возьмёшь, – твержу я про себя. – Сперва одно усилие воли, погодя другое – и я вообще буду свободен от чувств к женщине. Отделаться бы от всяких воображений…»

Любовь для Кайзера тоже ничто. Его отец, пал в сорок первом, под Смоленском; мать умерла от тифа в сорок третьем; сестра сошла с ума. Кайзер говорит, что потери в жизни неизбежны, он больше не хочет терять и потому останется холостым. Кайзер старше меня, ему почти двадцать…

– Забавная штука, – война, – говорит Шубин. – Умирать надо здоровым. Лечат тебя, выхаживают – и снова туда, где тебя скорее всего убьют…

* * *

– Фашистский! – гвардии старший сержант тычет пальцем.

По округлости котла готическая вязь: «Дрезден. Шульц и сыновья». И ещё какие-то завитушки, пароходик очень древний.

– Фашистский, факт! – говорит Шубин.

– Наверное, от времён последнего Гогенцоллерна!..

– Кого, кого?

– Последнего германского императора – Вильгельма II. Его ещё Бисмарк наставлял государственности. Смотри, год выбит!

– Всё подлый корень! Но упорные на драку!

– Иван, а Красная Звезда? За рукопашные? – Мне нравится, что ветер уносит слова и что речная даль в белых гривках. И я не у себя в роте и не топает по ротным помещёниям капитан Зыков. Он почти моего роста, налитой тугим весом и с виду сонливо-скучный. Молва приписывает Зыкову страшную силу. Говорят, прежде он служил в чьей-то личной охране. Он немногословен, распоряжается же рублеными простоватыми фразами. Когда я смотрю на его кулаки, мне всегда не по себе: пальцы короткие, кисть жирная, волосатая. Ручищи! Офицеры обычно смолкают с его появлением. Он с виду только безразличный, а как что – сразу в раздражение! И уже не узнаешь, даже вроде молодеет. А уж в наказаниях изощрён!

…Твой голос слышу в каждой ноте я,

Твои улыбки в звуках скрипки…

Шубин щекочет воображаемые планки баяна: «Там ра-ра!..»

Что со мной? Спина жарче котла. И этот жар почему-то медленно оползает с лопаток к пояснице. …Масло! Полтора килограмма сливочного масла, и оно – в вещёвом мешке! И я теперь вроде сливочного бутерброда! Мигом сСбрасываю вещёвой мешок: неужто загубил выходное обмундирование! Разбираем пожитки, продукты – это для шубинской родни. К счастью, кусок снизу. Эх, невезение! И надо же!.. Гвардии старший сержант крутит меня.

– Ни хрена не заметно.

– А масло?

– Да не видно, говорю тебе.

Наверное, так и есть. Моя гимнастёрка – чёрная, как и брюки с красными лампасами. А, может, не успела намаслиться. Только майка…

– Иван! У меня гимнастёрка теперь плащевая, не промокнет.

– Точно! Ещё покрепче после пропитки. Битая посуда два века живет…

Раздумываю о капитане Зыкове. Два года назад он узрел на доске славянскую вязь: «Из кляксы разольётся лужа!» – её озорства ради вывел Платон Муравьёв. В зубоскальстве Платошке нет равных, но Платоша плетёт и стихи. Под секретом показал. Я выписал несколько. Очень напоминают лермонтовские…

Узрев насмешку над девизом газеты «Искры» («Из искры разгорится пламя!»), капитан Зыков «дал делу ход». Тут к нему и майор Басманов подмазался. Вдвоём они такую кашу заварили. Рассмотрением занялась комиссия из помощника начальника политотдела по комсомольской работе старшего лейтенанта Сосина, высокого губастого еврея, и незнакомого полковника с отеческим голосом и косыми жилковатыми глазами. Комиссия беседовала с каждым по отдельности. Мне полковник рассказал о происках иностранных разведок, затем добродушно поинтересовался, не слушает ли кто у нас вражеские радиостанции и подвинул листок, чтобы я написал фамилии.

«Никак нет!» – бодро ответил я полковнику.

Мне было не по себе, потому что я не знал, куда он смотрит. Желтовато-пугающе и как-то слепо ворочались крупные белки…

Мы стояли крепко, и они не получили фамилий…

Волга. Укладываем барахлишко в мешок. Низ его, протёкший маслом, остыв, уже твёрд и неподатлив. И масло уже вроде маленького валуна. Оглядываюсь: упрям этот волжский ветерок. Только я тоже упрям. Не заморишь! Оставляем мешок на скамейке, а сами льнём к котлу то спиной, то грудью. Нет, нас не заманить вниз, в кубрик.

– Лежи теперь здесь, – Иван похлопывает по маслу. – Не умеешь вести себя – позябни!

– Хороший захребетник, вкусный. Побольше бы таких.

Иван в ударе. Одна история хлеще другой, и сколько же!

А я не удивляюсь, как же иначе? Жизнь такая необыкновенная!

– Приналёг, сердешный, – говорит Иван на свист ветра. – С Тоней я познался в Пугачёве. Нас там формировали…

Палуба пуста. И берега так далеки, что деревья, будто спички. Их едва успела опушить майская зелень.

– …Мороз! Одежи на ней – не распакую! Попросить её – очувствуется, не даст. Доведи после до сучьего градуса! Однако распечатал …

Чудесны эти тускловатые плешивины песка по затопленным островам. Чудесен этот разлив, эти сёла, почти скрытое разливом. Чудесны острова, залитые по верхушки самых высоких кустов. Чудесен этот ветер, вдруг одуряющий душновато-вязким выхлопом солярки. И эта пустынность воздуха, уже отсеявшего перелётные стаи, тоже необыкновенно притягательна. И вообще, как заманчива эта жизнь без стен казармы, без окриков, звонков и постылого горна! Как можно жить в этом мире и быть несчастливым? Разве это вообще возможно – быть несчастливым?!

– …Я тебе доложу: эта Аня не девка, а кобыла – на каждый «сучок» была ржать готова…

Задорно колется под бортом волна. Мне вдруг кажется, что в бесконечность намывается этот пенный след. И радость, непонятная, большая захлёстывает меня. Обласкиваю ладонью раскалённую медь котла.

Рисунки Юрия Власова акварелью

Я очень люблю историю. Это видно без слов по любовно выполненным заданиям.

Юрий Власов

– …Хожу – и сам неживой, людей по фамилиям путаю. Мне даже рыбий жир прописали. «Тут, – думаю, – моя контузия и вовсе в болезнь разовьётся». Поверишь, я аж рыбьим жиром провонял. А ты ведь сам соображаешь: я на это дело не хилый. И вообще… Но ей эти забавы, что цветы сажать. Да, Клокова её фамилия! Клавдия Юрьевна Клокова! Такая не то, чтобы сытая, но рёбер не видел; груди мягкие, сами в руку ложатся. Вот что не нравилось: табачищем, как от мужика! Моих лет, а седая. Может, её из-за того наш брат и обходил, вот и стосковалась – уж очень мне радовалась, а ласковая, сердешная… Долго мы с ней тешились – недель пять. Это я уже по третьему разу лежал, сразу два ранения… А с другой – и вся любовь один вечер. Столкнись с такой носом – не признаю. Ха! Хотя ежели пощупать, наверное, вспомню, а? Руки-то, они памятливые… Ха, ха!

Отрезвляет рёв – и сразу в ответ: сирена! За седовато-пенным отвалом буруна еле заметна скошенная рубка с коротенькой мачтой буксиришка. Рубка за седым валом и брызгами – и цвета не углядишь. На длинном тросе неповоротливая, утюжистая баржа. Борта утёсом, засмолены и конопачены грубо. Возле домика на корме – верёвки с бельём.

– Порожняя, – говорит Иван.

Улыбаюсь назойливости ветра, затопленным лесам, проворной воде, ребятишкам на барже.

– Иван, а куда ты после Белграда? Ты уже в ограниченно годных после третьего ранения?

И мы снова покатываемся. Ограниченно годный! Мы лупим друг друга по плечам и гогочем.

– Иван! – кричу я, – Но Тамару не тронь! Тамара в беде! Когда в беде – нельзя! Понимаешь, нельзя!..

Вбиваю каблук в палубу. Твёрд и задорен удар. Мнимый перезвон шпор на моих яловых сапогах будоражит. Упиваюсь тяжестью пистолета: будет он там, будет!.. На кобуре в карманчике запасная обойма. Приятен запах кож; неподатлив, своенравен отворот кобуры. Нащупываю рукоять пистолета. Вырываю себя из траншеи. Пусть во весь рост! Пусть! Пусть! Не дрогну!..

«Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья мои! Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу Родину, начатое 22 июня, продолжается, несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперёд…»

Подхожу к фальшборту. Ветер мотает шинель за полы. Усмехаюсь: «Расчехлил пряники». И впрямь расчехлил, грызу вот…

«Пусть вдохновляет вас… мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя великого Ленина!..»

Подполковник Кузнецов однажды заметил об одном из этих фильмов: «Они обостряют чувство патриотизма, как реакцию на грабёж, уничтожение и расчленение советской страны. Отнюдь не бирюльки о прошлом…»

Каждый год нам показывают одни и те же фильмы и обязательно – о Сталине. Я запомнил даже интонации, жесты. Потрясает сцена клятвы Сталина у гроба Ленина. Лютый мороз. Каждое слово остаётся белым паром, тает этим паром. Индевеют брови, усы. Я слышу поскрип снега под тысячами ног, всхлипывания…

Младший лейтенант Ревенко у нас в почёте. Он служил в Кремле, кем – неизвестно, но на каждом торжественном собрании непременно выступает. Мы заранее знаем, чем закончит младший лейтенант: это фраза, брошенная Сталиным в Кремле, когда его исподтишка, для истории, снимали киношники: «Мэна нэ снимайте. Народ снимайте!» И мы всегда вскакиваем и аплодируем.

Сколько я отдал бы от жизни, чтобы, хотя на миг, увидеть этого великого человека! А я даже Кремль не увижу! Он наглухо замкнут стенами – там только Сталин и его соратники. И это понятно. Кремль – святая святых революционной справедливости и воли. А святыней надлежит любоваться лишь издали. Когда на летних каникулах я подошёл к Спасской башне и задрал голову на куранты, офицер-охранник тихо, но внушительно велел мне «шагать дальше». И я любовался Кремлём с Москворецкого моста. Подумать только: в эти мгновения там, за стенами, в своём кабинете мог работать сам Сталин!..

Из недр пароходика пышет нагретыми маслом и металлом. Внизу, за решётками, снуют медвяной желтизны рычаги и поршни. Плёнка масла на обнажённом металле курится вялым бледноватым паром. А за этим шумом и движением – безмолвие грозной реки, мутного неба, степи. Внезапно ощущаю громадность этого безмолвия. И громадность жизни.

Выпуск! Неужели расстанемся: очерствеем и забудем мечты? Почему забывают мечты? Ведь мы просто набиты мечтами…

Зажав концы шинельного, грубого воротника, оцепенев, всматриваюсь, угадываю ту будущую жизнь. Мощно, восторженно это свидание с будущим. Оно ждёт, ждёт! Скорее бы начать распутывать те дороги! Наступает моё время, моё!..

Слышите, я пришёл в эту жизнь! Я буду утверждать жизнь!

Кто зовет меня и что ждёт? Почему так волнуюсь? Кому нужен? Зачем? Отчего зову будущее? Почему так жаден, нетерпелив?..

Слышите, я пришёл в эту жизнь!..

* * *

Вид Гурьева насторожил уже в дверях, когда он принимал рапорт дежурного по классу. Нечто необычное обозначилось в нашем преподавателе. И как торжественно он взошёл на кафедру! Подполковник Гурьев время от времени устраивал проверку, и горе тому, кто плавал в пройденном.

Кого вызовут первым?

Что я забыл? Что мы забыли?

Роль дружбы Белинского с русскими писателями? В чём видит Раскольников выход из мира зла и несправедливости? Чем отличаются «новые люди» от «лишних людей»?

А, может, опять Пушкин?

В тот миг Пушкин представился мне почему-то неприлично-малорослым, вертлявым и даже более того – чужим. Столько стихов сложил! Разве способен один человек запомнить?!.. Да, расправа предстала перед нами во всей своей чудовищной неотвратимости. И в тридцати трёх парах глаз вспыхнул вдруг подловатый и льстивый огонь угодливости и личной преданности подполковнику Гурьеву.

– Друзья! – произнёс подполковник Гурьев и одарил нас улыбкой друга, – этот день – запомнить! Мы приступаем к изучению творчества Льва Николаевича Толстого…

Я вполне удобно почувствовал себя за партой. И уже с долей независимости глянул на подполковника.

– Книги – я говорю о достойных – открывают себя подготовленному уму. Умение читать, складывать предложения есть лишь примитивная грамотность. Смысл достойной книги доступен только знанию. А достойная книга – это мысль, настроение, цвет, запах, краски! Да, это музыка, живопись, математика и природа, сплавленные чувством! Не обольщайтесь, будто вы прошли русскую словесность. Впрочем, вы именно прошли её. Познание искусства предполагает работу. Учитесь, всегда учитесь: жизнь обретет тогда иной смысл, множество иных смыслов. А теперь я должен с вами постараться понять Толстого. Читать Толстого подросткам, недорослям чувств, это ведь кощунство, это лишь по недоразумению называется учением… Скудость чувств – тоже не лучший помощник в чтении. Итак, я предлагаю вам попробовать съесть солнце. Уши на макушку, матерянине! Долой нерадивость – здесь вам подаёт руку сама мудрость. Она, не спрашивает, кто вы. Она усаживает вас в кресло подле себя, как равных. – И Гурьев выложил из портфеля томик «Войны и мира».

– Еh bien, mon prince… – бегло произнёс он, как мне показалось, на безупречном французском первую строку романа.

«…Так говорила в июле 1805 года известная Анна Павловна Шерер, фрейлина и приближённая императрицы Марии Фёдоровны…»

Я буду неуклонно следовать своим установкам. Буду идти, когда невозможно идти, когда даже смерть наречена для всяк идущего. И буду скуп на всё, кроме движения к цели. И в этом-то мой отказ от чувств к женщине. Сильный человек не молит об успехе, не полагается на случай и удачу, а борется и, в конце концов, торжествует. И потому для него существует провидение. И это провидение – неизбежность овладения целью.

* * *

Осторожно наклоняюсь вперёд и влево – нет боли, нет… К работе на силу – привык. Каждое утро перед построением на завтрак полчаса гоняю себя по заданным наборам упражнений. Вечером, но уже через день, снова тренируюсь, но уже минут сорок. К новому же виду движений в метаниях молота никак не приспособлюсь, хотя тренируюсь по вторникам и пятницам уже не первый месяц.

Сколько же радости в тренировках! В кладовке у Бориса Васильевича Зайцева получаю молот, тапочки, костюм – всё под расписку. Капитан Окладников уже в тренировочном костюме ждёт тут же, в канцелярии при спортивном зале. Перекидываю ядро с тросом на спину – и за ним! Первый шаг на улицу – сколько же света, лиц! Свобода!

В городе нет площадок для метания молота. До окраины переулками километра три, и почти все – в гору, а у нас в наличии всего два часа. Рысью покрываем город до окраины. Последние метров четыреста лезем в лоб на гору. А за ней – степь! Ничто не заслоняет солнце. И даже в самый зной дышится легко, полно. И вдруг кажется, что ты есть в каждом камне, каждом комке земли и всех наплывах воздуха. Везде ты! Всё приближается к тебе, сливается с тобой! Жадно, охмелев, каждый раз шагаю на эту встречу с самим собой…

В актовом зале училища.

Я – старший вице-сержант.

Юрий Власов

Я с друзьями: Женей ларионовым (замечательный математик), Рубеном Варшамовым, Лёшей Громовым.

Юрий Власов

От пологой, пустой вершины горы, чуть снижаясь, огромно покоятся блаженные угодья солнца! Эта неограниченность степного пространства, это великое стояние солнца!

Над нами ещё синее по-весеннему небо, а под ногами уже трещины с палец по ржаво-пепельной земле. И она тёплая и вся в осколках камней, на которых отпечатки древних папоротников и ещё каких-то листьев, стеблей. А воздух всё плывет и тянет жаром…

Я становлюсь в круг, очерченный камнем по земле, – и начинается тренировка. Капитан по шею в окопчике – я вижу только его лицо, когда он командует или пускается в объяснения. Он отрыл его по всем правилам, потому что не доверяет мне. Порой он выбирается из своего убежища и сам рисует движения. С завистью любуюсь слаженностью поворотов. Однако как только я прикасаюсь к ручке молота, он ныряет в окопчик.

Серия за серией я притираю движения. Ближе и ближе встраиваюсь в идеальное сочетание. И когда, наконец, вписываюсь в него, молот вырывается могуче, непринужденно. Как-то по-особенному гаснет в мышцах это напряжение удачного броска.

– Молодчина, мин херц! – кричит из окопчика капитан Окладников.

А после мы на пять – десять минут ложимся под солнце, и солнце калит лица. И пот, подсыхая, стягивает кожу.

– Великолепно, мин херц, – шепчет капитан Окладников.

Он уже третий год ведёт у нас уроки физкультуры. Если бы не война, быть ему классным гимнастом. В неполных семнадцать он получил свой первый командирский «кубарь» (младший лейтенант), а с ним – пехотный взвод. Капитан Окладников не из разговорчивых, но случаются исключения.

Так же мы лежали после тренировки в последнюю пятницу. И солнце слепило нас – мне нравится его огненная привязчивость.

– Великолепно, мин херц, – повторял по обыкновению капитан.

Я не видел его – сбоку торчали лишь ноги, остро согнутые в коленях. Я слышал, как он обкусывает травинку. У капитана худые ноги, но зато какие выносливые! Куда мне до него на лыжне! Потом я закрыл глаза и закинул голову подбородком выше. Солнце красно, жгуче высветило кровь в вéках. Я подумал, какое многозначительное совпадение: век, то есть столетие и вéки – это то, что закрывает глаза. И я решил, что оно не случайно. Человеческий век обрывают глаза, точнее вéки, которые их смежают, навеки смежают…

А кровь в моих вéках светилась чисто и ярко-ярко. И солнце припекало не в тягость. Мне, наоборот, не доставало этого прямого солнца, почти всегда не достаёт.

«…Вот так же я ждал, но только в траншее. Всё, мин херц, было вот так. Выглядываешь ракету – каждая минута перемалывает. Во рту кисло, противно. А потом, как водится, мин херц, свисток в зубы! И поднимаешь: кого бранью, кого ногой. А в поле… Глаз намётанный. Хоть и бегу, а вижу, кто лёг под пулей, не сворачиваю. И мерещится… песня. До чёртиков свойская! И от немцев она, с их стороны. Вот фокус! А мы уже по второму разу бежим, и ещё странность: ребята впереди нет-нет, а сворачивают – и все к одному месту. Не все, само собой. И уже ясно – крик оттуда. Ушам не верю

…Последний нонешний денёчек

Гуляю с вами я, друзья!..

Сворачиваю: воронка, а в ней – сержант. Спиной на земляную осыпь отпал и воет. И в жилах карандашной толщины – лоб, лицо, руки. Доходит сержант…

А завтра рано чуть денёчек

Заплачет вся моя семья!

Ниже колен каша из сухожилий, костей и мяса – нет ног. Здесь… марлевыми жгутами перетянуто. Лицо белое, губы без кровинки – фиолетовые до черноты.

Ротный спрыгнул – и на меня: «Чего зыришь?! Ты водку ему!»

А там фляг! Я свою туда же. А цепь уходит – я за ней. Бегу, а за спиной:

Последний нонешний денёчек

Гуляю с вами я, мои друзья!..

И было мне, мин херц, столько же годков, сколько тебе…»

В юности повесть Радьярда Киплинга «Маугли» впервые помогла мне понять себя.

Зимой я пользуюсь любым случаем побегать на лыжах. Капитан Окладников не жалеет своё время и, чтобы освободить меня от утеснений режима, охотно составляет компанию. С ним я могу выйти из училища.

Мне нравится отнимать даже ничтожные секунды у лыжни. Скупа, скаредна она на глотки воздуха. Зависаю в попеременном скольжении, насыщаю кровью мышцы – и ближе, ближе подступаю к пределу выносливости. Всё время пробую себя на этом пределе.

Мистер Киплинг, вы сочинили занятную сказку. Я буду верить ей и в тридцать, и в сорок, и в шестьдесят лет. Уважение и поклон вашим легендам!..

Накатист, протяжен шаг. Тускло смещается по лыжне блик солнца. Всё время норовлю достать его лыжами. Глотаю искры морозного воздуха. Уйти, обогнать усталость. Приучаю себя бежать долго. Именно в минуты и часы движения начинаю чувствовать единство с миром. Всё оживает, выговаривает о себе. Всё доверяется мне, ласкает меня. Это братство с небом, травой, деревьями, снегами…

«Как все обитатели джунглей, он бесшумно бросился в воду и нырнул, так же беззвучно вынырнул и лёг на спину; подложив руки под голову, он наблюдал, как луна поднимается над скалами, и разбивал её отражение в воде… Неужели есть ещё что-нибудь заманчивее между Восходом и Заходом солнца?..»

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?