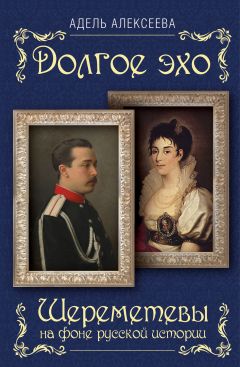

Текст книги "Долгое эхо. Шереметевы на фоне русской истории"

Автор книги: Адель Алексеева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 4 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Часть вторая

Фельдмаршал и царь[2]2

Печатается с сокращениями. В полном объеме – АСТ, Астрель, 2010.

[Закрыть]

Из шатра,

толпой любимцев окруженный

выходит Петр. Его глаза

сияют. Лик его ужасен,

движенья быстры. Он прекрасен,

он весь как божия гроза…

……………………………………

и он промчался пред полками,

могущ и радостен, как бой,

он поле пожирал очами.

За ним вослед неслись толпой

сии птенцы гнезда Петрова —

в пременах жребия земного,

в трудах державства и войны

его товарищи, сыны:

и Шереметев благородный,

и Брюс, и Боур, и Репнин,

и, счастья баловень безродный,

полудержавный властелин.

А. С. Пушкин «Полтава»

Весть о блудном сыне

…Холодное утро 1718 года. Зима перевалила за середину, позади остались крещенские морозы, воздух уже осветлился, однако по утрам трещат еще такие приморозки, что с терпеливого московского шага люди переходят на рысий бег. Пришла череда власьевских морозов – и хозяйки в эти дни приводят коров, другую животину к церквам, молятся святому Власию, покровителю животных, и окропляют их святой водою.

Просыпается, потягивается Москва. Зажелтели свечками окна. Звонят к заутрене. Смолкли колотушки ночных сторожей, в сараях подают голоса неуемные петухи.

Малиновые косые лучи прорезали белый город. Солнце поднялось выше и расплескалось жар-птицыным хвостом, раскинув синие тени по дворам и дорогам. Окрасились Варварка, Богоявленский и Знаменский монастыри, всеми четырнадцатью башнями зарозовел Китай-город. Когда-то обнесено было это место деревянным жердинами – китами, их сменили белокаменные стены, но название «Китай-город» осталось.

На Никольской улице – большое подворье, родовое гнездо бояр Шереметевых. Угловой дом лет пятнадцать назад за пять тысяч рублей купил у Воротынского Борис Петрович Шереметев, прельщенный великими его размерами. В доме 39 «житий»! – столовая, спальная, крестовая, буфетная, кабинетная, овощная… – и множество строений вокруг: мыльня, каретная, конюшни, курятник, амбары для возков, карет и прочее.

Палаты боярские белокаменные, нарядные, с точеными балясинами, над входом герб шереметевский: два льва, держащие щит, а также икона в серебряном окладе.

В доме своем у окна сидит сам Борис Петрович и оглядывает любопытствующим взглядом двор и окрестные улицы. Он далеко не молод, дороден, даже толст, однако лицо гладкое, румяное, и взгляд близко посаженных карих глаз ясен. Нос большой, длинный, словно огурец, зато губы очерчены тонко. Природа щедро наградила его силой, открытостью, обаянием. В 14 лет он отлично скакал на коне, в 16 – владел саблей и кремневым ружьем, сгибал подковы, в 17 лет женился и уже более двадцати лет верой и правдой служил государю Петру и России.

Вся жизнь – в боях и походах. Как цыган, то на Днепре, то на Ладоге, то на Пруте, и всё в шатрах да на тесных военных квартирах. Слава Богу, наконец, месяца три назад получил изволение приехать в старую столицу, вот и глядит не наглядится на нее.

Одним концом Никольская улица упирается в Красную площадь, в Кремль, другим выходит на Лубянку. Площадь Лубянская – что каравай белого хлеба, круглая, гладкая, веселая. Подъезжают подводы, сани, выгружают мешки с грибами-ягодами сушеными, бураки с медом, с маслом, бочонки с клюквой, морошкой, калачи, хлебы, мясо. Идет великий торг. А дорога, синяя, серебристая, звенит-переливается…

За Лубянкой начинается Кузнецкий мост, Пушечная. Там испокон веку хранили порох, селитру, ружья, мортиры, сукна казенные на солдатское платье. Отсюда привозил их старший сын Шереметева Михаил, ведавший в армии артиллерией. Отец говорил ему: «Победа начинается не в поле, а тут, на Пушечной, в заботе о снаряжении, и выигрывают войну не отчаянные, а рабочие люди». Борис Петрович вздыхал:

– Ох, Михаил, надежда и любовь моя, славна и печальна твоя участь!

Однако чьи это санки несутся со стороны Варварки прямо к дому? Остановились возле ворот. Ба, да это брат его Владимир! По своему обыкновению прямо в шубе ввалился в комнату, сбросил меха на руки подоспевшему Афоне и уселся напротив.

– Привезли! – выдохнул Владимир Петрович. – Царевича привезли.

Борис Петрович привстал: неужто? Неужто нашли сбежавшего из России Алексея и разрешилось дело, угнетавшее всех чуть не целый год? Оскорблен был царь Петр, перед всем миром оскорблен – еще бы, родной сын сбежал! Беда природы: не наследовал ни талантов, ни отцовской энергии, ни стараний. Год назад царевич объявил, что хворает и просит отпустить его лечиться за границу. Петр требовал, чтобы он был в войске, занимался делом или постригся в монахи, отказавшись от трона. Алексей же, вместо лечения, просил убежища в иностранных дворах и поселился в Австрии под именем Кохановского. Разгневанный Петр отправил своих посланников Толстого и Румянцева; те долго вели поиски, переговоры, даже грозили оружием, и наконец австрийцы, удивившись российскому варварству, выдали беглеца.

– Где содержится царевич, в Кремле? – спросил Борис Петрович. Двойственные чувства испытывал он: и неприязнь к Толстому, Румянцеву, и недовольство Алексеем.

– Ежели бы! В Преображенской избе, – отвечал Шереметев-младший.

– Значит, в тюрьме… – раздумчиво заметил Борис Петрович. И сразу обмяк, как-то постарел: в памяти собственный сын. – Вот так и моего Михаила не пожалел… В звании повысил, портрет с бриллиантами подарил, а самого… в плен к туркам…

– О том ли теперь говорить надобно?.. Подумай, что нас теперь ждет. Розыск будет, суд, тягать всех начнут… Петр в ярости! Один сына не станет судить, всех приневолит разделить сие дело.

– Да, тут не отмолчишься, – согласился Борис Петрович.

– А я не стану! – горячился младший.

– Не кипятись, брат, погоди. Может, все образуется. За что царевича судить, ежели он согласен в монахи идти?.. Да только все едино: ждать теперь гонца от царя. Любит он скоро все делать. – Тут Борис Петрович с проворностью поднялся, будто и не был стар, крикнул: – Афанасий! Одеваться, запрягать!..

Промчавшись по Моховой, кони завернули на Воздвиженку, за угол, и остановились у дубовых ворот. То была вторая графская обитель.

Навстречу выбежали слуги. Всполошилась супруга Анна Петровна, певуче вопросила:

– Отчего скоро так, батюшка? Не стряслось ли чего?

Рядом с ней стояли дети: белокурый мальчик с косящими голубыми глазами, девочка лет четырех и совсем маленький карапуз, державшийся за материну юбку. Все трое устремились к отцу, которого нечасто видели; он только коснулся огромной своей ладонью головенки каждого и успокоительно проговорил:

– Погодьте, ребятки, погодьте…

Супругу тоже успокоил и добавил:

– Вели принести самовар в кабинет да еды какой…

Оставшись один в своем кабинете, начал одинокую трапезу: кружку опрокидывал за кружкой, исчезали куски телятины, пироги, орехи, все, что попадалось под руку. В еде Борис Петрович находил успокоение.

Наконец, угомонив мысли, с первыми сумерками велел себя раздеть и улегся в постель. Кровать была голландской работы, подарок свата его Головина, после военных походов весьма любима и удобна – Борис Петрович любил комфорт. Тут хорошо думалось, вспоминалось, а ежели в груди загорится – боль утихала.

Мысли фельдмаршала потекли в обратном направлении, к первым общим делам с Петром Алексеевичем…

В марте 1697 года царь отправлялся в Голландию, а слуге своему Шереметеву повелел ехать южными границами… Тот был на двадцать лет старше царя, учился в Киеве, в Киево-Могилянской академии, знал европейские языки, особливо польский, был просвещенным человеком и служил еще при Алексее Михайловиче. А как любил Киев, кручи днепровские, жития Феодосия Печерского, Святого Антония!..

Однако повелел молодой царь – и немолодой боярин встал с ним рядом, сделался сподвижником.

В год отъезда за границу уже бегал по Кремлю малый сын Петра и супруги его Евдокии Лопухиной, женщины ума недюжинного, к тому же упрямой, не пожелавшей подчиняться мужу, отрок по имени Алешка.

Славное было путешествие по южным рубежам – как бег облаков по небу. Славное и опасное…

Секретная миссия Шереметева

Однажды раздался стук в доме на Никольской – это царь, вскочив на коня, из Кремля явился к воротам и объявил:

– Желаю здравствовать, Борис Петрович! Говорили мы про то – время настало!.. Брать тебе великое посольство и – ехать. Я в марте в Голландию, по северу Европы, а ты – в Польшу, Вену, Венецию, в Рим… И далее.

– Готов, ваше величество, – ответствовал Шереметев, – чиню и делаю все для самодержавного государства!.. И ради своей фамилии.

– Возьмешь фамилию ротмистра Романова, будешь мой сродник. Рассчитай, сколько денег надобно из государевой казны.

– Не беден я, государь, не надобны мне твои деньги, своими управлюсь.

Петр обнял его:

– На тебя моя надежа, Борис Петрович!

…Петр уехал по весне, а Шереметев – в июне того 1697 года.

И вот уже великий обоз двигается по западным дорогам… Сразу пошли «нестроения» – в Польше в Кракове случился «великий рокош», бунт с мятежами и убийствами… Ротмистр Романов угодил в тюрьму, вызывали его на допросы… Помогло только знание польского языка да еще любезное обхождение, которому учил его отец, и дорогие подарки, конечно. Дамы и шляхтичи были очарованы…

А следом – Вена. Император Леопольд уже получил донесения о московском госте – мол, образован, любезен, учтив и даже знает латынь. «Зачем и куда путь держите?» – «Да просто – ротмистр, – сказывал, – желаю повидать чужие страны, посетить гробницу святых Петра и Павла». Не сказывать же про главную цель: вести разведку, настраивать Европу в пользу России. Ради этого он готов и католический собор посетить, и мессу послушать, проявить, так сказать, религиозное свободомыслие, может быть, посетить Папу Римского…

В Риме Шереметева уже называли генералом, а за дипломатические речи – дипломатом. В Ватикане он делится давней мечтой – посетить остров Мальту. Папский нунций доносит: «Это довольно странное желание… Кто разгадает, какие мысли у этого человека? Похвалы его католической вере сомнительны».

И все же путь на Мальту его великому посольству открыт. В рыцарском замке Ла-Валетты Шереметеву был оказан торжественный прием – впервые человек из северной страны явился на сей остров, лежащий посреди Средиземного моря. «Роль сего острова в будущих войнах с турками, – говорил Петр, – зело велика».

Секретарь Шереметева Курбатов зарисовывал и записывал все о том путешествии: каков прием, какова крепость, стены ее. Записал он и слова магистра рыцарского ордена: «От сего знамени, висящего на хоругвях наших, враги Креста Господня и всего христианского мира впадают в страх и ударяются в бегство». Удачей стал визит на Мальту… Правда, на обратном пути корабль попал в «морской рокош» – поднялась буря великая, и с трудом удалось выбраться… А потом все стихло, море стало – как укрощенный зверь. Славно думалось, должно быть, в той тиши о новом ордене иоаннитов, или госпитальеров, который получил Шереметев. Заветы избранного ордена были близки православию, мыслям Дмитрия Ростовского о милосердии, о помощи бедным, больным и раненым…

Весьма успешным оказалось великое посольство Шереметева. Как только он вернулся в Москву – явился к государю, и опять у них состоялся разговор. Царь даже называл своего сподвижника почетным словом «боярд».

– Входи, входи, Борис Петрович! Отчет твой прочитал. Ха-ха-ха, да ты галант, генерал! Комплименты оказывал королям и дамам… Что скажешь?

– Думаю, теперь число сторонников наших, государь, прибавилось. Глядеть на нас будут с бо́льшим почтением… А я…

– Похвально! Зело благодарен тебе, Борис Петрович!

– Дипломатия – достойное занятие, – заметил Шереметев, намекая на то, что хорошо бы ему теперь служить по дипломатической части.

Петр хлопнул рукой по столу и отрезал:

– Дипломатия кончилась! Карл XII ведет себя дерзко! Воевать с ним станем!

Шереметев с трудом сохранил непроницаемое лицо:

– С Карлом? Да он же первый вояка в Европе, а мы… у нас нет ничего…

– Ничего? Прикажу – и все будет! Так и знай!

– Кабы не осрамиться…

– Не бывать тому! А тебе, Борис Петрович, быть генералом. Набирай конницу, пехоту. Михаил, сын твой, пусть командует артиллерией… Дворянских сынков – в дело! Вскорости наступать будем!

Шереметев с осторожностью заметил, мол, дворянские сынки воевать не научены, ленивы. Ополчение готовить надобно… Обмундирование худое, лошадей мало, рано воевать!

Только слово царское – как удар молота, как гром небес.

Новый XVIII век начался с войны, с единоборства молодого горячего Петра с еще более молодым Карлом XII, который захватил уже многие прибалтийские земли.

Первая встреча с царевичем

Новгород… То были первые, начальные месяцы войны со шведом. Выпала неделя затишья. Полки расквартированы по новгородским домишкам. Сам Шереметев стоял в Кремле. Как раз тогда Петр велел Меншикову привезти в Новгород Алексея, дабы приучался к воинскому делу.

Борис Петрович бродил по новгородским улочкам, любовался уютными, разбросанными всюду церквушками, ездил к Юрьеву монастырю, поражавшему суровостью и величием, конечно, бывал в Софийском соборе.

Всё напоминало здесь о древних русичах, возвышало душу. Славно дышалось. А в Софии Святой подолгу стоял возле иконы Петра и Павла. Всплывали картины Византии, родного Киева. Там учился он вместе с Даниилом Туптало (отец его Савва был из запорожских казаков), там был знаком с Иоанном Кроковским, ставшим митрополитом. Вместе учились они, вместе постигали заветы апостолов Петра и Павла. Шереметев обещал поклониться в Риме святым Петру и Павлу – и исполнил обещание… В Новгороде, глядя на одухотворенные, мужественные лица апостолов, на их одежды в синих и оливковых тонах, Шереметев набирался сил, каялся в прегрешениях, возносил хвалу Господу… В молитве не забывал и своего государя – царь годился ему в сыновья, однако уж признавали его великим: подобно богу Марсу, сдвигал российскую колесницу…

Раз, молясь в Новгородской Софии, Борис Петрович увидал высокого бледного отрока, лицо которого дышало необыкновенной страстностью, отрешенностью. Пригляделся – оказалось, царевич, только что прибыл. Вместе они вышли, остановились во дворе, под липами, долго говорили. С того дня – видно, чем-то расположил его к себе Шереметев – наследник то и дело наведывался в его штаб. Государь звал сына на передовую, понюхать пороху, но, не увидав старания, дал волю Борису Петровичу: мол, поучи мальца хоть какому делу.

Шереметев посылал царевича к Михаилу, к пушкам его и мортирам, но тот охотнее шел в конюшню, на псарню, а более всего его тянула охота. Хотя царь не любил и даже запрещал охоту, в один ясный осенний день отправились они все же на зайцев. Какая то была охота: через час-два зайцы словно ошалели от гона, преследуемые собаками, они кружили по полянам, уже не прячась в лесу… Как заливались гончие! Охотничий рог то и дело разрывал осеннюю тишину – стояла музыка, сладкая боярскому сердцу! Настреляли зайцев множество, Алексей голову терял от счастья. Однако, когда увидал связки убитых зайцев в руках егерей, капающую кровь, содрогнулся при виде смертельной добычи и более не глядел в ту сторону… Жалостлив, богобоязнен царевич…

Вечером возле костра как-то пустились в воспоминания о Москве, и отрок признался:

– Ежели бы знали вы, Борис Петрович, какая веселая жизнь в Кремле Московском! Там новую карлицу теперь привезли, такая она забавница, так всякому зверю подражать умеет!.. А в карты мы с ней, в дурачка да в акулину, до самой ночи играем… Какие мои учители? – отвечал он на вопрос Шереметева. – У меня один учитель Никифор Вяземский, да только я его не боюсь: ежели трудный урок задаст, так я его тут же на базар посылаю.

– На базар – учителя? Алексей Петрович, да ведь батюшка-то ваш где только не учился… И в Голландии, и в Германии, и у плотников, и у моряков… Денно и нощно трудится, чтобы наилучшего полководца Карла шведского разбить.

– А что хорошего – воевать-то? – отвечал Алексей.

– Побойся Бога, Алексей Петрович, кто ж войны хочет? Я тоже не люблю ее, да что поделаешь? Вон как Карла вознесся… Из-под Нарвы прогнал нас да еще и медаль велел отлить: на одной стороне царь наш возле пушки греется, а на другой – бежит от Нарвы, и шапка с головы валится.

– Вправду? Шапка… с головы валится? – захохотал отрок.

Шереметев нахмурился, а царевич замкнулся, побледнел. Эти переходы в лице его часты были и неожиданны. Как-то встретился – взъерошенный, угрюмый – и стал рассказывать про сон свой, про матушку, которая явилась к нему ночью:

– Где-то теперь моя матушка горемычная?.. Что делает в монастыре? Люблю я ее, Борис Петрович, а нынче во сне видал… Такая ласковая, гладит меня по волосам, прижимает, приговаривает: друг ты мой сердешный… А сама – ну прямо как Богоматерь Владимирская. – Тут он понизил голос до шепота: – И говорит: «Нету прощения твоему батюшке, не будет ни на том, ни на этом свете…» И так все это въяве, будто и не сон. К чему бы сие?..

Искренен царевич, мать любит, трудно его неокрепшей душе понять, за что сослана она в монастырь. Сокрушался тогда Шереметев, оттого что нет меж отцом и сыном лада, оттого что воспитатели отрока – бабки да няньки да карлицы, а отец всё в деле, у него главное – дочь Россия. Не раз в Новгороде звал Петр сына с собой на редуты, учил заряжать мортиры.

– Зажигай, – кричит, – Алёшка, пали в цель!

Тот зажигал фитиль, но ни разу не попал в цель.

– Ну-ка, – снова увлекал царь своими замыслами, – подумай, Алёшка, мыслимо ли фузею приспособить, чтобы она и для рукопашного боя годилась? Чтоб и порохом стреляла, и штык имела, а?..

Царевич глядел молча, отрешенно. Гибкий, как лоза, ростом он уже тогда тянулся за отцом, однако, кроме зайцев да лошадей, к которым приохотился, да еще к монашествующим, ни к чему не проявлял желания. И часто просился:

– Батюшка, отпустите к Борису Петровичу, у него конь новый, ногайский.

– Ногайский? – рассеянно повторял Петр и, махнув рукой, уходил.

Возле лошадей царевич и вправду воскресал, а когда садился на коня и скакал по новгородским просторам, то лицо его розовело, глаза сверкали отвагой и даже делался он подобен отцу…

Как-то – это было уже позднее – стояли близ монастыря. Много погибло тогда солдат в русской армии, и Петр распорядился разместить раненых в монастыре, велел превратить монастырь в госпиталь. Монахи пришли с челобитной, стали жаловаться.

Разгневанный Петр прогнал их, тогда они поклонились «большому царевичу», и тот заступился за них перед отцом. Петр чуть не поколотил сына, кричал: «Упрямство наших дурней не знает границ, а ты потакаешь им?! Лечить солдат надобно, а они?.. Не по-божески монахи ведут себя!»

Удивило выражение, застывшее в ту мину ту на лице Алексея, – смесь неколебимого упрямства и неприязни к отцу…

Таких встреч-разговоров с наследником у фельдмаршала набралось за годы немало. Уж не будет ли то поставлено ему в вину ныне, когда привезли сбежавшего за границу царевича?

Блудный сын под арестом

1718 год.

На Воздвиженке снова объявился Владимир Петрович Шереметев. И с ходу выпалил:

– В Петербург послано повеление Меншикову составить список лиц, с которыми часто виделся наследник!.. Царевич Алексей Петрович показал на Кикина, мол, тот уговаривал его бежать за границу!..

– Кикин, Александр Васильевич? – Граф покачал головой: – Значит, судьба его решена. А какого таланта человек, каким доверием пользовался у государя! Был дворецким, денщиком, камергером у Петра, учился с ним вместе на корабельных верфях, стал адмиралтейцем, всеми домашними делами ведал, и вот… Впрочем, однажды он уже провинился: вместе с Апраксиным, Головкиным, Меншиковым оказался замешан в государственных хищениях. И Петр бы казнил его, но умилостивила Екатерина: Кикина прилюдно высекли. Этого-то «дедушка», видно, не забыл, не оттого ли и принял сторону царевича?

– Насолить, значит, вздумал государю, – медленно проговорил Владимир Петрович.

– Эка важна птица!.. И спесив, и завистлив, и царю причинил убыток… Князь Василий Долгорукий поважнее его будет, и то… Лучше в обиде быть, чем в обидчиках слыть… Велено из Москвы везти его к Петербургу.

– Долгорукого? – встрепенулся граф.

Издавна Долгорукие славились независимостью взглядов, особенно князья Яков и Василий, в глаза государю говорили, что думали, осуждали его за поспешность, с какой насаждал европейские порядки. Шереметевы были в родстве с Долгорукими – и у графа защемило сердце, некое предчувствие сжало грудь. Неужто кончится, так и не начавшись, покой старого вояки?.. Он вздохнул: только что получил дозволение быть дома, хотел заняться хозяйственными, семейными делами, жена молодая, дети малые, а тут… Болели старые раны, теснило в груди, а теперь еще и на душе смута. «Ох, на том свете, видно, только и успокоишься», – вздыхал граф, выпроваживая брата.

А вечером явился гонец с сообщением, что завтра надобно всем быть у государя…

Худо в ту ночь спали царские приближенные, худо… Борис Петрович встал чуть свет.

Афоня приготовил кувшин с водою, лохань для умывания, разложил одежды на сундуке. Борис Петрович неприязненно посмотрел на парадный камзол с орденами, на завитой напудренный парик, на туфли черные с серебряными пряжками – не любил он парадов.

Афоня крутился, торопясь застегнуть пуговицы, а было их двадцать две на камзоле да еще столько же на жилете.

– Поспешай! – проворчал барин.

– Не сердитуй, батюшка! – обезоруживая всегдашней улыбкой, отвечал слуга. Надел парик, расправил белые кудри по спине. – Вот ладно-то, вот ладно! Ваша милость всегда при параде! Да и то: встанешь пораньше – шагнешь подальше.

– Замолчи, таратуй[3]3

Тарату́й – пустомеля.

[Закрыть]! – оборвал граф. Он с ненавистью глядел на туфли, немецкие узкие туфли на каблуках, в которые предстояло сейчас втиснуть распухшие ноги. Наконец на негнущихся коленях, с гримасой боли на лице двинулся к выходу.

От шереметевского дома до Кремля – десять минут ходу, однако у крыльца уже ждала карета, запряженная в четверню белых лошадей. Денщик подсадил хозяина, прикрыл ноги медвежьей шкурой, кучер тронул вожжи, и умные лошади мягко двинулись по знакомой дороге.

…Соборная площадь залита светом, утро белое и звонкое, а в церкви темно, тревожно мерцают свечи. Воздух стылый, недвижимый. Со стен взыскующе глядят святые лики.

Именитые люди государства входили, крестились, кланялись. Каждый творил свою молитву – Голицыны, Долгорукие, Ромодановский, Салтыковы, Шереметевы…

Было тихо. Но вот быстро вошел Петр, за ним Толстой, Петр Андреевич. Следом – Алексей. Шаги его торопливые, неверные, ни на кого не глядит. Бледный, без шпаги, волосы висят вокруг потного лба. Взглянув на иконостас, истово перекрестился и бросился на колени, распростерши тело на каменных плитах. Камзол съехал, рубаха расстегнута, рукава загнулись.

У Петра дернулась щека, взметнулась бровь, задергались веки. Борис Петрович похолодел: неужто приступ? Усы поползли вверх, глаза выпучились, царь смотрел на сына с жалостью и презрением, но все же овладел собою. Стукнул по полу палкой с белым набалдашником (сколько раз гуляла она по спинам подданных!) – и гримаса, только что обезобразившая лицо, исчезла. Он выпрямился, откинул голову и во всей своей победительной красе вперил суровый взгляд в лежащего перед ним сына. От такого его взгляда иные падали чуть не замертво. Похоже, что и царевич лишился последней капли присутствия духа.

– Перемены царствования захотелось? Тебе престол великой России наследовать, а ты?! – Петр говорил отрывисто, слова падали, словно камни с обрыва. – На чужбине товарищей искать себе вздумал.

Алексей разрыдался.

– Пожалей меня, батюшка!

– Я за наше отечество живота своего не жалею, а ты? Только об себе мыслишь? – Тишину рубили короткие, как удары бича, слова. – Мы от тьмы к свету стараемся, чтоб Россию вытянуть из дури да из болота, а ты хочешь, чтоб я тебя жалел?..

– Не чужой я… – лепетал царевич.

– А по мне – лучше чужой добрый, нежели свой – непотребный! – отрубил царь.

– Не годный я на троне сидеть, батюшка! – В новом приступе рыданий Алексей прижал руки к лицу.

Царь-великан прошествовал по каменным плитам, шаги гулко повторились на хорах, в алтаре. Остановившись возле иконы Божьей Матери, минуту глядел на нее и, как бы укрощая себя, понизив голос, проговорил:

– Даром пойдут труды мои, коли трон ты наследуешь. Разорителем земли русской станешь.

– Непотребен я к трону, непотребен! И здоровье мое гнилое! – Царевич захлебывался и ползал на коленях. – Какой я царь?

Это было то, что хотел слышать Петр. Останавливаясь и с подозрением глядя на наследника, спросил:

– Можно ли верить тебе?.. Во второй раз подпишешь отречение, не станешь более замышлять худого?

– Подпишу!

Петр смягчился. Сделав несколько шагов, вплотную приблизился к сыну, поднял с пола. Тот обхватил руками его стан, и миг они стояли, припав друг к другу.

Шереметев почувствовал, что на глаза наворачиваются слезы. Стыдно! – одернул себя и заморгал, чтобы никто не увидал.

Петр приблизился к патриарху. Тот торжественно благословил его. Государю подали бумагу, и он стал читать:

– «…Ведомо, с каким прилежанием и попечением мы сына своего перворожденного Алексея воспитать тщились. Но сие семя учения на камени пало… ни к воинским, ни к гражданским делам никакой склонности не являл…

Но он, забыв страх и заповеди Божии, которые повелевают послушну быть к простым родителям, а не то что властелинам, заплатил нам за толь многая вышеобъявленные родительские о нем попечения и радения неслыханным неблагодарением… Своим поступком стыд и бесчестие пред всем светом нам и всему государству нашему учинил, всяк может рассудить, ибо такого в историях сыскивать трудно…»

И в кремлевском дворце, и в Успенском соборе в молчании прослушали приближенные царский манифест об отречении наследника.

Затем подготовлен был сам текст отречения. Тайный советник Шафиров подал государю толстый вощеный лист. Прежде чем передать его сыну, царь обернулся к окну. Несколько секунд глядел на небо, отрешившись от присутствующих, уйдя в себя. Скорбными очами, с грустью оглядел сына и положил перед ним лист. Бумага матово блестела, мерно трещали свечи. Алексей с усилием, будто какую тяжесть, взял ту бумагу и стал читать:

– «Я, нижеименованный, обещаю перед Святым Евангелием, что понеже я за преступление мое пред родителем моим и государем лишен наследства престола Российского… клянусь всемогущим, в Троице, славимым Богом и судом Его воле родительской во всем повиноваться и наследства того никогда не искать и не желать… И признаваю за истинного наследника брата моего, царевича Петра… И на том целую Святый Крест и подписуюсь собственною рукою».

Мокрым лбом приложился он к кресту, поцеловал его и подписался.

Петр кинул на него взгляд, в котором смешались горечь, сострадание, торжество, и спросил:

– Что имеешь еще сказать?

– Прости, батюшка! Жизни меня не лишай! А я… в монахи уйду.

Проникновенно прозвучал голос государя:

– Зачем не слушал меня? Зачем досаду учинил отцу, стыд – отечеству?.. Я писал тебе, упреждал, ты ж… как изменник, отдался под чужую протекцию. Эх ты, ни рыба ни мясо…

Они стояли рядом, почти одного роста, но один печальный и величественный, а другой – раздавленный, убогий. Петр еще более понизил голос, и уже никто не слышал его, кроме царевича. Затем оба они вышли из залы. Уходя, Петр обвел собравшихся неприязненным и суровым взглядом…

Куда направились? Что означало сие? Голицыны, Шереметевы, Ягужинский, Ромодановский, Куракин переглядывались. Молчали и догадывались: царь поведет теперь секретный, тайный допрос… Что из того может последовать? В чем признается Алексей, на кого покажет? Страх великий перед отцом имеет, робок от природы, трусоват – всего можно ждать… Растерянность поселилась на лицах сановников и генералов. Кто из царедворцев не был любезен с наследником, кто не расположен к нему? Все старались! Известное дело, что есть двор: корысть, угодничество, желание угодить наследнику… Многие беды принести может тот допрос.

Блудный сын вернулся, покаялся, но будет ли он прощен отцом? В Евангелии сказано, как, взяв отцовские деньги, сын ушел из отчего дома, долго странствовал, расточал свое имение, но в конце вернулся, обнищавший, несчастный… Если бы чистосердечно, как тот блудный сын, сказал Алексей: «Отче! Я согрешил против неба и пред тобою и недостоин называться твоим сыном», – тогда простил бы его Петр? Неведомо.

Не один Шереметев, но многие так думали в тот день, расходясь по домам в немалом смятении…

ИЗ ОТВЕТОВ ЦАРЕВИЧА АЛЕКСЕЯ НА ДОПРОСЕ

«…О побеге моем с Кикиным были слова многажды, в разные времена и годы… что будет случиться в чужих краях, чтоб остаться там, где-нибудь, ни для чего иного, только пожить чтоб, отдалясь от всего, в покое… А когда я отъезжал в Карлсбад лечиться, говорил мне Кикин: „Когда-де ты вернешься, напиши отцу, что еще на весну надобно тебе лечиться, а между тем поедешь в Голландию…“ Еще мне Кикин говорил: „Будет-де отец кого пришлет тебя уговаривать, то не езди, он-де тебе голову отсечет публично…“»

ИЗ АРХИВА С. Д. ШЕРЕМЕТЕВА

«Вот как описывает современник Царевича Алексея Петровича в 1714 году:

„В эту зиму прибыл Царевич в Москву, тут я видел его в первый раз. У него была простая финская девушка любовницей. Мы (с генералом Брюсом) часто при нем находились, и он часто приходил к генералу; при нем были ничтожные, низменные, пошлые лица. Он держал себя очень неопрятно в одеяниях. Он был длинен и хорошего роста, лицо имел смуглое, черные волосы и глаза, серьезный вид и грубый голос. Он делал мне честь говорить со мною по-немецки, так как этот язык знал в совершенстве. Простой народ его обожал, но знатные его мало ценили, и он к ним не относился с почтением…“»

Голова или борода?

…Тревогой дышал московский воздух. Слухи ползли, один опаснее другого. Проникали они сквозь кремлевские стены, шли из Преображенского и, растекаясь по узким улочкам и переулкам, усиливались, как эхо в горах. Говорили, что царь Петр сильно кричал в Преображенском на царевича, а потом захворал; другие уверяли, что, напротив, болен царевич. Самые же ушлые дознались, что опять главные люди собираются в Кремле.

Именитые бояре, князья, сенаторы то и дело наведывались друг к другу, ожидая вестей. Правда, граф Шереметев был не из тех, кто мельтешится, стараясь что-то вызнать. Он неотлучно сидел дома, зная, что кто-нибудь заявится к нему.

Черные мысли будоражили, не оставляли, тащились за ним, словно тараканы по московским домам. Раньше, в походах, на неудобных постелях засыпал он, как убитый, теперь же подолгу лежал без сна. А сердце то припускало, как необъезженный конь, то замедляло ход, подобно ослу или черепахе.

И еще он обнаружил, что дом полон мышей. Как только гасли свечи, закрывали ставни – сразу: хру-хру-хру… Негромкие, даже нежные были те звуки, но они не давали спать; скреблись, шуршали, шебаршили, попискивали мыши, а за окном дул ветер, детскими голосами плакали кошки…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?