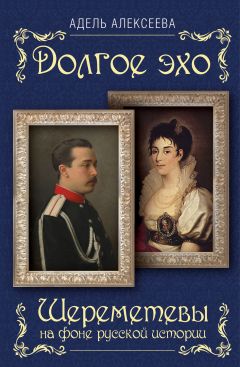

Текст книги "Долгое эхо. Шереметевы на фоне русской истории"

Автор книги: Адель Алексеева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Поутру явился Апраксин. Шереметев обрадовался – с годами Федор Матвеевич стал добродушным, любил побеседовать, вкусно поесть, к тому же обладал способностью видеть все в лучшем свете. С порога уже радостно сообщил:

– Слава Богу, царевич покаялся, а государь за чистосердечие обещался простить. Теперь уладится дело!

Борис Петрович с сомнением покачал головой. Спросил:

– Не вызывал ли тебя государь?

– Был я у него, как не быть? Разговаривали. А ты, Борис Петрович, отчего не являешься пред царски очи?

– Не был зван, – развел руками хозяин и со значением взглянул на жену.

Анна Петровна от души потчевала гостя, но взгляд мужа поняла и поспешила перевести разговор на другую тему. Стала вспоминать Головкина. Наделенная актерскими способностями, взяла четки и, изобразив важную мину, уморительно показала, как Гаврила Иванович, хитро поглядывая в сторону и перебирая четки, цедит непонятные междометия, уходя от прямого разговора. «Ни в дудочки, ни в сопелочки». Засмеялась она и отложила четки.

– Оттого что не говорят, думать не перестали… – заметил Борис Петрович. – Ведь и мы с тобой, Федор Матвеевич, не раз говаривали про Русь, мол, она не как иные страны, «на особинку»…

– Ну, мы-то с тобой мыслили, что оставить надобно русские обычаи, а порядки за границей лучше наших, их-то и взять… Да только торопиться не след.

– В том-то и дело, что не след, а жизнь царская – не Божья, она коротка, вот он и торопится. Помнишь, сказывал ты, что государь даже тебе, верному слуге, не доверяет: мол, помру я – и всё назад повернете… Что делать? – вздохнул Шереметев. – Россия – земля медленная. Все мы за Петровы реформы, пусть Европа до самого Урала простирается, однако…

Апраксин твердил свое:

– Отрекся царевич, теперь царь даст ему свободу, поселится он в деревне со своей девкой Ефросиньей – и пойдет все как надо. В Ефросинье той, говорят, он души не чает.

– Кабы деток своих Алексей так любил, как ее… – вздохнул Шереметев. – А детки у него сироты…

Зашел, конечно, разговор и о Кикине, с которым оба состояли в дружбе, вели переписку и не скрывали сочувствия к участи его. Боялись, что государь заставит их подписывать приговор Кикину, а сей тяжкий грех ой как не хотелось брать на себя ни Апраксину, ни Шереметеву.

– Петр может ногу, пораженную гангреной, своей рукой отрезать… Так же может и с человеком…

Прощаясь, гость и хозяин обнялись. Они верили друг другу, знали, что оба терпеливы без горячности, деятельны без жадности, спокойны без равнодушия…

На последние дни февраля в тот год пришлась Масленица, и солнце всю неделю с весенней игривой силой заливало московские улицы, улочки, закоулки. С одинаковым задором заглядывало оно и в княжеские палаты и сквозь слюдяные оконца ладных маленьких домиков, поставленных где как вздумается, и не было ему дела до тревог и бурь, что разыгрывались за теми окнами.

В последний день Масленицы Анна Петровна, давно уже наблюдавшая «миланколию» мужа, вошла в кабинет его с лучезарной улыбкой (будто ничего худого и не было) и пропела:

– Утро доброе, батюшка Борис Петрович!

Она стояла на пороге во всей своей красе, высокая, статная, полногрудая, темные волосы падали на плечи, большие карие глаза – будто две вишни. Особенно хорошо в ней было сочетание детской улыбки с трезвым, ясным умом. Граф хотел ответить, но она, подойдя ближе, опустила ему на колени что-то мягкое, пушистое.

– Вот! Жаловались ваша милость, что мыши скребутся, теперь не станут…

То был кот, черный, с дымчатым оттенком, белыми лапами и грудкой, и усы в стороны – хорош! Граф остался доволен, а графиня, склонившись, погладила кота и принялась уговаривать мужа ехать нынче на гулянье.

– Детей надобно побаловать, а?..

Взгляд ее упал на его руку: на ней не было кольца.

– Где же кольцо, милостивец мой? Отчего не носишь?

Кольцо, а вернее, перстень тот с камнем смарагдом подарен был царем на их помолвку, и граф не снимал его, верил в чудодейственную силу перстня, но пальцы стали распухать, с указательного он передвинул его на безымянный, потом на мизинец, а теперь и совсем снял.

– Жмет… царский подарок, – пошутил Борис Петрович. Сунул руку под подушку и вынул перстень, протянув жене: – Спрячь.

…После завтрака семейство (две дочери Анны Петровны, Львовны, и четверо маленьких Борисовичей) отправилось в домовую церковь, а потом на гулянье. Хозяин выбрал лучших коней, расписные санки, хозяйка надела Петруше боярский кафтанчик, Сереже – лисий треушок, девчонкам шубейки бархатные и всем – белые валеночки с красными узорами.

Солнце все так же ярко сияло. Заглянуло оно и сквозь венецианские стекла во дворец государя. Лучи коснулись Петра, но ничуть его не обрадовали. Царь выслушивал донесения о розысках и доклады коменданта Москвы Измайлова.

– Все ли ладно на улицах? В церквах, монастырях? Какие слухи в городе?

Комендант отвечал, что идут великие торги, блинами завален весь город; балаганы, гудошники, медведи ручные, ряженые – все как полагается. «Шереметева семейство встретил, отправились на гулянье», – неосторожно добавил Измайлов, и это задело Петра – не является к нему граф, ссылается на хворобу, однако для гулянья здоров старый хитрец.

Коснулось солнце и Преображенского дома, где обитал царевич и где сидели привезенные арестанты…

Только народу, заполнившему московские улицы, веселившемуся и объедавшемуся, ни к чему были царские дела-заботы. Он жил своей жизнью – ведь Масленица! Кровь играла, поднималась из самых глубин, целый год ждали тех дней. Провожали зиму, веселясь, а весну встречали с какой-то отчаянностью: «Хоть на час, да вскачь!» Одна жизнь кончилась, другая начинается. Обжорство – грех? Да ведь Масленица! Разгул есть грех? Да ведь Масленица! Блуд есть грех? Однако самые лучшие детки тут и случаются!

Шереметевское семейство побывало в Замоскворечье, на Воробьевых горах, накупили пряников, игрушек (за целый баул отец отдал три рубля). Всюду зазывали их откушать блинков («мои-то печены с молитвою»). Уже стало тяжко, но как откажешь? «Блин – не клин, живот не расколет!..»

Купили лубочную картинку, и смешливая Наталья водила пальцем по буквам, которых еще не ведала, и хохотала: «Аз, буки, веди, ехали медведи!..»

Медведей тоже поглядели: и медведя-гадателя (он вытаскивал предсказания), и медведя, танцующего под балалайку, и даже опьяневшего вместе с хозяином.

Борис Петрович доволен был, даже счастлив, позабыл все огорчения, когда возвращались они на Воздвиженку.

В переулке, как и велено, стояли столы, накрытые по-масленичному. Чего только тут не было! Горы пирогов, горки блинов – гречишники, черепенники, гурьевские, хлыновские, селедка, грибочки, рыбка, икорка, а для любителей – именное шереметевское блюдо – взбитые замороженные сливки!.. Десятки, если не сотни, людей толпились возле шереметевского подворья – странники, богомольцы, солдаты, посадские люди, нищие… Борис Петрович направился уже было в дом, но вдруг послышалось такое пение, что он невольно остановился и прислушался.

Запевалой оказался мужик в сером армяке, в меховой шапке с красным околышем, какие носили стрельцы. Черная борода с проседью окаймляла лицо, и сверкали синие, яркие глаза. Однако что за нос у него?.. Короткий, срезанный, без ноздрей будто. А голос – настоящая орясина[6]6

Здесь: низкий и грубый голос.

[Закрыть]! Он пел о разбойнике, который много «шутил» на своем веку, а потом постучал в монастырь, чтобы покаяться в прегрешениях… Певец умолк, все увидели боярина и стали истово кланяться, приговаривая:

– Спаси Бог нашего боярина, дорогого Бориса Петровича!.. Спаси тебя Бог, батюшка наш! И деток, и супругу твою сохрани.

Шереметев повернулся к чернобородому мужику:

– Больно ладно поешь, братец! А ну еще!..

Тот блеснул синевой глаз и стал кружиться и притопывать:

На зеленом лугу – их! вох!

Потерял я дуду – их! вох!

Следом за ним пустились в пляс и другие, и скоро уже весь двор ходил ходуном. Веселая песня отскакивала от стен, от забора высокого, ударялась о крыши, вырывалась за ворота. Да и сам хозяин, и супруга его, и детки – все притопывали и кружились. Лишь денщик Афоня с недовольным видом стоял в стороне и мрачно глядел на чернобородого.

Когда же кончилась песня-пляска, мужик, встретившись с глазами Афанасия, вдруг бухнулся в ноги Шереметеву и взмолился:

– Прости меня, ваша милость! Нынче прощеный день! Больно виноват я перед тобой, прости!

– В чем? – построжал граф, но тут же подобрел. – Виноват – так покайся.

– Каюсь!

– Ну буде… прощаю! Заходи в дом – гостем будешь.

– В боярский дом ворота широки, да из него узки, – отвечал тот, поглядывая на Афоню.

– Заходи, споешь еще.

– Разве что спеть… Есть у меня песня одна особенная.

Они миновали сени, вошли в гостиную, граф расположился на диване, и – ох как запел и что запел тот пришлый человек! Каким широким неторопливым манером выводил он песню-рассказ!

Из славного из города из Пскова

Поднялся царев большой боярин…

Шереметев приосанился, на лице его отразилось волнение – мужик пел про Свейскую войну!

Не две грозные тучи на небе исходили,

Сражалися два войска тут большие,

То московское войско со шведским…

Запалила Шереметева пехота

Из мелкого ружья и из пушек.

Тут не страшный гром из тучи грянул…

Не звонкая пушка разродилась,

У боярина тут сердце разъярилось.

Не сырая мать сыра-земля расступилась,

Не синее море всколебалось,

Примыкали ружья на мушкеты…

Анна Петровна, окруженная детьми, не сводила глаз с мужа. Он вытирал слезы, не стесняясь и гадая: кто сочинил ту песню, какая добрая душа? Тот, что поет, сказал, что слыхал ее под Ливнами… Экая радость старому вояке! Растроганный граф поднялся, чтобы облобызать чернобородого, но тут просунул голову Афоня:

– Вели арестовать этого злодея! Это он! Знаю я, был он там, под Торжком! Разбойник!

Шереметев оттолкнул слугу: молчи, не может того быть! Граф так славно перенесся в былые годы и не желал слушать Афоню: какие были дни!.. А может, это тот, которому приказано вырвать ноздри в Мариенбурге? Нет, не хочет про то помнить граф, люба ему песня, и всё!.. «Запалила Шереметева пехота…» Укладываясь в постель той ночью, Борис Петрович чувствовал, как гудят от усталости колени, как затяжелело сердце, будто камень сунули за пазуху, однако тихая улыбка не сходила с лица… Мелькнула было мысль о государыне, но рядом пристроился котище – длинные усищи, замурлыкал, глаза блеснули, как два смарагда… И снова зазвучал голос былинника, и – ни шороха, ни писка мышиного, ни тараканов… Сладкий сон, впервые за долгие недели, овладел боярином…

Сломить волю подданных!

…Тем временем Петр неотлучно пребывал во дворце. Получал донесения, читал, подписывал указы. Но не утишалась смута в его душе. На кого надеяться, где взять истинных продолжателей дела его и советчиков честных? Он не терпел царедворцев-милостивцев, льстивых лгунов, не способных спорить, со всем соглашающихся, но так же не любил и упрямых, скрытных, замкнутых противников. Товарищи, истинные «единомысленники» – вот кто ему нужен!

После Масленицы, как по заказу, солнце померкло, и наступили настоящие великопостные дни: ни яркого света, ни луны, подтаивает, по ночам лед на реке воет, а облака – низкие… Подобны они потолку, который соорудили в царской зале: Петр не любил высоких потолков, и иной раз их «понижали» серыми холстами или голландским полотном с узорами.

Царь восседал на кресле, откинув маленькую голову и вытянув длинные ноги. Перед ним среди множества бумаг лежала одна главная – указ о смертной казни Кикина, Глебова, Досифея… Когда-то вьющиеся смоляные волосы царя поредели, выпрямились, париков он не терпел, усы, знаменитые свои усики, обрил. Уже несколько дней держал царь пост, а со вчерашнего дня ни маковой росинки не было во рту, пил только клюквенную воду. К началу заутрени отправился в церковь, отстоял в боковом приделе, не видимый никому. Молился. Не о своем здоровье, не о сыне Алексее и не о маленьком сыне, которого звали они с Катей «Шишечка», даже не о душе своей, которой предстояло взять на себя великие грехи.

Молился он о России. Наделенный образным мышлением, видел ее огромным цветущим лугом, на котором он, Петр, разбрасывал семена, – минуют годы, взойдут семена, реки цветов потекут по лугам, а «пчелы» (потомки, порода его) будут собирать нектар с тех цветов: всюду построят школы, фабрики, заводы, расцветут парки, театры, искусства… Разве не так же и Бог создавал свое творение? Крохотные семена, множество разных видов брошены на землю, дана жизнь – и продлены во всем многообразии сущности их. Ишь куда метнул! – сравнил себя с Богом, греховно! Однако сходно. Беда только: государь российский не вечен, сколько раз уж курносая толкалась в его палаты – у Лефорта сжечь хотели, чары дьявольские посылали (показал то Досифей на допросе с пристрастием), лихорадка, кашель, горло, горячка мучила; одно славно – пули его не берут.

Доволен, что во вчерашний день подписал указ: послать в Сибирский край учителей, чтобы грамоте учили, – тоже доброе семя. Однако кроме семян цветущих растений надобно злые сорняки вырывать, чтобы и следа корня злодейского в земле не осталось! Оттого-то и затеял он эти розыски, оттого Преображенская изба полна злоумышленников… Замышляли они убить государя, а потом вернуть Россию на старую дорогу, с рытвинами и колдобинами. Неможно сие допустить, иначе опять крестное знамение заменит арифметику, а палец – славянскую азбуку…

Значит, надобен суд над ними и казнь, и судить дано ему, самодержцу российскому. На одной ладони – Алешкино мерзкое дело, присные и заступники, на другой – отечество, будущее его, золотой цветущий луг и пчелы, собирающие нектар знаний. Истово молился в то утро царь в полумраке бокового придела, не узнанный никем, одинокий. И страшно стало ему: показалось, что на глазах почернела икона… И опять молился, чтобы помог Господь справить человеческий суд.

Ничего, кроме презрения и смерти, не достоин Кикин! Доверял ему царь, как себе, а оказался тот самым подлым изменщиком, хитрил, увлекал слабовольного Алешку побегом… Глебов – иное дело: отставной майор в Суздале фаворитом был у царицы Евдокии, а раз так, значит, замышлял супротив царя злодейство, желая посадить ее на трон. Хоть и отрицает сие и ни единым словом не выдает царицу. Еще Досифей – священник – он «силой духовного прозрения» посылал царю смерть, значит – злодей.

Днями еще с одним священником виделся Петр, с митрополитом Коломенским: принес тот с собой икону древнего письма – мол, праведная та икона, не то что изделия нового иконописца Ушакова, и говорит: «Помолись на нее, государь, за невинных подданных своих помолись». Петр накричал на него: «Думаешь, я Бога и Пресвятую Марию не почитаю? Может, я более твоего их почитаю. Только не тебе отвечать за царское дело, а мне исполнять законы, для того посажен на трон и несу свой крест».

Все горазды учить царя, всех должен он слушать, а они? – в церквах половина батюшек грамоты не знают, книгу держат вверх ногами, об еде да питье больше думают, чем о пастве своей, вот такие и собираются вкруг старшего царевича, невежи, тетехи, старики да старухи, кликуши да юродивые…

Близился назначенный час, когда должны явиться министры и сенаторы, генералы и царедворцы, которым подписывать нынче приговор. С ними, по примеру Европы, будет держать царь совет, на свою совесть все не возьмет; знает, что одни с охотой подпишут, другие с сомнением, а кое-кто с полным нежеланием, а то и со злобой. Петр встал из-за стола и вышел в другую комнату – там, за дверьми была занавеска, из-за которой он, мерцая черными глазами, иной раз наблюдал своих приближенных. Так сделал и на этот раз.

Вот непринужденно, легко ступил на порог Ягужинский, незнатный, но умный поляк, первый кавалер на ассамблеях, прокурор, умеющий пошутить и шутками умевший изменить настроение государя. Как-то Меншикову, замешанному в казнокрадстве, Петр пригрозил низвести «в прежнее состояние», тот не растерялся: надел фартук, явился с коробом пирогов, вот, мол, я в прежнем состоянии – и Петр простил его.

Склонив голову под притолокой, вошел Головкин, «коломенская верста», сел, достав неизменные четки – успокаивает нервическую свою натуру, – скуповат, даже жаден, однако знает царскую службу… Федор Матвеевич Апраксин без парика, подстрижен «под скобку», по-купечески, старый сподвижник, когда-то лихой молодец, а теперь – льстец, милостивец… Петр Андреевич Толстой – умная голова, верная рука, извлек-таки царевича из иноземных стран… Долгорукий – честен, прям, но горяч, как все его семейство… Шафиров Петр Павлович – вице-канцлер, хитер, умен, любезен, только ростом маловат да растолстел в последнее время, – этот непременно поддержит царя. Но и у него есть грех: для родни своей теплые места припасает… А вот, тоже склонясь у притолоки, еле передвигая ноги, выплывает Борис Петрович, фельдмаршал, граф себе на уме… Гордец! – в последние недели не показывается, осуждает и бегает от Петра, яко Нарцисс от Эха… Знатен! Единственный мальтийский кавалер, здравый разум имеет, золотой середины держится. Однако в политике золотой середины не бывает…

Наконец все собрались. Петр покинул свое укрытие и, быстрым шагом подойдя к столу, заговорил короткими, рублеными фразами:

– Ведомо вам, господа министры, что признались: Иван Афанасьев, Никифор Вяземский, Александр Кикин, Глебов Степан, отец Досифей – в своих крамолах. Ведомо вам, что задумали супротив царской власти… Ежели не вырвем злодейский корень – все дела наши прахом пойдут…

Заговорили все разом, но Петр приподнял руку, напоминая, что по указу его за первый крик в сенате десять рублей штрафу, за второй – тысячу. Стало тише, говорили поочередно, и разговор шел долгий. Апраксин защищал царицу Евдокию, Ягужинский не соглашался, Толстой винил во всем Кикина, Шереметев, ссылаясь на болезнь Кикина (его разбил паралич), предполагал смягчить наказание…

Разговор распространился не только на арестантов, но и на широкие государственные дела, о путях российского корабля. Впрочем, споры, которые велись в тот день, исторические архивы в подробностях не сохранили, зато в хоре голосов можно выделить два главных голоса (Шереметева и Петра), и смысл их примерно таков:

Ш.: Дело царевичево не только в том, что он бежал; а в том, что старая Русь поддерживает его, не готова она на европейские новшества. Боятся люди потерять облик свой.

П.: В чем облик тот? Сидеть неподвижно, словно брюква в земле?

Ш.: Брюква-то брюква, но из нее морковь не вырастет, да и время для роста свое, быстрее не вызреет.

П.: Хочу я, чтоб европейское, лучшее у нас распространилось, чтобы фабрики, заводишки, искусства развивались, чтобы грамоте учился народ.

Ш.: Справедливое то дело, и учиться, и строить корабли, фабрики надобно, да только и дух народный не след забывать. Дух его да вера – основа могущества государственного… И насчет наследования престола царского закон есть: сынов своих жалеть, готовить к власти.

П.: Закон – не стенка, за которую слепой держится! Надобно думать, что после себя оставить. Умри я – кто поведет корабль российский и куда? Знаете, скольким болезням подвержен ваш царь? Останется Алексей – вы первые моему делу измените, за ним назад побежите.

Ш.: Время надобно и мера, скоро ничто у нас не делается, дух народный, его свычаи-обычаи, песни, сказки, предания нельзя забывать, они питают людей. Вспомни времена самозванцев: уже Москва пала, присягнули Лжедмитрию, и Шуйский умный не сладил дело, а как князь Пожарский поднял народный дух – так и выгнали супостатов.

П.: Я ли не делал чего для народного духа? Одна Полтава чего стоила! Однако не одно воинское достоинство надобно поднимать, надо, чтоб культура, науки, знания были, чтоб не обжирались на чужих поминках русские гости, а историю не только свою – древнюю знали.

Ш.: Однако Венеры да Марсы не заменят Троицу в Доме Пресвятой Богородицы, так говорят царевичевы сторонники, и есть в их словах правда.

П.: Да вы что, не знаете, что и Лопухин и Глебов сознались, покаялись? А какие письма привез Скорняков!

Ш.: Эх, Петр Алексеевич! Какие показывали, а какие и не показывали тебе письма… Что рыщут за твоей спиной – передадут ли допросчики?.. Вон ходят слухи, что Щербатов сказал правду – так ему язык велят отрезать…

П.: Слухи, слухи… Сие тоже ваших рук дело, над слабыми умами они власть имеют. В детстве моем пустили по Кремлю слух, что Иван, брат мой, убит, и ударили в набат, поднялись стрельцы; вышла матушка с сынами на руках – и затихло, но снова кто-то слух пустил, что Иван Нарышкин изменник, и убили его. Вот от какой малости власть зависит.

Ш.: Веришь ли, государь, что Глебов к трону хочет пробраться? Веришь ли, что царевич хотел против тебя с чужеземцами идти?.. Да и был ли заговор-то? Подумай: ежели прольется напрасная кровь, грех на душу возьмешь, и падет та кровь на все поколения Романовых.

П.: Что же, оставить то дело злодейское, не судить? Не бывать этому! Царевича, сына своего, я простил за чистосердечное признание, но Кикина – никогда! И суздальский розыск не оставлю. Вот мой указ – подписуйтесь.

…Тяжело было в кремлевском кабинете гусиное перо, которым подписывались господа сенаторы, но особенно тяжело показалось оно Апраксину и Шереметеву…

Идет царевичев розыск

Все перепуталось в голове у царевича Алексея: ночь – день, утро – вечер, сон – явь, видения – предметы… То уснет не ко времени, на закате, то ломает глаза об черные стены и замрет в тишине, задрожит… Жил он в Преображенском, содержался вольно, но за стеной дома и в погребе – пыточные, и оттуда разносились глухие стоны, вопли. Зная, что крики те имеют прямое к нему отношение, царевич не находил себе покоя. Почти не вставал с постели, лежал, забившись в угол, подтянув тощие колени к подбородку, сжимая костяшки пальцев… А то вскакивал, бросался в угол, к иконам, бился головой об пол, чуть не на крик повторяя молитвы, поминая всякие имена. Матушку свою – слава Богу! – ничем не выдал: не посылала его в чужеземные страны и не желала смерти государю, не имела мечтания сесть на троне. Иное дело – Кикин, Лопухин, Афанасьев…

Если засыпал, то совсем ненадолго, и снилось что-то безумное, окровавленное, раскаленное, а иной раз – крылья ангельские за спинами страдальцев. Или наплывали сцены из Неаполя и Вены, и в красотах тех городов являлись чудища: Петр Толстой с головой крокодила, Румянцев в образе единорога.

Единым спасением от кошмаров казалась Ефросинья, мысль о ней только и утешала. Милая его отрада! Ни глаз больших, ни бровей насурьмленных, ни реверансов томных, никакой особой красы в ней нету, голова гладкая, как яйцо, но как улыбнется толстыми своими губами, взблеснут глазки, захохочет (зубы – точно вложенные в кокошник жемчуга), так и расцветает его душа.

Горьким был день, когда расставались в Риме: он поехал в Инсбрук, она – по более спокойной дороге, сам настоял, ведь была она на четвертом месяце, тяжелая. Писал ей с дороги: «Матушка моя, маменька, друг мой сердешный Ефросиньюшка… береги себя, ехай неспешно, Тирольские горы каменисты, и чтоб отдыхала где захочется, и денег не жалела, а купила коляску покойную».

У Алексея Петровича и вопроса не возникало, кто она ему, – видел ее лишь супругой. И проста она, и умна, и головку может по-царски наклонить, а уж смех – истинная отрада… Написал с дороги еще одно письмо, мол, просил уже о разрешении оформить отношения брачными узами.

Как хорошо она ответила! «Радость неизглаголенная о сочетании нашего брака», – написала. Отказался он от трона – лишь бы разрешили жить с возлюбленной Ефросиньюшкой в деревне… Да он бы и в австрийской и итальянской деревне остался, не думал о престоле, ежели бы сама она не пожелала вернуться в Россию. То ли Толстой с Румянцевым ее уговорили, то ли сама… С ней, только с ней одной был откровенен царевич, и про цезаря Карла VI говорил, и про наследование свое российской короны – мол, батюшка-то царь то и дело хворает. Одна она про те беседы знала, только это не страшно, Ефросиньюшка любит его и, значит, не выдаст…

Невольно приходило на ум сравнить свою возлюбленную с женой, кронпринцессой Шарлоттой Христиной Софией. Отец женил их, чтобы породниться с австрийским цезарем, да только мало что хорошего вышло из того плана. Шарлотта была красива и воспитанна, внимала придворным со тщанием, делала все верно-правильно, да только так и не задела его сердца. Был он с нею резок, молчалив, надолго уезжал. Родила ему двух деток – Петрушу и Натальюшку, а сама скоро скончалась. Смерть ее тоже тайна; может, от холодов лютых да от пустого дома ушла? Не жалел он ее, не холил, не радовал, а теперь, вспоминая, каялся: каково ей было в чужой стране средь людей другой веры? Обратили ее в православие – царевич уверен был, что, прослушав литургию, увидав красоту православного богослужения, исполнится она веры нашей, найдет радость. Однако не случилось так. Покорность ее, равнодушие, манерность раздражали его, а скрывать он ничего не умел…

Недоволен собою был царевич; как стрелка у барометра в дурную погоду, прыгало настроение, менялись слова на допросах, поведение его, и пребывал он во власти каких-то мелких дум. Даже с детьми своими не находил линию поведения. Приносили их к нему, но ни рассказом забавным, ни игрой не умел их увлечь.

А 17 марта – как раз в тот час, когда привели детей, братика с сестричкой, он даже попел с ними – явился гонец от царя с сообщением: немедля пожаловать к Кремлю на казнь злодеев, а «в завтрашний день быть готовым ехать в Петербург своей каретой».

С белым лицом стал Алексей Петрович посреди комнаты, обхватил голову руками, засуетился, выпроваживая мамок и нянек с детьми, и принялся одеваться… Одежду он брал неспешно, двигался медленно, постепенно обретая некоторую твердость.

Со времен стрелецкой казни еще несколько голов торчали на пиках вдоль кремлевской стены – лишь тут, в день нового страшного суда, спустя двадцать лет, их убрали. И водрузили новые орудия казни, плахи с топорами, виселицы, колы…

Черная толпа собралась на площади. Поодаль царские приближенные. Петр не принуждал их идти на площадь, однако знали: запомнит всех, кто не явится.

Зорко оглядев знатных бояр, заметил, что из трех братьев Шереметевых главного нет. Владимир и Василий Петровичи, не дожидаясь вопроса, обмолвились: дескать, брат их, Борис Петрович, занедужил, ногами совсем плох…

– Знаю я вашу породу, – заметил царь. – Помнишь, Владимир Петрович, как ногу ты сломал, сказывали, что месяца три недвижим будешь, а сам за месяц управился… – Отвернувшись, добавил: – Ежели захочется, станете здоровыми. Апостол Павел учил говорить себе: «Я все могу!» – и мог.

Братья у Бориса Петровича нравом были горячие, лихие, особенно смолоду, он не раз вызволял их из драк, но и не спускал беспорядков. От Петра им тоже доставалось. Как-то царь, узнав, что боярин Василий, вместо того чтобы отправить сына на учение в Италию, решил женить его на дочери Ромодановского, лишил его чина и приказал забивать сваи для моста, а боярыню послал на прядильный двор.

Стоя в толпе на площади, помнили об том Шереметевы, постоянная мысль и тут сверлила их головы: царю – что породные, что беспородные, всё едино, столбового дворянина кнутом бивал! Кикина же вон в какой сан возвел – сделал домашним человеком при своей персоне, а нынче ждет его страшная казнь, колесование. Лопухин – аристократ, родня, Досифей – священник, но и их тоже… Не дрогнув, вырвет Петр любой корень из жизни, ежели думает, что он поперек замыслов его идет…

Кикина первого подвели к плахе… Взмахнул топор – и левая рука его повалилась на камень… Петр приблизился к истекавшему кровью. Лицо Александра Васильевича свела судорога, но он не отвел взора.

– Что принудило тебя употребить ум свой на такое зло? – спросил Петр.

Никто не слышал ответа, но повторяли, будто Кикин ответил:

– Ум простор любит, а от тебя ему тесно было…

Царь молча смотрел в его глаза. Ждал покаяния, нового признания. Но тот молчал.

Блеснул топор в руке палача, и повалилась вторая рука.

Красные пятна густо окрасили белый снег. Снег был свежий, влажный, выпал ночью. Солнце нехотя поднималось, с прищуром выглядывая из-за облаков… Была площадь Красная с белым снегом, стала площадь белая с красным снегом…

Нахохлившись, стояли люди, с любопытством, со страхом, а кто и с жадностью глядя исподлобья на кровавое зрелище…

Поодаль примостилась черная карета, в которой сидел царевич Алексей. Он мелко крестился и шептал: «Господи, помилуй, Господи, помилуй!.. – и обливался слезами. – Господи, избавь от кровей душу мою, прости, Господи!»

И на все это с высоты своей с великим терпением до самого вечера, до заката, взирало небесное светило. А перед самым закатом вдруг обнажилось, малиново-красное солнце, будто раненое, замерло и торопливо стало садиться…

Так закончился тот день русской истории.

Следующий день не вошел в большую историю, и все же был весьма примечателен.

Вечером Петр устроил пир – накрыли столы винами и яствами, брага и пиво лились рекой. Чинно сидели приближенные, а Петр то ли притворялся пьяным, то ли просто был не в себе. Он видел и не видел, слышал и не слышал. Мало пил, мало ел, а голова его разламывалась от боли. Такое бывало с ним после расправ, и в такие часы он не мог оставаться один. Оттого-то устраивал шумные застолья и всешутейные соборы…

В рассеянности оглядывался кругом. Усмехнулся недобро, заметив, что и сюда не явился Шереметев. Однако постепенно Петр освобождался от угнетавших мыслей, кровавых видений, и на месте смуты, что царила в уме, росла уверенность, что все сделано правильно, что еще немного – и обретет он опять силу, удержит в руках коней, которые мчат державную колесницу к лучшему будущему России…

Утром же, на второй день после казни, ни с кем не простясь, почти тайно, государь отбыл из Москвы в Петербург.

Следом за ним в черных каретах везли царевича Алексея, князя Василия Долгорукого, Авраама Лопухина.

Москва притихла, не смея выказать радость об отбытии государя. Однако разговорами о прошедшем полны были дома. В церквах молились: «Спаси, Господи, спаси… Паки и паки Господу помолимся…» Прощались с убиенными, втайне помышляя их героями, служили молебны. Чистые, но не кроткие голоса пели:

Ми-и-ир всем!.. Блажени плачущие, яко тии утешатся…

Блажени чистии сердцем, яко тии Бога узрят…

За здравие ставили свечки царевичу, шептались: «Не по руке ему меч, да и не по силе…» В иных домах боярских говорили, что напрасны те казни, не изменят они ничего, а уж Кикина-то, парализованного, к чему было четвертовать?

Обида на царя

А Борис Петрович совсем занемог. Не говорил ни с кем, мучился головной болью, так что в доме ходили на цыпочках; лекарь ставил пиявки, грел пятки. Анна Петровна сидела возле кровати и гладила лоб его, виски, уши, пела какую-то протяжную песню. Когда наконец уснул, наказала Афоне глядеть за барином и удалилась в свою спальню.

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?