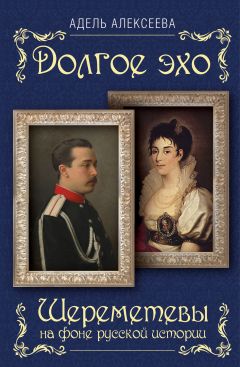

Текст книги "Долгое эхо. Шереметевы на фоне русской истории"

Автор книги: Адель Алексеева

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 9 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]

Много ли, мало ли прошло времени, только послышалось ему что-то. То был не стук колотушки ночного сторожа и не перекличка часовых. Голос был не оттуда… Потом стихло, и снова поле тишины перечеркнули какие-то звуки. Что-то похожее на шорох, на шуршание листьев – только какие листья в марте? Или то треск непогашенных углей в камине? А может, опять мыши? Не было слышно их после того, как Аннушка принесла кота с белыми лапами, а нынче, видно, кот загулял, может, и впрямь осмелели мыши?..

Борис Петрович сдвинул колпак, прислушался, до него донеслось явственное сухое шуршание и чей-то голос. Звали его! Одолевая себя, поднялся, обошел храпевшего Афанасия и направился к двери. Голос, казалось, шел из портретной… Высокий, звучный, повелительный…

Миновав одну, вторую дверь, граф вдруг почувствовал, как в голове что-то щелкнуло, пронзило, будто лопнуло, – и сразу же всё смешалось: Кикин, Петр, тараканы, мыши… Ничего не понимая, толкнулся в какую-то дверь, ударился и в тот же миг повалился всей тяжестью огромного тела…

– Мать Пресвятая Богородица! – завопил кто-то в темноте. – Господи, спаси и сохрани! Ой, батюшки!

Шереметев слышал тот крик, но не понимал откуда, показалось, что идет он из портретной, направился туда, да только попал в иное место – в комнату тещи своей Марьи Ивановны. Упал рядом и насмерть перепугал старуху.

В доме поднялась хлопотня, забегали слуги, проснулся Афоня. Увидав всклокоченного барина, с полубезумными глазами, заблудившегося в собственном доме, слуги заголосили. Не скоро утихомирила всех Марья Ивановна; заключив, что у барина провал в памяти, она взяла его за руку и увела, что-то шепча, в опочивальню.

Весь следующий день сидела возле и приговаривала: оба, мол, мы с тобой, Борис Петрович, из прошлого столетия, из царствования Алексея Михайловича, осколки, так сказать, и ведомо нам, какие вавилоны выделывают порой указаниями своими государи, а сердца-то у нас горят, однако нету резону поддаваться тому, не лучше ли своим домом заняться, да о детках, да об жене помыслить… Марья Ивановна была добра, мудра, еще к тому же весела и действовала на зятя лучше всяких лекарств.

Спустя два-три дня Борис Петрович оправился и решил, что немедля займется хозяйственными делами и, пока в уме-памяти, напишет завещание.

Стал он ласков с детками, умиленно глядел на них, разговаривал. Старшему сыну Петруше обещал, когда закончатся счеты с жизнью, оставить наградной знак петровский, обсыпанный алмазами. Потом велел подать перстевник – коробочку для кольца – и показал Наталье перстень с камнем смарагдом, подаренный государем. Сказал:

– Вырастешь – выберешь себе жениха ладного, пригожего, подаришь ему сей перстень, а покамест пусть у матери хранится.

Когда дошло дело до жены, написал своей рукой: «Жену мою Анну Петровну благословляю образом Пресвятыя Богородицы, нарицаемые „Не рыдай мене Мати“, греческого письма, оклад с чернью, с небом, и вручаю ей весь свой дом с вотчины, с поместьи и с пожитками. И владеть ей всем и детей содержать в страхе Божием и в науке».

Ему казалось, что царь Петр и весь корабль российский уплыли в дальнюю даль, а его ждет иное: лодка через реку забвения. Однако мысль та ничуть не угнетала. И – вот что странно, – написав завещание, озаботившись наследием, которое оставлял детям, граф почувствовал себя крепче. В теле, в ногах и в груди носил тяжесть, а умом и сердцем устремлен лишь к одному – как оставить семью безбедной. Всякий день теперь он читал письма от управляющих, давал ответы…

Началась весна, потом и лето, а Шереметев сиднем сидел в старой столице, не ехал ни в Кусково, ни в иное какое место, а главное – в Петербург, где ждал его царь и весь царский двор.

А Москва тем временем сняла лучший свой белоснежный наряд, сменила на грязный глинисто-желтый, дорожный, потом надела детское платье из травки-муравки и нарядилась в зеленую фату – московский воздух зазеленел, брызнули фонтаны лип, берез, сосен… Зацвели буйные сады. И ожили боярские и княжеские подворья – доставали летние сбруи, телеги, коляски, запрягали лошадей-вяток, возили прошлогоднее сено, зерно, навоз…

Борис Петрович теперь просыпался с криком петухов, шел на свое подворье, оглядывал всё и, возвращаясь в кабинет, брался за письма.

Хозяйство шереметевское было немалое и требовало управления, между тем занимался этим фельдмаршал все двадцать лет урывками, в перерывах между битвами. Только с прошлого года, когда вышел в отставку, вник в дела с основательностью. Получая жалованье в семь тысяч рублей, имел он «20 тысяч мужеска пола» – и наследственных крепостных, от предков, и нажитых своим трудом, однако и расходы были великие: ежели не иметь хозяйского глаза, то в разорение легко прийти, он и так уже не раз принужден был вперед просить у царя жалованье.

Управлял фельдмаршал имениями примерно так же, как командовал полками, – подбирал толковых старост, заботился о них, вникая во всякие подробности: каких коров и лошадей продавать, какие мельницы сдавать в аренду, как распоряжаться оброком и прочее…

Как-то, взяв старый посеребренный сундучок, огладив его бока, открыл крышку и вынул наугад пачку бумаг, наткнулся на петровский указ о нарушениях в одежде молодых людей. «Нами замечено, – писано было в указе, – что недоросли отцов именитых на Невском и в ассамблеях в нарушение этикету и регламенту штиля в гишпанских камзолах с мишурой щеголяют предерзко. Господам полицмейстерам указую впредь оных щеголей в рвении великих вылавливать, сводить в литейную часть и бить кнутом, пока от гишпанских панталонов зело похабный вид не окажется. На звания и именитость не взирать, также и на вопли наказуемых».

Взял второе письмо – откуда оно? Про олонецкие заводы, про серные воды, в коих лечиться славно, – и отдернул руку. Письмо от Кикина! Борис Петрович поспешно замкнул сундучок.

Мысли потянулись к государю (небось ждет его), к Меншикову – главному человеку в царевичевом розыске: должно, старается выслужиться… «Да ведь хворый я!» – оправдывался граф, гоня тревожные мысли. Открыл секретер, где лежали челобитные из деревень. Стал перебирать их, ворча что-то себе под нос. Он ли не заботится о детях своих – крестьянах, на которых держится российское богатство? Ездят его приказчики по вольным землям, заманивают к себе крестьян, не гнушается он и «беглыми», дает им хозяйствовать – и никто не бежит из шереметевских вотчин! Население в хозяйстве его умножилось раза в три.

Сел за стол. Проверил, есть ли песок в песочнице, взял гусиное перо, хотел писать, но тут явился кот и разлегся на бумагах, да так распушил драгунские свои усы, что не хотелось его трогать. И Борис Петрович переместился на кровать.

– Вели звать ко мне Сафонова, – сказал Афоне.

Сафонов был грамотный секретарь. У графа перебывало их немало, сперва все иноземные, потом стал учить из своих, дворовых; из вотчинных деревень привозили способных мальчиков, они жили в доме, играли, учились с графскими детьми, дом кишел деревенскими ребятишками, потом самых толковых делал секретарями или определял на другую службу.

Из бывших крепостных был и Тимофей Савёлов, ведавший домом. Михаил Сафонов – начальник канцелярии, казначей – татарин Мустафа, горничная у жены – калмычка Анна. Десять лет стряпчим служил Аким Булатов, но некоторое время назад обнаружилось, что Булатов присвоил не только деньги графские, но и всякую «рухлядь», вплоть до серебряной посуды и дорогих мехов, и месяца три назад прогнали его.

Явился Сафонов и стал докладывать о челобитных:

– В селе Черная Грязь велено было вашей милостью открыть школу для крестьянских ребят, так подданные челобитную прислали. Пишут они: «Мы всегда исполняли свой долг, за что, милостивец, ты хочешь наказать нас, в школе той учить наших отроков?»

– За что? – Шереметев даже привстал от возмущения. Простерши вперед руку, подобно королю Карлу на поле брани, закричал: – Учить! Лодырей и лежней учить велю!.. Дурни! Умру я – кто их будет учить?

Сердце забилось, он еле его угомонил. Затем стал диктовать ответы:

– …Нерадивых конюхов, у которых лошади хромают, наказать… Ежели от наказания не уймутся, прислать в Москву… Смотреть за лошадьми, как я сам смотрю, и чистоту великую держать. Чтоб все лошади стояли без подков, а постеля чтоб им была мягкая, а овес с сечкою давать по два раза в день… Иноземцу Шмидту, который кует и лечит лошадей, в постные дни давать мяса на день по гривенке, а по воскресеньям – курицу.

– На скотном дворе есть четыре коровы, молока от них мало, так надобно их продать, а также двух быков…

– …В Борисове, ежели есть хорошие певческие голоса малороссийские, прислать в Москву для отправки их в город Гамбург…

А в это время кот-котище, давно уже со стола перебравшийся на спинку кресла (как только там умещался?), чутко повел ушами и вдруг длинным прыжком бросился в угол…

В другом письме опять просили ссуду на погорельцев, хотя в деревню ту, помнится, уже посылали.

– Пиши! – рассердился Борис Петрович: – «Слушав сие челобитье, во всем отказать, а впредь не бить челом; ведаете вы сами, что я свою волость купил кровью своей…»

Шереметев прикрыл глаза: опять кольнуло в груди… Льготы, льготы, уменьшить оброк, только о том и просят, а что семья его станет без него делать? Отчего-то всплыло красивое, черноусое лицо Петра и другое – длинное, с безвольным узким ртом, – Алексея. Мысли приняли иной оборот, но тут что-то с силой шмякнулось ему на грудь. Вздрогнув, граф открыл глаза и увидел перед собой кота, державшего в зубах мышь!

– Фу! Пшел! – закричал Борис Петрович. – Пошел вон, злыдарь!

Сафонов вскочил, упало кресло, на шум вбежала Анна Петровна. Узнав, что стряслось, ласково запела:

– Не сердитуй, батюшка! Не надрывай свое сердце. Кот службу свою знает, то его дело, а что на грудь прыгнул – поделом ему! – И она притопнула ногой на белолапого.

Кот нахохлился, с удивлением взглянул на хозяев, в зубах его хрустнули мышиные косточки – и звук этот резанул по сердцу, напомнив то, о чем неотступно думал Борис Петрович.

И все же, как ни крепился, как ни отвлекал себя хозяйственными заботами, на душе у фельдмаршала свербило. Царедворцы в Петербург следом за царем отправились, обещался и он выехать по сухой дороге, однако миновал апрель, май, а граф в своем доме. Оправдание было одно: ноги пухнут, в груди теснит. На самом же деле не хотел брать на душу еще один грех – участвовать в суде над царевичем, пусть уж там Меншиков старается. Но и покоя не было в душе. Что делать? Борис Петрович слал и слал письма в Петербург старым товарищам – Апраксину, Матвееву, слезно жаловался на ножную болезнь, которая «никак не умаляется», дабы передали они про то государю.

Опять грызли его по ночам дурные мысли. Давно испытывал недовольство царя Петра. Год назад в Польше Рожнов написал на него донос, но, слава Богу, князь Василий Долгорукий выручил. Потом обвинен был в худом командовании в Померании. Теперь наказывает царь его молчанием за то, что сидит в Москве.

А граф оправдывался: «Дабы Его Величество в моем неприбытии не изволил гневу содержать». «К болезни моей смертной и печаль мене снедает, что вы, государь мой, присный друг и благодетель и брат, не упомянитеся мене писанием…»

Однако, жалуясь на немочи, Шереметев тем временем успел съездить в свои села в Ярославской губернии и продолжал приводить в порядок хозяйство. Секретарь его Сафонов не оставался без работы…

– Что там? – спрашивал барин.

– Из Калужской деревни подьячий пишет, мол, завелась у них ведьма, зовут баба Меланья, превращается она то в курицу, то в свинью, да еще будто по ночам летает, никто сего не видел, а она говорит: летаю!.. Вечером ударили свинью кочергой, а наутро Меланья охромела… Что с ней делать, присоветуй, батюшка… Ведьму ту, пишут, надобно топить: ежели всплывет – значит, ведьма, а ежели не всплывет… Дозволь, милостивец наш, ей пресечение сделать…

Борис Петрович даже подскочил:

– Олухи царя небесного! Дурни! Да что они в самом деле?.. Тьфу ты!..

И снова писал в Петербург – мол, никакой радости жить в Москве нету, сие есть «вертеп разбойничий», мол, только число воров тут и растет, а более ничего. И опять низко кланялся «Его Величеству государю Петру Алексеевичу», жаловался на свое одиночество, болезни, на царскую немилость – мол, ранее «ласкал» своего верного слугу, а нынче гнев на него держит.

И другие находились у графа печали. Взяв зеркало, он глядел на себя и ужасался: морщины, складки вдоль и поперек лица, под глазами – вздутые мешки… Нервничал, раздражался и выговаривал Сафонову в ответ на очередную жалобу подьячего или просьбу о ссуде:

– Знаешь ли ты, что сказано в Евангелии? Помогай ближнему своему, протягивай руку помощи тонущему, однако и сам не упади в воду!..

И опять ночью виделась черная река, лодка, на которой отправлялся он в царство вечности…

А утром велел жене и брату немедля искать детям надежную гувернантку, немку или шведку, чтоб не стара и не молода была, чтоб учила его детей уму-разуму…

Новое следствие

В сенях громко стукнула дверь – так обычно входил Владимир Шереметев, – и правда, через минуту он стоял перед графом, причем в немалом возбуждении. Конечно, из-за вестей петербургских. Приехал Голицын и сообщил, что Ефросинья, царевичева полюбовница, разрешилась от бремени. Толстой учинил ей допрос, и показала она, будто имел Алексей помыслы на царский трон сесть. И следствие закрутилось наново! Борис Петрович поник головой.

Вторая новость похуже: царь требует всех на заседание Сената, ходят разговоры о связях царевича с фельдмаршалом, и ежели не сегодня-завтра Шереметев не явится в Петербург, то его привезут силою.

– Силою? – Граф вскинул седые брови. – Пусть, как Карла, везут меня на носилках драбанты!..

Но и то были не все вести: днями должен прибыть в Москву митрополит Иоанн Кроковский, царь вызывает его на суд. Скорняков-Писарев давно укатил за ним и будет проездом из Киева в Москве.

– Боже мой и Творче! – воскликнул Шереметев. – Дай хоть немного пожить на свете сем в покое! – Схватился рукой за грудь. Помолчал. – Рад я повидать старого друга отца Иоанна, однако… как свидеться? Небось Скорняков неотступен при нем.

– Ты про отца Иоанна? А не думаешь про то, что поведала на допросе девка Ефросинья и как сие на нас отзовется? – спросил брат. – Могут и тебя, и меня призвать…

– Охо-хо… – перевел дух Борис Петрович. – Хочется всем, чтобы я ангел был и чтобы делал все по-ангельски, а я человек всего лишь и делаю по-человечески…

Спустя два дня, под вечер, у ворот шереметевского дома остановилась запыленная коляска, и из нее вышел высокий худой старик с седыми волосами и черными углями глаз на бледном лице. Это был митрополит Кроковский, с которым учились они когда-то в Киевской духовной академии.

Встреча их была не радостна, а печальна. Оба еле стояли на ногах, с трудом удерживали слезы. Старые друзья сидели у камина, говорили о незабвенном Димитрии Ростовском, которого почитали как самого образованного священника, к тому же независимого от воли монаршей. Совсем иное дело – царский любимец Феофан Прокопович, готовый духовную власть целиком отдать царю…

Беседа была не столь долгой, но – облегчила душу Борису Петровичу; еще раз убедился он, что духовное родство пуще телесного. В домовой церкви исповедался перед отцом Иоанном, а после достали духовное завещание, подписанное уже Д. М. Голицыным, Н. И. Репниным, Т. Савёловым. Теперь Иоанн Кроковский поставил на нем свою подпись.

Настало время прощания. С трудом натянув на распухшие, немеющие ноги просторные чувяки, Борис Петрович вышел во двор. Здесь лицо отца Иоанна еще более поразило его своей бледностью – лишь великим смирением держался старец. «Доедет ли до Петербурга? Увидимся ли мы еще?..» Невольно опять черная мысль коснулась Петра, и вспомнился усатый кот…

ИЗ АРХИВА С. Д. ШЕРЕМЕТЕВА

«В 1718 г. фельдмаршал почувствовал знатный ущерб сил своих и не мог следовать за Государем, остался в Москве… О Кроковском показал Царевич: „Архиерей Киевский мне знаем“. Сего было достаточно, чтобы тотчас послать в Киев капитана Скорнякова-Писарева: „А что найдется у него в доме, все письма осмотреть везде и оныя, какие бы ни были, забрать и, запечатав своею печатью, привезти с собою, а помянутого Кроковского везти немедленно с собою под честным арестом в Петербург…“

Предчувствие маститого старца не обмануло его. Приехав в Тверь 1 июля вечером – он скончался.

Здоровье Бориса Петровича сильно пошатнулось после стольких лет неутомимого служения и ввиду преклонного его возраста. Нравственно он должен немало страдать, переживая дело Царевича Алексея и отказавшись от участия в нем. Для человека XVII века, хотя и последовавшего за Петром в лучшую его преобразовательную эпоху, он настолько был человеком бытовым и цельным, что не был в состоянии примириться с теориями той „правды воли монаршей“, которую услужливый иерарх преподнес на благовоззрение Монаршее. Феофан Прокопович не мог быть близок человеку, которому не были чужие ни св. Димитрий Туптало, ни Иосаф Кроковский. Здоровье ли послужило благовидным предлогом отсутствия Бориса Петровича и подписи его в кровавом деле?.. Чувство верноподданническое, правильно понятое, возбраняло участие там, где совесть не могла мириться с событиями. Но ему, конечно, было больно потерять то Царское расположение, которым он дорожил, сознавая в добросовестном служении своем исполнение гражданского долга».

Ефросинья – возлюбленная царевича

Одно и то же летнее солнце стояло над Москвой и Петербургом.

Одно и то же небо, омытое ночным дождем, висело над двумя столицами. Одна и та же грязь лежала на дорогах. И сходный дух витал над сумрачными головами двух человек, когда-то нераздельно близких, – царя Петра в Петербурге и графа Шереметева в Москве…

В ночь у Петра случился приступ – расширились глаза, задергалась щека, конвульсии разбили тело, и только Катя, владевшая какой-то тайной влияния на царя (оно похоже было на дуновение ветра, на свет, течение воды), сумела успокоить измученного государя. Взъярился он вестями, которые принес Толстой от Ефросиньи.

Спросив ее, писал ли кому письма Алексей? – получил ответы: «жалобы на отца писал многажды», «от отца ушел для того, что отец немилостив» и «наследства он, царевич, весьма желал и постричься отнюдь не хотел». Потрясенный, Петр читал Екатерине строки допроса Ефросиньи: когда Алексей станет государем, то будет жить в Москве, а летом в Ярославле, а Петербурга не станет, и кораблей тоже, – и не верил своим глазам.

О, если бы это была только бабья болтовня! 18 мая и сам царевич – как ни изворачивался, как ни менял показания! – признался, что видел поддержку у князя Якова Долгорукого, у Печерского митрополита, в главной армии у Шереметева, и ежели бы пришел к власти, то все бы «к нему пристали».

– Катя! Катя моя, что делать? На кого надеяться? – Царь чуть не бился головой о стену.

Она брала его голову в руки, гладила – и он утихал.

И еще одну беседу с сыном имел Петр. Алексей то бледнел, то краснел, то дерзил и упорствовал – и с того дня будто отринул Петр от себя сына, будто руку себе отрубил. Блудный сын промотал лишь наследство отцовское, а этот – хотел державу разрушить!..

Оскорблен был царь словами его о Долгоруком и о Борисе Петровиче, злые мысли о старых сподвижниках точили душу. Оба образованные, аристократы, оба казались верными преобразователями! Князь Яков по-хорошему упрям, независим, однако людей, из низов приближенных, не желал одобрять. Шереметев тоже мирился с ними скрепя сердце, не желая почитать Ягужинского оттого, что он сын органиста… И медлительностью своей Шереметев раздражал царя, вот и нынче не едет, – по Петербургу уж ползут слухи, что Шереметев неспроста сидит в Москве, скоро суд, а главного человека в Петербурге нету, не иначе он на стороне Алексея…

Европейский ученый Лейбниц говорил, что государственный механизм подобен хорошим часам, в которых колесики, стрелки заведены хорошим мастером – государем. Сановники же его, сенаторы и есть те колесики. Оттого-то и написал Петр два письма перед судом царевичевым – Сенату и Синоду. Ну-ка, господа министры, решайте участь царского сына!.. Как отец, как государь, конечно, мог бы один вынести приговор, однако сказал: «Боюсь Бога, дабы не погрешить, ибо натурально есть, что люди в своих делах меньше видят, нежели другие в их. Також и врач, хотя б и искусен был, не отважился свою болезнь сам лечить, но призывает других».

Святые отцы не дали прямого ответа на его письмо, они лишь сделали выписки из Священного Писания, высказавшись в том роде, что, мол, государю самому надлежит решать, «какими прецедентами желает он руководиться»…

Ах, сенаторы, вы не все желаете являться на тот суд? Ах, священное духовенство, не хотите брать на себя решение, желаете сохранить чистыми руки свои и сердца?.. Если так же мог бы и царь! Невозможно сие, Петру выпало иное бремя – быть капитаном корабля, а снасти вы, бомбардиры, князья, бояре! Суд ваш – я, мой же судья – Творец небесный!..

Вспоминая Полтаву и… табакерку Петра

…Совсем иным исполнен был Шереметев. С той ночи, когда заблудился в собственном доме, на лице его часто появлялась блуждающая улыбка, умиленное выражение. А еще: то, что было вчера, забывал, а что давно было, оживало. Он лежал в своей постели, почти не вставая, и в памяти проплывали картины славных дней… Как преследовал он Карла, чуть не полонил – достался лишь конь королевский с седлом, что хранится в его кабинете…

Более всего вспоминался тот веселый год – 1709-й, и не только битва, но начало года, когда стояли они в Сумах и ждали Алексея.

Зима, алые восходы и закаты, черные леса… Лютые морозы – если взглянуть против солнца, меж деревьев, снежинки блестят бриллиантами… А потом – зимняя радуга, цветная радуга на небе, примета доброго начала…

Вечерами сидели они, склонившись над картой. Царь был весел. «Будет ли у нас, Борис Петрович, порядок, как у короля шведского?» – «Будет, государь, вот потомим еще, сделаем ему несколько убегов – и расстроится его порядок, а у нас, напротив, – порядок, как в версальских огородах», – отвечал Шереметев. Понравилось царю это сравнение, то и дело потом поминал про версальские огороды…

За окнами потрескивало, звезды в полную силу, ночь была лунная – и вдруг раздалось конское ржанье, храп, топот… Ждали царевича с рекрутами – и точно! Царь вскочил, выбежал в чем был во двор. Алексей, закутанный до бровей, в тулупе, заиндевелый, но живой и с рекрутами! Петр схватил его в охапку и чуть не на руках втащил в избу.

Приказали накрыть столы, подали еду, питье. Борис Петрович сам проследил, чтобы царевича согрели, переодели, уложили. Однако из-за стола раздался зычный глас:

– Иди сюда, Алешка! Вот тебе лекарство! Попияхом, братие? Себя не распускай, не притворяй, борись!

Они сели рядом, и Петр, обняв сына, говорил:

– А ты молодец, Алешка, в этакую стужу привел полки!

Но потом зашла речь о монастырях, госпиталях, о монахах.

– Ты на меня за них обиды не держи, – заметил Петр. – Подумай своей головой: любят они свое отечество, коли не желают раненым отдавать строения свои?.. Среди них тоже есть люди, а есть людишки! Видал я в Нижнем, как у Строганова монахи иконы расписывали: лик Христов с господина своего, каково сие, а?

Алексей сидел бледный, а тут стал краснеть – он и спорить с отцом боялся, и соглашаться не мог. Шереметев с тревогой следил – не поссорились бы. Царевич в дороге простудился, его лихорадило, а царь жаловался ему на ссоры между сподвижниками, на ревность их, которая есть «обманка амура»… Пьян? Не пьян? «Что будет, когда не станет меня, государя? Растащат страну! – И добавил четко: – Аще мене изгнаше, и вас понежут».

Царевича трясло, лицо покрылось пятнами. Увидев его горячку, Петр сразу отрезвел, даже испугался.

И с каким же усердием принялся он ухаживать за сыном! Сколько часов сидел возле, не спуская глаз с бредившего больного! Не похож стал на беспощадного, неугомонного государя, не сидевшего и минуты без дела. Буйная голова его склонялась, плечи согнулись, он чуть ли не целовал руки сына – никогда не видел его таким фельдмаршал.

А потом взял нож, кусок березы и принялся вытачивать табакерку…

Как здоров стал Алексей, царь тут же уехал, а табакерка та осталась в сундучке Шереметева – память о морозных днях в Сумах, маленькая, забавная табакерка… Порой вынимал он и разглядывал хитроумный рисунок.

Было первое июля, духовитый теплый вечер. Из Ярославской вотчины как раз прибыли телеги, полные свежего меду, масла, муки. Анна Петровна наблюдала во дворе за разгрузкой. Борис Петрович глядел из окна, а с десяток ребятишек, графских и дворовых, играли в бабки.

С Моховой повернула знакомая коляска – желтый кожаный верх, черная основа, въехала в их переулок, и из нее вышел Владимир Шереметев с какой-то молодой женщиной.

Через короткое время была она представлена графскому семейству как гувернантка, приехавшая из Данцига для обучения и воспитания детей.

– Мадам Штрауден, – сказала, приседая.

Граф и графиня расспросили, как попала сюда, о семье. Оказалось, что стройная женщина с густыми темными бровями, придававшими суровость ее лицу, – одинокая вдова, желает посвятить свою жизнь детям. По утрам она обливается холодной водой, делает гимнастику и с собой имеет целый баул нужных книг, к тому же знает немецкий, шведский и французский языки. Гувернантка пришлась по душе не только графу и его супруге, но и Марье Ивановне, которая хоть и добра, однако отчего-то очень разборчива в людях.

– Мы хоть обливаниев не делаем, однако после баньки и теперь еще в снегах купаемся, – улыбаясь, проговорила она. – Однако то зимой, а вы, значится, круглый год, во всякое время? Да и как таковое возможно?

Гувернантка, глядя ей в лицо, уверенно отвечала:

– Macht möglischweise – unmöglisch möglish. Это значит: делай что возможно – и невозможное станет возможно.

Борис Петрович был доволен: есть теперь и Марья Ивановна с добрым славянским нравом (весела, дух неунывен имеет, а дух такой побеждает зло), и «мадама», которая правилам-порядкам научит, а также языкам иностранным.

Он похвалил ее, сказав, ежели все сладится, пусть останется она в его семействе до самого конца – так приглянулась. Показали комнату, где будет жить «мадама». Лишь после того Владимир Петрович принялся выкладывать новости:

– Сам Щербатов сказывал, что государь на нас в великом гневе. Дурные «ехи»[7]7

Ехи – слухи (слово XVIII века).

[Закрыть] ходят по Петербургу, что царевичев ты доброжелатель, оттого не являешься пред очи государя… А еще будто князь Василий продолжает свое упорство… И что оба вы готовы царю служить, а не кровь его судить. А еще… – он перешел на шепот, – будто там решают, удушить царевича или казнить… Вот какие страсти в той столице!

Борис Петрович молча хмурился. Подала голос Марья Ивановна.

– Что это ты, батюшка, – обратилась она к гостю, – так нас пужаешь? Я вон как напужалась, когда Борис Петрович, заблудившись, упал на мою постелю, однако никому про то не сказывала… А ты – и про Щербатова, и про Долгорукого. А ну как всё это мужицкие зобобоны да бабьи побасенки? Не бери в голову сие, Борис Петрович.

Усладлива речь тещи, только совет ее – не брать в голову – не для него, Шереметева. Гувернантка сказывала, мол, невозможное возможно, ежели все делать… Эх! – да только неправда это: возможно то, что возможно для государя… Неужто принудят и повезут его в Петербург? Прав Яков Долгорукий: готовы мы служить царю, но не готовы наследника его судить… Ох-хо-хо… Заждался Шереметев лодки, что возит смертных в царство вечности, заждался. Как сделать, чтобы и совесть была чиста в день Страшного суда, и с Петром оставаться в мире?..

Но тут грудь его прорезала такая боль, что все отодвинулось…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?