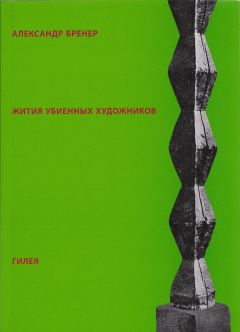

Читать книгу "Жития убиенных художников"

Автор книги: Александр Бренер

Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Американцы и чёрная «Волга»

Однажды, во времена брежневской дрёмы, в Алма-Ату приехала американская выставка – «ФОТОГРАФИЯ В США».

Она открылась во Дворце Спорта на проспекте Абая.

Шёл дождь. Перед входом стояла громадная очередь.

В полутёмном зале под сфокусированными светильниками висели фотографии Энсела Адамса, Юджина Смита, Гарри Виногранда, Ирвина Пенна.

Были, кажется, и фотоработы Аведона, Арбус.

Я ходил от стены к стене и искал порнографию.

Я считал, что американская выставка не может обойтись без порнографии. Порнография означала для меня свободу, весть благую, посланье из Рая. Я не мог себе представить настоящей фотографии без порнографии.

Порнографии на этой выставке не было.

И всё же я её нашёл – у Бродовича, Аведона, Ли Фридлендера. Хотел найти – и нашёл.

Я в то время страстно мечтал о Западе. Париж, Лондон, Нью-Йорк, Амстердам, Монреаль, Буэнос-Айрес представлялись мне роскошными членами голой красавицы. Вот она лежит, мерцая лядвиями, с заманчивым пупком, с козьими сиськами, выставив курчавый лобок, с набухшими сосками и приоткрытым ртом. Она тоже хочет меня, прямо-таки истомилась!

Эту обнажённую тварь я и желал узреть на фотовыставке.

Да, чёрт побери, Запад! Я мечтал уплыть туда на плоту, как Уильям Уиллис. Или чтобы меня переправили тайно в чемодане, например, в Монако. И я выйду из чемодана и найду там мою стриптизёршу, соединюсь с ней навеки!

На выставке я впервые увидел живых американцев. Они стояли в джинсах, ковбойских рубашках, остроносых сапогах, ух!

Некоторые жевали жевательную резинку.

Я собрался с духом и подошёл к самому красивому брюнету. Он был сильный, высокий, похож на Марка из фильма «Забриски-пойнт». Он стоял рядом с настоящей американской девушкой, которая показалась мне сногсшибательной красавицей.

У неё были прыщики возле рта и веснушки. Да, я и сейчас считаю её красоткой!

Я дерзнул подойти к ним, хотя знал, что это – табу.

Я пригласил их к себе домой – на ужин.

Парня звали Энди. Девушку – Дженни.

Они очень удивились. Сказали, что это будет их первый визит к частному лицу в Советском Союзе.

Энди записал мой адрес в книжечку.

Я ни слова не сказал об этом деле родителям, зато пригласил подругу – Таню Камалову. Она тоже была красоткой – высокая, смуглая, похожая на богиню Дэви. Таня лучше меня знала английский, хотя Энди и Дженни говорили немного по-русски.

Я чуял: это – сумасшествие, опасно. Но также я считал: пригласить иноземцев к себе – хорошо, правильно.

Может быть, Дженни посадит меня в свой чемодан. И я выйду из него в аэропорту имени Кеннеди. И мы с ней уже никогда не расстанемся.

Наступил день, вечер, час.

Первой пришла Таня Камалова.

Мы сидели у меня в комнате и волновались. Приготовлена была закуска, вино.

Раздался звонок.

Я замешкался, входную дверь открыл отец. Когда я вышел в прихожую, американцы здоровались с ним за руку.

Они были очень-очень красивые.

И вот мы уже в моей комнате.

Мы все немного смущались.

Дженни рассматривала книжные полки.

Я показал ей книгу Михаила Лифшица «Кризис безобразия», по которой я изучал модернизм.

Мои гости-американцы разбирались в искусстве. Энди был начинающим фотографом. Дженни изучала искусство в университете.

Они оказались первыми встреченными мной иностранными, американскими художниками.

Мы говорили о козле Раушенберга, банках Уорхола, флаге Джаспера Джонса. Они рассказали про минимализм.

Мы выпили бутылку виски, которую принесли Дженни и Энди. И вино, которое купил я.

Я расспрашивал их о Лас-Вегасе, Новом Орлеане, надеясь, что они шепнут, мигнут: да, мы увезём тебя, ты увидишь это и многое другое. Ты увидишь стриптиз в штате Невада.

Я сказал, что «Шум и ярость» – моя любимая книга.

Тут в дверь постучал мой отец и попросил меня выйти.

Он и мать стояли в коридоре – бледные, потрясённые.

– Хочешь посмотреть, что творится на улице?

Отец подвёл меня к окну в столовой и осторожно отодвинул занавеску.

Внизу, у подъезда, торчали два типа в плащах, в шляпах.

– Это КГБ, – сказал отец.

Потом он отвёл меня на кухню – к окну во двор.

Во дворе тоже дежурили двое.

– КГБ, – шептал отец, – ты понимаешь?

Я вернулся в свою комнату, и мы выпили ещё вина. Американцы говорили, смеялись, им нравилась моя комната, еда, Таня. Потом я заварил чай, и мы пили его с пирожными.

Дженни и Энди ушли уже за полночь, навеселе.

Мы с Таней были пьяны и целовались.

При расставании я условился встретиться с новыми друзьями ещё раз.

Американцы ушли. А за ними – хвосты из КГБ.

Ушла и Таня.

Отец был на кухне, в полосатом халате. Из-под халата торчали волосатые ноги. Он был похож на Ясира Арафата.

Он сказал, что его, наверное, выгонят с работы.

Я пошёл спать – и провалился.

Утром было похмелье, стучало в висках.

Отца не выгнали, хотя и угрожали. Он преподавал в медицинском институте, у него была хорошая должность доцента.

А я в то время был уже студентом-филологом. Меня вызвали к декану и провели беседу. И Таню Камалову тоже ругали.

Но никого не выгнали, не уволили.

Я, к своему стыду, не пришёл на вторую встречу с американцами. Отец сказал, что если я это сделаю, нам всем крышка.

На небе всегда есть звёзды – даже днём, когда их не видно. И нам всегда снятся сны, даже если мы не спим. После случая с Энди и Дженни отец не перестал слушать Би-би-си и «Голос Америки». Он часами просиживал перед своим «Грюндигом», и всё ловил, ловил зарубежные голоса, вещавшие о свободе, запретных книгах и неофициальных художниках.

Из радиоприёмника доносились слова: Рабин, Солженицын, «Континент», Целков, Шемякин…

Я сидел рядом с отцом и грезил. Там, откуда лились голоса, был Монпарнас, Колизей, Монмартр, Пиккадили, Алан Силлитоу, кафе де Флор, Мик Джаггер, Джек Николсон, Гранд-Каньон, Феллини и Антониони, Эмпайр– стейт-билдинг, Клондайк, Йокнапатофа, Елисейские поля, шерри-бренди, Моше Даян, Саргассово море, Ямайка, порнография, снега Килиманджаро, Артюр Рембо, Сартр, дада, Амстердам, Ницца, Энди Уорхол…

Солженицын уже получил Нобелевскую премию.

Бродский был в Америке.

Вскоре после вечера с Энди и Дженни я возвращался домой с лекции Евгения Алексеевича Костюхина, филолога, фольклориста. Он преподавал нам основы литературоведения. Ему принадлежит прекрасная фраза об Алма-Ате: «Это действительно был город-сад. Обычно в городе здания, а между ними кое-где деревья, а тут были деревья – а между ними кое-какие здания». Вот в этой-то заросшей тополями и карагачами Алма-Ате, в самом её центре, я и пересекал дорогу – по всем правилам, на зелёный сигнал светофора. И тут заметил, что снизу на очень большой скорости движется машина – чёрная «Волга». Я не придал этому никакого значения, ведь сигнал был для меня, пешехода. Но «Волга» не затормозила, не замерла у пешеходной полосы. Она пронеслась на страшной скорости мимо, задев меня за край одежды, обдав шальным ветерком, едва не размозжив об асфальт. Я успел заметить шофёра и пассажиров в кабине – они сидели неподвижно, как манекены де Кирико. Это были казахи, седые мужчины в тёмных костюмах, при галстуках, и выглядели они как партийные боссы. Причём совершенно пьяные – в стельку.

Я, конечно, обалдел.

Чуть не прикончив меня, тут же, на перекрёстке, чёрная «Волга» врезалась в другую машину – красный «Москвич», спокойно ехавший по своим делам. «Москвич» завизжал, крутанулся, почти опрокинулся на бок, и загудел. Из его нутра выскочила ошалевшая семейная пара, размахивая руками, крича. Но всё было напрасно: чёрная «Волга», так и не сбавив скорость, уходила всё дальше и дальше – к проспекту Абая, в сторону снежных гор.

Я, пошатываясь, подошёл к «Москвичу», посмотрел – в его боку красовалась здоровенная вмятина.

– Вы это видели? Видели?! – кричала бедная женщина, обращаясь ко мне.

Я кивнул.

– А номер их заметили?

– Нет.

– Аах-ххх…

Для чего я рассказал эту историю?

Конечно не для того, чтобы установить какую-то связь между визитом американцев и происшествием на дороге. Связи тут никакой не было. Но если бы мчащаяся «Волга» оказалась на сантиметр ближе, я бы уже никогда не увидел ни Пиккадили, ни Бродвей, ни церковь Сен-Сюльпис, ни стриптиз, ни театр Одеон.

Пулота Рустама Хальфина

Рустам Хальфин был последним моим другом-художником в Алма-Ате.

Он совершенно не походил ни на Лучанского, ни на Гранвиля, ни на Альберта Фаустова, ни на Калмыкова.

Он не был, как они, парией.

Он не был, как они, туарегом.

Дикий и застенчивый характер Рустама был сглажен годами работы в архитектурном бюро, в советском коллективе.

Но однажды Рустам принял решение и бросил работу.

Он знал всё о Вальтере Гропиусе.

Он знал всё о Ле Корбюзье, Нимейере и Константине Мельникове.

Он читал семиотические статьи Ю.М. Лотмана и В.В. Иванова.

Он не исчезал из дома, как мартовский кот или Жюль Паскин или Борис Лучанский.

Он жил с художницей Лидой Блиновой – тончайшим и умнейшим из всех существ, ходивших тогда по планете.

Каждая рассказанная история скрывает другую – нерассказанную, тайную, сокровенную.

Кто расскажет историю несравненной художницы Лидии Блиновой? Кто сравнит её с Еленой Гуро, на которую она была похожа внешне и духовно, внутренне?

Рустам отнюдь не был отшельником и нелюдимом.

Его учителем был Алан Медоев – эрудит, герой неформальной Алма-Аты, археолог, геолог, искусствовед, автор превосходной книги «Гравюры на скалах».

Кто расскажет историю Алана Медоева – учёного и гуляки, который уходил в степь и дружил там с жёлтыми сусликами и чибисами, как святой Велимир или святой Франциск?

У Рустама я взял почитать «Слова и вещи» Фуко, но мало что понял.

Сам Рустам в это время изучал искусство средневековых китайцев, параллельно штудируя Писсарро и Матисса.

Рустам вошёл в живопись не как кустарь и самоучка, а как ученик мощной модернистской традиции – Сезанна и Сёра, Брака и Пикассо, Малевича и Стерлигова, Робера Делоне и Сержа Полякова, Николя де Сталя и Джорджо Моранди.

Рустам называл эту линию «пластическим формообразованием» и считал самым важным явлением в новом изобразительном искусстве.

«Пластика» была его излюбленным понятием. Под пластикой он понимал совмещение первичного, простейшего тактильного опыта с умным зрением, с воспитанным глазом.

Рустам был членом ленинградской школы Стерлигова.

В 1970-е он лично встречался с В.В. Стерлиговым и был восхищён личностью и творчеством этого мастера.

Теоретические заметки Стерлигова стали для Рустама руководством в искусстве, а благородный аскетизм В.В. – этическим ориентиром.

Он обожал и уважал Стерлигова, считая его прямым и великим наследником главных достижений русского авангарда.

Стерлигов объединил поиски Матюшина, Татлина, Малевича и Филонова.

Рустам подробно объяснял мне, что означал переход от супрематизма Малевича к чашно-купольному методу Стерлигова, каково значение стерлиговского прибавочного элемента – «прямо-кривой».

Я слушал и ловил ртом воздух, как маленькая рыба, проглоченная большой. Мне делалось стыдно за своё легкомыслие.

Рустам был хорошим человеком и прилежным, вдумчивым художником, а я – недоделком во всём.

Он учился, систематически работал, тренировал глаз и руку, старался дойти до сути, как Пастернак.

А я халтурил, врал, воровал в книжных магазинах, сношался в садах, бездельничал, не дочитывал книги, пил с фарцовщиками в сквере, загорал в горах, мечтал о Ницце, читал Ницше, хотел убежать с чехословацким луна-парком в Прагу, и вообще не знал, кто я такой и куда мне деться. То напишу рифмованный стишок, то верлибр, то нарисую тушью голую девку, то декоративный орнамент. И всё это – в каком-то странном конфузе, в ватном тумане.

Я не мог даже сказать наверняка: хорош ли Миро? Или плох? А если хорош – то чем именно?

У Рустама же был метод – чёткий, обоснованный подход к вещам.

Он дал мне понять, что я – неграмотный дурачок, и мне стало нестерпимо тошно.

Тогда-то я и заболел гонореей, а потом, чтоб ещё хуже было, подцепил мандавошек, а потом – хламидиоз.

И снова гонорею, кажется.

Я жил с одной атлеткой, странной красавицей с прокуренным голосом, почему-то сбежавшей в Алма-Ату из ленинградского балета на льду. Кажется, она была замешана в торговлю наркотиками.

У меня перехватывало дыхание от одного вида её переливающихся бёдер. А ещё у неё можно было запросто пересчитать все рёбра. Меня это страшно возбуждало – разница между округлостью бёдер и худобой грудной клетки.

Я самозабвенно припадал ртом к её заду.

А затем приходил на немое покаяние к Рустаму Хальфину.

У него дома царила строгая дисциплина, внутренний покой.

Лида Блинова готовила вкуснейший плов.

Она рисовала на маленьких листочках персики, арбузы. Эти карандашные рисунки Лиды нравились мне больше амбициозных работ Рустама. Лида была гениальна, Рустам – талантлив.

Гений не ищет внимания к себе, зато требует внимания к космосу.

Хальфина порабощала история культуры, а Блинова смотрела на эту историю как на букет полевых цветов.

Однажды Рустам предложил мне порисовать с ним в парке растения.

Цвели каштаны, он их штудировал.

Я попробовал, но у меня вышло дурно.

Однако он настаивал, чтобы я продолжил работу, всячески меня ободрял.

Вместо этого я опять сбежал к атлетке.

Мне хотелось сосать пальцы на её ногах, а не возиться с карандашами.

Я воровал у отца червонцы, и мы с ней садились в автобус и поднимались по чудесной дороге на высокогорный каток Медео.

Там, в туристической гостинице, в холодном номере с окном на снежные вершины, мы трахались всю ночь и пили.

Я говорил ей, что мы должны смыться в Ленинград.

Она держала мой член в своей мускулистой руке и рассказывала о кафе «Сайгон», что на Невском проспекте, и о своём знакомом – художнике Михнове-Войтенко.

Иногда мне казалось, что я вообще не существую.

Иногда – что я совершенно измучен.

И должен признаться, это чувство меня никогда не оставило.

Если кто-то на свете есть, то не какой-то там Саша Бренер или Рустам Хальфин, а мальчик-с-пальчик. И ещё один.

Между тем Рустам рисовал всё лучше. Пятна на холстах делались ритмичнее, сочленения форм – богаче, борьба с живописью – веселее. В его картинах случались блаженные прободения, как в изношенном одеяле. Он проделывал изысканные дыры в цветовом мареве, и из них смотрели на меня чьи-то носки или ресницы. Он научился открывать в маленьком фрагменте Матисса целый пейзаж, а внутри него – микроскопический мирок Миро. Его выбор учителей был правильным. Но я тоже не мог пожаловаться на мою атлетку с её опытным ртом и руками.

В Хальфине мальчик-с-пальчик спорил с выпускником ВХУТЕМАСа, и из этого спора родилась хорошая идея – пулота.

В одно прекрасное утро Рустам заметил, что рука, сжимаясь, создаёт элементарный пластический объект – пулоту. Пулота – это одновременно и пустота, и полнота, в зависимости от точки зрения. Пулота – пространство внутри полусжатого кулака. Дети могут смотреть на мир через такую дырку. Заполненная глиной или пластилином, пулота предстаёт как простейшая скульптура. Оставаясь пустой, без наполнителя, она может быть восхитительным оптическим прибором, средством фрагментирования поля зрения. Абрис пулоты служит воображаемой рамкой в построении картины – и одновременно живописным образом, персонажем.

Для художника, занятого деланием картины, существуют две реальности. Первая – реальность его собственного тела, руки, глаза, включённых в работу. Фрагменты этой телесной реальности обязательно попадают в картину. С помощью пулоты Хальфин научился оперировать телесно-оптическим элементом по-своему, незаурядно. Вторая же реальность – древние и новейшие художественные формы, структуры и геометрии – необходимый исторический материал для создания живой картины. И опять-таки – пулота позволила Хальфину населить рисунки и холсты образами и смыслами. Браво!

Пулота была мостиком от таланта к гению. Ведь если бы Рустам действительно стал воспринимать мир через дырку в кулаке, то он отключился бы от всей дряни, суеты и маеты культуры. Он бы уже не был студентом великих модернистов, а гениальным Рустамом-мальчуганом! К сожалению, насколько мне известно, Хальфин не посмел или не сумел продолжить свои исследования в области пулоты. Не сделал он и философских выводов из своего открытия. После романтиков мы знаем, что значит смотреть на мир через подзорную трубу. После Брейгеля мы знаем, что значит смотреть на мир с верхушки Вавилонской башни. Но что это – смотреть через дыру в кулаке? Какая форма жизни здесь возникает? Я уверен, что пулота – это детский, смешливый, скрытнический, а также любовный способ рассматривания. Пулота означает отказ от обыденного двуглазого взгляда – этого циклопа нормальности. Пулота – это игра и бегство, игра в бегство, бегство в игру – прочь из современного тошнотворного паноптикона!

Однако вместо бегства Рустам предпочёл сотрудничество с кураторами, критиками, зрителями, музеями, галереями – одним словом, адаптацию. Это – плохо. Но теперь с этим уже ничего не поделаешь. Потому что вскоре Рустам заболел – физически, телесно. Умерла Лида Блинова – гений. Это подкосило Рустама.

Рустам Хальфин был одним из редких оптических художников нашего времени – по-настоящему зрительно-культурным, глазасто-грамотным художником. Он понимал оптику как форму жизни, как этику. Он знал, что смотреть – это духовное усилие. Он чувствовал необходимость безотлагательной трансформации человеческого взгляда на мир – и считал это своей художнической задачей. Никакой Чуйков, никакой Булатов, никакой Альберт и никакой Кошляков не дошли до такого глубокого понимания видения. Вся эта московская братия – не живописцы, а дизайнерские, салонные пупки, оторванные от Пупа Земли. Вхутемасовская, пластическая культура им и не снилась! Они – тупые, бесчувственные резиновые кончики контрацепционного концептуализма. Одним словом – артистические гондоны.

Ленинградская атлетка, с которой я извивался и обнимался в гостинице на Медео, презирала презервативы. Она поедала сперму или втирала её в шею и лицо.

Художник Рустам Хальфин производил и всякие инсталляции, но мне до них нет дела. Как только Хальфин захотел стать современным выставочным художником, он сразу обессилел. Лучшее в этом живописце – его игнорирование булькающего болота современности, его пулота. Она была настоящим проблеском счастья и гениальности. Она была потайным ходом в детство. Пулота есть перенос внимания с видимого и социального на скрытое и онтологическое.

В последние годы жизни Рустам занимался так называемым «ленивым проектом». Понятие «ленивый» здесь восходит, конечно, к Казимиру Малевичу, к его грандиозному косноязычному трактату «Лень как действительная истина человечества».

Малевич выдвинул идею умного неделания, деактивированного творчества, поэтической цезуры и остановки производственничества. Он смотрел в корень! Осуществление этой идеи Малевича – задача грядущего поколения. Рустам в «ленивом проекте» связал лень Малевича с концептом азиатской созерцательности, со взглядом на мир с кошмы, с пола юрты, из лежачего положения отдыхающего кочевника.

Это было бы просто великолепно, если бы не припахивало у Хальфина именно «проектом» – очередным мероприятием в стенах художественных институций, для музейной публики. Увы! Лучше бы он просто ушёл с какой-нибудь атлеткой в цветущую степь и лежал там с ней без всякой документации! Лучше бы он нежничал с её сосками и мочками! Лучше бы созерцал её анус через пулоту! Лучше бы он практиковал лень без участия галерей!

Мы с Лучанским валялись на кошме в Малой Станице – по ту сторону всяких «проектов» и институций! Просто валялись на траве в палисаднике! Просто с ведром пива и горстью черешен! И я это всем нынешним перфор– мансистам и акционистам, всем активистам советую! Лучше не старайтесь, лучше не давайте интервью, лучше не ссыте кипятком, а поваляйтесь с какой-нибудь атлеткой на травке!

Эстетизация, музей, стерильный мирок искусства – талантливый Хальфин не уберёг своё творчество от этой заразы. А Лида Блинова и Альберт Фаустов – уберегли, потому что они были гениями. Эстетизация – противоположность артистизма, смертельный враг жизни и искусства. Нравоучительная эстетизация проникла, просочилась в халь– финские инсталляции и видео, перформансы и «проекты».

Принадлежность к территории современного искусства разлагает и выхолащивает! Вещать о номадах и ихнем созерцании на полу – это академизм и скука. Нужно самому детерриторизироваться и скрыться от гладкой коммуникации. Нужно спрятаться поскорее в кустах терновника или мушмулы. Ницше и Делёз однажды это сделали, так почему боятся художники?

Потому что они не мыслят, как Делёз, а только болтают.

Но живопись Рустама Хальфина была хороша – это живая живопись.

И пулота – великолепное открытие.