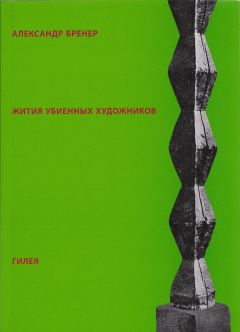

Читать книгу "Жития убиенных художников"

Автор книги: Александр Бренер

Жанр: Изобразительное искусство и фотография, Искусство

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Олжас Сулейменов и Неточка Незванова

В Алма-Ате жил знаменитый поэт Олжас Сулейменов.

Он понимал искусство примерно так же, как Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Олег Кулик или Анатолий Осмоловский. Этих разных деятелей объединяет желание расположиться в искусстве со славой и почётом – поудобней устроиться на плечах Маяковского, или оседлать собаку Павлова, или залезть под мышку Пастернака, или под кепку Ленина. Такие художники могут быть неплохими или совсем никудышными, но они, по известному определению Хлебникова, – приобретатели, а не изобретатели. Они – не сопротивленцы и не переселенцы, а приспособленцы и управленцы в искусстве. Они – не первопроходцы-пионеры, а коалиционеры, аукционеры и фракционеры. Они – не визионеры, а функционеры и концессионеры.

Я иногда встречал Олжаса Сулейменова на улице.

Он выглядел как памятник, сделанный Вучетичем или Церетели.

С другой стороны, в Алма-Ате жила Неточка Незванова.

Она была городской достопримечательностью.

Однако Неточка не была блядью, как думали некоторые. Просто она любила показывать в парке свои трусики.

Не знаю, была ли она сумасшедшей, как считали разные люди.

Я так не думаю.

Она каталась по городу на дребезжащем велосипеде и демонстрировала свои ноги.

Ноги эти были богоподобны. Лицо её я плохо помню.

Не знаю, звали ли её действительно Неточкой.

Возможно, её так прозвали потому, что когда ей что-нибудь не нравилось, она громко кричала: «Нет! Нет! Нет!»

Например, однажды какой-то мужлан крикнул ей грубо: «Блядь!», на что она ответила: «Нет! Нет! Нет! Нет!»

Мы, дети, путали и забывали её имя, и часто звали просто Деточкой.

А фамилия её была Незванова, ибо она действительно была нежданной-негаданной и нигде не званной.

Неточка не носила лифчик, и у неё под платьем сильно выпирали соски.

Она имела несколько растрёпанный вид, и платье её было расстёгнуто.

Человечество её презирало и считало чокнутой.

Дети относились к ней двояко: обожали и пугались.

В самой Неточке тоже было много детского.

Она ловила в траве кузнечиков и сажала их в спичечные коробки, которые потом предлагала прохожим.

Взамен она хотела получить какой-нибудь подарок.

Или просто улыбку.

Обычно прохожие отворачивались.

Тогда она кричала: «Нет! Нет! Нет! Нет!»

Она сидела в траве, а её юбка задиралась.

Можно было смотреть на трусики, которые залезали ей прямо в вульву, разделяя её надвое.

Трусики были желтоватые, если я не ошибаюсь.

Вульва была чёрно-волосатая.

Иногда Неточка слезала с велосипеда, задирала юбку, снимала трусики и садилась под дерево прямо посреди улицы – пописать.

А потом снова надевала лимонные трусики.

Но её волосатая чёрная пизда на минуту выглядывала и улыбалась нам всем – детям, прохожим, деревьям, солнцу.

Она не была ни профессиональной художницей, ни моделью в художественном училище, а просто любила себя показывать.

А я любил смотреть.

Неточка повлияла на меня гораздо больше, чем все сюрреалисты, дада, Вито Аккончи, Крис Бёрден, Чарли Чаплин, Марсель Марсо и Антонен Арто вместе взятые.

Я считаю, что она была красивее, чем Лиля Брик или Мэрилин Монро.

Красивее, чем Бэтти Пейдж.

Красивее всех известных красавиц и муз.

Неточка Незванова была и осталась моей покровительницей, богиней и музой.

Я обязан Неточке своим словарём, своим духом.

От Неточки я воспринял дух неповиновения, неуправляемости.

Конечно, Франсуа Вийон и Осип Мандельштам важны для меня, но Неточка Незванова – важнее.

У неё была не только волосатая пизда, но и зелёные от травы коленки.

Но зелёными эти коленки были не потому, что Неточка стояла на коленях перед каким-нибудь бронзовым памятником в парке Горького или перед храмом. Перед памятниками и храмами на коленях стоят лейдерманы и кулики, лимоновы и цветковы, комиссионеры и функционеры. Они и сами хотят превратиться в памятники, уже превратились – в маленькие-маленькие памятники-маятники.

Неточка же имела зелёные коленки потому, что она была живая и любила кувыркаться в траве.

Георгий Гурьянов и Тимур Новиков

Однажды в алма-атинском кафе «Акку» фарцовщик по кличке Киргиз познакомил меня с ленинградским юношей по кличке Густав.

Густав выглядел как северный Аполлон.

Полное его имя было Георгий «Густав» Гурьянов.

Он приехал в Казахстан за чуйской анашой и похождениями.

На самом деле, когда я внимательно пригляделся к Густаву, то понял, что он никакой не Аполлон, а дерево.

Всё лучшее в нём напоминало красивое, молчаливое, чуть шелестящее дерево.

Растения, деревья – они гораздо более совершенные создания, чем люди. Так говорит Агамбен.

Мы посидели в «Акку», затем побродили по центру города. А потом пожали Киргизу руку и сели на поезд, отправлявшийся в Джамбул. Мы с Густавом, кажется, понравились друг другу, и нам не хотелось расставаться.

Утром, оказавшись в пыльном, глинобитном Джамбуле, мы съели по тарелке горячей дунганской лапши.

А потом мы купили свёрток чуйской анаши у человека, адрес которого дал нам Киргиз.

Этот человек – торговец коноплёй – был как две капли воды похож на моего любимого режиссёра Шарунаса Бартаса.

Густав свернул огромный косяк. Мы выкурили его в пустынном парке, где росли одни тополя. Они располагались там ровными, прямыми рядами.

Вскоре мне стало так дурно, что я подумал: смерть пришла.

Но всё-таки я не умер, а просто выблевал всю лапшу и заснул на скамейке.

Густав переносил анашу лучше меня.

Кто-то меня разбудил – довольно бесцеремонно.

Это был не Густав, а уголовный следователь в штатском. Рядом с ним стоял милиционер в форме.

Они приняли меня за какого-то местного вора в розыске. Однако я показал им паспорт, и они тут же отстали.

Густава рядом не было, сумки с анашой – тоже.

Я обнаружил его в той же столовой, где мы утром ели лагман. Он полюбил это вкусное блюдо.

Вечером в местном баре мы познакомились со смуглой девушкой по имени Сауле.

Она, несмотря на всю красоту Густава, обращалась почему-то только ко мне.

Мы поселились в её доме. Там, во дворике, росло старое дерево – грецкий орех. Густав сидел под ним и курил траву.

Сауле готовила нам манты и бешбармак. Её отец куда-то уехал, и весь дом оказался в нашем распоряжении.

Сауле курила с Густавом анашу, а потом целовалась со мной. Она во что бы то ни стало хотела задержать нас в Джамбуле, потому что ей было весело с нами. Кроме того, она надеялась навсегда оставить меня у себя. Но я хотел в Нью-Йорк, в Лос-Анджелес.

Помню, Густав читал биографию Тулуз-Лотрека, написанную Перрюшо. Анаша на него действовала, как цветные лампочки, повешенные на дерево. Он мигал, хлопал ресницами.

В одно прекрасное утро Сауле предложила нам поехать на озеро Иссык-Куль – в Киргизию. Мы согласились без колебаний.

Она сама вела машину – «Жигули» – до самого Иссык– Куля.

Озеро предстало перед нами пустынное, а позади него были горы. Очень даже красиво!

Я хорошо знал эти места, потому что бывал здесь с родителями в детстве. И позже тоже – с Ларисой, с Таней, с Людмилой.

На хуторе возле Чолпон-Аты мы отыскали дом, где жили русские старики, пускавшие курортников. Я этих стариков знал по прошлым приездам.

Время было осеннее, сезон кончился.

Старик дал нам свежие яйца, парное молоко в банке.

Мы приготовили яичницу. Густав и Сауле покурили.

Потом мы легли вместе в одну большую кровать, чтобы было теплей.

Ночью Сауле проснулась и потребовала нежности.

Я делал ей самые нежные вещи, на которые был способен, – пальцами, ртом, хуем.

Это был один из моих ранних рекордов нежности.

А Густав спал.

Утром мы отправились купаться. Вода была ледяной.

Через неделю мы с Густавом вернулись в Алма-Ату, а Сауле – в Джамбул. Больше я её не встречал.

Сауле, ты была похожа на гонконгскую блядь из порнотриллера, на ветку цветущей вишни.

Теперь мы жили у меня дома. Густав сказал, что никто его так вкусно не кормил, как моя мама.

Целыми днями мы шлялись по городу и говорили об искусстве. Густав сказал, что его лучшим другом в Ленинграде является Тимур Новиков, самый крутой из питерских художников.

В Алма-Ате он полюбил парк Горького. Мы до одури играли в настольный теннис и посещали бильярдную. Я Густаву проигрывал. Курить анашу я тоже так и не научился.

Густав разговаривал мало, зато слова его мне очень нравились. Он произносил: Кошелохов, Литейный, Котельников… Это звучало не хуже колокольчиков Анненского.

Однажды мы с Густавом зашли в букинистический магазин на улице Сейфуллина. И каково же было моё потрясение, когда я увидел там книжечку Мандельштама «Шум времени» – первоиздание 1923 года.

Я решил украсть это сокровище.

Когда продавщица отвернулась, я просунул руку в витрину и извлёк книгу, спрятал её за пояс, прикрыл свитером. И мы с Густавом двинулись к выходу.

Но тут – ужас! – меня схватил за лапу другой продавец, который, оказывается, наблюдал кражу с начала до конца.

Что было делать? Я вытащил книжечку, отдал ему.

И – каким-то чудом высвободился из тисков, вырвался!

Выскочив из магазина, я потерял Густава из виду – помчался куда глаза глядят.

Я бежал, а продавец – за мной. К тому же он орал: «Вор! Вор!»

Я уж думал, что мне конец, но вдруг вспомнил, что рядом есть знакомый двор, где жила моя подруга Таня Камалова.

Влетев в подъезд, я устремился на последний этаж. Люк на чердак был приоткрыт.

Я втиснулся в колючую чердачную тьму, спрятался.

Но вскоре услышал: продавец лезет и сюда.

Тогда, в последнем отчаянном броске, я выбрался через слуховое окно на крышу.

Шёл дождь.

Жестяная поверхность крыши прогибалась и скользила.

Я бежал прочь от проклятого слухового окна, в которое лез букинист.

Мы с ним прыгали с одной крыши на другую.

Я поскользнулся, упал.

Продавец, матерясь, склонился надо мной.

Он наносил удар за ударом – башмачищами, кулачищами.

Я остался без Мандельштама и без Густава: никакой поддержки!

Букинист измолотил меня до крови, но в милицию не отвёл. Честь ему и хвала за это!

Дома меня поджидал Гурьянов. Он даже не спросил, чем всё кончилось. Ел бутерброды с сыром.

Через несколько дней мы улетели с ним в Ленинград.

Прямо из Пулково отправились в «Сайгон», знаменитое кафе.

Там, стоя вокруг столиков, мохнатые и бородатые люди пили кофе и ели коржики.

Гурьянов с ходу представил меня Бобу Кошелохову.

Кошелохов играл в миниатюрные шахматы с Олегом Котельниковым.

Густав сказал, что оба они – крутые, очень крутые художники.

Я переночевал в семье Гурьяновых, где на завтрак ели бруснику с сахаром. Густав, впрочем, не хотел, чтобы я там оставался.

Он всё больше молчал, как таинственное, уходящее в туман дерево.

Искали для меня временное пристанище в мастерских художников.

Побывали у Сергея Бугаева-Африки.

Африка всегда был умелым фарцовщиком.

У него на кровати лежали картины разных художников.

Больше всего мне понравился Котельников – панковская живопись.

Вскоре я поселился в мастерской Тимура Новикова.

Тимур, когда я его встретил, выглядел как подзаборный недосягаемый кот: с выгнутой спиной, увёртливый, нежничающий с решёткой Летнего сада.

На лице, как у Обри Бердслея и Оскара Уайльда одновременно, играла улыбка рассеянная, невозмутимая.

Наряжен он был в коротковатые лоснящиеся штаны и нейлоновую куртку, вызвавшую во мне припадок зависти (такая она была элегантная).

Красивая одежда бродяги гармонировала с его немытыми индейскими волосами и маслянистыми глазами парвеню.

Как сказал Адольф Лоос: вся мировая мода пошла от бродяг.

Среди всех известных ленинградских и московских художников, встреченных мною в трещинах СССР, только двое обладали тенью истинного артистизма – Новиков и Пепперштейн (артистизм – штука редкая и капризная).

Все остальные были молодцами с острыми или тупыми концами, умниками, занудами, проходимцами, халтурщиками, работягами средней руки, прилежными пачкунами, бюрократами, бойкими ребятами, кавээнщиками, рукомойниками или падлами.

Артистизм – вещь редчайшая.

Тимур слишком суетился, и всё-таки он был артистичен.

Артистизм – утверждение поэтического статуса человека на Земле посредством ежедневного бесшабашного жеста.

Олег Котельников был добродушным панком.

У Курёхина блеск омрачался глянцевой журналистской иронией.

Африка-Бугаев проворно торговал и шевелил по ветру ушками.

Анатолий Осмоловский тосковал, как барсук, по успеху и авторитетности.

Лейдерман навсегда остался школьным занудой и пошляком.

Пригов выглядел как директор Тенишевского училища для недоумков-концептуалистов.

Вадим Захаров стал бюрократом, прилизанным ничтожеством.

Юрий Альберт не вылез из заурядности.

Борис Михайлов в душе смердел.

Кулик являлся кулаком по характеру и середняком по продукции.

Макаревич – просто мелкий гробовщик.

Мавроматти – мировая мелкая буржуазия с артистическим свиным хвостиком.

Тер-Оганьян оказался тошнотворно легковесен.

Кто там ещё?

Андрея Монастырского я не знал.

Тимур был говорлив, как сирена. Запястья его странных – одновременно женственных и грубых – рук торчали из роскошной иноземной рубашки, довольно грязной. Когти на лапах были длинны, но не запущены, с аппетитными чёрными каёмками, как у Мирослава Тихого. Он пребывал в постоянном кошачьем танце. Казалось, он задумал побег из собственной кокетливой шкуры. Но, увы, он никогда этот побег не осуществил.

Тимур не напоминал, как Густав, красивое дерево, а скорее изощрённейшую кубистическую гитару или прерафаэлитскую арфу.

Он играл в себя так же естественно, как Уорхол – в себя. И у него была необходимая художественная культура, чтобы не сорваться в тошное, умничающее, учительское блеянье, как все эти концептуалисты, активисты, хористы – от Пригова до Павленского. И всё-таки Тимур сорвался.

Никто на свете не знал, где в этот момент прячется искусство. Только дураки думали, что оно лежит наготове в кёльнской галерее или нью-йоркском лофте.

Ленинград прятался в руинах, гнил, как Александрия.

Тимур, как когда-то Вагинов, чувствовал: ему вручены цветущий финский берег и римский воздух северной страны. Промозглый Питер лёгким и цветным ему в ту пору показался.

Но это была ошибка, заблуждение. Несколько лет Тимур делал в искусстве детские, счастливые вещи – а потом охуел.

Уорхол послал Новикову в подарок подписанную консервную банку.

Раушенберг приехал и интересовался, почему этот город не ремонтируется.

Тимур веселел от открывающихся возможностей.

У него было чувство горизонта.

Но он заврался, заигрался. Какая халтура – эта его Новая Академия, неоклассицизм.

Тимур Новиков стал Дэвидом Боуи богемного Ленинграда. Дэвид Боуи начал как арлекин, а закончил генералом в лампасах.

Не существовало ничего более чуждого друг другу, чем этот позднесоветский, богемный, люмпенский художественный Ленинград, с одной стороны, и интеллигентски-концептуа– листская Москва, с другой.

Благодаря таким известным и разнородным фигурам, как Арефьев, Роальд Мандельштам, Бродский, Соснора, Михнов, Кушнер, Кошелохов, Курёхин, Новиков, благодаря забытым сейчас маргиналам, благодаря белым ночам и кочегаркам, а также ослабленному милицейскому надзору и общей разлагающейся атмосфере, Ленинград стал странноприимным домом для всякого рода литературных бомжей, романтических беженцев, доморощенных экспрессионистов, рокеров, коммунальных экспериментаторов, анархических провинциалов, театральных декадентов, художников жизни, примитивистов и ташистов, разного рода анахронистических авантюристов и всяческой новой мутной волны. Все эти ребята не столько делали карьеру, сколько существовали сегодняшним днём, блаженствовали, ели воблу, базарили, варили макароны, опьянялись последней увиденной картинкой, Хармсом, шнапсом, электрической гитарой, граффити, Дэвидом Бирном, желанием быть в банде, сделать что-то ухарское – одним словом, не хотели скучать. Это было маленькое, но булькающее и вздымающееся культурное болото, рвота кашалота, румбалотта, разноголосая икота – лучшее, что случилось в те времена на Руси. Мимолётное подполье, эфемерный союз молодёжи, попытка праздника, эйфория нищего кутежа, пачкотня холстов, балаганный бубнёж, гром весёлой отрыжки, лепет. Это был плевок в сторону субординации, шиш в харю почтения, антисанитария, саботаж порядка, детская болезнь прогула, отсутствие дисциплинки и лживых программ, мельтешение возможностей, которые вскоре оказались подавлены московским начальственным воплем: «Эй! Возможна только международная карьера! Остальное – бред! Поняли?» И пиздец Тимуру-котёнку.

Он, конечно, держался, но недолго. Сволочные окрики культурной власти внесли в питерскую инфантильную игру страшный конфуз и панику. Новиков смутился, начал фальшивить. Трансформировался в священнодействующего упыря, в распутинобородого демагога, во владыку, в митрополита, в стучащего сапогами жреца, в поганейшего мистагога. Так и возник пустой и мракобесный мыльный пузырь – Новая Академия.

В Москве же к карьерному броску готовились давно. Социально и психологически московские «неофициальные» художники являли собой нечто совершенно отличное от ленинградской шушеры: не невские отбросы, а башковитые барбосы, не богемная плесень, а советский культурный класс, не босяки, а профессионалы, не панки, а доктринёры. Москвичи были солидными дядями, членами Союза художников, работали книжными графиками, служили семейными сисями и хитрыми лисами. Собирались по-деловому, по-приятельски, утробно, сектантски, с подковырками, по-домашнему, ели маковый рулет, свежие бублики, пили чай с мармеладом и приправками, методично обсуждали работы, вырабатывали стратегии и иерархии, творили терминологию, ворковали и наставляли, паясничали, внушали трепет и послушание. Старались быть в курсе достижений Запада. А потом умный, тёртый, хваткий, мерзкий Борис Гройс вытащил шутовское знамя московского романтического концептуализма… Бля!.. Смирно!.. Стройсь!.. Труби, бля, труба!.. И уже выравнивались по рангу, и кумекали, и отправляли делегатов во Францию, и историзировали себя, и стремились в славное будущее: Кабаков, Монастырский, «Медицинская герменевтика»… Были среди них и хозяйственники, и начётчики, и архивисты, и теоретики, и балагурщики, и карикатуристы, и иконописцы, и учредители, и просто любители. Серые, в общем-то, люди… Хотели встроиться в ряды мирового современного искусства, и шествовать, как на ВДНХ… Ну и, с грехом пополам, встроились, обустроились.

Тимур Новиков вроде бы был в стороне, на Неве, но Москва на него давила. Он ерепенился. Он оборонялся, пинался, лягался, но сам же на ногах не устоял: принялся играть в те же похабные игры – в полководца, в управленца, в полемиста, в органиста, в раздачу орденов и золотых подков, в разжалование неугодных, в зануднейшую рефлексию, в сколачивание пустопорожних партий, в поддавки оппозиций, в бредятину канонов, в кутату-мутату традиций и преемственностей – в современного российского художника, одним словом.

Лучше бы он этого не делал. Лучше бы остался налётом чего-то другого – дикого, странного. Как лишайник на скалах Петрополя.

И всё-таки он был легче, смешнее, веселее других.

Я скажу про Тимура так: мне, незнайке и аутисту, пришлось в 1990-е годы выучивать новые русские слова, вдруг всплывшие в нашем языке: виктор мизиано (лжец и пиз– дюк), олег кулик (дерьмо собачье), анатолий осмоловский (Председатель Ревбазара), дмитрий гутов (прогрессивный пурген), дмитрий пригов (кликуша-чинуша), лев рубинштейн (картотечный комар), юрий лейдерман (тошный мудак), андрей монастырский (тутанхамончик), иосиф бакштейн (баба-пердун), вадим фишкин (фишка), андрей хлобыстин (чмо), богдан мамонов (фетюк), марат гельман (дрянь и срань), владимир сорокин (ко-ко-ко ро-ко-ко), гор чахал (ни хуя не начихал), олег мавроматти (громокипящее фуфло), авдей тер-оганьян (обкаканная ромашка), Эдуард лимонов (дон-кихот с государственным флагом на танке), ну и так далее, тому подобное. И среди всего этого художественного хозяйства только словосочетание «тимур новиков» звучит для меня – ну, как журчание чистого ручейка, как фонтанчик питьевой, как брызги (то ли слюней, то ли морской влаги). Одним словом, он добился своего: когда я о нём думаю, то вижу не позднего мракобеса Новикова, а юного весёлого Тимура: пляшущий юнга на крошечном кораблике где-то там на горизонте – между бесконечностью моря и бескрайностью неба.

Игорь, Хася и Ева

В конце 1980-х я жил в Ленинграде.

И были у меня жена и сын.

При этом я совершенно не знал – кто я такой? И что тут делаю?

Проживали мы на Петроградской – в коммунальной квартире с одной бабушкой-блокадницей. Гулял я по Невскому, по Литейному, по Мойке…

Загорал возле Петропавловки…

Ел в кафе мороженое – очень вкусное, в форме шариков. Брал книжки в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина. Читал Бергсона, Кьеркегора, книгу Белого о Гоголе, «Борозды и межи» Вячеслава Иванова.

Лежал днями на диване, листал альбом Малевича.

Я и сейчас, по правде говоря, ничего не знаю. Знаю только, что у меня всё – ошибка. А ведь мне уже столько лет.

Никогда я не был ни художником, ни писателем. И не буду.

От этого мне приятно, легко. А бывает, что и нелегко.

Но мне весело думать, что я – хулиган!

В те ленинградские времена я дружил с Игорем и Хасей.

Им обоим было лет тридцать-сорок-пятьдесят.

Они тоже не были художниками.

Художниками были Пригов, Бойс, Шварцман, Туомбли, Нестеров, Михнов, Соснора, Кабаков, Глазунов, Рихтер, Рерих, Васнецов, Верещагин, Сокуров, Польке… А Игорь и Хася делали из пластилина серёжки и продавали на барахолке.

Это был специальный пластилин. Его можно было положить в газовую плиту – в духовку – и он затвердевал как пластмасса.

Кроме серёжек они делали из этого пластилина ожерелья, кольца и маленькие чёрные палочки.

Я считал, что эти палочки великолепны – настоящее искусство.

Наверное, я был большой болван.

Эти чёрные палочки были похожи на какашки каких-то мелких животных. Игорь и Хася лепили их, а потом выбрасывали в Неву или просто кидали на асфальт, оставляли на подоконниках, швыряли в клумбу…

Они называли это – макакароны для вороны!

Игорь и Хася действовали на меня наркотически.

Они жили в большом казённом здании на Мойке. Игорь топил это здание углём. Как кочегару, ему полагалась маленькая каморка между этажами. В этом закутке даже окна не было. Там стояли какие-то нары. И всё было занавешено чёрной материей. А с потолка свисала лампочка на плетёном шнуре.

Впрочем, Хася и Игорь предпочитали свечи. Вся комнатушка была густо закапана воском.

Я приходил туда чуть ли не каждый день. Иногда и ночью.

Они никогда не спали и всегда производили впечатление, будто только что перестали заниматься сексом.

Хася выглядела как полураздетые девушки на работах Эгона Шиле. Она была меланхоличная, ленивая. И при этом – недоверчивая, зоркая, бдительная.

Девушки Шиле – они словно после коитуса. Они – великолепны.

А у Климта жёны – перед коитусом, в ожидании его. А его Даная – в разгаре, в священном оргазме!

Мы сидели в каморке при свечах и разговаривали о Павле Флоренском, о «Петербурге» Белого, об Андрее Платонове и Василии Розанове. В то время Игорь читал «Опавшие листья», «Иконостас», «Столп и утверждение истины».

Игорь считал, что современное искусство (в том числе и новые художники в Ленинграде) – базар, шумиха, подмена творчества видимостью его. Он говорил, что настоящее искусство – скрыто, потаённо, прячется и молчит. А если говорит, то – косноязычно, бормочет.

Бродский – слабый поэт, потому что не бормочет.

И Кушнер слабый, и Соснора.

Драгомощенко, говорил Игорь, это не поэзия, а пыль, которая сбивается в разноцветные комья.

А Тимур Новиков? После белых-то картин Малевича? После Рублёва?

Так говорил Игорь-Заратустра.

Он не употреблял слово «спектакль», говоря о новых художниках, потому что не читал Дебора, но думал в параллельном направлении. Правда, его идеи были окрашены в литургические, сакральные тона, что, разумеется, делало их чем-то совершенно иным.

Я думал, что Игорь – гений.

Хася готовила нам чефир, а потом сидела молча, задумчиво – в полураспахнутом чёрном халате с цветным драконом на спине. Под халатом ничего не было, кроме её пахучего тела, бледных ног с пыльными ступнями.

С чаем мы ели сушки и творожные сырки. Ещё они любили шоколад, а мяса не ели.

Из своей каморки Хася и Игорь почти не выходили, только изредка – обычно ночью.

Мы гуляли вдоль каналов и беседовали. Они знали город не хуже, чем свою каморку. И повсюду оставляли эти чёрные палочки – на тротуарах, в гранитных щелях, в коре деревьев.

Хася говорила, что палочки – не для людей. Они – для муравьёв, мух и червяков, которые могут ими играть. А если палочки попадут в руки людей или детей, то пусть так и будет.

Кроме прогулок и чтения Игорь и Хася по ночам делали ожерелья, серёжки, пекли их в духовке и продавали на уличных базарчиках.

И вдруг Игорь и Хася разбогатели!

На деньги, заработанные от продажи серёжек, они купили себе дом в Зеленогорске.

Это был старый деревянный запущенный дом, довольно ветхий, но вполне пригодный для жилья.

Я стал приезжать к ним туда.

Они почти не выходили из дома, топили его, ухаживали за садом, что-то ремонтировали. В Ленинград они редко приезжали.

И уже не лепили свои палочки.

Они сказали мне, что искусство мертво. Окончательно и бесповоротно.

Я считал, что это верная, даже гениальная мысль.

А потом Игорь решил уйти в монастырь.

И Хася осталась одна в большом, неопрятном, призрачном доме.

Примерно тогда же соседка-бабушка сказала, что по Петроградской разгуливает и показывает прохожим язык голая сумасшедшая.

А было это зимой.

Сумасшедшая якобы прячется в подъездах и дворах, но время от времени выскакивает на улицу и демонстрирует себя мальчишкам и взрослым мужчинам.

И она всегда, даже в самый лютый мороз, совершенно голая, простоволосая.

Соседка рассказывала эту историю, негодуя: какое безобразие!

А мне ужасно захотелось взглянуть на эту голую незнакомку.

Мысленно я называл её Евой.

Вскоре выяснилось, что именно так её окрестили и все остальные обитатели Петроградской стороны.

Слух о Еве распространился по всему Ленинграду.

В конце концов я услышал об этой девушке и от художника Михнова-Войтенко, с которым познакомился и чью мастерскую несколько раз посетил. Михнов говорил, что Ева – актриса, выгнанная из театра, а вовсе не сумасшедшая.

Показывает она себя не потому, что спятила, а потому что это – искусство!

Говорил о Еве и художник Геннадий Зубков, проживавший на Петроградской. Он якобы сам её видел, и она очень красивая.

Зубков был художником из группы Стерлигова.

И вот в один прекрасный день я пошёл в чебуречную на Большом проспекте. Была там хорошая чебуречная.

Шёл мелкий снежок, уже смеркалось.

Я выстоял длиннющую очередь и купил две порции чебуреков – для себя и жены – и положил чебуреки в прозрачный целлофановый мешок.

С этим мешочком в руке я возвращался домой, зевая по сторонам и предвкушая ужин.

Но чебуреки оказались такими горячими, свежими, что прожгли целлофан – и вывалились на мёрзлый грязный асфальт.

Вот так хуйня, еби твою мать!

Я был страшно раздосадован – на себя, на целлофан, на весь мир!

Плюнул на чебуреки и пошёл дальше.

Да всё никак не мог успокоиться.

И вдруг слышу: в одном из переулков кто-то вскрикнул – громко, протяжно.

Я остановился. Там была большая парадная дверь. Она медленно приоткрылась.

Из тёмной щели появилась белая рука. Голая. Рука обнимала эту дверь, ласкала её, нежила.

Я, взволнованный, встал, как вкопанный.

Да, это была она. Ева!

Придерживая белой ногой дверь, она стояла и смотрела на меня из тёмного дверного проёма. Она была совершенно, божественно голой, со светлыми вьющимися волосами, стоявшими на голове шапкой. Рукой она приоткрыла свою вульву. Вторая рука придерживала одну из грудей – они у неё были низкие, страстные, с крупными чёрными сосками. А язык свой она высунула изо рта и сучила им взад-вперёд, как змея или ящерица. Из-за этого лицо её приняло странное, одновременно улыбающееся и зловещее выражение, и нельзя было сказать наверняка – приглашает ли она меня или хочет напугать.

Это видение длилось всего минуту – и дверь захлопнулась.

Ева эта произвела на меня не меньшее впечатление, чем «Олимпия» Мане, чью репродукцию я увидел впервые маленьким мальчиком. А теперь я уже был большой мальчик.

Да, Михнов оказался прав: это было искусство.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!