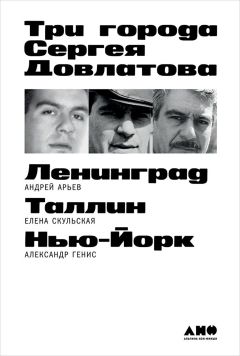

Читать книгу "Три города Сергея Довлатова"

Автор книги: Александр Генис

Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Приведу, кстати, одно из западных сравнений Довлатова с Достоевским, по-моему подозрительное в рассуждении авторства, хотя внутренне – основательное: «Характеры у Довлатова горят так же ярко, как у Достоевского, но в гораздо более легкомысленном аду» (Адам Гуссов об американском издании «Компромисса»).

Об увлечении Довлатова американской прозой, Шервудом Андерсоном, Хемингуэем, Фолкнером, Сэлинджером можно говорить долго. Оно очевидно – особенно для тех, кто читал его прозу в 60–70-е годы, когда он жил и по мелочам публиковался в Ленинграде, Таллине и снова в Ленинграде. Вершиной успеха была публикация в «Юности» рассказа – с фотографией автора. На экземпляре журнала Сережа сделал мне в связи с этим торжеством соответствующую дарственную надпись: «Портрет хорош, годится для кино. Но текст – беспрецедентное говно!»

Все эти публикации, равно как рукописные и машинописные копии довлатовских произведений той поры, бродившие по рукам и оставшиеся на родине, сейчас к печати непригодны. Публиковать что бы то ни было из этих не переработанных позже текстов их автор категорически запретил. Упомянул об этом запрете даже в завещании.

Ясно, что не сам по себе «американизм» ранних вещей смущал Довлатова в зрелые годы. Смущало то, что он – вопреки всякой логике – способствовал превращению автора в среднестатистического литературного профессионала. Но общий дух той же самой литературы и уводил от этого превращения. И я вынес в заголовок очерка о Сереже (едва ли не из ностальгических побуждений) название одной из наших некогда любимых американских книг – «История рассказчика» Шервуда Андерсона. Думаю, что в подтексте довлатовского утверждения себя на позициях рассказчика лежит и отсылка к этой освященной для него преданием вещи.

Следы американских веяний сохранились и в поздних произведениях Довлатова, например в «Филиале». Эта последняя из написанных им повестей завершается пассажем столь же эффектным, сколь и знакомым: «Закурив, я вышел из гостиницы под дождь». Всякий, читавший Хемингуэя, сразу – и не без оснований – вспомнит финал романа «Прощай, оружие!»: «Немного погодя я вышел и спустился по лестнице и пошел к себе в отель под дождем».

Тотальное, но несколько романтическое одиночество как итог лирических упований заставляло пропускать удары не одно только довлатовское сердце.

Будораживший наше воображение Марек Хласко, в двадцать четыре года оказавшийся изгнанником и умерший в тридцать пять в Висбадене, так и не увидев своей Польши, завершает один из рассказов – «Обращенный в Яффе» – точь-в-точь тем же факсимиле: «И я под дождем вернулся в гостиницу».

Таким хемингуэевским аккордом, брутально-лирическим росчерком, услаждавшим юность целого литературного поколения, увенчан и признанный шедевр Довлатова «Представление»: «Опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу».

И все же, как пишет о Довлатове Иосиф Бродский: «Не следует думать, будто он стремился стать американским писателем, что был „подвержен влияниям“, что нашел в Америке себя и свое место. Это было далеко не так, и дело тут совсем в другом. Дело в том, что Сережа принадлежал к поколению, которое восприняло идею индивидуализма и принцип автономности человеческого существования более всерьез, чем это было сделано кем-либо и где-либо. Я говорю об этом со знанием дела, ибо имею честь – великую и грустную честь – к этому поколению принадлежать. Нигде идея эта не была выражена более полно и внятно, чем в литературе американской, начиная с Мелвилла и Уитмена и кончая Фолкнером и Фростом. Кто хочет, может к этому добавить еще и американский кинематограф».

То есть американская литература давала нашему молодому поколению в 60-е годы то, что оно вовсю уже переживало дома.

Даже в тех случаях, когда сюжеты прозаика родились – как в повести «Иностранка» – собственно в США, изображал Довлатов не «американскую жизнь», а житье-бытье наших соотечественников в новых для них условиях диаспоры. В «Иностранке» описан тот случай, когда их кругозор определенно сузился, во всяком случае явил миру свои архетипические черты. Никто из довлатовских героев от самого себя не уехал, изменить себя им невмоготу.

Но нельзя же сказать, что ничего не изменилось вовсе! Должна же в новых условиях какая-то трансформация с людьми происходить?

Все те черты, что довлатовские персонажи приобрели на родине, в эмиграции проявились у них ярче, резче, едва ли не утрированнее. В этом и состоит одно из кардинальных художественных наблюдений «иностранца» Довлатова. В «Иностранке» оно передано как нельзя отчетливо: за границей и лучшие, и худшие свойства человеческой натуры проступают наружу со всей определенностью, проступают сильнее, обостреннее, чем прежде.

Та выставка непроизвольных шаржей, что развернул прозаик в «Иностранке», передает именно это ощущение, обоснованное опытом самоанализа и подтвержденное в повести автопортретом.

В Нью-Йорке оказалось, что эталоном прозы Довлатову служат «Повести Белкина», «Хаджи-Мурат», рассказы Чехова. Понадобилась эмиграция, чтобы убедиться в корректности собственного предчувствия: «…похожим быть хочется только на Чехова».

Эта фраза из довлатовских «Записных книжек» очень существенна. Метод поисков художественной правды у Довлатова специфически чеховский. «Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и вникай». Это уже из «Записной книжки» Чехова – суждение, необходимое для понимания того, что делал Довлатов и как жил.

Интересовало его в первую очередь разнообразие самых простых ситуаций и самых простых людей, проблема воспроизведения гула живых человеческих голосов при единстве авторской интонации. Голосов людей, зачастую говорящих невпопад или бессвязно, но живых, «живых и только – до конца». Поэтому – открытых диалогу. Следовательно – свободных.

Человек, способный к непредвзятому общению, – это свободный человек. Непредвзятость запрограммирована в художественных сюжетах Довлатова, доминирует в выборе и оценке им героев. Характерно в этом отношении его, не оставшееся незамеченным, представление о гении: «Бессмертный вариант простого человека».

Вслед за Чеховым он мог бы сказать: «Черт бы побрал философию великих мира сего! Все великие мудрецы деспотичны, как генералы, и невежливы и неделикатны, как генералы…» сочинял, а именно воплощал недовоплощенное. И все его «смешные истории» рассказаны для людей, знающих, что такое «незримые, невидимые миру слезы».

10

В литературе Довлатов существует так же, как гениальный актер на сцене, – вытягивает любую провальную роль. Сюжеты, мимо которых проходят титаны мысли, превращаются им в перл создания. Я уже писал, что реализм Довлатова – «театрализованный реализм».

Заглянув в Шекспира, скажем: довлатовская безусловная правдивость – махровей всякой лжи. В действующих лицах автор обнаруживает то, чего не замечают за собой их прототипы.

Воссозданная художником действительность намеренно публична даже в камерных сценах. Она излишне узорчата, чтобы быть копией не стремящейся на подмостки тусклой реальности. Жизнь здесь подвластна авторской режиссуре, она глядит вереницей мизансцен.

Довлатов создал театр одного рассказчика. Его проза обретает дополнительное измерение, устный эквивалент. Любой ее фрагмент бессмысленно рассматривать только в контексте, подчиненном общей идее вещи. Настолько увлекательна его речевая аранжировка, его конкретное звучание. Фрагмент вписывается в целое лишь на сепаратных основаниях.

Композиционно довлатовское повествование разделено не на главы, а на абзацы, на микроновеллы. Как в чеховском театре, граница между ними – пауза. Любая из них грозит оказаться роковой – какой бы веселый, напрашивающийся на продолжение эпизод она ни заключала. Да и что ж веселиться? Хотя автор и превратил юмор в своего Вергилия, он знает: райские кущи на горизонте, безусловно, декорация. Его странствия обрываются за кулисами, в весьма неуютном пространстве. В этой области уже не весело, а грустно. Грустно от нашей суматошной, пустой и трогательной жизни.

Обобщая соображения о театральной природе довлатовской прозы и ее месте в развитии русского повествовательного искусства, философ и литературовед Игорь Павлович Смирнов, наш приятель с университетских времен, в статье «Проза актера» написал: «Метатеатральность тоталитарной и позднеавангардистской культуры теряет для Довлатова свой смысл, коль скоро в его прозе повествуется о соревновании не за власть, а за право на отступление от норм, за индивидуальность, которая проявляет себя даже тогда, когда человек хотел бы быть конформным (как, например, в истории Бори из цикла „Наши“). Вместо того чтобы описывать театральность и доминировать над ней, литературный текст сам становится полем напряжения между псевдосценической репрезентацией и презентацией действительности, как то происходит в „Компромиссе“, где с журналистскими статьями, допущенными в официальную прессу, конфронтируют рассказы о том, как эти публикации на самом деле фабриковались. В лучшем из написанного Довлатовым не театр творит мир, как в символизме, и не мир актерствует, как в авангардистско-тоталитарную эпоху, а художественный текст разыгрывает свою собственную драму…»

Так литературный метод сплетается с судьбой.

Как «артист» Довлатов знал – и это было его второй, художественной, натурой – надо лицедействовать. Исполнить до конца завет Пастернака, стать автором, всего себя «стершим для грима». Загадочный парадокс поэта – «Имя этому гриму – душа» – Сергей Довлатов понял бы без толкований. «Грим» – эманация творца.

И вот что я думаю на этот счет:

Если человека спасает от катастрофы лицедейство, то – надо играть.

Так играл пред землей молодою

Одаренный один режиссер,

Что носился, как дух, над водою

И ребро сокрушенное тер.

И, протискавшись в мир из-за дисков

Наобум размещенных светил,

За дрожащую руку артистку

На дебют роковой выводил…

Мне всегда хотелось переадресовать Сереже эти пастернаковские, Мейерхольдам посвященные, строчки. Артистизм был, по-моему, для Довлатова безусловной панацеей от всех бед. Сознанием он обладал катастрофическим, «подпольным» – в том философском смысле, который вкладывал в это понятие Достоевский, устами своего «антигероя» выкрикнувший: «Страдание – да ведь это единственная причина сознания».

Вот, например, его нью-йоркская квартира, письменный стол. С боковой его стороны, прикрепленный к стойке стеллажа, висит на шнурке плотный запечатанный конверт. В любое время дня и ночи он маячит перед Сережиными глазами, едва он поднимает голову от листа бумаги или от пишущей машинки. Надпись на конверте – «Вскрыть после моей смерти» – показалась мне жутковатой аффектацией.

Нечего теперь говорить – на самом деле это была демонстрация стремления к той последней и высшей степени точности и аккуратности, что диктуется уже не культивируемым стилем поведения, но нравственной потребностью писателя, в любую минуту готового уйти в иное измерение.

Также и фраза, мелькнувшая в сочинениях Довлатова, о том, что, покупая новые ботинки, он последние годы всякий раз думал об одном: не в них ли его положат в гроб. Фраза эта оплачена, как и все в прозе Довлатова, жизнью. Жизнью писателя-артиста.

Я не знаю другого человека в нашем литературном поколении, который бы, подобно Довлатову, написал официальное завещание и заверил его у нотариуса, со всеми положенными подписями доверенных лиц, как это сделал Сережа, – в сорок с небольшим лет…

Вспоминаю и другую надпись. 3 сентября 1976 года, вернувшись под вечер из Ленинграда в Пушкинские Горы, я тут же направился в деревню Березино, где Сережа тогда жил и должен был – по моим расчетам – веселиться в приятной компании. В избе я застал лишь его жену, Лену, одиноко бродившую над уже отключившимся мужем. За время моего отсутствия небогатый интерьер низкой горницы заметно украсился. На стене рядом с мутным треснувшим зеркалом выделялся приколотый с размаху всаженным ножом листок с крупной надписью: «35 ЛЕТ В ДЕРЬМЕ И ПОЗОРЕ». Так Сережа откликнулся на собственную круглую дату.

Кажется, на следующий день Лена уехала. Во всяком случае в избу стали проникать люди – в скромной, но твердой надежде на продолжение. Один из них, заезжий художник, реалист-примитивист со сложением десантника, все поглядывал на Сережин манифест. Но, пока водка не кончилась, помалкивал. Не выдержал он, уже откланиваясь: «А этот плакат ты, Серега, убери. Убери, говорю тебе, в натуре!» Когда все разошлись, Сережа подвел итоги: «Все люди как люди, а я…» Договаривать, ввиду полной ясности, смысла не имело.

Практически все довлатовские запечатленные в прозе истории были сначала поведаны друзьям. Рассказчиком Довлатов был изумительным. В отличие от других мастеров устного жанра, он был к тому же еще и чутким слушателем. Потому что рассказывал он не столько в чаянии поразить воображение собеседника, сколько в надежде уловить ответное движение мысли, почувствовать степень важности для другого человека поведанного ему откровения. Подобно мандельштамовским героям, Довлатов «верил толпе». Не знаю, как в Нью-Йорке, но в Ленинграде стихотворение «И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме…» он повторял чаще прочих и единственное читал от начала до конца.

11

«Обидеть Довлатова легко, а понять – трудно». Эту фразу я слышал от Сережи едва ли не со дня нашего знакомства, и ею же он реагировал на мой первый отзыв о его сочинениях.

Году в 60-м, прочитав подсунутые им мне на какой-то общей филфаковской лекции три крохотных шедевра, три его первых прозаических опуса, я, не мешкая, возвратил их ему и, ткнув в один из них пальцем, заявил: «Этот мне не понравился меньше». Как ни странно, но это была похвала. Впрочем, видимо, слишком уж редуцированная. Сережа мне ее припоминал долго, до тех пор пока не обрел уверенность в том, что никто никому ни помочь, ни помешать в творческом деле не в состоянии. Но и самому тут стесняться не приходится. Как заметил однажды Достоевский, писатель – это не корова, пощипывающая травку на лугу, а тигр, который поглощает и траву, и корову. Больше того, на примере Довлатова-рассказчика можно сказать: он любил людей, как рыбак любит рыбу. Любил, когда они становились приготовленным блюдом. Так у Хемингуэя в «Старике и море» герой повторяет пойманной гигантской макрели: «Я люблю тебя, рыба».

Расскажу об одном из путей, на котором Довлатов утвердил собственную оригинальную манеру за счет чужого литературного опыта.

Ни один из читателей не обвинит Довлатова в ненатуральности диалогов его книг или в рассудочном обращении с языком в целом. Между тем тот факт, что у Довлатова нет ни одного предложения, где слова начинались бы с одинаковых букв, свидетельствует о принципиальной и полной сконструированности текста. Конструкция эта максимально свободная, потому что из нее удалены все чужеродные прозе элементы – от поэтических аллитерированных эффектов до непроизвольной фонетической тавтологии застольных и уличных говоров. Петр Вайль и Александр Генис пишут по этому поводу: «Довлатов затруднял себе процесс писания, чтобы не срываться на скоропись, чтобы скрупулезно подбирать только лучшие слова в лучшем порядке». Отработана эта довлатовская модель стилистики в эмиграции, но в основу ее положены соображения, обсуждавшиеся дома. Я рассказал однажды Сергею о французском прозаике Жорже Переке, умудрившемся написать целый роман («Исчезновение» – La disparition, 1969), не употребляя букву «e», одну из основных в алфавите. Сошлись мы – после некоторой дискуссии – на том, что понадобилось это писателю не из страсти к формальным решениям (Перек возродил давно канувшую античную, греко-латинскую, практику написания липограмм), а для того, чтобы, ограничив себя в одном твердом пункте, обрести шанс для виртуозной свободы.

Довлатов нашел более изысканный – по сравнению с французом – способ нарочитого ограничения, давший исключительный эффект. Я попробовал написать так – и написал – предисловие к довлатовскому «Заповеднику». И убедился в продуктивности метода: никто из читавших этот текст на его «тайну» внимания не обратил. Следовательно, она имеет органическую природу, ведь и читающих Довлатова вряд ли отвлекает сама технология его письма. Подразумеваемый комплимент заметил бы Довлатов, ради него я и писал: первую страницу – весело, затем – ощутив всю напряженность и тяжесть подобного труда. Жаль, книжка вышла недели через две после Сережиной кончины. И это была его первая книга на родине.

Довлатовский жанр возник на фоне доминирующей стиховой культуры ленинградской творческой молодежи начала 60-х и был в общих чертах на нее реакцией и ее же детищем. Сюжеты Довлатова представлялись рожденными для этой поэтической вакханалии, казались застольным ее вариантом, выдумкой в духе, скажем, Евгения Рейна. Когда б не одержимость вырабатывавшего новый художественный дискурс автора. Как Владислав Ходасевич «гнал» свои стихи «сквозь прозу», так Сергей Довлатов каждую свою прозаическую строчку «гнал» «сквозь стихи», сдирая с нее все внешние приметы поэтичности. Но память о стихотворном ритме, лирическом гуле эта строчка сохраняет. Стиху она не враждебна, тянется из дебрей поэтической просодии, стиховой выучки. Ранние довлатовские рассказы, такие как «Блюз для Натэллы» или «Когда-то мы жили в горах», являются в чистом виде «стихотворениями в прозе», их вполне можно членить на строфы:

Когда-то мы жили в горах.

Эти горы косматыми псами

лежали у ног. Эти горы

давно уже стали ручными…

И так далее. Финал «Иной жизни» и вовсе зарифмован – на манер финала набоковского «Дара».

Явного внесения метра в прозу следовало тем не менее избегать: рассказы не читают скандируя или притоптывая. Опыты в духе Андрея Белого казались Довлатову интересными, но нарочитыми. Его интриговала тайна синтаксической простоты «Капитанской дочки», «Повестей Белкина», а также заново открытого в 60-е Л. Добычина, автора «Города Эн».

В литературе о Довлатове уже набралось суждений о его изначальном навыке зарифмовывать строчки, прислушиваться к звучанию фразы. Без этого опыта его проза не приобрела бы той непринужденной лапидарности, которой она обладает. В ее основе, пользуясь выражением Б. М. Эйхенбаума, лежит свойственная стихам «слоговая устойчивость», соразмерное синтаксическое членение. Стиховая просодия сохраняется и в зрелых его произведениях.

Когда поэзия как таковая «красивому, двадцатидвухлетнему» стихослагателю не удалась, он находчиво превратил ее в школу для прозы. И в этом отношении Довлатов напоминает не Маяковского, а Набокова. Овладевая сходным с обозначенным в «Даре» опытом, он «доводил прозрачность прозы до ямба и затем преодолевал его…».

Вот пример довлатовского «преодоления хорея» в «Филиале»: «Я спēшý. Сōлдáтскūй зáвтрāк: чáшкā кóфē. "Гóлȳáз" бéз фúльтра». Лишь три ударения подряд в конце периода – «"Голуáз" бéз фúльтра», – сохраняя общую хореическую сетку прозы, делают незаметной строфическую четкость конструкции:

Я спешý. Солдáтский зáвтрак:

чáшка кофе. «Голуáз»…

Так что ритмический узор довлатовской прозы имеет происхождение стиховое. Но монотонность ритмических повторов в ней скрадывается принципиальной установкой на бытовой характер речи.

Это качество прозы не вычислено автором, но интуитивно им выявлено. Выявлено человеком, необыкновенно к тому же восприимчивым к музыке.

Широко использованы в его прозе и принципы музыкальных композиций. Поклонник джазовых импровизаций с юных лет, Довлатов и прозу писал, внутренне прислушиваясь не столько к основной теме, сколько к ее вариациям.

В Америке ему в этом отношении было раздолье, и первое, что он мне предложил, когда я появился ноябрьским вечером 1989 года в его нью-йоркской квартире, – посмотреть фильм Round Midnight («Вокруг полуночи»), посвященный памяти великого саксофониста Чарли Паркера.

В американском кино Довлатов в первую очередь выделял актеров. Он утверждал, что ни один из них физически не сможет играть плохо, в какой бы чуши ни снимался. Сереже такой актероцентризм американского искусства был явно по душе.

Вот и персонажи довлатовской прозы глядят на читателя ярко, как бы с экрана. Чередование сцен, монтаж их подчинен законам музыкальной импровизации. Упрощая, сводя довлатовские вариации к единой теме, обозначим ее так: судьба человека «с душой и талантом» в нашем абсурдном мире.

12

Хотя он и был, подобно Фердинандушке из набоковской «Весны в Фиальте», «мнимым весельчаком», все же улыбка в его прозе превалирует над стенаниями и плачем. Жизнь в ней предстает суматошной, порой жестокой и все-таки – трогательной. Горестного в ней не больше, чем смешного.

Вот как звучит у Довлатова обычный деловой разговор начинающего автора с преуспевающим литературным агентом:

– …Вряд ли ты на мне хорошо заработаешь. Значит, ты альтруист, хоть и стопроцентный янки.

– Не спеши благодарить. Раньше заработай столько, чтобы я начал обманывать тебя.

При всем пессимистическом взгляде на практику человеческих взаимоотношений сюжеты Довлатова завязаны на самой их потребности. Да и сам их творец всю свою сознательную жизнь жаждал и искал, прежде всего, знаков дружественного к себе расположения, хотя бы и «простого, как мычание». Но и об этом предпочитал не говорить.

Этого же ищут и об этом же не говорят его герои, резко явленные в его поздних вещах из цикла «Рассказов о минувшем лете». Принципиально важно, что в одном из них главный персонаж, неодолимо притягивающий к себе рассказчика, предстает в образе завшивевшего мальчика. Быть может, это тоже память о Ван Гоге, заявившем: «Вполне вероятно, что холера, сифилис, чахотка, рак суть не что иное, как небесные средства передвижения, играющие ту же роль, что пароходы, омнибусы и поезда на земле. А естественная смерть от старости равнозначна пешему способу передвижения».

«Пеший способ» Сергею Довлатову не дался, как он его в своей жизни ни отстаивал. Зато отстоял в прозе, изысканно внятной, никак не чуждой «пешему ходу». Чем она и выделяет положение Сергея Довлатова в литературе среди любых его современников.

Но важно и другое. Не из филантропических побуждений брался он за перо. Непредвзятость довлатовских замыслов не исключает беспощадной наблюдательности автора в исследовании тупиков нашего хаотического существования, в которые мы сами себя и загоняем. Абсурд бытия художником должен быть явлен, а не заменен интеллектуальными ухищрениями. Поэтическое ощущение мимолетных горестей и прелестей жизни не заменишь метафизическими проекциями.

Именно такого рода коллизии, такие переживания сопутствуют нашему затрапезному бытию, куда бы мы ни попали, с кем бы ни свела нас судьба.

В молодости Сергей Довлатов извлек из навалившегося на него горького жизненного опыта замечательную сентенцию: «К страху привыкают лишь трусы». Не странно ли, что упомянутый сейчас рассказ о мальчике он завершил фразой, этот постулат, по видимости, опровергающей: «Привычный страх охватил его».

Еще удивительнее, что неотвратимую боязнь пробуждает у рассказчика соприкосновение с вещью решительно безвредной – с чистым листом бумаги. Его белую девственную поверхность художник должен заполнить черными знаками, знаками жизни. И ответственность за качество этой новой жизни, за новую сотворенную реальность несет единственное существо в мире – ее автор. Помощи он не докличется ниоткуда. Да ему никто и не в состоянии помочь. Суть творчества – неосязаема.

Назвав рассказ именем Ариэля, духа воздуха, духа игры из шекспировской «Бури», Довлатов, конечно, помнил и о его безобразном антагонисте Калибане, олицетворяющем собой косную, неодухотворенную земную стихию. Помнил он и о смысле его проклятий:

Пусть унесет чума обоих вас

И ваш язык…

(Курсив мой. – А. А.)

Бесплотная речь, язык – смертельное оружие, устрашающее и обезвреживающее калибанов всех мастей. И сами они об этом при всей безмозглости прекрасно осведомлены. Калибан, даже ослепленный яростью, в своих злодейских наставлениях о сути противоборства памятует:

Довлатов, писавший все свои книги о «нашей маленькой жизни», как она охарактеризована в той же «Буре», чувствовавший ее эфемерность, серьезно подозревал, что одолеть Калибана на земле вряд ли возможно. Хотел победить его, взмыв Ариэлем. Калибаново пространство, калибаново измерение он не признавал никогда.

Вот почему, не устрашившись Калибана, писатель испытывал такой трепет, приближаясь к Ариэлю.

Недостойные правила жизни Довлатов хотел трансформировать в ясные правила творчества, правила игры. Он видел, что и на самом деле люди чаще всего «правила игры» принимают охотнее, чем «правила жизни».

Следует уточнить: никаких аллегорий Довлатов не писал и не желал писать. Ариэль у него – это не олицетворение, не символическая фигура, а имя обычного мальчика, изрядно, к тому же, надоедающего герою.

Как и повсюду в довлатовской прозе, из заурядного житейского казуса извлекается незаурядный художественный эффект. Казус становится сюжетом вещи.

Безобразное, мерзкое у Довлатова предстает в мелком, смешном обличии. Обобщая художественный опыт прозаика, заключим: лишь искусство, игра способны показать въяве жалкую природу мучающих нас ужасов жизни. Остроумно высказался об этом эстетическом кредо Александр Генис: «Сергей верил, что юмор, как вспышка света, вырывает нас из обычного течения жизни в те мгновения, когда мы больше всего похожи на себя. Я не верил в эту теорию, не узнавая себя в "Записных книжках" Довлатова, пока не сообразил: я не похож, но другие-то – вылитая копия».

Завершая эту тему, поделюсь воспоминанием. Ноябрь 1989 года, первая и последняя встреча с Довлатовым после его эмиграции. Не помню точно, где мы с ним в тот день прогуливались по Нью-Йорку, но помню, что в поле нашего зрения попал какой-то установленный на солидном постаменте неприхотливо изогнутый блестящий металлический прут. «Извини, – заметил Сергей, – здесь это тоже культивируется. Свобода».

В советские годы кому только не представлялось: свобода – «наше все». Не станем отказываться. Лишь добавим: «Наше тяжелое все». Сказанное Довлатовым на эту тему уже в Нью-Йорке для словесности представляется действительным при любом режиме: «Какое это счастье – говорить, что думаешь! Какая это мука – думать, что говоришь!»

Когда Сережа уезжал в эмиграцию, он поделился со мной весьма несерьезным в такую минуту соображением: «По крайней мере разузнаю, чем теперь занят Сэлинджер и почему молчит». Он уверял меня, что, когда читает «Посвящается Эсме», «Голубой период де Домье-Смита» или «Грустный мотив», у него делаются от счастья судороги. Наверное, это была метафора. Но у меня самого забирает дыхание, когда я только вспоминаю всех их подряд, всех персонажей «Грустного мотива», – подростков Рэдфорда и Пегги, пианиста Черного Чарльза, певицу Лиду-Луизу – и склонившегося над ними Сергея Довлатова…

Что их роднит, Лиду-Луизу, негритянскую исполнительницу блюзов, и Сергея Довлатова, русского литератора из города Нью-Йорка? Путь к смерти? Ведь оба они умерли в самом расцвете дарования и славы, и обоих их можно было спасти, если бы жестокий абсурд мира не явил себя нормой человеческих отношений… Или роднит их то, что он писал рассказы так же замечательно, как она пела блюзы и как «не пел никто на свете – ни до нее, ни после»?

Лишь в скрытом, очень скрытом виде сквозит на довлатовских страницах настоянная на искренности переживаний «исповедь сына века», чающего нормальной жизни. Подобных людей при всех социальных порядках, при всех режимах, во все времена – большинство. И совсем не худшее. В конце концов гармония – это так или иначе преодоление абсурда, которым столь упоительно кормится современное искусство. Очень хорошо зная на собственном экзистенциальном опыте, что такое хаос, и живя в нем, Сергей Довлатов поставил в своей прозе задачу оправдать человеческое стремление к норме, к идеальному состоянию, всегда, увы, недостижимому. Выдать всем тем, кто просто хочет жить свободно, «охранную грамоту». В этом и сила, и правда довлатовского искусства.

1991, 2019

ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ – поэт, прозаик, эссеист, переводчик эстонской поэзии. Лауреат Международной «Русской премии», финалист «Русского Букера», лауреат премии журнала «Звезда», трижды лауреат премии фонда «Эстонский капитал культуры», художественный руководитель Международного фестиваля «Дни Довлатова в Таллине», автор более двадцати книг, выходивших в Эстонии и России.