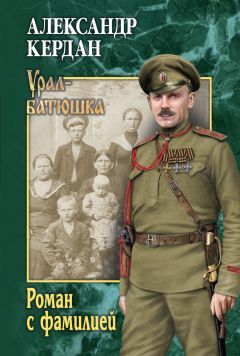

Текст книги "Роман с фамилией"

Автор книги: Александр Кердан

Жанр: Историческая литература, Современная проза

Возрастные ограничения: +12

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 10 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]

Знаменитая Мамертинская тюрьма, которая так страшила моё воображение, при близком знакомстве оказалась вовсе не такой мрачной, как представлялось. Хотя всё, что пристало темнице, здесь присутствовало: засовы на дверях, решётки на крохотном, почти не пропускающем свет оконце, низкие, сочащиеся влагой своды, затхлый запах, гнилые отбросы вместо пищи…

Узилище, куда меня бросили, по счастью, пустовало. Добровольное затворничество под крышей своего дома сменилось на невольное одиночество в каменном склепе. Но размышлять о сущем и вечном мне по-прежнему никто не мешал.

В тишину моего нового пристанища изредка доносились глухие стоны, плач и ругань, да раз в сутки раздавались гулкие шаги угрюмого и молчаливого тюремщика, как будто лишённого языка.

Хлопала дверь. Тюремщик бросал мне кусок лепёшки, ставил на каменный пол глиняную плошку с отвратительной бурдой, наливал воду в глиняную кружку. Забрав деревянную бадью с отходами, он удалялся.

И снова хрупкая тишина воцарялась в темнице, оставляя меня наедине с моими мыслями. И, если в свободном мире от раздумий меня отвлекали птицы, распевающие за окном, то здесь навещали крысы…

С этими хвостатыми тварями у нас сложились самые добрые отношения. Я их не трогал. Они не трогали меня, довольствуясь остатками тюремной бурды. Серым, вездесущим чудовищам это угощение пришлось по вкусу.

Их появление в моём узилище где-то через час после ухода тюремщика стало устойчивой традицией.

Каждый день три особи, с завидной пунктуальностью, вылезали из щели в углу темницы. Следуя своеобразному ритуалу, они выжидательно поглядывали на железные двери, как будто проверяя, не появится ли вдруг тюремщик-молчун. Затем осторожно подкрадывались к плошке, двигаясь всегда в одной и той же последовательности. Первой семенила жирная старая крыса с разорванным левым ухом. Она зорко водила вокруг чёрными глазками-бусинками и, подойдя, сначала долго принюхивалась, потом приступала к еде, медленно и с каким-то патрицианским достоинством. И только тогда, когда она насыщалась, к плошке осмеливались приблизиться другие крысы. Поев, они глядели на меня с чувством превосходства и, не торопясь, исчезали в той же щели.

Это зрелище так отличалось от поведения людей, готовых убить друг друга за право первым схватить подачку в дни раздачи бесплатного хлеба на площадях Рима, что вызывало у меня невольное восхищение этими мерзкими на вид, но такими умными существами.

Я даже придумал крысам имена. Старую крысу, с разорванным ухом, назвал Ливией, а двух других – Юлией-старшей и Юлией-младшей…

В том, что случилось со мной, я винил не Юлию – дочь Цезаря, а её мачеху – Ливию. Она источник всех бед. В детстве приложила немало усилий, чтобы испортить Юлии жизнь, а когда она подросла, принялась так рьяно в устройстве этой жизни участвовать, что подтолкнула падчерицу к отчаянным поступкам. И, наконец, она отняла у Юлии дочь – Юлию-младшую, которую взялась воспитать в том же духе…

Эту маленькую девочку я совсем не знал. Но почему-то представлял её похожей на ту Юлию, которая приходила ко мне на уроки, о судьбе которой я так много размышлял в своём заточении. Откуда в Юлии-старшей такая злоба и ненависть? Почему она так несправедливо поступила со мной? И хотя ответ на эти вопросы был очевиден: власть и вседозволенность развращают человека, я не сердился на неё, огорчался только тому, что обстоятельства жизни вытеснили то доброе, что было в её душе.

«Чёрная пелена однажды спадёт с её глаз. Она непременно откажется от своего ложного обвинения и вызволит меня из темницы…» – наивно думал я.

Но дни проходили за днями, и моя надежда на освобождение таяла. Куском камня я первое время чертил на стенах зарубки, отмечающие дни пребывания здесь, но потом забросил это занятие.

Когда щёки мои заросли косматой, как у варвара, бородой, ко мне, словно выходец с того света, явился посетитель, которого я никак не ждал.

Это был Талл.

Он, брезгливо оглядев мою темницу, тяжело опустился на скамью, услужливо принесённую тюремщиком.

Дождавшись, когда за тюремщиком захлопнется дверь, Талл произнёс негромко, но многозначительно:

– Плохи твои дела, Кердан… Отцу Отечества известно всё.

– Прости, Талл, но кого ты называешь Отцом Отечества?… – припомнив его манеру придавать значительность всему, о чём говорил, усмехнулся я, скрывая улыбку в бороде.

– Ах да, ты ничего не знаешь! – с ещё большим апломбом произнёс Талл и приложил надушенный платок к носу. – В канун майских ид Сенат удостоил Цезаря новым почётным званием – Отец Отечества. В честь этого грандиозного события организовали игры, жертвоприношения в храме, а затем в театре Марцелла устроили представление, составленное из многочисленных поэтических славословий. Их нарочно к этому дню сочинили известные тебе Вергилий, Гораций, Варий и другие служители муз…

– И чем же я прогневил Отца Отечества? – помня ещё одну особенность Талла – фонтанировать словами до бесконечности, перебил его я.

Талл вдруг разозлился:

– Я на твоём месте не перебивал бы, а слушал! Я вообще мог не приходить сюда… Я рисковал расположением самого… Только ради нашей давней дружбы…

И хотя я не мог припомнить, чтобы мы с Таллом были когда-то друзьями, посчитал разумным извиниться:

– Прости меня, великодушный Талл. Я очень ценю твою дружбу и восхищаюсь твоей смелостью. Ты один решился навестить меня здесь, в этом мрачном месте. Я искренне благодарен тебе…

Мои покаянно-похвальные слова возымели своё действие, и Талл, так же стремительно сменив гнев на милость, заговорил снова:

– Твои дела плохи… Плохи, как никогда!

Я пожал плечами.

Это раззадорило Талла:

– Твоё положение незавидно даже не потому, что наговорила одна известная тебе госпожа… Ну, ты понимаешь, о ком я говорю… Плохо, что он… – Талл поднял указательный палец правой руки к потолку, – …он поверил этим словам!

– Но ты-то понимаешь, что я никогда не посмел бы…

– Понимаю. Но в данном случае куда важнее другое: она его дочь!

Во мне снова проснулся философ:

– Женщина всегда найдёт способ доставить мужчине массу неприятностей, даже если он невиновен перед ней… Особенно женщина с положением… Не зря я сторонился их всю свою жизнь! Я не виноват!

– О, глупец! Неужели ты ещё не понял, что твоя вина здесь ни при чём. Впрочем, если бы я усомнился в тебе, поверь, меня бы здесь не было… Думаю, что и у нашего Отца Отечества достанет мудрости, чтобы через какое-то время понять, что ты невиновен. Беда в том, что времени для этого просто может не хватить…

– Почему? – вполне искренне удивился я.

– Происшествие в твоём доме каким-то непостижимым образом совпало с целым рядом вопиющих событий. О них не переставая вот уже который месяц судачат обыватели во всех четырнадцати городских кварталах…

– Так что же случилось? Говори скорее!

Талл пробурчал:

– Ты послушай меня и сам сделай выводы! После памятного происшествия в День города известная тебе госпожа как с цепи сорвалась. Вместе со своими постоянными поклонниками и с примкнувшими к ним представителями патрицианской и всаднической молодёжи, а также прочего разгульного люда самых низких сословий она устроила несколько настоящих оргий и хуже того – святотатств.

Талл, смакуя и подхихикивая, пересказал мне все подробности.

Сначала за городом, у границы виллы Юлиного законного супруга Тиберия, её адепты построили целый лагерь из шалашей и палаток, где две недели непрестанно предавались телесным утехам, пьянству и безудержному веселью.

На это Цезарь, которому доложили о происшествии, ещё как-то закрыл глаза. Затем на одном из пригородных стадионов, арендованных Юлией, были устроены соревнования по прелюбодеяниям, где совершенно нагие участники и участницы, не разбирая пола и сословий, сплетались друг с другом в беспорядочных объятиях, демонстрируя самые изощрённые и долговременные любовные утехи… Победителю со стороны мужчин было предоставлено почётное право здесь же, прямо на трибуне стадиона, овладеть Юлией, а победительнице – публично отдаться сопровождавшему Юлию все эти дни Юлу Антонию.

Затем оргии переместились в город, в святые для каждого римлянина места. На Форуме Мстителя Юлия, облачившись в наряд Венеры, дочь Цезаря бесплатно предлагала себя каждому желающему, и таковых нашлось немалое количество! Её спутники и спутницы, совершенно обезумев от собственного бесстыдства и наглости, тут же в публичном месте предались животному разврату.

Подобное святотатство свершилось и на Форуме Цезаря, и на рострах Римского форума, с которых обычно знаменитые ораторы обращаются к народу и где был провозглашен закон Августа о прелюбодеяниях и свершались наказания преступивших его.

– Этого допустить Отец Отечества уже никак не мог! – возмущённым голосом блюстителя нравственности резюмировал Талл. – Вчера у всех ворот города обычных стражей сменили преторианцы. В городе и на окрестных виллах начались аресты всех известных устроителей оргий. А поскольку они и не скрывались от публики, их арестовали почти всех: Юла Антония, Гракха Семпрония, Клавдия Пульхра, Корнелия Сципиона…

– Неужели арестовали и Юлию?

– Где сейчас известная тебе госпожа, неизвестно. Даже мне. Знаю только, что ни в тюрьме, ни в Первой казарме преторианцев, где держат других важных преступников, её нет… Может быть, она пребывает под домашним арестом на своей вилле, а может быть, Отец Отечества нашёл для неблагодарной дочери какое-то другое место…

– Но как эти немыслимые бесчинства связаны со мной? – вырвался у меня справедливый вопрос. – Я ведь не участвовал ни в одном из них, я всё это время пребывал в тюрьме… И ты знаешь, что я и помыслить не мог… Прошу тебя, мой добрый Талл, передай мои слова Цезарю!

Талл поднялся со скамьи, переваливаясь с ноги на ногу, точно утка, направился к двери, где остановился и посмотрел на меня снисходительно, как взрослый глядит на несмышлёное дитя, задающее ему глупые вопросы или обращающееся с явно невыполнимой просьбой.

– Цезарю достаточно того, что ты был их учителем, – сказал он внушительно. – Мой тебе совет: готовься к худшему…

– Но я могу надеяться…

– Тут не может быть никаких «но»… Ты ещё не знаешь, что сталось с твоим старым знакомцем Полом?…

Я отрицательно покачал головой. О сластолюбце Поле, после того как он был удалён из дворца и отослан управлять одной из зимних вилл Октавиана, я давно ничего не слыхал.

Талл, криво усмехнувшись, сообщил:

– Вот что бывает с теми, кто изменяет своим привычкам… Не знаю, каковы тому истинные причины, но старина Пол, ты не поверишь, в последние годы вместо юношей стал предпочитать матрон. При этом старый развратник хотел, чтобы последние были обязательно в теле и в возрасте. Непонятная прихоть!.. – Талл поморщился. – Так вот, старина Пол доигрался! Одна из его престарелых пассий – супруга городского претора, за что-то обидевшись, публично обвинила Пола в домогательствах. Разразился скандал. Претор обратился с письмом к самому Цезарю. И бедняге Полу за нарушение закона о нравственности поднесли отравленное вино… – Тут Талл сделал многозначительную паузу и, выждав, пока я осознаю смысл сказанного, резюмировал: – И ты знаешь, Пол, всегда так трясущийся за свою толстую шкуру, это подношение безропотно выпил. А ведь у него было куда больше причин надеяться на высокое покровительство, нежели у тебя… – При этих словах Талл постучал в дверь, которая тут же отворилась, как будто тюремщик только и ждал сигнала.

– Скажи, чего же мне ждать? – вдогонку крикнул я.

– Скоро ты всё узнаешь, – бросил Талл через плечо и вышел из узилища.

6Через несколько дней в час второй стражи двери темницы распахнулись.

Двое преторианцев вывели меня за обитые медью ворота тюрьмы и повели по дороге, ведущей вдоль Большой клоаки в сторону Палатина.

Тёмная и тихая ночь была не похожа на обычные летние ночи: ни треска цикад, ни шелеста крыльев ночных мышей. Притихли ночные птицы в садах и парках. Сонный город казался вымершим: ни голосов загулявших парочек, ни звуков музыки из окон патрицианских домов. Только изредка где-то тоскливо взлаивала одинокая собака, гулко раздавались наши шаги по мостовой, да мерно потрескивал факел в руке у одного из преторианцев.

– Куда вы меня ведёте? – спросил я.

– Молчи! Тебе запрещено говорить! – одёрнул меня старший, судя по серебряным насечкам на бронзовом нагруднике, конвоир.

В глухом молчании мы продолжали путь.

«В такой неурочный час суды не проводят. К тому же римляне любят публичные процессы. Значит, мы направляемся к тому, кто не желает огласки – к Цезарю», – эта догадка меня не обрадовала, ибо на снисхождение от новоявленного Отца Отечества я не рассчитывал.

Август считал себя строгим блюстителем морали и знатоком законов. И я стал думать, что сказать в своё оправдание, к каким авторитетам прибегать. Вспомнить, что ещё сто лет тому назад цензоры Кассий и Мессала, их современник, консул Луций Пизон, с горечью признавались, что целомудрие в Риме напрочь уничтожено, что морали уже не найти. Сослаться на прославленного и любимого Августом Горация или на модного автора «Науки любви» Овидия Назона?…

Я хорошо изучил римские законы. Ещё задолго до Августа они сурово осуждали нарушителей общепринятых норм. Но шестнадцать лет тому назад Август решительно ужесточил кару прелюбодеям: все отношения с римлянками вне брака с тех пор наказывались ссылкой на остров, если же доказывалась измена замужней женщины или инцест, то ссылка становилась пожизненной, сопровождалась лишением имущества и всех гражданских прав. Не наказывалась только измена мужчин, если она была совершена с проститутками и актрисами…

При этом женщин, обвинявшихся в нарушении целомудрия, если отсутствовал общественный обвинитель, по старой традиции могли судить родственники. Следуя давнему закону, принятому Катоном Старшим, муж был вправе безнаказанно убить жену, если застанет её изменяющей ему. Но женщина, обнаружив изменяющего ей мужа, не смела даже коснуться неверного. Особо оговаривались права отца неверной жены. Он мог просто убить прелюбодейку и её любовника, застав их в своем доме или в доме зятя. При этом муж, который лично не видел прелюбодеяния супруги, имел право только развестись с ней, но при желании мог убить любовника жены. Но только в том случае, если нечестивец был актёром или вольноотпущенником…

Я невольно усмехнулся: ни одна статья из упомянутых законов не обещала мне поблажки. Август, если только он поверил навету Юлии, имел полное право без всякого суда убить меня на месте…

Пока я пребывал в столь невесёлых раздумьях, мы подошли к дворцу Цезаря. Минуя парадные двери, конвоиры подвели меня к выходу для слуг.

На стук вышел преторианец из личной охраны Цезаря. Осветив моё лицо масляным фонарём, он приказал следовать за ним. Преторианцы-конвоиры остались снаружи.

Вслед за новым провожатым я прошёл по тёмному коридору, спустился в подвал по таким крутым ступеням, что если бы упал, то непременно сломал бы ноги.

Про этот подвал по городу ходил слух, что именно здесь Август пытает своих врагов, для которых подземелье оказывалось последним приютом.

Пройдя длинный коридор, преторианец втолкнул меня в какую-то дверь и приказал:

– Жди.

Заскрежетал засов. В кромешной темноте, вдыхая гнилые испарения, я, двигаясь ощупью вдоль сырой стены, обошёл свой новый каземат, узкий и тесный, не более четырёх локтей в длину, и вернулся к двери.

В мучительном ожидании прошло не менее часа. «Неужели мне суждено умереть в этом гиблом месте?» – эта мысль помимо воли заставляла сердце сжиматься.

Когда я почти упал духом, дверь со скрежетом отворилась, и тот же преторианец повёл меня за собой.

Мы снова долго шли по подземелью, то поднимаясь по ступеням вверх, то спускаясь вниз. Свет лампы выхватывал из темноты только часть бесконечного коридора. Наконец мы вышли в зал, освещённый настенными бронзовыми светильниками в виде гарпий с запрокинутыми головами. Языки пламени вырывались у них изо рта, а крылья крепились к стене.

Перед дверью в противоположной стене зала конвоир ощупал мою истлевшую тунику и втолкнул меня в комнату.

Первое, что бросилось мне в глаза, – небольшое окно с лоскутом тёмного неба.

В центре комнаты стоял простой дубовый стол, за ним в кресле с массивными подлокотниками сидел Август.

– Подойди, – устало сказал он.

Я приблизился и встал в двух шагах от стола.

Цезарь сильно постарел с момента нашей последней встречи. Заметно поредели и подёрнулись серебряными нитями некогда пышные, золотисто-рыжеватые кудри. Глубокие морщины избороздили гладкое чело с высокими залысинами. Угрюмые складки залегли у носа и губ, придавая лицу выражение пресыщенности… И только серо-голубые глаза повелителя мира оставались сравнительно молодыми, хотя и они как будто слегка поблекли, приобрели водянистый оттенок.

– Хорошо ли ты сыграл свою комедию? – вдруг спросил он.

Я ждал чего угодно: допроса, обвинений, угроз. Вопрос поставил меня в тупик.

– Хорошо ли ты сыграл комедию, учитель? – язвительно, почти зловеще повторил Август.

– О какой комедии ты говоришь, Цезарь? – сдерживая волнение, спросил я.

– Конечно, о комедии жизни… Она – главная в судьбе каждого человека. И она должна быть разыграна до конца.

Он надолго замолчал, продолжая глядеть как будто сквозь меня.

– Говорят, ты в последнее время увлёкся Сократом. Это правда, учитель? Чем же так привлёк тебя этот нищий и полубезумный старик, которому великие боги Олимпа представлялись универсальным разумом, высшим, всё оправдывающим смыслом? Неужели ты разделяешь его мысли о «даймонах»? Это же полная глупость – верить в богов, живущих в умах людей, направляющих течение человеческой жизни и действующих вопреки слепым законам человеческой природы! Ты считаешь, что Сократ пытался убедить всех в бессмертии души и так преодолеть ужас неизбежной смерти?

Начиная понимать, куда он клонит, я предпочёл молчать.

– Разве вера Сократа облегчила ему расставание с жизнью, когда неблагодарные сограждане заставили философа взять в руки чашу с цикутой? – упёр в меня свой водянистый взгляд Август, высоко вздёрнув брови.

– Сократ в своих поисках истины не был одинок, – просто сказал я. – Душа каждого человека, способного думать не только о хлебе и зрелищах, мается в несообразностях земной жизни и потому ищет у неба ответы на свой вечный вопрос о смысле существования человека.

Август продолжал:

– А ты не задумывался над тем, что Сократ выпил яд не из-за обвинений, предъявленных ему, а из-за своей вечно ворчливой жены… Как же её звали?

– Ксантиппа… – подсказал я.

– Да-да, именно, Ксантиппа… К счастью для мудреца, у него не было детей, этих главных предателей каждого родителя…

«Сейчас он точно заговорит о Юлии, о её беспутном поведении, так порочащем его великое имя», – подумал я, но Цезарь опять обманул мои ожидания.

– Все ищут в этой жизни что-то своё. Цари – власти, воины – славы, поэты и актёры – денег… Скажи мне, учитель, чего не хватает в жизни мудрецам?

– Любви… – неожиданно вырвалось у меня.

– Любви? И это то, чего ты ищешь? – В его лице промелькнуло что-то похожее на удивление.

– Нет, Цезарь. Мне поздно думать о любви.

– Чего же ты хочешь?

– Власти над собой… – сказал я о сокровенном.

Август окинул меня оценивающим взглядом позеленевших глаз и сказал угрюмо и обречённо:

– Этой власти достичь всего труднее…

Разговор, похоже, утомил его и не принёс успокоения.

Я чувствовал себя обманутым. Мне ничего не поставили в вину, и я не сумел оправдаться.

Наступила тяжёлая и долгая пауза.

Цезарь поднялся из-за стола, привычным движением расправляя складки на тоге, прошествовал мимо меня к выходу. Впервые я заметил, что он ниже меня ростом. На колеснице триумфатора и на Форуме он казался, куда выше и стройнее. Этому всегда способствовала горделивая посадка головы и величественная осанка, от которых теперь не осталось и следа. Повелитель мира ссутулился, стал похож на обычного старика, мечтающего только о том, чтобы все оставили его в покое.

У дверей он остановился, сказал, не оборачиваясь, буднично и просто:

– А ведь это ты, философ, совратил мою дочь… – и вышел из комнаты.

Я надолго остался в комнате один.

Дверь распахнулась. Вошел раб с подносом, на котором стояла чаша.

«Комедия должна быть разыграна до конца…»

Первый раз я мысленно умер, узнав о гибели родных, убитых по приказу самозванца. Второй раз, познав бесчестие поражения в битве с Вентидием Басом. Согласившись нести голову убитого царевича Пакора, я умер в третий раз. В четвёртый, когда отступился от веры отцов и склонил голову перед римскими богами… Став рабом, я десятки раз грезил о самоубийстве как о единственном спасении…

Прав Сократ: духовная смерть страшнее смерти телесной. Мне нужно было пройти через все испытания, пережить годы смирения, унижения и самопознания, чтобы понять это.

В чаше темнело вино. Оно, как воды реки мёртвых, не отражало свет. А может быть, это в моих глазах на миг потемнело в предчувствии конца? Чтобы сбросить с себя это наваждение, я подошёл к оконцу.

Я давно заметил особенность римского неба: перед самым рассветом приобретать цвет моря, в котором чёрная и синяя краски перетекают друг в друга, сливаются, смешиваются, и так до тех пор, пока синяя полностью не вытеснит чёрную. Словно богиня возмездия Немезида – дочь Вечной Ночи вдруг сбросила свою мрачную накидку и взамен надела синюю тогу надежды…

Но эта надежда была уже не для меня.

Я вернулся к столу с одиноко стоящей на нём чашей.

Говорят, что в последний час люди вспоминают ушедших: друзей, отца и мать, всех тех, с кем предстоит им встретиться в загробном мире.

Но перед моим мысленным взором предстала Юлия. Именно она, беспутная и манящая, обнажённая, разгневанная и прекрасная, была послана мне, чтобы понять одну простую и неразменную истину.

Любовь, которая даруется человеку богами, возвышает душу, даёт возможность заглянуть в бессмертие. Именно любовь лишает человека страха перед смертью, даёт власть над собой, а значит, делает его подобным богам.

Как измождённый путник, нашедший в запекшейся от зноя пустыне спасительный родник, я улыбнулся нарождающемуся утру и взял чашу с цикутой…

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?