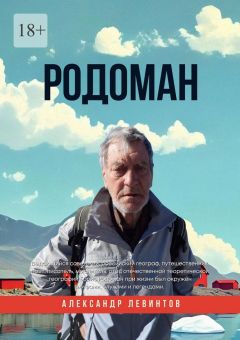

Читать книгу "Родоман. Памяти Бориса Родомана"

Автор книги: Александр Левинтов

Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика

Возрастные ограничения: 18+

сообщить о неприемлемом содержимом

Представить себе демократию для всех сейчас трудно – это будет скорее анархия, вроде того, что происходит сейчас в той же Киргизии и у нас всегда может произойти. У меня скептическое отношение к демократии, хотя в целом я, конечно, её одобряю. С другой стороны, я поддерживаю концепцию Вячеслава Шупера о том, что настоящая демократия должна быть элитарной. Может быть, конечно, я немного искажаю его взгляды. Но во всяком случае, демократия, основанная на равенстве – на равенстве дурака с образованным человеком, на равенстве рядового избирателя с тем, кто имеет опыт управления государством —это просто бессмысленно. Демократия, в которой голоса одинаковы – приведёт человечество неизвестно куда.

А в науке существует своя форма демократии. Мне больше нравится та её форма, что существует в классической науке. С одной стороны, там есть равенство: в дискуссии и студенты, и профессоры совершенно равны. С другой стороны, там есть и резкое неравенство: людей оценивают по их достижениям, по гамбургскому счёту. Вот такая демократия мне больше нравится, хотя я полагаю, что для всего народа она невозможна.

Многие интеллектуалы, в том числе основатели марксизма, навязывали в качестве идеала всему человечеству то, что было необходимо им самим, в их собственной жизни. Например, коммунистический принцип: «от каждого по способностям, каждому по потребностям» – это что такое? Это схема меценатства, когда средневековые короли и князья Германии окружали себя учёными и поэтами типа Гёте или Эйлера и предоставляли им возможность свободно трудиться.

А.Л.: Алексис де Токвиль в своё время говорил, что демократия держится не на равенстве, а на свободе. И что свобода и равенство – вещи несовместимые…

Б.Р.: Да, это очень даже похоже на правду. И кроме того, демократия, как некоторые считают, должна защищать меньшинство от большинства, – хотя правящая элита – это тоже меньшинство. Так что в самом её замысле есть определённое противоречие.

А.Л.: Как ты думаешь, Борис, какие принципиальные изменения в мире произошли на твоей памяти, в течение твоей жизни?

Б.Р.: Ну, по-моему, они очевидны: это некоторые шаги в сторону научно-технического прогресса. Достаточно вспомнить, что меня из родильного дома везли на извозчике. – Но прежде всего это, конечно, революция в сфере электроники, компьютеры… Впрочем, как и любое достижение прогресса, всё это – палка о двух концах. Неизвестно, к чему это ещё нас приведёт.

А.Л.: А какие принципиальные изменения мы находишь вероятными уже за пределами твоей жизни?

Б.Р.: Метод экстраполяции очень ненадёжен. Хотя, конечно, писатели-фантасты и социологи прошлого предвидели почти всё, что у нас есть сегодня: и возможность говорить на расстоянии, – радио, мобильный телефон, – и полную автоматизацию, в том числе умственного труда… Но у меня, видимо, нет достаточной фантазии, чтобы что-то такое предвидеть. А вот ворчать на тему о том, что человечество развивается по самоубийственному пути, исходя из экологических проблем и вообще из всего, что происходит сейчас с обществом всеобщего потребления – можно, конечно, но мне бы не хотелось. Поэтому на этот вопрос я бы отвечать не стал.

АЛ: Тогда я спрошу о тебе самом: есть ли что-либо, что ты хотел бы ещё изучить, исследовать?

Б.Р.: Никаких бросков в сторону от того, чем я занимался до сих пор, у меня никогда не было, и теперь уже ясно, что и не будет. Мои интересы ветвились и расширялись – их можно изобразить в виде кроны дерева. Если эта крона растёт, то поверхность её соприкосновения с окружающим увеличивается.

Поэтому когда некоторые считают, что Родоман занялся не своим делом, что он пишет почти порнографические сочинения, – это всё неправда. То есть, на самом деле это – никакое не хобби, с помощью которого я отдыхаю от своей профессии. Это – развитие моих обыкновенных интересов. География связана с туризмом. А туризм – это же люди, их взаимоотношения, в том числе и любовь, это и психология, в частности, психология путешественника. Поэтому у меня есть статьи, которые, может быть, и не будут признаны профессионалами, – по социологии, например: «Формирование ролей в неформальном коллективе». Это чисто социологическая статья, там рассматриваются различные роли – примерно сто ролей там описано: роль лидера, роль оппозиционера… – на примере туристского коллектива, да и любого коллектива, где люди просто собираются, даже для какой-нибудь пьянки или на дачу в гости поехать. Но это же совсем не посторонние для меня темы.

Практически от каждой своей работы – в том числе от такой, которая даже шокирует других, они не понимают, почему я об этом пишу, – я могу протянуть нить к своим профессиональным интересам.

А.Л.: А есть ли что-нибудь, чего ты не докричал человечеству?

Б.Р.: По-моему, нет. Ну, мысли ещё приходят в голову, и книги ещё возможны. А вообще я сейчас озабочен публикацией своих ранних работ. Дело в том, что меня и прежние публикации не слишком удовлетворяют: они выходили малыми тиражами; сейчас всё это уже библиографическая редкость. Интернет меня тоже не очень удовлетворяет, потому что он полон хулиганских, хамских комментариев…

О.Б.: Что из сделанного вами на сей день кажется вам самым важным?

Б.Р.: Когда-то я воображал, что на моём надгробном памятнике, который должен иметь форму не плиты, а куба, что само по себе очень дорого, потому что мраморный куб 1 х 1 х 1 метр – это чудовищно дорого, – можно было бы изобразить три чертежа. Они, собственно говоря, присутствуют и в моих книгах, и на их обложках.

Первый – это так называемые основные процессы пространственной дифференциации: чертёж, который показывает формирование всего сущего. Эта схема пока не получила никакого отклика в литературе, – хотя её развитием является многое, что теперь называют моей теоретической географией.

На втором месте у меня должна стоять схема, которая называется «Формы районирования». Районирование я рассматриваю как подобие классификации, и на вторую грань куба я поместил бы рисунок, изображающий эти процессы.

Третье – так называемая поляризованная биосфера, поляризованные ландшафты. Это такая утопическая схема желательного территориального симбиоза природы и общества, где, с одной стороны, – антропогенные транспортные сети и города, а с другой – природные заповедники и парки. Они пересекаются, вкладываются друг в друга, взаимодействуют как равноправные партнёры.

А с четвёртой стороны я хотел бы написать: «Правительственных наград не имел».

Июль 2012Александр Левинтов, Борис Родоман

БЕСЕДЫ О НЕДАВНЕМ ПРОШЛОМ

Интервью с Борисом Родоманом

Первое интервью

А. Л. Как и почему ты стал географом?

Б. Р. Любовь к путешествиям и к географической карте привела меня к географии. Мне посчастливилось, что мои родители хорошо повозили меня по нашей стране. Началось с поездок к родственникам на Украину, откуда вышли все мои предки и по маминой, и по папиной линии. Но главное, что мой отец был актёром и режиссёром драмы. Он работал в разных театрах и исполнял либо первые роли во второстепенных театрах, либо второстепенные роли на первостатейных сценах, вроде МХАТа. В конце тридцатых годов отец служил в театре речного флота, а потом в том же театре водного транспорта, после того как речной и морской наркоматы (министерства) были объединены. В 1938 г. артисты шли с гастролями по рекам и каналам от Архангельска до Астрахани на барже «Немирович-Данченко», специально построенной для актеров, она отличалась от парохода только отсутствием двигателя; такие же каюты, салон, кают-компания. Я и мама присоединились к ним в городе Горьком – ныне, присно и во веки веков Нижнем Новгороде, так что вторую часть этого круиза мы проделали всей семьей. Два месяца мы шли по Волге, останавливаясь в городах по две недели на гастроли. Так в детстве, на восьмом году жизни, мне посчастливилось увидеть бóльшую часть Волги. Я её, конечно, запомнил хорошо; она была тогда настоящей рекой, а не каскадом водогноилищ.

На следующее лето аналогичным образом, но уже без гастролей, а просто по бесплатному билету, мы шли по воде от Киева до Херсона, от Херсона до Одессы, от Одессы до Батуми и от Батуми до Феодосии, где жил дядя, брат моей матери. И каждый день этого путешествия по воде я всю жизнь помню.

Дальше мне пришлось быть в эвакуации. Нас везли в товарном вагоне – мы эвакуировались с эшелоном Наркомзема, где работала моя тётка, старая большевичка. Я эвакуировался с матерью и тёткой, а отец оставался в Москве защищать нашу жилплощадь от захвата соседями по коммунальной квартире, которые с надеждой ждали прихода немцев. Соседи, непременно воспользовались бы нашими двумя комнатами, если бы отец уехал. Так что он был в Москве в самые критические дни её осады. Кроме того, он ездил на гастроли по прифронтовой полосе и в госпиталях, где однорукие раненые объединялись в пары, чтобы аплодировать артистам.

Мы ехали в Сибирь в товарном вагоне двенадцать дней. И я как любитель путешествий не пропускал ни одного часа, чтобы ни смотреть в маленькое верхнее окошко, стоя на чемоданах, когда поезд шёл. А когда он стоял, я, сидя на тех же чемоданах и мешках с вещами, читал роман американского писателя Дж. Стейнбека «Гроздья гнева», напечатанный в «Роман-газете». Мы везли много вещей, даже библиотеку. Книги в те годы были вещами первой необходимости. А в остальное время я смотрел в форточку. Я построил себе из чемоданов сиденье, и всю эту железную дорогу видел. Дорога была красивая, через Чусовую, Нижний Тагил. На остановках мы мылись холодной водой в горных реках. Как сейчас помню на ходу промелькнувшую надпись «Европа / Азия». Потом, после года и двух месяцев пребывания в Омске, нас послали ещё дальше, в село Колосовку бывшего Тарского округа. Мы шли до Тары на пароходе по Иртышу. Вот это был такой замечательный задел путешествий.

Когда я вернулся из эвакуации, у меня начался период малых путешествий. Сначала я объездил на трамвае всю Москву, естественно, нанося эти маршруты на план города; обошел пешком все главные улицы. Потом, будучи девяти-десятиклассником, я расширил эти маршруты до всего Подмосковья.

Таким образом, в географию меня привели, во-первых, любовь к путешествиям и, во-вторых, любовь к географическим картам. У меня постепенно накапливались разные карты. В эвакуации, например, одной из моих самых любимых была карта США. Правда, она была политико-административной, и я плохо представлял себе рельеф, но зато знал уже тогда все штаты и районы. Я путешествовал по этой карте, и тогда знал, безусловно, больше североамериканских топонимов, чем сейчас. Эти две вещи, путешествия и карта, удачно соединились, хотя я не могу сказать, что в школе география была моим любимым предметом, я больше любил историю. После школы я поступил на Геофак не сразу, моя первая попытка была поступить в Институт востоковедения, потому что у меня ещё много филологических и лингвистических интересов, а там был страноведческий факультет, чтобы соединить и то, и другое, на китайское отделение. Но меня туда, естественно, не взяли, и у меня год пропал. Зимой 1949/50 г. я нигде не учился и не работал, а следующей осенью поступил на Географический факультет МГУ, о чём не жалею.

А. Л. Кто были твоими подлинными учителями в географии? Но не обязательно географы. Я, например, полюбил географию благодаря Гейне и его «Путешествию по Гарцу» и Диккенсу с его описанием путешествия по Италии.

Б. Р. Я могу сказать, что моим учителем был Николай Николаевич Баранский, но, скорее, заочно. (Хотя впоследствии я с ним немного общался и лично, но не в учебной аудитории). Дело в том, что ещё на первом курсе я не представлял себе, чем я буду заниматься. Начнём с того, что при поступлении в Университет я подавал заявление на геоморфологию; она казалась мне самой географичной из множества отраслевых географий. Нас разделили на специальности только на втором курсе. В начале второго курса мой однокурсник Юра Макаров, родом из Куйбышева, т.е. из Самары, впоследствии туда же и вернувшийся на работу (он – автор нескольких книг, так что он там, в провинции же, и состоялся), мне сказал, что нужно заниматься географическим описанием и познакомил меня с работами Н. Н. Баранского. Так, начиная со второго курса, я уже загорелся идеей комплексных географических характеристик, а также единой географией. Предстоящий выбор специальности и разделение географии на физическую и экономическую, как она тогда называлась, мне не нравились, это разделение проходило буквально через моё сердце, потому что мне не хотелось брать то или другое по отдельности, география для меня всегда была едина. Конечно, это было связано с образом ландшафта, с путешествиями. Поэтому я и ухватился за идею Баранского о комплексном географическом описании. Дальше, когда у нас была студенческая практика в Крыму, когда мы пересекли пешком Крымские горы, а я потом один объехал весь полуостров на семнадцати попутных машинах, – я, составляя отчёт, понял, что содержание его мне не интересно, а меня больше интересует методология, каким должно быть комплексное географическое описание. И вот на эту тему я и написал совершенно самостоятельно свою первую работу, которую потом показали Н. Н. Баранскому, и она была зачтена мне как курсовая работа. А на самом деле, когда я её писал, как бы тайно, получилось, что у меня до конца учебного года вообще не было никакой курсовой работы. Тогда это было возможно, потому что формальностей было меньше, и, между прочим, я ухитрился окончить Геофак и получить диплом, так и не сдав некоторых обязательных экзаменов по предметам, которые мне не нравились. И вот, весной 1952 г., когда меня профессор Н. Н. Степанов (один из двух наших славных географов, проживших сто лет), случайно спросил, какая у меня курсовая работа, я ответил, что никакой нет. Это было тогда, когда другие уже защищали свои курсовые работы, т.е. в апреле. Он ахнул: «Как же так?», а я сказал, что вместо курсовой работы пишу всю зиму одно сочинение. «Скорее покажите его руководству кафедры!» Я показал Ю. Г. Саушкину, он передал Н. Н. Баранскому, и так я въехал в географическую науку с темой «Принципы комплексного географического описания».

А. Л. Интересно… А что значит, быть учителем в науке? Не в образовании, а в науке?

Б. Р. Для меня только одна сторона понятия «учитель» ясна: мне нужны были покровители. Н. Н. Баранский меня просто защищал. Ведь благодаря таким людям, как Н.Н.Б, а затем уже его фаворит и ученик Ю. Г. Саушкин, я довольно свободно жил в советское время, пользовался невиданной академической свободой, да и просто личной свободой. Я писал, что хотел, и делал, что хотел (из того, что мог). И всё, что я писал, как бы для себя и с большим удовольствием, всю жизнь прекрасно укладывалось в мой план научной работы. Так было в годы, когда я работал в Университете. В «родной» Университет на работу я попал не сразу, меня распределили в издательство «Географгиз», прекрасно понимая, что в аспирантуру мне дороги нет, потому что она предназначена только для комсомольских работников и агентов КГБ, что, видимо, тогда было одно и то же. Никто даже не говорил, что меня оставят в аспирантуре, но взяли в Географгиз как любимого ученика Н. Н. Баранского, который до того был недолгое время директором этого издательства, если мне не изменяет память, в 1946 г. Там сидели все его ученики, поэтому меня взяли туда как уже готового сотрудника, с определённой репутацией, которую я, конечно же, мгновенно оправдал. Работа в Географгизе была для меня великолепной школой, я сразу стал и научным и литературным редактором, с самого начала, а у меня с русским языком с детства всё было очень хорошо. Я также прошёл корректорские курсы и познакомился с полиграфической техникой того времени. В общем, это была большая школа, а меня особенно и не загружали работой, так как нормы ещё не применялись, но важно было качество. Я редактировал не только тексты, но и карты, внёс вклад в их совершенствование.

Так вот, Николай Николаевич Баранский, а также впоследствии Юлиан Глебович Саушкин, были моими покровителями. Это – единственный вид руководства, который я перенял. У меня под научным руководством были три или четыре талантливых студента: Володя Каганский, Миша Крылов, немногие другие, я чаще выступал в качестве оппонента на защитах – моя задача была не мешать им и, если надо, защищать, если кто-то сомневается в правильности выбранного ими пути. Защищать, разве что, авторитетом, но никак не властью или иным служебным влиянием, поскольку этими атрибутами я никогда не обладал; мой «социальный статус» в общепринятом смысле слова был и остаётся предельно низким. Вот, собственно, и всё. Я не могу сказать, что сам я нуждался в каком бы то ни было руководстве.

А. Л. Что принципиально нового произошло в мире за твою жизнь?

Б. Р. Известные шаги научно-технического прогресса. Меня из родильного дома везли на извозчике. Состоялся прогресс в области транспорта и связи, за которым тянется всё остальное и который сам является, конечно же, отрыжкой гонки вооружений. Это первое.

Второе. Культура стала настолько плюралистичной, что теперь нельзя быть в её центре и воображать, что ты известный ученый или известный поэт, общаешься со всей отечественной культурой. Теперь общество раздроблено на множество субкультур, и они могут вовсе не пересекаться между собой. Поэтому можно сокрушаться, что я нахожусь в какой-то очень провинциальной, периферийной сфере человеческой деятельности, культуры и науки, но это так.

А. Л. Хорошо. А что такого принципиального произошло в науке за десятилетия твоего пребывания в ней?

Б. Р. Появилась кибернетика, электроника и их плоды. Это же настоящий переворот. Но если говорить о нашей, географической науке, то она очень мало меняется. География – очень консервативная наука. В ней новое – это хорошо забытое старое, к которому надо всё время возвращаться: простые различия, ценность изменений при перемещении от места к месту, важность сочетания визуального восприятия с другими методами исследования. Всё это как-то удивительным образом сохраняет свою актуальность и свежесть. Добавилось изучение географических образов, пространственного поведения и менталитета людей, но география «вещественной реальности» от этого нисколько не устарела.

А. Л. В двух-трех тезисах: что ты успел и смог сделать в географии?

Б. Р. Первая моя работа была о «формах районирования», где оно рассматривалось как метод исследования и систематизации аналогично классификации. Я копался с этой темой много лет. Конечно, её части вошли и в другие мои работы, я считал это своей основной работой, чисто научной и даже довольно сложной. Некоторые вещи были для меня очень головоломны, поскольку граничили с математикой. Надо сказать, что монографии на эту тему в чистом виде я так и не написал, не хватило сил, всё разошлось по статьям, теперь я готовлю сборник статей отчасти на эту тему «География, районирование, картоиды» – третий том моей трилогии «Теоретическая география и культурный ландшафт». Сейчас у меня вряд ли найдутся силы написать новую монографию.

Что касается конкретной географии, то мне тоже хотелось бы написать книгу по определённому району. То, что мы с Мишей Сигаловым написали, толстую книгу «Центральная Россия. География, история, культура», меня не вполне удовлетворяет, потому что моя география основывается на визуальных представлениях, и при мысли, что есть какой-нибудь район или город, где я не был, я раскисаю, мне кажется, что я не имею никакого морального права о нём писать, потому что если это прочитают люди, которые там были и, тем более, постоянно там проживают, то они сразу найдут у меня не простительные с их точки зрения ошибки. Потом, конечно, – оторванность от фотографии, от космической съёмки, от всего, без чего нельзя иметь точное представление о Земле, меня сковывает.

В общем же, нельзя сказать, что я чего-то такого не осуществил: по-видимому, я ставил перед собой только посильные задачи, у меня не было очень далёких замыслов, хотя, впрочем, если сейчас вспомнить, я когда-то хотел написать книгу по общей теории классификации, но затем, когда я вращался на семинарах по классификациям, я понял, насколько мала и ничтожна та часть темы, которую я мог бы поднять. Посягать на общую теорию я бы не стал. В общем, я написал то, что хотел написать, а теперь ждать от меня чего-то принципиально нового, пожалуй, не стоит. Сейчас задача состоит в том, чтобы хоть кое-что из ранее написанного популяризировать и продолжать совершенствовать в разных направлениях.

А. Л. У тебя, как ни у кого, огромное количество учеников и последователей.

Б. Р. Что-о?! Первый раз слышу! Ну, хорошо, спрашивай дальше.

А. Л. Ты мог бы назвать трёх самых лучших своих учеников и последователей?

Б. Р. Общепринято считать, что мой ученик – Володя Каганский, и он этого не отрицает. С другой стороны, он многое почерпнул на теоретических семинарах, например, по биологии, независимо от меня. Дальше я кого-либо назвать затрудняюсь… Есть несколько человек, которые меня понимают, но я не могу назвать их своими учениками. Сколько учеников? Ха-ха! Раз-два, и обчёлся. Но, если взять людей того же поколения, рождения конца 40-х и 50-х, тех, кто меня знает и любит, ну, тогда можно упомянуть и Сергея Тархова – он мои работы хорошо понимает, и его метод мышления мне ясен. Мне кажется, что мои работы по теоретической географии понимают не более трех – пяти человек, остальные же знают понаслышке. Надо сказать, что каждый аспирант в своей работе должен упомянуть побольше «известных» учёных своего и смежного профиля. Меня тоже упоминают довольно часто, но преимущественно «соискатели».

Зачислять кого-либо в мои ученики – значит объявлять человека моей интеллектуальной собственностью и отчасти брать на себя моральную ответственность за его научное направление. Сам я на такую наглость не решаюсь. Давайте считать моими учениками только тех, кто сам себя так называет настойчиво и во всеуслышание. Такие талантливые учёные младшего (по сравнению со мной) поколения, как Д. Н. Замятин, В. Л. Каганский, М. П. Крылов, Т. Г. Нефёдова, С. А. Тархов, В. А. Шупер несомненно находились в своё время под немалым влиянием моих работ, но у каждого из них есть ещё как минимум по два-три «учителя» не меньшего ранга, чем я, притом из самых различных сфер, даже далёких от географии.

Мне кажется, ты, Саша, очень преувеличиваешь моё значение в науке. Мировая наука едина, но я в неё не вписался. У меня после 1983 г. не было ни одной зарубежной публикации на английском языке. А кого нет в англоязычных журналах и в Интернете – того, можно считать, нет вовсе. По-видимому, моё околонаучно-литературное творчество – этнографический феномен больной русской культуры и вместе с нею исчезнет, как и вся «the rousskaya intelligentsia».

Число людей, верящих в существование «научной школы Б. Б. Родомана», можно пересчитать по пальцам, и ты, видимо, один из них, это приятно, но и грустно. В конце концов, нельзя сбрасывать со счёта и формальную сторону. Даже работая в Университете, я практически ничего не преподавал и уж точно никогда не имел аспирантов. Но я и не собирал в своей квартире и на кухне каких-то учеников, как это было очень модно в последние советские годы. Меня, в сущности, дважды изгнали из формального научного сообщества: в 1984 г. я вылетел с Геофака МГУ с треском, но и двадцать лет спустя не вписался в академическую географию. Я веду образ жизни отшельника, писателя-одиночки, не имеющего обратной связи с читателями, большей частью предполагаемыми и воображаемыми. Мои научные книги не продаются в магазинах, их нет в казённых библиотеках, это чистейший самиздат, которого много в наши дни: сам автор печатает и раздаёт своим приятелям в качестве сувениров. Десятки не розданных пачек с этими книгами пылятся в моей комнате, дожидаясь, когда их выбросят на свалку.

А. Л. Что такое ученик в науке?

Б. Р. Ах, я же сказал, что для меня эта тема не актуальна! В силу ли моего индивидуализма или неблагодарности этот сюжет меня мало волнует. Приходится сейчас на ходу что-то для тебя придумывать, какие-то ответы, но мне кажется, что они не будут интересными.

Ученики, ученицы… Ну, вот, например, женщины. Они хотят, чтобы учитель говорил им, как делать, чтó делать. У меня самого таких учениц (наверно, к сожалению) не было; всю жизнь завидовал учёным, которые их имели; на эту тему написал трактат «Шеф и его подруга: Любовь на кафедре и в лаборатории». С другой стороны, такие мои вроде бы «настоящие ученики», как В. Л. Каганский, в руководителях-няньках не нуждались, как не нуждался и я в своё время. Я ведь не могу сказать, что Н. Н. Баранский меня понимал. Интересно, что он мне однажды сказал: «Я не понимаю того, что вы пишете, но я чувствую, что это ценно, что это очень оригинально». Вот такую преемственность, хотя она односторонняя, я принимаю. И теперь я тоже могу сказать о моих коллегах младшего поколения, погрузившихся в гуманитарный постмодернизм. Я кое-что заимствовал из трудов Н. Н. Баранского, но он для меня не столько экономико-географ, сколько человек, который транслировал нам географическую методику Альфреда Геттнера. Он в свое время Геттнера читал, и не только его. Н.Н.Б. всё это как бы перевёл на нашу действительность, а я кое-что подхватил. Это очень ценно, чтó он говорил о географической специфике, о географическом мышлении, о географической карте. А всё, что он говорил об экономической географии как таковой, тó я не очень понимал и не любил, тем более, что от нас скрывали главные отрасли советского хозяйства – военно-промышленный комплекс и ГУЛАГ. А какая может быть экономгеография, когда засекречено главное? Поэтому доверия к экономической географии у меня не было. А Н. Н. Баранского я ценю за его толерантность в отношении разных своих учеников. Он очень гордился их разнообразием. Среди них были такие, как В. М. Гохман и Б. С. Хорев, из женщин – ныне здравствующие Галя Сдасюк и Юля Ласис.

Учёный, ученик… Старомодные слова, не подходящие для нашего времени. От них пахнет Средневековьем, схоластикой, розгами.

А. Л. Какой ты видишь географию через сто лет, когда тебя точно уже не будет?

Б. Р. Я не предвижу сохранения такой отрасли знаний, которая будет носить это имя. Какое-то описание Земли? Я считаю, что будущее таких наук, как география – это мониторинг, эдакое ежедневное географическое открытие заново. Мониторинг – наблюдение за тем, что происходит. Что касается конструктивной географии, т.е. того, чтобы всё перелопачивать и переделывать, чтобы перестраивать весь мир как какой-то гигантский город – к этому мы сейчас относимся с большой осторожностью, хотя в советское время нам казалось, что это логичное расширение сферы градостроительства и прикладной (конструктивной) географии на всю планету. И почему бы нам не перегородить плотиной Берингов пролив, почему бы не передвигать материки и не смещать земную ось, если это рано или поздно будет во власти человека? Сейчас я считаю главной задачей людей – ограничивать свою численность и вписываться в биосферу. Поэтому я хочу вспомнить слова, родившиеся у меня под влиянием Юлия Григорьевича Липеца, который сказал: «Польза от географии в том, что она меньше других наук навредила». Я после него стал говорить о том, что есть науки-двигатели и науки-тормоза. В самом деле, если мы хотим куда-то ехать, то нужно, чтобы в машине работал не только двигатель, но и были исправными тормоза. Поэтому экологические и некоторые медико-биологические науки, а также, несомненно, почти все гуманитарные служат полезными тормозами для того, чтобы как-то смягчать бесконечную агрессию и экспансию рода человеческого. И поэтому, возможно, география с экологическим и природоохранным уклоном, которой я занимаюсь, призвана служить своеобразным тормозом и напоминать людям, что земной шар не резиновый, и пока ещё переселение в космос, если оно вообще возможно, не решит наших проблем. Поэтому нужно умерять свои потребности, ограничивать и сдерживать агрессию человека; нельзя бесконечно потреблять и быть обществом всеобщего потребления. Науки и учения, ограничивающие деятельность людей, несомненно необходимы. Но будет ли всё это объединяться под маркой «Made in Geography», я сомневаюсь, уж слишком не престижно стало само слово «география»; в средствах массовой информации оно в качестве названия науки не фигурирует, там говорят, «география того, география другого», что подразумевает только размещение. Сегодня в России географы стыдятся своих географических дипломов, не оглашают в СМИ своей географической специальности, и даже в «родных» вузах прячутся за ширму «геоэкологии». У нас полным-полно всяких модных «гео-» – геополитика, геоэкономика, геокультурология, но элементарной географии даже гуманитарии знать не знают, не говоря уже о теоретической.

А. Л. Вопрос, который близок к предыдущему, и ты даже отчасти ответил на него. Каким ты видишь мир через сто лет?

Б. Р. Я пессимист, и не стоит серьезно относиться к тому, каким я вижу мир. Откровенно высказываться на эту тему значит портить народу настроение. К сожалению, я вижу будущий мир своего рода пустыней или мусорной свалкой, в недрах которой люди будут жить в искусственной среде. На меня большое впечатление произвело недавнее путешествие по Таиланду и Малайзии, когда я увидел, как люди, которые тысячелетиями жили в тропическом климате, сейчас полностью от него отвернулись. Они хотят жить в помещениях с кондиционированным воздухом, где всего лишь двенадцать градусов тепла, где дует ветер от вентиляторов. И они строят дома, небоскрёбы такие же, как в Москве, или, наоборот, у нас в Москве строят такие же дома, отчаянно догоняя Сингапур и Малайзию, с главной целью – удерживать холод, вырабатываемый холодильными установками. Потому что, если бы не это, они прекрасно жили бы под навесом, в спальнях на циновках. Но они хотят холода, они хотят льда, снега. У них социальный статус теперь измеряется количеством потребляемого холода, т.е. не калориями, а фригориями. Так зачем же людям, у которых такие потребности, жить с видом на небо и естественную растительность? Ведь есть же каюты и гостиничные номера с кондиционерами, но без окон, в глубине корабля или небоскрёба. Видимо, люди зароются в искусственные помещения и будут там смотреть на экране как реальные, так и ирреальные пейзажи. Это мне, конечно, не нравится. Но, с другой стороны, я даже не знаю, в какой степени человек как живое существо сохранится. Может, он уступит место каким-то машинам, или сам себя преобразует частично в какие-то механизмы. Или вообще он исчезнет как биологический вид, но перепишет свою информацию на другие носители, неорганические, которые будут дальше развиваться. Если речь идет о преемственности культуры и интеллекта, то ведь интеллект можно переписать и на другие носители. Комок крови, мяса и дерьма в качестве носителя интеллекта, возможно, устареет, так сказать, протухнет. А интеллект можно сохранить и на других, несравненно более долговечных субстратах.

Внимание! Это не конец книги.

Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!