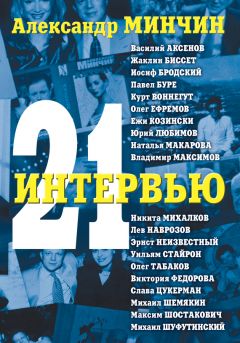

Текст книги "21 интервью"

Автор книги: Александр Минчин

Жанр: Документальная литература, Публицистика

Возрастные ограничения: +16

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 8 (всего у книги 28 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]

Беседа с режиссером Юрием Любимовым

Минчин: О вашем детстве?

Любимов: У меня биография как у Щепкина: «сын крепостного», но я не сын – дед у меня был крепостной мужик, потом он был раскулачен (на восьмом десятке) и выброшен в снег из собственного жилища. Он не понял – думал, что просто хулиганы пришли, и стал защищать дом; его избили, конечно, и бросили в сугроб. От этого у него был инсульт. Я его встречал на Ярославском вокзале, так как отец в это время, по-моему, сидел в тюрьме. Я хорошо запомнил, как дед дал мне – он был с бабушкой, ехали мы на извозчике зимой, жили мы на Плющихе, в Земледельческом переулке – когда я носил его тючки на третий этаж, серебряный рубль. Я был очень смущен и отказывался брать, на что он сказал: «Возьми и запомни – за работу надо платить, иначе все развалится и никакой жизни не будет». Позже дед водил меня в церковь и я даже прислуживал там.

Минчин: У вас больше воспоминаний детства связано с дедушкой, чем с папой?

Любимов: Нет, и с папой очень многое связано. Хотя иногда и унизительных воспоминаний: например, как два балбеса, я и мой умерший брат Давид, посмели папе сказать: «и правильно вас сажали», «вы отсталый тип». Отец был человек спонтанный, хотя и выдержанный, со всего размаху он влепил брату сильную пощечину. Брат ушел из дома, а я ушел за ним, потом бедная мама нас вернула. Мама была и учительницей, и бухгалтером. Всего нас было четверо детей, но сейчас осталась одна сестра, она там живет и мой старший сын тоже там живет. Папа женился на маме с определенной целью: чтобы смягчить репрессии, так как он был «лишенец», числился в списках, и я, например, не мог поступить тогда в десятилетку, а должен был идти в ФЗУ Мосэнерго и сперва заработать рабочий стаж. Поэтому, когда меня «дорогие товарищи» выгнали, то в моей трудовой книжке к моему 70-летию стаж рабочий – поверите или нет – исчисляется с четырнадцати лет. Кстати, я был монтером высокой квалификации, так что они не постеснялись и выгнали рабочего человека.

Папа был очень расстроен, когда я неожиданно бросил готовиться к поступлению в Энергетический институт (я имел уже стаж и мог поступать), а вместо этого пошел читать речь Юрия Олеши на 1-м съезде советских писателей, чем очень удивил труппу Московского художественного театра – 2-го, которую и саму быстро, через год, закрыли. Было это глупое постановление в «Правде»: закрыть театр как малохудожественный, а труппу распределить – это был анекдот – и укрепить московские театры. Так вот анекдот ходил по Москве, что слили труппы Малого и Художественного и получился малохудожественный театр.

Минчин: Почему и как вы стали актером?

Любимов: Произошло это как-то спонтанно, тогда везде были популярны школы Айседоры Дункан, и мама меня отдала в такую школу. Потом я занимался акробатикой, еще чем-то; я много учился – сколько себя помню, я все время чему-то учился.

Когда закрыли 2-й МХАТ, я поступал в театр Вахтангова, меня приняли, и я очень рано стал играть на сцене. То есть я учился и играл. Мне повезло: я играл там маленькие роли с большими актерами, например со Щукиным. Я ему понравился, и он даже пытался меня освободить от армии, так как я уже играл достаточное количество ролей. Но вскоре он умер довольно молодым, ему было всего сорок с чем-то. Умер ночью, читая Дидро «Парадокс об актере». Замечательный был актер, удивительный.

Минчин: Кто из актеров потряс вас больше всего за всю жизнь? По актерскому дарованию, таланту?

Любимов: Как ни странно, я сначала не сразу понял, а потом разобрался – Остужев. Когда он играл в Москве Отелло после долгого перерыва, он был совершенно другой манеры, романтической. Говорил потрясающе, красивый голос, огромные губы, огромные голубые глаза. До сих пор помню трактовку роли – это удивительно, как он играл момент «За что-о она мне изменила?!». И вдруг он видел руки черные и: «Черный-й! Черныя-я-я-я-я». (Великолепно имитирует голос Остужева.) Он играл по амплитуде – от самых высоких тонов до глубоких. Причем он один говорил совершенно неестественно, а все пытались вроде естественно говорить, а получалась совершенно обратная картина: все были неестественны, а он был упоителен, просто от него нельзя было оторвать глаз. Он был глухой… у него была целая система разработана, он учил весь текст Отелло, спектакль был не очень интересный, но вся Москва – и Рихтер, и Немирович-Данченко, и вся элита кричали: «Вива, Остужев! Браво-о, Остужев!». А он не слышал, тогда кто-то выскочил на сцену и в ухо ему стал кричать: «Это все вам, вам!».

Но он и в жизни так говорил. Потом судьба меня с ним столкнула. Был такой чтец Дмитрий Журавлев (не знаю, живой ли сейчас) и другой был замечательный чтец Яхонтов, мы гуляли вместе, и вот Остужев шел по бульвару навстречу, такой старомодный, грустный, увидел нас и говорит (копирует Остужева): «Дмитрий, сдохла-а моя собака, оди-ин остался я как перс-ст!». То есть он так и в жизни говорил. Но на сцене это было поразительно впечатляюще, я никогда не забуду зал, который утыкался в руки, в платки, мужчинам было неудобно, но все плакали, когда он говорил: «Лети, мой сокол, и оборви-и мне струны сердца мо-его-о-о!». Такая странная манера игры, но настолько пластично, настолько согрето, это было очень прожито все внутри. Было это до войны, я только начинал свои театральные похождения.

Минчин: Что произошло после смерти Щукина?

Любимов: Меня забрали в армию, где я долго торчал, это еще в Финскую, прошел курсы какие-то страшные – тоже полезно актеру и режиссеру, тяжело, но полезно. Потом я в блокаде долго сидел Ленинградской, потом (имитирует голос «вождя») «был на Малой земле, понимаете ли, где дарагой Леонид Ильич, понимаете, написал свои бессмертные произведения, вот. По заводскому гудку, понимаете ли. И мы с друзьями пели про тракториста, которого убили кулаки, понимаете ли, и набегала скупая мужская слеза, был большой гнеу унутри, понимаете ли. Вот это чувство классовой борьбы, правда, потом выяснилось, что тракториста этого не убили, но, понимаете, пели мы, ну, немножко выпимши, конечно, но с глубоким чувством, понимаете, вот это забывать нельзя-я!».

А сейчас в моей жизни мне очень помогает прошлое актерство, потому что любому актеру западному я могу показать тенденцию, намерение, и показать точно от характера. И это мне помогает, безусловно, в борьбе с языковыми барьерами, потому что я шатаюсь теперь по всему миру. Так что бывшая профессия помогает. Я не принадлежу, кстати, к режиссерам, которые и играют, и ставят, я считаю это невозможным для себя, потому что вся энергия моя уходит на постановку спектакля.

Минчин: Вы же были очень известным киноактером?

Любимов: Да. Я много снимался по тому времени.

Минчин: Премии получали?

Любимов: Премии всякие получал. Я даже Сталинскую получил, но это я получил в театре…

Минчин: Оттого и близость с Трифоновым?!

Любимов: Да, он тоже был лауреат Сталинской премии.

Минчин: За «Студентов».

Любимов: За самый плохой роман…

Минчин: Но, правда, отказался от него потом.

Любимов: Да, он отказался, молодец.

Минчин: От первенца отказаться – это как своего ребенка выбросить…

Любимов: К этому времени он очень зрелый мужчина был. Своеобразный был человек очень. Казался снаружи свинцовым таким, тяжелым – кусок металла, а на самом деле он был очень мягкий, наблюдательный и очень все точно видел… особенно ближних своих.

Минчин: Что-нибудь еще о ваших актерских годах?

Любимов: Одно вот помню: это уже как для режиссера, из итогов своих наблюдений театральной жизни. Сыграл я экстренно, просил Рубен Николаевич Симонов, руководитель Вахтанговского театра. Тоже смешной человек, уж очень большевиков боялся…

Минчин: Почему бы это…

Любимов: Нет, у него как раз нет. Так он вроде умел ладить, все премии получал, все звания получал, но очень их боялся, немного по-другому, чем Шостакович, но просто панически их боялся. Он готов был подписать все что угодно, лишь бы от него отстали. Но Шостаковича очень много били и били, как по-русски говорят, вусмерть, поэтому он действительно был комок нервов. Били его всегда, это уже потом его сделали классиком. Героем соцтруда и так далее, и так далее. Но он все равно боялся. Я знал его много десятилетий, меня познакомил с ним мой очень близкий друг Николай Робертович Эрдман.

Минчин: Как же вы пошли на преподавательскую работу?

Любимов: Я пошел от разочарований.

Да, я прервался и не договорил о Симонове. Вы меня возвращайте: все-таки нелегко всю свою жизнь рассказывать, как вы мне заказали. Я помню, я срочно ввелся, роль была прекрасная – Бенедикт, это был хороший спектакль когда-то, с музыкой небезызвестного Хренникова-молодого, которого все распевали песни из «Много шума». Рубен играл и Мансурова, то есть старейшие актеры, ученики самого Вахтангова исполняли роли Бенедикта и Беатриче. Потом Рубен ввел меня, и я сыграл эту роль успешно, и публика была милостива ко мне. Я сидел разгримировывался, довольный, что успех все-таки, все нормально, особенно после такого блестящего исполнения самого Симонова, как прибежали люди и говорят: сам, сам к тебе идет в артистическую. Значит, пришел Рубен и говорит (копирует Симонова): «Юра, я так считаю, что вы молодец, вы хорошо справились с ролью, понимаете, весь рисунок роли прекрасный, филигранный, ну и вы видели, какой прием, аплодисмент был хороший, все нормально, вам спасибо, выручили, как быстро и хорошо вошли в роль». А я умывался, снимал грим у рукомойника и говорю: «Рубен Николаевич, а что я особенного сделал, я просто повторил ваш рисунок». И вдруг он красный стал, обиделся и сказал: «Мальчишка, понимаете, как вы… вы… это был труднейший рисунок, который я создавал, понимаете, вместе со всеми, это же входит в профессию актера – уметь повторить рисунок, а вы заявляете, что вы сделали ерунду какую-то. Я пришел вас поздравить…». Рассердился, хлопнул дверью и ушел. Я тогда как-то не очень думал – что я делал, а потом, когда уже стал режиссером, я понял, что он был глубоко прав, а я просто глупо себя вел. Глупо, потому что это входит в профессию актера – актер должен уметь взять рисунок, это исполнительская профессия. И основные конфликты на этой почве, я нисколько не хочу унижать исполнителей – наоборот, к сожалению, на Западе больше ценят исполнителей, режиссуру мало ценят, в Америке особенно. А актерское искусство даже лучше оплачивается.

Минчин: Вы все-таки считаете, что вы по другую сторону «оркестровой ямы», когда вы работаете с исполнительским составом, вы считаете, что «они» – это актеры и «вы» – это режиссер, то есть разделительный занавес есть?

Любимов: Есть, есть. Я стараюсь найти контакт какой-то человеческий и для пользы постановки, и вообще. Оперные артисты более послушны, они привыкли к точности: клавир, секунды, палочка дирижера.

Минчин:…Итак, вы перешли со сцены театра в училище?

Любимов: Да, вы знаете, мне как-то надоело играть. Играл я много, часто довольно успешно, но меня как-то перестал устраивать театр; что это как-то старомодно, все меня стало раздражать: реквизит, декорации, я входил в бесконечные конфликты с режиссерами… даже один симпатичнейший режиссер грустно сказал: «Любимов постулат Немировича, что режиссер должен умереть в актере, понял буквально». Может, я и в кино начал проверять, что у меня есть какие-то данные быть режиссером, часто я уговаривал своих друзей-режиссеров: ну сделай хоть один дубль, как я тебя прошу, я тебе покажу, как я хочу сыграть, один дубль. Потом я эти отношения всегда с актерами устанавливал (даже оперными): вам не нравится – покажите, что вам удобно. И если я вижу, что это лучше того, что я предлагаю, я с радостью соглашусь, но, к сожалению, это редко бывает. И их нельзя обвинять: они не видят целого. Не знаю, тут какая-то путаница и странности происходят, актеры всегда обижаются, независимо от того, какие они актеры: балетные, оперные, драматические, ведь никто не отнимает их дара исполнительского, но это другая профессия – режиссера, кто-то должен делать целое, как говорят, кто заказывает музыку?

Минчин: Но преподавать вам нравилось – это, наверно, какая-то часть в вас от режиссера была?

Любимов: Это была какая-то неудовлетворенность, уже будучи на сцене, возможно, защищая себя, я считал, что плохо учили, что недостаточно я оснащен ремеслом, что очень много все о психологической стороне системы Станиславского говорили, все же учили по трафарету, а Системы нету, Системы – нет. Я просто считаю, что это метод, метод работы великого мастера, а никакой системы в искусстве быть не может просто, ее не существует, как не может существовать соцреализм. Это просто скверная литература, никому не нужная, графоманство, и всё. Система – почему неизвестно больше вреда от нее или пользы, безусловно, когда трудные моменты в жизни актера, то она помогает элементарно разобраться в логике поведения характера, но – унификация обучения, когда школы театральные и институты Союза учат строго по программе с небольшими, очень мизерными отклонениями от Системы, – это, по-моему, просто глупость. Я на себе это испытал, когда учился во 2-м МХАТе.

Минчин: Как возник Театр на Таганке?

Любимов: Я свяжу только. Моя неудовлетворенность актерская, иными словами, надоевшая профессия – вроде мне уже за сорок, чего-то я рожу мажу, губки крашу, в общем, все это вместе и то, что я говорил выше, меня стало раздражать, я перестал получать удовольствие от сцены и резко переменил профессию. Все даже удивились – я сначала пошел преподавать, играл, а потом сделал «Добрый человек из Сезуана» Брехта, я тогда впервые прочел Брехта, его опубликовали, но никто в театрах его почти не ставил. А мне показалась интересной странность его драматургии, чужеродность канонам советской драматургии – это было загадочно, очень любопытно, а как это сделать? Я попросил кафедру, сперва мне отказали, сказали: зачем этот автор, противоестественный русской школе (а что нет?..), рационалист, нет эмоциональности – ну, всякие глупости; короче говоря, я их все-таки уговорил, что только покажу кусок на сорок-пятьдесят минут, и тогда кафедра решит, может ли это быть дипломным спектаклем. Я не думал, что это будет Театр, мне просто казалось, что для того, чтобы играть этого автора, нужно сделать спектакль уже на третьем курсе, чтобы они могли учиться – четвертый курс – и играть спектакль. Потому что Брехт требует контакта особого со зрительным залом.

Я был рядовым педагогом, это не был мой курс, я даже не всех их взял потом в Театр, но мне и условия такие поставили: я мог взять только десять человек, остальных я взял из старого театра, и сразу была проведена полная реформа этого старого театра, который был должен государству 70 тысяч рублей, и мы платили долги, устраивали актеров старой гвардии в другие театры, в концертные организации, так как могли возникнуть суды и они могли восстановиться.

Минчин: Как вам удалось, через какие каналы (хотя все знали, что в старом Театре на Таганке был полный бардак) уйти со спектаклем Брехта, отколоться и получить свой Театр?

Любимов: Вы знаете, это был такой сильный резонанс в Москве – а все-таки были остатки хрущевских времен. Я, в общем, шмыгнул в дверь последним, а потом дверь захлопнулась. Закрылась. То, что я поставил на третьем курсе, – кафедра спектакль закрыла как ненужный и формалистический (был специальный документ, официальный, с печатью ректора училища Захавы). Меня сразу стали прорабатывать по партийной и по другим линиям, но тут мне как бы подфартило: в «Неделе» была опубликована очень хорошая рецензия на мой спектакль. Мы сыграли спектакль еще пару раз в студенческом театре – наверху, с милицией, с выламыванием дверей, со всем дипломатическим корпусом, с криками на некоторые зонги – повторить! повторить! – и я понимал, что дело кончится плохо. Когда спели зонг «Шагают бар-раны в ряд, бьют бар-ра-баны, кожу на них дают сами бар-раны!», то весь зал стал орать: повторить, повто-рить! И Захава, бедный, выбежал из зала и решил, что надо запрещать спектакль. Потом мы стали играть в разных клубах, домах – Доме актера, Доме писателя, ученых в Дубне. Они, актеры, еще учились, я преподавал, и тогда мне уже стали подыскивать театр, так как появилась заметка Константина Симонова в «Правде», чтобы сохранить коллектив. Тогда был модный Андрей Вознесенский, в зените славы, он тоже выступал «за», ученые очень крупные поддерживали затею, писатели. И было решено, что мне нужно дать театр. Сперва меня хотели в Ленинского комсомола, но, к счастью, вдруг они передумали, и туда пошел Анатолий Васильевич Эфрос. А меня тогда сунули в этот театр на Таганку. Все мне говорили: зачем ты его берешь, туда никто не ходит, рабочая окраина, жуть. Мне тогда было сорок пять лет, в 1964 году. Как раз только открылся «Добрый человек из Сезуана», как сняли Хрущева. Такое совпадение. С этого спектакля и начался Театр на Таганке.

Минчин: Юрий Петрович, какой был следующий спектакль, который вы, уже имея Театр, сцену и стены, поставили?

Любимов: Следующий спектакль – я делал инсценировку «Героя нашего времени», адаптацию вместе с Эрдманом, он милостиво согласился мне помогать. Это был, с моей точки зрения, неудачный спектакль, хотя сама адаптация была очень интересной. Странно…

Минчин: Есть ли у вас любимые драматурги? Почему вы предпочитаете Брехта? А не, скажем, Шоу или Сартра?

Любимов: Видите ли, оттого что просто театр возник на пьесе Брехта, то я считал интересным и дальше его зондировать.

Поэтому я поставил еще два спектакля. Всего я поставил за всю свою жизнь четыре спектакля Брехта: «Галилей», «Турандот, или Конгресс обелителей», «Трехгрошовую оперу» и мой первый спектакль. Он мне показался интересным по театру, по вообще-то новым вещам, которых я не знал. Так называемый «театр улиц».

Любимый мой драматург по-прежнему Шекспир. Интересовали Шоу, Ануй, Ионеско – я хотел ставить «Носороги», но мне не дали, Беккета хотел поставить «В ожидании Годо», тоже как-то не получилось. В этом тоже ничего нет страшного – значит, перст судьбы. В общем, я считаю, что в итоге весь мой путь получился от Брехта – к Достоевскому через прозу. То есть проза была намного интересней и в прозе я смог себя свободней и лучше выразить, поскольку я считал свой театр Авторским. Да и адаптации я все делал сам, а если автор был живой, то вместе с ним.

Минчин: Почему вам близок именно Мейерхольд?

Любимов: Я бы так не сказал, мне достаточно сведущие люди говорили: нет, у вас совсем другой театр. Хотя близок по рассказам, скорее, потому что ведь я видел работы совсем молодым человеком, я помню «Лес», «Ревизор», «Даму с камелиями». Я это никогда не ставил и знал по рассказам Эрдмана, актера Гарина. Все рассказы о Мейерхольде, и что я видел, что мне врезалось: во-первых, его огромная эрудиция, абсолютно своя методология, его умение владеть всеми формами: гротеск, музыкальность, психологический театр; его необыкновенная разносторонность, острота. Ведь не случайно Эйзенштейн, когда его спрашивали: у кого вы учились монтажу? – отвечал: «Мой учитель – Мейерхольд». А потом монтаж снова вернулся в театр, сделав круг – в советский кинематограф и назад. Также Мейерхольд был очень близок с Вахтанговским театром, он даже репетировал «Бориса Годунова».

Минчин: По какому принципу вы отбирали спектакли для Театра? Вам действительно нравится «Что делать?» Чернышевского или «Мать» Горького?

Любимов: Нет, это была ситуация, в которой делать было уже нечего. Мне всё закрыли, как в последние годы (когда закрыли и «Бориса Годунова», и «Высоцкого»), и сказали: вот хотите ставить «Мать» – ставьте, а не хотите – делайте что хотите. И также было предложено «Что делать?». Чтобы выжить и не погубить Театр, я пошел на это, но сказал: сначала я подумаю. Я сделал «Мать», но они и ее не хотели разрешать! Эти спектакли наиболее были встречены в штыки цензурой, да-да, никто в театре не ожидал такого. Хотя адаптация была хорошей, я взял все сильные места из Горького, спектакль получился очень сильный и по форме, и по воздействию на публику. Его не хотели просто пропускать, но закрыть им было тоже очень трудно, они не могли. Я им, помню, сказал: «Если у вас какие-то прямые ассоциации, то – лечитесь! И перенесем разговор в другие инстанции». То им «Дубинушка» не нравилась, уберите. Я говорю – как? это национальная песня, народная, на которой целые поколения воспитывались, уже и она вас не устраивает, Шаляпин ее пел.

Минчин: Вы, наверно, единственный режиссер в Москве, который сдавал спектакли?

Любимов: Нет, все сдавали, только гораздо спокойней. Когда же им закрывали, то вся Москва шумела: ой, там во МХАТе, заставили чего-то менять, – а мне просто закрывали, без всяких разговоров, или я сдавал по пять-шесть раз, а спектакль «Живой» я сдавал пятнадцать лет, так и не сдал.

Я всегда искал спектакли, которые оптимально выражали мои тревоги, мои наблюдения, или это было в прозе, или это было в стихах. Отсюда возник целый цикл своего рода поэтических представлений, которые тоже для Москвы были новостью. Начал я это совершенно случайно, желая привлечь Вознесенского, которого хвалил мне покойный Борис Леонидович Пастернак. Андрей начинал очень интересно, искал слова, хорошо и своеобразно их расставлял, и Пастернаку показалось, что это обещающий многое поэт. Но со временем Андрей очень изменился, стал другой. Хитрец!

Минчин: Когда у вас начались неприятности с советской властью?

Любимов: Я уже говорил – от деда к отцу, а от отца эти неприятности перешли ко мне, видно, это уже семейное. Они, столкновения, начались у меня странно, когда я был еще актером. А как у режиссера – в училище, во время постановки Брехта. А со всей силой они, неприятности, начались сразу после спектакля «10 дней», который сам прошел ничего, без скандалов. В это время изменилась политическая обстановка, уже все стали ждать, что же будет с Чехословакией, 1968 год. В это же время я поставил «Павшие и живые», которые вызвали гнев начальства, потому что это был антисталинский спектакль, а они в это время старались «уделать» соседей. Правда, он был выскоблен довольно сильно, но все-таки для меня оставался ценным благодаря прекрасной поэзии, которая в нем была, также интересной форме, и спектакль вызывал очень сильный отклик у зрителя, который его смотрел. И чины все-таки закрыть его не смогли. Они его испортили довольно сильно, но он все же имел свою художественную ценность и шел до последнего времени. Как раз за этот спектакль заступался Симонов (возвращаясь к вашему вопросу о нем и учитывая всю противоречивость его натуры и поступков) – он не мог понять, почему его закрывали.

Минчин: С неприятностями пока все – для начала, потому что потом мы более подробно остановимся, когда разобьем на «правителей», и вы о каждом «теплое» слово скажете.

Минчин: Спектакль «Живой». Что значит «четыре раза сдавал»? И почему пятнадцать лет его не могли выпустить?

Любимов: Потому что первый раз, когда я его выпустил, спектакль закрыли, а меня выгнали. Официально. Меня выгоняли, а в это время шел «Галилей» и шла сцена «Как вы думаете, он сдастся, если ему покажут орудие пытки?» Говорят, что актеры играли прекрасно – такой атмосферы не было никогда во время спектакля, как в этот трагический день. И действительно: я приехал и меня освободили от работы. Потом я написал письмо «да-рагому и незабвенному» (копирует Брежнева) Леониду Ильичу, и меня восстановили, «понимаете ли», на работе. Впервые я услышал, как его помощник мне сказал: а дальше под запись, я спрашиваю: какую запись? Оказывается, это то, что велено передать, «прямая речь»: «чтобы я работал спокойно, понимаете ли, на блага (г-фрикативное) народа, что художнику надо доверять». Я говорю: а как же мне сказать им, ведь не поверят, мне в ответ: «Для этого вам это читается, чтобы вы могли говорить всем товарищам, которые вас лишили работы». В моем письме была формулировка – ну я консультировался, конечно, потому что писать к Царю нужно осмотрительно, продумав, и, главное, поменьше, так вот: «Из моих посещений учреждений, которым вы поручили руководить искусством, на меня веяло китайщиной и никакого понимания я не нашел». Заканчивалось письмо: «Если вы найдете возможным, разрешите работать мне, продолжать работать в созданном мною театре». Насчет спектакля, самой повести, я так понял, что им не пришлось по вкусу, – вот как так мужик сумел все начальство обвести вокруг пальца. Под вздох мы им попали куда-то. Я впервые почувствовал, что судьба сидящих в зале и этого мужика несчастного на сцене – она идентична, и поэтому огромное сопереживание возникало. Не могу не вспомнить: Эрдман мне посоветовал прочитать, когда эта вещь появилась в «Новом мире». Мне она очень понравилась, я познакомился с Борисом Можаевым, он сначала был сильно недоверчив, потому что наш театр называли «а-а, жидовский театр на Таганке». Разве может такой театр поставить что-нибудь народное, крестьянское, наше, исконное? Меня они называли «еврей», и театр поэтому «еврейский». (Смеется.) Потом Можаев доверил все-таки нам свое произведение и был, конечно, очень доволен. Я сдавал и сдавал этот спектакль управлениям, министерствам – всем. Фурцева кричала – был пустой зал, секретарь парткома, каким-то образом пробрался Вознесенский, а так никого, даже художника не впустили Боровского – она как заорет: «Здесь есть партийная организация?». И встал такой нахохленный секретарь, напуганный, на сову похож, и говорит: «Есть, вот я…». Она посмотрела и говорит: «Это вы? Тут нет партийной организации!». И он сел.

Интересная подробность для всей этой машины, Фурцева где-то сидела в гостях вечером и говорила: «Ну, завтра я поеду к этому Любимову, я ему покажу, как ставить такие спектакли, которые нам не нужны». Не глядя! еще не побывав в театре! Это у них запросто было. И все-таки в ней было что-то живое, человеческое – бабское скорей. Она даже рвалась как-то помочь, но по-своему: давайте это уберем, здесь добавим и все сделаем!

Первый раз, кстати, меня выгнали, когда смотрел репетицию спектакля Жан Вилар, он не знал русского. Меня выгоняли, и один из пунктов там был, что «он допустил на просмотр иностранца», что особенно отягощает…

Минчин: «Отягощающее вину обстоятельство»!

Любимов: Я им говорю: так он же не говорит по-русски, – не важно! Да, вспомнил, я же еще Демичеву этот спектакль сдавал, и он разрешил! По этому поводу вспоминается интересный случай, когда я Шелесту, снятому с членов Политбюро, сказал: вот, закрыли спектакль, Демичев приехал, разрешил, потом, когда до министерства доехал, то запретил. Он говорит: ну что же, вдумчивый товарищ, сказал Шелест с иронией. Да, так они и жили…

Минчин: «Мастер и Маргарита» – вершина Театра на Таганке, как вы смогли прорваться?

Любимов: Никто не верил, и это есть чудо непонятное. Я это объясняю так: меня очень часто вызывали разные начальники и все время выясняли: что я делаю, что я думаю делать. А я всегда говорил, вот «Мастера и Маргариту» репетирую. «А кто-нибудь знает об этом?!» Я говорю: все знают, а как скроешь? – это же официальный государственный театр, это ж не мой собственный. Я всех их предупредил, что министр знает, секретарь ЦК знает, министерство РСФСР знает – все знают. И очередной начальник говорил: да? и что, вы репетируете? Я говорил: да. И они все выясняли, кто разрешил. А пока они выясняли, спектакль шел, даже несмотря на разгромную статью в «Правде» под названием «Сеанс „черной магии“ на Таганке».

Спектакль этот тоже принимали несколько раз. Сперва комиссия по наследию Булгакова, которую возглавлял Симонов. Они дали хороший отзыв на адаптацию, а потом уж неудобно было даже препятствовать. В результате я не сделал в спектакле ни одной поправки, вот это из области чудес: непонятно, все время ругали, была милиция, потому что по Москве ходил слух постоянно, что это последний спектакль, что его закрывают. В театр всегда нельзя было попасть, а на этот спектакль – всегда милиция, всегда скандалы, перекрывали движение вокруг, толпа, осаждающие здание.

Сами актеры выжидали: это был случай, когда все считали, что зря репетируем, спектакль все равно не пойдет, но работали они с большой отдачей, работали все очень быстро, как в европейских театрах. Я сделал спектакль в сорок пять пятичасовых репетиций, и это все. А здесь – восьмичасовые репетиции. Все были влюблены в произведение, и процесс работы, видимо, очень увлекал. Это был первый случай, когда сначала была придумана форма, а потом сделана адаптация. У меня была какая-то мистическая идея к десятилетию Театра сделать Булгакову подарок. Что все, что Театр накопил самого лучшего, из всех таких находок своих – бросить в этот спектакль. Тем более, они мне деньги не дали на репетиции, сказали, что это никому не нужно. Я взял тогда готовые части, сделал коллаж: занавес из Гамлета, маятник из «Часа пик», крылечко из «Обмена», потому что это все метафорические вещи. Премьера была 13-го числа, мы специально сделали, как «чертова дюжина», и я завещал актерам играть спектакль в день рождения, в день смерти Булгакова и 13-го числа каждого месяца. Премьера же состоялась в 1977 году.

Минчин: Довелось ли вам видеть Булгакова?

Любимов: Николай Робертович меня как-то познакомил, так, вскользь. Это был единственный человек, который когда приезжал в Москву, то ночевал у Булгакова, и они дружили.

Минчин: Да, Булгаков сам очень высоко ценил Эрдмана, он не многих ценил высоко…

Любимов: Очень-очень, у них была дружба настоящая.

Минчин: Ваша первая встреча с Пастернаком. И подвопрос: любимые поэты?

Любимов: Я, когда был молодым, играл Ромео в его переводе. И вот Андрей Андреевич писал где-то: он сидел в партере, я фехтовал, шпага отломилась и воткнулась острием между Пастернаком и Андрей Андреевичем, Вознесенским. А Борис Леонидович пришел целовать на сцену, звать в гости, спектакль был слабый, но ему нравилось. А может, в этот день я играл по-особенному, ради него. Это была наша первая встреча. Привел его за кулисы Рубен Симонов, а потом мы поехали к нему на дачу, он читал стихи. И после я к нему приезжал и тронул его очень тем, что приехал, когда его травили и к нему никто не приезжал. Я пришел, меня долго не пускала домработница, трясла ковры, а в это время выглядывала какая-то странная фигура в скороходовском ботинке белом и пижаме и пряталась. Тогда я закричал: «Борис Леонидович, это я – Любимов». «Да, а вы знаете, я принял вас за иностранного корреспондента. Они все время хотят из меня сделать лидера оппозиции, а я терпеть не могу политику и всяких лидеров, и оппозицию тоже». И мы долго ходили, гуляли, и он меня покорил тем, что ни слова не сказал, в каком он положении: что его прорабатывают, травят, ни единого слова – он мне говорил, что хочет написать пьесу: «Вот типа „Дворянского гнезда“». И: «Наверно, приятно играть Шекспира – это драматургия, которая держит как ковер-самолет». Потом читал (копирует Пастернака):

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?