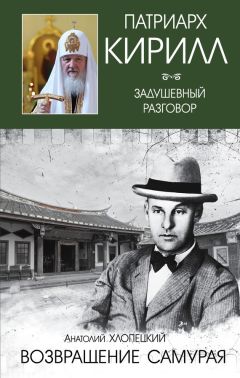

Текст книги "Русский самурай. Книга 2. Возвращение самурая"

Автор книги: Анатолий Хлопецкий

Жанр: Религия: прочее, Религия

Возрастные ограничения: +6

сообщить о неприемлемом содержимом

Текущая страница: 7 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]

Недальняя, казалось, дорога затянулась на более длительное время, чем полагал Василий: препятствовала непредсказуемая тихоокеанская погода. Эти места были опасны частыми штормами, и чтобы не разбиться о прибрежные скалы, суда подолгу дрейфовали в открытом море.

Василий валялся на верхней койке, листая взятые с собой каталоги иностранных фильмов и стараясь не участвовать в разговорах своих попутчиков. Некоторые из их высказываний, впрочем, были не лишены интереса.

– Знаете, господа, – разглагольствовал, полируя от скуки ногти, скуластый поручик. – Еще перед Русско-японской войной 1903–1904 годов наш профессор Томидзу предрекал, что будут три войны с Россией. «В первой войне, – писал он, – нам нужно дойти до Байкала; во вторую войну с Россией мы водрузим знамена победы на высотах Урала; но будет еще и третья война, когда наша кавалерия напоит лошадей водою из Волги!»

– Которую же войну ведем мы сейчас? – наивно интересовался молоденький розовощекий капрал, слушая профессорские предсказания, и старательно загибал пальцы, считая обещанные победоносные войны.

– Но я же не обладаю мудростью сэнсэя Томидзу, чтобы ответить на такой вопрос, – ловко вывернулся поручик, соображая про себя, каков же правильный ответ, и тоже украдкой, на всякий случай, загибая пальцы. Счет, однако, видимо, получался пока явно не в пользу профессорского прогноза.

Слушая попутчиков, Василий не сомневался в том, что, если отдельные японские отряды и доберутся, может быть, с белыми до Байкала, то уж Урала-то им не видать, как своих ушей. Однако беспокоило все, происходящее сейчас во Владивостоке и вообще в Приморье, и было очень жаль, что так и не пришлось встретиться еще раз с Мицури: наверное, тот мог бы порассказать сейчас немало интересного.

А между тем японский поручик, потерпев некоторое фиаско с предсказаниями профессора Томидзу, не оставлял попыток поднять свой авторитет среди попутчиков. Понизив голос, он признался, что состоит в могущественном «Обществе черного дракона», куда вместе с ним входят высшие правительственные чиновники, офицеры императорской гвардии и другие большие боссы.

«Врет, – подумал Василий, глядя на потертый мундир поручика. – Однако про общество это я еще в Кодокане слышал и про его основателя Рехэя Усиду тоже».

И он решил внимательнее прислушаться к полушепоту поручика. Из его рассказов выходило, что «Общество черного дракона» ставит своей задачей освобождение всей Азии от белого влияния, особенно английского, и объединение всех стран Желтого континента вокруг Японии под гуманным лозунгом: «Восемь углов под одной крышей» – по-японски: «Хакко Итио!» А для этой великой цели нужен хорошо оснащенный флот, а крейсерам и канонеркам необходима нефть, много нефти. Ее и должны дать скважины Северного Сахалина.

«Вот это уже похоже на истину, – усмехнулся про себя Василий. – За великими духовными лозунгами чаще всего стоят вполне материальные ценности… Недаром, например, в революционном лозунге „Земля и воля“ на первом месте стоит именно земля…»

А поручик между тем окончательно увлекся и совсем уже зловещим шепотом поведал, что лично знаком с самим Мицурой Тоямой, главой не менее, чем «драконы», могущественного «Общества черного океана» и организатором «Великого общества национального духа».

– Наш сэнсэй Усида и Тояма – вот… – и поручик выразительно потряс сложенными в пожатье руками.

Василий знал, что Тояма был одним из видных столичных журналистов, и даже читал в токийских газетах его ультрапатриотические статьи, наполненные угрозами в адрес всех существующих и предполагаемых врагов Страны восходящего солнца. Такие, как Тояма, и подготовили мнение японского общества относительно экспансии российских земель.

* * *

Сахалин отчетливо показался из туманной морской дымки как всегда неожиданно. На пароходе все пришло в движение, послышались отрывистые команды.

На вершинах островных сопок еще лежал снег, который не таял здесь аж до самого июля. С маяка Жонкьер слышалась сигнальная сирена, словно самка какого-то морского зверя звала детеныша.

* * *

Попутчики Василия вытащили подробный план Александровска, и Василий, не утерпев, вместе с ними заглянул в него. Столица острова могла похвастаться двумя церквями, мечетью, костелом и синагогой, а также домом бывшего генерал-губернатора. Были еще два приюта – для ветеранов и для детей-сирот, и городская больница. В здании бывшей тюремной управы и размещался теперь, видимо, Сахалинский областной Совет – первая и главная цель для японцев после высадки на остров.

– А здесь, – указывал наманикюренным пальцем поручик, – в их Народном доме, мы снова, как в прошлую войну, разместим полевой госпиталь для наших раненых.

– Вы полагаете, что будут раненые?! – испуганно интересовались молоденькие капралы.

Обозначены были также на плане базар и наиболее крупные городские улицы: Николаевская, которая начиналась от самой тюрьмы и считалась центральной; Рельсовая, что шла от базарной площади до окраины; Протяжная, по которой прежде тянулись, наверное, на ежедневные работы тюремные этапы; а также другие улочки и переулки помельче. Василий, напрягая память, старался отыскать среди них ту, на которой стоял отцовский дом.

Его попутчики, те, что помоложе, тыкали пальцами в обозначенную на плане линию береговых окопов, отрытых еще семнадцать лет назад, и, снова развеселясь, вспоминали, что, по рассказам участников той войны, в то время в Александровске было всего четыре пушки.

– Зато тогда мы могли рассчитывать, что нас поддержат каторжники, которых отправило на Сахалин русское правительство, – резонно рассудил поручик. – А теперь, если кто-то из них и остался на острове, так по доброй воле, и считает эту землю своей, родной. А это посильнее пушек…

Над головой по палубе послышался топот многих ног, и дверь в каюту распахнулась. Раздались отрывистые слова приказа, и Василий понял, что ему надлежит оставаться на пароходе впредь до особого распоряжения. Этим же приказом поручика и двух капралов как ветром выдуло из каюты вместе с планом Александровска.

На берегу рассыпалась дробь пулеметных очередей и послышался треск винтовочных выстрелов.

* * *

Который раз многострадальная земля Сахалина, оскверненная каторгой и все же прираставшая к России, отбивала как могла иноземное нашествие. И сейчас это противостояние было более ожесточенным, чем в прошлом.

Пытались сахалинские жители с оружием в руках, собрав партизанские отряды, отстоять свой дом и кров, свои рыбные промыслы и звериные охотничьи угодья, где водились даже тигры; свои гигантские, в рост человека, лопухи и только что повеявшую и обещанную на все времена Советами народную свободу…

Но слишком неравной была эта борьба: Советская власть на Сахалине пала, не продержавшись и полугода. Были расстреляны члены исполкома Сахалинского Совета. Седьмая японская дивизия установила на острове жесткий оккупационный режим.

Не лучше обстояли дела и во Владивостоке: чуть больше года после этого переворота продержалась провозглашенная японцами законной власть Приморской земской управы. В мае 1921 года те же японцы охотно поддержали новое Приамурское временное правительство во главе с негоциантами – братьями Спиридоном и Николаем Меркуловыми.

И где-то среди этой карусели режимов и правительств затерялся сирота-мальчонка – Николенька, как звала его когда-то маменька; Колька – так кликали его теперь такие же, как он сам, бездомные и чумазые сверстники.

* * *

Первое утро моей самостоятельной жизни подарило мне товарища в скитаниях: я проснулся оттого, что кто-то довольно бесцеремонно пнул меня в бок. Я открыл глаза. Надо мной, подбоченясь, стоял чумазый мальчишка в неописуемых лохмотьях, по виду – мой ровесник.

– А я думал, ты помер, – разочарованно протянул он. – Клифт у тебя клевый. Может, тогда махнемся? – и он, со знанием дела пощупав рукав моей курточки, потянул ее к себе.

– Эту не дам, – нахмурился я. – Самому надо. Впрочем, – великодушно предложил я ему, – могу дать теплое пальто.

Честно говоря, мне просто надоело таскать свой узел с вещами, а именно пальто и составляло большую половину его веса. К тому же солнце уже повернуло на лето.

– За так отдаешь?! Ну ты клевый! – снова произнес он непонятное словечко, хотя на этот раз мне почудился в нем вместе с одобрением и оттенок презрения.

Он быстро напялил на себя мое, узковатое ему, пальтецо и решительно протянул мне грязную ладошку:

– Раз так – корешами будем. Митяй, – назвался он. – Шило – моя кликуха.

– Николай, – с достоинством представился я.

– А кличут как?

– Николенька, – сорвалось у меня.

Митяй захохотал, картинно схватившись за живот:

– Ка-ак?! Николенька-Оленька? Ты что, девчонка, что ли? – И уже серьезно произнес: – Колька ты будешь. Колька… Клифт. – И он снова, с некоторой завистью пощупал рукав моей курточки. – С тебя за кликуху причитается!

Я пошарил в карманах и вытащил завалившуюся в уголок монетку – это оказался пятак.

– О! – обрадовался мой «крестный». – Може, у тебя и шуршики водятся? – и он выразительно потер палец о палец. – Нету? А клифт твой все равно на Мильонке загнать придется – а то за так снимут.

– Кто снимет? – удивился я.

– Найдется кому! – загадочно произнес Митяй. – Ну ладно, пошли отсюда, а то шамать хочется.

– А где здесь булочная? – осведомился я.

– Вона! Булочная! – снова развеселился Митяй. – А пети-мети откуда возьмешь? Может, твой отец сам Бриннер? Запомни, – строго произнес он, – шамовку клянчат или тырят.

Заметив, что я не очень-то понял его объяснения, он с тем же оттенком презрения добавил:

– Э, да ты совсем лох… Ну ничего, держись меня. Не пропадем.

Мы выбрались из рельсового городка, который мой новый друг назвал почему-то Первой Речкой, и вскоре оказались на людной базарной площади.

Здесь у Митяя оказалось много таких же, как он, чумазых приятелей, и после некоторого времени какой-то непонятной мне суеты, беготни и переговоров я, совершенно ошарашенный всем происходящим, оказался в тихом уголке, за горой деревянных ящиков из-под фруктов, с куском ситного в одной руке и большим апельсином в другой.

Митяй деловито вынул из-за щеки мой пятак и сказал:

– А это вечером Чену отдадим, китайцу, чтоб впустил в ночлежку.

* * *

Мой первый ночлег у Чена понравился мне гораздо меньше, чем ночь в обществе Тузика: спали там, правда, в тепле, но вповалку, и мы с трудом отыскали свободное местечко, спотыкаясь поминутно в полутьме о чьи-то ноги и выслушивая вдогонку отборную ругань. В довершение всего именно в ту ночь я остался все-таки без своей курточки: Митяй проиграл ее к утру в карты какой-то подозрительной компании.

– Ничо, – бодро ответил он на мои упреки. – Будет день, будет и пища.

* * *

Дни и вправду покатились один за другим – проводили мы их на базарах, в порту да на улицах. Ели когда досыта, а когда и впроголодь; спали когда в тепле, а когда – дрожа всю ночь от весенних ночных заморозков.

Если бы кто-нибудь мог предсказать, что я смогу безмятежно спать, закутавшись в немыслимое тряпье, на чердаке или в подвале полуразрушенного дома, а не обливаться всю ночь слезами и шепотом звать маменьку, я бы этому ни за что не поверил.

* * *

Но понадобилось всего несколько месяцев, чтобы я научился и клянчить, и тырить, зато начисто отвык молиться, как учила меня когда-то маменька, и больше не плакал по ночам о своей прежней жизни.

Николенька, прежний маменькин сынок, с удивительной быстротой превращался в Кольку Клифта – волчонка, живущего по законам улиц портового города.

Три дня длился невольный «карантин» Василия на пароходе, прежде чем он ступил наконец на землю своей «малой родины». Этих трех дней хватило для того, чтобы японцы захватили все ключевые позиции в городе и начали устанавливать свой оккупационный порядок.

Василию предложили срочно перевести на русский язык обращение к населению. Оно, видимо, было составлено еще во времена первой оккупации острова, и оттуда пришлось в срочном порядке изымать и заменять многоточиями упоминания о каторжных обитателях Сахалина. Остальное японскому командованию казалось приемлемым и выглядело так:

«Японское войско приносит свободу русскому народу… Хотя ваше сопротивление не может иметь значения для доблестной японской армии, тем не менее мы предупреждаем всех… что те, кто осмелится поднимать оружие против нас, будут беспощадно истреблены».

Благ от новых правителей никаких не обещалось – видимо, предполагалось, что уже само существование в составе Страны восходящего солнца следует считать за счастье.

Тем не менее осчастливленные островитяне почему-то не торопились внимать расклеенным повсюду предупреждениям, и то и дело, особенно по ночам, слышались звуки перестрелок, а на базаре ходили слухи, что, несмотря на подробнейшие японские карты, еще сохранились на острове потаенные глухие места, где скрывались добровольцы-партизаны. И тигры их почему-то не трогали.

Пришлось помогать и перегруженным срочной работой военным писарям десанта.

Первые дни на острове были заполнены возней с бесчисленными бумагами, которыми сопровождалась оккупация острова: туда шли рапорты, заявки на продовольствие и боеприпасы. Обратно – запросы, накладные, инструкции.

Василий старался все же выкраивать время для того, чтобы поддерживать свою спортивную форму: и солдаты, и местные жители с интересом наблюдали за чудаком, который с утра пораньше бегом взбирается на окрестные сопки и ведет во дворе казармы стремительные схватки с невидимым противником.

* * *

Разделавшись со срочными служебными поручениями, Василий попросил себе небольшой отпуск, чтобы отыскать жилье и устроить дела личные.

Перво-наперво заглянул в ту церковь, где его крестили. Церковный староста, хоть и был в немолодых годах, Василия не признал, но в книгах записи крещаемых фамилию его сыскал, сделал за малую мзду выписку и, пряча дарованные иены, подсказал:

– Крестенька-то ваша, госпожа надворная советница Иванова Пелагея Яковлевна, живы еще. Вот и адресок имеется. Правда, при Советах утеснили их – из комнат в дворницкую выселили. Но больше не тронули, ради преклонного возраста.

Василий обрадовался, что есть хоть одна живая душа, которая помнит если не его, то хотя бы родителей, и поспешил наведаться по адресу.

Надворная советница Иванова оказалась вовсе не старухой, а крепкой, хотя и костлявой, женщиной чуть старше средних лет. Крестника она приняла настороженно, но когда узнала, что прибыл он с японским десантом и обратно в дворницкую из комнат ее переселять не намеревается, помягчела: с помощью Василия вздула пузатый медный самовар и даже достала откуда-то бережно хранимый, еще дореволюционный, цибик с китайским чаем.

За чаем, после того как порассказала бывшая надворная советница про ужасы большевизма, зашел разговор о планах Василия на будущее. Оказалось, что, в смысле развития синематографа, Сахалин – нетронутая целина, хотя в бывшем Народном доме и крутили изредка фильмы, завозимые приезжими китайскими торговцами. Пелагея Яковлевна даже рассказала содержание одной фильмы, «ужасть до чего чувствительной».

Когда чай был уже выпит, Пелагея Яковлевна предложила крестнику погостить у нее первое время: «Потому как, сударь, в нынешние времена без мущины в доме боязно». А вообще-то, поведала она крестнику, оба дома, построенные его родителем еще до первой войны с японцами, хоть и не каменные, но уцелели. Жили там людишки какие-то, платили ли за жилье и кому – неизвестно. А с год назад зимой ушли по льду через Татарский пролив на материк. И теперь окна-двери в тех домах заколочены, а есть ли там какие-нибудь неисправности, про то ей неведомо.

Японский военный комендант Александровска благосклонно отнесся к тому, что у русского переводчика оказалась на острове недвижимость, и дал бумагу, в которой не возражал, чтобы вышеозначенный господин Ощепков вступил во владение имуществом своих предков.

Имущество оказалось двумя добротными пятистенными избами, сложенными из вековечного кедра. Срубы были на совесть просмолены, так что и еще лет сто не тронула бы их никакая гниль.

Та изба, что поновее, не сказала ничего ни уму, ни сердцу Василия – видать, с самого начала предназначалась она батей в поднаем. Внутри не было никакой мебелишки, кроме грубо сколоченных нар, колченогого стола с давно не скобленой столешницей да двух лавок. Стекло на кухонном окне было разбито и кое-как заткнуто клоком сена. Поди, жили там солдаты или старатели – люди временные и к удобствам равнодушные: было бы где портянки высушить да похлебать прямо из чугунка щец.

Зато второй дом, почти в самом конце Николаевской улицы, сразу (через столько лет!) овеял ощущением родимого тепла. Видать, сами стены хранили для него неистребимую память детства. Василий вспомнил даже, где стояла его детская кровать, и вслепую (глаза застлало слезами) нашел пальцами в сухих и теплых на ощупь бревнах стены круглый сучок, который казался в раннем детстве чьим-то подсматривающим глазом.

Мебели не было и здесь – не то растащили, не то порубили на дрова, но висел в переднем углу на конопляной веревочке клочок занавески, когда-то закрывавшей божницу, и Василию показалось, что он узнает и эту выцветшую занавеску, и литой чугунный крюк для лампадки. Самой лампадки – граненой, розового стекла – конечно, не было, но на треугольной угловой полке, прежде хранившей иконы, лежала какая-то закопченная дощечка. Василий подтянулся, достал ее, перевернул – и замер: перед ним был потемневший от времени лик Николая-угодника.

* * *

Наверное, это и был тот знак, которого он втайне ждал все это время. И теперь оставалось самое трудное: понять, что этот знак означает, куда зовет, о чем, может быть, предупреждает…

И тревожно зазвучала в памяти Василия знакомая с семинарских лет молитва: «…избави нас, угодниче Христов Николае, от зол, находящих на нас, и укроти волны страстей и бед, восстающих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть… моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне и присно и во веки веков…»

* * *

Он истово молился, и другой светлый лик вживе предстал перед ним и глянул, как всегда, благосклонно и строго: это владыка Николай, духовный отец, словно благословлял Василия в отчем дому. И теперь окончательно поняло сердце Василия, что он дома; что именно отсюда, с этого краеугольного камня, надо начинать ему строить свое гнездо, свою жизнь в продолжение родительской. Это, наверное, и есть на Земле та жизнь вечная, что обещается каждому человеку.

На тот дом, что был новее, через год сыскал он, не без помощи Пелагеи Яковлевны, покупателя на той же улице. Цену назначил без запроса, однако имея в виду, что вместе с владивостокскими накоплениями вырученного должно хватить, чтобы начать свое, твердо обдуманное дело. Покупатель, рыбный торговец Колыванов, попросил небольшую рассрочку, и, чтобы понять, можно ли ему довериться, Василий решил наведаться к нему домой.

Домик оказался чистеньким, с первыми гиацинтами в палисаднике. Хозяин по пестрым домотканым половикам провел гостя в горницу, велел для разговору подать графинчик и закуску. Хозяйка не спеша накинула на стол вышитую скатерть, две девушки – светловолосая, что постарше, и еще подросточек-темненькая – смущаясь внесли горячую отварную картошку, соленую рыбу, миску икры, маринованные завитки молодого папоротника.

Все дышало миром и покоем в этом доме, словно и не было за его стенами ни нашествия, ни всяческого разорения, словно какой-то невидимый купол отгородил эти стены от мятущегося мира. Здесь хотелось не думать ни о выстрелах, ни о японцах, ни об оставленной во Владивостоке фотографии, а просто жить заботами только этого вечера, этим неожиданно дарованным застольем, радоваться общению с этими спокойными радушными русскими людьми.

За стол девиц хозяин не посадил, вероятно, имея в виду деловой характер предстоящей беседы, но во время этого разговора между прочим упомянул, что приобретаемый домок предназначается в приданое старшей дочери Анне – степенной, вальяжной девушке с толстой светлой косой.

Когда в завершение разговора принялись за чай и к столу подсели обе сестры, мать Анны невзначай похвасталась, что вот дочери шить мастерицы, а Аннушка к тому же и рукодельничает в охотку: эту скатерть, что на столе, расшила своими руками.

– Да и батюшка здешний не нахвалится, – добавил отец. – Оклад к образу Пресвятой Богородицы Анна жемчугом украсила.

Все эти похвалы себе Анна слушала краснея, а сама нет-нет да и взглядывала украдкой на рослого, ладного молодца.

Незаметно, искоса присматривался к ней и Василий. «Имя-то какое у нее славное, – думалось ему. – Анна, помнится, по-гречески „благодать“…»

И тепло становилось у него на душе от этого чистого девичьего облика: склоненной светловолосой головки с длинной косой, покатых плеч с накинутой узорной шалью, негромкого застенчивого говора…

* * *

Об отсрочке платежа за дом хозяин с Василием договорился, но с того визита так уж повелось, что стал Василий частенько захаживать к Колывановым. К большому, однако, неудовольствию Пелагеи Яковлевны.

– Василий Сергеевич, хочу вам напомнить: ваш отец, можно сказать, всю жизнь положил, чтобы за вами каторжное клеймо не тянулось, – как-то сказала она, поджав губы. – А вас опять в колывановское каторжное гнездо заносит… Сейчас, правда, времена новые – как это: «Кто был ничем, тот станет всем»?

– Колыванов был на каторге? – удивился Василий, пропустив мимо ушей выпад обиженной на Советы Пелагеи Яковлевны.

– Здесь, на Сахалине, из простонародья мало кто не каторжник, – подтвердила бывшая надворная советница. – Но на сей раз речь не о самом Колыванове, а о его жене. Да-да, о Маремьяне, староверке этой. Она сюда за убийство попала. Да не кого-нибудь, родного отца топором угрохала. Она, видите ли, в скит собралась, в костромские леса, к старицам. А тятенька пил сильно, да ее, говорят, за купца-старика замуж хотел спроворить корысти ради.

Василий представил себе Маремьяну Игнатьевну Колыванову – медлительную спокойную женщину с протяжной неторопливой речью – и невольно поежился: Анна было так похожа на мать…

– И что вам, широкообразованному человеку, делать среди этих, так сказать, невежественных торгашей? – продолжала пилить его Пелагея Яковлевна. – У них там, поди, все в дому рыбой провоняло от тятенькиной лавки. Или деньги и в самом деле не пахнут? – снова подколола она крестника.

Василия раздражало это непрошеное вмешательство в его жизнь, но по давней привычке не показывать своих чувств он не возразил своей собеседнице. А у Колывановых бывать не перестал. Там к нему понемногу привыкли, и Анна уже не стала так краснеть и смущаться в его присутствии. А младшая, Настенька, и вовсе шалила и веселилась, как резвый котенок. Вечера обычно заканчивались за чайным столом: рассерженным шмелем гудел самовар, девушки приносили вазочки с душистым вареньем из ежевики и облепихи, наскоро испеченные коржики.

Но однажды, когда после уютного, тепло проведенного летнего вечера Василий распрощался и уже собрался уходить, Маремьяна Игнатьевна приостановила его на крыльце.

– Вот что, господин хороший, ты уж не обессудь меня за прямой разговор, а только неладно получается…

Василий молча удивленно смотрел на нее. Из открытого окна на перила крыльца падал мягкий свет. В доме что-то напевала Анна.

– Ты, что ни вечер, у меня в дому, – продолжала Колыванова. – А у нас ведь девка на выданье. Того и гляди, пойдет о ней дурная слава. Я тебе от дома не отказываю, а только войди и ты в наше положение…

Василий все так же молча поклонился и пошел прочь.

Однако не успел он завернуть за угол, как услышал за собой торопливые шаги. Анна, в едва наброшенном на голову белом платке, бегом догоняла его.

– Мама… Что она вам наговорила? Вы ее, пожалуйста, не слушайте! – Она задохнулась, и слезы хлынули из ее глаз.

Василий осторожно положил руку на ее плечо, но девушка рванулась и так же быстро помчалась прочь.

Василий, почему-то улыбаясь, продолжал свой путь. Отчий дом встретил его тишиной, только залетные мухи с жужжанием бились об оконные стекла. Он засветил лампу и вдруг представил здесь, в этих стенах, Анну, ее вышитую скатерть на столе, пестрые домотканые половички, льняное, шитое крестиком, полотенце на божнице…

На другой день он просил у Колыванова руки его дочери.

– Как она сама, а я не неволю, – отвечал растерянный отец.

Раскрасневшаяся Анна, не подымая глаз, покорно склонила голову в знак согласия. Обрученных благословили.

Потом, когда уже шел деловой разговор о приданом, о том, где жить будущим молодым, Василий предложил, чтобы деньги, причитающиеся за проданный дом, Колыванов вложил в его новое предприятие – открытие в Александровске первого синематографа. А сам дом, купленный у Василия Колывановыми, пусть идет в приданое младшей – Настене: молодым хватит и другого ощепковского дома.

Маремьяна Игнатьевна всплеснула руками, услышав о кинотеатре: «Грех-то какой! Это ведь от дьявола!» – но осеклась, поймав строгий взгляд мужа. Последнее слово в этом доме все-таки всегда было за Колывановым.

* * *

Теперь, когда Василий и Анна, уже на правах помолвленных, не только встречались за столом у Колывановых, но и бродили часами по зеленым улочкам Александровска, он позволил себе осторожно спросить у Анны о прошлом ее матери.

– Все правда, – просто сказала Анна. – Да ты разве сам не заметил, что мама тебе на стол особую посуду ставит? У староверов так положено – кто не нашей веры, тот мирской называется. С ним из одной посуды есть и пить – грех.

– А ты? А как же мы с тобой? – невольно сорвалось у Василия.

– Не нами началось, не нами и кончится, – сказала Анна. – Мама ведь вышла же замуж за отца, никонианца. А что ей было делать, каторжной? Не в шахтерские же казармы поломойкой идти? Ну а потом стерпелось, слюбилось. Он в дела наши духовные не мешается, обычаев не рушит. Так и живем. Настенка, вон, и вовсе ни в которой вере не крепка – ни в старой, ни в новой. Строжит ее мама, да что поделаешь – такие времена…

– А ты? – снова настойчиво спросил Василий. – А как же оклад к иконе Божьей Матери? Она ведь нового письма?

Он спрашивал ее об иконе, потому что боялся задать самый главный вопрос: «Ты любишь меня? Или тоже, как мать, выходишь замуж оттого, что нет иного выбора?»

– А что оклад? – засмеялась Анна. – Это ведь рукоделие, только и всего. А за этот жемчуг батюшка нас в проповедях не укоряет и на то, что мы дома своим иконам двуперстно крестимся, сквозь пальцы смотрит. А ну-ка вот я теперь тебя поспрошаю: ты-то сам греха со мной не боишься? Ты ведь, сказывал нам, на священника учился.

– Бог един, Анна, – твердо ответил он. – А коли ты меня любишь, поймешь со временем и то, как я верую, и мою правду. Любовь – сила великая, на ней вся жизнь должна строиться.

– Вон ты на что надеешься, – задумчиво протянула Анна. – А коли правда-то и у меня тоже?

– Двух правд не бывает, а мы с тобой не канат перетягиваем, – ответил Василий, обнимая ее напрягшиеся плечи. Под его лаской они стали податливее, и девушка потихоньку приникла к его груди.

Как-то однажды, прогуливаясь с невестой, Василий стал рассказывать Анне о своем деде, в честь которого его нарекли. Помянул и о той рукописной таинственной книге, что, по словам отца, была у деда и сильно занимала в детстве его, Василия, воображение.

– Постой, постой! А дед твой не нашей веры был? – оживилась Анна. – А то у нас в мамином приданном, в сундучке ее, тоже старинная книга хранится: в аккурат как ты рассказываешь – на телячьей коже написана, на пергамене.

– На пергаменте, – машинально поправил ее Василий. – И что в той книге старинной писано?

– Не знаю я, миленькой! – покачала головою Анна. – Письмо там непонятное, не старославянская вязь, ту я разумею, и не латиница…

– Может, иероглифы? – заинтересовался Василий. – Ну, японское письмо?

– Ой, да не распытывай ты меня! Давай лучше я у мамы поспрашиваю.

Разговор, однако, начала вскоре сама Маремьяна Игнатьевна, опять приостановив вечерком уходившего Василия на высоком, добела выскобленном крылечке своего дома:

– Ну вот что, будущий зятек, поговорить надо. Чтоб не маялся, что дочку убивицы каторжной за себя берешь.

– А мне вроде не с руки маяться, – усмехнулся Василий. – Сам такого же роду-племени. Мне вас корить – все равно что мать родную судить. Так что за доверие спасибо, а спросу моего к вам нет. Я о другом Анну спрашивал.

– Знаю – про веру нашу разговор шел. Так ведь это одно с другим повязано. Давай-ка пройдемся от каких чужих ушей подалее. Ты в Рассее человек новый. Спросить хочу: ты когда об ириновцах слыхивал?

Василий отрицательно покачал головой.

– А о голбешниках, скрытниках, бегунах? Ну конечно, откуда тебе… Тогда разговор наш издалека пойдет. Ты пока слушай, вопросы потом задавать станешь.

Разговор и правда получился долгий, и начала его Колыванова издалека:

– До Антихриста – патриарха Никона – была на Руси вера истинная, отчая… И никто нас не звал ни раскольниками, ни староверами.

Темна и потаенна была страница русского христианства, открывшаяся в тот вечер перед Василием.

* * *

Перечитав массу книг о расколе, я узнал, что начало его уходило в семнадцатый век, в реформы патриарха Никона, расколовшие надвое Русскую православную церковь. До тех пор мне казалось, что дело только в двоеперстном крестном знамении и другом написании имени Иисуса. Но все оказалось глубже.

Часть наиболее глубоко относящихся к вере православных христиан не признала за государством права диктовать каноны духовной жизни людей, волевым порядком вносить исправления в переводные с греческого тексты Священного Писания, менять церковные ритуалы, исправлять иконы старого письма.

Надо сказать, что тут с обеих сторон было немало одержимости и фанатизма, хотя раскол оставил немало крупных личностей, вошедших в историю, – взять хотя бы знаменитую боярыню Морозову или протопопа Аввакума.

Правду сказать, эти сильные одержимые страстной верой в свою правоту люди вызывали у меня сложные чувства. Хотелось узнать, как относится ныне Церковь к расколу, как оценивает те давние исторические события. Считаются ли находящимися в лоне православной церкви те, кто продолжает хранить верность заветам дедов и прадедов?

С этими вопросами и обратился я к давнему и авторитетному моему собеседнику по всем духовным делам – владыке Кириллу, митрополиту Смоленскому и Калининградскому.

И вот что я узнал из его рассказа: только в 1929 году Синод Русской православной церкви признал старые обряды «спасительными», и окончательно уже в 1971 году было принято специальное решение Поместного собора, где Церковь не только утверждает это признание, но и «любовию объемлет всех свято хранящих древние русские обряды как членов нашей Святой Церкви, так и именующих себя старообрядцами, но свято исповедующих спасительную православную веру».

Правообладателям!

Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!

Оплатили, но не знаете что делать дальше?